“未竟”的崇高

2024-11-12陈芸萱

安东·布鲁克纳创作的《第九交响曲》无疑是音乐史上最负盛名的佳作之一。尽管同时代不乏一些争议的声音,但是后世评论这部作品时从来不吝赞美之词。他的学生、作曲家马勒常常感慨这部作品对“神秘与永恒”的表现极为精湛,并经常将其视为自己创作的灵感来源;音乐学家哈尔姆称其为布鲁克纳“最后的、最勇敢的和最成熟的作品”;指挥家卡拉扬则称其为“具有浓厚的神秘气息,具有一种超越尘世的力量”……所有的赞誉无一例外地提到了一种指向超然的“崇高”,似乎这应当是一部完美无憾的作品。然而,与“佳作”应当有头有尾、浑然一体的固有认知不同,《第九交响曲》却是一部“未竟”之作。

这部作品之所以被称为“未竟”,是因为《第九交响曲》原本应该是四乐章的规模,然而在写完前三个乐章后,追求完美的布鲁克纳花了大量时间去修改他早期的作品。多年后,当他试图重新拾起这部作品时,病入膏肓的他已无法再集中精力应对如此艰巨的续写任务。人们也曾尝试填补这一“未竟”的缺憾,他们通过布鲁克纳生前留下的一些素材与草稿,试图重新拼凑出第四乐章的面貌,如今共有不下十个版本。布鲁克纳的学生约瑟夫·沙尔克是最早的手稿研究与拼凑者,随后音乐学家约翰·菲利普斯(JohnPhillips)与阿尔弗雷德·奥勒尔(AlfredOrel)也根据手稿的残片分别进行了整理与修订,并出版了两个截然不同的版本,这是如今较为通行的版本。然而,这些版本只是遗留的众多片段之一,最终的形态如何并没有真正落实。总而言之,正如著名的“布鲁克纳难题”那样,精益求精的布鲁克纳对那些已经定稿的作品仍然会反复修改,更何况这部尚未完成的残篇。百余年后的如今,要追溯第四乐章的原始形态几乎不可能。

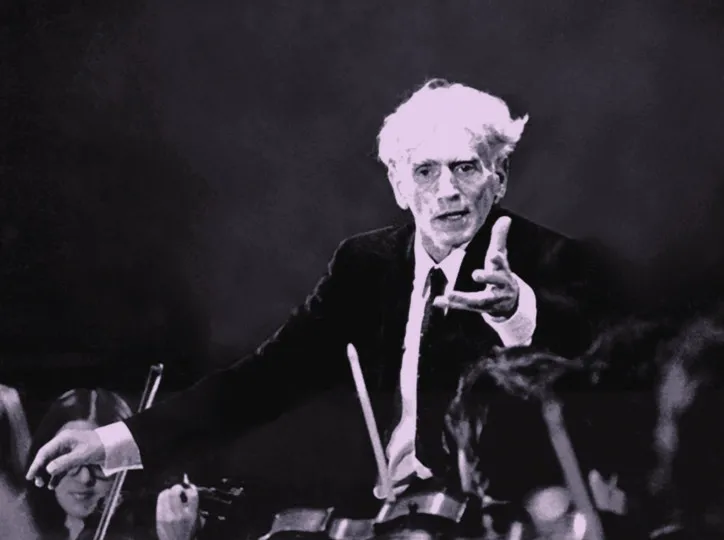

本期Naxos唱片收录的布鲁克纳《第九交响曲》由奥地利指挥家格奥尔格·廷特纳(GeorgTintner)执棒皇家苏格兰国立管弦乐团(RoyalScottishNationalOrchestra)共同演绎,缺失的第四乐章被“留白”,此录音版本仅呈现了三个乐章。总体而言,廷特纳与皇家苏格兰国立管弦乐团的诠释特色可以用“清晰”二字来概括。演绎风格自然坦率,音乐处理合乎逻辑,音色集中饱满,进行与连接都十分顺畅。这个版本既不会陷入布鲁克纳音乐中汪洋恣肆的冗长,又不会过分克制矜持。我们仍然可以在聆听中体会到作品宽广的抒情线条与高雅的歌唱,无论是节奏、力度还是乐句和段落的处理都恰到好处,结构控制也无懈可击,足以媲美赫伯特·冯·卡拉扬、威尔海姆·富特文格勒、布鲁诺·瓦尔特等备受赞誉的“大家之作”,在众多录音版本中占据一席之地。

这张专辑录制于1997年5月,那时已是指挥家廷特纳生命的最后两年。他似乎预感到自己的生命即将走向尽头,这与布鲁克纳本人预感到自己无法完成《第九交响曲》时的心境产生了共鸣。“晚期风格”的话题总是蕴含着许多关于“生与死”的哲思,以一种返璞归真的情怀接纳了所有的可能与缺憾,并试图在音乐中表现出对生命真谛的体悟,无论对于作曲家还是诠释者来说,皆是如此。此时的廷特纳更能深刻共情这一点,他选择以“直白”而非“修饰”的方式“再现”布鲁克纳,并且没有选择任何替代版本来补全这个未完成的第四乐章的“缺憾”,我们从中能察觉出指挥家对作曲家的惺惺相惜与深切尊重。

布鲁克纳的《第九交响曲》以D小调为基调,这与莫扎特的遗作《D小调安魂曲》不谋而合。第一乐章开始进入的和弦似乎有一些空洞,音乐漫无目的地徘徊着,在神秘的氛围中隐隐透出一丝不安与诡异。随后,弦乐逐渐躁动起来,伴随着双簧管的回应,将第一部分引至高潮,乐队以响亮的齐奏宣示了主旋律。第二主题进入A大调,这里有许多半音化的旋律进行,并在第三主题重新回归D小调。但主调似乎仅仅起着向心力的作用,音乐仍在各小调上不断游移,呈示部在F大调上收尾。再现部尤为庞大,英国作曲家罗伯特·辛普森(RobertSimpson)将之概括为“陈述—对述—尾声”,即形成了一种类似于再现部与展开部扩展的混合结果。尽管我们能清晰地听到开始的主题,但这里加入了一些极弱的定音鼓烘托,随后调性再次弥散开,音乐的张力以一种混沌的方式继续蔓延。尽管最终仍然回到了主调D小调,却是一种意犹未尽的开放式结尾。

相比第一乐章的神秘混沌,第二乐章的谐谑曲与三声中部被评论家描摹为“梦魇般”的幻想世界。第二乐章以弦乐组之间的拨奏对话开始,独特的不和谐和声隐隐透着冷酷的不安感。随后,音乐自由即兴地展开,并以不同的方式晃动摇摆,也在不断地自我推翻。双簧管出现了一段异常欢快的曲调,但很快又被阴森的气氛所遮蔽。这一部分又回到了D小调,这种调性的回归似乎让漂泊摇曳的幻想有了一个坚实的依靠与中心,并不显得肆意疯狂或滥情。随后的三声中部是布鲁克纳为数不多的快速乐段,该乐段具有华丽的气息,同时又有一种幽灵般的游弋,产生了意想不到的变化。

布鲁克纳称第三乐章的柔板是“对世界的痛心告别”,或也可被视为他最后的“音乐遗嘱”。时间仿佛在这里变得有无限的弹性,音乐似乎将人们引向神秘的崇高极境,最后以一种宁静的方式收尾。音乐首先以一个上行的小九度大跳开篇,在强烈的冲击感之后又有一个半音阶的进行。这一乐章具有浓厚的“引用意味”,不仅模仿了瓦格纳的《帕西法尔》,还大量再现了布鲁克纳本人音乐作品中的元素,比如双簧管与圆号引用了《F小调第三弥撒曲》中的《垂怜经》(Kyrie),以及他第一部大获成功的作品《D小调第一弥撒曲》中的《怜悯我》(Miserere);在接近曲终的尾声里,大号引用了《第八交响曲》的“柔板”,圆号引用了《第七交响曲》开头的旋律,这里似乎凸显了布鲁克纳在与世界告别时想把一切辉煌凝结重现的愿景,有如一种“走马灯”式的回忆。

虽然这个录音版本没有第四乐章,但它已经足够精彩——丰富的音响和声、多重繁杂的复调特质以及鸿篇巨制式的结构,最终聚集在这部“未竟”之作中,其承载的内容超出了纯粹理性的制约,另一种隐形崇高的姿态显现其中。恩斯特·布洛赫(ErnstBloch)的呓语似乎能隐隐概括这一感觉:“布鲁克纳的灵魂就是这样维护了中世纪的从容,其神秘的‘摇摆’、运动的宁静和连续性,似乎回放着原始的旋律。中世纪的脉搏和神态在其中活了起来,使音乐同时描绘着柏拉图与神秘主义的圣灵。在每部作品的源头都飘逸着的宁静的音乐,似乎进入了造物主所支配的领域,游弋在力量的成长和交替之中……”