可供性视角下的高校图书馆未来学习中心建设

2024-11-12赵雅陈俊恬宋亚伟胡燕菘

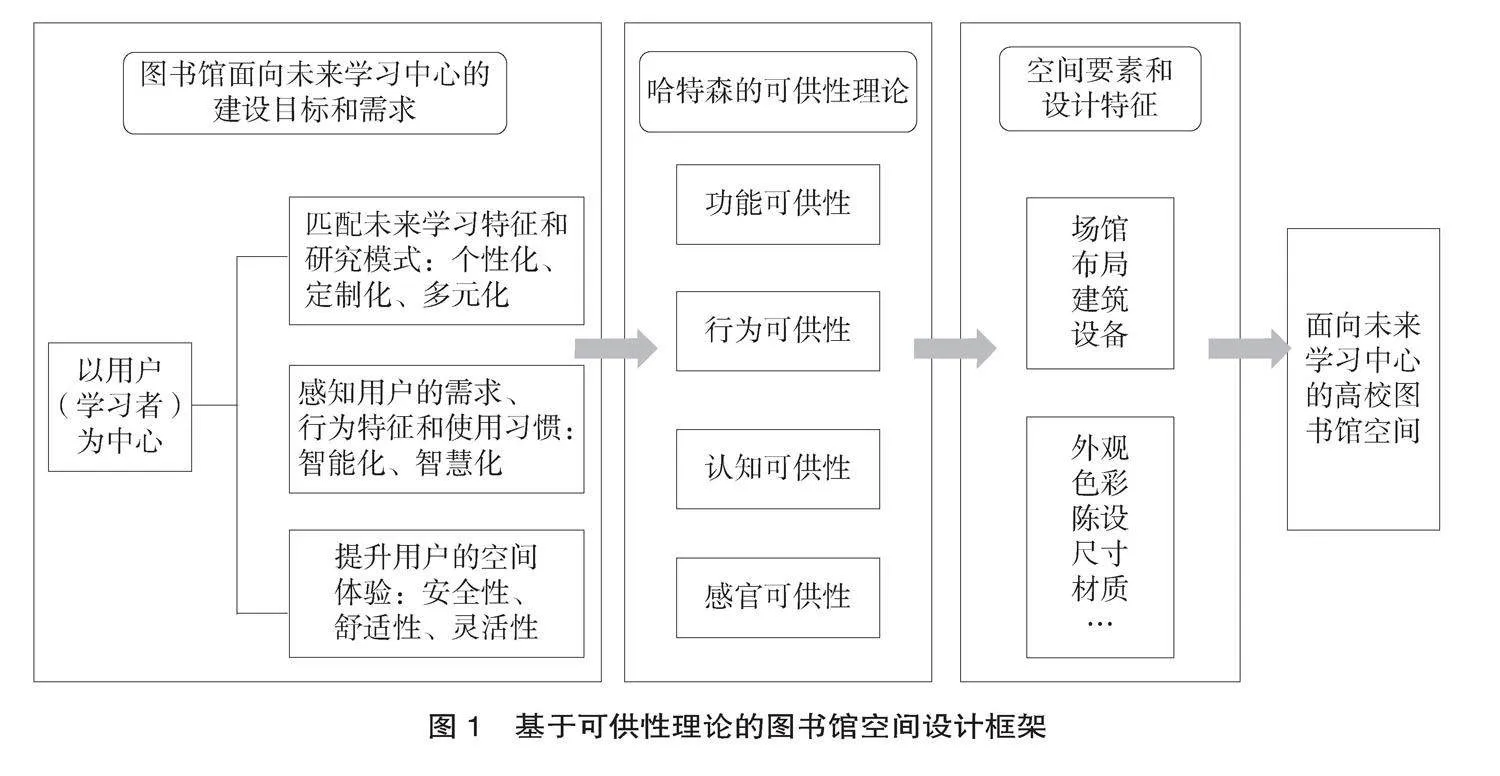

摘 要 未来学习中心对高校图书馆的实体空间进行重塑。根据图书馆面向未来学习中心的空间建设目标和需求,通过引入可供性理论,论文构建了基于可供性理论的图书馆空间设计框架,从功能、行为、认知、感官四种可供性探索图书馆空间设计路径。论文以深圳大学丽湖校区中央图书馆为例,总结了面向未来学习中心的图书馆空间建设要点:构建多功能区域,满足多元学习场景需求;利用智能化系统,通过技术赋能智慧服务;优化外观及导视,增强用户整体认知;运用多感官特征,营造舒适环保环境。

关键词 高校图书馆;未来学习中心;可供性;空间设计

分类号 G258.6

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2024.09.003

Construction of Future Learning Center of University Library From the Perspective of Affordance

Zhao Ya, Chen Juntian, Song Yawei, Hu Yansong

Abstract The future learning center reshapes the physical space of university libraries. According to the goals and needs of library space construction for future learning center, by introducing the theory of affordance, this paper constructs a design framework of library space based on the theory of affordances, exploring the approaches to construct and design library space from functional affordance, physical affordance, cognitive affordance and sensory affordance. Taking Lihu Central Library of Shenzhen University as an example, this paper summarizes key points of library space construction for future learning center: constructing multi-functional areas to meet the multiple learning needs ; utilizing intelligent systems to empower intelligent services through technology; optimizing the appearance and visual guide to enhance the overall cognition of users; and creating a comfortable and environmentally friendly environment by applying multi-sensory features.

Keywords University library. Future learning center. Affordance. Space design.

0 引言

随着信息技术的迅猛发展及教育模式的深刻变革,高校图书馆作为校园学术与文化的核心,其空间建设正面临着前所未有的挑战与机遇。特别是在未来学习中心这一全新教育模式的推动下,高校图书馆的空间建设不仅要满足传统的藏书、阅览功能,更要适应个性化、多元化、智能化的学习需求,为高等教育人才培养创造全新的学习生态[1]。

近年来,随着人们对实体空间价值的重新认识,图书馆实体空间的建设成为国内外图书馆界关注的一项重点内容。国际图书馆协会联合会(International Federation of Library Associations and Institutions)在《2021年趋势报告》中明确指出,“实体空间的回归”是未来十年影响图书馆发展的总体趋势之一,它为交流讨论提供了机会[2]。2022年初,教育部高等学校图书情报工作指导委员会和北京大学图书馆合作研制并发布的《大学图书馆现代化指南针报告》也明确指出,“空间建设”作为大学图书馆现代化5年内亟待突破的实际问题,是事关大学图书馆高质量发展的八个维度之一,并提出重点关注“实体空间的开放共享”和“高密度储存空间”[3]。

我国高校图书馆正处于现代化转型和内涵式发展的关键时期。在这一背景下,探索如何以未来学习中心为引领,构建符合时代特征的高校图书馆空间,成为当前图书馆界亟待解决的问题。本文通过引入可供性理论,构建了基于该理论的面向未来学习中心的高校图书馆空间设计框架,并且以深圳大学丽湖校区中央图书馆为例,深入分析其空间建设实践,旨在为高校图书馆实体空间的建设与设计提供新的视角和策略,以更好地适应未来学习中心的建设需求。

1 面向未来学习中心的高校图书馆建设

在2021年12月24日举行的“大学图书馆现代化新征程”学术研讨会上,时任高教司司长吴岩在开幕式上发表讲话,提出鼓励一批高校依托图书馆试点建设 “未来学习中心”的倡议。这一构想旨在通过文献资源整合、空间流程再造,构建智慧学习空间,鼓励探索团队式、协作式、主题式学习,把图书馆建成信息服务中心、学生学习中心、教学支持中心,改革传统人才培养模式,探索新时代育人新范式[4]。教育学和图书馆学领域的学者围绕未来学习中心开展了一系列研究,认为其具备以下3项基本特征。

(1)未来学习中心以学习者为中心,旨在满足学习者个性化、智慧化的学习需求和持续终身的能力发展需求。随着未来教育由“教”向“学”的基本特征逐步形成,去标准化、个性化、定制化将会成为未来的学习方向[5]。西交利物浦大学未来学习中心(Learning Institute for Future Excellence , LIFE)以学生为中心,开设了一系列学习项目和课程对学生进行全方位的学习支持,注重通过多种途径引导学生从“以应试为导向”的学习模式向“以学生为中心、以研究为导向”的学习模式转变,进一步提高学生在数字素养、可持续发展意识、创新创业精神及社会责任能力等方面的拓展,成为高水平、高素质的全球公民[6]。

(2)未来学习中心以技术为支撑,通过数字赋能、资源整合,打造融合式智慧学习生态。当前的学生是数字世界中成长起来的一代人,也被称为“数字原住民”或“应用程序的一代人”。他们从小就开始接触电脑、平板、手机等,认为技术本来就是生活环境中自然存在的一部分。对于未来学习中心,技术也将不仅仅作为一种工具存在,而是通过技术和设备的使用,改变学习的整个生态环境[7]。哥伦比亚大学教学与学习中心(CTL)有效地将技术整合到用户的教学与学习实践中,在校的教师、研究生、博士后和工作人员都可以获得相关培训和支持,有条件充分使用各类在线平台、数字和媒体工具,将教室变成活跃的学习空间[8]。

(3)“未来学习中心”与“智慧图书馆”在内涵上高度耦合,都是要基于学习者需求,科学合理组织各项资源,精准助力其智识、素养和品格提升[9]。高校图书馆在面向未来学习中心的建设中大有可为。同时,未来学习中心的建设又不单单是图书馆的任务,而是需要多方参与共同协作,图书馆应充分利用智慧图书馆的基础和优势,作为大学教育、研究和管理活动的参与者与协作者,积极融入到校园整体建设中[1]。

除了上述研究,一些高校图书馆在面向未来学习中心的实体空间建设方面也进行了积极的探索和实践。中国科学技术大学图书馆从学习的核心要素——教、学、用三个层面展开,对面向未来学习的教学支持、学习支持和创新支持三类空间建设进行了探索[10]。北京理工大学图书馆试图打造“以知识为核”的智慧型未来学习中心新范式,在空间维度上实现“以多元需求为导向,再造智慧学习空间,为读者提供智能化、泛在化、多样化的学习交互体验空间”[11]。上海交通大学图书馆在建设未来学习中心的过程中,强调高校图书馆的实体空间建设需从三个要点着手:首先,紧密结合用户的学习和科研需求,沉浸式阅读促进用户深度学习;其次,实现开放和共享的灵活和多功能设计,多元化体验满足用户全方位感知;最后,交互性虚拟现实推动新技术持续迭代,快速响应用户需求变化[12]。

综合来看,建设未来学习中心需要对高校图书馆的实体空间进行重塑。面向未来学习中心,高校图书馆空间建设应以用户(学习者)为中心,立足于促进信息资源保障和知识信息交流这一基本职能,加强新技术的应用,从而匹配用户个性化、定制化、多元化的学习特征和新的教学、学习、科研模式;感知用户的需求、行为特征和习惯,提供智能化、智慧化空间服务;提升用户对于空间安全性、舒适性、灵活性的体验,营造促进学习的良好空间氛围。

2 基于可供性理论的图书馆空间设计框架构建

20世纪80年代,英国建筑师哈里·佛克纳·布朗(Harry Faulkner Brown)提出,设计图书馆要把握十大原则:灵活性、紧凑性、适用性、扩展性、多样性、条理性、舒适性、稳定性、安全性、经济性。在此基础上,图书馆专家安德鲁 · 麦克唐纳(Andrew McDonald)结合新的时代发展需求,提出图书馆十大空间特质:功能性、适应性、可接近性、可变性、 互动性、 激励性、环境友好性、安全性、有效性、适应信息技术、能抓住用户想法和大学精神的“活力”[13]。进入21世纪后,我国图书馆空间研究成果逐渐增多[14]。李明华提出具有中国特色的“图书馆建筑十则”,即人本、开放、实用、灵活、舒适、安全、经济、文雅、绿色、协和,提倡“以人为本”的建筑理念[15]。吴建中认为,新时代图书馆设计应以“以人为本、与时俱进、适度设计”为原则,始终把人的需要放在第一位,遵循“图书馆是生长着的生命体”的理念,并倡导尊重自然、保护环境的价值观[16]。

自21世纪以来,图书馆建筑空间设计更加

注重空间与人的关系,强调人在图书馆中的作用。这一发展趋势与可供性理论(the theory of affordances)相契合,该理论由美国认知心理学家及工业设计家诺曼(Donald Arthur Norman)引入设计界[17]。可供性理论强调物体(或环境)的属性与人的行为之间的关系,即物体(或环境)的属性为人提供行动的可能性,人感知到物体(或环境)带来的体验和价值。美国弗吉尼亚理工大学的雷克斯·哈特森(Rex Hartson)将可供性理论进一步深化拓展,定义了四种互补的可供性类型:功能可供性(functional affordance)、行为可供性(physical affordance)、认知可供性(cognitive affordance),以及感官可供性(sensory affordance)。哈特森所拓展的可供性理论中,功能可供性指帮助用户实现某个目的或功能的设计;行为可供性指帮助、支持、促进或实现行为操作的设计;认知可供性指帮助、辅助、支持、促进或促成对某事物的思考和/或认知的设计;感官可供性指帮助、辅助、支持、便于或使用户能够感知(例如,看到、听到、感觉)某物的设计[18]。他的这一设计理念可为图书馆空间设计提供新的思考。

就此,本文借鉴哈特森所拓展的可供性理论,结合高校图书馆面向未来学习中心的空间建设目标和需求,构建了基于可供性理论的图书馆空间设计框架(见图1),并以深圳大学丽湖校区的新馆设计为例,探索如何将该框架应用于实践。

图1 基于可供性理论的图书馆空间设计框架

该框架从可供性视角提出,图书馆通过提供良好的功能可供性、行为可供性来满足用户的个性化、定制化、多元化学习需求,感知并匹配用户的行为特征和使用习惯,同时强调图书馆利用认知可供性、感官可供性为用户提供适当的刺激,为用户带来积极的心理暗示,提升用户的空间体验。当功能可供性、行为可供性、认知可供性、感官可供性这四种互补类型的可供性所对应的空间要素和设计特征协同作用时,可最大化地提升用户从空间中获得的价值和体验,从而实现未来学习中心对高校图书馆的空间重塑。

3 深圳大学丽湖校区中央图书馆的可供性理论实践

深圳大学图书馆与深圳大学于1983年同年成立,1986年,第一座正式馆舍北馆(汇典楼)建成,是我国最早按照模数式图书馆(Modular Library)建设的馆舍。2009年,为解决北馆馆藏资源和容纳人数不堪重负的问题,南馆(汇智楼)建立。2019年,丽湖校区中央图书馆(启明楼)作为第三座馆舍,开工建设。随着信息技术的快速迭代和教学科研模式的变革,深圳大学图书馆正处于数字化转型与智慧化发展的关键时期。借助新馆建设的契机,深圳大学图书馆探索构建了基于可供性理论的图书馆空间设计框架,并将其应用于新馆的建设实践中,从整体规划和空间设计的角度保障图书馆发挥“未来学习中心”的作用。

丽湖校区中央图书馆(以下简称丽湖馆)于2022年10月全面启用,建筑面积41 774平方米,最大藏书容量可达300万册。图书馆及建筑设计团队秉承“图书馆不只是单纯的物理空间,更是一个有生机的场所”的设计理念,以用户为中心,从功能、行为、认知、感官四种可供性角度出发,力求打造一个满足多元学习需求、通过技术赋能智慧服务、增强用户整体认知、舒适且环保的学习空间。

3.1 功能可供性:构建多功能区域,满足多元学习场景需求

图书馆空间的功能可供性,强调用户在图书馆中的所有操作和行为是面向具体目标或任务的5XQCgaNxh/TYzrEgWJhizQ==,因此,在图书馆空间与人相互作用的过程中需要重视用户的功能需求,帮助用户实现某个目的和功能。未来学习中心以学习者为中心,服务于个性化、智慧化的学习需求和持续终身的能力发展需求,这就要求图书馆空间设计原则强调以人为本,充分考虑师生多样化的学习交流场景和个性化需求,特异性地组织适宜的学习环境,满足用户对于空间的功能需求。

有学者针对在校学生对高校图书馆的空间需求进行了访谈和问卷调查,数据显示,学习者在图书馆学习的主要目的包括安静自习(51.64%)、做作业写论文(43.44%)、讨论交流(39.67%)、设备利用(17.21%)、讲座论坛(15.74%)、社交休闲(14.43%)等;学习形式包括独立学习(60.33%)、小团体研讨(50.16%)、多人研讨(17.87%)[19]。由此可见,用户在图书馆空间的目标主要集中在自主学习方面,包括独立式学习和协作研讨式学习。此外,用户对图书馆的设备资源、讲座论坛、社交休闲功能也有一定需求。

基于用户多样化的使用目的,丽湖馆设置相应的功能空间,并且实现“动静分区,互不打扰”,为用户提供一个“想学就学、想讨论就讨论、聚散自如、信息交流的空间场所”。具体来说,围绕用户对于学习、交流、休闲的场景需求,丽湖馆提供以下六类功能空间:(1)教学支持空间。对于传统式的教学授课场景,图书馆提供多功能教室、学术报告厅,配备白板、显示屏、投影、中控室等设备,辅助师生的教学、学术讲座、学术报告等活动。(2)独立学习空间。对于用户独立学习场景,每个阅览室都设置多个独立学习座位,并提供配套的灯光、电源和网络,为用户搭建独立式学习支持空间。(3)共享学习空间。对于用户协作研讨式学习的场景,图书馆提供研讨室和公共研讨区,配备华为智慧屏、手写笔、白板、白板笔、排插、研讨桌椅等设施,全区域Wi-Fi覆盖。每间研讨室供3~10人的团队使用,每个公共研讨区供2~8人同时使用,其座位布局可根据用户的不同需求进行自由组合,支持用户进行团队式、合作式、开放式的学习。(4)学科实践空间。对于学科实践场景,图书馆提供了相关体验和实践区。例如,丽湖馆D座二楼创新学习空间配备的特殊材料制成的桌椅,为材料学院相关专业师生提供新材料体验和实践平台,助力学科实践性教学。(5)文化展览空间,即以展板、展柜、电子显示屏等多种设施为载体,展出文献、图片、影像、艺术品等,为用户提供进行文化艺术欣赏和交流互动的空间。(6)文化休闲空间,设有休闲沙发、茶几、水吧、咖啡厅、室外活动区域,为师生提供放松身心的空间,满足用户对于休闲放松的场景需求。

3.2 行为可供性:利用智能化系统,通过技术赋能智慧服务

图书馆空间的行为可供性指能够帮助、支持、促进用户实现其行为操作的设计,图书馆通过应用智能化技术、设备及系统,为用户的图书借阅、学习交流等行为操作的实现提供支持,创建智慧学习生态。丽湖馆的智能化系统主要包括智能立体书库与RFID系统、创新学习空间预约及阅览室选座系统。

借助新基建与智能技术,丽湖馆实现了图书、书架、书库、馆员、读者的实时互联和全面感知,为用户的图书借阅行为提供智能化支持。丽湖馆B座建立了境内高校图书馆首个智能立体书库,高18米,占地面积约1 054平方米,设计货位不少于31 500个,可容纳约174万册图书。智能立体书库节省了50%的藏书空间,释放更多空间用于满足用户阅读、学习、交流、创新等需求。同时,智能书库的仓储系统结合新一代图书馆系统平台、RFID(无线射频识别)电子标签、盘点机器人、自助借还书机、预约取书柜等各类自助服务设备,实现图书管理的自动化与智能化,优化用户在图书查找、借阅、获取、归还各环节的流程,提升了借还图书的效率和用户体验。

通过创新学习空间预约及阅览室选座系统,丽湖馆对空间进行智能化管理,为用户有效利用空间提供技术支持。丽湖馆D座的创新学习空间配置智慧电子屏、纳米墙等设施,允许师生直接在墙上书写,并通过智能电子屏与移动设备互联,参加云端会议。通过预约系统,图书馆能够实时监测并分析创新学习空间的预约使用数据,可根据实际需求情况协调节假日开放时间以及高峰时段的人员安排,从而优化空间的使用效率。此外,馆内各阅览室的座位均提供微信选座功能,用户可随时随地查看并预约图书馆座位。创新学习空间预约及阅览室选座系统节省了用户在高峰期排队的时间,也有助于营造一个健康安全和文明有序的学习环境,从而提升用户在图书馆的学习体验。

3.3 认知可供性:优化外观及导视,增强用户整体认知

图书馆空间的认知可供性指能够帮助、辅助、支持、促进或促成用户对图书馆的思考和认知的设计特征,强调要能够帮助用户,尤其是首次使用或不常使用的用户了解图书馆,快速掌握如何使用图书馆。丽湖馆从地理位置、整体外观、内部色彩到标识导视都致力于使用户对图书馆产生明确且快速的认知。

地理位置方面,丽湖馆坐落在校园地理位置上的几何中心,以最为直观的方式向用户传达“图书馆是大学的中心”。图书馆一层二层平台开阔,四通八达,通过空中连廊与校园其他建筑实现互联互通,能直达教学楼和行政楼。整体外观方面,从高处俯瞰,丽湖馆的“K”字形设计象征着开启通往知识殿堂大门的金钥匙。丽湖馆的外立面由棱角分明的线条组成,远观如同排列整齐的图书,激发对知识探索的渴望。内部色彩方面,色彩会影响人的情感、认知和行为[20],室内空间中使用恰当的色彩对比可以帮助用户更好地辨识各功能空间。丽湖馆根据功能区域的动静特点,采用差异化的配色方案。静区的藏阅空间采用沉稳、温暖、低对比的原木色系,营造安静深思的阅读氛围;动区的创新学习空间采用活泼、明亮、高对比的彩色系,通过色彩活力激发用户的创新思维。标识导视方面,丽湖馆通过简洁明了的文字设计和恰当材料的选择,引导用户有效识别和理解相关信息。标识文字简洁明晰,其布局和排版也充分考虑用户的阅读习惯和视觉体验,避免过于紧凑或密集,最大程度地保障信息的识别性和可读性。同时,材料的选择注重与环境氛围的匹配,如导视牌选择亚光的表面处理,减少反光,提升图文信息传达的清晰度。

3.4 感官可供性:运用多感官特征,营造舒适环保环境

图书馆空间的感官可供性是一种帮助、辅助、支持、便利或使用户能够感知图书馆的设计特征,强调用户通过视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉对图书馆空间进行直接的体验和反馈。在用户与空间的整个交互周期中,感觉器官是用户感知环境舒适度的起点。丽湖馆通过对空间的净高、室内装修材料、家具和绿化等的合理搭配设计,从视觉和触觉上为用户营造安逸舒适且绿色环保的环境。

视觉环境中,光环境能够直接反映和快速传达给读者大脑,是形成阅读吸引、激励和有趣等体验动机的最重要因素[21]。美国国家建筑科学研究院发布的《WBDG 整体建筑设计指南—图书馆》、北美照明工程学会发布的《图书馆照明的推荐做法》等图书馆空间设计指南中都明确,图书馆空间应该尽可能提供自然采光,并保持均匀的照明水平和最低的阴影、炫光水平。丽湖馆建筑主体采用全钢框架,通过蜂窝钢梁打造四米净高,确保充足的自然光照。建筑外部的白色墙体与玻璃的组合不仅起到装饰作用,还能有效遮阳和滤光,通过金属幕墙与玻璃幕墙的配合,进一步增强自然采光,同时还能减弱直射炫光。图书馆K状的轮廓和倾斜的角度设计也是为了让日光从尽可能多的角度照入书桌,为读者营造舒适和温馨的视觉环境。

除了视觉设计,触觉设计也是尤为重要的一点。研究表明,木材等自然材料有助于激发读者愉悦的触觉情绪[22]。丽湖馆的各类家具均采用以实木材料为主的绿色环保材料,亲近自然,环保耐用。桌椅作为读者在图书馆空间中接触最为频繁和持久的家具,图书馆各阅览室所配备的实木桌椅,可以让读者在触摸木材等生物材料时,产生自然和亲切的触觉体验,从而让读者在空间中获得更积极的情绪。

在图书馆建筑外部,设有大面积的绿化与水体,不仅美化环境,还能有效降低噪声和温度,为用户提供一个宁静的学习氛围。绿化区域的设计考虑了用户的感官享受,通过自然元素带来愉悦的体验。

4 总结与展望

未来学习中心的建设为高校图书馆的转型升级提供了新的机遇。实体空间作为未来学习中心的重要依托要素,其设计和建设实践目前正处于探索阶段。本文通过引入可供性理论的概念和分类,构建了一个基于可供性理论的图书馆空间设计框架,为面向未来学习中心的图书馆空间建设提供了新的视角。在该框架下,图书馆空间的设计围绕功能、行为、认知、感官四个层面的可供性进行,并在深圳大学丽湖校区中央图书馆的建设实践中进行了有益的探索。

未来,随着未来学习中心的建设和图书馆转型的不断发展,可供性理论还可继续用于拓宽图书馆空间设计的研究与实践。在功能可供性方面,随着传统的被动接受学习模式逐渐转为学生通过自我探索、合作交流和实践操作而主动参与学习[23],高校图书馆应根据学习模式的转变,结合师生新的学习特点和实践需求,根据具体学科的性质创建实践和创新空间,为用户主动式、探索式、实践式学习提供支持。在行为可供性方面,数字和智能技术的发展还将进一步引发学习场景智能化的发展,高校图书馆可通过采用人脸识别、位置感知、人工智能等技术和设备,提升各项知识信息服务的智能化程度,为用户智能化、智慧化学习场景创造条件。在认知可供性方面,为适应图书馆空间功能动态发展需要,空间标识和导视系统设计应注重数字化的转化和新技术的应用,实现导视设计的动态化与智能化,便于标识信息内容的及时更新和创意展示,帮助用户快速高效地了解图书馆,获得更好的服务体验。在感知可供性方面,利用楼宇智能系统,包括灯光、空调、噪声、环境实时监测等,塑造安全、舒适的环境,提高读者的感官体验与幸福感,建造绿色节能、可持续发展的图书馆空间。

参考文献:

张静蓓,徐亚苹,周琼,等.未来学习中心建设:图书馆的角色定位、功能重塑及实践探索[J].农业图书情报学报,2023,35(6):43-50.

IFLA. IFLA Trend Report 2021 Update[EB/OL].(2022-01-06)[2023-10-23].https://repository.ifla.org/handle/123456789/1830.

陈建龙,邵燕,张慧丽,等.大学图书馆现代化指南针报告[J].大学图书馆学报,2022,40(1):

22-33.

吴岩.加快高校图书馆现代化建设助力高等教

育高质量发展[J].大学图书馆学报, 2022,40(1):

7-8.

朱永新.未来学习中心构想[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017,35(4):15-18.

西交利物浦大学.未来学习中心[EB/OL].[2023

-10-31].https://www.xjtlu.edu.cn/zh/study/departments/academy-of-future-education/department-introduction/life.

朱永新,库奇.技术如何释放终身学习者的潜能?朱永新与约翰·库奇关于未来教育与学习升级的对话[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020,38(3):1-15.

COLUMBIA CTL. Resources and Technology[EB/OL].[2023-10-25].https://ctl.columbia.edu/resources-and-technology/.

兰利琼.“智慧图书馆”与“未来学习中心”的内涵耦合:面向《中国教育现代化2035》的思考与分析[J].中国大学教学,2022(9):74-79.

樊亚芳,李琛,王青青,等.高校图书馆未来学

习中心建设与服务实践:以中国科学技术大学图书馆为例[J].大学图书馆学报,2022,40(4):5-11.

杨静,贺聪,魏继勋,等.智慧图书馆背景下的

未来学习中心探索与实践[J].图书馆杂志,2023,

42(9):23-28,43.

徐璟,董笑菊,李新碗.大学图书馆未来学习中

心建设的思考与实践[J].大学图书馆学报,2022,

40(4):12-18.

MCDONALD A. The ten commandments revisited: the qualities of good library space[J]. LIBER Quarterly, 2006,16(2).

方竑,黄林英,李镜媛.空间视域下国内未来图

书馆发展研究述论[J].河南图书馆学刊,2023,

43(5):78-83.

刘君君.建设人文、绿色的现代图书馆:评李明华先生《图书馆建筑论集》[J].新世纪图书馆,2022(8):90-94.

吴建中.亦虚亦实新空间:后疫情时代图书馆下一步走向的思考[J].图书馆建设,2021(4):6-11.

NORMAN D A. The psychology of everyday things [M].New York: Basic Books, 1988.

HARTSON R. Cognitive, physical, sensory, and functional affordances in interaction design [J]. Behaviour & Information Technology, 2003, 22(5): 315-338.

钱忠翠.基于学习理论的高校图书馆学习空间建设研究[D].南京:南京邮电大学,2023.

陈丹.现代图书馆空间设计理论与实践[M].上海:上海社会科学院出版社,2020:61.

洪芳林,束漫.美国公共图书馆阅读空间照明

标准指南与实践研究[J].图书馆建设, 2021(2):

151-159.

陈婧,杨威,陈卓.图书馆物理空间触觉设计的

框架与路径研究[J/OL].图书馆建设:1-15[2023

-10-26].http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1331.G2.20230713.1409.002.html.

朱永新,王鹏飞.未来学习中心构建的价值意蕴与路径[J].人民论坛·学术前沿, 2023(18): 5-13.

赵 雅 深圳大学图书馆馆员。 广东深圳,518060。

陈俊恬 深圳大学图书馆助理馆员。 广东深圳,

518060。

宋亚伟 深圳大学图书馆馆员。 广东深圳,518060。

胡燕菘 深圳大学图书馆研究馆员。 广东深圳,

518060。

(收稿日期:2024-02-28 编校:陈安琪,谢艳秋)

①宋亚伟系本文通讯作者。