生防菌对芒果叶部炭疽病的生防效果研究

2024-11-11陈泽杨石有朱敏罗睿雄张贺

摘 要:生物防治是芒果胶孢炭疽病防控的主要措施之一。为了系统性评价生防菌的防控效果,为生防菌剂的生产应用提供指导,本文采用离体叶片针刺法,室内评价了18种生防菌对‘贵妃’‘台农1号’两个芒果主栽品种叶部炭疽病的防护、治疗和兼防兼治效果。结果表明,生防菌对两个主栽品种的芒果叶部病害的防效具有一致性,18种生防菌均具有防护、治疗和兼防兼治的作用,其中对‘贵妃’芒果效果较好的是S8(蜡质芽孢杆菌菌剂)、S3(枯草芽孢杆菌菌剂),对‘台农1号’芒果效果最好的是S3;田间防治芒果叶部炭疽病试验表明,S8、S9(枯草·纳豆·地衣芽孢杆菌·硝化细菌)效果较好,防效超过90%,可以应用于芒果叶部胶孢炭疽病的生物防治中。

关键词:芒果叶部炭疽病;生防菌;防治效果;田间防治

中图分类号:S667.7 文献标志码:A 文章编号:1008-1038(2024)10-0041-06

DOI:10.19590/j.cnki.1008-1038.2024.10.008

Research on Bio-control Effect of Bio-control Bacteria

on Mango Leaf Anthracnose

CHEN Ze YANG Shiyou ZHU Min LUO Ruixiong ZHANG He

(1. Lingao County of Comprehensive Administrative Law Enforcement Bureau, Lingao 571800, China; 2. Key Laboratory of Integrated Pest Management on Tropical Grops, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences Environment and Plant Protection Institute, Haikou 571101, China;

3. College of Biology Sciences and Agronomy, Honghe University, Mengzi 661199, China; 4. Tropical Crops

Genetic Resources Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Haikou 571101, China)

Abstract: Biological control is one of the main measures for the prevention and control of mango anthracnose. In order to systematic evaluation of control effect of bio-control bacteria, provide guidance for the production and application of bio-control agents, this article evaluated protective, therapeutic, combined prevention and treatment effects of 18 biocontrol bacteria on the leaf anthracnose of two main varieties of mango, ‘Guifei’ mango and ‘Tainong No.1’ mango, indoors. The results showed that the control effect of bio-control bacteria on the leaf diseases of two main varieties of mango was consistent. All 18 bio-control bacteria had protective, therapeutic, and combined prevention and treatment effects. Among them, S8 (Bacillus cereus) and S3 (Bacillus subtilis) had better effects on ‘Guifei’, and S3 had the best effect on ‘Tainong 1’ mango. The field experiment on preventing and controlling anthracnose in mango leaves showed that S8 and S9 (Bacillus subtilis · natto · licheniformis · nitrifying bacteria) had good control effects, with a control efficiency of over 90%, and could be applied in the biological control of Colletotrichum gloeosporioides in mangoes.

Keywords: Mango leaf anthracnose; bio-control bacteria; control effect; field control

近年来,国家大力提倡发展绿色生物农药,鼓励生产中多施用绿色生物农药,逐步减少化学农药的施用量,保障农产品安全。植物病原物在致病过程中会受到寄主植物、环境条件等的影响,利用有益微生物来控制病害发生发展的方法被称为植物病害生物防治,而这些有益微生物则称为植物病害生防菌[1],其产品便是绿色生物农药,通过以菌治菌或以菌抑菌的方式实现对病害的防控[2],对人畜安全、环境友好[3],同时也能改善环境,获得长期效益,符合生态文明建设要求。

芒果叶部炭疽病是芒果生产中发生最普遍、危害性最大的一种病害,在世界各地芒果产区均有发生,致病菌以胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)为主[4],可造成芒果园内植株梢枯、叶枯、落花落果和采后果实大量腐烂等[5]。病原菌的寄主范围十分广泛,不同寄主之间的病原菌可以相互感染,给病害防治增加了难度[6]。在芒果病害的生物防治中,生防芽孢杆菌[7-9]、酵母菌[10-11]是广泛应用的菌种类群;单一生防菌的抗菌谱较窄,而将良好相容性的多个种类的生防菌混合使用,能够发挥各自抑菌优势,提升防治效果[12];离体叶片针刺或划伤法是对芒果病害评价的常用方法[13-14]。

当前,对芒果具有较好生防效果的有生防细菌、生防酵母菌和生防真菌等多种类型,因丝状真菌的定殖较为困难,往往采用发酵液进行生物防治[15],因此本文重点考虑生防细菌和生防酵母菌,选用市售量大的生防菌剂和本实验室自筛的多个生防菌株,在前期室内抑菌试验的基础上,采用离体叶片针刺法测定生防菌对不同品种芒果叶片防治的效果,并通过田间试验测定生产可行性,提出芒果叶部炭疽病的生物防治措施,拓宽病害防控思路。

1 材料与方法

1.1 材料

供试的芒果炭疽病菌为胶孢炭疽菌菌株A2,由中国热带农业科学院环境与植物保护研究所实验室分离、鉴定与保存。

供试的18种生防菌剂中S1~S11为市售产品,其中枯草芽孢杆菌S1,山东省梁山县阳光生物工程研究所;枯草芽孢杆菌S2,北海群林生物工程有限公司;枯草芽孢杆菌S3,云南星耀生物制品厂;嗜冷·枯草·纳豆芽孢杆菌S4,山东宝来利生物工程股份有限公司;侧孢芽孢杆菌S5,河南省沃宝生物科技有限公司;巨大芽孢杆菌S6,河南省沃宝生物科技有限公司;地衣芽孢杆菌S7,临沂十七狼饲料有限公司;蜡质芽孢杆菌S8,山东泰洛药业有限公司;枯草·纳豆·地衣芽孢杆菌·硝化细菌S9,西安富祺生物科技有限公司;地衣芽孢杆菌S10,山西凯盛肥业集团有限公司;解淀粉芽孢杆菌S11,山西凯盛肥业集团有限公司。其余7种为中国热带农业科学院环境与植物保护研究所实验室分离、筛选所得,编号分别为JM、5a-9、6a-3、6c-5、FCK、B1和Z10。

供试的样品为‘贵妃’‘台农1号’芒果的嫩叶,采自海南省东方市芒果园(108°43′E,19°11′N)内。选取叶片完全张开、叶龄一致的健康嫩叶,用0.8% NaOCl消毒5 min,清水冲洗3次,晾干叶片,使背面向上平放在垫有湿润滤纸的保鲜盒内,100%湿度下室温保湿,备用[16]。

1.2 试验方法

1.2.1 供试生防菌对离体芒果叶片炭疽病防效测定

将备用的‘贵妃’芒果嫩叶、‘台农1号’芒果嫩叶,选用10针束针刺伤叶片正面,接种胶孢炭疽菌菌饼,即为离体叶片针刺法;以先接种生防菌,接种12 h后再接种胶孢炭疽菌菌饼的方式评价生防菌的防护效果;以先接种胶孢炭疽菌菌饼,接种12 h后再接种生防菌的方式评价生防菌的治疗效果;以同时接种生防菌和胶孢炭疽菌菌饼的方式评价生防菌的兼防兼治效果;4 d后用十字交叉法测定病斑大小,以只接种胶孢炭疽菌菌饼而不添加任何生防菌液的为对照(CK),计算病情指数、防效[17]。

1.2.2 供试生防菌对芒果叶部炭疽病的田间防效试验

供试生防菌配制浓度为1×108 cfu/mL的生防菌液,选取‘台农1号’树上刚抽出的嫩叶,用手持喷壶喷洒,间隔3 d施药一次,连续施药3次,试验设3次重复,3次施药后调查病情指数,计算防效[17]。

1.3 测定指标与方法

室内离体叶片接种后,采用十字交叉法测量病斑直径。芒果炭疽病的严重程度根据病斑直径(X)的分级标准进行评判,0级为X=0 cm,1级为0<X≤0.5 cm,3级为0.5 cm<X≤1.0 cm,5级为1.0 cm<X≤2.0 cm,7级为2.0 cm<X≤4.0 cm,9级为X>4.0 cm[18]。

cce79b2ea7d566b62551fab04728db0fbbaae5491e44640b18a353a3758182ce田间防效试验时,芒果炭疽病的严重程度根据病斑面积占整个叶片面积的比例进行分级,0级为无病斑,1级为病斑面积占整个叶片面积的5%(含)以下,3级为病斑面积占整个叶片面积的6%~15%,5级为病斑面积占整个叶片面积的16%~25%,7级为病斑面积占整个叶片面积的26%~50%,9级为病斑面积占整个叶片面积的51%以上。按照公式(1)(2)计算病情指数和防效。

1.4 数据处理

利用Excel 2010进行统计分析,利用SPSS 18.0软件进行pearson相关性分析。

2 结果与分析

2.1 生防菌对离体芒果叶片炭疽病的防效

2.1.1 生防菌对离体芒果叶片炭疽病的防护效果

由表1可知,先喷生防菌,再接种胶孢炭疽菌,4 d后两个芒果品种上的病斑直径、病情指数均小于对照,说明病斑扩展得到了有效抑制;在‘贵妃’芒果上的防效介于25.9%~96.0%之间,防效超80%的生防菌株有S1、S3、S5、S8和JM;在‘台农1号’芒果上的防效介于20.2%~95.7%之间,防效超80%的有S3和S8;对两个芒果品种防效同时超过80%的生防菌株是S3和S8。分析两个芒果品种上防效的线性相关性发现,二者之间的线性回归方程为y=0.956 7x-13.123(r=0.908 6),且呈极显著正相关(P=0.01,pearson相关性为0.909);说明S3和S8对炭疽病具有较好的防护效果。

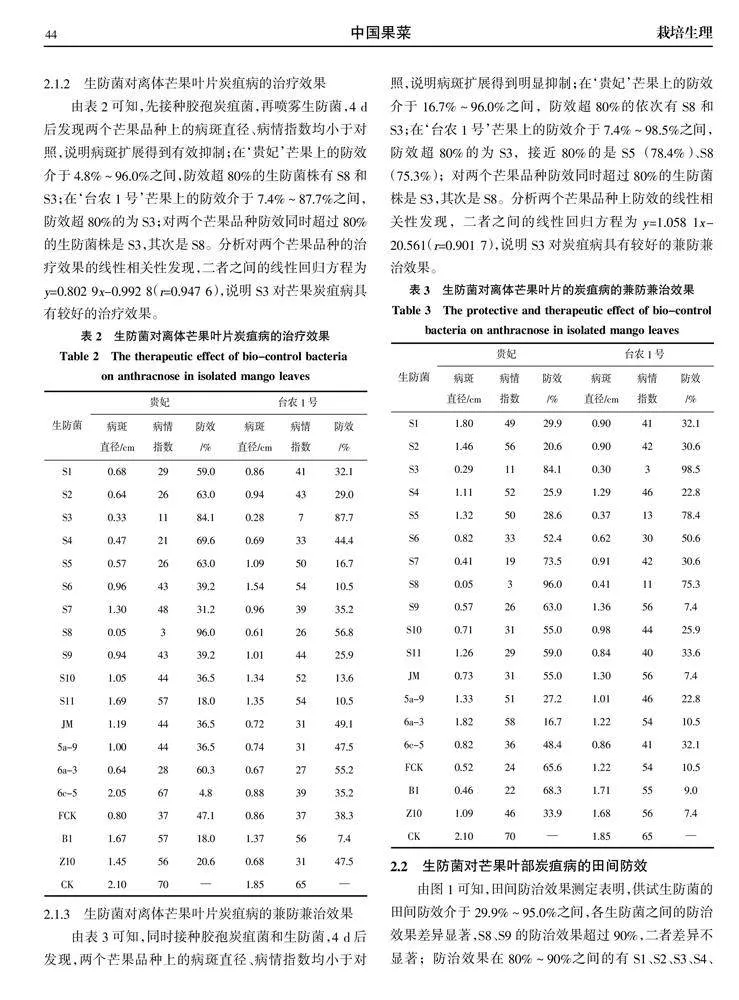

2.1.2 生防菌对离体芒果叶片炭疽病的治疗效果

由表2可知,先接种胶孢炭疽菌,再喷雾生防菌,4 d后发现两个芒果品种上的病斑直径、病情指数均小于对照,说明病斑扩展得到有效抑制;在‘贵妃’芒果上的防效介于4.8%~96.0%之间,防效超80%的生防菌株有S8和S3;在‘台农1号’芒果上的防效介于7.4%~87.7%之间,防效超80%的为S3;对两个芒果品种防效同时超过80%的生防菌株是S3,其次是S8。分析对两个芒果品种的治疗效果的线性相关性发现,二者之间的线性回归方程为y=0.802 9x-0.992 8(r=0.947 6),说明S3对芒果炭疽病具有较好的治疗效果。

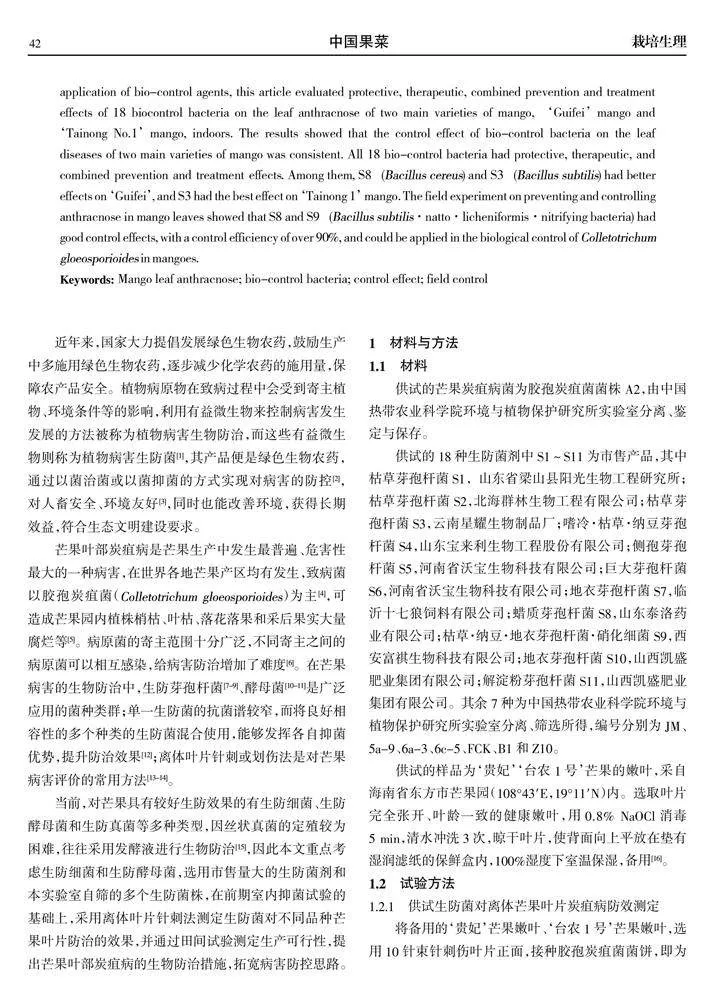

2.1.3 生防菌对离体芒果叶片炭疽病的兼防兼治效果

由表3可知,同时接种胶孢炭疽菌和生防菌,4 d后发现,两个芒果品种上的病斑直径、病情指数均小于对照,说明病斑扩展得到明显抑制;在‘贵妃’芒果上的防效介于16.7%~96.0%之间,防效超80%的依次有S8和S3;在‘台农1号’芒果上的防效介于7.4%~98.5%之间,防效超80%的为S3,接近80%的是S5(78.4%)、S8(75.3%);对两个芒果品种防效同时超过80%的生防菌株是S3,其次是S8。分析两个芒果品种上防效的线性相关性发现,二者之间的线性回归方程为y=1.058 1x-20.561(r=0.901 7),说明S3对炭疽病具有较好的兼防兼治效果。

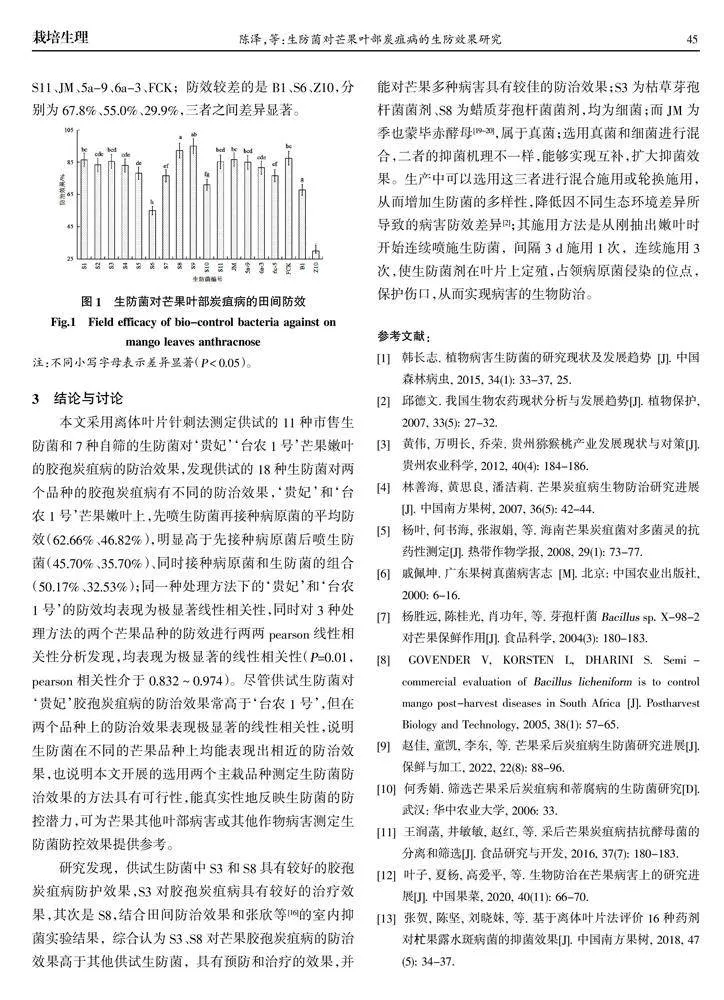

2.2 生防菌对芒果叶部炭疽病的田间防效

由图1可知,田间防治效果测定表明,供试生防菌的田间防效介于29.9%~95.0%之间,各生防菌之间的防治效果差异显著,S8、S9的防治效果超过90%,二者差异不显著;防治效果在80%~90%之间的有S1、S2、S3、S4、S11、JM、5a-9、6a-3、FCK;防效较差的是B1、S6、Z10,分别为67.8%、55.0%、29.9%,三者之间差异显著。

3 结论与讨论

本文采用离体叶片针刺法测定供试的11种市售生防菌和7种自筛的生防菌对‘贵妃’‘台农1号’芒果嫩叶的胶孢炭疽病的防治效果,发现供试的18种生防菌对两个品种的胶孢炭疽病有不同的防治效果,‘贵妃’和‘台农1号’芒果嫩叶上,先喷生防菌再接种病原菌的平均防效(62.66%、46.82%),明显高于先接种病原菌后喷生防菌(45.70%、35.70%)、同时接种病原菌和生防菌的组合(50.17%、32.53%);同一种处理方法下的‘贵妃’和‘台农1号’的防效均表现为极显著线性相关性,同时对3种处理方法的两个芒果品种的防效进行两两pearson线性相关性分析发现,均表现为极显著的线性相关性(P=0.01,pearson相关性介于0.832~0.974)。尽管供试生防菌对‘贵妃’胶孢炭疽病的防治效果常高于‘台农1号’,但在两个品种上的防治效果表现极显著的线性相关性,说明生防菌在不同的芒果品种上均能表现出相近的防治效果,也说明本文开展的选用两个主栽品种测定生防菌防治效果的方法具有可行性,能真实性地反映生防菌的防控潜力,可为芒果其他叶部病害或其他作物病害测定生防菌防控效果提供参考。

研究发现,供试生防菌中S3和S8具有较好的胶孢炭疽病防护效果,S3对胶孢炭疽病具有较好的治疗效果,其次是S8,结合田间防治效果和张欣等[16]的室内抑菌实验结果,综合认为S3、S8对芒果胶孢炭疽病的防治效果高于其他供试生防菌,具有预防和治疗的效果,并能对芒果多种病害具有较佳的防治效果;S3为枯草芽孢杆菌菌剂、S8为蜡质芽孢杆菌菌剂,均为细菌;而JM为季也蒙毕赤酵母[19-20],属于真菌;选用真菌和细菌进行混合,二者的抑菌机理不一样,能够实现互补,扩大抑菌效果。生产中可以选用这三者进行混合施用或轮换施用,从而增加生防菌的多样性,降低因不同生态环境差异所导致的病害防效差异[2];其施用方法是从刚抽出嫩叶时开始连续喷施生防菌,间隔3 d施用1次,连续施用3次,使生防菌剂在叶片上定殖,占领病原菌侵染的位点,保护伤口,从而实现病害的生物防治。

参考文献:

[1] 韩长志. 植物病害生防菌的研究现状及发展趋势[J]. 中国森林病虫, 2015, 34(1): 33-37, 25.

[2] 邱德文. 我国生物农药现状分析与发展趋势[J]. 植物保护, 2007, 33(5): 27-32.

[3] 黄伟, 万明长, 乔荣. 贵州猕猴桃产业发展现状与对策[J]. 贵州农业科学, 2012, 40(4): 184-186.

[4] 林善海, 黄思良, 潘洁莉. 芒果炭疽病生物防治研究进展[J]. 中国南方果树, 2007, 36(5): 42-44.

[5] 杨叶, 何书海, 张淑娟, 等. 海南芒果炭疽菌对多菌灵的抗药性测定[J]. 热带作物学报, 2008, 29(1): 73-77.

[6] 戚佩坤. 广东果树真菌病害志[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000: 6-16.

[7] 杨胜远, 陈桂光, 肖功年, 等. 芽孢杆菌Bacillus sp. X-98-2对芒果保鲜作用[J]. 食品科学, 2004(3): 180-183.

[8] GOVENDER V, KORSTEN L, DHARINI S. Semi-commercial evaluation of Bacillus licheniform is to control mango post-harvest diseases in South Africa[J]. Postharvest Biology and Technology, 2005, 38(1): 57-65.

[9] 赵佳, 童凯, 李东, 等. 芒果采后炭疽病生防菌研究进展[J]. 保鲜与加工, 2022, 22(8): 88-96.

[10] 何秀娟. 筛选芒果采后炭疽病和蒂腐病的生防菌研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2006: 33.

[11] 王润菡, 井敏敏, 赵红, 等. 采后芒果炭疽病拮抗酵母菌的分离和筛选[J]. 食品研究与开发, 2016, 37(7): 180-183.

[12] 叶子, 夏杨, 高爱平, 等. 生物防治在芒果病害上的研究进展[J]. 中国果菜, 2020, 40(11): 66-70.

[13] 张贺, 陈坚, 刘晓妹, 等. 基于离体叶片法评价16种药剂对杧果露水斑病菌的抑菌效果[J]. 中国南方果树, 2018, 47(5): 34-37.

[14] 罗睿雄, 黄建峰, 张欣, 等. 229份杧果种质对炭疽病抗性初步评价[J]. 热带农业科学, 2013, 33(3): 36-40, 49.

[15] 张贺, 杨石有, 汪熊梦琦, 等. 生防菌对芒果主要病害病原菌室内抑菌试验[J]. 中国森林病虫, 2018, 37(6): 16-19.

[16] 张欣, 高爱平, 刘增亮, 等. 影响芒果炭疽病病斑扩展的因素[J]. 热带作物学报, 2009, 30(11): 1656-1659.

[17] 梁威, 张蕊, 杨石有, 等. 生防酵母菌与金属离子协同对芒果炭疽病的防治效果[J]. 中国南方果树, 2018, 47(3): 62-65, 69.

[18] 谢艺贤, 符悦冠. 热带作物种质资源抗病性鉴定技术规程[M]. 北京: 中国农业出版社, 2009: 27-30.

[19] 高云慨, 张荣意, 钟利文, 等. 1株新分离拮抗酵母菌株对芒果炭疽病生防效果及其分类鉴定[J]. 热带生物学报, 2015, 6(1): 47-52.

[20] 陈敏, 高云慨, 宋海超, 等. 氯化钙结合季也蒙毕赤酵母(Meyerozyma guilliermondii)对抑制芒果采后炭疽病效果的影响[J]. 食品科学, 2016, 37(2): 204-209.