期中测试(二)

2024-11-07杨艳

(测试范围:第1-5单元)

一、单项选择题(本大题共20小题, 每小题3分, 共60分)

1. 与夏商大约同一时期的四川广汉三星堆遗址,近年来在祭祀坑内新出土了成组的青铜尊等青铜礼器,这些器物大都采用了与中原青铜器相同的“泥模块铸法”,但其中的“顶尊跪坐人像”为该地区仅见。这可用于佐证( )

A. 青铜文明的宗教色彩

B. 不同区域间文化趋同

C. 中华文化的多元一体

D. 三星堆文化独立发展

2. 西周金文中的“伯”作为称谓,主要有两种含义:一是作为贵族男子的排行,与仲、叔、季经常作为同一家族内部兄弟之间的称呼;二是作为诸侯或采邑主的爵称。下表是伯由“排行”到“爵称”的大致轨迹。这一过程体现了( )

[伯(排行)→伯(获得官职)→伯(爵称) ]

A. 军功是西周分封主要依据

B. 政治具有鲜明的等级色彩

C. 西周家国一体的政治特色

D. 西周初期分封以同姓为主

3. 儒家尊崇“定于一”的礼乐秩序;墨家追求“尚同、执一”的社会秩序;道家认同“天地运而相通,万物总而为一”的统一秩序。这反映了三者具有相同的( )

A. 政治立场 B. 学术观点

C. 社会目标 D. 哲学认识

4. 秦朝从三公九卿,到郡守、县令,乡长、亭长、里长,层层设置官吏。权力自下而上集中到中央,中央权力集中到皇帝,形成“天下之治,始于里胥,终于天子”的格局。这一格局设计旨在( )

A. 维系大一统国家治理

B. 根除中央和地方矛盾

C. 杜绝相权对皇权制约

D. 提高国家的行政效率

5. 有学者指出:“从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,最终都成为儒学的教化之地。”这得益于( )

A. 无为而治、与民休息

B. 罢黜百家、独尊儒术

C. 实行察举、选拔官吏

D. 分设刺史、巡视监察

6. 司马光在《资治通鉴》中称:“自晋氏渡江,三吴最为富庶,贡赋商旅,皆出其地。”江南地区出现这种现象的主要原因是( )

A. 人口南迁带来先进生产技术

B. 政府大力提倡种植经济作物

C. 大运河加强了南北方的沟通

D. 统治者的改革促进经济发展

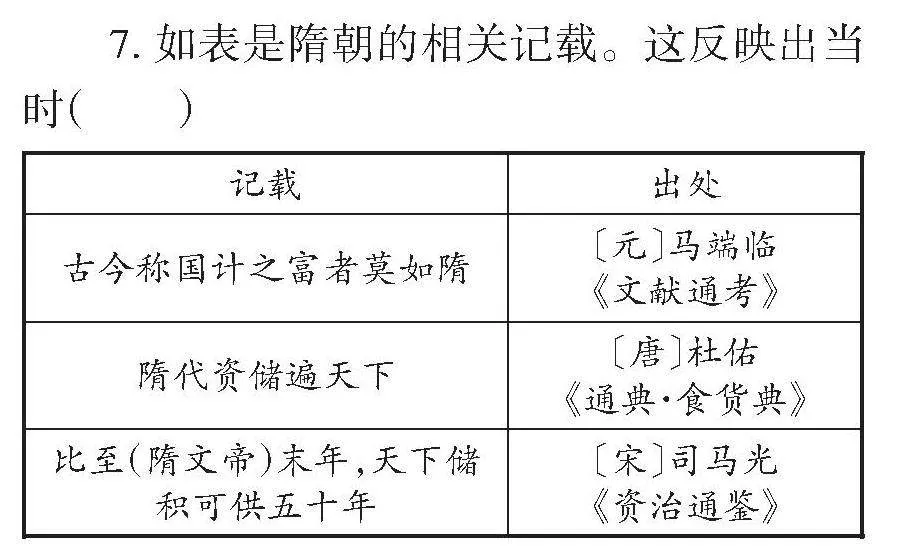

7. 如表是隋朝的相关记载。这反映出当时( )

[记载 出处 古今称国计之富者莫如隋 〔元〕马端临

《文献通考》 隋代资储遍天下 〔唐〕杜佑

《通典·食货典》 比至(隋文帝)末年,天下储积可供五十年 〔宋〕司马光

《资治通鉴》 ]

A. 粮食储备制度完善

B. 社会实现长治久安

C. 社会经济高度繁荣

D. 江南经济持续发展

8. 唐朝的三百六十九个宰相中有十分之一左右是鲜卑贵族的后裔;战败投降的突厥贵族阿史那·社尔、执失思力以及铁勒酋长契苾何力等也得到了唐太宗的信任和重用;在文化领域发挥重要作用的代北及西域族人后裔更是不计其数,如元稹、白居易、刘禹锡等。这体现了唐朝( )

A. 实行开明开放的对外政策

B. 通过联姻方式来巩固边疆

C. 世家大族依然把持着朝政

D. 民族融合与文化整合加强

9. 唐代隆盛的原因,可于其制度之健全合理中求得答案。按唐制渊源于隋,隋则承北朝余绪兼及南朝梁、陈之典章制度,至唐太宗时斟酌损益,制定完善,使其健全合理。以下不属于唐继承隋并发展的典章制度是( )

A. 租庸调制 B. 三省六部制

C. 科举制 D. 九品中正制

10. 山西恒山悬空寺建于北魏太和十五年,北有一楼高三层,其中顶层的三教殿独具一格,同时供奉着儒、释、道各自的教主,中间为佛教创始人释迦牟尼,右侧为道家老祖老子,左侧为儒家学派创始人孔子。这反映了( )

A. 该时期儒释道三教的交融

B. 北魏统治思想极其混乱

C. 北魏政教合一的治国方式

D. 儒释道思想内涵的优劣

11. 宋代引入大量文人参与国家军事管理,军队内升迁“必出人主亲擢”,宋孝宗甚至对于“三衙”以下诸军统制官的选拔都“锱铢必较”。这些措施的主要目的是( )

A. 提高政府管理效率

B. 分散中央机构权力

C. 抑制武将势力膨胀

D. 加强对地方的控制

12. 《辽史·太祖纪》详细梳理了自炎帝到契丹祖先的谱系,“辽之先,出自炎帝,世为审吉国”;“德祖之弟……置城邑,教民种桑麻,习织组”。这反映了辽朝( )

A. 因俗而治的思想

B. 民族传统的湮灭

C. 华夏认同的意识

D. 深受儒学的影响

13. 北宋时,宋神宗曾忧心忡忡地说:“本朝……二虏之势所以难制者,有城国,有行国。古之夷狄,能行而已。今兼中国之所有矣。比之汉、唐,最为强盛。”宋神宗在此所说的“二虏”指的是( )

A. 辽、金 B. 辽、西夏

C. 金、元 D. 西夏、金

14. 元朝在云南地区设置行省,多用土官任职,可世袭;吐蕃作为单独的大行政区,由中央宣政院直接统辖;在隶属福建晋江的澎湖设置巡检司,以经略台湾。这说明元朝( )

A. 对边疆进行卓有成效的统治

B. 设置行省管理全国各个地区

C. 否定了原有的因俗而治政策

D. 对不同地区的管理方式趋同

15. 明朝废除宰相后,设立内阁辅佐皇帝处理政务,其官员称为某殿或某阁大学士,有的大学士深得皇帝信任,被比喻为宰相。宦官也趁机获取了更多权力。这一现象反映的实质是( )

A. 内阁与宦官的斗争

B. 地方对中央的挑战

C. 宰相制度得以重生

D. 君主专制得到强化

16. 清朝军机处虽有印信却无正式官署,而任命军机大臣的谕旨一般是命其“在军机大臣上行走”或“在军机大臣上学习行走”。材料反映出军机大臣的任命具有的特点是( )

A. 迅速性 B. 高效性

C. 临时性 D. 保密性

17. 明末清初,儒士颜元主张恢复封建,“非封建不能尽天下人民之治,尽天下人材之用”;顾炎武提出“人君之于天下,不能以独治也”,强调“以天下之权,寄之天下之人”。这些主张的提出( )

A. 弘扬了民主法制

B. 批判了专制集权

C. 否定了伦理纲常

D. 体现了民本思想

18. 鸦片战争前,清政府未设置专管外事的机构,对外交涉事宜由礼部和理藩院兼管,如有重大交涉事件发生,则由皇帝派钦差大臣办理;1844年,清政府设置五口通商大臣,由两广总督兼领,负责外交事务;1861年清政府建立专掌外交事务的机构——总理各国事务衙门;1875年,清政府派郭嵩焘为驻英公使。这一历程反映出( )

A. 中国外交逐渐近代化

B. 近代中国国际地位降低

C. 宗藩关系已逐渐解体

D. 清廷积极调整对外政策

19. 《马关条约》给予日本与列强同等的特权地位,开放长江航运,增辟沙市、重庆、苏州、杭州为商埠,允许日本人在中国通商口岸“任便从事各项工艺制造”等。这些规定( )

A. 确立了半殖民地半封建秩序

B. 阻碍了中国近代工业的发展

C. 破坏了中国的领土主权完整

D. 使列强侵略深入到中国内地

20. 1898年1月29日,康有为上《应诏统筹全局折》(第六次上书),请求光绪皇帝厉行变法,指出“变则能全,不变则亡,全变则强,小变仍亡”,第一次受皇帝之命提出了变法的具体措施,但对原来的开议院、兴民权等则避而不谈,提出“以君权雷厉风行”,开制度局于宫中“以参酌新政”。这是因为维新变法运动( )

A. 遇到强大阻力

B. 与洋务运动指导思想基本一致

C. 缺乏社会基础

D. 追求共和制度不符合中国国情

二、非选择题

21. (14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦始皇统一天下后,采取了一系列重大措施,来健全和巩固新建的政权。其中重要的一项措施,就是在原有赋税制度的基础上,对赋税制度进行改进。秦代建立的赋税徭役并行制,是以田租、口赋和其他杂税为三大支柱,并辅以徭役制度等,……这一制度的确立,对当时和后世产生了十分深远影响。

——摘编自易述程《古代税赋——历代赋税与劳役制度》

材料二 安史之乱后,农民的大量逃亡,为了弥补财政的亏空,唐政府先后出台了许多新的税收项目,使赋税制度越来越混乱,造成了“科敛之名凡数百,废者不削,重者不去,新旧仍积,不知其涯”的严重局面……唐德宗建中元年(780年),在宰相杨炎的建议和推动下,唐王朝对国家税收体制做出重大调整。

——摘编自梁方仲《明清赋税与社会经济》

材料三 康熙后期,清政府将百姓赋税中以人丁为单位征收的“丁银”数额固定下来,号称“滋生人丁,永不加赋”。雍正时又将其分摊入田赋一并征收,称为“摊丁入亩”。

——〔清〕吴振棫《养吉斋丛录》卷1

(1)根据材料一并结合所学,概括秦朝赋役制度形成的背景并分析其影响。(4分)

(2)根据材料二并结合所学,指出唐王朝“重大调整”的具体举措有哪些,并分析其做出“重大调整”的原因。(6分)

(3)结合所学指出材料三中“摊丁入亩”所反映出的古代中国赋役制度的演变趋势,并结合明清手工业发展的史实说明这一趋势的积极意义。(4分)

22. (14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在诸侯战争、民族融合的过程中,新兴地主阶级发起了一场持续一百多年的变革,完成中国社会的一次重要转型。以铁器的广泛使用和牛耕的运用为标志,男耕女织式的自给自足的小农经济成为主要生产方式,社会生产力有了显著提高。传统的贵族分封制逐步被君主专制的中央集权制所取代,“封邦建国”的方式被统一的帝国所取代,社会成员结构从贵族和平民为主体转变为以地主阶级和农民阶级为主体。这种激烈动荡的社会环境使思想异常活跃,众多思想家从不同的角度发表了自己的见解,各国统治者出于自身的需要,网络人才,优待知识分子,促进了思想文化的繁荣。

——摘编自张国刚《中国历史上社会转型问题研究》

材料二 近代以来,在外部和内部动乱的双重压力下,在封建王朝治乱兴衰的惯性机制支配下,清王朝的统治权威削弱,组织能力降低。鸦片战争以后,中国被纳入世界资本主义体系之中,传统自然经济的一统天下被打破,资本主义商品经济发展。但中国不是以一个独立富强的国家,而是以一个被侵略国家的身份被迫进入世界体系的。然而,由于政局变换,近代中国的市场经济难以平稳地发展起来,民族资本主义只能在艰难中寻求发展。在列强和不平等条约的束缚下,中国成为一个主权不完整的国家,落入了殖民地宗主国的半殖民地。19世纪70年代,以郑观应、王韬为代表的早期维新思想家提出的“君民共治”和设议院要求,是近代民主化的最初思想酝酿。有革命派所领导的社会运动——辛亥革命推翻了清王朝,最终结束了君主专制制度,把近代中国的民主化进程推向一个高峰。

——摘编自刘伟《近代中国社会转型的发展趋势及其特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期,中国社会发展的主要特征及这一特征在社会领域的反映。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国社会转型的趋势。(6分)

23. (12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 五千多年来,中华文明走出一条不同于其他文明的独特道路。这条独特道路最显著的标志之一就是中国国家治理体系的一脉相承与长期延续。中国古代几千年的国家治理体制的探索和实践为我们留下了丰厚的历史遗产,这是当代中国制度自信的文化底气。中国历史上有许多王朝前后更替或同时并存,但治理体系却没有因此中断,根本原因正是制度建设的承前启后。各朝各代的国家治理都善于从历史中总结经验,并固化为制度。

——摘编自中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

请以“制度建设”为主题,任选角度,自拟标题,运用中国古代史知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

(参考答案见下期)