期中测试(一)

2024-11-07李瑞红

(测试范围:第1-5单元)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1. 下图是对考古发现的若干氏族村落遗址的描述。据此判断,这些遗址属于( )

[◆距今约7000到5000年

◆发现于浙江宁波和舟山群岛

◆存在大量碳化稻谷

◆出土了蚕纹牙盅 ]

A. 仰韶文化 B. 龙山文化

C. 河姆渡文化 D. 大汶口文化

2. 西周时期,诸侯国之间的边界较为模糊,存在大量的荒地,作为各诸侯国的缓冲区;东周时期,诸侯国之间的界限逐渐清晰。出现这种变化的根本原因是( )

A. 大一统趋势加强

B. 兼并战争的日趋激烈

C. 铁犁牛耕的使用

D. 土地所有制发生变化

3. 里耶秦简记载,秦迁陵(湖南湘西土家族苗族地区)存在“槎田”(刀耕火种)和“垦田”两种土地形式和耕作制度。“槎田”的耕种者是濮、越、巴、苗、土家族等民族的先民,“垦田”耕者是来自外地的“秦人”。由此可见秦迁陵县( )

A. 存在大量戍边军民

B. 生计方式受中原影响

C. 耕作方式日益完善

D. 农耕经济占优势地位

4. 东汉中后期,士人中流行的汉赋,颂德宣汉之风逐渐淡出,讽谏功能日渐式微,隐逸之风大为突显。这种变化反映了( )

A. 政治衰退的时代景象

B. 逐渐理性的士人心态

C. 士族衰落的政治现实

D. 日益壮大的庄园经济

5. 有学者指出:“在4世纪的时候,中国南方还是一个没有军队的王朝,而中国北方却只有军队,没有王朝”。这反映出,这一时期( )

A. 经济重心逐渐南移

B. 混乱不堪的政治格局

C. 南北社会发展迥异

D. 南北方民族交融加快

6. 唐太宗选用人才“惟贤是与”,既用“西北骁武之士”,又用“东南儒生”;既用高祖遗臣,也提拔寒微士人、任用少数民族精英。材料表明,贞观之治得益于( )

A. 宗法制的深远影响

B. 崇文抑武政策确立

C. 统治集团的开放性

D. 科举制的发展完善

7. 唐初的科举考试进士科以诗赋为主。但中唐以后,进士科几乎每次开科内容都以“贤良方正能直言极谏”“达于吏理可使从政”“军谋宏达材任将帅”等为主题。这种变化体现了( )

A. 政府放松了对科举的管理

B. 君权与相权的矛盾加剧

C. 现实需要促进科举的改革

D. 科举考试程序日益完善

8. 以诗证史是重要的历史研究方法。下表的唐诗可以总体印证唐代中后期( )

[出处 诗句 唐彦谦《采桑女》 愁听门外催里胥,

官家二月收新丝。 白居易《观刈麦》 家田输税尽,拾此充饥肠。 杜荀鹤《山中寡妇》 桑柘废来犹征税,

田园荒后尚征苗。 ]

A. 生产水平低下

B. 农民负担沉重

C. 兼并之风盛行

D. 赋税制度变革

9. 北宋改进了唐代的集体宰相制,形成了宰执制度。同平章事为宰相,参知政事(副宰相)和枢密使为执政,财权由三司负责,形成中书(宰相)行政、枢密掌军、三司理财的架构。这样做的目的是( )

A. 削弱地方势力

B. 避免权臣乱政

C. 实现军政统一

D. 提高行政效率

10. 1271年,忽必烈依据汉文化经典将国号由“大蒙古国”改为“大元”。1307年秋,元武宗封孔子为“大成至圣文宣王”,对孔子的尊崇超越了唐、宋两代。这些举措旨在( )

A. 彰显朝廷汉化决心

B. 提升民族平等意识

C. 形成尊崇孔子风尚

D. 增强政权认同观念

11. 宋朝时,曲辕犁、踏犁、水力筒车、脚踏内翻车、秧马等适宜水田劳作的生产工具被大量使用。占城稻被引进、改良和推广,双季稻、稻麦连作制也得到推广。这些做法( )

A. 增强了南方经济的优势地位

B. 促进了农业劳作方式转变

C. 加快了南北方农业经济交流

D. 推动了南稻北粟格局出现

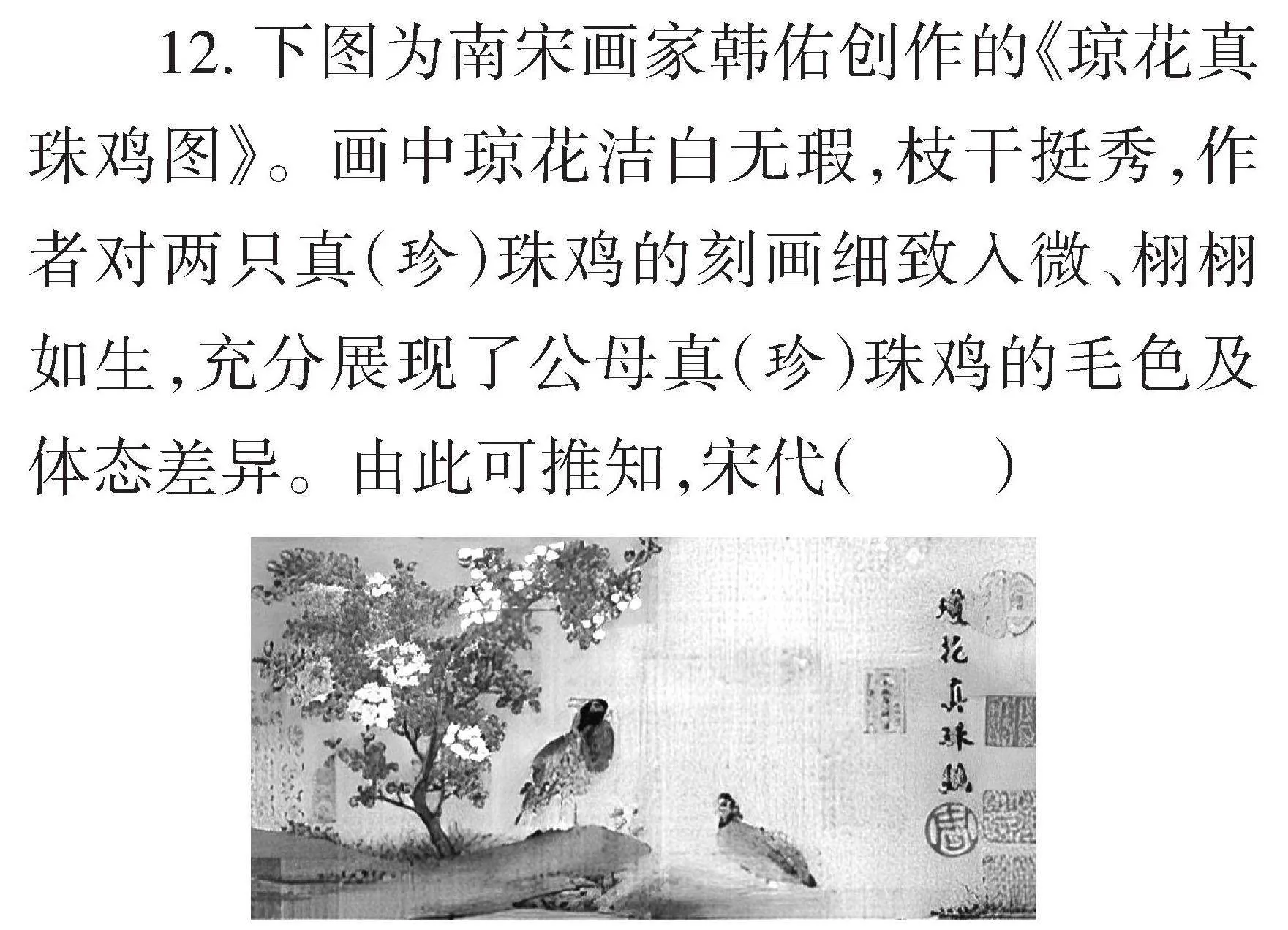

12. 下图为南宋画家韩佑创作的《琼花真珠鸡图》。画中琼花洁白无瑕,枝干挺秀,作者对两只真(珍)珠鸡的刻画细致入微、栩栩如生,充分展现了公母真(珍)珠鸡的毛色及体态差异。由此可推知,宋代( )

A. 格物精神影响绘画创作

B. 艺术形式呈现平民化趋势

C. 自然科学取得重大突破

D. 商品经济取得了空前发展

13. 内阁作为皇帝和群臣之间的沟通纽带,它一方面对群臣奏章进行“初审”、上呈;另一方面为皇帝提供顾问支持,缓解政务疲劳,传达皇帝旨意。由此可见,内阁的设置( )

A. 加强了中央集权

B. 降低了行政效率

C. 制约了君主专制

D. 方便了皇权运行

14. 清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省督抚,指明此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折。由此判断( )

A. 奏折最早出现在乾隆年间

B. 乾隆规范了奏折具体格式

C. 奏折具有机密高效的特点

D. 奏折需要经其他部门中转

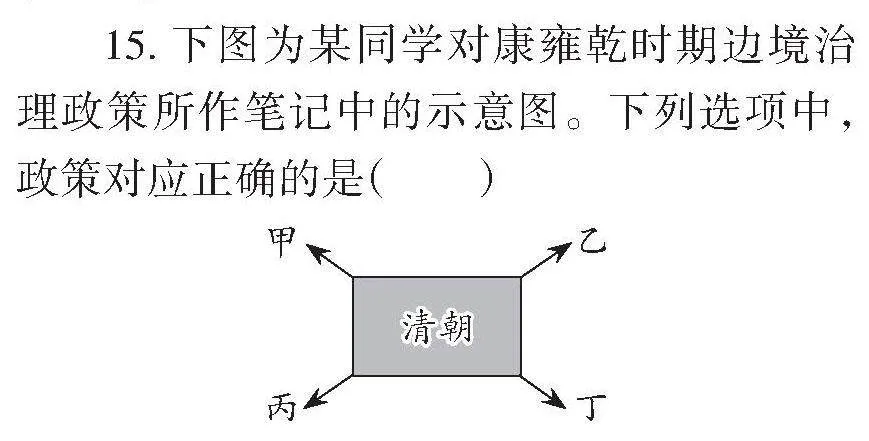

15. 下图为某同学对康雍乾时期边境治理政策所作笔记中的示意图。下列选项中,政策对应正确的是( )

[清朝] [甲][乙][丙][丁]

A. 甲——设盛京将军

B. 乙——雅克萨之战

C. 丙——设宣政院

D. 丁——设台湾行省

16. 葛兆光在《中国思想史》中写道:“(在嘉靖以后)随着城市、商业、交通以及印刷技术和造纸技术的发达,知识传播更加容易,也越来越超出官方意识形态允许的边界,士绅与市民所拥有的财富资源,也使得另外开辟思想表达和知识传播的渠道成为可能。”该观点旨在表明( )

A. 四大发明产生了广泛的影响

B. 官方失去了对思想界的管控

C. 思想领域变化是时代的产物

D. 市民阶层的影响力持续扩大

17. 魏源在《海国图志》序言中说道:“是书何以作?曰:为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”并指出“凡有血气者所宜愤悱,凡有耳目心知者所宜讲画(议论,筹划)也”。魏源提出以上主张( )

A. 目的是学习西方以求自强

B. 彻底改变了传统的华夷观念

C. 缘于国内阶级矛盾的加剧

D. 促成统治集团全面学习西方

18. 清前期,以户部为中枢统收统支全国财政。咸丰二年(1852年)九月,安徽巡抚蒋文庆截留全省地丁钱粮及关税款项,以充军费,户部无奈默认。这是因为( )

A. 洋务经济发展困难

B. 鸦片战争的深远影响

C. 清朝统治土崩瓦解

D. 太平天国运动的冲击

19. 1897年,德国出兵占领胶州湾,总理衙门两度求助俄国未果。11月,俄国主动提出“助华”,并派遣军舰进入旅顺、大连,俄皇表示:“俄舰借泊,一为胶事,二为度冬,三为助华防护他国占据。”据此推知,俄国的这一行为( )

A. 促使清政府加强海军建设

B. 拉开了列强瓜分中国的序幕

C. 加重了清王朝的统治危机

D. 证明“以夷制夷”策略有效

20. 1895年9月,在康有为、梁启超的帮助下,帝党官僚文廷式出面成立强学会,光绪皇帝老师翁同龢和一些地方督抚、将军、道员以及袁世凯亦名列入会。11月,康有为在上海成立强学会,张謇、黄遵宪、章炳麟、汪康年、陈三立等人亦纷纷入会。由此可见( )

A. 戊戌变法社会基础广泛

B. 戊戌政变成为时代潮流

C. 民族资产阶级力量增强

D. 民族危机激发爱国热情

二、非选择题

21. (12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋时期,孔子提出了“仁”的概念。一方面,它被用来表达孔子对于现实政治问题的见解,虽然反映出一定的政治保守倾向;另一方面,它又是孔子关于人的品格培养,人对真理追求的广泛论述的理论结晶。在为学的范围内,孔子又提出了以“和”与“同”作为区别君子和小人的标准之一,认为君子能兼容各种见解但不肯盲从附和。两汉时期,董仲舒利用阴阳家的神学观把“天人合一”思想和荀子的君主专制主义政治哲学结合在一起,为封建皇权装饰圣光,从而给儒学披上神学的外衣。他还将孟子的性善论和荀子的性恶论塞进阴阳家的框架,加上一个最高的主宰“天”,形成一种神秘的天人感应论。他所强调的不是从道德伦理意义上探讨人格的完善,而是着重论证君臣、父子、夫妻之间“三纲”论之不可移位。这种神化了的儒学失去了早期儒学的生动活泼的理论思维,而成为精神压迫的独断主义。

——摘编自张岂之《儒学思想的历史演变及其作用》

材料二 两宋时期,在对儒学的捍卫与反思中,以及对玄佛的抗拒与汲取中,理学逐渐形成,并提出“由知天而知人”这一哲学主题,使儒学脱下了质朴平淡的政论外衣,迈入了抽象思辨的哲学王国。它不仅更为确切、更为透彻地论证了封建纲常的永恒性、合理性,同时又悄悄孕育了一种与封建纲常相抗衡的理性精神。此外,理学还把人伦道德高扬到了与天地共存,与日月同辉的高度,传统儒学的“杀身成仁”“舍生取义”及“不为富贵所淫,不为威武所屈”的精神气质,也因此才“真正融化”到了我们民族的血脉之中。

——摘编自王育济《理学对传统儒学的变革及其意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孔子儒学的主要主张并分析董仲舒新儒学的发展特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋代儒学发展的影响。(6分)

22. (16分)阅读下列材料,完成要求。

材料一 在古代边疆的开发与治理中,移民起到了相当重要的作用。鉴于匈奴时常侵扰西北边郡,文帝采纳了晁错的建议——募民实边,通过优厚条件吸引民众充实西北边疆。到公元前127年,“募民徙朔方十万口”。武帝元鼎六年,在西北边地设张掖、酒泉郡、置田官,“斥塞卒六十万人戍田之”,军屯戍边由此成为安置移民的一种主要方式。此外政府还通过迁徙罪犯及家属戍边、迁降卒于边郡等向西北边疆移民。

——摘编自翟麦玲《两汉西北边疆移民政策比较研究》

材料二 19世纪60年代初,沙皇俄国利用中国东北边疆人烟稀少的空虚形势,鲸吞我国大片领土,并且继续执行其侵略政策。在部分开明官员的倡议下,清政府开始实行向东北移民以充实边疆政策。甲午战争后,日本称:中国东北“在我国势力圈内,为我国之殖民地,最为适合”。庚子之变后,东北边患日益加剧,清政府发起新政运动,深化在东北地区的移民实边政策,使以往东北边疆人烟稀少、空虚荒凉的状况有了很大的改观。

——摘编自高强《清末东北移民实边政策述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西汉推行边疆移民政策的措施及其意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括推动清末东北移民实边的原因。(4分)

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对中国历史上关于边疆移民问题的认识。(4分)

23. (12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 明清史研究明、清两个王朝统治时期的中国历史。把明、清两个王朝作为一个时代来研究,主要着眼点在于社会演变,不在王朝兴衰,因而明清史作为一个研究领域根本上说,是关于一个特定时代中国人民、社会、国家各方面经验的综合史,不是王朝断代史。李洵先生主张把明清时代看作中国历史上一个“独立”的时代。他指出:“这是中国古代社会与近代社会的结合部,在这个时代发生了中国古代文明与近代文明接轨的尝试,中国与世界接轨的尝试,东西文明文化统合的尝试,以及新旧社会相递变的尝试。这个时代的历史不应该仅仅被理解为明清两个朝代的历史,也不是习惯上常说的那种‘断代史’,而是一个特殊的作为一个整体时代的历史。”

——摘编自赵轶峰《明清史的大时代特征与明清史研究基本问题》

材料反映了学者对明清历史研究的诸多视角。请选取材料中任意一个研究视角拟定观点,对明清时期的历史发展进行阐述。(要求:观点明确,阐述充分,史论结合,表述清晰)

(参考答案见下期)