互鉴、互通与互融:21世纪以来东亚电影的区域互动与跨国实践

2024-11-02王文斌鲜于文灿

【摘 要】 近年来,学界开启了关于亚洲电影的学术争鸣,但对作为整体的东亚电影的系统性讨论尚有待深入。21世纪以来,东亚电影的跨国实践呈现出“互鉴”“互通”“互融”的内部特征,在持续碰撞交互的过程中迫切需要学界对东亚电影进行系统性的重新审思。通过运用跨文化研究方法观照东亚电影的区域互动,依托于作为类型载体的东亚喜剧片、东亚战争片和东亚文艺片,可梳理出以“多重翻拍”“跨国合拍”和“诗性互文”为核心表征的三重互动面向,从而对21世纪东亚电影的发展历程完成阶段性反思,为研究东亚电影的跨国实践与中国电影的海外传播提供一条参考路径。

【关键词】 东亚电影; 区域互动合作; “跨国翻拍”; “跨国合拍”; “诗性互文”

近年来,亚洲电影无论是在票房还是作品质量上都呈现出上升态势,关于亚洲电影的学术研究也已在国内外学界掀起过多次讨论热潮,其中针对中、日、韩三国的国别电影研究渐成体系,中日韩电影与东亚电影的区别在于其范畴设定。“东亚电影”作为学术概念,已有学者对其进行过富有启示性的理论设想,如周星教授将中国东北电影置于中日韩的东北亚地域进行反观:“东北亚地域的影像构建与传播将比对焦点划定在中国东北地区与相邻的日本及韩国,在相近的社会特征与民族文化下形成地域影像的比照关系更为精准和凸显”[1];张燕教授通过梳理韩国电影中的中国元素进而提出中国电影海外传播的新路径:“中国电影可以以东亚模式为参照核心将文化同源的东亚市场作为国内延伸轴,进而考量西方模式,推进全球范围内的海外拓展”[2];秋淑婷教授在《中日韩电影:历史、社会、文化》一书里提到“东亚电影”的范畴意义:“自20世纪80年代起,‘中日韩电影’逐渐成为一个举世瞩目的‘标签’。偶然,它又会换上‘东亚电影’的外衣,而这个不成文的‘共同体’已成为探讨东亚历史、文化和社会现状的重要素材。”[3]尽管学界已出现有关东亚电影的学术讨论,但针对东亚电影的区域性合作与跨国影像实践尚有待深入考察,对其内部互动机制的研究也亟须进行系统性推进。

21世纪以来,东亚电影的“文本互动”机制主要涉及三个方面的内容,笔者将每个方面提炼出一种电影类型作为意义指代:首先是东亚国家间的电影翻拍,主要体现在区域内两国对第三国喜剧片的“多重翻拍”;其次为东亚三国战争片的“跨国合拍”,拟从投资方、取景地、电影主创身份、所体现的民族历史等方面剖析战争片作为合拍片主要形态的原因;最后回归“后疫情时期”,拟关注东亚影像如何通过一系列小众文艺片中的“诗性互文”实现区域间的突围和互融。

除此之外,21世纪以来的东亚三国在电影行业、影视产业等方面一直保持着较高频次的合作。行业交流方面,例如2023金马电影大师课邀请日本导演北野武、演员夫妻木聪、役所广司,韩国导演李沧东、《寄生虫》录音指导崔太永及灯光指导姜相佑等12位亚洲电影人为中国的年轻从业者分享创作经验[4];中国内地导演张艺谋荣获第36届东京国际电影节终身成就奖并举办大师课[5]等;电影产业方面,“三国一改20世纪八九十年代以来合拍为主的合作方式,合作手段更加多元。影视投资方面,由日本单向投资转变为中日韩共同投资;内容合作方面,由前期主创合作扩展到从策划至后期合成各方面;版权合作方面,增加了购买版权、IP改编等方式”[6]。本文聚焦东亚电影的内容呈现和文本表征,以东亚电影的区域互动与跨国实践为研究对象,分析作为整体的中日韩三国电影的内部流动关系与结构范式,阐明东亚电影在文本层面的跨国合作模式,进一步为中国电影如何在东亚区域进行有效的海外传播提供经验参考。

一、互鉴与改编:东亚喜剧片的“多重翻拍”

在以往对东亚电影翻拍的研究中,相关学者们倾向于聚焦“单一翻拍”和“一本两拍”①,前者是一个国家对另一国家已上映电影作品的本土化改编,后者指两个国家对同一个剧本进行拍摄和制作。在此方面已有过一些优质作品,例如翻拍自韩国电影《老手》(柳昇完,2015)的中国电影《“大”人物》(五百,2019),或翻拍自日本电影《百元之恋》(武正晴,2014)的中国电影《热辣滚烫》(贾玲,2024);“一本两拍”的《极限职业》(李炳宪,2019)与《龙虾刑警》(李昕芸,2018)等,尽管在艺术造诣与票房上都取得过较好成绩,但由于制作主体是东亚内两个国家间的互动,难以对东亚电影的整体研究进行样本上的扩充,因此未纳入本文研究中。此处笔者重点关注东亚三国间的“多重翻拍”,即其中两国对第三个国家影片的改编与重制。21世纪以来的“多重翻拍”也出现过一批现象级影视作品,如美食治愈类的《深夜食堂》[7]、悬疑推理类的《嫌疑人X的献身》等,以上文本虽然都在东亚三国内部完成过“多重翻拍”,但经过本土化再造的呈现效果不尽如人意,同类型的样本数量也相对不足,难以承担起对东亚电影“多重翻拍”范式归纳的研究任务。“将翻拍仅视作原作的伴生与附属,是一种惯性化、普遍化却存在极大谬误的认知褊狭。翻拍实为对原叙事文本的一次再创造、再提升的契机,这种创造与提升首先建立在对原作情感内核的深刻领会之上,进而依赖翻改创作者对于在地文化以及当下境况的把握与思考”[8]。笔者认为,21世纪后的东亚喜剧片在“多重翻拍”上实现了可喜突破:样本数量可观,总体质量上乘,本土特点突出,其中的代表作品为日本电影《盗钥匙的方法》(内田贤治,2012)、韩国电影《阳光姐妹淘》(姜炯哲,2012)、韩国电影《奇怪的她》(黄东赫,2014),三部原作都经过其他两国的“多重翻拍”后在各自国家和地区上映。这一属于东亚电影内部独特的区域互动合作范式主要采用三种方法:本土类型的嵌套、人物关系的重置和表现主题的细分。

(一)本土类型嵌套

《盗钥匙的方法》于2012年在日本上映,影片利用“一块肥皂引发的人生互换”讲述了即将自尽的菜鸟演员与顶级杀手之间身份颠倒的喜剧故事,以乌龙发生后的各自生活为叙事主线,副线为顶级杀手变为底层人物后与杂志社女编辑的爱情故事,影片的剪辑风格和摄影影调相对较为克制,并未过度渲染乌龙之后顶级杀手成为普通小群众演员的生活。考虑到原版拥有良好的大众评价,韩国的翻拍版本《幸运钥匙》(李桂碧,2016)在重新改编上则通过设计动作场面以及增添其他叙事元素来提升画面张力。横向上对比,韩国版加入了两种叙事类型:一是黑帮动作片,影片给杀手崔亨旭沦为群演部分的戏份进行扩容,由于在失忆前是顶级杀手,且刀技过人,因此当崔亨旭去剧组拍黑帮动作片时便得心应手。“降维打击”式的演员逆袭段落给予改编版本充分的视觉刺激。更为重要的是,韩国黑帮动作片在此之前佳作频出,如《朋友》(郭景泽,2001)、《卑劣的街头》(庾河,2006)、《新世界》(朴勋政,2013)等作品在东亚各国广受好评,再在《幸运钥匙》中对韩国类型片代表之一的黑帮动作片进行形式上的呼应,通过强化与原版的相异点来丰富翻拍版的商业卖点;二是唯美爱情片,《幸运钥匙》中的情感戏份相比于日本原版得到一定程度上的加强,凶手崔亨旭与救护人员江丽娜一家人的户外度假,废柴演员尹在成与被救对象宋恩珠在楼道里看电影,对爱情桥段的本土化植入顺应了韩国影视剧里惯用的极致美学。通过嵌套韩国电影中的两种重要类型,《幸运钥匙》完成了对《盗钥匙的方法》的韩国化改编,由黑色幽默电影转变为集黑帮、爱情、喜剧、动作为一体的多类型融合电影。

中国版《盗钥匙的方法》是由青年影人饶晓志执导的《人潮汹涌》(2021),影片的改编难度体现在韩国完成翻拍基础上进行二次翻拍,既要对日韩的前作有所继承,同时更要有所区别。《人潮汹涌》建立起类似于韩国版的两对恋人关系线,杀手周全与新媒体主管李想,普通演员陈小萌与曾九蓉。影片在爱情线的基础之上首先致敬了百年中国电影的经典类型——武侠功夫片,并从视觉设计上呼应了当下中国电影的热门类型——科幻片。在杀手周全(刘德华饰)变成群众演员时,在剧组里跑龙套的第一场戏即为武侠打斗,其造型对应刘德华本人的第一部武侠作品《神雕侠侣》(韦家辉/梁志明等,1983)。与此同时,武侠电影曾作为华语电影的代表片种活跃于全球舞台,“当中国电影迎来百年华诞,检视历史,并以全球化的视野审视中国类型电影的发育进程时,武侠电影应该是当今华语电影中最具有全球市场价值的类型电影”[9],因此,由中国香港演员刘德华饰演的群演可串联起对20世纪末期香港电影黄金年代的想象再现。其次是杀手周全身着动作捕捉服装参演的《流浪星球》,呼应了国内高票房系列科幻电影《流浪地球》(郭帆,2019),导演郭帆饰演自己。同时,刘德华在“戏中戏”里身穿宇航服,来到李想儿子的演讲比赛上,可以看作是《人潮汹涌》上映两年后的《流浪地球2》(郭帆,2023)人物的身份预告。《盗钥匙的方法》中国版与韩国版的翻拍都嵌套了本土的代表性片种,使得该片在中国的票房得到一定保障。

“多重翻拍”的类型嵌套还存在一种形态:多种艺术门类的杂糅。改编自韩国原版《阳光姐妹淘》的日本版SUNNY(大根仁,2018),在影片的片头片尾设计了两场类似“歌舞青春”(High School Musical)式的舞蹈段落,第一场是女主人公高中时期作为转校生首次来学校报到,一群身穿具有日本20世纪90年代标志性的流行文化代表之一泡泡袜的女高中生,在校门口随着音乐齐舞;第二场是片尾处,每位角色与自己高中时的扮演者同台跳舞,在跨时空中建立影像互文。以音乐舞蹈融入电影艺术的表现中,通过不同艺术种类间的贯穿实现对喜剧片的歌舞片再造。东亚喜剧片在进行“多重翻拍”时始终围绕着具有票房号召力和受众口碑的“本土性”改编模式,所产出的作品在市场上获得多为积极的反馈。

(二)人物关系重置

东亚喜剧片在做“多重翻拍”时采用第二种方法重新搭建人物关系。以电影《奇怪的她》为例,该片的韩国原版于2014年上映,女主人公吴末顺在家中与儿媳矛盾不断,与孙女代沟加深,有一位一直向自己示好的老相识,而她引以为傲的大学教授儿子未能在家庭冲突中产生明显的作用,唯有做乐队且不服教条规训的孙子能够与自己和谐相处。在儿媳因心脏病住院后,一家人打算把吴末顺送进养老院,片中女主人公的家庭生活“一地鸡毛”,养老问题的凸显,给影片附加了更为沉重的枷锁。在原版中,女主人公儿子的职业为大学教授,尚未出现职场危机,职业走向偏上行。而在日本版的改编中,女主人公的下一代被更换为女性,并且是一位因超龄而即将离开工作岗位的杂志编辑,建构了全新的人物关系。原版有孙子和孙女二人,日本版里女主人公只有一个孙子,没有孙女。此设计随之带来的改变是原先的家庭矛盾由婆媳冲突变为女主人公与自己女儿的矛盾。两人的分歧主要聚焦于如何做一位合格的母亲。日本版删掉了孙女这一角色,让原作里的五人家庭(女主人公、女主人公儿子、儿媳、孙子、孙女)变形成三口之家(女主人公、女主人公女儿、外孙),力求在故事的展开中让观看者逐渐消除对翻拍版的偏见,淡化原作的初印象,建构起“另一部”而不是“日本版”的创作意识。

一般来说,东亚喜剧片之间的翻拍,在剧本的二次创作中需要先提炼原作主旨,再做一定程度上的减法。《阳光姐妹淘》的日本版和中国版在人物关系的设定上对比明显,以原版中的文学少女徐金玉为例,年少时的金玉在韩国原版里是热爱文学的暴脾气女生,中年时性格反而变得内向,深陷传统封建的漩涡,尽管被婆婆当作照顾起居的佣人,但心中仍存有做教师的理想。中国版《阳光姐妹淘》并未修改原版的人物关系,只将金玉的家庭矛盾由婆媳转移至夫妻,老公是不照看小孩并沉迷于电脑游戏的废柴,看似在人物关系上有所改编,但在立意上缺乏深度,以至于可被理解为夫妻在生活中的日常拌嘴,无法看出金玉是处于长时间压抑下的有志青年。同时,在原版中金玉的人物形象上存在一处精妙的细节设计,当女主人公任娜美和同学玫瑰二十年后再次见到金玉时,开门的金玉披头散发,镜头转至屋内,端着茶水的金玉扎起了头发,此处并非由于场记的工作失误,而是金玉为在老同学面前不失体面的自觉行为,这一点在中国版里并未体现出来。反观日本版,创作者直接删掉原作中徐金玉这一人物,以金玉为代表的这种现象在日本社会长期可见,由于日本版的重点是展现成长于20世纪90年代的“辣妹”一代,在中年时期的自我妥协,金玉的戏份无法起到贴合叙事重心的作用,由此影片便将更多的影像时间分给了其他角色。

(三)表现主题细分

在东亚喜剧片中之所以出现多部“多重翻拍”的作品,主要在于原作拥有能够产生东亚内部共鸣的表现主题,翻拍版方可在宏大主题下,面向本土进行细分的改编。例如《奇怪的她》,原作所提供的宏大主题——老人群体如何与时代相处。日本版和中国版都在这一主题完成了细分且都是较为成功的改编。首先是日本版将视角缩小到“单亲、女性、中老年”,把“年龄”“职场”“家庭”进行联动,影片里通过三处改编直接体现出来,一是通过修改人物关系,将母子变为母女,直接指向日本当下的社会问题“在日本,人口老龄化和离婚率上升,大多数观众都是中年女性,处于单亲妈妈众多的社会境地”[10];二是在展现女主人公女儿离职时的一段旁白,“特别在这个国家,女性的成败遵循年轻至上主义,年届四十,美魔女、熟女,这些词不过就是说着好听,最终的胜利还是属于年轻女人的”,镜头跟随年轻的职场女性走向女主人公的女儿,后者正在收拾自己的办公桌,准备离开职位。在女性之间的职场竞争里,年龄成为具有竞争力的筹码;三是将原版中女主人公在地铁帮助女性哄孩子的情节,变为女主人公在商场里安慰二胎家庭中刚与母亲闹矛盾的小孩,韩国原版和中国版里被帮助的女性都与女主人公产生冲突,但日本版里被帮助的女性心理防线突然崩溃而跪地大哭。日本版里出现的三位单亲母亲:女主人公、女主人公女儿、商场带着两个小孩的中年女人,都共同指向了在原版主题下的细分主旨,即“单亲中老年女性的家庭困境与职场危机”。

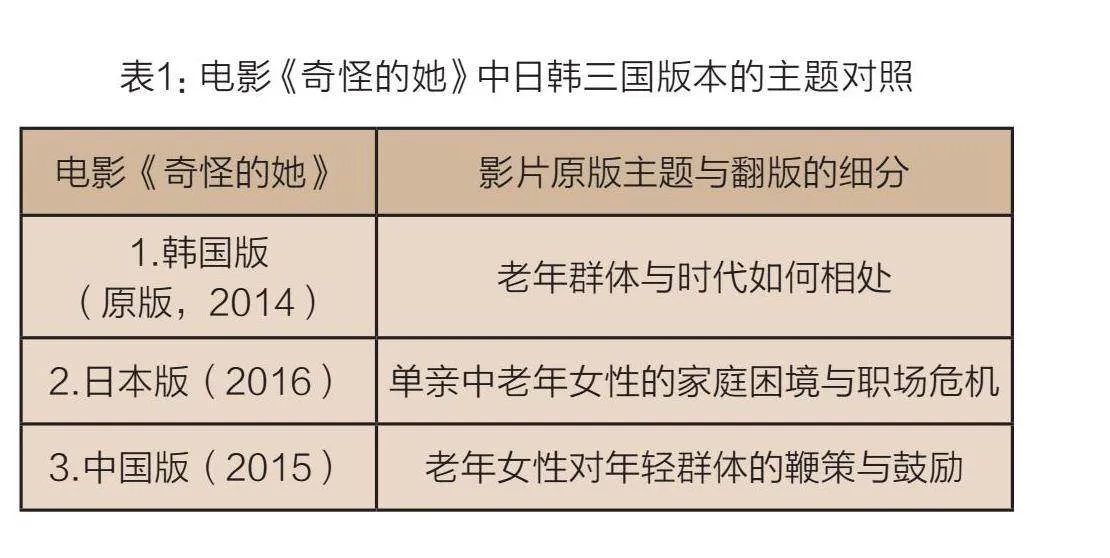

中国版本整体的叙事重心却向女主人公孟丽君与孙子项前进这一组人物关系上倾斜,这其中有出于商业性的考量,由于项前进的扮演者鹿晗拥有较为庞大且稳定的女性市场,加之明星效应,如此设计可在票房上获得一定的保证。进而,项前进及其乐队的表演段落得到扩充,项前进在故事走向里不断得到成长,与孟丽君年轻时的梦想形成互文。在医院抢救室的献血段落(与日韩版相同),孟丽君于片中第二次挽救项前进,推动影片走向更加积极上扬的精神层级,最终抵达有别于日韩两版的“老年女性对年轻群体的鼓励”这一细分主题。(如表1所示)

通过表1可以看出,东亚喜剧片的翻拍遵循着“从大到小”的主题拆分方式,通过结合本国的社会问题、文化特质等因素,围绕细分主题再对经典原作做出改编。至此,通过嵌套本土特色电影类型,重建人物关系,细分表现主题,东亚喜剧片基于翻拍所形成的“去在地化”(De-localization)及“再在地化”(Re-localization)[11]形态已基本成型。

二、互通与共生:东亚战争片的“跨国合拍”

21世纪初,中日韩相继涌现出多部大制作、高质量的战争电影,如韩国的《太极旗飘扬》(姜帝圭,2004)、《高地战》(朴尚渊,2011)、《鸣梁海战》(金汉珉,2014),日本的《最后的武士》(爱德华·兹威克,2003)、《男人们的大和》(佐藤纯弥,2005),中国的《集结号》(冯小刚,2007)、《南京!南京》(陆川,2009)等。在这其中,一部分“跨国合拍”的战争片形成了专属于东亚电影独特的风景线。根据韩国仁荷大学赵熙文(조희문)教授关于“跨国合拍”的概念解析:“跨国合拍是指两个或两个以上国家共同参与内容制作,并在融资、拍摄、后期制作、发行、运营等多个领域与多个合作伙伴共同制作部分内容的影片。”[12]以此论述为依据,此处笔者所关照的东亚战争片主要是指影片将中日韩作为取景地或故事发生地,且演员有来自中日韩三国或者制片方来自东亚多国的作品,因此前面的一些个案未被纳入东亚战争片的范畴。以电影《墨攻》(张之亮,2006)、《赤壁》上下部(吴宇森,2008,2009)、《登陆之日》(姜帝圭,2011)为代表的三部战争电影展现了东亚跨国合拍的多个阶段,反映了东亚各国人民“互通”的民族主义理念,同时也通过影像内容对东亚文化中的“共生”思想进行了本土化想象:“所谓‘共生’是指异质文化、异质思想的共存、共融,并创建出有价值的新文化、新思想。”[13]

古代战争题材电影《墨攻》开启了东亚三国“跨国合拍”战争片的序幕,影片改编自日本同名漫画,由中国香港导演张之亮执导,中日共同编剧,中国内地、港台与韩国演员共同出演,将中国战国时期的梁国护国之战搬上银幕。从影片的最终呈现来看,叙事手法成熟,将战争片里的类型元素拿捏得当,在主题上具备一定的反思性,如墨者革离为了保住梁城不被赵国吞并,百姓质疑为何要让他们去送死时,墨者革离回答道:“战争中有谁不是无辜的,打败敌人,自由才有价值。”揭示出战争的残酷真相,同时也是东亚反殖民反侵略的民族主义精神的影像再现,符合影片旨在反映保家卫国、反抗侵略以及和谐共生的核心观念。但影片在角色配音上有一定瑕疵,例如外籍演员的对白设计。韩国演员所扮演的角色都为中国古代人物,如安圣基扮演的赵国将军巷淹中,崔始源饰演的梁国太子梁适,配音后导致口型无法匹配,人物情感与台词内容割裂。同时由于故事背景设定在中国的战国时期,这一时间点的战争故事与日韩并无直接联系,因此,启用外国演员会让中国观众对真实历史形成一定的理解干扰。

这一问题也稍微延续到电影《赤壁》中,该片由中日两国投资拍摄,中日演员参演,于中日韩泰等国发行。日籍演员中村狮童饰演的甘兴将军,金城武饰演的诸葛亮,都使得改编于三国故事的战争电影略显失真,致使该片的中国大陆票房未达预期。尽管存在选角和配音上的“水土不服”,但该片在日韩等国上映后都刷新了中国电影在该国的最高票房纪录。这部东亚战争片之所以能够在亚洲其他国家产生强烈的反响,主要在于“它创作了一部以‘赤壁之战’这个中国人和亚洲人都熟悉的故事为中心的电影”[14],片中的创作风格深受日本史诗电影的影响。正如张建德教授在《亚洲电影经验:风格、空间、理论》(The Asian Cinema Experience:Styles,Spaces,Theory)一书中所言:“电影《赤壁》等历史片受到以黑泽明为代表的日本电影中‘纪念性风格’(Monumental Style)的影响,‘纪念性风格’涉及对布景、服装、道具等精心的历史呈现,这种风格更致力于捕捉一个民族及其历史所固有的精神本质。尽管其他亚洲电影的美学可能并不严格符合日本电影的风格表达,但‘纪念性风格’的最终目标——阐明民族身份——是亚洲电影的通用模型。”[15]《赤壁》试图通过讲述三国经典故事和套用民族主体性的核心理念,来引起东亚文化共同体的“互通”情感共鸣,然而古代战争片受历史真实的直接影响,在内容制作上还需考虑到东亚内部的文化差异性,更多的互通和共生应该体现在影片制作的其他层面上。

韩国淑明女子大学赵真熙(조진희)教授认为:“今天,‘合拍片是产业战略的一部分’的观念正在蔓延,合作不再局限于简单的外国演员出演或部分投资,而是共同策划、共同投资、共享制作流程并核算损益,多层次组合格局正在形成,针对某个地区进行专门设定内容,例如中韩、韩日、泛亚洲合拍片。”[16]于2011年上映的二战题材战争电影《登陆之日》,由韩美共同制片,韩国、中国、日本、俄罗斯、德国等多国演员参演,相较前两部古代战争电影的共有问题,《登陆之日》中的所有演员都使用本国母语进行表演,在多语言的交叉中未出现明显的违和感。该片以朝鲜半岛作为叙事起点,一直延伸至法国的诺曼底地区,讲述了二战时期两位东亚马拉松运动员被迫在亚欧多个战场中“游荡”求生,在几十年的流亡中,朝鲜人金俊植不断营救自己年少时的跑步伙伴——日本人长谷川辰雄,最终金俊植临死前取下身份牌交给长谷川辰雄,给予后者以生存的可能。影片故事体量庞大且投入成本高,出品公司CJ娱乐(CJ Entertainment)作为韩国目前国际化程度最高的电影公司,曾与美国派拉蒙等影业展开深度合作,因此,该片主要的发行地区面向韩国、美国、日本以及欧洲地区,“2000年开始,东亚电影产业出现了两股潮流,其一有着更大弹性,并采用好莱坞的拍摄模式。第二种是新在地主义,好莱坞制作公司在亚洲的布局,跨国公司的形式,它是国际性的、去中心化的和针对亚洲的”[17]。可以说,《登陆之日》是东亚战争片中“新在地主义”的代表作品之一,亚洲跨国性娱乐公司与好莱坞电影巨头联合制片,使得波澜壮阔的东亚故事能够进入全球文化语境当中。

近年来,在中国科幻电影《流浪地球》里曾出现过一种新的“跨国合作”范式,即在内容上以构建人类命运共同体为宗旨,例如,在关于推动苏拉威西转向发动机的撞针情节,由中国发起,日韩协作,共同唤醒其他国家的人类良知,再通过全世界通力合作带领地球脱离致命的木星引力。但由于此类影片样本目前有限,且东亚元素的比重较轻,随着之后更多东亚科幻作品的出现,此模式有待进一步观察与总结。

总体来看,东亚战争电影的跨区域、跨国合作形式不断得到完善,虽在古代战争作为题材的内容制作上有所争议,但以第二次世界大战为背景的影像表达,基本符合东亚各国人民的“共通”“互通”的反殖民主义理念和民族主义情感,也传达出对于帝国主义与战争创伤的反思。东亚战争电影是东亚电影在占领国际票房,进入全球电影经济循环最为重要的类型之一,也是传达东亚文化的最具代表性承载者,这一类型的开拓和发展还需东亚内部出现愈加多元的“跨国合拍”新模式。

三、互融与突围:东亚文艺片的“诗性互文”

“翻拍片、商业大片在跨国东亚电影研究中获得了相当多的传播度,然而跨国流通在艺术影院的电影拍摄往往被忽略了。”[18]东亚文艺片由于受众面狭窄、叙事节奏缓慢、审美门槛高等原因,一直以来未能受到业界和大众的太多关注。而当新冠疫情来临时,高成本的东亚翻拍、跨国合拍的商业片无法继续进行,低成本、小体量文艺片反而能够在这种危机中开辟出自己的突围之路,集中表现在东亚电影内部在文本层面出现的“互文”与“互融”现象,涌现出《又见奈良》(鹏飞,2020)、《驾驶我的车》(滨口龙介,2021)、《漫长的告白》(张律,2022)等一批“后疫情”时期上映的跨国、跨区域文艺电影,它们通过消解语言功能,以“诗性互文”方式实现了在东亚间的想象“旅行”。

文艺片《又见奈良》由中国导演贾樟柯、日本导演河濑直美共同监制,中日联合制片和出品,影片以无血缘的亲情连接起中日的跨国互文。中国老人陈慧明远赴日本寻找曾被自己收养过的战后“遗孤”陈丽华,因语言不通无法与日本人正常交流,尽管有另一位“遗孤”的后代小泽会辅助翻译,然而陌生国度的差异化语境仍给陈慧明带来重重阻碍。例如在肉店里无法念出商品名称,她便用动物的叫声与老板沟通;在与退休警察一雄坐在长椅上,用手语交流了解彼此的过去。但也正是由于语言的“退位”,使得影片中的手势、行走、鞠躬等动作被赋予了脱胎于叙事层面的诗意。语言在中日文化之间造成的障碍,其背后是尚未厘清的个体身份。

《又见奈良》看似以关注日本的战后“遗孤”为主题,但深入到剧作上,片中待寻找的“遗孤”陈丽华并未出现,却展现了三个与之相关人物的奈良之旅。而这三个人物的身份本身已具备多重矛盾性,首先是体现在女主人公陈慧明对异国文化的本土想象,陈慧明由于不忍心杀生而将小泽买给自己的海螃蟹放生到淡水湖里;当小泽在谈论自己与日本男友分手的原因后,陈慧明感叹小泽应与中国男生恋爱。陈慧明的奈良之旅始终在对日本进行“闯入者”式的主观臆想,外界环境所给予的不适感在一定程度上反向塑造出陈慧明的人KvZx2F9PRY73ZwzzBmEOgQ==物弧光:在语言不通的前提下拖着年迈的身躯前往陌生国度寻找离开了30年的养女。小泽这一人物的矛盾性更多表现在无法明确自己的身份归属,她是日本二代“遗孤”,在中国出生长大,之后随父母回到日本生活,看似与日本人无异,其本质是对自身身份的持续性纠正,小泽一直在试图证明自己是日本人的原始身份。开场段落里,退休警察一雄在小泽工作的酒馆里用餐,由于一雄曾经的职业习惯,对陌生人的观察十分仔细,在交谈了几句后一雄便询问小泽是哪里人,前者认为口音有些特别,而小泽立即回答是日本人,眼神中闪现出尴尬和胆怯。当小泽在面馆再次与一雄见面时,陈慧明询问一雄的身份,小泽撒谎说是自己的老师,从对话的初始便避免了因被男人搭讪而遭到陈慧明的误解。小泽对日本身份的力证还体现在与奈良的第一代“遗孤”山田先生初次对话时,小泽在去之前已知晓山田是“遗孤”,即在中国出生的日本人,但小泽仍用日语与他交流,山田先生便主张使用中文交流,影片在此处直接呈现出在日本生活的一代、二代“遗孤”尽管都是日本人,但仍然将中文作为母语,日语仍然无法习惯性地使用等现状,本质是一种被多重身份捆绑下的挣扎。退休警察一雄的矛盾点在于谎言编织下的孤独晚年。他独自一人生活,每天都会查看信箱但仍未收到来自定居在东京的女儿的来信,他将思念女儿的情感寄托在小泽身上,让其在电话中念陈丽华养女的信件,通过欺骗的方式试图麻痹自己。影片的最后一个场景,三个主人公于深夜行走在奈良无人的街道上,对白和话语消失殆尽,横移长镜头进行客观化的跟随,配合着邓丽君《再见我的爱人》轻柔细腻的旋律,促使孤独内向的日本老人、身份尴尬的混血女子和找寻“遗孤”的中国老人这三个本有残缺的个体,在奈良的山野中获得了一丝情感慰藉,并在诗化的时间里组合成东亚跨国的“互融”景观。

在电影《驾驶我的车》里也有过类似的显现,该片以“戏中戏”结构将中日韩三国语言融合进同一意义体——戏剧《万尼亚舅舅》。话剧团在户外的草坪上排练时,中国台湾演员珍妮丝·张与韩国聋哑演员李允儿的对戏以“语言无效”的方式进行,两人无法理解对方的语言(中文与手语),但《万尼亚舅舅》的内容走向通过情感的直观流动显现出来,两人得以无障碍地完成排练。吊诡的是,李允儿的手语只有在话剧语境里才能实现融通,其他成员包括导演家福都可理解,但当李允儿身处现实空间时,手语变成了沟通的工具,需要第三者的转译才可进行交流。例如导演家福去韩国戏剧导演尹秀家做客,尹秀的妻子李允儿用手语向家福介绍晚宴的菜品,家福并未理解,而是依靠尹秀在一旁的翻译。影片在不同的空间下搭建起话剧的诗意情境与现实的理性空间的互文,话剧的演绎本是依靠台词进行的舞台表演,影片中导演家福设置的一出东亚话剧,借助经典话剧对电影情节形成意义上的“诗性互文”,角色们在排练话剧的过程中投射出丈夫家福悠介对妻子家福音的追思,丧母的司机渡利与丧女的家福的互助,韩国戏剧导演尹秀与哑巴妻子李允儿的交流,三对情感的互文分别散落在“滞后”“错位”和“无声”三种与语言无关的交流方式里,从而淡化语言在东亚文艺片中的固定作用。

对于跨国文艺片中语言的诗意化处理是导演张律在创作时的常用手法,张律以往的作品大多以韩语作为影片主要语系,日语和中文(主要是中国朝鲜族所说的中文)辅之。与张律的前期作品以及上面两部文艺片不同的是,《漫长的告白》并非取消语言存在的可能性,而是将语言回归原位,并开启了中文语境的跨国想象。影片集结了中日韩三国语言,同时还涉及带有伦敦口音的英语表达,中山大树说着日语,立春用中文回答;柳川说着中文,日本女老板用日语作答。看似未遵从现实逻辑的背后是已被诗意化语境解构了的语言的一次无用“登台”,遭遇中年危机的立春甚至直接戏谑了语言的跨国性交流,其中较具代表性的一幕发生在立春和立冬在日本柳川的出租车里的对话,立春惊讶于立冬会说日语,建议之后两人再去往说朝鲜语的平壤,立春一人便构建了中日韩三国语言的“诗性互文”。在经历新冠病毒感染的后疫情时代,当跨区域合拍和翻拍无法进行时,《漫长的告白》将语言还原至原本的位置,透过诗意化的日本地理空间投射出中国个体在东亚语境下的情感交涉和生命体验,这在同时期的其他文艺片中较为少见。

“后疫情”时期东亚文艺片在语言的逐渐“退位”下实现了跨国的影像旅行,又加之制作成本较低,主人公的叙事任务多以“寻找”作为主线,如《又见奈良》的“寻养女”,《驾驶我的车》“寻亡妻”,《漫长的告白》的“寻恋人”等,人物在东亚区域内的流动既符合叙事主任务,又为创作者在新冠疫情造成的合拍危机背景下的东亚影像合作中实现部分个案的互融与突围。

结语

21世纪以来,东亚电影的区域互动和跨国实践在喜剧片、战争片和文艺片的亚洲传播以及全球传播中得到持续性革新,有效促进了东亚文化内部的互鉴、互通与互融,这不仅使“东亚作为方法”成为一种可能的研究视域,更加彰显了东亚电影在推动建构“东亚共同体”方面的重要文化意义:“地缘相近而欠缺对彼此了解的东北亚民众,通过电影这一大众文化的非政治化领域得以交流,通过达成对亚洲文化身份的地缘标准基础的相关认识,强化了东北亚各国间的文化性纽带感与同质性,形成了文化共同体。”[19]本文以三种电影类型为横切面剖析了21世纪以来东亚电影区域互动和跨国实践的具体范式,论证了东亚电影在内容开发、商业运作等方面的合作空间和发展前景;通过揭示东亚电影在本世纪的发展模式,为中国电影的区域互动合作与跨国实践提供了新的思路:中国电影要进一步以“互鉴-互通-互融”为总体思路,利用好东亚内部各国的优势资源,从“跨国翻拍”到“跨国合拍”再到“诗性互文”模式,最终在跨国电影发展的浪潮下彰显出文化“本土性”的精神内核。“在全球化的大趋势下,中日韩电影不断受着外来的文化与思想的冲击,但基于各地独特的历史进程和文化发展,我们也可以感受到各地电影有别于他人的本土气息及民族情怀,这些‘本土性’正是中日韩电影不至于被全球化淹没,甚至越来越勇的原因。”[20]

参考文献:

[1]周星,张萌.东北亚地域比照视野下东北影像的构建与传播[ J ].传媒,2023(09):15.

[2]张燕.他者想像与自我建构——韩国电影中的中国元素运用及中国电影海外拓展[ J ].现代传播,2013(12):65.

[3][20]邱淑婷.中日韩电影:历史、社会、文化[M].香港:香港大学出版社,2010:6,8.

[4]台北金马影展.2023金馬電影大師課12位國際影人無私分享[EB/OL].(2023-11-24)[2024-08-02].https://goldenhorse.org.tw/news/detail/2028.

[5]东京国际映画季.Guests Embrace the Colors of Autumn as the 36th TIFF Launches with Vibrant Red Carpet and Opening Ceremony[EB/OL].(2023-10-24)[2024-08-02].https://2023.tiff-jp.net/news/en/?p=18446.

[6]支菲娜.刍探东北亚电影共同体建构之可能及对策建议[ J ].电影艺术,2016(01):79.

[7]王文斌.青春摆渡与镜像疗法——当下中国“治愈系”影视剧的文化征候[ J ].文艺研究,2019(03):115.

[8]王曦曦.复刻之窘与差异同步——以《阳光姐妹淘》翻拍为例[ J ].北京电影学院学报,2022(12):104.

[9]王海洲.百年中国电影中的邵氏“武侠新世纪”[ J ].电影艺术,2006(04):11.

[10]민신기.원소스 멀티 테리토리 영화의 시각요소 함의 비교 연구[ J ].조형미디어학,2019(01):127.

[11][17]戴乐为,叶月瑜.东亚电影惊奇:中港日韩[M].黄慧敏,译.台北:书林出版有限公司,2011:7,60.

[12]조희문.영상시장다변화와 국제 공동제작 활성화 방안 - 영화분야의 한일공동제작을 중심으로[ J ].한국문화산업학회 학술대회,2011(06):79.

[13]张立文.东亚文化研究[M].北京:东方出版社,2001:48.

[14]이강인.영화 <적벽대전>과 <집결호>를 통한 중국 전쟁영화에 대한 소고[ J ].國際言語文學,2009(20):174.

[15]Stephen Teo. The Asian Cinema Experience: Styles, Spaces, Theory[M].London and New York:Routledge,2013:53.

[16]조진희,전승.로맨스, 여행 그리고 음악 —한일 공동제작 씁화의 내러티브 구조에 관한 분석[ J ].지역과 커뮤니케이션,2013(01):249.

[18][英]威尔·希格比,林松辉.跨国电影的概念:电影研究中的批判性跨国主义[ J ].杨佳凝,刘宇清,译.中华文化与传播研究,2021(01):257.

[19]支菲娜.刍探东北亚电影共同体建构之可能及对策建议[ J ].电影艺术,2016(01):79.