医疗气功中的精神养生

2024-10-31孙嘉欣

医疗气功是一种结合了中医理论、气功实践和医疗技术的综合疗法。精神养生是医疗气功重要组成部分,通过调整人的心理状态和精神活动来达到养生保健的目的。医疗气功中运用精神养生可以更好地调整人体的气机、气血运行,以及脏腑功能,更好地达到预防和治疗疾病的目的。当下医疗气功的发展缺乏对精神养生的重视,正如杨福程在《论气功的起源》中提到:“气功是一种特殊的精神修养和体育锻炼。”医疗气功中运用精神养生知识可以提高认知、调节情绪、促进身心平衡,调整人的心理状态和精神活动,达到更好更长期的预防和治疗效果。

一、历史文献对医疗气功中精神养生的论述

医疗气功在中国传统医学中的历史可追溯至先秦,被视为一种独特的非药物疗法,认为人体健康状态与“气”的平衡密切相关,通过特定的呼吸技巧、动作和意念指导,可以增强机体的自我调节能力,提高免疫力,促进身体和心理的健康,广泛应用于慢性病、疼痛管理和康复治疗等领域。

医疗气功大体经过四个发展阶段:发源于先秦时期、于两汉隋唐宋金元丰富发展、于明清时期广泛普及、新中国成立以来飞速发展。在几千年深厚的文化底蕴中,处处可见医疗气功中对精神养生的论述,下面选取代表性文献进行论述:

(一)老子《道德经》中的精神养生

“道教气功是中华气功的重要一支,它是道教徒在追求长生成仙和济世度人信仰目标过程中,通过无数实践积累起来的保持身心健康的方法。”道教奉老子为始祖或太上老君,以老子《道德经》为主要经典。老子《道德经》中虽然并没有提及导引的概念,但其中的精神养生思想一直深深地影响后代气功,包括医疗气功的发展。正如杨福程所说:“我国气功在老子(约公元前580年一公元前478年)时代就已经相当成熟,并且奠定了经典性的理论基础。”

老子把对天地宇宙的认识归于“道”,把人依照天地宇宙规律生存的品行称为“德”,“道”与“德”一直是道家思想与后世道教追求的生命境界,因此中华气功亦多依据于此而展开,医疗气功亦应参照借鉴。现存最早的老子五千言是战国楚墓简本,1993年出土于湖北郭店和1973年出土于湖南长沙马王堆的《帛书老子》。《帛书老子》成书时间为西汉汉文帝时期,该书分为两部分,第一部分为《德经》,第二部分为《道经》,并有北京大学藏汉简《老子》,抄于西汉中期,共77章,分为两篇,分别题为“老子上经”和“老子下经”。上经相当于《德》图1篇,下经相当于《道》篇。《韩非子·解老》也是从《德》篇开始解说,说明《道德经》中道德并不是现在的双声词,而是二个单音节词,分别代表着各自的含义,并不是言说道德伦理的书。

在书里,老子这样形容“道”,并指出人应该效法自然:

有物混成,先天地。寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。

吾不知其名,字之日“道”,强为之名日“大”。大日逝,逝曰远,远曰反。

故道大,天大,地大,王亦大。域中有四大,而王居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

这里的“道”,就是宇宙万物运行的规律,自然规律。“法”是效法的意思。人遵循地的规律特性,地效法于天,天以道作为运行的依据,而自然规律就是宇宙万物自身的运行规律。体现了老子对人、地、天等宇宙万物运行的认识,提出顺应自然规律,追求天地人合一的生存状态和境界。

在以“道”为最根本的基础上,老子崇尚自然无为,恬淡虚无,少私寡欲的精神追求,如第四章:

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

第十一章:

载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能如婴儿乎?涤除玄鉴,能无疵乎?爱民治国,能无为乎?天门开阖,能为雌乎?明白四达,能无知乎?

第十六章:

孰能浊以静之徐清?孰能安以久动之徐生?

第十七章:

至虚极,守静笃。万物并作,吾以观其复。夫物芸芸,各复归其根。归根日静,静日复命。复命曰常,知常日明。不知常,妄作凶。

第二十章:

绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者,以为文不足,故令有所属。见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧。

遵循宇宙自然规律,奉行自然无为,恬淡虚无,少私寡欲的思想理念是进行气功锻炼的精神追求。正如廖越所言:“《道德经》一书中蕴含着丰富的养生思想,‘致虚守静’、‘专气致柔’、‘营魄抱一’、‘少私寡欲’、‘道法自然’等主要养生思想在健身气功中均有体现。’

(二)庄子的精神养生思想

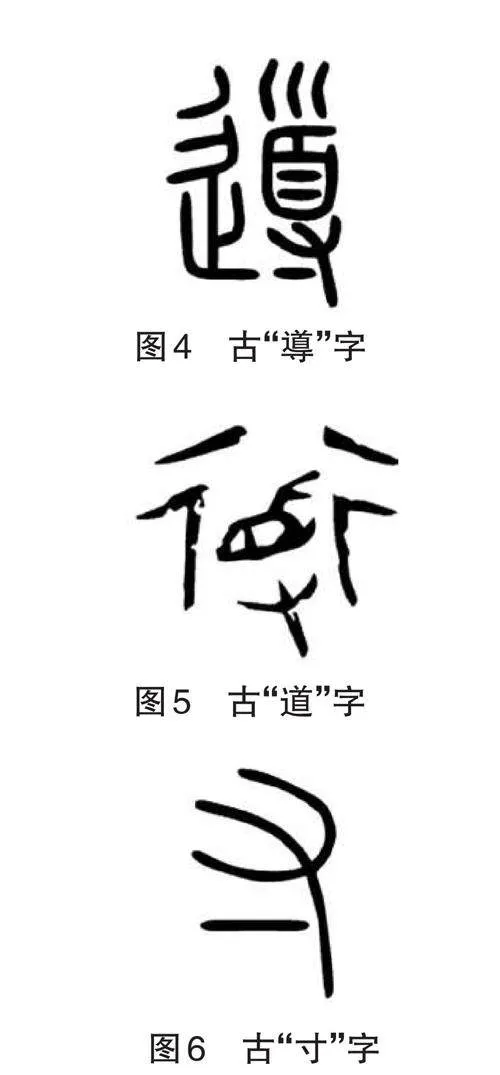

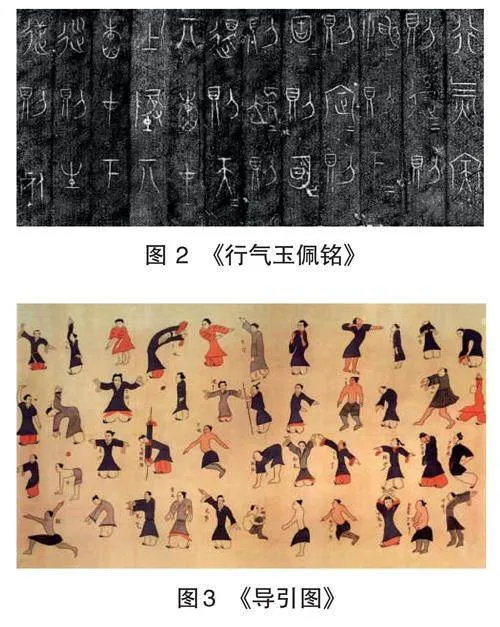

“养生”一词最早便出自庄子,并且在《庄子·天运》中提及导引:“吹啕呼吸,吐故纳新,熊经鸟伸,为寿而已矣。此导引之士,养形之人,彭祖寿考者之所好也。”导引即气功,此句不仅仅点明气功注重呼吸,还点明气功模仿动物姿势的特点,这与现藏于天津博物馆的战国时期出土文物《行气玉佩铭》的石刻文“行气,深则蓄,蓄则伸,伸则下,下则定,定则固,固则萌,萌则长,长则退,退则天。天几舂在上,地几舂在下。顺则生,逆则死。”和现藏于湖南博物院的西汉时期出土文物湖南长沙马王堆《导引图》相一致。正如《中国气功学》所说:“《庄子·刻意》所提出的‘吹啕呼吸,吐故纳新,熊经鸟申’的方法,一般被认为是医家华佗创编五禽戏的重要依据。”

而《庄子》中更注重精神养生,正如庄子提到“导引”中“导”的繁体字“導”,《说文解字注》:“导,引也。从寸道声。徒皓切文七”。“導”为形声字;从寸,道声。“寸”与“手”意思相近。本义:以手牵引,引导。“導”字由上下两部分组成,上面的“道”,本义道路,而笔者认为导引中“導”字上半部分的“道”为道家的核心概念,即代表宇宙规律的天道;“寸”为指事字,小篆字形,从又从一。“又”像手形,“一”指下手腕一寸之处。“寸”是汉字部首之一,从“寸”的字往往与“手”有关。本义:中医切脉,称距离手腕一寸长的部位为“寸口”,简称“寸”,“寸”字往往引申为“极小的”。笔者认为,“导引”中“導”的下半部分的“寸”可以理解与“手”有关,象征动作的含义;亦可以理解为小“道”,即导引符合天道,通过导引可以达到天人合一的生命境界;亦可以理解为通过导引“一寸一寸地”到达“道”境界。因此可知医疗气功更注重通过导引达到“道”的生命境界,这与老子的思想相一致,是一种精神层面的修养,正如《韩非子》所说:“圣人爱精神,而贵处静。”

如《庄子·在宥》注重虚静:

至道之精,窈窈冥冥;至道之极,昏昏默默。无视无听,抱神以静,形将自正。必静必清,无劳汝形,无摇汝精,乃可以长生。目无所见,耳无所闻,心无所知,汝神将守形,形乃长生。

《庄子·知北游》注重道与精神的修养:

孔子问于老聃曰:“今日晏闲,敢问至道。”

老聃曰:“汝齐戒,疏瀹而心,澡雪而精神,掊击而知!夫道,窗然难言哉!将为汝言其崖略。夫昭昭生于冥冥,有伦生于无形,精神生于道,形本生于精,而万物以形相生。

《庄子·刻意》注重平易恬淡,德全守神:

恬惔寂漠,虚无无为,此天地之本而道德之质也。故圣人休焉,休则平易矣,平易则恬惔矣。平易恬惔,则忧患不能入,邪气不能袭,故其德全而神不亏”、“纯素之道,唯神是守,守而勿失。与神为一。

纯粹而不杂,静一而不变,惔而无为,动而天行,此养神之道也。

《庄子·天道》讲述静与神的关系:

圣人之静也,非日静也善,故静也;万物无足以铙心者,故静也。水静则明烛须眉,平中准,大匠取法焉。水静犹明,而况精神!圣人之心静乎!天地之鉴也,万物之镜也。夫虚静恬淡寂漠无为者,天地之本,而道德之至,故帝王圣人休焉。休则虚,虚则实,实者备矣。虚则静,静则动,动则得矣。静则无为,无为也,则任事者责矣。无为则俞俞,俞俞者忧患不能处,年寿长矣。夫虚静恬淡寂漠无为者,万物之本也。”

《庄子·列御寇》讲安于神明:

古之人其备乎!配神明,醇天地,育万物,和天下,泽及百姓,明于本数,系于末度,六通四辟,小大精粗,其运无乎不在。

以本为精,以物为粗,以有积为不足,澹然独与神明居。

独与天地精神往来,而不敖倪于万物,不谴是非,以与世俗处。

可见庄子有关精神养生的论述亦是医疗气功的重要理论基础,正如李树伟所说:“通过凝聚心神、养育精神可以获得对道的认识,达到生命自由,已涉及到了我国静功养生的核心问题。”

(三)《黄帝内经》中的精神养生

成书于西汉时期的《黄帝内经》,沿袭了先秦时期的以老庄为代表的道家虚静无为的养生思想,其中导引作为一种治疗方法应用于疾病治疗中,如《素问·异法方宜论》:

中央者,其地平以湿,天地所以生万物也众。其民食杂而不劳,故其病多痿厥寒热。其治宜导引按跷,故导引按者跷,亦从中央出也。

又如《素问·血气形态》:

形乐志苦,病生于脉,治之以灸刺。形乐志乐,病生于肉,治之以针石。形苦志乐,病生于筋,治之以熨引。形苦志苦,病生于咽嗌,治之以百药。形数惊恐,经络不通,病生于不仁,治之以按摩醪药。是谓五形志也。

其中“熨引”即热熨和导引。

又如《素问·奇病论》:

帝日:病胁下满、气逆,二、三岁不已,是为何病?

岐伯曰:病名曰息积。此不妨于食,不可灸刺,积为导引服药,药不能独治也。

《黄帝内经》不仅论述医疗气功的治疗方法,并且提及真人通过导引的修行方法到达与天地同寿的境界,在《素问·上古天真论》中提到:

黄帝曰:余闻上古有真人者,提挈天地,把握阴阳。呼吸精气,独立守神,肌肉若一。故能寿敝天地,无有终时。此其道生。

呼吸精气便是导引的方法,因此可知导引是达到理想生命状态的途径之一,但更重要的是精神养生,正如岐伯所言:

虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来?是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦。气从以顺,各从其欲,皆得所愿。故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故自朴。是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心。愚智贤不肖,不惧于物,故合于道。所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危故也。

通过以上论述,可以发现医疗气功的基础需要形与神俱、精神内守、修心养德等精神层面的修养;医疗气功的目的也是希冀达到天人合一、身心和谐、心神宁静等精神境界,可见精神养生在医疗气功中的重要性。正如王松龄先生对气功内涵的概括:“以神为主导,以精气为基础,通过身心互相作用,自我锻炼的调整,强化自身生命机能,使之达于最佳状态,并具有强化自我控制能力,开发生命潜能作用的一种锻炼方法。”

二、精神养生的意义

“通过对医学气功历史发展的梳理,按照理论体系、功法特点和练习要求,可将医学气功分为吐纳、禅定、存想、周天和导引五大流派。”其中禅定派、存想派、周天派非常注重精神的修养;而吐纳派与导引派也不仅仅是呼吸与动作的练习,亦是以精神安宁为基础进行具体的体式练习。

张国玺先生在《中国传统的精神养生方法》中提到:“精神养生法,是指通过净化人的精神世界,自动清除贪欲,改变自己的不良性格,纠正错误的认知过程,调节情绪,使自己的心态平和、乐观、开朗、豁达,以达到健康长寿的目的。”

《中医养生学》指出:“精神养生是指在中医养生基本原则指导下,通过主动的修德怡神、积精全神、调志摄神等,保护和增强人的精神心理健康;通过节制、疏泄、移情、开导、暗示等措施及时排解不良情绪,恢复心理平衡,达到情志和调、心安神怡的养生方法。”

在现代社会,随着社会和经济的发展,中国目前已经摆脱了物质贫困,开始出现精神空虚与疾患,如:无意义感、焦虑、抑郁、失眠、烦恼、情绪失控等等,物质满足后,精神需求也会渐渐成为社会大多数人的需求,正如郭继承老师在《直面人生的困惑》中写道:“除了物质的条件之外,影响一个人幸福不幸福的重要因素在于心灵和智慧。”

在中医理论中,情志内伤被认为是导致疾病的重要原因之一,因此保持良好的情绪和心态对于预防和治疗疾病至关重要,通过帮助患者改变心态与心境,树立正确认知,帮助患者达到身心和谐,天人合一的生命境界,配合中医的理法方药,可以达到更好的治疗效果,形成长期稳定的疾病预防与预后效果。

医疗气功中运用精神养生还可以帮助患者改善人际关系,促进社会和谐:一个良好的精神状态有助于个人更好地处理人际关系,增强同理心和沟通能力,减少冲突,增进入与人之间的理解和合作。当个人都能够保持良好的精神状态时,社会整体的氛围也会变得更加和谐,减少社会矛盾和冲突,有利于构建一个更加稳定和繁荣的社会。

三、医疗气功中精神养生的运用与展望

首先应提高对医疗气功中精神养生的重视。在进行医疗气功前,强调静心的重要性;在进行医疗气功过程中,体悟心神安宁的状态;医疗气功结束后,总结精神状态并努力应用到日常生活中,做到遇事不急,情绪稳定,平易恬淡,宽以待人等良好的精神境界。

其次,重视中国传统文化的学习,形成系统的知识体系,可通过医生与患者的交流,患者之间定期举办读书交流会等方式展开。通过系统的学习,可以帮助患者提高精神境界;摒弃如自私、嗜欲、狭隘等不良品性;学会自我和谐,控制情绪,宽以待人,积极乐观等良好精神素养。病由心生,心乃大药,有时医生的一句话便可帮助患者打开心结,逆转心境。中国传统文化中的重要思想,如天人合一的整体观、阴阳五行学说、形神和谐理论、调和致中的和谐观等,都可以为医疗气功形成系统的精神养生方法提供借鉴。

(作者单位:燕山大学文法学院。)