王粲文学引《诗》浅论

2024-10-31文美心

【摘要】《诗经》是中国古代诗歌乃至文学发展的土壤,后世文人的创作很多植根于《诗经》,深受其艺术手法、审美思维的影响。本文立足于王粲引《诗》文献,结合汉末的社会背景,系统总结王粲文学作品引《诗经》的特点,探讨王粲文学引《诗》对“风雅精神”的延续。

【关键词】王粲;《诗经》;风雅精神;引诗

王粲的文学创作以建安十三年(归曹)为界限,分为前后两期。前期风格悲凉沉郁,后期归曹后风格走向慷慨豪迈。无论在哪个时期,王粲的文学创作都受到先秦两汉引《诗经》传统和《诗经》的影响,作品中都可见《诗经》的印迹,这背后离不开其深厚的《诗》学素养、经学素养。

一、王粲与经学

东汉中后期经学属于主流思想。王粲出身“世家豪族”,所谓“豪族”,不仅仅是指门阀世家,也包括“服鹰儒教”。王畅(王粲祖父)曾师事荀淑,因而王氏家学受到荀氏之学和《易学》的影响,有着深厚的儒学传统,世贯儒风。《后汉书》卷六十一《王龚传》记载王龚(王粲曾祖父)“敦乐艺文”,王畅亦能“齐七政,训五典”,《三国志》卷六《刘表传》注引谢承《后汉书》曰:“表受学于同郡王畅”,后刘表割据荆州,成为荆州牧,同时也是荆州经学带头人。王粲逃难至荆州,又受到荆州经学的熏陶。景蜀慧女士考察王粲的家学背景,认为王粲家族以正统经学教育为主,同时不废诸子及博物之学、天文阴阳律历之学①,王粲受过正统的经学培养,同时也兼修礼法,天文术算等。

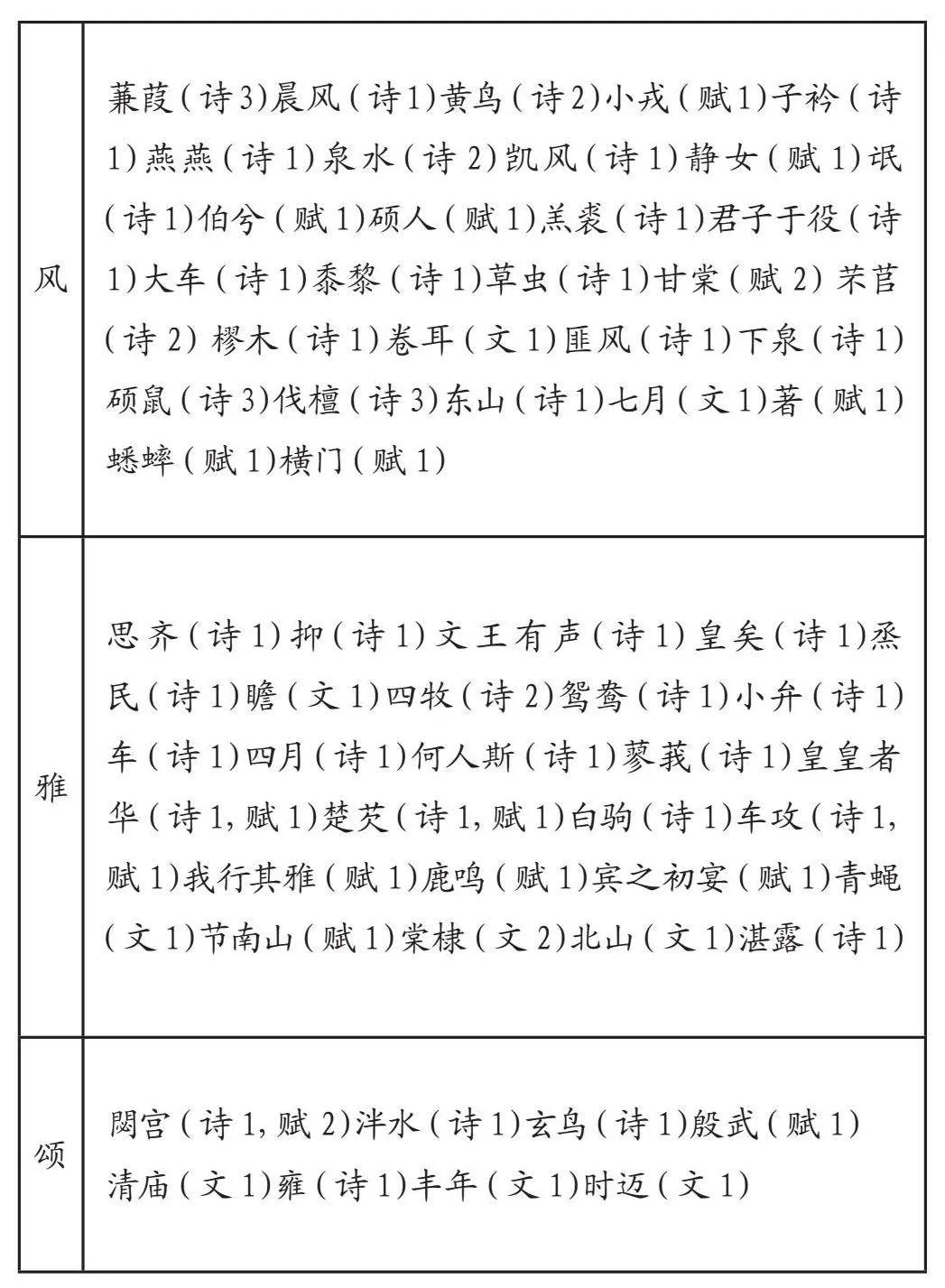

经学世家的传承为王粲提供了优越的经学环境,在其诗赋盛名下,其经学著述也不可小觑,《隋书·经籍志》所录“《尚书释问》四卷,魏侍中王粲撰”,这说明王粲有《尚书》学著作,其余的如《去伐论集》《儒吏论》等虽现已遗失,但王粲所创作诗、赋,抑或是散文,几乎每篇中都有经学的影子。现存作品中,诗存世29首,其中16首诗52次引用《诗经》41首诗;赋存世26篇,18次引用《诗经》17首;文存世24篇,10次引用《诗经》9首诗(共80次)。详见表格如下:

二、王粲文学对《诗经》的接受

经学,特别是《诗经》的影响贯穿了王粲整个文学创作过程,从词句主旨的灵活运用到物象的继承上都存在着《诗经》的痕迹。大致有引用《诗经》字词、化用/直接引用《诗经》句子、引用《诗经》篇题、借用《诗经》典故等四种方式。

(一)引用《诗经》字词

王粲的文学作品中有时候直用《诗经》语句的字面意思,有时候引用其演变意。23首文学作品32次采取了这一引用方式。这些字词在文中出现,简练但含蕴丰富,传递着作者丰富的情感。《赠士孙文始诗》作于和朋友士孙萌的分别时,诗中谈昔日友情,直接提取了“伯氏吹埙,仲氏吹篪”的意蕴,用“和通箎埙,比德车辅” ②来描写自己和士孙萌的感情,就像兄弟一样融洽。“素餐”来自《伐檀》:彼君子兮,不素餐兮!《从军诗其二》写于征吴大军出发之时,这时的王粲渴望建功立业,在诗中用“惧无一夫用,报我素餐诚”袒露心声,“素餐”二字在表达了自己对君主恩遇感激的同时,又说明自己定当竭尽全力报答知遇之恩,展现了自己的报国之志。引《诗》字词的表达是以《诗经》语辞作为一种诗学符号或隐喻,从字词的能指层面进而涉《诗》的整体情境、阐释意义乃至抒情传统的所指层面。

(二)引用《诗经》句子

王粲分两种方式引用《诗经》句子:直接引用和化用。直接引用就是将《诗经》中的句子一字不落地用在自己的作品中,化用则是对《诗经》原句作出一定改变(加字、改字、两句合并为一句等),再用于自己的作品中。

王粲文学作品中累计4处直接引用《诗经》原文。这4处直接采用《诗经》句子原意,等同于借用《诗经》中的语句传情达意,《诗经》对王粲文学创作最直接的影响也体现在这里。“靡日不思”表思念,出自《泉水》“有怀于卫,靡日不思”,《赠士孙文始诗》中王粲直接引用此句表达对朋友士孙萌的思念;《太庙颂》中的“於穆清庙”出自《清庙》中形容祖庙清穆高雅,颂歌宗庙,王粲在文中直接用原句歌颂太庙。

引用《诗经》诗句时,有时需要根据表达的需求对其原义进一步引申,就需要对诗句做出改动,改动后的诗句不仅更符合作者的创作主旨,而且能够进一步拓展作者的创作内涵,提升作品的文学意蕴。《刀铭并序》把《抑》中的“用戒不虞”改编为“无曰不虞,戒不在明”,句意也由要防止祸事的突然发生,扩大到不仅需要警惕祸事,也要戒备隐藏在暗处的敌人,同时为了符合诗歌句式特点,有时也会减字,《赠蔡子笃诗》在不影响句意的情况下减《君子于役》中“如之何勿思”的“之”字,变为“如何勿思”,改动后符合了整首诗四言诗的句式特点。这些改动结合了作者的情感体会以及创作需要,表现出极大的艺术张力,累计这样的改动有14处。引《诗》之句,是把《诗经》中的句子化作一种情感本体的客观旁证,使王粲文学作品的主观抒情不至流于空洞,达成一种“共识的情感”。

(三)引用《诗经》篇题

王粲在文学作品中喜欢直接引用《诗经》篇题,这种引用是比较特殊的一种方式。《赠孙文始诗》“晨风”引用《晨风》篇名;《七哀诗其一》“下泉”引用《下泉》篇名等,共计12处。引用《诗经》篇题是对《诗经》该首诗整体意义的使用,《黄鸟》是秦人悼念三良的挽诗,《咏史诗》中“黄鸟作悲诗,至今声不亏”,王粲称《黄鸟》为“悲诗”,随后肯定三良对君主的知恩图报,并借此表明自己的忠心。《柳赋》“嘉甘棠之不伐”,“甘棠”出自《甘棠》,此诗是颂赞召伯的,传说召伯有贤德之名,外出巡视时,曾经在甘棠树下休息,此后,百姓看到甘棠树就像看到召伯,甘棠树由此成为召公及贤德君主的化身。王粲在《柳赋》中赞美周人怀念召伯功德而不忍心伤害柳树的举动,同时以甘棠比柳,以召伯比曹丕,委婉表达对栽植柳树者曹丕的敬重之情。引《诗》篇题,是对所引《诗经》整首诗和诗人的自我之情相融合,强化了诗人的抒情底气,开拓了一种别致的抒情或叙事韵味。

(四)借用《诗经》典故/意象

《诗经》中的一些字词在后人不断的阐释后,形成了自己固定的含义,进而上升为意象,供文人墨客创作时使用,王粲于创作中常在《诗经》中寻找丰富的意象来表达自己的情感,做到了经学意义和诗文意境的高度契合。“桑梓”出自《小弁》“维桑与梓,必恭敬止”,因为古人喜欢在住宅附近种植桑树、梓树,后“桑”“梓”便成为故乡的代称。《从军诗其三》“白日半西山,桑梓有余晖”说出征的将士,看到夕阳照耀下的桑树,思乡之情油然而生,内心凄凄怆怆无尽哀伤。意象/典故在某种普遍意义上能与读者发动一种情感共鸣,这些意象或典故充分表现了作者的情感,文字有限而意蕴无限。

综合各种引用方式,从单个字词的引用到对《诗经》意象/典故的借用,《诗经》整体投射到了王粲文学中,创作时引《诗》已成为一种文人自觉。

(五)引《诗》偏好

根据表格整理情况,作品中引《风》最爱,共计40次引用30首诗歌,《雅》次之,共计30次引用25首诗歌,《颂》最少,共计10次引用8首诗歌。汉末民不聊生,王粲看到了混乱的国家,内心百感交集,《风》诗、《雅》诗更符合王粲的创作需求。

王粲的一生以“黄巾起义”起,都伴随着频繁战争,战乱使得民生凋敝、人民怨愤。这些社会现实影响了王粲引《诗》时对内容的选择。《从军行其二》中引用“东山”这一篇名。《东山》站在士兵角度上描述周朝人民战争的诗歌,征夫对家乡的思念和对战争的厌恶在反复嗟叹中一览无余,诗歌包含着极强的厌战情绪,此诗写于征吴大军从邺城出发之时,先言发兵的时间是在秋季,继而通过“泛舟盖长川,陈卒被隰垌”描写了兵力的强大,接着由“征夫怀亲戚,谁能无恋情”开始转笔写行军途中的思念,包括士兵对家乡和自己对邺城的思念。“哀彼《东山》人,喟然感鹳鸣”,其中“喟然感鹳鸣”一句化用《东山》之“鹳鸣于垤,妇叹于室”,此句写思妇听到鹳鸣声触发了对在外征战丈夫的思念,王粲巧妙地转变抒情主人公为征夫,用以描述征夫对家乡亲人的思念,此后王粲在写尽战争给百姓带来的苦楚后,笔锋一转又希望于曹操尽快赢得战争,一统天下,以救民众于水火之中。

三、“风雅精神”的延续

《诗经》中展现了先民社会生活的方方面面,其中有对社会不公的批判、对战争的厌恶和沉重徭役的不满、对奸佞小人的斥责等等,这一切是“风雅精神”形成的根源。后世在此基础上理解“风雅”,通指为有反映现实、干预政治特征的文学作品是《诗经》风雅精神的再现。每当社会出现动荡战争时,文人便接受《诗经》风雅精神,主动承担起社会责任,通过诗歌反映现实社会,讽刺社会弊端,这与《风》《雅》抒写现实传统有一致方向,都是“风雅”精神的延续。王粲的文学创作融入了所处时代的风格,真实地反映了社会现实,深深地延续了“风雅精神”。

(一)关注现实的热情

建安时期,皇室衰微,各地之间战乱不断,百姓的苦难生活,都是诗人关注的重点。王粲文学中描写的社会,揭示了特定时期的现实。流亡荆州的王粲见识过社会苦难,充满了人道主义精神和同情心,在他的作品中,反映现实可分为两类:一是战争下的社会悲惨现状,如“出门无所见,白骨蔽平原”等;二是沙场征战,《从军行》中的“军中多饫饶,人马皆溢肥”。

王粲深刻体会到妇女、儿童、老人在乱世中是最无力的,《七哀诗》就是写自己逃亡时所见,展现了一幅难民流亡图和长安混乱、破败,百姓颠沛流离的现实图景。“复弃中国去,远身适荆蛮”是诗人对自己流离人生经历的悲叹;“白骨蔽平原”和“饥妇弃子”写出了当时千百万人民遭受战祸的惨状。这首诗歌只有六十字,却能够真实地反映出当时社会面貌。王粲不仅亲历了社会苦难,也亲身经历过离别之痛。《赠文叔良诗》中作者友人文叔良带着交好刘璋的任务前去蜀国,此时荆州情况危急,王粲深感文叔良此行的艰难,开篇托物比兴,“翩翩者鸿,率彼江滨”用翩翩起飞的鸿雁比喻文叔良“君子于征”的艰难,担忧文叔良此行,接着层层递进,讲理与言情相互映衬,用朴实的语言体现了作者的担忧和友人之间诚挚的情谊。因战争的频繁,建安时期的文人大多有军旅生活的经验,王粲也不例外,特别是加入曹魏政治集团后,更是数次参加过行军,《从军行》对军队有着详细的描写。如描述奖励军功的奖赏之多,犒劳之丰厚有“陈赏越丘山,酒肉逾川坻”,用山来比喻奖赏堆积的形状,以川坻比喻酒肉之盛,用“连舫逾万艘,带甲千万人”形容曹操出征时的声势浩大。

(二)积极的政治理想

因为亲身经历过动乱的时局,再加上自小便接受儒家思想的教育,出身官宦世家的王粲有一颗渴望入仕的心,再看到自己的国家四分五裂、人民受难后,反而更激发了他建功立业、救世的雄心壮志。少时学于长安,名动天下,可以说他对未来充满希望,可随后依附于刘表时,与他的设想相差甚远,《三国志·魏书·王粲传》记载刘表认为其“突貌寝而体弱通悦,不甚重也”。他的内心充满了强烈的失落。《七哀诗》中王粲在登上霸陵(汉文帝的陵墓),远眺长安,回忆当时的太平盛世,又不得不面对眼前残酷的社会现实时,强烈对比下,他感慨万千,用“回首望长安,悟彼下泉人”发出了渴望贤明君主、渴望拥有太平盛世的社会理想的哀叹。“下泉”是《曹风·下泉》的篇名,讲述的是曹国人民因国弱怀念周初安定的社会局面,“下泉人”三字简明扼要地道出当时百姓与曹国人民的心意相通。

继承现实主义创作传统是王粲对《诗经》风雅精神延续的体现之一,具体表现在题材内容上,他多描写战乱徭役、民生疾苦,比如《从军诗》《七哀诗》等。当然,这些题材虽然是继承《诗经》的《风》《雅》诗,但也结合了当时特定的社会背景,如同样是关注社会现实。王粲因为身处乱世,所以更加注意在作品中表现动荡的社会现实和战争中人民的苦难,也着眼于建功立业,总想干一番救万民于水火、助天下一统的宏伟业绩。

四、结语

综上可见,王粲文学引《诗》,不仅仅是将《诗经》的内容纳入创作考量中,也有对《诗经》的“风雅精神”的吸收融合,两相结合下,王粲文学所形成的“风骨”也为后人的诗歌创作带来启迪。

注释:

①此处总结景蜀慧《王粲典定朝仪与其家世学术背景考述》(《四川大学学报》2003年第4期)中的观点。

②本文引用的王粲诗歌来自夏传才《王粲集校注》,河北教育出版社2013年版。《诗经》原文来自袁梅《诗经译注》,齐鲁书社1985年版。

参考文献:

[1](唐)魏征撰,吴宗国,刘念华标点.二十六史隋书(二)卷32-85珍藏版简体字本[M].长春:吉林人民出版社,

1995.

[2]袁梅.诗经译注[M].济南:齐鲁书社,1985.

[3](汉)郑玄笺,(唐)孔颖达疏,(清)阮元校刻.十三经注疏·毛诗正义[M].北京:中华书局,1980.

[4]夏传才.王粲集校注[M].石家庄:河北教育出版社,

2013.

[5](晋)陈寿著,裴松之注,武传校.三国志[M].武汉:崇文书局,2009.