清代启蒙教育机构如何管理学生

2024-10-29王立刚

【摘 要】 清代启蒙教育机构的办学思想普遍以“小”为美。各启蒙教育机构形成了相对统一的师生礼仪规范、值日制度、一日内作息制度,这些制度普遍将价值观教育蕴含于内。为了启发学生的羞耻之心,清代启蒙教育机构建立了较为严格的奖惩制度,并通过功过簿为正确行为、错误行为赋予正、负分值,提升学生管理效果。在更大时间尺度下,清代启蒙教育机构形成了大致相似的考勤与假期制度,这些制度受到儒家思想影响,与当时农业社会生产习俗和生产力水平相吻合。

【关键词】清代 启蒙教育 义学 私塾 学生管理

清代启蒙教育机构按照运行模式分为私塾与义学:私塾由民间自行创办,为收费的启蒙教育机构;义学由政府主导或维持运行,是供贫困学生就读的免费启蒙教育机构。当然还有其他模式,如家族开办的启蒙教育机构等。不同教育机构组成了清代地方启蒙教育主干力量。目前,关于清代义学或有关启蒙教育机构的研究成果十分丰富,但多是较为宏观的研究,或关于教学内容的研究,比如,关于启蒙教育机构的教材读物、教学方法,义学的创办与设立,各地义学的数量与分布等,尚未有关于清代启蒙教育机构内教学制度、学生管理细节方面的研究成果。从地方志、各类文集、小说以及教育历史文献中可以获知一些清代启蒙教育机构教学管理的制度,这些研究不仅对于弄清清代启蒙教育微观教学事务有重要价值,对当代基础教育教学管理工作也有一定的借鉴价值。

一、清代启蒙教育机构以“小”为美

清代的义学或私塾可大致对应当代的小学阶段,部分启蒙教育机构也有当代初中年龄段的儿童就读。与当代一些城市优质小学规模越办越大不同,从现有文献来看,清代的启蒙教育机构规模很小,而且几乎所有办学思想都认为启蒙教育机构宜小不宜大。古代启蒙教育机构中的教学组织形式一直是“混龄制”,不同年龄儿童在一起学习,不是像今代这样实行班级授课制,不是进行集体统一教学,而是针对每位学生制订单独的学习方案,所以一般每位塾师能教的学生数量是很有限的。这决定了大部分义学或私塾的规模都很小,一般只有几十名学生,少者不足20人,多者100余人。比如,清代编写的地方志记载,湖北省麻阳县(今属湖南省怀化市)的两所义学 “一在子孙宫,一在玉华观,每馆学徒不得过二十四人”[1]。又如龙江县(今属黑龙江省齐齐哈尔市),“义学学徒多或二十人,少或十余人,不须自备束脩,须尊师敬上,听受训教”[2]。

清代一些蒙学著作中提及每位塾师的学生数量时,多是希望学生数量少一些为好。比如,《庄塾规条》中说每位塾师只教十名儿童:“现在只请一师,弟子不能太多,定以十人为率,有缺则补之,六节解馆,各家领回。”[3]清代唐彪在《家塾教学法》中说:“塾师教授生徒,少则工夫有余,精神足用,自然训诲周详,课程无缺;多则师之精力既疲,而工夫亦有所不及,一切皆苟且简率矣。故生徒以少为贵也。虽然生徒既少,必当厚其束脩,使先生有以仰事俯育,始能尽心教诲,不至他营矣。”[4]197学生尽量要少,塾师的工资尽量要高,这当然是理想的状态。

总的来说,清代许多启蒙教育机构只有一两名塾师,往往只有20来名学生。如果学生人数过多,塾师会无法保障教学质量。这种规模很小的启蒙教育机构组成了清代基层教育的主干。

二、师生礼仪与作息安排

1. 师生见面礼仪

现代文学家鲁迅在《从百草园到三味书屋》中提到他上学时的场景:“出门向东,不上半里,走过一道石桥,便是我先生的家了。从一扇黑油的竹门进去,第三间是书房。中间挂着一块匾道:三味书屋;匾下面是一幅画,画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子牌位,我们便对着那匾和鹿行礼。第一次算是拜孔子,第二次算是拜先生。第二次行礼时,先生便和蔼地在一旁答礼。”[5]286-288从这段内容来看,当时私塾内的陈设、环境及师生见面的礼仪给鲁迅留下了深刻印象。

鲁迅说的情况是否符合史实呢?类似的流程记录在其他地区的文献中。清代晚期慈善活动章程汇编《得一录》中收录的义学管理的《规条》中规定:“每日入塾,即向圣前焚香叩拜,揖礼先生。先生问生徒中:或有在家不顺父母及祖父母,以及兄弟姊妹,争论有无,打人骂人,及顽戏狂奔,轻伤物命,不惜字谷,争论吃物等事否,必令互相觉发,无相容隐。”[6]349-351塾师需关注学生前一天的行为,这说明当时启蒙教育机构重视学生行为规矩的养成,且对学生日常生活规矩的要求十分严格。又如,唐鉴《义学示谕(附条约六则)》:“学生始入塾,先生率领拜谒圣人,行四拜礼;礼毕,学生旅拜先生,亦行四拜礼。每月朔望亦然。每日学生入塾,向先生一揖,晚归向先生一揖。”[6]326清代山西省榆社县(今属山西省晋中市)义学章程在提及学生行为管理事项时,规定了师生见面的礼仪:“一学生每日到学,执书向先生一揖;放学时,各生排齐向先生一揖,挨序而出。”[7]532

可以看到,上述关于启蒙教育的管理规定都涉及学生入校、上课时的基本礼仪。学生每天到校,要向孔子和塾师行礼,与鲁迅说的大致类似,且不同启蒙教育机构对师生见面、上学的礼仪规定有一些相似处。

师生见面时的礼仪是师生关系的重要体现。当代中小学上课时,学生也要全体起立,齐喊“老师好”。清代启蒙教育机构的一些规定涉及了师生见面与分别时的简单礼仪,这些礼仪对于儿童来说简单易行,可能正是当代上课礼仪的源头。在启蒙教育阶段,仪式活动在保证简单可行的情况下,融入一定的价值观与思想,才能更好地发挥教育作用。

2. 值日制度

明清一些蒙学类著作中提及,当时学生要轮流“值日”,负责打扫校内卫生。清代启蒙教育著作《训蒙条要》中对洒水扫地的注意事项、各方面细节都做了规定:“早饭后上馆,肄业童蒙,执日轮流洒扫,勿许苟且了事。先用细水洒遍堂室,地阴润者,则勿洒。扫帚勿向长者,宜两手用帚,却步徐行,平去侧面,自上而下,自西而东,周而复始,渣滓使聚于中,以箕口向而扱其尘。扫尘时,留心检寻字片,恐致误投秽地。几榻轻移,勿令声响。事毕,帚箕仍置原所。整洁尊长几案,拂去轻尘,文具散漫者整敛之。次方整顿自己书案,书帙笔砚,凡百器用,安置常所,楚楚不乱,以肃观瞻。”①这份文献将现在说的“值日”称为“执日”,对于洒扫的程序、注意事项等做了细致的规定,有很强的操作性。

学生要负责值日,早在两千多年前的《弟子职》中就有了相关记载。清代有了更具体的规定,其中一些做法一直延续至今,成为一种具有中国文化意味的重要教育传统。

3. 作息制度

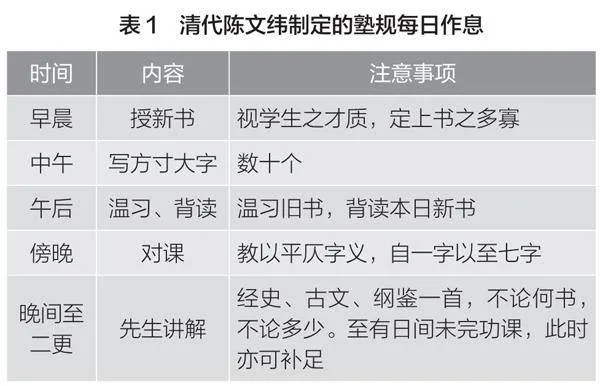

光绪十八年(1892)七月十九日,我国台湾省恒春县知县陈文纬为本县十几所义塾制定了塾规[8],仔细规定了义塾的教学流程和方法(见表1)。

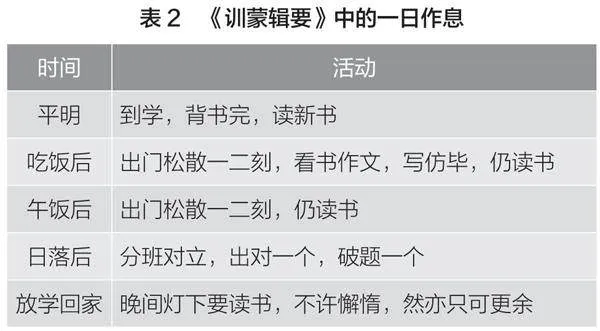

这是当时各地启蒙教育机构中的普遍做法,类似的记载在其他文献中也经常见到。清代石天基在《训蒙辑要》中既描述了学生在学校的勤奋学习,也写出了学生晚间读书、秋凉读书的刻苦[4]140-141(见表2)。

可以看到,清代儿童在接受启蒙教育时,每天的学习安排不像当代学校这样是全班学生学习同样的内容,而是由塾师根据个人学习情况做出的。他们每天的作息时间只有大致的安排,没有一节一节的课,没有严格到每一分钟做什么。

三、学生奖惩制度设计

从一些文献来看,体罚广泛存在于明清时期我国各类启蒙教育机构中。清末时期,浙江葑里(今属浙江省宁波市)张氏家族的张原炜在编写族谱时,收录了《张氏家塾原定规约》,规定了对于不同情节的惩罚规定(见表3)。

这份惩罚办法规定了学生生活、学习过程各方面的情况,不只是面向学生学习,而且面向学生行为习惯;不只是面向学生校内生活,而且涉及校外活动。具体的规定规矩十分严格,在背诵课文时,哪怕落下一个字,都会受到责罚,而且处罚严重。“责十下”“责二十”是指用戒尺打手心十下、二十下,“驱逐”是指开除。实际上,规定与实际执行之间总是存在着一些差异。鲁迅在《从百草园到三味书屋》中提到:“他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:‘读书!’”[5]286-288可能大部分塾师并不会真正打学生,而只是以此作为一种教育手段,希望学生能遵守规矩,认真读书。

从文献记载来看,清代启蒙教育机构普遍认可体罚。在启蒙教育实践中,学生年龄比较小,往往还不懂老师讲的道理,甚至对于过错行为也没有建立起清晰的认识。在这种情况下,教师要维持教学秩序,帮助学生建立守规矩、讲道德的行为习惯,需要采afYKfroiLu3MUfuRd12URw==取一些能让学生有直观感受的方法,这可能是体罚制度存在的原因。清代教育管理者也很清楚,每一项管理措施,最后都是为了教育。从当代视角来看,体罚毕竟侵犯儿童的人格尊严,影响儿童身体健康,所以即使在清代,大部分启蒙教育机构也只是规定了对体罚的认可,而较少真正使用体罚措施。

清代启蒙教育机构将一些问题视为严重错误。启蒙教育文献中规定了一些“斥退”“逐出”条款,即“开除”学生的条款。在当时的价值体系下,这些条款属于相对较为严重的错误。上述《张氏家塾原定规约》中,学生在校内所犯与学习有关的错误属于性质较轻的错误。当塾师不在校时及放学后,学生如果不遵守规矩则属于严重错误,会受到比较严重的责罚。晚清时期余治编写的《得一录》中也有类似说法:“生徒在塾,应先生训教;出塾,应父兄管束,不得以塾外琐事渎师。其或该父兄搀越功课,被责护短,及生徒年长好斗好赌,欺凌幼稚,屡戒不改;又或无故不到,屡次告假者,即行斥退。”“淫书小说,不许入目。倘家有其书,务今取出烧毁净尽,庶免贻害。”[6]349-351此处列举了属于“斥退”的严重错误,主要包括:家长对塾师的教学管理行为过多干扰,轻视或辱骂塾师;学生打架斗殴,欺负弱者,屡教不改;经常请假,无故不到校等。

一些蒙学管理规定提到了采用类似于积分制的“功过簿”办法管理学生。如崔学古的《幼训》中说学堂管理可以使用功过簿,每十天核查一次:“学堂设一册,记诸生功过,逢十会察,除功过相折外,行赏罚例,赏则纸笔扇类,罚则立跪责三等,责亦分轻重三等。先是,定赏罚例,悬之座隅,务期信赏必罚。”[4]75清代时期的“功过格”存在于民间社会,为个人的善行和恶行赋分,以指标化模式促进社会大众做善事。这种模式运用于启蒙教育机构中,将学生的不同行为赋予不同分值,善行为正,恶行为负,到一定阶段,正负抵消后,通过奖惩措施提高学生循规守矩意识。

四、考勤与假期制度

1. 考勤制度

有的启蒙教育机构对学生的考勤管理十分严格,对违规学生的处罚也相当严厉。比如,有的启蒙教育机构规定每天早晨、下午都会点名。有文献提及:“每日日出到馆,日入散学,每日巳刻(临近中午时),放饭一次。每日昧爽(黎明),派生徒之年长者值日,一个先行到学,击木板一声,少顷再击一声,至三声,生徒俱行到齐,违者罚跪。”[9]有的启蒙教育机构规定,学生有事不能到校,需提前向塾师请假,而塾师有事不能来也需要提前请假。清代唐鉴《义学示谕(附条约六则)》中说:“先生卯正(早上)入塾,学生必须齐到;酉正(傍晚)回家,学生必随先生齐出。倘或家中有事,必向先生请假,先生必问明事由,定以时刻,不准无故逃学。先生或一二月偶因有事一半日不到馆,亦即具片报明,以免学生旷放。”[6]326有的启蒙教育机构特地规定,学生不能自己请假,需要由家长请假。如清代山西省榆社县(今属山西省晋中市)义学章程在提及学生请假问题时,规定:“各生如家有事,故不到学,须由其父母及家中人赴学向师告知,以备稽考,不得由生自便。”[7]532

上述规定是学生管理的文本,可能只停留于文本中,也可能只用于个别启蒙教育机构中。实际上,并不是每一处启蒙教育机构都有严格的管理,大部分启蒙教育机构的管理可能是比较松散的。

2. 休假制度

清代启蒙教育机构普遍有固定的休假制度(见表4)。从各地启蒙教育机构的规定来看,无论是义学,还是其他类型启蒙教育机构,每年放假时间大致有两部分,第一部分为每年过年时,放假一个多月;第二部分为每年重要节日,不同节日放假一至三天不等,不同地区对不同节日有不同规定。此外,一些地区的启蒙教育机构遇到本地的庙会等民间活动时也会放假。清代启蒙教育机构普遍没有像当代学校这样按照“星期”或某个固定周期进行休假。如果单纯从规定来看,清代各类启蒙教育机构每年假期时间少于当代中国学校的假期。

从历史文献中可以看到,自唐代以后我国启蒙教育机构一直有“田假”“授衣假”,各15天。比如,《新唐书》记载:“每岁五月有田假,九月有授衣。”[10]一些地区的塾师是远道而来,在交通不便的年代,塾师回家,往返两地,在路上要用很多天。在这种情况下,塾师往往每年只在过年时才回家。有的塾师在农忙时节要回家参与耕种土地,而东家可能也需要家中的孩子一起参与做农活,塾师往来两地,需要很长时间,这段时间学生只能放假。从小说及历史记录中可以看到,清代大部分私塾放假的时间是相对比较自由的,在遇到塾师或东家有事时,私塾随时都会放假。比如,小说《红楼梦》中,林黛玉到了贾府,本来上学的孩子们便放假一天,迎接亲戚;贾府的塾师贾代儒请假,让贾瑞代为管理,塾内几乎变成了无法无天的世界,实际上还不如直接让学生放假。在实践中,大部分私塾并不是一年从头到尾都在上学,而是有很多灵活性的假期。

五、结语

清代启蒙教育面向广大儿童,大致相当于当代基础教育的早期部分,对于社会文明发展有重要意义。不过,在当时整个教育体系中,启蒙教育处于最容易被忽略的地位,大部分学者只关注本地书院发展、科举考试成效。由于这部分学者留下的文献构建了历史话语,从事塾师职业几乎成为读书人人生失败的象征,很少有人愿意将个人从事启蒙教育的细节内容记录下来,而记录下来的部分又难以保存和传播。由于文献记载过少,清代启蒙教育机构在学生管理方面的历史经验还缺乏更为具体的成果。总的来说,清代启蒙教育在学生管理方面十分关注学生道德规矩的养成,对于违背道德规矩的行为建立了严格的约束机制。

当时的启蒙教育机构在开展教学时不是采用现在的班级授课制,而是“混龄制”,所有学生,无论年龄大小,都在一起上课,规模普遍比较小。在这种规模小、“混龄制”教育环境下,启蒙教育机构往往有一些家庭伦理属性,塾师不只是传授知识的老师,还是一位长辈,代表家长履行培养孩子的责任,在管理学生方面拥有大于现代专业教育者的权限。塾师可以不经家长同意便对学生执行体罚,可以同时要求学生所在家庭、家族约束学生的某些行为,可以对家长提出不允许“护短”的要求,一些塾师甚至也参与着学生家庭事务管理等。在“长辈主导”的伦理环境下,塾师的地位甚至居于父母等长辈之上,这增加了塾师在学生面前的权威性。

对于学生来说,到启蒙教育机构中接受教育,身边的同学要么比自己大,要么比自己小,缺乏同年龄的人。同学数量少,且同学之间大都熟识,可以议亲疏、论辈分、定长幼,这决定了清代学生几乎是在一种生活化的环境下接受启蒙教育,启蒙教育环境有明显的伦理属性,学生不只是读书、接受知识,还接受生活伦理、生活规矩的养成。启蒙教育机构中的伦理化环境增强了教育活动的生活化属性,赋予塾师更多权限,更有助于管理活动取得教育效果。

同时也需要看到,清代启蒙教育机构管理的种种规定主要是面向学生做出的,较少涉及对学生权益的尊重,过于强调塾师的权威,过于弱化学生的能动性,这是清代启蒙教育机构学生管理存在的不足之处。

参考文献①

[1] 吴兆熙,等.麻阳县志 卷四:学制[M]. 同治十二年(1873)刻本:13.

[2] 盛庆绂,等.龙江县志 卷十一:学校[M].同治九年(1870)刻本:30.

[3] 陆锦烺. 庄塾规条[M]//陆氏葑门支谱. 清光绪年间刻本.

[4] 徐梓,王雪梅.蒙学要义[M].太原:山西教育出版社,1991.

[5] 鲁迅. 鲁迅全集(第二卷)[M].北京:人民文学出版社,1981.

[6] 余治. 得一录 卷十[M]// 舒新城.中国近代教育史资料[M].北京:人民教育出版社,1961.

[7] 王家坊,等.(光绪)榆社县志 卷三:学校志(影印本)[M]. 南京:凤凰出版社,2005.

[8] 屠继善,等.光绪恒春县志 卷十[M]. 清光绪二十一年稿本:10.

[9] 任兆麟.有竹居集 卷十三[M]. 嘉庆年间刊本.

[10] 欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975:1161.

(作者单位:北京师范大学文化创新与传播研究院)

责任编辑:孙昕