让语文课堂行走在田园间

2024-10-28徐伟芳

摘 要:减负提质,建设良好的教育生态是《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的核心要义。利用综合实践基地,开发生长密码课程,让语文课堂行走在田园间是减轻小学语文学习负担的路径之一。在“双减”背景下,学校可以利用书院文化拓展阅读教学,以葡萄课程展开口语交际教学,以传统文化丰富习作素材,以农耕劳作开展主题实践活动等,让学生在田园实地实景中直接接触语文资料,在实践活动中感受、运用语文课堂上习得的方法,拓展语文学习空间。

关键词:“双减” 小学语文 资源整合 实践

随着教育改革的不断深入,教育教学已不再局限于课本,也不再局限于四角教室内,它应有广阔的学习空间和多样的学习方式。落实“双减”政策,教师必须提高课堂教学的质量和效率,将学生从过重的学业负担中解放出来,将原本属于学生的闲暇时间还给学生。学校充分挖掘地域性非遗文化,开发生长密码课程,探索出一条综合实践活动的创新道路,将古镇文化、非遗文化、劳动教育、传统文化教育作为联系学生、学校、社会的纽带,将各个资源与小学语文教学进行有效结合,充分发挥其资源整合的教育功能。

一、生长密码课程的开发

(一)架构课程,建立资源库

皤滩乡中心小学地处千年古镇——皤滩下街,有着147年的历史,文化底蕴非常深厚。学校为了传承和弘扬古镇文化做了很多研究。本校结合皤滩本地的文化资源和实际的教学需求,以传承和发扬皤滩古镇的地方特色文化、丰富学校教育为目的,开发了《古街古灯》《点亮心灯》校本教材。板桥小学是皤滩乡中心小学的完小,2021年被确定为台州市精品综合实践基地。秉承“快乐实践,健康成长”的宗旨,以非物质文化传承为综合实践课程的教学特色,努力让学生走出教室,走进大自然。学校遵循“从实践中学习”的理念,架构“立德”“美育”“劳动”“智慧”“传承”五大育人主题,涵盖安全教育、法制教育、技艺传承、书院文化、农林体验、生存体验、探索发现、素质拓展、传统技艺、传统游戏等多个领域,开设60多个实践课程。

我们充分挖掘地域性非遗文化,探索出一条综合实践活动的创新道路,将古镇文化、非遗文化、劳动教育、传统文化教育作为联系学生、学校、社会的纽带,将各种资源与小学语文教学进行有效结合,充分发挥其资源整合的教育功能。这样不仅可以帮助学生全面认识本土文化,而且可使他们产生强烈的发展地域文化的使命感,促进古镇文化、非遗文化的传承和发展。综合实践活动为学生带来了快乐的体验,让学生在劳动中学习语文,在体验中收获幸福,在实践中迈向未来。

(二)选取资源,拓展语文空间

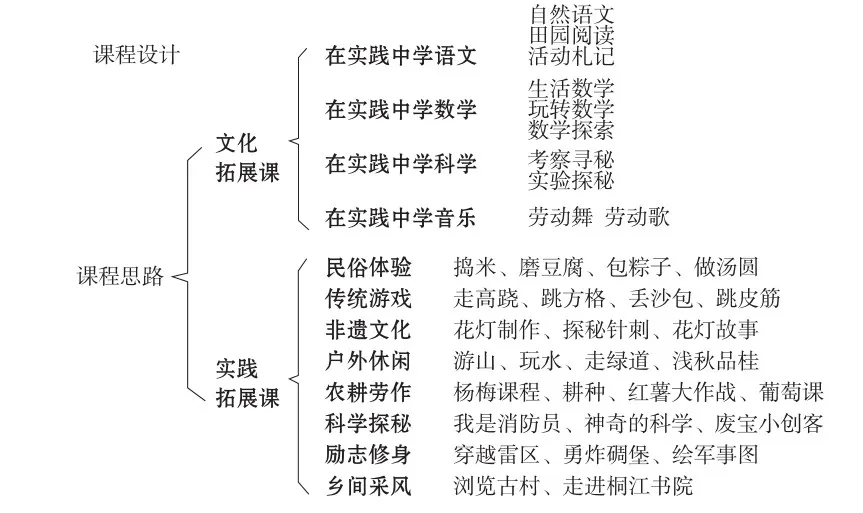

经过全面的思考,我们就着手开发“生长密码”课程。课程设计过程中,我们始终围绕学生喜欢的、教师擅长的展开设计,设计有意思、有意义的课程。我们通过问卷调查学生喜好,邀请他们参与课程开发;同时调查教师特长,鼓励全体教师参与设计。最终确定了以下课程思路:主要分为文化拓展课和实践活动课。文化拓展课包括在实践中学语文、在实践中学数学、在实践中学科学、在实践中学音乐;实践活动课包括民俗体验、传统游戏、非遗文化、户外休闲、农耕劳作、科学探究、励志修身和乡间采风等课程。

按照这个课程思路,我们设计春、夏、秋、冬四季课程。古镇文化包罗万象,但并不是所有的内容都可以作为语文学习的资源,我们采取“弱水三千,只取一瓢饮”的策略,选取一些与学生听说读写能力相关的资源。笔者以秋季课程为例,阐述学生是怎样利用综合实践活动学语文的。

二、课程资源与语文教学的整合

生长密码课程只有与语文教学有机整合,古镇文化、非遗文化只有与语文学习融合在一起,才能显现它们的魅力,才能使文化得到传承和发展。语文课程应使学生具有适应实际需要的识字写字能力、阅读能力、写作能力、口语交际能力,正确地理解和运用语言文字。同时,语文课程还应通过优秀文化的熏陶感染,提高学生的思想道德修养和审美情趣,使他们逐步形成良好的个性和健全的人格,促进其德、智、体、美诸方面的和谐发展。为此,我们把古镇文化、非遗文化等与语文课程资源中的识字写字、阅读、习作、口语交际、综合性学习进行整合,找到它们的契合点。

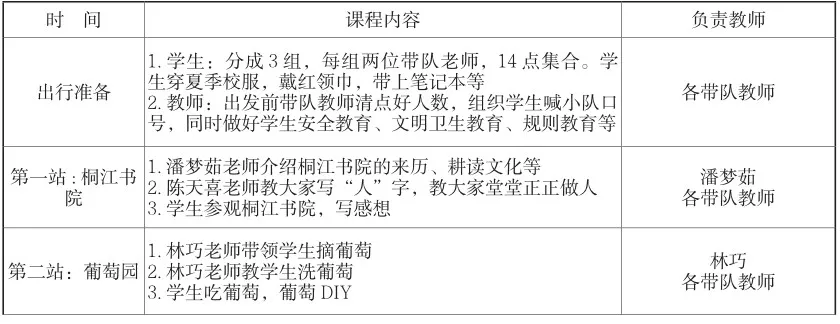

(一)以书院文化拓展阅读教学

秋季课程的第一站是桐江书院。桐江书院由宋乾道年间方斫建,因其祖先方英先生是桐庐人,故名“桐江”。南宋诗人朱熹与它渊源颇深,曾两次巡视这里,并在此开堂讲学。朱熹不仅是大诗人,而且是一位了不起的教育家。为了让孩子们明白如何为人处世,朱熹定下了全面、严格的家训,比如做人要节俭、孝顺父母、认真读书……他的教育理念在今天还有很大的借鉴意义。同学们认真地听老师介绍朱熹,笔记记个不停。教同学们写“人”字,从篆书到楷书,一笔一画尽显汉字之美、文化之韵。我们还可以结合书院文化进行学习,如学名人故事,引导学生去搜集、寻找古镇历史上的名人,了解他们的事迹,学习他们的崇高、美好的品质。

阅读教学在小学语文教学中所占比例很高,我们从以下两方面展开对接。

1.结合单元主题

统编版小学语文教材是按照“阅读与表达并重”的思路综合编排的,凸显的是语文要素。学生在阅读时,除了读一篇文章,还要知道怎么读懂这一类文章。如四年级上册设计了八个人文主题,依次是:自然之美、阅读策略提问、留心观察、神话故事、习作单元、童年生活、家国情怀、古代故事。

2.聚焦单篇文章

小学语文教材的课文大致有以下几类:写事的、写人的、写景的、读后感、想象的、状物的、写书信,六年级会学到毕业赠言、演讲稿和旅游介绍词等。课文呈现的方式也很多样,有图为主文为辅的、图文结合的、文为主图为辅的等。我们根据课文的文体特点,寻找古镇文化中相应的文章来进行比较阅读或拓展阅读,提高学生的理解力,扩大学生的知识面。

(二)以葡萄课程展开口语交际教学

口语交际注重人与人之间的交流和沟通,在听与说的双向互动中培养学生倾听、表达和应对的能力。教材中安排了多种的双向互动,有的以交流为主,有的以讨论为主,有的以模拟生活情境为主,也有的是讲故事、演讲或辩论等。我们可以根据教材的重点,选取相应的材料。

1.田园课堂表达

第二站来到了葡萄园,穿越葡萄架,亲近大自然。学生仔细观察葡萄叶子,闻葡萄的味道,听老师介绍葡萄品种、如何采摘葡萄。每到关键的地方,大家纷纷拿出本子做笔记。学生记住要点后体验摘葡萄,“小果农”们都能熟练地采摘,然后在老师的带领下榨葡萄汁。一颗颗圆溜溜的葡萄瞬间就变成了葡萄汁。你瞧,它们“咕嘟咕嘟”的还冒着气泡呢!学生你一口、我一口,分享着新鲜、美味的葡萄汁,感谢着大自然的馈赠。我们可以围绕这一系列的过程,开展口语交际教学,先小组进行讨论,组内交流,然后选出代表来发言。学生都有很多话要说,有的谈采摘葡萄的要点、注意事项,有的谈如何榨葡萄汁,有的说出了这一系列活动的过程,然后谈自己的感受。

2.拓展课外表达

“画家乡”是统编版二年级上册第四单元的内容,围绕“家乡”编排了四篇课文和语文园地。通过这一组内容的学习,学生了解到祖国的辽阔、美丽,增强了对祖国的认识和热爱,并激发了他们渴望了解家乡和赞美家乡的感情。在此基础上,教师布置了“走进家乡”“了解家乡”“赞美家乡”等几个主题的跨课堂内外的口语教学预设,让学生走进生活,并在课堂中创设交际情境,帮助学生体验情境交际的快乐,收到了比较好的效果。

其实,合理利用课程资源和情境互动是口语交际的两大法宝。在这节课的教学中,我深深感受到了走进田园、走进生活对口语交际的重要作用。生活越来越丰富的今天,我们相信会有更多的生活中的资源走进口语交际课堂。

(三)以传统文化丰富习作素材

当前习作教学中存在一个老大难的问题,就是学生写出来的文章干巴巴,内容假、大、空,毫无味道可言,更有许多学生怕写作文。究其原因是学生无米可炊,根本没有材料可写。但是如果我们在习作教学中有效地利用传统文化,就可以让学生有米可炊。

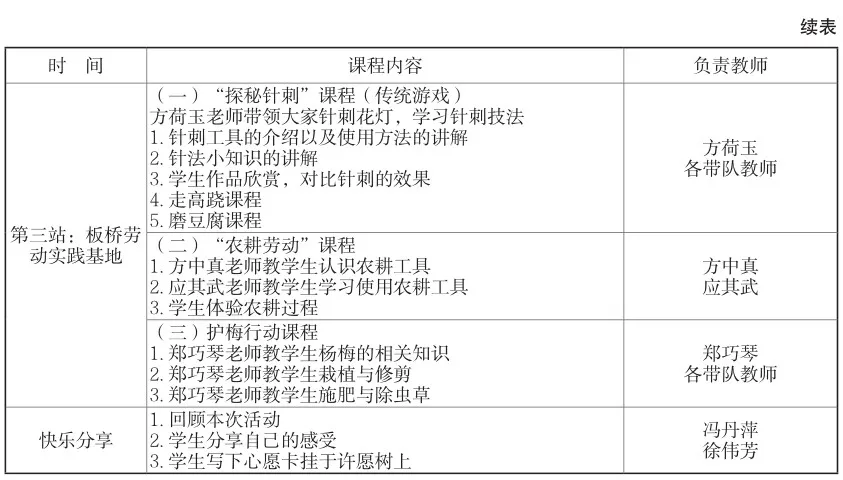

1.非遗文化的体验

仙居针刺无骨花灯被誉为“中华第一灯”,是国家非物质文化遗产。这一传承传统文化的载体,一直以来都备受学校重视。学生可以近距离欣赏花灯:龙凤八卦灯、荔枝灯、菊花灯……一盏盏造型独特的灯让大家目不暇接,惊叹不已。省非遗传承人方荷玉老师还向大家介绍针刺工具,展示针刺技法。在老师的指导下,学生拿起了针刺工具,亲手制作花灯,零距离感受传统文化的魅力。大家在接触非遗文化的过程中,不仅体会到了其中的乐趣,也锻炼了胆量,提高了口语表达能力。凡此种种,在学生有了一定的体验过程后,教师再适时布置写作任务,学生就会兴趣盎然。从做到写,学生有了体验过程,这样的习作才能更真实。

2.与单元习作对接

中高段每个单元都有一次习作教学,每次都围绕一个主题进行。我们根据主题帮助学生选取相应的材料进行链接。

(1)链接文化民俗。

①传统节日:春节、清明节、端午节、中秋节、除夕等。

②礼仪习俗:婚嫁、生育、寿庆、丧葬、祭祀等。

③独特的工艺:针刺无骨花灯。

④多样的民间曲艺:闹花灯、莲花、花鼓等。

(2)链接文物景点。

①龙形古街:古街形态、鹅卵石地面等。

②民居宅院:陈氏祠堂、胡公殿、三透九门堂等。

③书院义塾:桐江书院、何氏义塾等。

(3)链接民间故事。搜集代代相传的民间传说,如“针刺无骨花灯的由来”“八仙的传说”“覆船山的传说”等。

如四年级上册第一次习作是写自然景物,我们可以让学生看看自己身边的自然景物,读读古人、古书中对这些自然景物的记载,想想自己该如何写。还可以带领学生到家乡最美的地方、最有特色的地方去游览,仔细观察,做好记录,并将记录的材料与其他同学交流,相互启发,丰富素材,为习作做好充分准备。

3.传统游戏的体验

“传统文化项目”包括传统游戏和民俗体验。走高跷、跳方格等,学生在教师的指导下,从害怕到掌握要领,再到技艺熟练,玩得不亦乐乎。再看民俗体验活动,学生体验古老的民俗风情,捣米、磨豆腐等。指导教师先讲解石臼、石磨的来历以及体验时的注意事项,然后让每名学生都体验一遍。学生创意无限,小组合作自然生成,这不就是我们所说的“实景课堂”吗?

(四)以农耕劳作开展主题实践活动

语文是实践性很强的课程,应着重培养学生的语文实践能力,而培养这种能力的主要途径也应是语文实践。综合性学习就是培养学生语文实践能力的有效途径之一,而农耕劳作课程将为学生开展综合性学习提供有力的保障。

1.体验农耕劳作

“农耕劳作项目”让学生走进农耕文化,体验农耕的辛苦,体味农民的艰辛。田间自然课堂里,教师为学生讲解蔬菜的生长过程和作用,大家听得津津有味,这可是平时课堂里接触不到的宝贵课程。“薯中作乐”课程中,学生挖、摘、抬、洗、搭灶、煮,相互合作又分工明确。很快,番薯熟了,你一口我一口,吃着自己的劳动果实,心里特别的甜。玉米课程里也藏着无穷的乐趣。“锄头、镰刀、斧头……这些农耕工具你们都认识吗?”老师话音还未落,学生的答案早已响在乐耕园。教师示范锄头的用法后,学生便拿起锄头开始劳动;在教师的带领下,学生给杨梅剪枝除草,化身成小农夫。

农耕劳作项目中,因为场景变换,学生们充满了兴趣。他们的锻炼是主动的,没有学生因为累而放弃或被动地被教师督促着完成,学习与教育都在特别的环境下自然而然生成了。这引发了我们的思考:教学不只发生在课堂、墙内,学生的潜能是无穷的。

2.链接综合性学习

根据生长密码课程的安排,我们将对教材中的综合性学习内容进行认真解读。在深入学习的基础上,我们发现中高年级段的教材中,每一次综合性学习都是与单元学习内容融合在一起的。例如,三年级下册第三单元的“中华传统节日”,四年级下册第三单元的“轻叩诗歌大门——合作编小诗集,举办诗歌朗诵会”,五年级下册第二单元的“遨游汉字王国——学写简单的研究性报告”,六年级下册第六单元的“难忘的小学生活——策划简单的校园活动,学写策划书”等。中年级的综合性学习内容与本单元内容有机结合,属于单元的一部分,而高年级综合性学习则单独编排,属于独立的单元。上述四个综合性学习内容可以与我们的生长密码课程紧密链接,学生走进农耕劳作,了解中华传统节日、传统文化,记录自己的课余生活,了解自然,走进田园。实践活动不但与阅读训练有着紧密的联系,成为该单元语文学习的有机组成部分,而且这是对学生情感、态度、价值观引导的延伸和拓展,同时它又将口语交际、习作有机结合,为听、说、写创造了必要的条件,提供了有意义的话题,体现了课内外的衔接、语文与生活的联系。

在这样的综合性学习中,学生主动参与,热情高涨,当小导游、出黑板报、当小记者、编诗歌、讲故事、写发言稿、写研究性报告等,多种形式、多种内容的语文学习形式把学生带进了农耕文化与语文学习相结合的趣味十足的学习领域。

三、课程的多元评价

好的课程不仅能顺利实施,还能从多方面做出评价。教师要建立一种多元化、多角度的激励性评价机制,最大限度地开发学生的潜能。我们的生长密码课程分为春、夏、秋、冬四季课程,分别以“踏春、游夏、赏秋、觅冬”为大主题。

(一)相互欣赏

实践活动过程中,我们引导学生相互欣赏。小组成员之间,小组跟小组之间,大家互相欣赏,互相鼓励。教师在观察评价时,关注学生的参与度,激发学生的兴趣点,用契合学生的成长性特点的语言进行评价。

(二)成果汇报

b1c8637433e1d640aa0d49c43f2189b5实践课程最后的环节是快乐分享,每个小组都会在分享课程中亮相。成员根据自己的收获,汇报相应的成果,我们关注的是学生在实践过程中的点滴收获,如一张针刺书签、一杯自榨葡萄汁、一项新学的本领等。

(三)专项评比

专项评比就是通过评委打分的方式,运用跟踪评价模式,不断对学生进行督促和指导,激励学生树立自信心,提高自己的实践能力。评出最优团队奖和最佳个人奖,这样的评价模式激发了学生和教师的动力,有效地推进了课程的实施。

“双减”背景下,生长密码课程的开发,让我们的学生走出校园,走进田间地头,自主学习,让学生学得自然,让学生在自然中习得知识并转化成能力。活动内容丰富多彩,教学活动形式多样,让语文课堂行走在田园间,这样实实在在的田园实景课堂,融入了“生活即是学习,即是教育”的思想。教师本身也悄然发生着变化,对自身教学进行了重新思考,认同了“行动学习”的意义。

参考文献

[1]郭元祥.综合实践活动课程的理念与实践[M].北京:高等教育出版社,2003.

[2]李立敏,等.皤滩古镇[M].杭州:西泠印社,2001.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版) [S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[4]周婷.巧用生活资源 助推语文学习[J].语文教学通讯,2016(10).