从分析走向预测:长程视角下统计教学的深度学习

2024-10-28王超玲

摘 要:教师要基于学生的知识基础和已有经验,从课时走向单元,从局部走向整体,着眼于单元知识的整体性教学,帮助学生整体建构知识,形成知识结构。信息时代,无论是个人还是企业,都面临着大量的数据,对数据进行收集、整理、分析与研究,成为学生必须具备的数学素养与能力。这对教学提出了更高的要求,笔者以“折线统计图”一课为例,浅谈“统计与概率”领域中如何在教学过程中关注统计知识的深度建构,促进学生统计思想的形成,培养学生的数据分析观念。

关键词:知识建构 统计思想 数据分析 预测

从数学教材编排上看,人教版“统计与概率”领域的课时如下:分类与整理(一年级下册),数据收集整理(二年级下册),复式统计表(三年级下册),条形统计表图(四年级上册),平均数与复式条形统计图(四年级下册),折线统计图(五年级下册),扇形统计图(六年级上册)。本文以“折线统计图”一课为例,设定的教学目标是:认识折线统计图,会用折线统计图表达相关数据,掌握折线统计图的特点;能读懂折线统计图所反映的数据信息和变化趋势,并能根据结果进行简单的判断与预测;逐步感知统计学基于合理性的价值判断准则,形成数据意识,发展应用意识。

一、关注统计知识的深度建构

深度建构概念需要经历“求联—求异—对比”这样几个过程。为何“求联”?运用任务驱动的方式,依托旧知进行新知的建构,有助于知识的正向迁移。为何“求异”?帮助学生体会新知的价值,引导学生思考新知的特殊作用,有助于学生更好地理解新知。为何“对比”?辩证认识新旧知识的联系,有助于概念教学由模糊走向清晰。

为促进统计知识的深度建构,教师执教“折线统计图”前要引导学生思考:为什么要学习折线统计图?它和其他统计图的区别和联系是什么?折线统计图能发挥什么统计作用?深度建构需要充分触及折线统计图的精髓,体会新旧知识的“同”和“异”,并辩证认识新旧知识的关系。

(一)任务驱动,在求联中建构新知

笔者以海宁4月某一天的真实温度为学习素材,先利用条形统计图呈现数据信息,将新知“嫁接”在学生已有的知识体系中,让学生畅谈捕捉到的信息。教师运用问题驱动的方式,培养启思氛围。教师抛出三个问题,学生自主选择用哪张统计图解决,学生在沟通中关注两幅图的联系,促进新知的建构。

(1)6:00的温度是( )℃,10:00的温度是( )℃。

(2)( )时到( )时温度上升最快。

(3)14:00温度可能是( )℃。

教师将“条”变成了“点”,再连点成线,从条形统计图“变”出折线统计图。学生经历动态生成折线统计图的过程,直观感知两种统计图的联系。三道题目难度由浅至深,前两题是对点与线进行研究,最后一道是借助特点进行合情推理。

教学“线——数量的变化”时,笔者设计了两个层次。第一层次:区分线的方向——上升、下降和水平,学生体会到三种线分别表示数量增加、减少和不变。第二层次:理解线的倾斜程度与数量增减快慢的关系。从两张图分析同一个数学问题,有助于基于旧知建构新知,便于知识“求联”。

(二)因势利导,在求异中完善认知

学生带着问题研究条形统计图和折线统计图的过程是自主建构知识的过程。学生在解决第三个问题的过程中自然对折线统计图与条形统计图进行区分,关注新知与旧知的差异,便于建立完整的认知。学生对“为什么要学习折线统计图”这一问题有了初步的理解。

【片段一】学生汇报第三题的想法:

生1:14:00温度可能是 25℃。

生2:我借助折线统计图,把10:00—12:00的线段延长,可以估计14:00的温度。

生3:我觉得可能比25℃高,因为后面的三条线段越来越陡,温度升高越来越快。

师:你们为什么都选择折线统计图进行预测?

生:折线统计图能清楚地看出变化的趋势,但条形统计图却不能。

师:“可能”两字能不能不写?

生:不能,我们是根据折线统计图的变化来推测的,不是真实存在的数据。

这是一道开放题,学生根据自己对统计图的理解,进行合情推理。基于折线统计图中“线”的教学,学生发现折线统计图比条形统计图更能反映数据之间的关系,便于我们整体观察数据的特点,做出合理预测,这也是折线统计图的价值。

(三)深度思考,在对比中加深概念

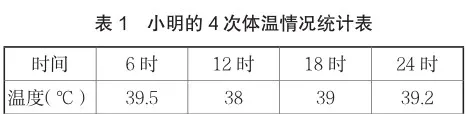

将旧知作为拐杖,引导学生自主建构新知。学生在学习新知识的过程中,会普遍觉得新知识肯定比旧知识更好,往往错误地认为“无论什么统计数据都最好用折线统计图”。显然,这样的概念建立并不全面。课堂上笔者同时呈现以下两张统计表,让学生选择用什么统计图表示比较好。

统计教学需要培养学习者根据数据的特点和需要来选择合适的统计图表。学生在课堂的学习中会觉得折线统计图简洁清晰,便于观察。借助辨析,教师要引导学生建立较为全面的认知。虽然折线统计图有很多优点,但它不能完全取代条形统计图。这样的思辨过程也让学生重新审视了条形统计图,避免产生“后摄抑制”。

二、关注统计思想的形成过程

统计与概率领域的课堂不能单纯满足于认识和绘制统计图表与解决既定的数学问题,更需要关注数据的收集、整理和描述的过程。统计图表是统计的手段与基础,有张力的统计课堂教学需要渗透统计的思想,关注统计数据的价值,引导学生观察与分析统计数据,运用统计数据得出初步的结论或进行适当的预测,培养学生的数据分析意识。

(一)体会统计样本的代表性和变异性

统计推理的焦点是样本的代表性和变异性。关注样本的代表性能够发现数据变化的规律,关注样本的变异性可以引导学生用发展的眼光进行观察。本节课中,在画图策略的教学与实践后,学生可以获得完整的一天温度折线统计图。

【片段二】

师:你能预测一下第二天的温度变化情况吗?

(学生预测第二天的温度变化趋势,教师呈现第二天、第三天、第四天的实际温度情况)

师:观察这四天的温度变化折线统计图,你有什么想说的?

笔者在此环节设计了两个层次的合情推理。第一层次,关注统计样本的代表性,用这一天的温度变化情况作为代表,预测第二天的温度变化情况;第二层次,根据连续四天的温度变化情况预测温度变化的总体趋势,体现统计样本的变异性。两次预测更贴近学生的生活实际,多角度分析让统计更加全面,培养学生的数据分析观念。

(二)体会统计对决策的作用,感悟数据分析的意义

让数据说话,发挥统计的作用,便于人们做出决策,也为后续运用统计数据进行分析奠定基础。折线统计图可以清晰地看出数据的变化规律,课堂上教师应鼓励学生大胆预测,培养学生用发展的眼光看待数据,培养数据分析的意识。

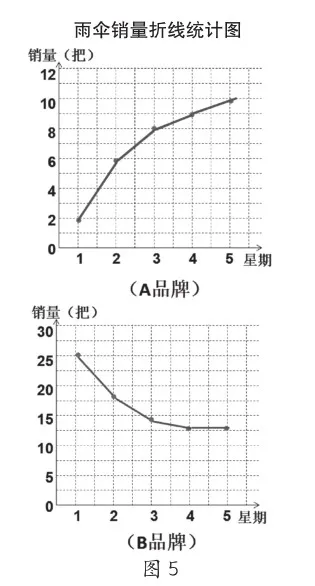

提供丰富的素材,设计开放性的题目,让学生基于数据,结合问题情境提出建议。鼓励学生多角度地回答问题,关注分析的过程与思路,让解决问题的答案从单一封闭走向多元开放。笔者呈现如下两幅折线统计图,让学生解决这样的问题:你建议老板多采购哪种雨伞?如何更好地比较两种雨伞的销量?

学生在辩论中产生认知冲突,并逐渐关注到纵轴的刻度差异。若课堂上给出的素材或统计图表,学生能一眼看出答案,那这样的教学环节显然不能到达学生的最近发展区。我们尽可能减少无意义的假问题,引导学生在思辨中进一步体会统计的意义,感悟统计数据对于决策的作用,促进学生数据分析观念的提升。

三、关注统计思想,辨析现实问题

教师可以将统计素材再造,强化知识建构,充分挖掘统计内涵,沟通知识与生活的联系。笔者打破传统的根据统计图提取信息的思路,将“A品牌的雨伞销量折线统计图”隐去横轴与纵轴的信息,让学生借助一张图比较四种生活情境,并思考生活中还有什么情境与之类似。在应用统计图解决问题的过程中,学生发现了数据隐藏的信息和规律,并能运用信息和规律做出合理的预测和判断,知道了统计图的选择没有对错之分。教师引导学生分析数据,读懂数据后再根据趋势做出合理的预测与判断,最后通过预测感受数据的随机性,体会折线统计图的特点,从三个维度提升学生的数据分析意识,发展学生的统计素养。深度学习,聚焦特点,可以让学生对折线统计图的意义理解得更加到位。

统计教学课时有限,教师除了合理利用有限的课堂时间,尽可能拓宽学生对于新旧知识的理解,培养学生的数据分析观念外,还需要尽可能沟通课堂与生活的联系,促进学生自主探索课外素材。辨析哪些事物具有相似的数据变化规律,尝试用自己的语言去描述其他事物的数据变化规律。这样的教学更有助于培养学生运用统计思想解决现实问题。

综上所述,“统计与概率”教学应放眼长远,关注学生数据分析观念的发展。课堂中需要辩证对待新旧知识的关系,在“求联”中借助旧知建构新知;在“求异”中体会新知的价值,让学生的认知从模糊走向清晰;在“对比”中,将新旧知识有机整合。为促进学习真实地发生,促进思维的碰撞,教师在课堂上要减少不必要的假问题,挖掘更多深层次的数学问题,让统计教学“一波三折”,让学生在课堂上深度思考,引导学生触及更加深层的统计知识,将有助于培养学生的统计分析观念。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出 版社,2022.

[2]厉君.小学数学单元整体教学设计研究[D].济南:山东师范大学,2023.

[3]高正.在观察、思考、表达中培养核心素养[J].小学数学教育,2020(063).

[4]洪英.注重思维方法指导[J].小学数学教育,2021(060).