社会网络视角下党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体建设

2024-10-25郑洲罗瑞泽刘礼源

[摘要]基层党组织是推进民族互嵌式社区建设的领导核心,党建引领民族互嵌式社区治理共同体建设则是推进民族互嵌式社区建设的根本路径。西藏自治区扎囊县德吉新村党组织以社会网络构建为突破口,遵循“节点激活-边线联结-域面优化”的社会网络再造路径,即以党建引领组织建设激活并统合民族互嵌式社区各关系节点,以党建引领制度建设与党建引领文化建设为民族互嵌式社区各关系节点联结提供外在支撑与内在活力,以党建引领民族团结建设为民族互嵌式社区各关系节点提供结构连带优势与实践场域,催生社会网络深层次的情感共鸣,增强社会网络的内在凝聚力。构建以增进社会有机团结为价值取向、以促进各民族交往交流交融为价值追求、以提升基层社区社会治理效能为价值目标的民族互嵌式社区治理共同体,以期为建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体目标提供实践样本。

[关键词]党建引领;民族互嵌式社区;社会网络;社区治理共同体

中图分类号:C957文献标识码:A

文章编号:1674-9391(2024)05-0057-11

2019年10月,党的十九届四中全会指出,“必须加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。[1]首次将党组织与社会治理共同体建设同置于社会治理领域并明确其在社会治理共同体建设中的领导地位。2021年7月,中共中央、国务院印发《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》指出,“把基层党组织建设成为领导基层治理的坚强战斗堡垒,使党建引领基层治理的作用得到强化和巩固”。[2]再次表明党建引领基层治理是推进社会治理共同体建设的基础性工程。2022年10月,习近平总书记在党的二十大报告中再一次强调指出,“完善社会治理体系”“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。[3]进一步指明党委领导在推进社会治理共同体建设中的核心地位。

社区作为社会组成结构中的重要单元,与社会个体间互动关系日益深化,使其不仅成为社会个体日常生活的重要场域,更是社会个体实现公民权利、参与公共事务以及国家与个体间联结与互动的重要平台。在社会个体参与意识不断提升、参与需求日益多元的背景下,社区与社会个体间的关联呈现出全方位、深层次等特点,这种紧密联系为社区依托党建引领、构建兼具整合性与包容性的社会治理共同体提供了极具价值的实践场域。

西藏城乡社区作为铸牢中华民族共同体意识与维护社会和谐稳定的重要阵地,有其自身内在的文化特质、运行机理与治理逻辑。基层党组织在推进民族互嵌式社区治理共同体建设过程中,既要处理好基层党组织如何有效链接社会的问题,也要解决好如何通过党建引领促进各民族广泛交往交流交融问题,这对基层党组织提出了巨大挑战。习近平总书记指出,“加强和改进党的建设是做好西藏工作的根本保障”。[4]新形势下探讨党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体建设,不仅是对推动民族互嵌式社区建设实践创新与社会治理现代化转型的积极响应,更是推动西藏各民族广泛交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识的重要抓手,为西藏实现长治久安与高质量发展的宏伟目标奠定坚实的社会治理基础。

一、文献综述及问题提出

一是关于党建引领社区治理研究。黄晓春(2021)认为,政党引导基层治理的基本逻辑在于以“政治”力量激发“共治”活力,这一过程关键在于强化政党与社会群体间的互动,重新构建社会内部的联结机制,旨在增强社会整体的团结程度。[5]姜晓萍等(2019)认为,党建引领社区治理的核心在于通过政党赋能社会或激活社会活力,将党建元素与社会元素有机结合,实现政党能力和社会能力的同步提升,推动社区治理迈向更高层次的善治状态。[6]布良成(2020)认为,党建引领基层治理的关键在治理逻辑与党建逻辑的互动融合,党建逻辑是如何提升组织力,着重在于方向、价值、示范层面的塑造,治理逻辑则是善治、效能。[7]黄俊尧等(2020)认为,基层社会治理格局的塑造过程蕴含党建与共建两种逻辑,其中,“党建”逻辑立足于巩固党的组织优势与执政根基,具体表现为基层组织体系从“有形覆盖”走向“有效覆盖”,进而为引领基层社会治理准备条件;“共建”逻辑则侧重于推行“一核多元”的治理模式,既要确保党组织在基层社会治理中的政治主导地位,实现基层党组织对“共建”力量的联结和协调,也要保障多元治理主体的有效参与。[8]

二是关于党建引领与民族互嵌式社区关系研究。李伟等(2021)认为,民族互嵌是处理民族事务的一种有效治理方式,其本质目标在于实现社区各族群众在共建、共治、共享方面的深度融合。中国共产党作为民族互嵌式社区建设的顶层设计者,居于多元治理主体的“中心”位置,需从全局战略高度审视民族工作的政治方向与时代背景,坚持以社会主义核心价值观为引领,以铸牢中华民族共同体意识为主线,借助政治整合优势协调多元治理主体的价值共识,确保民族政策在民族互嵌式社区治理全链条中的有效贯彻执行。[9]赵哲(2021)认为,通过党建引领推动社区公共服务的深度融入以及对社会功能团体的有效嵌入,为各族群众提供坚实的组织保障;通过构建富有包容性的社区公共领域,搭建各民族交流互动、政治参与的公共空间,重塑各族群众对社区的归属感,推动民族互嵌式社区治理步入有序、健康的运行轨道。[10]史诗悦(2022)认为,党建引领是构建民族互嵌社会形态、打造和谐善治互嵌式民族社区的基石与动力源泉,民族互嵌式社区实现善治的关键在于依托党建引领来塑造社会治理架构,进而推动社区共治格局的形成。[11]

三是关于西藏党建引领民族互嵌式社区建设研究。银兴(2022)初步总结了西藏各地(市)党建引领民族互嵌式社区建设的实践经验,指出西藏党建引领主要是通过创新治理机制,强化社区各民族在组织活动、社会交往、文化交流等领域的交往交流交融,提升社区治理效能。[12]严庆等(2023)认为,由于西藏社会转型发展加快,党的执政需要回应诸如治理环境复杂化、治理目标精细化、治理方式民主化与治理技术现代化等一系列要求和变化;坚持党的领导核心地位,充分发挥社区基层党组织在促进经济发展、加强民族团结、改善民生和优化服务中的政治引领、统筹协调、服务治理等重要功能。[13]刘红旭等(2023)基于西藏林芝市G街道的实地调查,对社会工作如何在党建引领下全面参与基层社区治理进行了初步研究。[14]卓玛(2023)在总结西藏边境地区党执政成功实践的基础上,对西藏边境地区党建引领基层社会治理存在的问题与挑战以及提升路径进行了初步探索。[15]才让东知(2023)认为,完善社会治理机制,充分发挥社区党组织在引领社区共同体建设中的关键作用,是推进西藏民族互嵌式社区治理的有效路径。[16]

学术界围绕党建引领社区治理与民族互嵌式社区建设进行了广泛讨论,也取得了较为丰硕的研究成果。就党建引领社区治理而言,学者们挖掘了党建引领社区治理蕴含的“党建”逻辑与“治理”逻辑,并从嵌入、动员、整合等视角对党建引领社区治理的运行机制进行了深入分析;[17]就民族互嵌式社区建设而言,学者们对“民族互嵌”本质内涵进行了初步探讨,并围绕空间、经济、社会、文化、心理等维度就如何推进民族互嵌式社区建设展开了深入讨论。然而,从现有研究来看,将党建引领与民族互嵌式社区建设结合起来进行研究的成果仍不够丰富,学者们在研究党建引领民族互嵌式社区建设时,更多是将党建引领作为民族互嵌式社区建设的一个维度进行讨论,缺乏对党建引领民族互嵌式社区建设内在逻辑的深入探讨。虽然有学者对西藏党建引领民族互嵌式社区建设进行了初步探索,但从社会网络视角分析党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体建设的研究成果尚付诸阙如。本文认为,共同体的本质内涵是一种社会关系的结合,是一种充满生机的社会网络。党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体建设有必要回归共同体的本质内涵,以社会网络构建为研究切入点,探讨社会网络视角下党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体建设的内在逻辑与行动路径。这将有助于深刻理解与把握如何通过党建引领激发、协调和优化多民族社区内部各主体间复杂多元的社会网络,引导其向互嵌共生、和谐共进的治理共同体目标演进,最终实现各民族广泛交往交流交融、社区治理效能显著提升与社会治理现代化转型等多重目标。

随着西藏经济社会快速发展,多民族交错居住在同一社区日益增多,这既为各民族广泛交往交流交融创造了现实条件,也为推进基层社会治理创新提供了实践场域。在此背景下,推进西藏民族互嵌式社区治理共同体建设,促进各民族广泛交往交流交融,推动民族团结进步创建工作走深走实,不断提升西藏城乡社区社会治理效能,已成为推进西藏基层社会治理现代化的重要任务。坚持和加强党的全面领导,充分发挥党建引领核心作用,是确保西藏民族互嵌式社区治理共同体成功构建的关键因素。因此,有必要在现有研究基础上,将党建引领与西藏民族互嵌式社区建设置于社会治理共同体建设的高度进行整合性研究。此举既能回应西藏基层社会治理现代化转型与多民族社区治理实践创新的时代需求,也有利于推动西藏多民族社区的和谐稳定与各民族更深层次的交往交流交融,进而为西藏推进长治久安与高质量发展奠定坚实的社会治理基础。

二、党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体建设的理论逻辑:基于社会网络分析视角

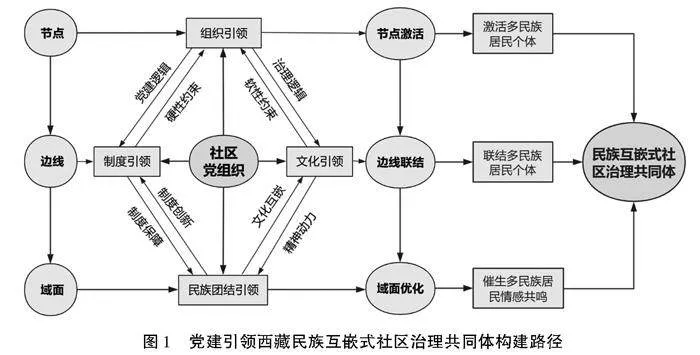

社会网络理论认为,构成社会网络的基本要素包括节点、边线与域面。本文以社会网络为分析视角研究党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体建设,其基石在于对社会网络结构中“节点-边线-域面”这三个基本要素的深刻理解与精准运用。其中,节点作为个体或组织的象征,构成了社会网络的基本单元,承载着现实世界中各类主体的交互行为与影响力传播;边线作为节点间的连线,象征着这些个体间错综复杂的关系与联系,它们构成了信息、资源与影响力的流通渠道;而节点与边线的组合布局所形成的网络域面,则直观地映射出整个系统的全局互联模式、局部社群聚类特性与互动规律。在社会网络结构中,节点的激活、边线的联结以及网络域面的优化,共同构成了党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体构建的理论逻辑。

中国共产党以其鲜明的政治属性与深厚的群众基础,在民族互嵌式社区社会网络中发挥着关键的中枢联结与驱动引领作用。党组织通过党建引领组织建设,能有效激活民族互嵌式社区社会网络中各节点的参与热情与行动力,将各方力量统一到民族互嵌式社区治理共同体建设的宏伟目标之下。同时,党组织致力于培育和强化各节点间的连接纽带,通过深化民族互嵌式社区中各主体间的关系链接,构建一个既充满生机活力又确保社会秩序的聚合机制。这一机制能有效吸引并整合民族互嵌式社区多元治理主体,逐步构建起一个结构清晰、功能完备的社会治理网络。在这一过程中,基层党组织巧妙地将其政治优势与具备整合功能的民族互嵌式社区建设紧密结合,并将其转化为一种能凝聚社会共识、协调个体行动的社会治理方式,从而构建起以增进社会有机团结为价值取向、以促进各民族交往交流交融为价值追求、以提升基层社区社会治理效能为价值目标的民族互嵌式社区治理共同体。

从宏观层面来看,党组织运用其政治领导力,精心擘画与宏观调控社会网络的整体架构,确保其适应民族互嵌式社区建设的总体需求,促进各民族深度交融与社会治理效能的整体提升。从微观层面来看,党组织通过敏锐洞察并激发民族互嵌式社区各个节点的内在潜力,引导其在社会网络中开展积极、持续的互动与协作,共同塑造并维系民族互嵌式社区治理共同体的和谐生态与持续发展动力。由此可以看出,社会网络结构中“节点—边线—域面”这三大要素,在党组织的科学谋划与精心组织下,被有机融入到西藏民族互嵌式社区建设实践中,形成“节点激活-边线联结-域面优化”三个关键步骤,探索出一条逻辑严谨、功能完备、富有活力的党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体构建路径。

一是节点激活,以党建引领组织建设统合各关系节点。民族互嵌式社区包含多个具有不同文化、风俗习惯的多民族居民个体,这些多民族居民个体不仅代表了多元的社会角色和职能,而且还各自承载着独特的民族文化属性,构成了民族互嵌式社区社会网络中的多元节点。结构洞理论认为,社会网络中的某个或某些个体并无直接联系,如果两者之间缺少直接联系,则会产生“结构洞”,为此,需要通过第三方节点才能形成联系。在民族互嵌式社区社会网络中,由于节点类型的属性差异与多样性,有可能导致某些多民族居民个体或群体之间形成“结构空隙”,继而影响社区共识凝聚与互嵌程度。基于此,在民族互嵌式社区各个关系节点建立党组织,犹如在社会网络中植入了强大的凝聚核心,为多民族社区提供了统一的价值导向、组织框架与行动指南,确保民族团结进步创建工作沿着正确方向深入开展,避免碎片化和无序状态。由此可以看出,党组织在民族互嵌式社区各节点间扮演着“桥接者”的角色,能有效连接可能存在“结构空隙”的多民族居民个体,促进多民族居民个体间的理解、接纳、信任与合作,从而增加各节点间的互动频次,有助于消除关系孤岛,提升社会网络的连通性与包容性,优化民族互嵌式社区社会网络的整体结构。

二是边线联结,以党建引领制度建设与文化建设联结各关系节点。由于西藏社会发育水平相对滞后,多民族居民个体对民族互嵌式社区治理共同体建设的认识及参与意识可能存在一定差距。通过党建引领制度建设与文化建设,不仅旨在构建一套清晰、稳定的规则体系以维护社会网络秩序,还能承担起动员和引导多民族居民个体积极参与社区建设、增进社区共同体意识的时代重任。首先,制度建设作为一种硬性约束,通过党组织主导的制度设计与政策执行,为多民族居民个体提供明确的行动指南,同时也为多民族居民个体提供参与社区事务的制度规范,推动多民族居民个体在制度框架下逐步提升其参与素养,共同构建和维护民族互嵌式社区的行为规范与社会秩序。这些规则如同社会网络中的“结构化连边”,明确了多民族居民个体间的权利义务、行为规范及互动模式,为多民族居民交往与互动提供了有力的制度支撑。其次,文化建设作为一种软性约束,党组织通过文化空间的塑造、文化活动的开展以及文化符号的传播,营造积极向上、多元的社区文化氛围,为民族互嵌式社区治理共同体建设提供充足的精神动力,以此增进多民族居民的情感交融与文化共享,进而增强社会网络的活力与凝聚力。再次,党建引领制度建设与文化建设是秩序与活力的辩证统一。制度建设提供的硬性约束如同社会网络中的“骨骼系统”,不仅保证了社会网络的基本形态和功能得以有效发挥,而且通过参与机制的制度安排,激发多民族居民个体向党组织靠近,形成更加紧密、稳定的社会连接;文化建设提供的软性约束如同社会网络中的“神经系统”,不仅可以激发多民族居民个体的参与热情,鼓励他们积极参与社区公共事务,而且还有助于培育民族互嵌式社区公共精神,使社区社会网络更加充满活力。

三是域面优化,以党建引领民族团结建设凝聚各关系节点。通过激活与联结多民族社区中各关系节点,在宏观架构上已逐步构建起党组织引领多民族居民交往互动的社会网络。这一网络不仅孕育出党群服务中心、文化活动中心等公共空间,党组织还通过策划各类富有吸引力的文化活动,引导并激励多民族居民个体积极参与,使之成为增进各民族交流互鉴的载体平台。但是,单纯的物理性质和结构的关系仅能提供人际交往的实践平台,而无法催生深层次的人际互动与情感共鸣。若要深入推进民族互嵌式社区治理共同体建设,将机械的物理性质和结构的关系转变为生机勃勃的、有机团结的社会关系,仍需加强民族互嵌式社区的微观社会网络建设,激活多民族居民个体对社区的情感归属与心理认同。一方面,党组织创新运用情感治理手段,将党建引领民族团结建设融入社区治理,强调以情感建构为媒介,引导多民族居民在生活中情感互洽、在生产中互助互惠,实现从刚性制度治理向柔性情感治理转变,大力推进社会治理制度创新;另一方面,党组织通过推动民族团结进步创建工作纵深发展,加强多民族社区文化建设,促进各民族文化交流与文化互嵌,使社区内多民族居民不再局限于表面的人际交往互动,而是升华为更深层次的情感交融与心理认同,逐步形成一个既有紧密社会联系、又有深厚情感纽带的文化共同体。

本文认为,党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体构建路径具体表现为“一个中心”“两个结合”“三个步骤”与“四个引领”(详见图1)。其中,“一个中心”即以党组织为中心;“两个结合”即党建逻辑与治理逻辑的结合、正式制度治理逻辑与非正式制度治理逻辑的结合;“三个步骤”即遵循“节点-边线-域面”的社会网络生成逻辑,对应民族互嵌式社区治理共同体建设“节点激活-边线联结-域面优化”三个关键步骤;“四个引领”即党建引领组织建设、党建引领制度建设、党建引领文化建设与党建引领民族团结建设。

三、党建引领西藏民族互嵌式社区治理共同体建设的实践探索:以德吉新村为考察中心

(一)案例选取及调研说明

德吉新村是西藏自治区扎囊县扎其乡下辖的一个易地扶贫搬迁社区,社区居民民族构成以藏族为主体,兼有汉族、回族、土族等多个民族,属于典型的多民族社区。截至2022年7月,德吉新村下辖8个村民小组,20个联户单位,全村共有192户796人。德吉新村党总支现有党员81人、预备党员3人、入党积极分子3人,下设两个党支部、四个党小组。近年来,德吉新村党总支紧紧围绕西藏自治区“六个基本”建设目标,以中共山南市委“八星党支部”创建活动为契机,打造“学习型队伍、服务型支部、创新型党建、引领型班子、战斗型阵地”,努力把基层党组织建设成为善团结、会发展的战斗堡垒,把德吉新村打造成为远近闻名的民族团结示范村。德吉新村也因此获得山南市民族团结进步模范单位、扎囊县民族团结进步模范单位等荣誉称号。

2022年7月-8月,课题组对德吉新村开展了田野调查,通过问卷调查、入户访谈以及档案查阅等方式获取第一手研究资料和研究数据。调研期间,课题组还分别与德吉新村党支部书记及副书记、党小组组长、普通党员、驻村工作队员以及各族群众等进行了深度访谈,同时还完成了与扎囊县人民政府、扎其乡人民政府等不同层级政府部门领导的半结构式访谈。本文正是基于德吉新村党总支引领民族互嵌式社区建设的实践探索,以探讨新时代党建引领民族互嵌式社区治理共同体建设的实践路径。

(二)德吉新村党建引领民族互嵌式社区治理共同体建设的实践探索

1.以党建引领组织建设激活民族互嵌式社区各关系节点

党建引领组织建设是构建民族互嵌式社区治理共同体的基本前提。党组织在构建民族互嵌式社区治理共同体过程中,通过创新组织形式与强化组织功能,有效联结并调动社区内各关系节点,构建起一个以党组织为轴心,兼具纵向渗透力与横向整合力的网络组织形态。从纵向维度来看,党组织将影响力植根于社区的每个角落与每户家庭。这一组织架构不仅确保了党组织网络的广泛延伸,实现对社区最基层单元的全面覆盖,而且有效激活了党组织与社区多民族居民间的紧密联系。社区党员作为联系和服务各族群众的桥梁纽带,不仅密切了党群、干群关系,更使得基层党组织能敏锐捕捉到各族群众的即时需求与深层诉求,并作出快速、精准响应,有效提升民族互嵌式社区治理的深度与精准度。从横向维度来看,党组织通过在社区各类自组织中设立党支部或选拔具有较高政治素养、深受各族群众拥护的党员干部担任负责人,实现了社区党组织与各类自组织的有机嵌入。这种嵌入式治理方式,在尊重并保护社区各类自组织的自主性同时,还确保了党组织对其活动的适时指导与有效监督,引导各类自组织的行动方向与民族互嵌式社区治理共同体建设愿景保持高度契合。如此,党组织不仅拓宽了自身在民族互嵌式社区治理共同体建设中的覆盖面与影响力,也赋予了各类自组织更强的凝聚力与行动力,使其成为民族互嵌式社区治理共同体建设中不可或缺的重要力量。同时,党组织还应充分利用党群服务中心、新时代文明实践站等载体平台,将纵向网络与横向网络中的多元治理力量进行系统整合,构筑起以党组织为核心、多方主体积极参与、全民共建共治共享的社会治理格局。纵向的深度渗透确保了党组织对民族互嵌式社区治理共同体建设脉络的精准把握,横向的广度整合则赋予了民族互嵌式治理共同体更强的包容性与多元活力。最终,将社区各族群众、各类自组织有机纳入民族互嵌式社区社会网络中,实现了对民族互嵌式社区中复杂关系节点的深度激活与高效统合。

在纵向组织体系构建上,德吉新村党总支精心设计并精准实施了一套“党支部—村民小组—联户单位—联户”的四级联动机制,将党的领导力量切实下沉至社区治理最前沿。具体来说,在党组织的领导下,合理划分为8个村民小组,这些小组犹如多民族社区治理的支柱,各自承担特定区域内的社会管理与公共服务职责。每个小组再细分为20个联户单位,形成了多民族社区治理单元的精细化网格,指派党员担任各个村民小组及联户单位的负责人。这种划分遵循规模适中、便于管理的原则,每个村民小组平均管辖2-3个联户单位,确保责任区域明确、任务分工合理。每个联户单位直接对接7-11名群众,实现了对社区多民族居民的精准覆盖与贴心服务。德吉新村党组织的四级联动机制,充分体现了党组织在这一层级分明的组织架构中,巧妙地发挥了党员干部的先锋模范作用。社区党员作为党在基层的代言人,既是政策传达者,又是民意反馈者,更是社区服务的积极参与者与提供者。他们扎根社区日常生活的最细微处,凭借对党的方针政策的深刻理解以及党与群众的紧密联系,打通多民族社区治理“最后一公里”。

在横向组织体系构建上,德吉新村党总支深谙多元共治之道,积极挖掘与培育乡村自治力量,构建了诸如党员先锋服务队、卫生环保志愿服务队、理论政策宣讲志愿服务队、文艺志愿服务队、巾帼志愿服务队等若干志愿服务团体,并由党员模范担任各志愿服务队队长。这些志愿服务团队有效填补了多民族社区治理的多元需求空间,实现了社区党组织与各类自组织的无缝对接与深度融合。其中,党员先锋队主要发挥党员引领作用,负责解决村内群众纠纷事件;卫生环保志愿服务队负责村内生态环境保护和建设;理论政策宣讲志愿服务队深入群众,及时把党的路线方针政策传达到基层,为各族群众答问解疑;文艺志愿服务队负责组织社区居民日常文化娱乐活动;巾帼志愿服务队则重点关注村内的老人、小孩、妇女等弱势群体,定期开展慰问、关爱活动,帮助解决生活困难。同时,德吉新村党总支还创新了“一核两地三联四中心”的基层社会治理模式。其中,“一核”即基层党建这一工作核心,“两地”指德吉新村党总支部委员会、德吉新村村民委员会两个管理服务主阵地,“三联”指组建包括党员、“双联户”和志愿者服务队伍的多元联合堡垒,“四中心”则是利用好党群活动中心、新时代文明实践站、综合文化服务中心、便民服务站四个活动中心,共同服务于民族互嵌式社区治理共同体建设目标。

2.以党建引领制度建设提供民族互嵌式社区关系联结的外在保障

党建引领制度建设是构建民族互嵌式社区治理共同体的外在保障。制度建设是党组织建设的根本,其本质在于以法治精神为引领,构筑起既能体现民族特色、又能促进多元共融的社区治理框架与规范体系。一方面,党组织作为凝聚与动员多民族居民个体深度参与社区建设、强化共同体意识的核心力量,肩负着培育多元主体“共建共治共享”理念的时代使命;另一方面,党建引领制度建设是构建公正、透明社区治理规则体系的关键路径,是塑造社区社会网络秩序的重要基石。党组织通过顶层制度设计与基层社会治理实践创新的有机融合,精准制定并严格执行一系列契合民族互嵌式社区治理实际的政策文件与规章制度。这些政策文件与规章制度如同支撑民族互嵌式社区稳健运行的“骨骼”,它不仅确立了多民族居民在社区的权利边界、责任担当以及行为准则,更为他们跨越文化差异、实现交往互动提供了不可或缺的行为导向。通过党建引领制度建设,确保了多民族社区社会秩序的稳定性和可预期性,使多民族居民在共享社区空间、共担社区责任、共创社区未来的治理实践中稳步迈向和谐共处、互利共赢的法治轨道,推动民族团结进步创建与社区繁荣发展的有机统一。党建引领制度建设的又一目标是动员和引导多民族居民积极参与社区建设,提升其社区共同体意识。基层党组织通过制度创新,为多民族居民搭建多元化的参与平台,提供更加便捷的参与渠道,赋予其参与社区公共事务决策、公共产品供给等方面的实质性权利,以此激发其社区主人翁意识,增强其社会责任感与社区归属感,使之成为民族互嵌式社区建设的积极参与者与建设者,共同为建设和谐稳定、繁荣发展、富有活力的民族互嵌式社区治理共同体贡献力量。

在制度动员方面,党组织充分发挥政治引领与组织吸纳作用,将驻村干部、村“两委”班子成员、“双联户”户长、农牧民党员、基层宣讲员等社区骨干力量注册为新时代文明实践志愿者,建设一支核心志愿服务团队。同时,广泛吸纳基层民兵、退伍军人、老干部、老党员、老模范、老教师、老战士等“五老”人员,以及乡土文化人才、致富带头人、科技能人、法律明白人、先进人物、返乡创业人员等多元力量加入志愿服务队伍,构建起覆盖多民族、多行业、多年龄段的志愿者服务体系。通过制度动员,将多民族居民有效纳入社区各类社会组织,壮大多民族社区居民自治力量,不断提高多民族社区居民参与社区治理的组织化程度。德吉新村党总支还充分发挥党组织“纵向到底、横向到边”的组织优势,引导多民族居民、社区内各类社会组织广泛参与社区治理。围绕推进民族团结进步创建、促进社区和谐繁荣发展等核心议题,定期组织召开党建工作联席会议,鼓励各民族代表、各类社会组织代表积极参与讨论、建言献策,通过真诚对话与民主协商,达成广泛共识。在此基础上,党组织指导制定民族互嵌式社区建设行动计划与具体措施,确保社区治理共识转化为实实在在的社区治理行动,推动民族互嵌式社区建设的有序开展与持续深化。这一过程不仅增强了多民族居民的主体意识和参与精神,而且还促进了不同民族、不同群体之间的沟通交流与团结协作,为构建和谐繁荣发展的民族互嵌式社区提供了强有力的制度保障。

在制度规范方面,德吉新村严格依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,制定了详细的《德吉新村村民公约》,对多民族居民的权利和义务进行了细致规定,为多民族居民有序参与社区治理提供行动指南。编制了《德吉新村志愿者服务队规章制度》,对每个志愿服务队的职责和功能进行了明确规定,确保各志愿服务队运行规范有序。德吉新村还创新实施了“双联户”制度、集体产权制度、环境卫生清洁制度等一系列涵盖经济、社会、生态等多领域的社区治理制度规范,这些制度规范既关注民族互嵌式社区治理的宏观层面,也关照多民族居民日常生活的细微之处,为社区社会网络的维系和民族互嵌式社区治理共同体建设提供了坚实的制度保障。

3.以党建引领文化建设激发民族互嵌式社区关系联结的内在活力

党建引领文化建设是构建民族互嵌式社区治理共同体的内在动力。党组织通过精心塑造文化空间、策划文化活动、传播文化符号,致力于构建一个积极向上、兼容并蓄的多民族社区文化环境。党建引领文化建设,旨在弘扬中华民族优秀传统文化,挖掘各民族特色文化资源,以此增进文化认同、筑牢民族团结的精神基石。党组织引导多民族居民在文化交流中寻找共通的价值观念、共享的文化记忆,形成对中华民族共有精神家园的深度认同,为民族互嵌式社区治理共同体建设注入强大的精神动力。从文化空间建设维度来看,党组织通过精心规划与设计,构建起多元、开放、富有民族特色的多民族社区文化空间,为多民族居民提供丰富的文化体验场景与情感交流场所,旨在打破物理空间界限,创建具有多民族元素的文化场景,使多民族居民在日常生产生活中直观感知多元文化并存。从文化活动开展维度来看,党组织积极组织开展丰富多彩、富有民族特色的文化活动,搭建多民族居民深度参与、情感交融的文化互动舞台,激发多民族居民的参与热情,通过共同参与社区文化活动,增进彼此间的情感交流与友谊维系。从文化符号传播维度来看,党组织既是主流文化符号的引领者与传播者,也是民族特色文化符号的弘扬者与保护者。党组织积极推动国家通用语言文字在多民族社区普及推广与规范使用,并将其作为多民族社区加强沟通交流、强化国家认同、促进社会整合的重要工具。与此同时,党组织深入挖掘各民族独特的文化元素等,将其融入民族互嵌式社区建设的方方面面,使其成为民族互嵌式社区文化景观的重要组成部分。

党建引领文化建设是民族互嵌式社区治理共同体建设的核心驱动力,德吉新村党总支把党建引领文化建设作为构建和谐社区、巩固民族团结的关键要素。通过精心构建文化空间、策划多元文化活动、突出各民族共有共享的中华文化符号和中华民族形象,致力于打造一个兼容并蓄、和合共生的多民族社区文化环境。

从文化空间建设维度来看,德吉新村党总支充分发挥主导作用,科学规划与精心设计,构建起一个个集多元文化与民族特色于一体的社区公共文化空间,如历史文化长廊、党史馆、文化活动广场、农家书屋、文化活动室等,为多民族居民提供了丰富的文化体验与情感交流场所。其中,历史文化长廊翔实地展示了民主改革以来西藏所发生的翻天覆地变化、2001年以来德吉新村易地扶贫搬迁与小康示范村建设成效以及西藏各族群众守望相助的生动事例;党史馆则系统介绍了中国共产党带领全国各族人民从站起来、富起来到强起来的光辉历程,以及中国共产党带领西藏各族群众携手共进的感人故事,彰显了党中央对西藏的亲切关怀;文化活动广场不仅是社区居民开展文化活动的中心,还是社区居民开展族际交往的重要场所,为增进族际接触、促进各民族深度交往交流交融提供了重要的实践场域。

从文化活动开展维度来看,德吉新村党总支精心策划并开展了一系列富有民族特色的文化活动,旨在激发多民族居民参与热情,全面增进多民族居民的情感交融与友谊维系。一是依托村级公共文化服务体系,在中秋节等传统节日、“西藏百万农奴解放纪念日”等重大纪念日策划主题鲜明的群众性活动,组织电影观看、篮球比赛、文艺演出等活动,为促进各民族交往交流交融提供有力的活动支撑;二是定期举办劳动技能培训、法治宣传、科普讲座、国家通用语言文字学习、村级公共事务讨论等活动,以文化浸润滋养多民族居民的精神世界、提升多民族居民的精神风貌;三是坚持群众性文化活动常态化,每周一早上定时升国旗、唱国歌,持续开展党史学习教育,全方位动员多民族居民参与“永远跟党走”“强国复兴有我”“我眼中的这十年”等主题教育实践活动,以及“甜茶馆里话党恩”等志愿服务项目,确保月月有安排、周周有行动、天天有活动,营造浓厚的文化活动氛围。

从文化符号传播维度来看,德吉新村党总支注重突出各民族共享的中华文化符号和树立中华民族形象。语言文字作为人类社会最重要的信息交流工具,具备强大的凝聚作用,是民族文化的关键符号,是文化认同的基础和标志。国家通用语言文字有着深厚的历史底蕴,是传播中华民族共同的、珍贵的文化记忆的重要载体。德吉新村党总支大力营造国家通用语言文字使用氛围,通过党员干部带头学习和使用国家通用语言文字等方式,激发了多民族居民学习和使用国家通用语言文字的热情。德吉新村党总支还特别注重在公共场所突出中华民族共同体意识主题,呈现中华文化符号和中华民族形象。通过在文化活动广场、文化活动室、户外宣传栏、多功能会议室等公共场所展示五十六个民族的形象、服饰等文化元素,切实增强各民族对中华文化的高度认同。

4.以党建引领民族团结建设激发民族互嵌式社区社会网络的情感共鸣

党建引领民族团结建设是构建民族互嵌式社区治理共同体的价值目标。党建引领民族团结建设,其本质在于通过对社区微观网络的情感激活、为人民服务的执政初心的贯彻实践以及各民族交往交流交融的不断深化,挖掘和激发多民族社区居民心理互嵌的潜能,从而构建一个既具备紧密社会联系、又富含深厚情感纽带的社区共同体。就情感激活而言,党组织着眼于构建和谐的邻里关系,逐步培育并拓宽其社会网络,以此不断拉近多民族居民的心理距离。就执政为民而言,党组织始终坚持人民立场,将倾听多民族居民的心声与诉求视为其服务工作的首要任务。通过深入基层、贴近群众,党组织精准把握多民族居民日常生产生活中的实际需求与心理期盼,提供细心周到的服务与帮助,以此不断吸引多民族居民紧紧围绕在党组织周围,拉近他们与党组织的情感距离,为各民族广泛交往交流交融创造条件。就民族交融而言,党组织引领下的民族团结建设,既希望多民族居民在交往交流中促进族际通婚,构建和谐的族际关系;又强调多民族居民为实现共同富裕,以互助合作、互惠互利、共建共享等方式参与社区经济发展,在社区建立共生互补的经济关系。随着多民族居民在生产生活领域中的深度融合,不仅增进了多民族居民的物质联系,更强化了精神纽带,各民族在共同追求美好生活实践中,共享改革开放发展成果,共同筑牢民族团结基石。

德吉新村党总支充分发挥党员干部的示范引领作用,秉承“一个支部就是一座堡垒、一名党员就是一面旗帜”的理念,坚持“两个共同”的民族工作方针,教育引导各族群众铸牢中华民族共同体意识,着力构建各民族相互尊重、相互包容、相互欣赏的和谐局面。在社区形成了驻村工作队主抓、村“两委”共抓、多民族居民共同参与的民族团结进步示范创建工作新格局,呈现出“人人心系民族团结、人人共话民族团结、人人践行民族团结、人人争当民族团结模范”的良好态势,为民族团结进步创建工作提供了坚强的组织保障。

一是构建温馨的邻里互助关系。在德吉新村党总支带领下,社区各族群众秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,积极参与“邻里互助”志愿服务活动,以行动不便、生活困难的弱势群体为服务对象,将照料孤寡老人、关心留守儿童、帮助劳动力短缺家庭等纳入志愿服务范围。近年来,已累计开展互助活动130余次,通过“爱心超市”捐赠衣物3100余件,配合村“两委”调解矛盾纠纷80余次。2016年,社区居民阿佳洛桑患脑血栓,社区各族群众自发为其筹集捐款20万元,康复后的阿佳洛桑主动承担起村内卫生清扫工作,以实际行动回馈乡亲们的关爱。德吉新村党总支通过志愿服务精神赋能民族团结进步示范社区创建,将中华民族扶危济困、守望相助的传统美德内化于心、外化于行,生动诠释了全心全意为人民服务的宗旨。

二是构建和谐的党群干群关系。德吉新村党总支积极创造条件,让党员干部与各族群众在同吃、同住、同劳动中相互学习、相互帮助,以此增进相互了解,做到相互欣赏。德吉新村党总支在为民办实事活动中,努力打造功能齐全、便捷高效的便民服务站,着力解决各族群众生产生活中的难题。通过设立党员民族团结先锋岗,由村两委班子、驻村工作队、青年党员轮流坐班,为社区居民提供“一站式”服务。同时,积极引入市场力量,开设惠民超市,方便社区居民就近购买生产生活资料,有效解决了社区居民因远离市场中心导致的购物难等民生问题,不断改善社区公共服务供给。

三是构建协作的经济生产关系。按照“总支引路、党员带路、产业铺路”的工作思路,德吉新村党总支通过领办、创办、协办各类示范基地和示范项目,激励广大党员干部争当致富带富的先锋模范;大力推行“支部+专业合作社+农牧民”共享经济发展模式,社区党组织、驻村工作队、技术能手与各族群众结成帮扶对子,传授致富技能,提供市场信息,充分发挥党员致富带头人、村居致富能手的示范带动效应;因地制宜发展村集体经济,积极争取上级党委政府包村小组的支持与帮助,深入调研产业发展状况,制定科学的产业发展规划,持续壮大村集体经济实力。通过实施这一系列举措,促使多民族居民共同参与产业发展、共享经济发展成果,促进了多民族居民在生产生活领域中的经济互嵌,增强了多民族居民在经济层面的共建共享。

四是构建融洽的族际交往关系。德吉新村党总支在强化宣传引导的基础上,广泛搭建载体平台,积极探索民族团结进步创建工作新途径。如组织召开“民族团结在身边”座谈会,让社区各族群众切身感受到浓浓的民族团结之情,进一步增强其民族团结观念;组织召开民族团结进步先进个人与模范家庭表彰大会,挖掘、宣传各民族交往交流交融的典型事迹,引导各族群众争做民族团结的先进使者。德吉新村党总支通过积极创造各民族共居共学共事共乐的社会环境,吸引更多其他民族同胞加入德吉新村这个团结和睦的大家庭。截至2022年7月,德吉新村已有12名藏族同胞与汉族、土族等其他民族同胞结婚成家,他们以实际行动书写了民族团结进步事业的新篇章。其中,藏族同胞次仁央金与汉族同胞周吉焕组成的多民族家庭尤为值得称赞,夫妻俩为一对儿女分别取名为周民团、周民结,寓意“民族团结”,这不仅是夫妻双方爱情的结晶,更是“民族团结一家亲”的生动写照。

四、结语

德吉新村党总支在实践中敏锐洞察到社会网络构建在社区治理中的重要性,选择以关系激活作为民族互嵌式社区治理共同体建设的突破口,通过党建引领组织建设,激发社会网络中各个节点即社区多元主体的参与意识与行动效能。党组织巧妙地将这些个体力量凝聚起来,共同致力于民族互嵌式社区治理共同体建设,确保所有成员对民族互嵌式社区共同体建设目标树立坚定信念、达成一致共识。同时,党组织还进一步发挥党建引领制度建设与文化建设的双重引力,将其作为联结各关系节点、强化社区凝聚力的有效工具。通过构建一套兼顾活力与秩序的聚合机制,成功吸引了民族互嵌式社区多元治理主体,并实现了高效整合。这一机制经纬交织,编织出一张结构清晰、功能完备的社区社会网络,为全面提升民族互嵌式社区治理效能提供了坚实的制度保障。此外,党组织还积极借鉴情感治理理念,将民族团结进步创建工作元素有机融入民族互嵌式社区建设的日常点滴细节。坚信情感交流是促进各民族交往交流交融的重要桥梁,坚持将增进多民族居民的情感互动作为工作重心,引导多民族居民在日常生产生活中增进了解、深化感情。通过情感治理这一举措,有力推动了社区治理模式从传统硬性约束向富含人文关怀的现代柔性治理成功转型,营造出多民族居民和睦共处、团结协作的社会环境。综合看来,社会网络中的“节点-边线-域面”这三大网络结构要素,在党组织的科学引领与精心安排下,有机融入到民族互嵌式社区治理共同体建设实践中,描绘出一幅逻辑严谨、功能完备、富有活力的民族互嵌式社区治理共同体构建蓝图。

党建引领民族互嵌式社区治理共同体建设,既是新时代西藏自治区加强基层社区党建工作的内在要求,也是推进民族互嵌式社区建设的有效路径。党建引领民族互嵌式社区治理共同体建设作为西藏民族互嵌式社区建设的根本遵循,应将发挥党的全面领导的政治优势与推进民族互嵌式社区建设二者有机结合。党组织作为民族互嵌式社区治理共同体建设的核心主体,应积极探索党建引领与民族互嵌式社区治理共同体建设的逻辑契合与行动路径,同时基层党组织应积极探寻促进各民族广泛交往交流交融的有效路径。基于此,未来在推进党建引领民族互嵌式社区治理共同体建设实践中,还必须着力解决以下两个问题:一是如何进一步科学界定党建引领的具体内涵,并以此指导构建党建引领民族互嵌式社区治理共同体建设的适用性框架;二是如何根据党建引领民族互嵌式社区治理共同体建设的科学内涵与本质特征,进一步探讨党建引领民族互嵌式社区共同体建设的内在机理,并将党建引领的社会网络结构优势转化为推进民族互嵌式社区治理共同体建设的治理效能。

参考文献:

[1]中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议文件汇编[G].北京:人民出版社,2019.

[2]中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见[N].人民日报,2021-07-12(001).

[3]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.

[4]习近平在中央第七次西藏工作座谈会上强调:全面贯彻新时代党的治藏方略建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏[N].光明日报,2020-08-30(001).

[5]黄晓春.党建引领下的当代中国社会治理创新[J].中国社会科学,2021,(06):116-135+206-207.

[6]姜晓萍,田昭.授权赋能:党建引领城市社区治理的新样本[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2019,23(05):64-71.

[7]布成良.党建引领基层社会治理的逻辑与路径[J].社会科学,2020,(06):71-82.

[8]黄俊尧,魏泽吉.“党建”与“共建”:形塑基层社会治理格局的双重逻辑——基于杭州市D区的考察[J].中共天津市委党校学报,2020,22(03):13-20.

[9]李伟,李资源.社会治理共同体视域下民族互嵌式社区的内在机理与实现路径[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2021,(02):80-87.

[10]赵哲.再造认同:党建统合视阈下的互嵌式社区实践路径——以新疆伊吾县合村并居后的多民族社区为例[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2021,42(02):197-205.

[11]史诗悦.资产为本视角下城市互嵌式民族社区治理研究——基于义乌鸡鸣山社区的个案分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022,43(12):21-29.

[12]银兴.民族互嵌视域下西藏社区治理的实践经验与推进策略[J].西藏研究,2022,(05):67-75.

[13]严庆,齐凯.西藏边境地区铸牢中华民族共同体意识教育研究[J].西藏民族大学学报(哲学社会科学版),2023,44(01):54-58+155.

[14]刘红旭,达鹏宇,庄云香,王燕媚.党建引领的社会工作参与西藏社区治理探索——以林芝市G街道为例[J].中国藏学,2023,(01):16-27+210-211.

[15]卓玛.强边视域下西藏边境基层党建的实践与思考[J].西藏发展论坛,2023,(03):19-24.

[16]才让东知.从“嵌入”到“融入”再到“共同体”:西藏城市多民族互嵌式社区治理的路径探析[J].西藏发展论坛,2023,(04):65-71+82.

[17]孙强强.关系再造:基层党组织引领社区治理共同体的运行逻辑[J].中共天津市党校学报,2024,26(01):78-87.

收稿日期:2024-02-25责任编辑:秦艳

基金项目:国家社会科学基金项目“社会治理共同体视域下西藏民族互嵌式社区建构路径研究”(21BMZ046)、教育部人文社会科学研究青年基金项目“灾害重建背景下世界自然遗产地九寨沟的社区韧性营造研究”(20YJC850012)、西南民族大学中央高校基本科研业务费专项资金项目“社会治理共同体视域下基层组织的组织力提升研究——以德吉新村党支部为例”(2023SYJSCX128)阶段性成果。

作者简介:郑洲,西南民族大学公共管理学院教授,研究方向:民族地区公共管理、城乡社区治理;罗瑞泽,西南民族大学公共管理学院2022级硕士研究生,研究方向:城乡社区治理;刘礼源,西南民族大学公共管理学院2023级硕士研究生,研究方向:城乡社区治理。

A Study of Partybuildingled Construction of Ethnic

Interembedded Shequ Governance Community

from the Perspective of Social Network in Xizang:

A Case Study of Deji New Village in Zhanang County

Zheng Zhou, Luo Ruize, Liu Liyuan

(School of Public Administration, Southwest Minzu University, Chengdu,610041, Sichuan, China)

JOURNAL OF ETHNOLOGY, VOL. 15, NO.05, 57-67, 2024(CN51-1731/C, in Chinese)

DOI:10.3969/j.issn.1674-9391.2024.05.007

Abstract:

The grassroots Party organizations serve as a leading core for promoting the construction of ethnic interembedded shequ*, with Party building being a fundamental approach to constructing such ethnically integrated governance shequ. Using social network analysis, this paper seeks to explain the theoretical logic of the Party building leading the construction of ethnically intertwined shequ governance community;That is, the activation of network nodes, the connection of network boundaries, and the optimization of network domains collectively constitute a theoretical basis for Partybuildingled community governance. This theoretical framework strives to follow a social network reconstruction path of “nodes activation-boundaries connection-optimization of domains”. In this model, Partybuilding efforts aspire to facilitate organizational development in order to activate and integrate the membership in ethnic interembedded shequ. Additionally, Partybuildingled institutional and cultural development provide both external support and internal vitality for connecting various relationship nodes in said shequ, while Partybuildingled ethnic harmony initiatives provide collaborative advantages and practical benefits to these nodes. These policies have been seeking to deepen the emotional resonance of social networks and enhance the internal cohesion of social networks.

On this basis, this paper investigates the practice of Partybuildingled construction of ethnically interembedded shequ governance community in Deji New Village, Zhanang County. It is found that the Party organization in Deji New Village has closely combined the political advantages of the Partys overall leadership with the construction of ethnic interembedded shequ with integrated functions, resulting in a governance model that emphasizes consensusbuilding and coordinated actions. Specifically, through this Partyled organizational development, the participation and the effectiveness of various social network nodes were stimulated, ably consolidating individual efforts to ensure that all members developed a strong commitment and reached a unified consensus on the goal of the construction of ethnic interembedded shequ governance community. What is more, the dual roles of Partybuildingled institutional and cultural construction were used as an effective tool to connect all relationship nodes and strengthen community cohesion, establishing an aggregation mechanism that balanced vitality and order and successfully attracted multiple governance stakeholders of ethnic interembedded shequ and achieved efficient integration among them. Research also shows that Partybuildingled efforts towards ethnic harmony, focused on enhancing emotional interactions among multiracial inhabitants, guiding them towards greater mutual understanding and heartfelt affection. This effectively promoted a shift from traditional rigid constrains to modern flexible, humanistic approaches, fostering a harmonious, supportive, and cooperative social environment. The case of Deji New Village exemplifies the enhancement of organic and social unity as a value orientation, increasing integration of multiracial residents as a value pursuit, and improved grassroots ethnic interembedded community governance as a value goal, serving as a practical example for the ideal of “building a social governance community in which everyone shares responsibility, everybody is responsible, and every person shares the fruits of social governance.”

Key Words:

the Partybuildingled; ethnic interembedded shequ; social network; shequ governance community.

Note:

*Both shequ and gongtongti are usually translated as “community”in English. However, in this article the two have different meanings. Simply speaking, shequ refers to a community in a geographical sense while the meaning of gongtongti goes beyond this geographical space. To avoid confusion, the term shequ will refer to the former, while gongtongti will be translated as “community” in this article.