浅议如何聚焦审美素养赋能小学美术教育

2024-10-25冯玮霞

摘 要:文章讨论了审美素养在小学美术教育中的重要性,并探讨了如何通过美术教育提升小学生的审美素养。文章首先介绍了审美素养的概念,然后分析了学生审美意识、审美能力、审美知识的特点和重要性,提出了提高学生审美素养的途径,包括开展贴合学生的美术教学、丰富美术教育活动形式、营造良好的艺术环境氛围等。文章强调,美术教育可以帮助学生更好地感知理解和欣赏美的世界,激发对美的敏感性,培养他们对美的向往和情感,促进学生全面发展。

关键词:美育;审美素养;小学;美术教育

中图分类号:G623.75 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)40-0134-04

美育是审美教育、情操教育、心灵教育,是丰富想象力和培养创新意识的教育,能够提升审美素养、陶冶情操,温润心灵,激发创新创造活力。审美素养是个体在审美经验基础上积累起来的审美素质涵养。在义务教育小学阶段教育体系中,美育的实施可通过美术教育提升学生审美素养,促进学生在心理和精神方面向理想方面发展,美术教育在学生素质培养方面起着重要的作用。审美素养主要由审美知识、审美能力、审美意识三个要素组成,其中审美知识是审美素养的基础,审美能力是审美素养的核心,审美意识是审美素养的灵魂。9af9ac8a83baeca57f765fe10325387fe6d34eae8839691887e4834df7b95f9a

一、 审美素养的灵魂——审a7f5e3181715623c76beb9557ab081312477648c9cb50e89a5fa0ebaaccccd74美意识

审美意识主要包括审美趣味和审美观念两种形式,前者更个体化、感性化,后者更社会化、理性化。学生在美术审美活动中,对事物进行审美判断、审美感知、审美评价、审美表达,存在潜在的观念意识,促使他们在审美活动表现出学生的审美共性和个体差异性。

学生的审美趣味,按照学生的生活经历及心理活动所形成的情感,对物体事物以喜爱与否为评价,在审美活动中形成了比较稳定的思维模式,影响着审美活动中的分析与判断。学生年龄段的心理活动是以形象思维为主导,观察对象以直观形象为主。偏爱色彩鲜明、有趣、具体可感的直观形象,对抽象、表达模糊的形象,表现出较低的兴趣和敏感度。他们会喜欢大自然的动植物、自然景观,因为那有奇妙之美。他们会喜欢漫画中的卡通形象,因为色彩鲜艳、形象鲜明、性格突出、夸张有趣。过几天他们也许又会对某些美术表现形式特别感兴趣,喜欢这些表现形式的创作过程,如利用油水分离法在绘画中产生肌理的过程;在拓印中,拓印硬物所形成的肌理。随着年龄增长,到高年段的学生随着文化知识的提高,会逐渐懂得欣赏更具内涵的人文景观,如故宫、长城,感受建筑的壮美。

审美观念是富于理性内容的审美意识形态,集中体现了审美意识的意识形态性质。学生的审美观念受学校教育理念、班级文化熏陶、家庭氛围及社会环境等影响,在一定程度上反映了他们的道德观、人生观。学生的审美观念容易受到各种影响而不稳定,随着年龄和环境氛围而变化,年龄越大越趋向稳定。人之初,性本善。学生是很有正义感的,他们常在欣赏美术作品中特别关注勇敢、机灵、正气的形象,如葫芦娃、齐天大圣等。小学低年段的学生主观、好奇心强,喜欢玩游戏;小学高年段的学生内心生活日益丰富,理解能力不断提高。在制作许愿树的美术活动中,我们看到低年段学生制作各种造型的叶子写上自己的愿望,多以自我为中心,以学习、玩乐为内容;高年段学生的愿望会提及自身周围的人群:父母、同伴、老师,除了学习娱乐,还会关注社会的一些现象,谈到关于健康、品德行为等方面。

学生审美意识的提高,应该从审美趣味的培养入手,通过积累、沉淀不断形成稳定的审美观念。

二、 审美素养的核心——审美能力

审美是感性的。法国美学家杜夫海纳从雷蒙·贝耶那里借取“归纳性感性”一语,来揭示审美感受力既不脱离感性,又“能够抽象”的特征。学生在欣赏美术作品时,作品的色彩倾向会带给学生直接的体验感受,如暖色调会使人产生温暖的感觉,冷色调会使人感到清凉。学生从美术作品的不同色彩搭配组合,感受作者通过作品表达的不同情感内涵,如画面色彩明度、纯度跨度较大,色彩对比强烈的,学生会感受到作品要表达的躁动、浮动的情绪或热闹的气氛;反之,画面色彩明度、纯度跨度小,色彩对比弱,则会让学生感受到作品带来的轻松、宁静与和谐。在广东岭南版小学五年级上册的美术教材第二课中,有两幅画作《初踏黄金路》《伏尔加河上的纤夫》,两个作品都是表现劳动中的劳动者,学生可从画中不同的色调和美术语言,感受作者所表达的信息,把握作品的本质意义。学生在欣赏《初踏黄金路》中,从画面的暖调和鲜明的色彩,感受到秋收劳动的热闹场面以及欢乐喜悦的人们。相反,《伏尔加河上的纤夫》色调沉闷,一群纤夫面容憔悴、衣衫褴褛为了生计而劳动,使学生不禁同情俄国劳动人民的悲惨生活。

审美能力的创造性和表现形式是不可分割的整体。表现的冲动是创造的内在动力,并规定创造的基本方向,创造过程亦即审美情感的释放和升华过程。审美表现是对象化和形象化的创造性表现主体,不能在对象世界中创造与自己心理结构契合的审美意象,更谈不上任何审美的表现。学生感受事物多以直观为主导,思维活跃想象力强,他们对审美对象进行主观的审美反应时,会对其有所取舍、补充、阐释、变形等加工处理,并加以丰富的情感在其中。正因如此,从审美表现中,表现出学生对审美对象的解读。同一个美术创作主题,我们可以看到学生创作出多种风格的作品,从不同角度表现主题。这是学生对创作主题进行审美活动的不同感觉、知觉、记忆等因素决定的,具有鲜明的个性化审美倾向,也是审美观念不同的表现。

学生审美活动过程有三个阶段。第一阶段,在审美活动前期调动审美感觉力、审美知觉力,关注、捕捉审美对象的外表特征,获得视觉感官刺激,是审美活动的萌芽;第二阶段,调动记忆力、想象力、创意思维力,对审美对象进行关联想象,并获得情感共鸣,是审美活动的发展;第三阶段,调动领悟力深入地感受审美对象,了解创作者的创作动机、创作历史背景,甚至认识审美对象在美术史中呈现的价值,是审美活动的深层。

学生在审美活动过程中,审美能力起到很大作用。当学生对审美对象进行图像识读,观看图形、影像及视觉符号的识别和解读,审美能力支配整个图像识读的过程,决定了学生审美感知的方向。学生都爱玩变形金刚,有人感知到它身上那属于机械特有的硬朗线条;有人感知到它的“变”化美,变汽车、变机器人、变飞机,一物多变的多功能性;也有人感知到其所在电影中的正义感。不同的审美角度使学生审美切入点也有所不同的,审美的广度与深度会受到一定限制。审美活动到了中段,在初步审美感知后,学生对审美对象通过引发创意联想、物象关联,进行艺术创新。学生对变形金刚的联想是多样的,有模仿战斗场面添加特效、有造型再设计等。审美活动的最后完成阶段,学生立足自身经历、人生观和道德观,感受审美对象给观赏者带来的情感,辨析审美对象内含及深层意蕴。审美主体将自身体验到的审美经历和感受进行审美表达。

让学生自己真切地体验感受美术作品,通过分享,表达对美术作品深层次的直观理解,教师在评价中的点拨能让学生树立良好的审美观念,再次调动他们的想象力和理解力,使审美评价依据更加合理、充分。

三、 审美素养的基础——审美知识

学生的审美知识是学生从事审美活动所必需的,有助于学生对美术作品的理解与判断,提高学生美学知识和美术知识对提升美术活动的质量具有基础性作用。如学生初到艺术馆面对陌生的美术作品,不知道从何欣赏,如何进行赏析。有的学生随波逐流跟着别人亦步亦趋地欣赏;有的学生在听了讲解员的导赏后,理解创作者的创作背景、动机和表现手法的独特性后,再感受作品带来的情感信息,欣赏作品的美术表现形式独有的美感;也有学生掌握一定的审美知识后,尝试对同类美术作品作对比,这样就比较容易看到作品之间的差异,感受不同角度表现美的形式,在仔细地赏析后,发现前期作品与后期作品的影响与传承的关系。

小学生年龄小,心理状态随着成长不断在变化,生活认知和实践经验有限,但思维活跃,创造力求知欲和可塑性强。如果缺乏审美知识的美术审美将会是低水平的、盲目的。低年段的学生有时候会带着自己的画来问教师:“请看看我的画,画得是不是不像?”如果教师回答:“虽然不像,但挺好看的。”学生又会满脸疑惑地看着教师问:“既然画得不像,为什么会很好看呢?”大多数人以画作的写实程度作为唯一审美标准,学生也不例外。如果这样,那拍照算了,画的意义又何在?所以美术教育活动中,要让学生了解美术的基本知识,包括造型基础要素、视觉表达方式、设计原则及视觉媒介等。了解美术表现的各种形式,有助于认识不同美术表现形式的特点,从而更好地把握审美方法。渗透小学美术教育活动涉及的相关美术史或相关的创作技法的发展历程,有助学生深度学习美术,感受设计作品的美妙。

小学美术教育以引领学生进入审美世界为主,不应是相关的知识记忆。在一定的美术实践经验基础上形成知识的积累,帮助学生了解美术教育实践活动的各种表现手法、基本特点及相关文化历史背景,并在参与美术教育实践活动中提高欣赏和创作的质量。欣赏剪纸作品的时候,先了解剪纸创作所用的工具有别于其他形式的美术创作,有助于学生感受剪纸作品的魅力。欣赏蒋兆和的《流民图》、列宾的《给土耳其苏丹回信》,学生需要了解作者在什么样的环境下创作的,以及当时的社会背景,有助学生把握作者所表现的情感,深入了解作品的意蕴。教师在美术教育中普及相应的审美知识,包括美学知识、美术知识等,是开展审美活动的基础。

四、 提高审美素养的途径——开展美术教育

小学美术教育作为学生美育的主要实施途径之一,开展美术教育在提升学生的审美素养中起着至关重要的作用。美术教育可以帮助学生更好地感知理解和欣赏美的世界,激发对美的敏感性,培养他们对美的向往和情感,有助于促进学生全面发展。

(一)开展贴合学生实际美术教学

从学生的生活实际出发,开展美术课堂教育活动。学生的生活经验不多,难以理解比较高深的理论,所以教师应多用直观的范例,结合学生生活经验,让学生感受体验。在美术课堂教学上融入与学生生活相关的题材和素材,提供具有较高审美价值、贴近生活的审美对象,或者将美术作品与学生身边的生活联系起来,让美术教育立足学生的日常生活,帮助他们更好地理解和欣赏身边的美。如同伴的优秀作品比较容易引起学生的共鸣,学生愿意去模仿并参与学习,提升审美趣味。引导学生在美术教育活动中,结合自己对生活的感受,通过美术表现形式表达内心的想法和情感,促进美好的情感交流和审美思考,加深体验美的情感。

从学生的年龄出发,开展美术教育活动。根据学生年龄的认知发展、兴趣特点来设计美术教学,才能有效地提升他们的审美素养。学生的认知水平还在发展阶段,因此,在美术教育中应当注重帮助他们通过视听感官感知来欣赏美。游戏化教学适合学生的年龄特点,通过游戏可以让学生在轻松愉快的气氛中学习,在美术活动中融入游戏的环节,使枯燥的知识性内容更加有趣。

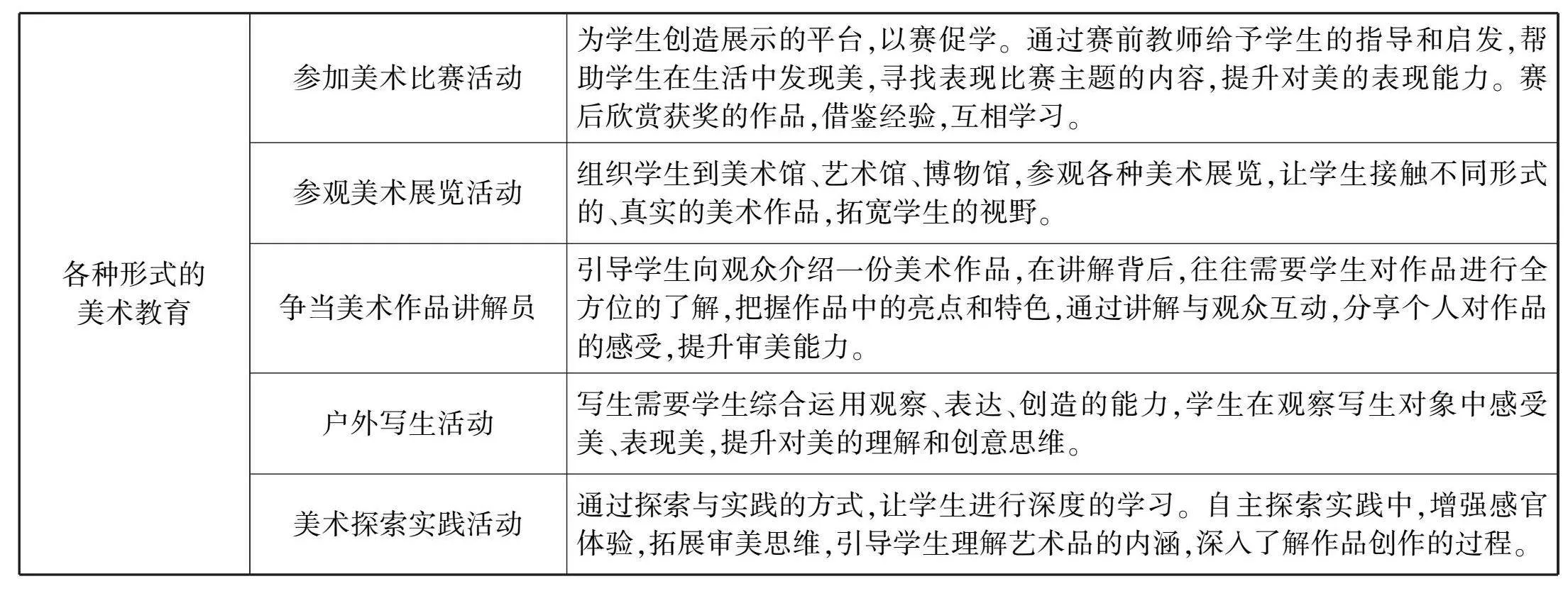

(二)丰富美术教育活动的形式

通过开展各种形式的美术教育活动,引导学生接触不同形式的艺术,丰富学生的审美体验,培养他们多元化的审美观念。

(三)营造良好的艺术环境氛围

环境氛围对学生的影响是全方位的,营造良好的自然环境氛围和人文环境氛围能潜移默化地提升学生审美素养。

在校园内、教室、走廊、美术室、图书馆等学生经常使用的场室或空间,陈列各种形式、不同风格的艺术作品,增加艺术元素的装饰,让学生在日常生活中接触不同类型的艺术作品,激发审美趣味。

此外,建立积极向上、充满艺术情感的人文氛围,能激发学生对美的追求。学生身边的教师、家长、同学,小朋友之间都可以成为学生审美素养的正面榜样,他们的艺术修养对学生是有一定的影响。在人与人之间的启发和交流中,能够激发新的创意和思维,促进艺术观念和表达的多样性,为学生提供广阔的审美视野。因此,提高教师和家长的审美素养显得非常重要。

五、 结论

提升学生美术审美素养的价值在于让学生心中树立美与丑的标准,会用心感受艺术作品的动人之处,能艺术地、积极地表达思想认识。在美术教育审美活动中,让学生学会用感官去发现美、感受美、聆听美、表现美,提高学生的美术审美素养。

参考文献:

[1]中共中央办公厅 国务院办公厅.关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[Z].2020-10-15.

[2]杜卫.审美与人生[M].北京:中国文史出版社,2018.

[3]郎思雨.论以美育为导向的小学美术欣赏教学[J].美术教育研究,2024(1):184-186.

[4]宋宵华.论语文教育教学中审美心理的培育[D].武汉:华中师范大学,2017.

[5]徐良辉.小学美术课程对学生审美能力的培养[J].美术教育研究,2018(8):162-163.

[6]祝田田.小学美术教学中学生审美素养的培养[J].亚太教育,2024(5):61-63.

[7]李彦伯.美术教育实践探索:以当代艺术家作品为例[J].美术教育研究,2024(4):150-152.