基于“说题”教学背景探讨物理习题教学如何从被动走向主动

2024-10-25林传贤

摘 要:“说题”教学引领学生经历自主解决问题的思维过程,让学生通过“说”的方式对知识与方法进行“重吸收”,是学生实现“有效的思维锻炼”的有力助手。因此,文章剖析了“说题”教学的含义与特征,挖掘其教学价值,并用实例对其教学的流程进行结构化解析。

关键词:“说题”教学;高中物理;习题;自主

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)40-0094-06

新课标、新高考的“双新”背景下,物理习题是学生实现知识“迁移”的重要载体,是学生实现“发展”的重要路径。物理习题教学是学生在掌握了一定的知识、拥有一定的技能基础上展开的、以问题解决能力为目标的教学模式。然而,诸多物理习题课堂仍然以“师讲生练”为主,忽略了学生的“自主—合作—探究”,不利于学生关键能力与品格的培养。针对此种现象,提出行之有效的解决方式——“说题”教学,旨在引领物理习题教学从被动走向主动,推动“育人”物理习题课堂的贯彻落实。

一、 “说题”教学的含义与特征

(一)“说题”教学的内涵

“说题”是由“说课”一词衍生而来。其中,“说”意味着学生应践行“说”的行为,将自身在解题过程中的所思、所想进行表露。由此可知,“说题”不仅能充分引发学生的“思”,更能让学生进行表达。可以说,“说题”教学是指学生在习题教学过程中的“出声思维”,是学生通过口头表达等行为进行的思维展示,并在教师的“引导”与“点拨”之下展开的分析、交流、评价、反思的新型的习题教学模式。

(二)“说题”教学的特征

结合“说题”教学的概念可知,该种教学模式要求学生积极思考、主动表达、深刻分析、互相交流、自我反思。因此,其具有自主性、探究性、有效性三重特征。

第一,自主性。有别于传统的习题教学,“说题”教学充分肯定学生的“课堂主人翁”的地位,要求学生积极、主动、自觉地进行学习活动、学习进程的管理。这种强调“自我”的教学模式能最大限度地激活学生的内在情感、调动学生主观能动性,从而让学生积极主动地克服自身在学习中所遇到的困难、协调自身学习系统中各种因素的作用,使“说题”教学展现其“力量”。

第二,探究性。“说题”教学的中心是“题”,学生需要对题目的各项信息进行提炼、分析,最终了解问题的本质,从而得到正确的解题思路、得到正确的答案。在这一过程中,学生对相关信息的处理并非“被动”,而需要积极主动地调动“旧知”,通过一系列的思维活动最终解决“新问题”。由此可知,“说题”离不开学生的深度思维参与,具有较强的探究性。值得注意的是,在“说题”教学中,教师往往会设计难度较大、综合性较强的习题以促进学生对知识的深度学习。因此,“说题”过程中应强化学生之间的合作交流,以使学生产生强烈、深度的思维碰撞,从而让学生的学习从“浅层”走向“深层”。

第三,有效性。“学生的发展”是课堂教学的最重要、最核心的目标。在传统的、以“讲授法”为主的习题课堂中,学生的学习方式是被动的、枯燥的、沉闷的,学生对所学内容的留存率相对较低。而物理学科的抽象性让“低留存率”的现状呈现“雪上加霜”的态势。“说题”教学强化学生的“体验感”,让学生经历“教授给他人”的过程,并通过质疑、讨论、辨析等双向互动的学习方式让学生的学习趋于主动。由此可知,有效性是“说题”教学重要的目标,也是其显著特征。

二、 “说题”教学价值的深度挖掘

(一)暴露学情,让学生认清自我

“说题”是重要的教学反馈方式,是教师精准掌握学情、学生正确自我认知的有力载体。通过“说题”、思考、分析、交流的过程,能充分暴露学生的“原始思维过程”,从而引领学生充分在知识、能力、思维等诸多维度的不足之处。此时,学生充分明确自身“现在在何处”,也能通过他人的“说题”实现横向对比,明确他人所处的位置。此时,结合学生的学习“目的地”,学生能更好地进行学习进程的规划,为习题教学实现“被动”到“主动”的转变提供支持。与此同时,通过横向对比还能充分激活学生的竞争欲望、提升学生的竞争意识,为学生的良性竞争、同步发展提供内在驱动力。

(二)获得变数,让学生拓展思维

在“说题”教学中,学生能真切地展示自身的思维成果,获取他人的思维成果。这种思维的碰撞,为课堂提供了丰富的资源,从而真切地满足学生的学习需求。这种由学生“主宰”的“自主型”课堂,不仅能表露学生的真实想法,也会出现“错误”与“亮点”等不同的“变数”,让物理习题课堂从“沉闷”趋于“鲜活”。通过“捕捉”这些“错误”与“亮点”,教师能及时调整自身的教学内容、教学策略、教学进程,学生能及时了解自身的优势与不足,从而促进自主学习、自主探究过程的优化。由此可知,学生应大胆表述、积极参与,从而让课堂的“变数”逐步增加,让课堂更加鲜活。而教师在实际的教学中也应引领学生关注并把握好这些“变数”,使其成为学生“发展”道路上的“踏脚石”。

(三)双边交流,让学生自主探究

相较传统观念习题课堂的“单向信息传递”,“说题”教学强调学生应“出声”主动暴露自己真实的思维过程。这正是实现师生互动、生生互动的基础。针对学生在解题过程中的依据、思路、步骤、原因等信息进行师生之间、生生之间交流、评价,让学生能深刻认识到自身在解题依据、解题步骤、解题障碍等维度的“优”与“劣”,最终达到“思维碰撞”的目的。经此过程,学生不仅夯实了解决问题必备的知识,也通过“深度交流”的过程逐步获得信息提炼、逻辑推理、语言表达等关键能力。

(四)注重体验,让学生获得经验

问题解决能力是学生所需要掌握的关键能力,是学生立足社会的必备技能。然而,问题解决能力无法通过教师的讲授“赋予”,而需要学生不断地体验、深刻地总结、持续地训练。而“说题”教学能为学生提供“练”的“场地”,引领学生进行解题策略的应用、解题经验的累积。与此同时,教师还应充分抓住问题解决过程中的“变数”,引领学生开展延伸讨论,通过不同层次的经验推动学生对“策略”的内化与强化,从而让物理习题课堂的开展更具“有效性”。

三、 “说题”教学的流程结构化解析

(一)说审题——深挖题干信息

“审题”是学生对问题的“审视”,即学生能正确地辨析出题目中所给出的有用条件,并排除其中的无关信息、修正其中的干扰信息。由此可知,说审题即要求学生能说出其从体感中所“提炼”出的、能抓住问题本质、辅助解决问题的关键信息。因而,在“说审题”时,教师应强调研究对象的确定、隐藏条件的挖掘、物理过程的分析三个方面。以“例题1”为例,讲述了“说审题”过程,具体内容如下。

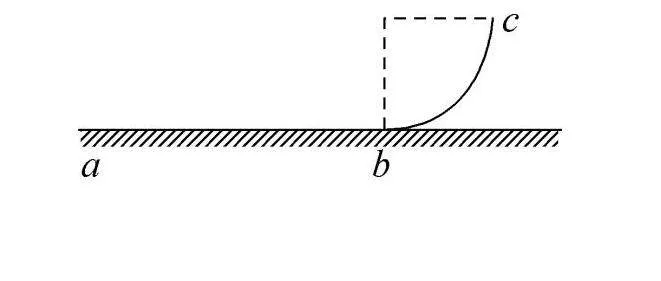

【例题1】 如图所示,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R;bc是半径为R的四分之一的圆弧,与ab相切于b点。一质量为m的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动,重力加速度大小为g。小球从a点开始运动到其轨迹最高点,机械能的增量为( )

第一,确定研究对象。“如何解”是习题解答的“重点”,但并非问题解决的首要任务。学生在进行“说题”时,首先应引领大家默读题干、梳理题中的因果关系、确定习题的研究对象。通过对“字”与“句”的解析,学生逐步明确题干中的“已知信息”与“未知信息”。此时,学生应尝试用自己的语言对题干进行“翻译”,让抽象的信息变得形象且直观,最终让学生能充分明确研究对象,即明确题目的“目的地”。如在本题中,学生通过逐字逐句地分析,可以得知例题虽然描述了abc这一轨道,并对其特征、参数进行了重点描述,但例题最终要求解答的是“小球机械能的增量”。由此可知,轨道是学生解题的重要依据,但并非直接的研究对象。结合“求解小球从‘起点’到‘最高点’的机械能增量”这一“目的地”可知,例题中的“主人公”是“质量为m的小球”。通过“审题”的过程,学生能清晰地确定习题的研究对象,有效地避免“走错道”现象的发生。

第二,挖掘隐藏条件。在审题的过程中,学生不难发现不论是研究对象或辅助条件,均会出现一系列的具有“限制”意味的形容词,如“光滑”“轻弹簧”“匀速直线运动”等。这些词隐晦且含蓄,是学生解题过程中不容忽视的“关键信息”,对学生的解题过程、解题结果有着决定性的影响。因此,在“说审题”阶段,教师应引领学生充分关注这类词汇从而发掘习题中的隐藏条件,以引领学生探索物理现象、物理模型、物理过程的“本质”,最终有效地避开出题者所设置的“陷阱”。在本题中,题干对“abc轨道”的描述运用了“在竖直面内”“光滑”“固定”“ab水平”等词汇。而对“质量为m的小球”则运用了“始终受到”“水平”“从静止”等词汇进行描述。通过对“关键词”的分析,学生能清楚地知道解题的条件,从而有效“避坑”。如对“光滑”一词进行分析可知,小球在abc轨道中运动时并不存在摩擦力。而这一条件的获取,对学生解题有着重要的影响。

第三,分析物理过程。物理习题的解答是学生对物理规律、分析物理过程的探索与体验。在这一阶段教师不仅要引领学生进行信息的提炼,更要进行信息的分析。将题干中的文字信息转化为真实的物理情境,并实现“物理情境→物理条件→数学条件”的多重转换,最终描述出过程完整的、逻辑清晰的物理过程图,通过“再现”物理过程的方式,丰富学生对物理图景的想象,深化学生的认知、培养学生的能力。如在本题中,通过对研究对象的确定,学生明确解题的最重要的任务——分析“质量为m的小球”的运动轨迹。此时,通过对其运动过程信息的提炼,学生逐步确定“质量为m的小球”的运动轨迹分为三个阶段:ab段、bc段、c点以后。通过分析与转化过程,最终得到以下信息:

【阶段一】ab段

受力:合力水平向右

运动:静止→匀加速直线运动

【阶段二】bc段

受力:水平向右的外力、小球自身的重力、指向圆心的轨道支持力

运动:变速圆周运动

【阶段三】c点以后

受力:水平向右的外力、小球自身的重力

运动:从c点沿右上方做曲线运动

(二)说立意——探索考查重点

在高中阶段,学生始终处于“题海”之中,不同类型、不同情境的习题让学生眼花缭乱。若学生缺乏甄别能力,将直接影响学生的解题效率,间接降低学生进行习题探究的主动性。因此,学生应充分明晰习题的立意,避免机械化做题、盲目化刷题现象的出现。由此可知,要实现“说题”课堂教学的“有效性”,需要践行“有章可循”“有条可依”的双项原则,让学生能胸有成竹地进行问题的攻克,从而有效改变“反复做反复错”的现状。值得注意的是,虽然“说”的过程存在先后顺序,但学生对“立意”的感知应在“审题”过程中逐步实现。在“说审题”时,教师应关注知识“落点”的明确、考纲要求的确定、选题目的的解析三个方面。以“例题2”为例,讲述了“说立意”过程,具体内容如下。

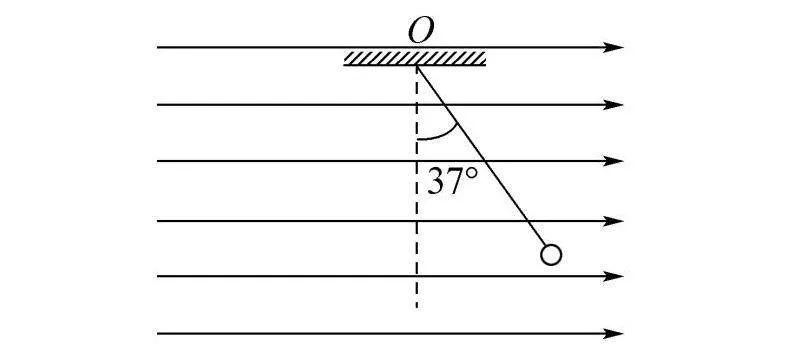

【例题2】 用长为1.4 m的轻质柔软绝缘细线,拴一质量为1.0×10-2 kg、电荷量为2.0×10-8 C的小球,细线的上端固定于O点。现加一水平向右的匀强电场,平衡时细线与铅垂线成37°角(sin37°=0.6),如图所示。现向左拉小球使细线水平且拉直,静止释放,则( )

A. 该匀强电场的场强为3.75×107 N/C

B. 平衡时细线的拉力为0.17 N

C. 经过0.5 s,小球的速度大小为6.25 m/s

D. 小球第一次通过O点正下方时,速度大小为7 m/s

第一,明确知识“落点”。习题中往往包含一个或者多个知识点。若学生对知识的“落点”缺乏清晰的认知,容易导致“想到什么分析什么”想象的出现,学生“病急乱投医”,解题过程与结果不尽如人意。明确题目的立意,要求学生充分明确各章节的知识要点,建立完整、系统、结构化的知识体系。当学生在进行题干内容的分析时,能迅速进行知识点的关联,最终明确知识的“落点”,为后续的深度分析打下坚实的基础。如在例题2中,学生通过题干与选项的分析可知,题中所涉及的物理知识包含“力”“运动”“电场强度”“动能定理”等。此时,学生迅速联想到在物理过程分析过程中所会关联到的知识点,如小球的受力分析、适量合成与分解、圆周运动知识点运用、能量守恒定律的应用等。此时,学生的习题解答已经具备了良好的知识基础。

第二,确定考纲要求。解析《考纲》的要求可知,不同的知识点的考查广度与考查深度均存在着一定的差异。如部分知识点仅要求学生识记或者明确定量与定性的分析与简单计算。而部分知识点则要求学生能深度理解并进行运用其解决实际的问题。因此,在“说立意”的过程中,学生不仅要明确考纲对知识点的“广度”要求,更要明确考纲对知识点的“深度”要求。在例题2中,通过对所涉及的知识点进行分析可知,各项知识均为学科的主干知识。由此可知,对各项知识点的考查均达到了C级,即能对知识点进行简单的应用。而对部分核心知识点如“牛顿运动定律”“动能定理”等知识,则要求能达到D级,即综合应用。

第三,解析选题目的。新课标中的命题建议明确习题的设计应对标学生的核心素养的培养,要求其能辅助正确地、科学地判断学生的思维、技能与观念。事实上,针对同一知识点可以设计不同类型、不同目标的习题以考查学生在不同维度的技能与品质。因此,在“说立意”的过程中不仅要解析习题中所涉及知识点,更要解析选题的目的,从而推动习题的解答、分类、归纳与收藏。作为单项选择题,例题2重点考查了学生在“运动与相互作用”与“能量观念”等重点知识的深度掌握,也考查了学生在模型建构与逻辑推理等思维能力。由此可知,通过选题目的的解析,能让学生从素养层面探索习题考查的重点。

(三)说思路——展现思维过程

“思路”是学生基于现有的知识基础、能力水平,为了解决问题、达到目标所展开的分析、拟定的策略。通过“说思路”的过程进行解题思路的“表达”,能让学生在“了解”的基础上实现内化与表达。思维梳理的过程能达到“训练思维”的目的,让学生提升自身的思维品质。学生所经历的习题数量众多,但诸多习题本质上均为某种习题的变式。由此可知,通过“说思路”的过程,能让学生展现思维过程,从而抓住习题的“本质”,最终助力学生的习题归纳。值得注意的是,在“说”的过程中,教师应充分重视学生语言的规范化、简洁化表达,从而有效提高“说”的效率。在“说思路”时,应从“直观图像处理”与“解题步骤解读”两个维度展开,具体内容如下。

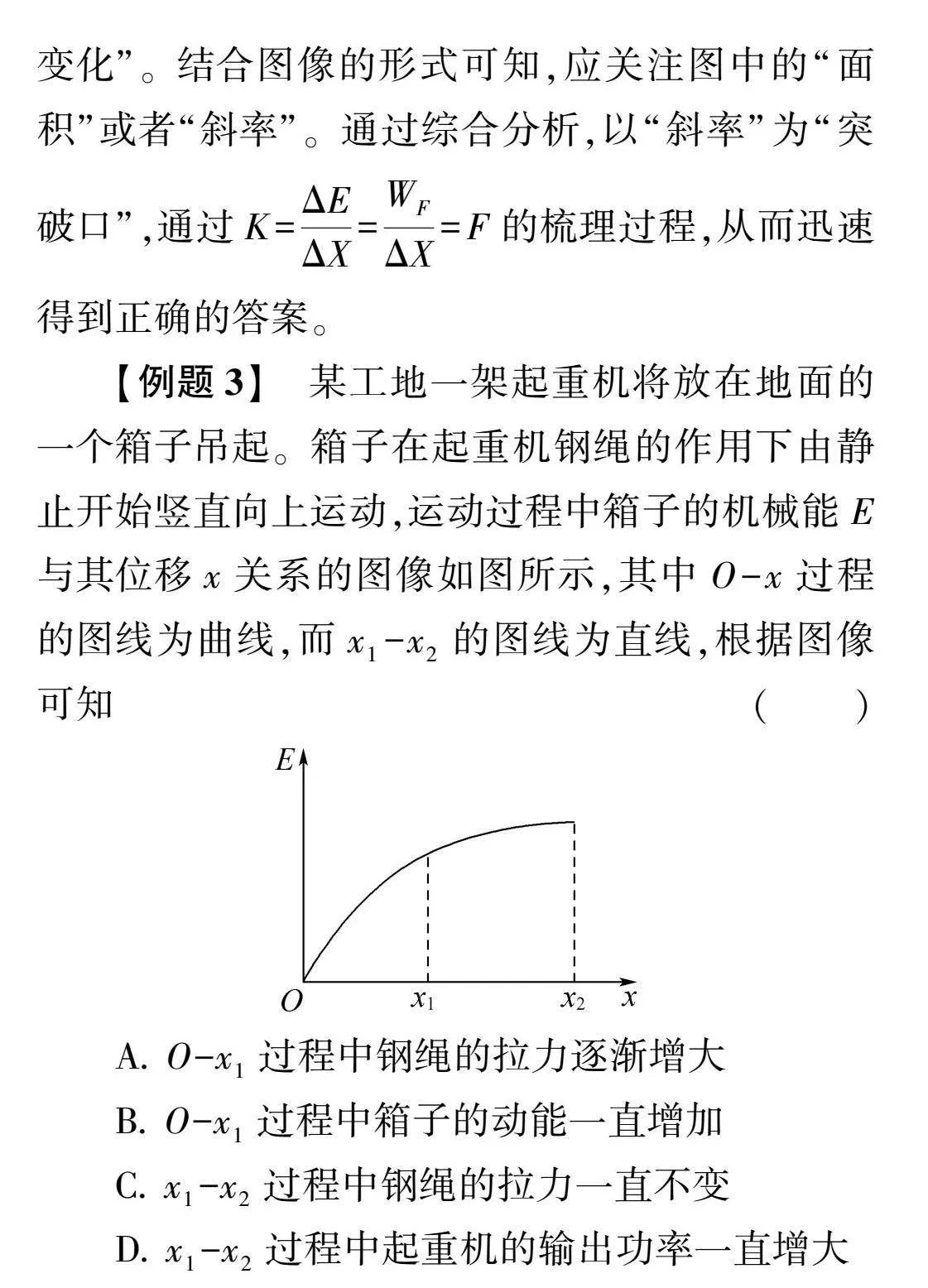

第一,直观图像处理。物理知识具有一定的抽象性。而这也正是学生产生“畏惧”“逃避”等心态的“元凶”。然而物体知识的直观图像处理,能让“抽象”的知识变得“具象”,让学生的思维从“一团乱麻”走向“脉络清晰”,有效地降低了学生的解题难度、增强了学生的解题兴趣。因此,“说出”图像所表达的含义能助力学生抓住其“本质”,让学生在碰到“不熟悉的图像”时也能轻易进行解答。对物理各类习题的图像进行分析归纳可知,图像习题的“难点”主要集中在“横轴纵轴含义”“斜率意义”“图像中面积的含义”“交点的意义”“图像曲度与直线的含义”“特殊点的意义”“线段的含义”“数学表达式的图像表达”等维度。以例题3为例。在这一例题中,通过题干分析可知,要解题应将目光集中于“起重机上升过程中钢绳拉力的变化”。结合图像的形式可知,应关注图中的“面积”或者“斜率”。通过综合分析,以“斜率”为“突破口”,通过K=ΔEΔX=WFΔX=F的梳理过程,从而迅速得到正确的答案。

【例题3】 某工地一架起重机将放在地面的一个箱子吊起。箱子在起重机钢绳的作用下由静止开始竖直向上运动,运动过程中箱子的机械能E与其位移x关系的图像如图所示,其中O-x过程的图线为曲线,而x1-x2的图线为直线,根据图像可知( )

A. O-x1过程中钢绳的拉力逐渐增大

B. O-x1过程中箱子的动能一直增加

C. x1-x2过程中钢绳的拉力一直不变

D. x1-x2过程中起重机的输出功率一直增大

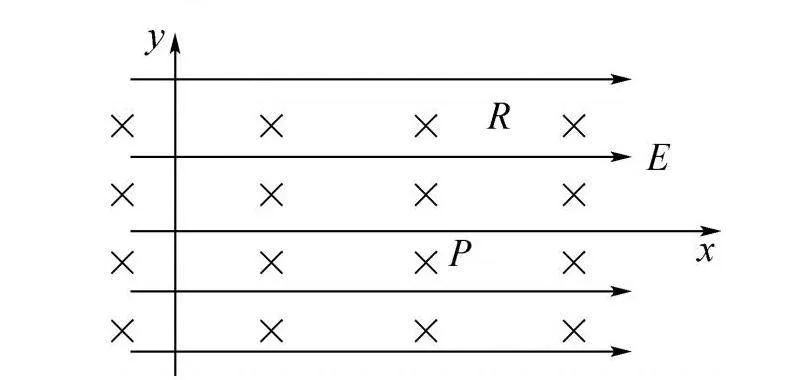

第二,解题步骤解读。解题步骤包含学生对习题解答的顺序与章法。可以说,解题步骤能充分展示学生的学生思维过程,让教师和学生以直观的、具象的方式体会到学生的思维成果。学生对解题步骤的探索应分“三步走”。首先,通过“说审题”“说立意”的过程,学生可以有效地“抓到”习题的重点——复合场的组成。此时,学生根据习题中力进行重力、电场力与磁场力的分析。在此过程中,学生应尤其关注“重力是否计量”的问题。其次,结合物体的受力情况进行受力特点与运动过程的分析。最后,根据运动过程绘制运动轨迹,最终找到正确的解题方式。在例题4中,首先,应充分关注“带正电的微粒”与“匀速直线运动”这类“关键词句”,从而通过“磁场中的受力平衡”进行受力分析。通过平衡状态确定“合力”,并在此基础上对“磁场力的大小与方向”“微粒运动的速度、大小与方向”进行分析。紧接着,结合所推导的内容进行“撤去磁场时的微粒运动状态”的分析,确定“微粒”在当下应进行“类平抛运动”,并以此为依据进行运动分解。最终,通过速度点分解得到问题的答案。

【例题4】 坐标系xOy位于竖直平面内,在该区域内有场强E=12 N/C、方向沿x轴正方向的匀强电场和磁感应强度大小为B=2 T、沿水平方向且垂直于xOy平面指向纸里的匀强磁场。一个质量m=4×10-5 kg,电量q=2.5×10-5 C带正电的微粒,在xOy平面内做匀速直线运动,运动到原点O时,撤去磁场,经一段时间后,带电微粒运动到了x轴上的P点,取g=10 m/s2,求:

①P点到原点O的距离;

②带电微粒由原点O运动到P点的时间。

(四)说拓展——推动思维深化

“说题”是对学习材料的解析,并与“旧知”进行深度关联、深度融合以寻求问题解决的路径与方法。在“说题”活动中,学生要主动给教师、给同学分享自身的审题过程、思考过程、解题过程等各项信息,同时还要接受教师与学生的提问、质疑。事实上,这样的教学过程不仅有效地促进了学生之间的深度交流,为学生提供了多维的视角,也推动了学生对物理问题的深度思考。因此,教师应充分抓住材料的特征、抓住学生在“说题”过程中的“亮点”引导学生展开互动交流,最后推动学生思维的深化。以例题5作为案例,探究“说题”教学中的“说拓展”阶段对学生思维的深化作用,具体内容如下。

【例题5】 光滑倾斜轨道AB与粗糙竖直放置的半圆形轨道CD通过一小段圆弧BC平滑连接,BC的长度可忽略不计,C为圆弧轨道的最低点。一质量m=0.1 kg的小物块在A点从静止开始沿AB轨道下滑进入半圆形轨道CD。已知半圆形轨道半径R=0.2 m,A点与轨道最低点的高度差h=0.8 m,不计空气阻力,小物块可以看作质点,重力加速度取g=10 m/s2,求:

①小物块运动到C点时速度的大小;

②小物块运动到C点时,对半圆形轨道压力的大小;

③若小物块恰好能通过半圆形轨道的最高点D,求在半圆形轨道上运动过程中小物块克服摩擦力所做的功。

第一,解题方法拓展。物理习题往往有多种解题方法。以不同的视角作为“切入点”能获得相同的问题、相同的情境下的不同解法。因此,教师在实际教学中应引领学生主动“说拓展”,尝试从不同的视角进行问题的分析,从而有效提升学生思维的灵活性、深刻性、创新性,推动学生对知识认知的深度的提升。如在进行问题①的解答时,可以启发学生从国内“机械能守恒”与“力与运动”“动量”三个不同的维度进行分析。“机械能守恒”是学生在看到题干以后选择的常用解法。提炼出“光滑”“粗糙竖直放置”等诸多“关键词”,结合“机械能守恒”的定律,学生能迅速得到小块物体所做的“功”,最终得到mgh=12mv2c的等式,并随即通过计算得到问题①的答案。此时,教师提出“还有其他解题方法吗?”的问题,引领学生展开发散思维,让学生“说出”更多的解题方法。而学生通过不断地探索,最终以“力与运动”与“动量”作为切入点,通过“小物体的位移”的探索和“动量定理”的应用,最终解答出问题。

第二,思维亮点拓展。“说题”的各个环节均强调师生之间、生生之间的双边互动。通过交流、质疑、讨论、辨析的过程,学生通过思维碰撞产生了诸多“思维亮点”。这些“意想不到”的思维火花往往能够让学生“另辟蹊径”从而解决问题。此时,教师应充分重视这些“亮点”,捕捉学生的思维灵感,使其成为学生成长过程中的高级“养料”。一方面,教师应对学生的思维亮点进行激励,提升学生成就感。另一方面,通过“亮点”的展示,为其他学生提供范例,拓展其思维的广度与深度。如在问题③中,某学生从“动能定理”的视角出发,认为该物块的运动路径——A到D可得到如下式子:mg(h-2R)-Wf=12mv2D-0,最终计算出Wf。此时,教师应抓住这一学生的思维亮点,在肯定其思路的同时引领学生进行“优”与“劣”的分析,最终让学生的思维得以发散。

四、 结论

综上所述,相较于传统观念的“教师讲授”的习题教学模式,“说题”教学模式强调学生作为“课堂主人翁”的“主权”。学生在教师的示范、鼓励、指导、启发下最终实现“自主说题”,让学生对问题的态度从“消极”走向“积极”,对知识的探索从“被动”走向“主动”。可知,习题教学课堂应为学生营造“说题”的氛围、提供“说题”的条件,让学生能自主地学习、自主地探索。

参考文献:

[1]沈卫.习题课可以提升学生的物理核心素养吗:以一道习题的解法分析与拓展教学为例[J].物理教学,2023,45(1):11-13,6.

[2]侯新杰,王森.高中物理“说题”教学模式的内涵、结构与实施策略[J].教学与管理,2022(34):71-73.

[3]裴兆洋.“说”出智慧 “题”炼精华:以说题的物理专题教研活动为例[J].物理教学,2021,43(7):22-25.

[4]过夏胜,郑挺谊.从“讲题”到“说题”:中学科学习题纠错教学的新路径[J].教育与教学研究,2015,29(12):112-115.

[5]宋莉允.新课标背景下的高中物理习题教学策略[J].广西物理,2023,44(3):122-124.

[6]王志红,赵琦,李青,等.核心素养视野下高中物理不同课型的课堂观察研究[J].西华师范大学学报(自然科学版),2023,44(6):655-661.