斯克里亚宾《普罗米修斯》(Op.60)曲式结构探析

2024-10-24王峥

【摘 要】《普罗米修斯》(Op.60)作为斯克里亚宾晚期音乐作品的代表与起始,其不仅预示着斯克里亚宾晚期创作对传统音乐突破的写作手法,也体现着对传统音乐多方面的继承。本文以相关曲式理论为依据,从其独特的和声体系及创作手法,探析其曲式结构并解读其“传统”与“非传统”结构思维。

【关键词】斯克里亚宾 《普罗米修斯》 奏鸣曲式 “传统”与“非传统”

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2024)14-0068-06

斯克里亚宾《普罗米修斯》(Op.60)作于1910年,首次出版及演出则在1911年。全曲共606小节,其音乐结构与传统奏鸣曲式大致相同,引子、呈示部、展开部、再现部及尾声的轮廓较为清晰,且在各部分中,都有许多带有主题性的音乐材料。

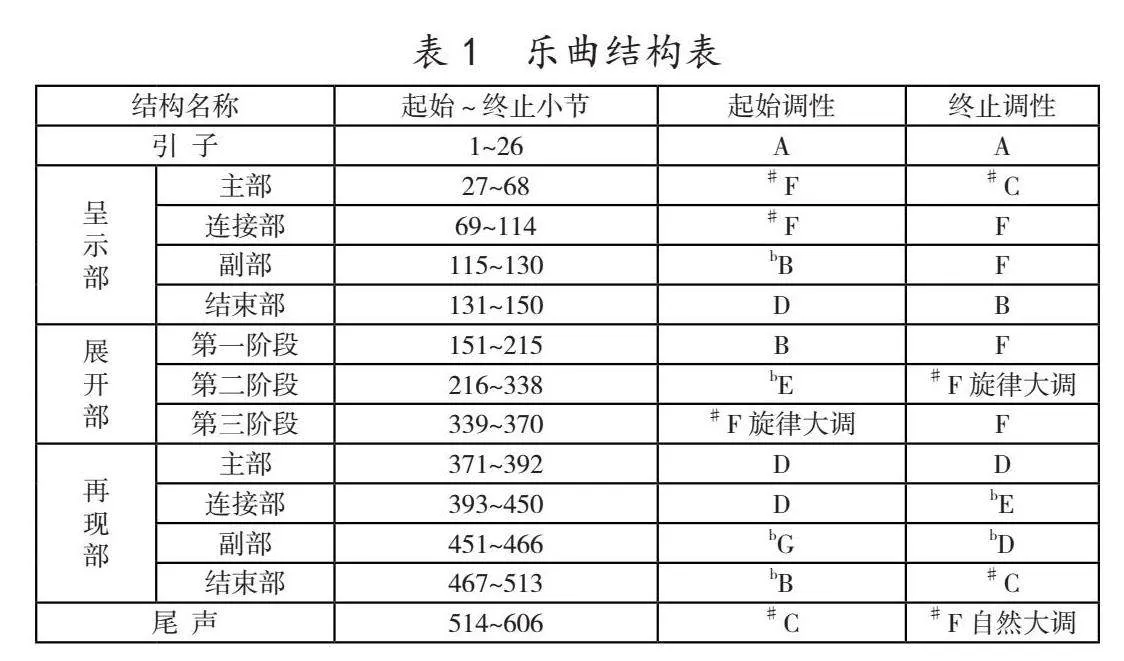

然而,对非传统调性音乐结构划分的难点在于对结构终止的判断。由于失去了功能和声的终止式及相关的和声进行,因而难以从音乐走向的期望与谱面上来对终止进行划分。鉴于此,笔者结合奏鸣曲式的曲式学定义,以音乐材料或音乐旋律的更换与实际音响效果相结合,其结构列表如表1所示。

需说明的是,上例表格中的调性分析是罗列各声部音,并依照斯克里亚宾晚期和声体系中标准化的“神秘和弦”或斯克里亚宾晚期音高组织将其排列成音阶来进行辨别的。

一、引子中动机的对比及其对呈示部的和声准备

第1~26小节为该曲的引子部分,由两种主题素材构成,分别为第5~12小节以及第22~23小节。这两个主题素材在其后多次出现,甚至带有一定的主导动机成分。此部分的伴奏主要由木管组及弦乐组呈示,并且声音极为微弱,为音乐提供了广阔的发展空间。同时,弦乐组的碎弓给人以缥缈、虚无的感觉。

第5~12小节,在弦乐、木管、打击乐及第五、六、七、八圆号的伴奏铺垫上,第一至四圆号的音响效果给人一种黑暗朦胧且步伐沉重的感觉,演绎出具有主题性的音乐素材,为其后的音乐发展起到了至关重要的作用,也为整首音乐作品的史诗性打下了坚实的基础。

第22~23小节处是由第四长号独奏的一小节新材料,学界将该主题素材称为“意志”主题。结合和声铺垫层来看,前12小节的骨干音为♯F、G、A、B、♯C、♯D,呈现出多调性的思维,即以B、♯D、♯F、A和A、♯C、G两个大小七和弦(后和弦省略五音)构成。从纵向结构逻辑上讲,后和弦建立在前和弦的七音上,即以前一个和弦的七音为主音再构建一个大小七和弦,从而形成后一个和弦。按照《新格罗夫音乐词典》对“神秘和弦”的解读,这些音是:由某音作基本音所构成的四度叠置和弦;由某音作根音的降五音原位属十三和弦;由某音作基本音的第八至十四号谐音所构成的泛音列(缺少第十二泛音)。从这个角度来看,《普罗米修斯》的引子就已经出现了极具斯克里亚宾晚期音乐作品特点的“神秘和弦”。

从音乐发展来看,引子部分带有一定的曲式结构规则,即第5~12小节呈现出派生对比乐段结构,第一句为第5~8小节,第二句为第8~12小节;第13~21小节,是对引子主题的后一乐句进行发展、变奏的过程。特别是引子主题发展结束后,第21~26小节,斯克里亚宾运用了一种既“传统”又“非传统”的“准备”句。“传统”体现在该部分对主部主题进行四、五度预备,而且还在第22~23小节处对主部中的b材料进行了显现;“非传统”则体现在运用了非传统的增四、减五度作预备,而非采用功能和声体系下的纯四、纯五度。

二、呈示部中主副部的不平衡性与“非传统”多调性思维

笔者认为该曲呈示部位于第27~150小节,由主部、连接部、副部、结束部构成。

从规模上来看,笔者将第27~68小节划分为主部,第115~130小节划分为副部。主部共持续41个小节,其动机或主题呈现出多样性。可以明显看出,该曲主部在结构上明显大于副部,符合柏西·该丘斯对主副部规模的描述,即“副题一般情况比正主题结构小”,而与斯波索宾对于主副部规模的观点相左①。

就调性布局而言,《普罗米修斯》的主部建立在主调上:其各素材的调性虽然游离不定,但从音乐一开始,斯克里亚宾便使用其独创的颜色管风琴对♯F音进行持续,且自c材料开始,倍大提琴亦采用了以♯F为主音的主持续,这种主持续一直持续至主部结束。因此,就主部调性而言,符合各曲式学理论对主部调性的界定。

从主部材料调性上来看,a材料是建立在斯克里亚宾晚期和声体系上的,其进行了两小节后,发展成为完整的以♯F音为基础的“神秘和弦”。从调性的表现上来看,如果将建立在♯F音上的a材料(由♯F、♯G、♯A、♯B、♯D、E构成的“神秘和弦”纵横进行)表述为主调,其后则转至第二近关系调,即下方小三度♯D的等音——bE调,再转至a材料的上方纯五度调♯C调,最后主部结束于以♯C音为根音的“神秘和弦”上,但整体的低音却采用了主持续音,即♯F音。对于这种结构,可以从多种角度来分析与解读,当然,多角度带来的必然是多种答案。

如果将前8小节归纳为一个整体段落,即A段。而后对A段进行重复并扩展,最后的部分则归纳为带有变化的再现A段并重复——A段的后半句采用了全新的、带有结束性写作手法的d句代替首段的后半句b句。在曲式学中,由于一般乐段上的重复不构成新的曲式结构,且对乐段的扩展属于曲式结构内部的扩展,因此,此时的呈示段和再现段只以一个乐段存在。此外,其中的主部结构与前后两段结构相比,长度上有所欠缺,使得整个主部具有不平衡性。在调性方面,仅通过特殊声部,如颜色管风琴与倍大提琴声部,对主音进行了持续。因此,这一写作手法体现出斯克里亚宾在遵循传统曲式理论对音乐素材运用的同时,在调式调性上的突破。

如果以循环组合性原则对此部分进行解读,即基本主题在结构中一直循环出现,并且必须出现三次或以上,而且其中还嵌入各具特色的新材料音乐段落,这种新材料音乐段落必须出现两次或以上。从该曲的主部可以看出,其符合循环组合性原则:a材料虽进行了多次变奏,但其旋律素材并未改变,且出现四次,因此可以认为a主题作为主导结构贯穿主部;不仅如此,a材料之间还插入有新的音乐材料,如b、c、d主题,这些主题在a主题的贯穿下作为更新、对比而存在。因此,可以将该结构归纳为带有回旋性质的音乐结构。但另一矛盾点亦出现在主导结构的调性安排上,即在传统曲式理论中,贯穿整体的主题应持续以主调出现,然而,在此曲中,主题却出现在不同的调上。

从以上两种角度来看,斯克里亚宾在《普罗米修斯》的写作中,一定程度上突破了传统的调式调性及曲式规范。特别是他对a主题材料及其变体的处理手法,更是鲜明地体现了斯克里亚宾晚期创作的特点。尤其是他对“神秘和弦”的应用,颇似后来序列主义的十二音音级集合对主题材料进行移位的写作手法。

主部终止后,67~68小节紧跟了一个两小节的附属连接结构,为接下来的连接部音区与音乐形象作了相应的预备。而正式的连接部是从第69小节开始,直至第114小节结束。该部分为了与主部结尾的相对“静态”的音乐作对比,采用了更加活跃的音乐表达方式,如节奏上从80变为了184,大跨度的跳进也开始频繁使用。但为了使音乐的发展表现得不那么突兀,第67~68小节先采用了弦乐组在伴奏上的上行级进作铺垫,之后才正式进入以钢琴声部为主导的连接部第一阶段。首先,连接部第一阶段的钢琴独奏开始于♯F调上的“神秘和弦”,其纵向、横向进行以♯F、♯G、♯A、♯B、♯D、E所构成,这里的调布局恰恰印证了传统曲式学上对连接部第一阶段的描述,即对主调的巩固。

笔者将第115~130小节划分为呈示部中的副部。这部分一开始便以bB、C、D、F、bA 音作为和声铺垫,构成传统和声中的属九和弦(bB、D、F、bA 、C),呈现出斯克里亚宾晚期和声体系的特点。其后,由于G音的加入并代替F音,使其形成了建立在bB音上的“神秘和弦”。并且由于副部以bB调开始,连接部的最后阶段也结束在F调上,这使得连接部的最后阶段具有了对副部作属准备的功能,这也充分说明了斯克里亚宾虽然运用了特殊的和声语汇进行创作,但在曲式结构及其预备与发展上仍采用了较为传统的结构布局。

在副部的材料运用上,总体只运用了单一的主题材料,这与主部的多材料相比形成了鲜明的对比。此外,由于副部的主题材料交由长笛与英国管演奏,且只持续了短短的两小节,为了使音乐形象更为丰富与饱满,斯克里亚宾在其后又安排双簧管重复演奏了一次,以此形成了一定程度上的呼应关系。随后,他便开始对副部主题进行发展,使副部主题分别在B调、F调交替地进行模进、剪裁,并于第130小节在F调上的“神秘和弦”发展完毕并结束。由于斯克里亚宾在后期作品中“将相距三全音的和弦视为最近关系”,故B音与F音在此处应分析为近关系上的离调发展。

笔者根据各曲式学理论对结束部的定义,将第131~150小节划分为结束部(其中第149~150小节为连接),与已有研究成果划分出入较大,如徐平力教授的论文以及孙倩仪的硕士论文,都将结束部划分为第151~192小节。对此,笔者结合相关理论讨论如下。

首先,第131~142小节处已经更换写作材料,与副部主题呈现出明显的不同。该部分首先对引子的音乐材料进行巩固(虽然调性的发展较为自由),大体符合李吉提《曲式与作品分析》中“总结前面已有材料”这一概念,即对引子材料进行总结。其次,对引子材料进行概括之后,第143~150小节出现了一个新的结束部材料,并用此材料对副部结尾处的B调、F调作巩固,这一特点也符合斯波索宾《曲式学》中“结束部往往采用副部完全终止的调性”与李吉提《曲式与作品分析》中“结束部的和声作用是肯定副部的副调,使呈示部形成副调占优的局面”。除此之外,由于斯克里亚宾对音高与色彩上具有“联觉”性,笔者分析的副部(第115~130小节)与结束部(第131~150小节)在斯克里亚宾自创乐器“颜色风琴”声部中均持续着bB音。

因此,笔者认为,斯克里亚宾对《普罗米修斯》的呈示部结构创作呈现出典型的传统结构特点。但调性则体现出非传统的多调性思维:其副部、结束部旋律声部的调性在自由发展,但整体的调性持续是以斯克里亚宾独创乐器为准的,体现出斯克里亚宾独特的调性处理方式。

三、展开部的多种插部性主题的运用与对再现部的准备

关于对展开部的划分,徐平力与孙倩仪都将第193~370小节划分为该作品的展开部,并分为三个部分。但笔者依据斯波索宾著的《曲式学》与李吉提著的《曲式与作品分析》对展开部材料与调性的相关描述进行分析,发现该划分并不符合各理论对展开部定义的描述。

按照斯波索宾对展开部的定义,其为奏鸣曲式的第二部分,在材料运用上一般采用呈示部端点材料,即主部或结束部,并且还会将其进行变奏,这种变奏手法一般是裁剪部分端点材料作为基础,而后对其进行发展。整个展开部中可能会引入新的曲调结构,即插句性主题,其和周围曲调互不相容,这种主题一般都具有抒情写作手法。而对展开部阶段的划分,斯波索宾《曲式学》认为常见的展开部基本由三个部分组成:一是展开部的前奏部分,该部分较短,带有片段化的结构特征。二是展开部的基本部分,该部分是整个展开部中最为紧张的部分,整体结构由于对材料的各种加工呈现出细碎化的特征,但其音乐进行会带有一气呵成的特点。三是到再现部的准备部分。

已有的两篇相关研究文章将第151~192小节划分为呈示部中的结束部,但依据斯波索宾的理论来看,将该部分划分在展开部内更为准确,理由如下:其一,该部分开头便将主部中的d1末尾材料与副部主题材料于第151小节进行了杂糅,并且对主部中的d1末尾材料进行了充分的发展,使其从原来的两小节扩展为四小节,这与上文斯波索宾对展开部采用呈示部端点材料相符合;其二,自第193小节开始,出现一个完全不同的主题材料,这一音乐素材在完整陈述一次后又模进了一次,使其一直持续到第210小节。徐与孙将此部分划分为展开部的起始,但这部分与上文里对插句性主题的描述更为吻合。因此,本文认为,将第193~210小节判断为展开部的起始并不恰当,将其视作展开部中新的插句性主题更佳。

李吉提在其撰写的文章中认为,展开部可对任意材料进行展开,这些材料在顺序上也是任意的,甚至还可以插入新的音乐主题材料进行加工,这种音乐主题材料被称为插部性主题材料。插部性主题材料与其他展开性陈述不同之处恰恰在于,它进入时,一般在句法结构、音乐织体和调性等方面都相对比较稳定,采用呈示性陈述,以便于与各种展开性音乐材料和展开性音乐陈述相区别。在一些戏剧性、交响性思维比较发达的音乐作品中,奏鸣曲式的展开部内,还可能出现不同主题的矛盾冲突,包括不同主题材料的交叉或纵向交织。

在此曲中,第151~192小节的开头部分采用主部d1末尾材料和副部主题材料交替出现,并使用钢琴、长笛、双簧管分别予以陈述,这与上文中“不同主题材料的交叉或纵向交织”描述相吻合,因此,笔者认为,将此部分划分为结束部不够贴合理论基础,将其划分为展开部更为合适。同样的,自第193小节开始至第210小节,此部分的新材料也与李吉提文中对插部性主题描述相符,特别是第193~210小节处的音乐陈述及音响效果,非常具有呈示性特征,故此部分应分析为展开部内的插部性主题材料,而非展开部的起始阶段。

因此,与已有研究成果所不同的是,笔者将第151小节处划分为展开部的开始,直至第370小节结束。其结构分为三个阶段:第一阶段带有陈述性写作手法,为第151~215小节,主要运用呈示部内所出现的材料,但其中也出现了一个较为简短的插部性主题;第二阶段为第215~338小节,主要是对出现过的材料进行展开写作,音乐陈述性较低,展开写作手法极为明显;第三阶段位于该曲的第339~370小节,主要是为再现部的出现作准备,其运用了全新的主题材料,具有一定的结束性写作手法,陈述性较强,且在音响的表现上具有史诗性。

由此可见,《普罗米修斯》的展开部创作虽建立在非传统和声体系的基础上,但其基本结构仍然遵循了奏鸣曲式展开部的创作原则,也正因为如此,笔者对该部分的结构划分提出了新的观点。

四、再现部结构规模的改变与材料运用的突破

《普罗米修斯》的再现部与呈示部一样,都呈现出“主、连、副、结”四个部分,且各部分的界限都较为清晰。但从音乐整体来看,变动还是极为明显的,如主部的缩减、连接部的扩展,以及更为丰富的配器手法等。

再现部里的主部(第371~392小节)在规模上相较于呈示部的主部规模有明显的缩减,这有利于连接部的进一步扩展,也符合传统奏鸣曲式的创作特点;但在调性安排上,其在D调上的呈示与呈示部主部主题的原调(♯F调)明显不同,这与传统奏鸣曲有着显著的不同。同时,再现部内的连接部由原来(呈示部)的45小节扩展至57小节,且展开性写作手法相较于呈示部更为强烈,动力化因素明显增强。虽然这符合相关理论的描述,但该曲于第441~446小节处出现了副部材料,且这部分材料与连接部的旋律相互交融,这使其在材料运用上与传统奏鸣曲式呈现出明显不同。

副部的再现与连接部极为活泼的音乐表现形成了明显的对比,呈现出深邃的音响特点。音乐旋律上则以变形后的副部材料为主,该部分交由新加入的人声合唱进行陈述;而副部的原形变为辅助性质,由弦乐组及木管组交替演奏。这类带有清唱剧特征的配器手法,事实上在贝多芬的《欢乐颂》中便已经在交响曲体裁的音乐作品中得到了应用。特别值得提出的是,《普罗米修斯》再现部里的副部与结束部几乎无法分开,呈现出融为一体的形态,这主要是因为副部主题在结束部之前一直反复陈述,且在结束部开始后继续以伴奏形态存在于伴奏乐器声部中所导致,从而形成与传统奏鸣曲式的显著不同。此外,结束部中也加入了展开部第二阶段中排钟、钢片琴声部的新材料,这种音响效果带来一种“视觉”效果,恰似人类遨游宇宙时身边璀璨的星光。

由此可见,《普罗米修斯》再现部创作基本遵循传统奏鸣曲式结构原则,但在结构规模与材料运用上均有所突破。

五、尾声的“第二展开部”特性及其对传统和声的回归

“有时,尾声会在总体收束的前提控制下,出现‘第二次展开’,即所谓的第二展开部和‘第二次再现’等不同功能层次发挥。这种现象对于奏鸣曲式的尾声结构来说,是一种更具有特征性和重要结构意义的类型。其结构现象的产生,可以解释为其中包括对展开部与再现部的综合回顾(来源于历史上展开部与再现部曾一同反复的传统习惯),也可以解释为是尾声在作总体结束之时,对前面音乐的‘未尽之言’作补充性的再次发挥。所以,在一些内容比较丰富、结构比较庞大的奏鸣曲式中,尾声可能构成足以与主体结构比例相抗衡的第四个结构部分,从而使尾声的结构地位大为上升。”

根据以上理论阐述,笔者将《普罗米修斯》中的第514~606小节划分为尾声。将该阶段划分为尾声的依据为,呈示部中的结束部分自出现新材料后结束,其后展开部开始对之前出现过的材料进行展开。而再现部同样在新材料出现并陈述完毕后接已有材料并进行展开。因此,笔者认为,此曲的尾声符合“将尾声充当第二展开部功能”这一描述。第566~593小节处是该曲尾声中自结尾处以外最为重要的部分,其承担了该曲最终部分对调性回归前的准备任务。此后,斯克里亚宾将该动机在第581~590小节继续重复了两次,其最后一次还将强调终止音的两个小节剪裁下来继续重复了一次,使其对尾声中最后的终止作了充分的准备。在得到充分准备后,在第594小节随着bB调小号②声部吹响旋律后,来到了真正的尾声“尾之尾”。“尾之尾”的前半部由第594~601小节构成,其在音乐的纵向、横向进行中恰恰体现了“传统”与“非传统”的融合——从纵向和声来看,bA、bB、C、D、F、bG这六个音属于标准的神秘和弦;而从横向旋律来看,由B调小号所演奏的主旋律为和弦分解后的bE调属九和弦bB、D、F、bA、C。

“尾之尾”中具有旋律意义的材料,正是出自展开部中具有呈示性的第一插部性主题。而其第二部分开始于第602小节,整个乐队采用齐奏的方式演奏以♯F为根音所构成的大三和弦,并持续五小节进行完满的结束。旋律声部则是以♯F上的大三度音♯A音作为结束音。从和声功能上讲,“尾之尾”第一部分中的由小号所演奏的主旋律音bB-D-F-bA-C,与以♯F为根音所构成的大三和弦♯F、♯A、♯C形成了传统功能和声中的交替大小调进行,即属九和弦进行至同主音小调的六级三和弦,体现了斯克里亚宾对功能和声的继承。特别值得注意的是,《普罗米修斯》虽然在和声体系上运用了“神秘和弦”进行突破,但其采用呈示部主部调性(♯F调)作为该曲的终止,并采用带有明亮色彩的大三和弦来对乐曲进行总结,这更深刻体现了斯克里亚宾在该作品创作中对传统和声音响效果的追求与回归。

六、结语

《普罗米修斯》(Op.60)虽然运用了斯克里亚宾独创的“神秘和弦”进行创作,打破了西方传统的大、小调功能和声体系,但在结构思维上,该作品依然遵循了较为传统的音乐结构原则。首先,《普罗米修斯》是以斯克里亚宾晚期音乐创作的音高组织“神秘和弦”为基础的,但从纵向结构来看,其“神秘和弦”还是出自传统和声中的大、小调功能体系,是建立在传统功能和声中变音属十三和弦基础上的和弦结构。其次,“神秘和弦”的使用,隐藏了传统和声的功能进行,而是单独地将传统和声中的大、小调属和弦转化为“主”和声,并将其根音视为调性“中心音”,即“主”音。这种音乐写作技术既主宰着和声音响,又主宰着旋律发展。最后,《普罗米修斯》在音乐结构上虽然尝试着各种创新与突破,但在本质上还保留着西方传统音乐的结构特点。其基础结构采用奏鸣曲式,各部分轮廓较为清晰,且在基本结构与材料运用上也与传统奏鸣曲式大致相同,体现出“传统”与“非传统”交融的结构思维特点,这也为分析其曲式结构提供了较为可靠的依据。

参考文献:

[1][苏]斯波索宾.曲式学[M].张洪模,译.上海:上海文艺出版社,1986.

[2]李吉提.曲式与作品分析[M].北京:中央民族大学出版社,2003.

[3]王文.斯克里亚宾和声研究[M].北京:人民音乐出版社,2012.

[4][美]柏西·该丘斯.大型曲式学[M].许勇三,译.北京:人民音乐出版社,1982.

[5]徐平力,衔接传统 探求未来——斯克里亚宾交响诗《普罗米修斯》音乐分析[J].中国音乐,2011(02):152-160.

[6]姜之国.斯克里亚宾晚期和声体系研究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2014(01):83-97+2.

[7]刘茜.“神秘和弦”在斯克里亚宾晚期作品中的不同形态及认识方法[J].北京:中国音乐学院,2016年.

[8]孙倩仪.斯克里亚宾的《普罗米修斯》和声分析[D].天津:天津音乐学院,2017年.