差序格局视域下的“莎姆”仪式音乐流变研究

2024-10-24卢斐

【摘 要】“莎姆”仪式音乐是流传于甘肃省藏族、汉族和土族聚居村落中的一种民俗文化现象,它集歌、舞、乐为一体,具有重要的祈福功能。差序格局是社会学家费孝通提出的理论,包括横向性“差”与纵向性“序”。本文采用文献法、田野调查法,并运用差序格局理论,对不同族群分布的“莎姆”仪式音乐,分别从“莎姆”仪式音乐流变的地域渊源、差序格局纵向“序”、差序格局横向“差”三个方面进行阐释,揭示“莎姆”仪式音乐流变在跨族群传播发展中的作用,从而阐明“莎姆”仪式音乐流变对铸牢中华民族共同体意识、促进各民族文化交往交流交融具有的重要理论意义,并为平安乡村建设和乡村文化振兴提供理论启示。

【关键词】“莎姆”仪式音乐 音乐流变 差序格局 族群分布

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2024)14-0014-06

“莎姆”仪式音乐是流传于甘肃省藏族、汉族和土族聚居村落中的一种民俗文化现象,它集歌、舞、乐为一体,具有重要的祈福功能。根据《民俗学入门》的分类,该仪式可分为“社会文化”——表演程式、“语言文化”——民歌,以及“物质文化”——舞蹈三个维度。

社会学家费孝通提出的“差序格局”理论为理解中国乡村社会结构提供了重要视角。费孝通指出,乡村社会的结构是由横向的“差”与纵向的“序”构成。横向的“差”是指以个体或村落为中心向外辐射的关系网络随着距离的增加,其影响力逐渐减弱,如家族内部的亲疏关系。纵向的“序”则代表了以乡村或家族为核心的社会约束力与等级制度,这体现在传统社会的伦理道德规范中。

在多族群“莎姆”仪式音乐的田野调查中,发现该仪式的音乐流变规律与“差序格局”理论相符。首先,从地域渊源角度来看,“莎姆”音乐的流变发展受到各族群地域差异的影响,并通过仪式中的音乐元素展现了跨族群的文化交流与融合。其次,在纵向“序”的层面,仪式中的“社会文化”——表演程式与仪式传播准则——在流变中展现的稳定性,反映出乡村社会的道德规范和权力关系,揭示了“莎姆”仪式音乐不仅是族群文化认同的载体,也反映了仪式音乐在塑造与传递文化记忆中的重要地位。最后,从横向“差”的视角来看,仪式中“语言文化”(民歌)和“物质文化”(舞蹈)流变内容的变异,体现了不同群体间的互动。随着其传播范围的扩展,“语言文化”(民歌)和“物质文化”(舞蹈)的形式和内容也随之发生变化,显示出对外来影响的适应性。

本文将通过对“莎姆”仪式音乐流变的深入分析,揭示其在多族群文化语境中的动态流变特征,探讨其在差序格局中的文化意义与社会功能。

一、差序格局视域下“莎姆”仪式音乐流变的地域渊源

甘南州卓尼县位于汉藏文化交汇的过渡地带,是农耕与游牧文化融合的典型区域,具有显著的地缘文化特征,其东南部以农耕为主,西北部则属于安多牧区。汉藏文化的交融使得农业与牧业文化碰撞与融合,而不稳定的气候和不规则的降水进一步加剧了这一地域文化的独特性。在此背景下,甘南州卓尼县东部新洮区(包括藏巴哇镇、洮砚、柏林乡)的村民创造了“莎姆”仪式音乐,作为应对自然挑战的祈福手段。而在甘南州卓尼县北部的藏族和土族杂居地区杓哇乡,流传到这里的“莎姆”仪式音乐被当地土族村民称为“噶尔日”。其实,甘南州卓尼县又是洮岷文化的重要承载地。岷县地区位于洮河中游,据《岷县志》记载:“从汉景帝三年(公元前154年)起,到明洪武初(公元1378年)的1500年间,各民族角逐、融汇,打破了羌族独踞的局面,汉族源源徙入。岷州卫建立后,领军民千户所四,移直隶等官把守。”分封赵、马、后等土司,管辖藏民89族,相继改土归流,招中入籍。加上茶马交易等日益广泛的经济联系,使汉族在社会生活中的影响占据了绝对优势。因此,岷县成为洮岷文化的重要发祥地。甘南州卓尼县东部新洮区的“莎姆”仪式音乐被岷县各村庄的汉族群体所接受并内化。岷县汉族村民不仅传承了这一仪式音乐,还通过守正创新,使其在新的文化语境中继续繁荣。

在地域层面,人们的交往范围和关系紧密程度往往受到地理空间的限制和影响,而差序格局强调的是以自我为中心,向外推展形成亲疏远近不同的人际关系网络。因此,地域因素直接造就了差序格局的特点。在这一复杂的地域渊源与差序格局的影响下,“莎姆”仪式音乐在多族群社区流变中不同的表现形式和文化内涵主要体现在以下几个方面:

一是甘南州卓尼县的地理环境对村落间的文化自足性产生了显著影响。上达勿村的偏远位置和交通不便导致了文化传播的局限性。从差序格局的角度来看,村民之间的联系,主要依赖于内部紧密的关系网络,这也导致这一地区在一定程度上形成了“文化孤岛”现象。因此,“莎姆”仪式音乐为适应环境保留得较为完整、原始。相比之下,杓哇乡初路村交通便利,促进了文化交流,使得外来文化的进入和本地文化的接受成为可能,这也使得“莎姆”仪式音乐的形式发生了适应性变化。岷县作为洮岷文化的发祥地,其便利的交通条件极大地促进了文化交流的频繁发生,这一现象引发了文化接触。从差序格局的视角来看,村民之间原本紧密的内部关系网络被逐渐弱化,而开放性显著增强。这种变化促进了“莎姆”仪式音乐流变的“文化融合”。例如,在甘南州卓尼县,“莎姆”仪式音乐的“物质文化”——舞蹈表演中所用的器具,只有巴当鼓。然而,在杓哇乡土族与岷县汉族地区,舞蹈表演所使用的器具除了巴当鼓外,分别增加了灯笼以及带有汉族风格的龙凤旗。

二是卓尼县作为汉藏文化的交汇地,多族群的共存促进了“莎姆”仪式音乐的跨文化交流与融合。新洮区内汉族、藏族和土族之间的文化交流,强化了差序格局在人际关系网络中的作用,体现了亲疏远近关系对音乐形式的深刻影响。这种文化互动在人类学中被视为“文化同化”和“文化创新”的过程。例如,土族村民将“莎姆”仪式称为“噶尔日”。

三是卓尼县的自然环境变幻莫测,居民们常常需要通过仪式音乐来祈求自然和谐与社会稳定。差序格局在人际关系网络中的作用,使得村民在适应自然环境的过程中形成了独特的地域音乐文化。

四是在社会变迁的过程中,不同地域的文化交流和传播受到了差序格局的影响。上达勿村保持了传统的“莎姆”仪式音乐形式,而交通便利的岷县则在汉族文化的影响下,不断创新和丰富仪式音乐的内容与形式。例如,岷县汉族在舞蹈形式上加入了狮舞元素。

因此,从差序格局角度来分析“莎姆”仪式音乐,可以清晰地看到地域渊源对其流变的影响。这揭示了“莎姆”仪式音乐在跨族群传播过程中所发挥的桥梁作用,它不仅促进了不同文化之间的理解与交流,还生动地反映了社会变迁中文化的适应性与再创造过程。

二、差序格局视域下“莎姆”仪式音乐流变纵向性“序”

通过对各族群村落的实地考察可以发现,不同族群“莎姆”仪式音乐的表演程序呈现出相似性。以“莎姆”仪式音乐的发源地——甘南州卓尼县上达勿村的“莎姆”仪式音乐为例,各族群都以村庄为单位组织活动,通常每个村庄会组成一支“莎姆”表演队,由队长带领。表演程式主要包括仪式筹备—请神—“莎姆”场娱神—邻村互访娱人—安动神(送神)五个重要环节。对于根植于传统社会的“莎姆”仪式音乐,其表演程序在流变中的稳定性,体现了各族群村民对“莎姆”仪式所秉持的共同核心价值观。提到“莎姆”仪式音乐,每个族群的村民都会涌现出浓烈的“祖先情结”与文化族群记忆,而他们的共同核心价值观被视为差序格局中的纵向“序”。它不仅体现了族群内部的深层联系,还反过来规范了“莎姆”仪式音乐在演变过程中的秩序框架。

从“莎姆”仪式音乐的各族群传承图系可以看出,所有的传承活动均以村庄或家族为单位进行传承,传承人员之间具有血缘性与地缘性特征。各村落传承人之间的人际关系符合差序格局的特殊性,每一位传承人所教授的对象都与自己有着特殊的关系,从而更具信任感。由于“莎姆”仪式音乐都是师徒之间代代口授心传,因此权力等级关系在整个“莎姆”仪式音乐中尤为突出。在甘南州卓尼县上达勿村“莎姆”仪式中,领唱的一定是能够教授“莎姆”音乐的长辈,其他参演者需要听从领唱的指示进行。而在“莎姆”仪式音乐进行前,年轻的参演者(学徒)按规矩必须迎接年长的“娄巴”(师父)观看。在邻村互访对唱中,年轻的参演者(学徒)进入主村会长家,需要向“娄巴”(师父)鞠躬后才可入座开唱。这样的权力等级关系在流变中并没有消除反而更加被加深。到了岷县汉族,整个“莎姆”仪式音乐的进行都要以“娄巴”指导为准,通常“娄巴”会跟随整个仪式唱跳,起到一个领头的作用。因此,在传承“莎姆”仪式音乐的过程中,“娄巴”(师父)和徒弟之间,无论是对“莎姆”仪式音乐的舞蹈、旋律、唱词的掌握,还是在村落中对各种资源和社会权利的分配和享有,都强烈地表现出纵向上的“等级差距”和“利益次序”。

“莎姆”仪式音乐在跨族群流变过程中展现出的社会道德规范与权利等级关系的稳定性,揭示了“莎姆”仪式音乐在多族群互动中的作用:它不仅是族群文化认同的载体,也反映了仪式音乐在塑造与传递文化记忆中的重要地位。

三、差序格局视域下“莎姆”仪式音乐流变横向性“差”

在“莎姆”仪式音乐的流变中,主要受到其流传地——甘南州卓尼县上达勿村、土族杓哇乡及汉族岷县地理格局的影响。其中,地理位置偏僻与否决定着地区人际关系网的发展。作为音乐活动的操作者,人类对音乐事项的发展有着不可估量的能动作用。因此,在差序格局理论中,人际关系网从中心向外延伸的亲疏关系差异,影响了“莎姆”仪式音乐流变中的可变因素,包括“语言文化”(民歌)与“物质文化”(舞蹈)。

以下是对甘南州卓尼县上达勿村、土族杓哇乡、汉族岷县“莎姆”仪式中“语言文化”(民歌)和“物质文化”(舞蹈)内容的分析对比:

(一)“语言文化”——民歌

“莎姆”仪式音乐中的民歌主要分为歌舞并重与徒歌两种形式。歌舞并重的乐曲表演场地主要在“莎姆”场,旨在祈求神灵保佑来年五谷丰登、风调雨顺,同时配合巴当鼓舞,讲究歌、舞、鼓点三者的和谐统一。徒歌主要出现在仪式后半部分,舞者们在家中相聚,唱酒曲、茶曲助兴,大家一问一答,好不惬意。

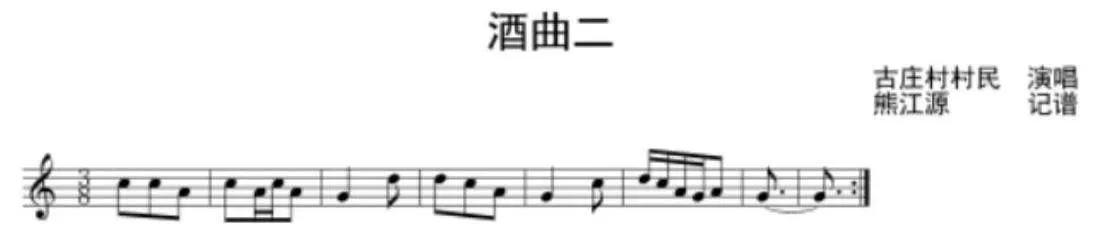

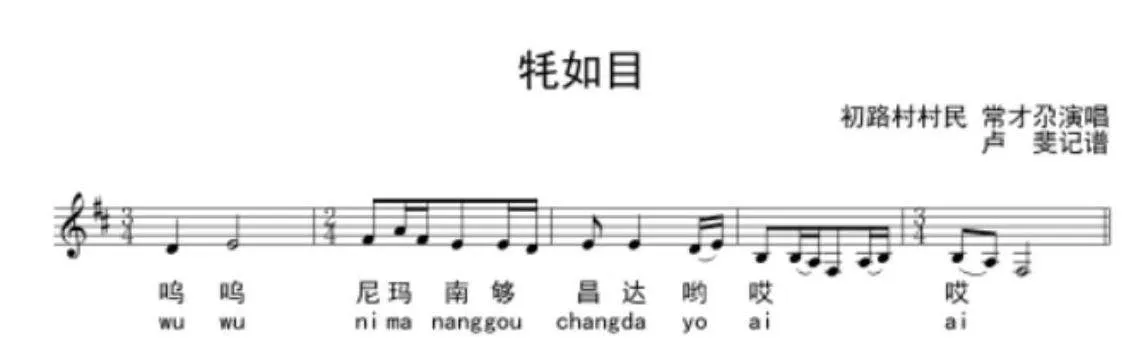

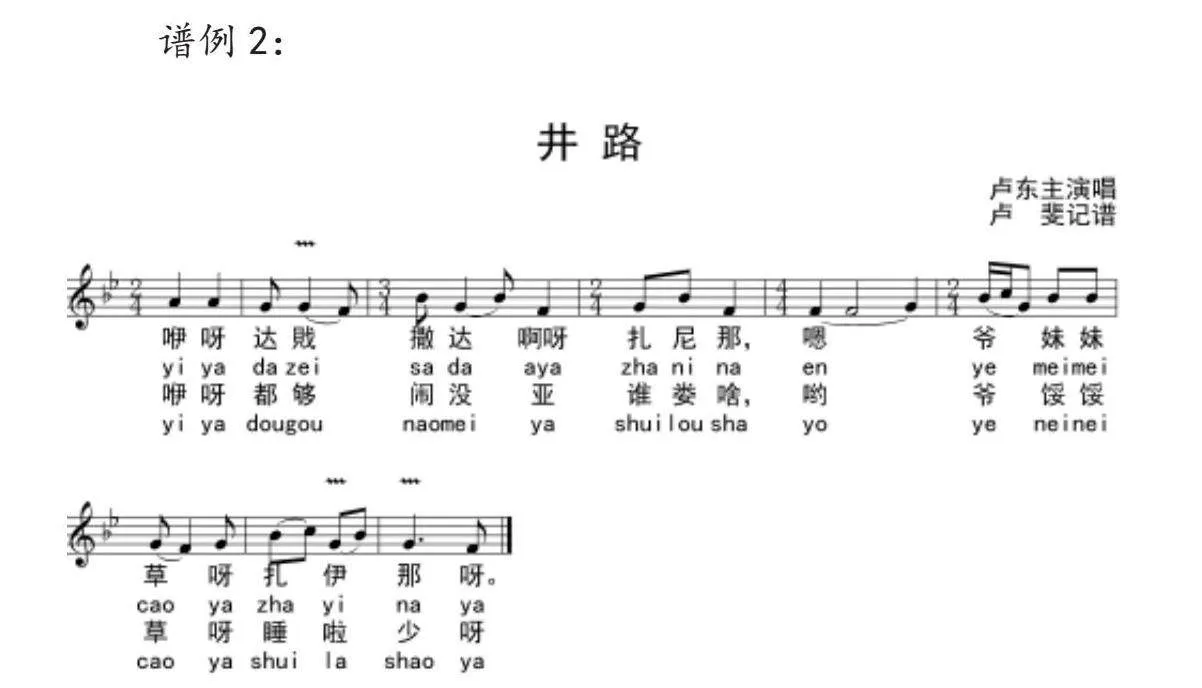

甘南州卓尼县上达勿村“莎姆”仪式乐舞并重的有6种曲目,分别是《直顺》《尼给刀羊》《春芽撒》《撒艾》《记瑞》和《朱如麻》;徒歌形式的有3种,分别是《酒曲》《茶曲》《饭曲》。土族杓哇“噶尔日”歌舞并重的有2种,分别是路上唱的和场上唱的《牦如目》;徒歌形式的已经失传。

曲目保留传承下来最多的是岷县汉族的“莎姆”仪式音乐,其中歌舞并重的有18种,包括《安场曲》《昂样样曲》《南知样沙曲》《难刚嘛难曲》《春吧样沙曲》《桑桑桑吉曲》《拉以来曲》《春巴洋曲》《古艾曲》《沙艾曲》《雄巴曲》《尼给大样曲》《打谢谢曲》《转五方、钻秋千曲》《昂乃羊沙》《沙乃样》《走十字曲》《送南样》;徒歌有《酒曲》一种。

1.歌舞并重

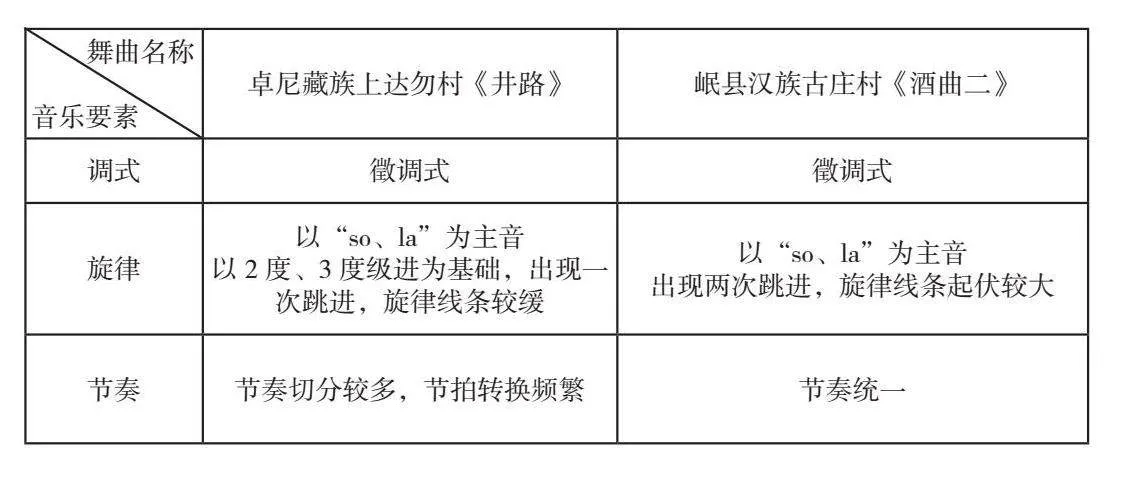

三首舞曲《尼给刀羊》《尼给大样》《牦如目》在乐曲的功能、意义、调式上都相同。从乐曲的节奏、旋律和句式来看,卓尼藏族“莎姆”仪式舞曲相较于汉族岷县和土族杓哇的舞曲更为简单淳朴,更具情感。而汉族岷县与土族勺哇乡舞曲更加活跃。

2.徒歌

在卓尼藏族与岷县汉族的“莎姆”仪式中,邻村互访阶段的乐曲在其节奏与旋律走向上,具有稳定与跳跃之差。因此,卓尼藏族所采用的徒歌形式乐曲,从风格上来说具有山歌的特点。而岷县汉族的乐曲较为接近小调的灵动与细腻。

(二)“物质文化”——舞蹈

“莎姆”仪式音乐中的舞蹈,主要指的是在“莎姆”场中所跳的巴当鼓舞。在甘南州卓尼县达上达勿村,巴当鼓舞的舞蹈动作设计得既简单又易于跳跃。它有6种跳法,这6种跳法的相同之处在于:一是都是圈舞;二是舞者伴随巴当鼓的节奏,膝盖反复进行快速弯曲与直立的点颤。整个舞蹈的动作幅度并不夸张,要求与舞者手中所持的巴当鼓节奏一致。其鼓点为“X.X X0”,从舞蹈正式开始那一刻起,鼓点就伴随着舞蹈动作贯穿始终。而它们的不同之处体现在点颤、摇鼓的细节。

在土族杓哇乡流传的“莎姆”仪式音乐,当地人称之为“噶尔日”,其舞蹈动作与卓尼藏族上达勿村并不一样。舞者左手拿巴当鼓,右手提着自家制作的灯笼,配合脚步与鼓点的节奏,时而由前到后、时而由后到前的翻转跳跃。这些动作的幅度大于卓尼藏族上达勿村巴当鼓舞。而作为与卓尼县一河之隔的岷县,其舞蹈则根据仪式表演程式的不同,动作也不同。它的舞蹈动作组织性较强,更加强调动作整齐划一。因此,卓尼藏族“莎姆”仪式音乐舞蹈动作内敛、简单、易跳。随着“莎姆”仪式音乐经过土族杓哇乡到汉族岷县流变,其舞蹈更具有观赏性和表演性。

通过对“莎姆”仪式音乐流变中的“语言文化”(民歌)、“物质文化”(舞蹈)内容的具体分析对比,可以得出,从相对闭塞的卓尼藏族上达勿村,经过土族杓哇乡,最终流变到接近城市的汉族岷县,这一过程中随着各族群内部村民亲疏关系的变化,外显为以下几个方面:一是舞蹈与民歌种类变多,由6种增加到18种;二是乐曲的旋律风格从简单淳朴,到更具情感表达的山歌风格,最后转变为灵动活跃、更具欣赏性的小调风格。三是舞蹈动作由内敛、含蓄、简单,变得更具观赏性。这些外显变化恰恰说明了“莎姆”仪式音乐流变在差序格局理论中横向性“差”的层面上的体现,展示了在不同群体间的互动中,随着其传播范围的扩展,“语言文化”(民歌)及“物质文化”(舞蹈)形式和内容也随之发生变化,显现出对外来影响的适应性和演变性。

四、差序格局视域下“莎姆”仪式音乐流变的意义

(一)增强铸牢中华民族共同体意识的内生动力

“差序格局”这一理论概念,提供了理解中国传统人际关系和社会结构的独特视角。在分析“莎姆”仪式音乐时,该理论揭示其文化流变中的深层意义。“莎姆”仪式音乐作为一种历史悠久的民俗祈福形式,深刻承载着特定社区的历史记忆、价值观和情感表达。在“差序格局”的影响下,这种音乐形式的流变呈现出独特的路径和特征。

从“差序格局”的角度来看,“莎姆”仪式音乐在不同族群中的流变,反映了其演出程式和传播准则的稳定性,体现了以乡村或家族为核心的社会约束力、道德准则及权利关系。在传统的社会结构中,“莎姆”仪式音乐常常在亲属和邻里间传承。这种传承依赖于紧密的人际关系和共同的生活环境,使音乐的传播具备了高度的稳定性和连续性。

此外,“莎姆”仪式音乐在不同地域和民族间的传播,因亲疏关系和文化差异的存在,形成了与当地音乐文化的融合,产生了新的音乐风格和表现形式。例如,在岷县村落的仪式中,舞蹈部分融入了汉族民俗活动,如舞狮和锅庄舞;而民歌部分的旋律风格则从高亢淳朴转变为小调灵动跳跃,增强了音乐的旋律性。这种文化交流不仅丰富了“莎姆”仪式音乐本身,也促进了不同族群文化之间的认同,促进了各民族的团结与融合。

(二)增强村庄内生动力,助推乡村振兴

乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,关乎国家的稳定和发展。差序格局作为中国传统社会结构的重要特征,对乡村的发展有着深远的影响。作为差序格局视域下的“莎姆”仪式音乐流变发展,对各村落村民建立多元文化意识、增强村庄内生力量、维护村落的安定和谐起到推动作用。在各族群村落共同参与、欣赏和传承这一音乐形式的过程中,彼此之间增进了情感联系和文化认同。在2011年和2018年,岷县汉族和卓尼藏族所跳的“莎姆”仪式舞蹈巴当鼓舞,被列为国家非物质文化遗产。自此后,本地区的政府大力支持,每年举办一次“莎姆”仪式音乐,吸引了大量外来游客与爱好者。这使得“莎姆”仪式音乐成为本地区的一张文化名片,为乡村文化注入了新的活力,丰富了其内涵,增强了乡村的文化吸引力。

五、结语

复杂的地域渊源及不同的地理格局,在差序格局的影响下,促使“莎姆”仪式音乐在内容及形式上产生了显著的变化。从差序格局的纵向“序”——社会道德规范及权利等级关系,以及差序格局的横向“差”——远近亲疏关系视角,揭示了“莎姆”仪式音乐流变在跨族群传播发展中的多重作用:其一,它促进了各族群文化的理解与交流。其二,作为各族群文化互动的桥梁,它在文化互动中展现了仪式音乐对外来影响的适应性与重塑能力。其三,它成为族群文化认同的载体,反映了仪式音乐在塑造与传递文化记忆中的重要地位。根据“莎姆”仪式音乐流变在跨族群传播发展中所起到的作用,阐述了“莎姆”仪式音乐是铸牢中华民族共同体意识的有力文化佐证,同时也探讨了其作为乡村民俗仪式活动,在增强村庄内生力量、推动乡村经济多元化发展方面的价值。鉴于文献资料获取的局限性,本文研究范围主要集中在各族群特定村庄,对于更广泛的地域和更长的历史时期的涵盖相对有限。因此,后续的研究需要进一步拓展研究范围,将更多不同类型的地区和历史阶段纳入考察,以增强研究的全面性和普适性。

参考文献:

[1]祈殿臣.卓尼县志[M].兰州:甘肃民族出版社,1994.

[2]叶婷,谭广鑫.文化生态学视角下基诺族传统体育“文化孤岛”现象探微[J].成都体育学院学报,2020(05):37-42+58.

[3]陆扬.文化研究导论[M].北京:高等教育出版社,2012.

[4]伍国栋.民族音乐学概论[M].北京:人民音乐出版社,2012.

[5]袁静芳.中国传统音乐概论[M].上海:上海音乐出版社,2000.

[6]卢斐.藏族“莎姆”仪式音乐研究[D].兰州:西北民族大学,2022年.

[7]雷蒙德·弗思.乡土中国[M].费孝通,译.沈阳:辽宁人民出版社,2012.

[8]赵书峰.中国与东南亚瑶族婚俗音乐文化的发展与变迁研究——以中国湘粤桂,老挝琅南塔、博胶、万象与泰国清莱瑶族考察为例[J].中国音乐,2022(06):120-132.

[9]王拓.“差序格局”与当代非物质文化遗产传承人的生存策略——基于宜兴紫砂传承人口述史的田野调查[J].民族艺术研究,2024(02):55-63.