乡愁视域下的乡村公共空间营造策略研究与实践

2024-10-23何梦洁焦佳琪张琪

[摘 要]随着城镇化、现代化进程加快,都市居民更加向往美好的乡村生活,使乡村公共空间承载更多的文化使命与精神诉求。以曹家店村为案例分析对象,旨在深入研究乡愁元素在乡村公共空间设计中的应用及影响。通过营造乡野氛围、融合当地特色、强化互动体验和产生情感共鸣四个方面,将乡愁融入空间设计,期望为乡村公共空间的营造提供创新思路。

[关 键 词]乡愁;乡村公共空间;营造策略;设计实践

[中图分类号]J59 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)27-0009-03

文献著录格式:何梦洁,焦佳琪,张琪.乡愁视域下的乡村公共空间营造策略研究与实践[J].天工,2024(27):9-11.

基金项目:本文系湖北理工学院2024年度大学生创新创业训练计划项目“别具峰貌-数智乡村背景下的曹家店村蜜蜂公园主题改造计划”(项目编号:20241092001E)阶段性成果。

从陶渊明的《归去来兮辞》到鲁迅笔下的故乡,对乡土的依恋、回忆、守望是几千年来中国文学书写中永不枯竭的源泉。“日暮乡关何处是, 烟波江上使人愁”,一缕乡愁是延续中华文明的根魂,也是华夏儿女独特的精神标识和文化基因。乡愁不仅是连接历史与当代、田园与城市的心灵纽带,还是一笔能集聚产业与人才资源的无形资产。乡愁元素的融入可以丰富乡村公共空间的文化内涵与精神诉求,促进当地乡村文化和习俗的传承,增强乡村社区的凝聚力和居民的归属感。

一、从乡愁的空间到乡村公共空间

乡愁是一种对故乡的深切思念,也是一种对过去留存的怀旧情感。Assmann指出,“文化记忆构建了一种‘空间’,将日常行事和习惯风俗(模仿性记忆)、对包括建筑在内的各种物的记忆和人与人的交往记忆,无缝对接在这个空间之中”[1]。这种空间可以是实际存在的,也可以是想象中的,也可以是由人的记忆、经验、文化和价值观等因素共同构成的。最早的乡愁的空间理论是由美国地理学家爱德华·雷尔斯(Edward Relph)在1976年出版的《地方与地方性》一书中提出,乡愁是一种对地方归属感和怀念的情愫。因此,乡愁的理论为我们理解空间的本质和表达提供了一个重要视角。

乡村公共空间以承载村民日常交往、民俗节庆等公共活动为主,是体现乡村秩序的物质空间载体,包含村口、街头、(老)树下、河边、广场、祠堂、庙宇等,还包括各种乡村民俗节庆、婚丧嫁娶等仪式场合[2]。在现代社会,乡村公共空间的存在无疑成为维系村民关系、促进村民日常交流和保护地方特色的重要场所。一些传统的公共空间(如洗衣河畔、码头、寺庙、戏台等)面临着消失、闲置、改造的命运。对乡村公共空间的优化、提升不仅仅是简单的物质层面的基础设施升级与焕然一新,更重要的是打造一村一品。以公共空间为物质载体,拓展公共空间的精神内核。编织乡愁情结,即重新回溯到乡村世界的精神价值、伦理秩序、审美传统和情感诉求。乡村公共空间是乡村民众在长期集体生活过程中形成的区域文化和集体记忆的共同载体,也是民众文化意识和精神力量之源[3]。

二、以乡愁为基调的乡村公共空间营造的必要性

(一)基于公共文化属性的空间诉求

乡愁是基于乡土文化生长出来的情感归属,也是公共文化属性下的空间印记。空间设计不能以“技术唯物主义”主导,而应以诚恳的态度和温暖的方式回应乡村、融入乡愁。关注某个地区的传统文化或文化遗址,使得本地民俗和传统节日等非物质文化遗产得到延续。基于公共文化属性的空间诉求就是将文化放置在首位,映照了梁漱溟先生“创造新文化,救活古村落”的空间诉求,实现经济发展与精神文明建设的双重愿景,使乡村从公共空间复苏继而达到整体空间的复兴。

(二)基于公共空间功能的文化归属

公共空间的设计不仅仅是提供一个聚集的场所,它是传播文化的媒介,更是沟通社会的纽带。乡村公共空间的功能属性与文化属性互为依托,没有主次之分。其文化属性是构成功能属性延伸与持续的动能。公共空间是村民文化认同的核心地带,也是政府工作者、规划师、设计师重点关注与优化的关键领域。因此,设计师需要深入了解并尊重当地的文化和社会习俗,确保公共空间能反映乡村的历史和独特性。

三、案例呈现:湖北省英山县曹家店村的空间实践

(一)项目概况

曹家店村有丰富的水资源,矿产资源、土地资源以及生物资源也极其丰富。这里的古老传说、手工艺品以及民俗节庆活动都反映了这片土地的历史人文内核。比如,在大集体时期,曹家店大队有锣鼓班子,每当到了正月或者村里开大会的时候,就会敲锣打鼓汇集到大队部或者公社,热闹非凡。当地传统的民歌有小调、山歌、硪歌。

(二)设计流程

1.设计阶段的考虑与策划

对曹家店村进行公共空间设计,不仅仅出于建筑布局方面的考量,更重要的是挖掘文化。团队在实地考察中走访了村民及村支书等,对村庄的整个根脉进行深入探寻。英山县周边有较多历史古迹、红色遗址以及优美的风景区,通过查阅县志、档案材料和老人的口述,那些被时间尘封的故事和独特的习俗从村民的脑海中打捞出来,进一步传到我们的耳中。但乡土场景重构并不是对旧有空间的简单复原,而是要注重原真性与创新性相结合[4]。首先,利用细节的补充和结构上的巧思,致力于唤起村民和来访游客内心深处对故乡的记忆;运用重现过去生活场景的方法,比如修缮老旧的房屋和保留自然景观、整治边角杂乱空地;将现代的可持续发展技术合理运用在景观装置中,例如,安装雨水收集系统和太阳能板,使公共空间长期循环发展,也大大降低了设计成本。项目设计主要强调空间功能的复合性,团队在合理利用公共空间的过程中,建立了一些既适合村民大型集会活动,又能进行休闲娱乐的公共设施,使每个角落都充满自然的质朴和生活的气息,不仅让村民看到村子的历史和文化,还能感受到这里就是他们温暖的家。

2.项目设计的景观装置

曹家店村方案中的公共空间设计将乡愁元素巧妙地融入其中,让人们感受到传统文化的韵味,既引发了社区成员的情感共鸣,增强了他们的文化认同感,也为乡村振兴和社区的团结注入了新的活力。

该方案有三大设计亮点:一是“茶韵观云台”(见图1),这个公共装置为一处理想的休闲胜地。想象自己站在台上,手捧香茗,眼前展现的是一幅云雾缭绕、山峦叠嶂的画卷,仿佛置身诗画之中,让人心旷神怡。此设计巧妙地将自然曲面与茶室功能相结合,利用地势优势和曲面造型营造出登高望远的意境。自然的曲面设计使得整个装置与周围环境融为一体,一边抬高一边连接地面,仿佛是大自然延伸出的一个温柔怀抱,邀请人们轻松自然地行走到台面上。这种设计打破了传统茶室的束缚,让品茗变得更加自由与舒适。二是“乡音梦语亭”,这是一座集纪念、交流与通讯功能于一体的公共装置。其设计理念源于村民对家人的思念,旨在让远离家乡外出务工的村民、空巢老人和留守儿童在通讯时能感受到家的温暖和亲人的陪伴。塔身上半部分展示村民的照片,每一张照片都承载着一段故事和一份记忆,这些照片不仅是村民的情感标识,更是他们与家乡之间割舍不断的情感纽带。“乡音梦语亭”下半部分设有电话亭,其造型参考邮票样式,村民可以在这里拨打电话,与远方的家人寒暄沟通。三是“爬梯-Party剧场”,这是村民日常聚会的场所,利用爬梯作为连接,开启欢乐的Party,打造出一个可拆卸拼装的剧场。剧场采用了轻体量的木构材质,不仅环保耐用,还蕴含着浓浓的乡愁。设计采用了装配式和模块化的理念,搭建和拆卸都极其方便,在功能方面可以满足村民聚会、集会、看电影或演出等不同需求。

3.建设过程的执行与反思

在曹家店村的公共空间设计与建设过程中,小组不仅要搜集村民意见,还要巧妙应对一系列发生的挑战并作出调整。实地调查发现,大量房屋仅有老人和他们的孙子常住,根据现今社会的助农政策,我们与原住户协商,以政府承包的方式拿出部分房屋作为民宿设计进行盈利,一方面民宿室内空间的升级可以与公共区域的规划相辅相成;另一方面还可以扩大效用,既保障了家庭收入的来源,也充分利用和整治了边角空闲区域,达到了两全其美的功效。在村民的参与和治理下,这些公共空间成为日常生活中交流的舞台与情感记忆的属地。每一个精心设计的环节都扎根村民的内心,每一块基石、砖瓦无不饱含历史的底蕴,这些建筑不仅是村民的家园与居所,更承载了村民的心灵寄托。精心配置的本地植物给整个村落平添了一道亮丽的风景线,使人们置身于大自然的怀抱中。

四、乡愁元素的运用策略

(一)营造乡野氛围

主要从材质、色调入手,在视觉和触觉层面营造乡野氛围。使用自然材质,如木材、石材、砖瓦等,给人一种质朴和真实的触感。特别是那些从场地改造中拆解下来的木材和石材,经过团队的重新设计和利用,使整体设计独特而富有创意。在色调的选择上,主要采用了自然色系,如土黄、灰褐等,这些色彩不仅与乡野环境相得益彰,还能在视觉上营造出一种温馨、宁静的氛围。人们可以感受到自然的宁静,体验到乡村生活的淳朴和真实。

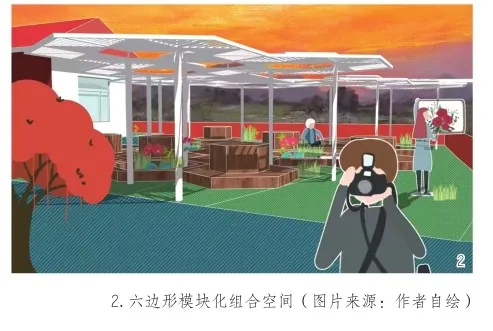

(二)融合当地特色

曹家店村地处大别山腹地,每到春天,漫山遍野的杜鹃花竞相开放,红的、粉的、白的,五彩斑斓,不仅吸引无数游客前来打卡游玩,也吸引了成群的蜜蜂采蜜,促进了当地养蜂业的发展。在曹家店村公共空间的设计中,我们提出了六边形蜂巢状的模块化组合思路(见图2)。既是对蜜蜂辛勤劳动、团结协作的致敬,也传递出人与大自然和谐共生的理念。在这个设计中,团队更想通过蜜蜂的形象传达节约粮食的思想,时刻铭记“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的名言,珍惜每一粒粮食,感恩农民的付出,让人们在欣赏杜鹃花美景的同时心中生出对乡村生活的向往和眷恋的情愫。在这个快节奏的社会中,更需要寻找那份心灵的慰藉和寄托。乡愁理念的融入,不仅让设计引发人们情感共鸣,也让人们欣赏美景的同时感受到一种心灵的回归和安宁。

(三)强化互动体验

在设计中,“茶韵观云台”这个公共景观装置提供了很好的互动体验。此装置分为两层,上面一层由抬高的自然曲面构成,延伸至地面,人们可以行走其中,进行品茗观景的互动体验;下层的设计则充满童趣,与上层之间的空隙形成了一个独特的交互空间,为人们打造出可以自由穿梭、尽情玩耍的乐园。整个装置不仅满足了不同年龄段游客的需求,还通过巧妙设计让人们在互动中感受到茶文化的内涵。另外,我们还设置了一处农田种植体验区,这一设计不仅与上文提及的“粒粒皆辛苦”思想相呼应,更为游客提供了一个亲身感受农耕文化、理解粮食来之不易的宝贵机会,展示从播种、浇水到施肥的农作过程。游客可以在这里亲手耕种,体验耕作的艰辛与乐趣,感受每一粒粮食背后的辛勤付出。

五、结束语

将乡愁这一深沉情感融入乡村公共空间的建设中对社区发展产生了深远的影响,这一设想在曹家店村得到了实践。乡愁增强了村民的归属感,也能促进社区的团结,有助于乡村文化的传承与发展。本项目设计还挖掘和保护了当地的文化遗产,并将其与现代设计理念相结合,成功地将传统与创新结合,为乡村振兴和产业发展提供了案例。乡愁的融入在美化环境的同时,让村民对家园的爱得到展示,成了连接过去与现在、个体与社区之间的纽带。

参考文献:

[1]路璐,李嫣红.留住乡愁:记忆理论视域下特色村镇保护与发展研究[J].中国农史,2018,37(1):122-130.

[2]吴聪聪.城乡融合视角下乡村公共空间景观规划研究:以蒙城县郑长营中心村为例[D].合肥:安徽农业大学,2020.

[3]袁艺.承载乡愁记忆下的乡村公共空间营建策略探析[J].安徽建筑,2020,27(8):18-20.

[4]刘美新,蔡晓梅,黄凯洁.乡村文化治理视角下当代祠堂空间的再生产:广东案例[J].地理科学进展,2023,42(8):1597-1608.

(编辑:高 琼)