城市公共艺术造物的材质与工艺分析

2024-10-23包磊

[摘 要]公共艺术作为城市文化建设中不可缺少的存在,对于精神文明建设和提高市民审美有着积极作用。公共艺术强烈的地域文化属性,可以促进城市旅游经济发展和文化交流,提升城市品位,传播城市文化。打造人民群众喜闻乐见的公共艺术需要在艺术形式和材质、工艺上做到和谐统一。

[关 键 词]城市;公共艺术;设计语言;工艺

[中图分类号]J526 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)27-0006-03

文献著录格式:包磊.城市公共艺术造物的材质与工艺分析:以作品《水月之环》为例[J].天工,2024(27):6-8.

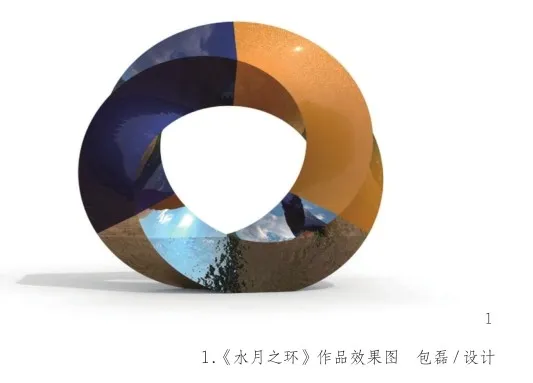

近年来,我国城市建设迅速发展,与之相应的城市公共艺术也有所发展。如何塑造好城市文化形象?建设体现城市文化的公共艺术?本文将会以笔者设计的上海博物馆东馆公共艺术全球征集大赛参赛作品《水月之环》为具体案例进行探讨。

一、公共艺术与城市的关系

(一)公共艺术的研究范围

“公共艺术”这个概念是在20世纪90年代引入我国的,以城市雕塑和壁画为主要形式,符合我国新兴城市建设和发展的需要。但公共艺术的内涵并不只是简单的城市装饰物,也不只是共同的文化认知概念,更是一种流行于当下的文化现象。城市公共艺术建设是为大众服务的,是为满足大众的审美需求的,是用来引导大众、具有文化属性的公共艺术品。公共艺术的出现,连接了大众与艺术、艺术与城市、生活与艺术,是对城市生活的新解读。

(二)公共艺术在城市发展中的作用

好的公共艺术是城市的一张名片,能在装饰城市门面、让人赏心悦目的同时给人传递积极的社会价值。但如果一座城市到处是廉价、毫无艺术价值的公共艺术,则这座城市给人的印象会大打折扣。一个城市的公共艺术发展水平或多或少地反映了这个城市的文化积淀与经济水平。城市的工业化发展是为了更好地满足人们的衣食住行,当这一切得到满足后,人们对文化和精神世界的追求,便促使城市发展文化生活。城市的文化,是一座城市区别于另一座城市的地方,公共艺术作为城市文化的载体,必然要反映城市文化生活,讲述城市的故事。依靠公共艺术的建设,城市的具象符号进入人们心中,公共艺术成为传播城市文化的重要载体,依靠这一载体,城市文化才有生命活力。设计师伊利尔·萨里宁说过:“让我看看你的城市,我就能知道这个城市的居民在文化上追求什么。”当代的公共艺术是与人密不可分的艺术,它的存在是彻底为了人的审美而存在。当然,公共艺术除了传播文化外,还能通过艺术的“公共性”构建人与社会的新关系,引发人们对文化的思考。

(三)上海博物馆东馆公共艺术征集的背景

上海博物馆于1952年创建,藏品体系完整,门类齐全,是有着“包罗中国古代艺术万象”称誉的国内顶级艺术博物馆。2015年,上海市委、市政府做出在浦东建设上海博物馆东馆的决策。其建设用地面积约4.6万平方米,总面积约为11.32万平方米,地上6层、地下2层。2017年9月27日,上海博物馆东馆项目在浦东花木10号地块正式开启。2020年12月31日,上海博物馆东馆新建项目顺利实现主体钢结构封顶,目前已对外开放。

此次公共艺术全球征集作品需突出主题,且与场馆氛围相符合。以“人民城市人民建,人民城市为人民”作为创作指导,作品需诠释上海博物馆的历史文脉、上海的传统文化与现代文明。设计者当以“与博物馆对话”为创作主旨,融合博物馆的展示性与历史文化,展现独特的艺术创意,使作品具有丰富的艺术表现力。并在趣味性、创新性、互动性、可持续性、安全性与环保方面均有较好的表现,以体现公共艺术对美好现代城市生活的提升与促进作用。公共艺术的存在和发展是以体现科技发展、工艺进步、人与环境和谐共处为基本目标的,这种改变与发生不仅从当下开始,也会在未来继续进行。

二、城市公共艺术的材质与工艺

(一)设计思路

上海是一座精致的城市,也是国际化的大都市,为上海博物馆东馆设计公共艺术需要结合历史与未来,承载东西方文明,表现现代人的开放与包容。这种大体量的公共艺术设计须以简约的设计理念为指导,遵循与环境和谐相处的设计原则。

《旧唐书·魏徵传》中写道:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”其中“以史为镜”指的是历史上的成败得失可作为借鉴。历史像一面镜子,史书不光由文字书写,文物也是一个个鲜活的具体存在。唐代诗人杜甫在《戏为六绝句·其二》中写道:“尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。”明代才子杨慎也在《临江仙》中写道:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。”他们都把历史比喻成了流水,历史事件与历史英雄像流水一样总会消逝,但是文物却遗留下来,证明时代的伟大与辉煌,这也是博物馆存在的现实意义。博物馆中的文物即历史的注脚,代表了当时的生产力与科技发展水平,从它们身上可以读懂历史的诗情画意与沧桑。我们虽然去博物馆看的是人类过去的辉煌,但我们应该反思的是未来,即我们要给子孙后代留下什么有意义的物质载体。

《水月之环》(见图1)以流水、镜子为创作源泉,以莫比乌斯环规律的经典几何形体为基础形体。整个形体分为深蓝、金黄、镜面不锈钢三段,分别代表线性时间的过去、现在和未来,表现历史的必然性、存在性和延续性。其中的金色与蓝色代表月亮与水,表现历史的悠然、浪漫、创造性和艺术性;镜面不锈钢则起到折射、中和两种颜色的作用,并丰富了作品的颜色层次。镜面不锈钢部分辅以水波纹点缀,增加了作品的肌理对比,可以更好地体现整体质感。此作品以镜形矗立,三段式结构既独立又统一,形成往复的环形结构,像水一样流动,仿佛继续演绎着兴衰交替的历史。镜面彩色不锈钢材质反射性强烈,有机融入当地环境中,可与游客产生积极互动。

(二)公共艺术的形式与材质的统一

所有公共艺术品的制作都是离不开工艺的,尤其是现如今更为高度依赖科技与工艺,当然现代公共艺术品的品质与规模也达到了古人难以想象的高度。工艺的进步使艺术迅猛发展,古人难以想象的尺寸与质感在今天变得不再是遥不可及的事情。

镜面不锈钢是一种表面经过特殊处理,呈现出高光亮度和显著反射性能的不锈钢板。通常使用抛光或者其他加工方法对不锈钢表面进行处理,以获得镜面效果,不锈钢表面光洁,既具有较高的塑性、韧性和机械强度,也有较高的耐腐蚀性。作品材质为环保不锈钢材质,采用镜面电镀工艺,符合环保要求,用充分的质感体现周围环境,表现与自然环境的和谐统一。现如今,环保理念已深入人心,作为长期伴随人们生活而存在的大型公共艺术作品,环保是最基本的要求。公共艺术品是公众参与和认同的物质存在,与公众在公共环境中交谈与对话,以丰富城市文化,提升城市精神内涵。

该作品造型简洁优雅、沉稳大气,颜色搭配具有高级感。作品形式与空间契合(见图2),一方一圆,与场馆主体建筑交相辉映,共同体现环境、公共建筑与人的和谐关系。

(三)公共艺术中的科技、审美与工艺

科技带动艺术发展。彩色不锈钢发明于20世纪70年代,广泛应用于建材、汽车制造、化工、电子工业等领域,具有丰富多彩且经久不变的颜色以及金属的强度与光泽。在抗高温方面,彩色不锈钢有较好的表现,其彩色涂层能经受住200℃的高温。在耐盐雾腐蚀方面,彩色不锈钢甚至超越了原色不锈钢,因此其较好的机械性能也更适应户外复杂多变的环境。现如今的彩色不锈钢板作为一种性能出色的优质材料,在有着较强的耐腐蚀性、强韧性的同时彩色面层经久不褪色、并且色泽会随着光照角度不同产生变化,更加丰富了其本身的材料语言。作为公共艺术造物的材质,彩色不锈钢的表现是十分优秀的。再附加电镀工艺,更是增强了防锈性、耐磨性、美观性。

《水月之环》应用最新的雕塑技术与工艺,并在艺术层面达到了和谐与平衡。公共艺术是“审美”与“工艺”的结合,二者缺一不可。公共艺术的美是设计的美,也是工艺的美,二者是密不可分、有机结合的,是平衡的、互为支撑的。工艺一定要与审美结合,与生活连接,表达思想。工艺之美是一种秩序之美,根据理性将“审美”规范化、秩序化,将“审美”具象化,化繁为简,返璞归真,让简单的形体留给人无尽的回味与思索。

如果没有科技和工艺的进步,一些巨型雕塑和超大的地标式公共艺术作品就不会出现。所以艺术的发展和科技、工艺的进步是相互适应的。科学技术带动了工艺的发展,同时和审美共同作用于公共艺术。

三、城市公共艺术的发展方向与趋势

(一)公共艺术创作中艺术家审美与大众审美的平衡

优秀的公共艺术离不开好的艺术家,无论是创作《云门》的卡普尔或是《妈妈(Mama)》的作者路易斯·布尔乔亚,他们都对生活有着深刻的认知,所以他们的创作带着深刻的人文思考和社会洞察,也在强调公众的参与性。但有些艺术家却囿于自身的艺术理念,在此我们并不讨论艺术上的高与低,作为架上艺术,每个艺术家都有自己的艺术理念和原则,但是公共艺术却不一样,公共艺术面对的是普通大众,是艺术理念千差万别的个体,他们的审美没有办法达到艺术家的高度,甚至对艺术充满了不理解,但这就是公共艺术需要面对的现实情况。因此,公共艺术创作要做到艺术家审美和大众审美的平衡。

(二)公共艺术的创新与可持续发展

公共艺术随着城市建设兴起,装饰城市,代表城市文化,城市建设者应该重视公共艺术,扶持艺术家,支持其艺术创作。城市是不断变化发展的,存在于城市中的公共艺术更需要不断地推陈出新,满足城市居民的社会生活需要,表现城市文化生活。

艺术该如何发展?这是一个令绝大多数艺术家都陷入沉思的问题。但毋庸置疑的是,公共艺术的发展一定要和城市发展相匹配,提高艺术传播价值,强调文化属性,突出“交互”,即影响是双方的,改变也是同时发生,一方不再是单纯的给予方,另一方也不是简单的接受方。公共艺术是对艺术与生活的思考,是对媒介材质的把握,是对改变发生的融合,是对未知的探索。科技向前发展,科技手段在改善民生的同时,也为艺术家所用,有了先进的科技手段加持,艺术理念的普及似乎也在变得更加新奇,观赏性也在不断提高。如今,虚拟现实(VR)技术、增强现实(AR)技术、人工智能(AI)技术的普及更是革命性颠覆了人们的艺术创作,促使公共艺术进行剧烈的、更深层次的变革,也对人们的生活方式和城市生活产生了更大的影响。公共艺术对我们思考的持续性的影响从开始便没有停止,况且公共艺术本身也是一种可持续的探索。在最简单的形体上,可以蕴含最复杂的美,足够的纯粹可以体现至真的美。美与工艺的结合绝不是工艺的炫技,而是有机结合的,是恰如其分的。

公共艺术的概念引入我国的时间不长,我国的城市建设方兴未艾,大量的城市建设需要与之匹配的公共艺术。城市不是简单的水泥、钢筋、混凝土的结合,而是我们生活的温馨场所,是我们传递、表达情感的场合,公共艺术就是传达艺术家对生活的理解和感受的载体。公共艺术的形式各式各样,有复杂的、简约的,有具象的、抽象的,应该依据城市发展需要,结合城市历史进行规划和选择。公共艺术并不意味着要脱离生活本身,反而它的存在是为了更好地融入生活,它的艺术的纯粹性和美感是为民众而打造的,是提升城市生活的重要手段。

参考文献:

[1]胡天君,景璟.公共艺术设施设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[2]王中.公共艺术概论[M].北京:北京大学出版社,2007.

[3]王一川.艺术公赏力:艺术公共性研究[M].北京:北京大学出版社,2016.

[4]柳宗悦.工艺文化[M].徐艺乙,译.桂林:广西师范大学出版社,2006.

[5]柳宗悦.工艺之道[M].徐艺乙,译.桂林:广西师范大学出版社,2011.

(编辑:王旭平)