语言景观在城市建设发展中的应用与价值

2024-10-23朱妍陆山花梅静怡

摘 要:在城市发展建设中,语言景观既是了解一个地区语言生态的重要途径,又是展现地区人文景观建设发展成果的重要窗口。本文通过实地调研,发现安徽省凤阳县的语言景观具有数量足、类型多、载体多样以及服务功能具有普惠性和显著性等特点。同时对设置布局、地域特色、规范化、语音化等方面提出合理化建议。探寻语言景观在城市建设发展中的应用价值,有助于提高凤阳县文明建设水平,优化地方语言景观,同时也能为构建和谐繁荣的语言生态提供借鉴意义。

关键词:语言景观;城市建设;凤阳县

作为中国著名的历史文化名城,安徽省凤阳县以其悠久的人文历史和深厚的文化底蕴,滋养一方水土,造就“敢闯敢干”的小岗精神,唱响脍炙人口的花鼓之歌,养育一代又一代江淮儿女。

随着凤阳县的深厚历史文化不断被挖掘,以及政治经济地位的提高,凤阳县正需加强自身城市建设,构建独特城市形象,提高文化软实力。在推动城市建设的有效途径中,语言景观具有重要作用。它既是了解一个地区语言生态的主要方法之一,又是展现其人文景观建设发展成果的重要窗口。良好的城市建设有利于凝聚社会共识,吸引更多资金、人才、技术、资源,增强城市对外交往的影响力和话语权,从而提高城市竞争力。

一、语言景观理论概述

“语言景观”一词最早是由加拿大学者罗德里格·朗德里(Rodrigue Landry)和里夏尔·布里(Richard Y. Bourhis)于1997年在探究个人、群体、社会与城市语言的关系中所提出的,其定义是:“出现在公共路牌、广告牌、地名、街名、商铺招牌以及政府楼宇的公共标牌之上的语言共同构成某个属地、地区或城市群的语言景观。”[1]这是对语言景观最经典的定义,被广泛采用。2006年,学者本-拉菲尔(Ben-Rafael)扩大了语言景观这一概念的外延,认为“语言景观是标识公共空间的语言对象”[2]。由此观之,语言景观研究的核心是研究公共空间或某一特定区域的语言对象,并反映语言文字的使用情况。

安徽省凤阳县是一座历史文化悠久的名城,当地语言景观建设与城市建设发展规划息息相关。本文探讨凤阳县语言景观存在的问题,并提出针对性的改善建议,对优化地方语言景观、提高凤阳县语言景观建设水平具有重要价值。

二、凤阳县语言景观现状调查

(一)调查对象及调查区域

本文以凤阳县城区的主干道及景点的语言景观为研究对象,包括九华路、东华路、东城街、禁垣路、长安街、云霁街等主干道,龙兴古刹、鼓楼及鼓楼广场等城区景点,明皇陵、韭山洞、狼巷迷谷等城郊景点,凤阳县下辖的改革开放第一村——小岗村。

(二)研究方法及过程设计

课题组通过对凤阳县部分主干道的语言景观进行实地调查,选取流量较大、露天开放、进出自由的六条主要道路和六个旅游景点,获取样本数据信息。同时,运用数据统计、跨学科研究等方法,对收集的样本数据加以汇总分析。

(三)本文拟讨论的问题

第一,调查凤阳县语言景观的整体特色、功能和现实状况;第二,研究凤阳县语言景观存在的问题和不足;第三,在城市建设背景下,提出凤阳县语言景观建设的优化路径。

三、凤阳县语言景观的整体特色

(一)数量较多,语言景观服务具有普惠性

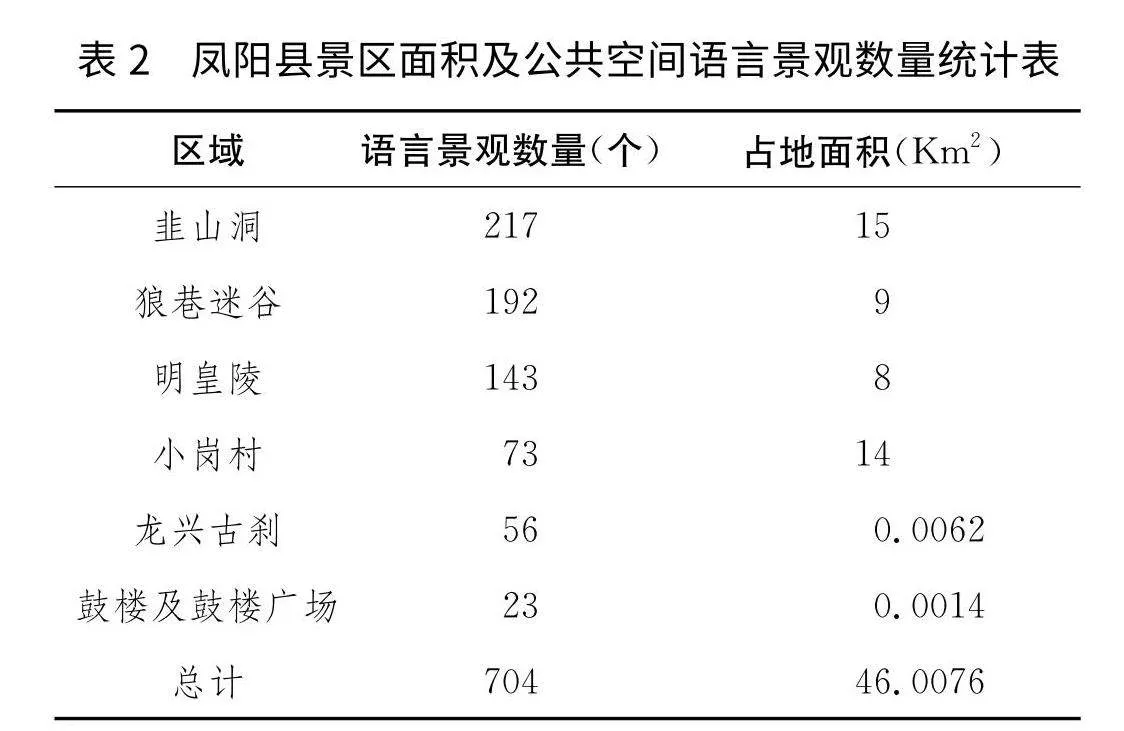

本文通过调查六条道路和六个景区发现,凤阳县主要城市道路和景区的公共空间语言景观总体数量较多、内容充足,各个空间场所内均有分布,语言服务范围较广。其中,东华路全长2.1千米,长安街全长3.3千米,云霁街全长2.4千米,这三条道路所设置的语言景观数量也较多,长安街最多,有161个语言景观,禁垣路最短,其语言景观数量也最少,仅有37个。韭山洞景区占地15平方千米,语言景观数量最多,共有217个。鼓楼及鼓楼广场占地面积约0.0014平方千米,占地面积最小,其语言景观也最少,只有23个。

总体来看,凤阳县主干道和景区语言景观数量丰富,语言景观服务具有基础性和普惠性,语言景观的建设为人们的出行和生活服务提供了诸多便利。

(二)类型多样,城市服务功能丰富

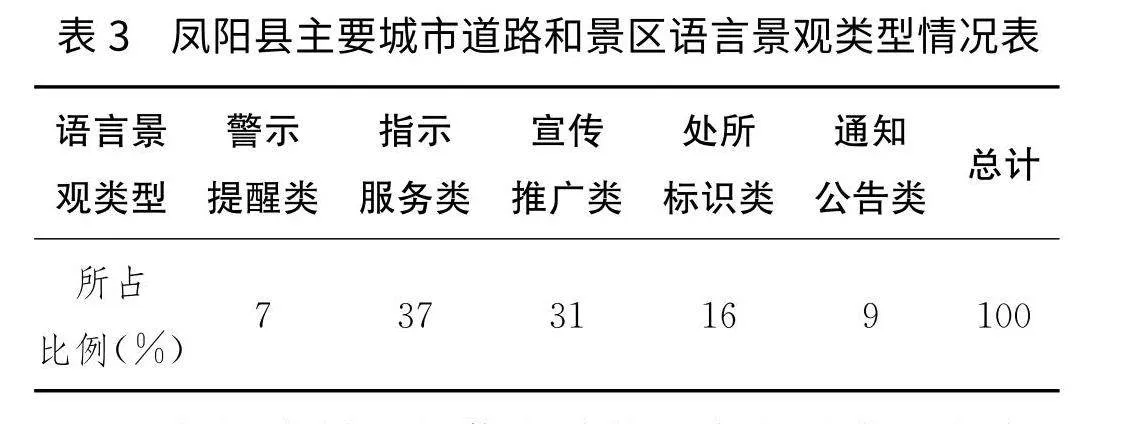

根据语言景观的信息功能和象征功能,课题组将凤阳县语言景观分为警示提醒类、指示服务类、宣传推广类、处所标识类和通知公告类。

表3显示出凤阳县语言景观类型多样,各类语言景观所占比例不同,占比最高的是指示服务类,其次为宣传推广类,警示提醒类和通知公告类占比较少。各类语言景观在服务城市建设和保障生活出行中具有重要作用,能促进城市服务功能不断完善。警示提醒类和指示服务类语言景观具有一定的城市管理功能,多为政府有关部门设置[3],用以规范或约束人们日常行为,是保障民众安全的重要指南,具有强制性、严谨性和约束性,引导人们端正言行举止。指示服务类、处所标识类、通知公告类语言景观则具备良好的服务功能,其用语委婉温和、富有生活气息,具有一定的客观性,多是向民众提供相关有效信息,引导行为举止,满足民众生活需求,提高城市服务效率。宣传推广类语言景观多用于宣传社会主义核心价值观、卫生健康、食品安全、法治建设、网络安全等内容,同时向民众传播正确的价值观和社会公德,引导人民积极参与社会建设,共同打造人民安居乐业的幸福城市。

(三)载体材料多样,语言景观服务效果显著

语言景观是一种通过文字符号呈现的景观类型,文字符号多采用雕刻、手绘、涂鸦、印刷、电子显示等表现方式。载体材料是语言景观的重要呈现方式,包括木材、塑料、金属、纸张、石料、绸布及电子显示屏等,材质种类繁多。不同种类的语言景观的载体材料与周围的建筑环境、自然风光相互融合,共同构成由语言文字和城市环境建设的生活场域。[4]据调查研究发现,凤阳县在城市街道和景区中使用的载体材料多为金属和塑料。其中,金属材料耐久性更强,有利于长期保存,且具有良好的导电性、导热性和可塑性,便于在高温、高压下加工,形成多种复杂的结构和形状,为人民群众提供独特的语言景观服务。语言景观的设置要根据环境变化和材质特点,全面考虑不同载体材料的设置和使用情况,力求达到环境适宜、材质完好、城市美观三位一体的和谐格局,提高服务效能。

四、凤阳县语言景观在城市建设中存在的问题

(一)语言景观设置不合理

从位置分布来看,主干道与辅路的道路指示牌分布密度并不均匀。例如,在东华路主干道路口一米范围内出现两个指示意义雷同的标牌,而在辅路则缺乏单行线等相关指示牌。此外,还存在部分指示牌被建筑物、树木遮挡的情况。从景区指示牌分布来看,部分场域存在分布稀疏的现象。

(二)景区内多处标识不完善、不规范

2006年《安徽省实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》(简称《办法》)第十二条明确规定:“面向公众的标志牌匾使用外国文字并同时使用中文的,应当使用规范汉字。横行排列的应当上为中文,下为外文;竖行排列的右为中文,左为外文。”[5]但凤阳县明皇陵、韭山洞的部分语言景观标识并未遵守相关规定,如景区内“卫生间”等标识均采用竖行排列的方式,但左为中文,右为外文。《办法》还指出,“公共场所的手书题词、招牌等,已经使用和需要使用繁体字、异体字的,应当配放规范汉字标牌”[6]。韭山洞溶洞区域入口处的一块石刻完全由古文撰写,而石刻旁又无其他相关文字进行补充说明,这会对游客欣赏游玩造成困扰,导致景物观赏价值不高。此外,小岗村景区内多处标识不完善,个别公共空间存在服务盲区。在进出凤阳县小岗村的主要道路中,语言景观较为缺乏。以普通游客常涉足的小岗村地域来说,在73个道路标牌等语言景观中,宣传推广类和处所标识类占比达64.38%,指示服务类的总体数量则较少。游客若只依靠路牌等提示游玩参观,则游玩难度较大,需要借助手机导航或向当地人询问才能顺利进出。

(三)部分景区语音介绍不充分

语音讲解为不同性别、年龄、爱好、成长环境、生活经历、受教育水平和审美情趣的游客提供了便利的景区服务,向其展示并介绍当地地理环境、文化习俗、社会历史等景观知识,以满足游客丰vWFsu4rrY982sNVxYV7RhcjqvwgZCB3QaH7yqcykmZQ=富性、多样化的游玩观赏需求。语音讲解是旅游服务的核心与灵魂[7],并与当地景区的服务质量息息相关。传统景区式讲解多以导游为主体,仅依靠导游个人知识展开讲解和传播信息。但导游讲解多停留在信息的单向传播,对于之前完全不了解景区特色的游客而言,只言片语的简单介绍难以使其理解景区的历史底蕴,不利于增强游玩时的获得感和体验感。在旅游旺季时,还会出现导游人手不足的情况。随着旅游市场的繁荣,各地游客增多,单个导游所服务的游客数量也随之增加,导致导游的精力分散,服务质量很难保障。

课题组走访调查凤阳县小岗村时发现,旅游旺季时游客激增,导游无法对接全部游客的情况时常发生。小岗村缺乏完善的景区语音导览系统,现有的语音介绍也并不充分。例如,在小岗村沈浩同志先进事迹报告馆中,用手机扫描馆内二维码时,仅显示有关此报告馆建成信息等情况,却没有关于沈浩同志先进事迹的介绍,这不利于游客了解小岗村的历史文化和发展现状,也降低了景区的服务效率。无独有偶,狼巷迷谷、韭山洞的部分景区同样缺乏完备的语音介绍系统,主要靠标牌文字介绍,其现有的语音介绍内容十分简短,有些内容与标牌文字重复,有效性不足。此外,景区介绍文字有中文、英文等多种语言,但语音介绍则全部为中文,缺乏英文等其他语言的讲解,这增加了外国游客参观游览的难度,给游客了解景区情况带来一定的挑战。

五、凤阳县语言景观改善策略

(一)合理规划语言景观设置

凤阳县的历史文化景点在空间上具有集聚性,景区语言景观在道路标识设置上需要适配地理空间与游客信息获取,做到全方位、多层次、系统化。[8]游客进入主干道,既需要景区方向、距离等提示,也需要有禁停、限行等细致入微的语言引导,使其能

快速适应陌生环境。指示服务类、处所标识类等语言景观适宜布置在人流量较大的主干道路口,警示提醒类语言景观宜采用醒目的颜色,用语要鲜明准确。景区内部语言景观的设置要规范美观,具体形式应与周边人文景观相适应。例如,凤阳鼓楼、钟楼周边街区的语言景观在外观、字体的设计上可与景区建筑、人文历史等相呼应,体现自然与人文的和谐之美。

(二)建立相关机制,及时维护更新

第一,为充分展示本地特色文化,政府需要引进城市规划、社会习俗和语言文字等方面的人才,注重加强人才团队建设,为语言景观建设提供坚实保障。

第二,通过定期培训等方式,从整体上提高相关工作人员的语言文字素养。

第三,对于语言景观的载体材料,政府也要采取一定的措施定期维护。比如金属有一定的腐蚀性,在潮湿和极端恶劣的环境下不宜长期使用,否则会造成金属材料生锈和破损,导致语言标识字迹斑驳、模糊不清,影响观赏效果。又如塑料耐热性较差,在高温高压及低温冻害的情况下易变形,使用寿命较短。因此,在载体材料破损时需及时维护和更换,避免语言标识脱落,影响美观。

第四,政府需要深入了解当地百姓的意见和想法,并积极作出布局或调整内容。居民对当地的语言景观最熟悉,也最具有发言权。[9]例如,向经常驾车出行的居民了解道路标志的设置有哪些不合理或缺失之处。同时,向社会各界广泛征集多种类型的语言标牌。此外,还可以发放电子问卷,收集居民和游客意见,不断了解当地居民、游客的想法,适时调整规划方案。

(三)积极融入地方特色,释放语言文化新活力

当地政府应当充分发挥主观能动性,在保证当地语言景观充分体现主流意识形态的情况下,积极主动地将语言景观融入地方特色文化,加强景区特色文化在语言景观中的应用。[10]凤阳县可充分借助凤画、凤阳花鼓等非物质文化遗产,发挥当地明文化、两淮文化的独特性,在中华优秀传统文化中融入创新元素。可在主干道上放置“丹凤朝阳”“龙凤呈祥”等象征幸福美好的石刻和雕塑,既能增强城市建设的趣味性,又可以激发民众为美好生活不懈奋斗的动力。在景区可选择灵活多样的形式,因地制宜推动地域文化创新性发展。在景区管理中,政府可以结合景区文化特色和整体环境,选择贴近大自然的载体材料,如石料、木质等,并融入当地特色的文化元素设置语言景观,丰富景区建设的文化内涵,释放凤阳县语言景观新活力。

(四)建立立法、监管、执行三维模式,规范语言景观建设

政府有关部门应立足当前凤阳县基础设施建设,完善语言景观立法建设。凤阳县公共语言标牌类型多样,内容繁多,不同标牌设立部门之间的规范不统一,缺乏整体性和连贯性,如在东城街路段存在路牌和指示牌拼音使用规范不一致等问题。对此,政府要建立相关法律法规,规范语言景观建设,明确各部门职责,提升立法和执法效能。将语言景观立法、执法规范纳入城市建设的法律体系,做到执法必严、违法必究。

六、结语

语言景观贯穿人民生活的方方面面,是城市管理的微观缩影。政府应为国家语言文字应用战略的规划、实施和发展发挥应有的管理和执行价值。相关政府部门要完善语言景观生态的“立法—监管—执行”[11]机制。一方面,可以与当地管理部门通力合作,对凤阳县主城区路牌、指示牌、警示牌等语言景观定期摸底排查,及时公布整改情况,落实语言景观监管责任;另一方面,政府要加大科研资金投入,联合本地高校和科研院所等单位,积极开展语言景观建设与保护工作,建立高素质人才队伍,并结合凤阳县区域历史文化特色,因地制宜地制定长期战略规划,促进语言景观的可持续发展。此外,还可以运用新媒体新技术,建立语言景观示范服务平台,推动凤阳县语言景观建设的高质量发展。

参考文献

[1]Rodrigue Landry,Richard Y.Bourhis.Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality:An Empirical Study[J].Journal of Language and Social Psychology,1997(1):23-49.

[2]Miriam Ben-Rafael,Eliezer Ben-Rafael.The Linguistic Landscape of Transnationalism:The Divided Heart of Europe[C]//Transnationalism.Leiden:Brill,2009:399-416.

[3]关英明,姜力萌,姜楠.语言服务视角下丹东城市语言景观研究[J].辽东学院学报(社会科学版),2022(5):85-91.

[4]王腾,李希.文明城市建设背景下语言景观调查——以昌吉市为例[J].汉字文化,2023(14):7-9.

[5][6]《安徽省实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》学习读本[M].合肥:安徽教育出版社,2008:7,7.

[7]赵子静,陈丹.探析导游讲解对旅游景区服务质量的影响[J].辽宁科技学院学报,2023(3):85-87.

[8]宋凡成.历史文化街区语言景观营造策略研究[J].汉字文化,2023(S1):65-66.

[9]张静.三维解读城中村语言景观,助力西安“城市软实力”提升[J].文化产业,2023(30):127-129.

[10]刘素芳.语言生态视角下生态旅游景区语言景观建设新路径探索[J].西部旅游,2023(12):106-108.

[11]巫喜丽,梁加丽.语言景观治理的问题与路径[J].学术研究,2022(11):54-58.