他到来的那个清晨

2024-10-21黄悦佳

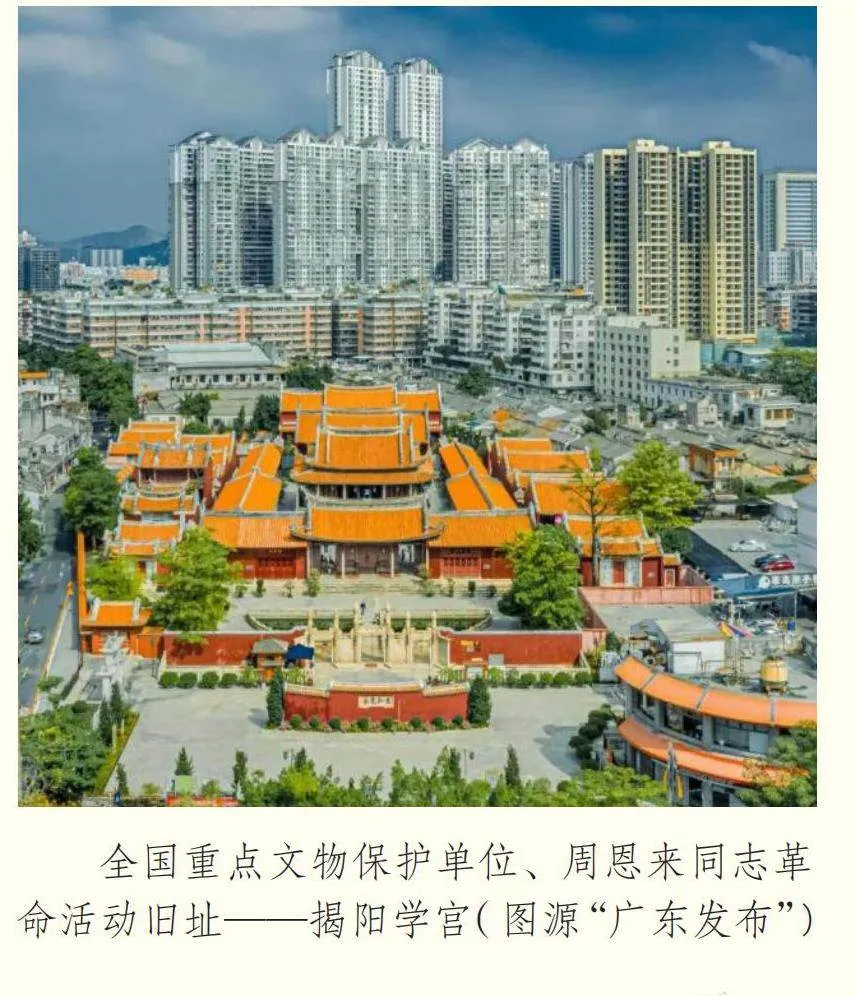

红砖金瓦,屋脊巍峨,典雅华丽,恢宏璀璨……我注目着揭阳这片土地,已经有800多年。

我是坐落于揭阳榕城古城区的揭阳学宫,原称揭阳孔庙。宋绍兴十年,我诞生于揭阳,眼见历史朝代的更迭往复,尝过六七百年的风风雨雨,岁月的磨砺让我垂垂老矣,清光绪年间,大规模的修葺使我重焕新颜。可是,我知道,我的心依旧是一个迫近黄昏的暮年老者,没有生机与活力。

直到那个人的到来,让我有如枯木逢春,在厚重的历史底蕴下,更添几分红色文化韵味。

伤痕累累

我清晰地记得那些给我带来伤痕的日子。

那是1937年至1940年间,可恶的日本侵略者9次在我守护着的这片粤东古邑大地上投下炸弹。

烟尘四起,飞起的流弹碎片灼伤了我的眼睛,弥漫的硝烟瘴雾充斥着我的鼻腔,孩童的嘤嘤哭泣萦绕在我的耳旁。看着流离失所的人们,我压抑、痛苦,默默泪流,可是我无能为力。我嚎伤了我的嗓子,却驱赶不了侵略者;流尽了眼泪,却安抚不尽颠沛流离的人民。

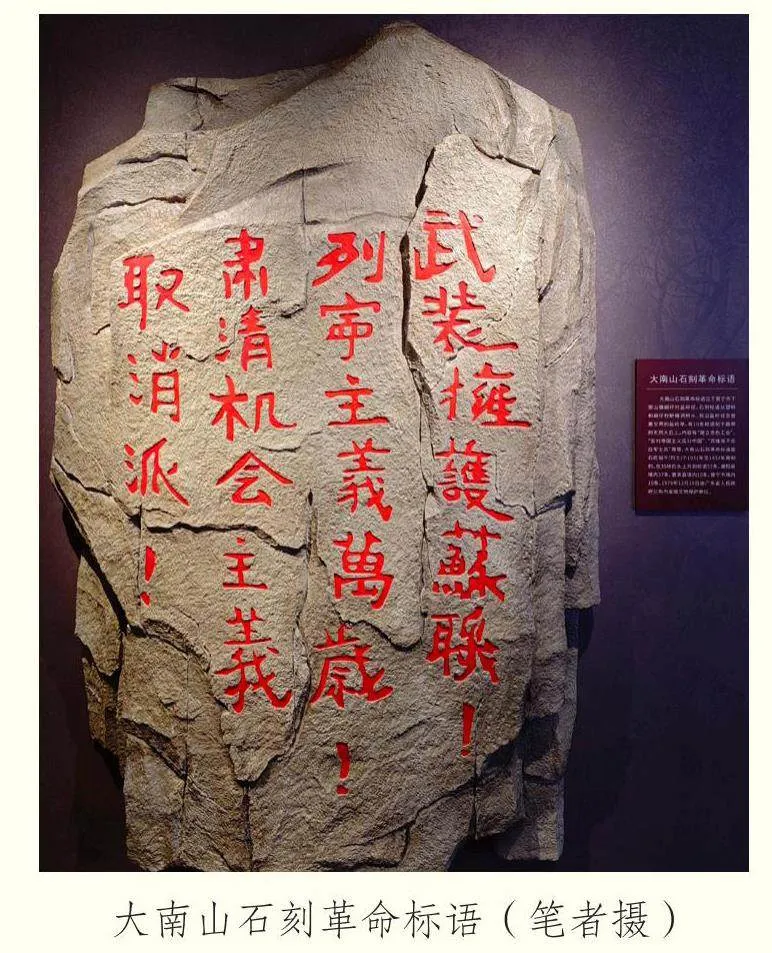

岁月抚平了我的伤痕,新中国成立后,为警醒后人,揭阳市政府在我身上的一处日军轰炸点筑起了围栏,立好了指示牌,它在默默诉说着那些黑暗的时光,也在告诉后来者:耻辱不灭,保家卫国。

清晨曙光

“揭阳多士天下都”,叩问我身上的红砖,它们见证过从宋朝至清代的人才荟萃:吴宗流、吴复古、王中行、郭之奇、许登庸……先贤自泮池走过,引领数百年风骚。

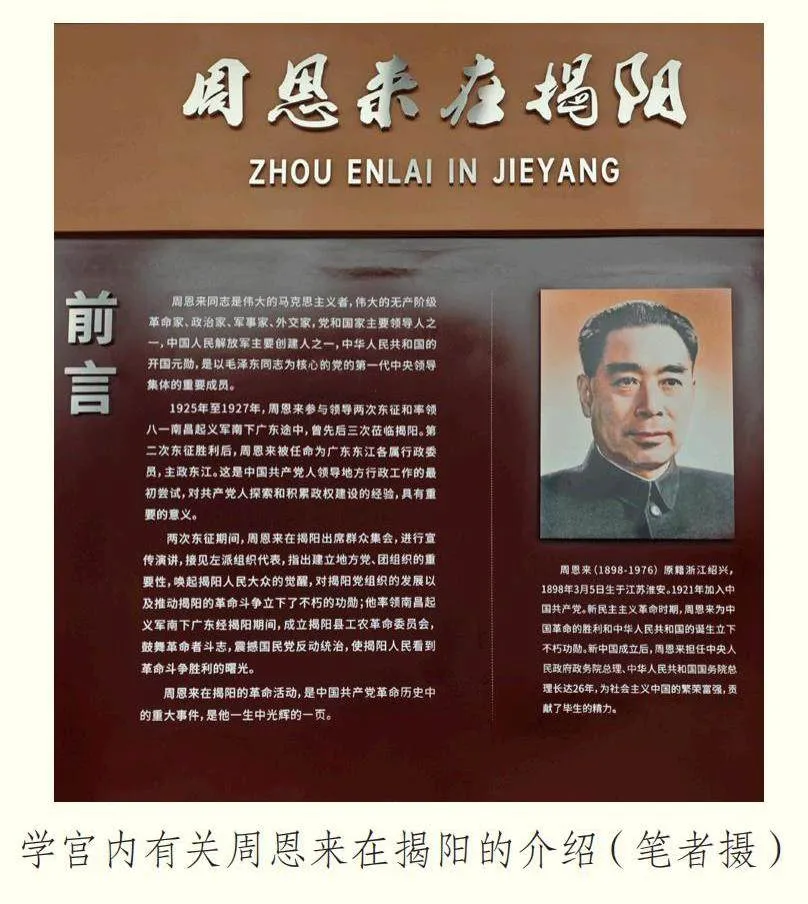

“南昌风雷震天地”,悄问我屋檐的金瓦,它们注视着红色文化的风起云涌:大成殿后,周恩来曾经下榻的崇圣祠肃立在那,如今这里已然被建设为“周恩来革命展览馆”,这也是广东省内唯一一处以“周恩来同志革命活动旧址”命名的文物保护单位。

历史长河不息,每当夜深人静,我总是情不自禁地回忆起那些往事。

1925年3月,揭阳县城沉溺在昏暗中,但就在此时此刻,那个人率领黄埔学生军出现了,给整个揭阳大地带来了一线生机。

行色虽匆匆,但行军队伍情绪高涨,澎湃活跃的气息充斥整个队伍。

神情虽倦怠,但他帽檐下的一双眼睛尤其黑亮,在暗夜里熠熠生辉。

我听见队伍里的同伴亲切地喊他,周恩来。

我知道他是干大事的人。这样顶天立地的人物,在风云裹挟的动荡岁月里,来到揭阳大地,似惊雷破开黢黑,他停驻在崇圣殿里,歇息在我的怀抱中。

孔圣贤的殷殷嘱托犹在耳。我作为岭南地区规模最大、配备最齐、保存最完善的同类历史建筑组群,在建筑时便采用高台基宫殿式的三路五进,契合左右对称的审美标准。我身躯中的每个角落,无一不是对孔圣贤“中庸和谐”理念的致敬与继承,彰显古色古香的千年文脉。但1925年,周恩来到来的这一年,棂星门后那森严雄伟的崇圣殿重展新色。古今的历史在这里深情对望,儒家文化的风骨浸润其中,红色文化的辉煌色彩增添其上,二者交相辉映。

夜已深了,当众人沉沉坠入梦乡之时,他窗下的灯却还亮着。在安静的夜里,我听见他翻阅时书页发出的声音,也听见他落笔纸上细碎的沙沙声响,更感受到他思考时由内迸发的温度。我静静地聆听着,也默默地陪伴着。

在这个夜里,我第一次连接起红色文化。后来,我总是一遍一遍地回忆起这个美妙的瞬间,我感受到一种全新的力量在此时此刻注入我的身躯,随着我的血液游走,积蓄着,蓬勃着,给我全身送去营养。

同伴给他搬来了一张老式床铺,但他却很少躺下休息。他总是坐在桌旁,主持着会议。他间或蹙眉,偶尔与同伴争论几句,时常在纸张上记录着什么。我听到他们鼓起掌来,每个人都绽开笑颜,我细听之下才恍然大悟,原来他们通过了《军队经过地方政治工作案》和《组织行营医院案》两项重大决议。我由衷地为他们感到欣喜,也感到自豪。

他在我这里不过短短停留几天,却日理万机,处处都留下他忙碌的身影。3月7日,群众大会上,人山人海,在群众热切目光的投射下,他立在高处。我听见他向群众亲切地问好。他说,他不是来做演讲的,而是来和乡亲们谈谈家长里短的。但就在这心连心的谈话中,他已然融入了讲话的中心思想“国民革命的宗旨和三民主义的真谛”,以一种春风化雨的方式,把新思想带到,把新知识讲透。我看见群众热泪盈眶,我知道,他这是把话讲到人们的心坎里去了。

润物无声

他总共来了三次。

一开始,揭阳人民并不知道周恩来是谁。他们只是看着他清瘦的身影,对视着他坚毅的目光,油然而生一种敬畏的情感,他们悄悄议论着,询问着彼此:“这是哪位大官?”

但后来,他们发现,和那些趾高气扬、独断专行的大官们不同,他的身上自有一股亲切和蔼的风范,让人不由自主地向他靠近。细听他说起下一步战略部署,听从他指示起义军的前进方向。他总是不自觉地流露出对中国美好未来的向往。那种热切的向往感染着在场的每一个人,也唤起了人民的觉醒。

1927年9月,他最后一次在崇圣殿中。我知道他第二天就要动身离开,这一天晚上,他彻夜难眠。在夜色中,我看着他时而踱步沉思,为下一步行动而谋划;时而扶额蹙眉,感慨于前方任重道远;时而扬起笑意,欣慰于这一方人民的觉醒;时而抚摸雕梁画栋,不舍离开这片给了他极大支持与鼓舞的土地……

我多想和他彻夜长谈。可是我无法开口说话,只能无声地陪伴着,用我的方式,记录下这珍贵的点点滴滴。

9月28日,枪声自揭阳玉湖汾水村传来。6000多名智勇双全的起义军涌入汾水村,南昌起义部队与人数多达两倍有余的敌军激战整整两个昼夜,歼敌3000多人,起义部队也伤亡2000多人,这就是有名的汾水战役。硝烟弥漫千里,我远远地眺望着,牵挂着他的安危,揭阳人民亦如是……

他离开后,各项运动并没有因此停滞。他就像是播撒种子的园丁,驱散严冬的凛冽,带来春的希望。青年们齐聚在我这里,我看着他们意气风发的模样,听着他们志得意满的笑声,我知道,揭阳乃至潮汕地区地方党、团组织正在如火如荼地发展起来。

红色印记

现在,我依旧是红砖金瓦,面貌一如从前,然而,我已不再是以往那个暮气沉沉的我,红色文化滋润着我,古朴的红墙、金色的瓦片折射出时代的光辉。

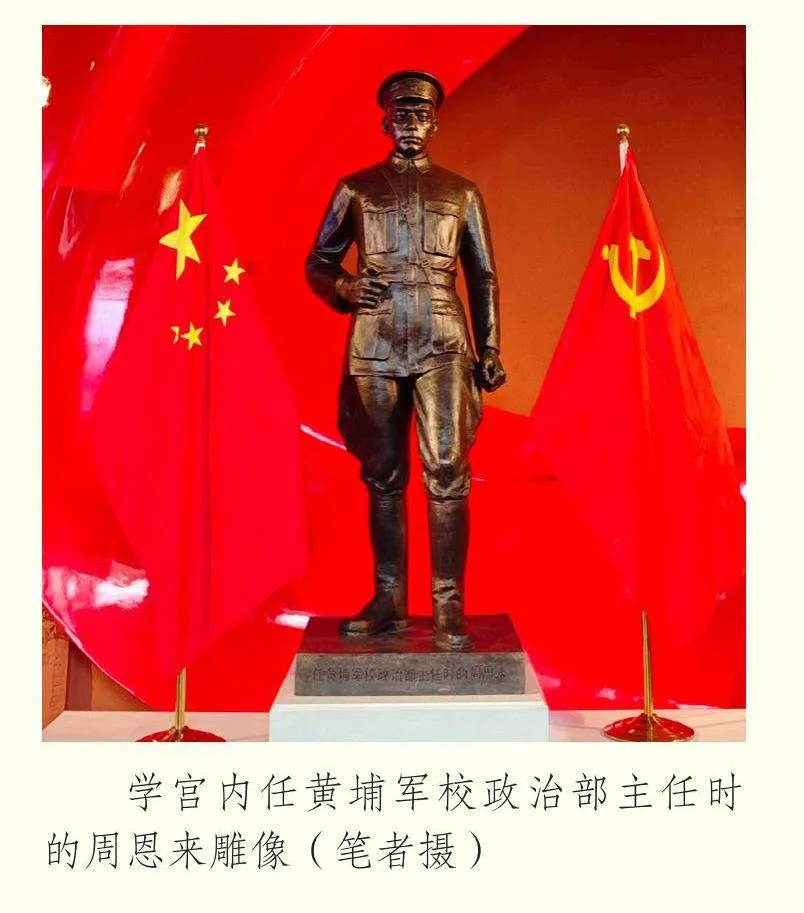

每一个清晨过后,前来参观的游客络绎不绝,他们漫步在斑驳的石板路上,感受历史的温度。他们停留在周恩来的塑像前,瞻仰着他生动鲜活的音容笑貌,从他不屈的神情、炯炯的目光中汲取力量。

我低头俯瞰着他们。

在人们的欢声笑语中,我总是想起那首纪念周恩来的诗歌:

“西花厅的海棠花,又要开了,我知道,他只为一个人而开。”

责编:林枫炀