让数字技术进场:政策议程设置的多重因果漏斗模型审思

2024-10-21张宇

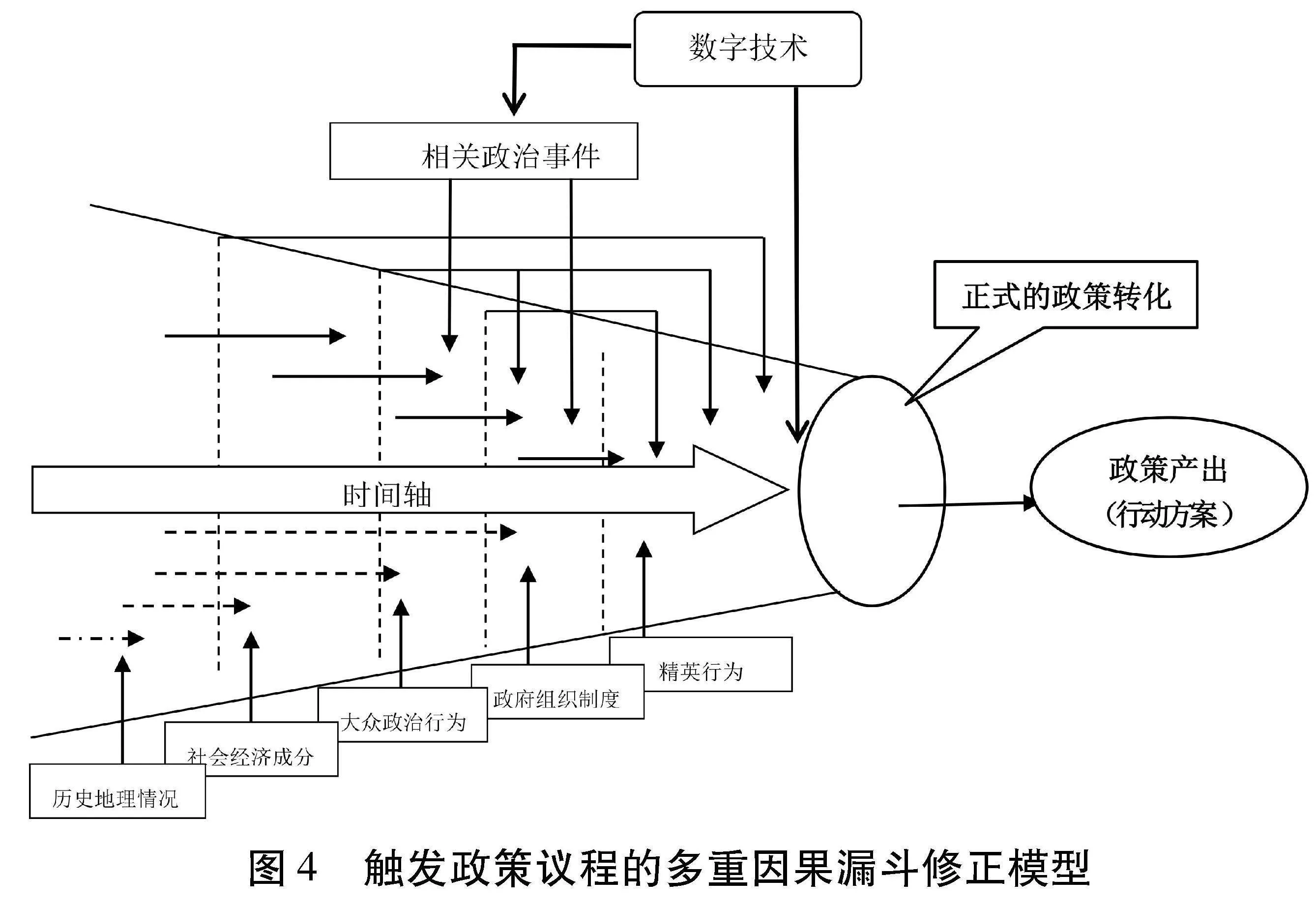

〔摘要〕公共政策议程设置理论研究对于政策问题建构起到了回溯性阐释与前瞻性行动预测的作用。政策议程设置的多重因果漏斗模型充分考虑了诸多变量在时间轴上的叠加作用以及聚合情况,对当下复杂社会情境的解释力较强。但是,面对全面到来的数字社会,日常生活数字化改变了社会问题形态,数字“棘手问题”造成了高度不确定性,技术价值冲突影响了政策共识。多重因果漏斗中原有的变量在推动政策问题转化时显然乏力,需要让数字技术进场,形成多重因果漏斗的修正模型。进入漏斗的数字技术包括物理介质、人们的使用行为以及该行为产生的社会效用与外部性,在动态发展过程中影响相关政治事件,或直接影响其他因素叠加作用的结果,来触发政策议程设置。修正模型对政策议程分析与未来行动方案的形成都具有较强的工具意义和行动指向。

〔关键词〕政策议程设置;多重因果漏斗模型;数字技术

〔中图分类号〕D630〔文献标识码〕A〔文章编号〕2095-8048-(2024)05-0052-10

〔基金项目〕国家社科基金重点项目“公民数字化政策参与平等性的实现路径研究”(22AZZ008)

〔作者简介〕张宇,扬州大学政府治理与公共政策研究中心教授、博士生导师,江苏扬州225127。

引言

公共政策议程设置是观察和分析现代国家治理最重要的窗口〔1〕,也是政策意见的“风向标”。作为公共政策过程的起点,政策议程意味着社会问题向政策问题转化,决定了复杂社会情境中的社会问题是否会引起公众、政策制定者等政策行动者的关注并付诸行动,以及从政策子系统中输出的政策方案是否有效,对于解决“棘手问题”(wicked problems)具有较强的行动指向。从政策分析的角度来看,政策议程设置触发机制的研究就是为了构建某一政策问题,即政策问题转化的原因,并从因果逻辑出发预设行动方案。已有研究提出的触发机制主要包括依据政体形态差异提出的内部推动模式、动员模式和外部推动模式〔2〕;具有描述属性的多源流框架与“政策之窗”理论〔3〕;结合中国的社会制度、文化传统和国情,依据议程提出者的身份与民众参与的程度提出的关门模式、动员模式、内参模式、借力模式、上书模式和外压模式〔4〕,等等。随着时空情境的流变和科学技术的发展,原有理论模型对于复杂条件下的政策议程设立机理解释乏力。当我们再一次深耕已有研究,发现之前较少引发关注的多重因果漏斗模型将政策议程设立过程中的相关变量置于一个“因果关系的漏斗”(funnel of causality1o7ppWIiH2X8EZd2DZzftw==),试图阐明利益、制度和观念之间的一般关系,将那些与社会经济与物质环境相关的变量、社会权利分配、流行观念与意识形态、制度框架及政府内部决策都纳入考量〔5〕。因充分考虑了各种诱致变量(casual variable),多重因果漏斗模型比其他几种模式更能解释复杂社会情境。即便如此,在全面到来的数字社会中,多重因果漏斗模型仍需将数字技术作为新的变量纳入“因果关系漏斗”。修正后的模型使数字技术与那些物质的、意识形态的变量相互嵌套、相互作用,共同推动社会问题的转化,建构出结构良好或适度的政策问题。融合数字技术的多重因果漏斗模型不但可以在政策议程设置分析中增加对数字时代的回应,更精准地把握数字技术对公众意见的影响机理,也可以提升政策方案的全面性和充分性,使数字技术成为异质性行动者与其他政策主体共生演进,推动“数字向善”。

一、何为多重因果漏斗模型?

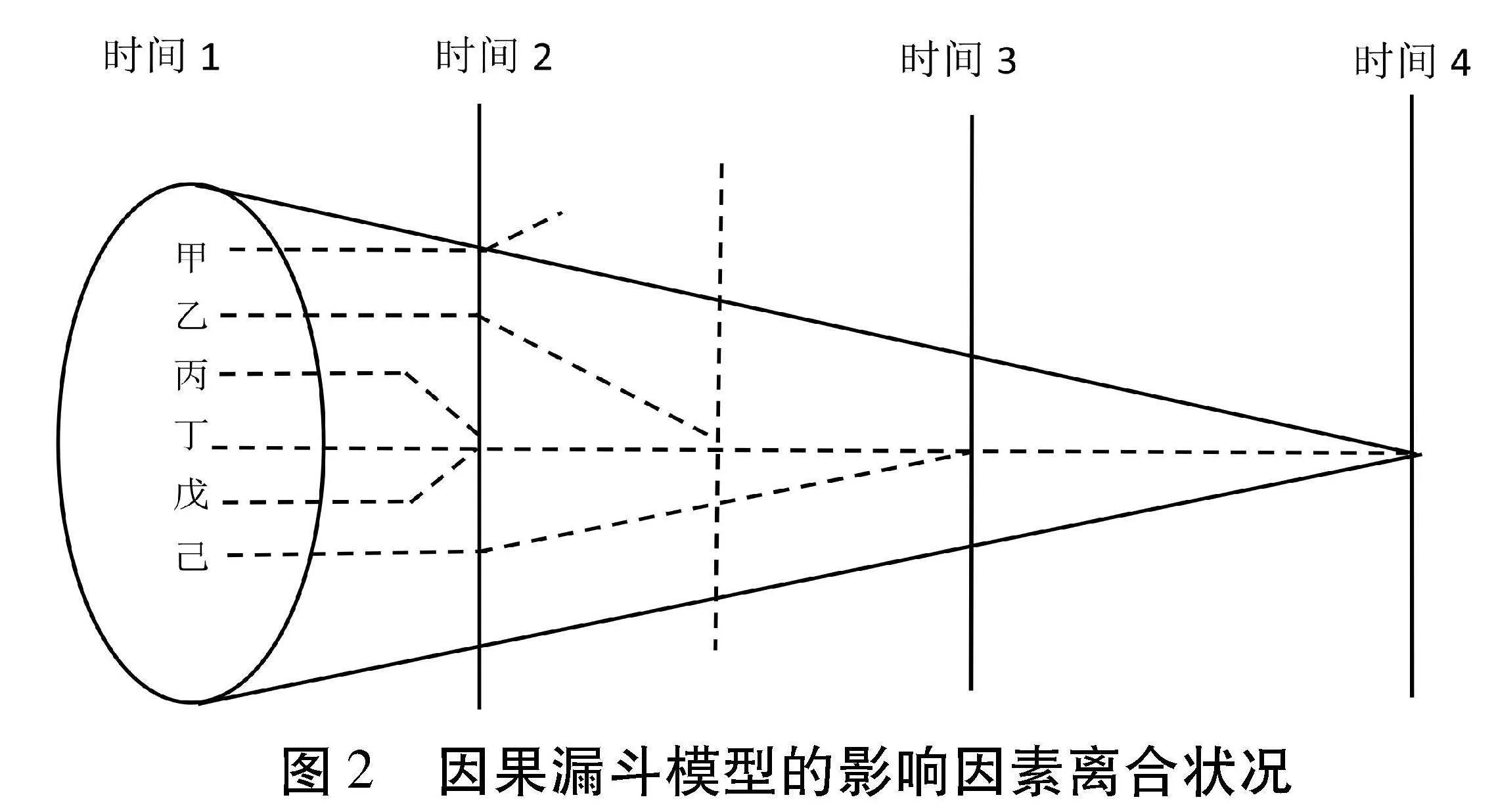

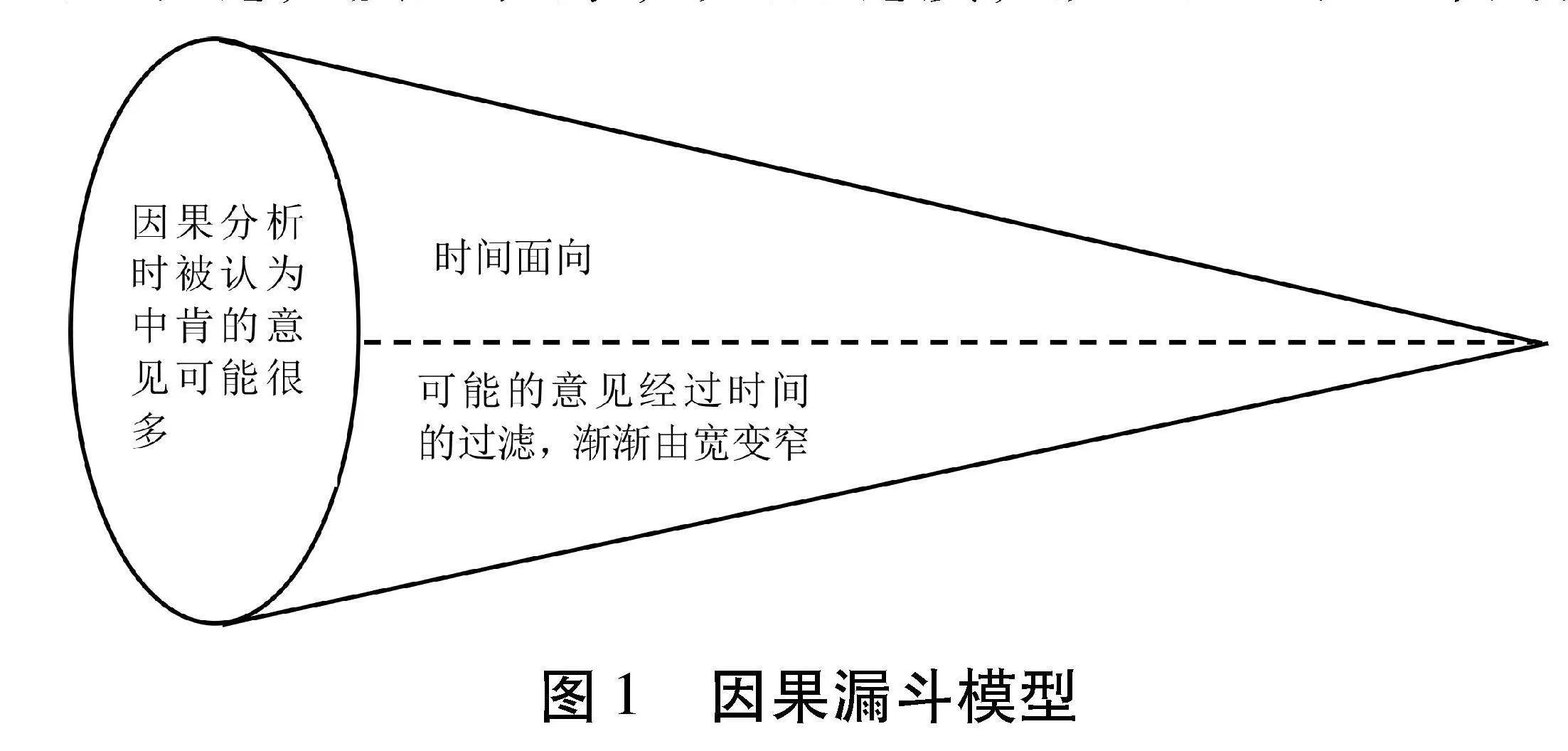

多重因果路径分析最早由美国遗传学家赖特(Sewall Green Wright)首创,旨在研究多个变量之间多层因果关系及其相关强度。后于20世纪60年代受到西方社会科学家的普遍重视,并开始在西方社会科学研究中得到广泛应用〔6〕。1960年,坎贝尔(Angus Campbell)及其同事首次将“因果漏斗模型”引入社会科学领域〔7〕。他们用因果关系的观念将一连串引导特定政治行为的事件和决定形象化,提出可以画一个漏斗状图来解释意见形成的逻辑。尽管他们研究对象是投票行为,但漏斗的类比仍可应用在意见的形成上,因为投票行为也是态度、意见的形成和表达过程。后来的政治学者根据他们的构想画出因果漏斗模型的假设图形〔8〕(见图1)。漏斗横轴代表时间面向,从漏斗的开口到顶端,事件一个一个持续而来,宛如因果链,按照程序,先后链接,从通道的口部向内部推进。

漏斗能够同时装进很多意见和舆论,开口可大可小,随着时间的推移,各种意见相互碰撞、融合。人们在做决定的时候,常随着时间的先后衡量事件的轻重缓急,筛选掉不重要的,将关键性因素作为依据,逐渐明确焦点〔9〕(见图2)。图中,丙、丁、戊都是具有影响力的因素,在时间2节点处聚合在一起;甲是最具影响力因素,到时间2节点处,因为丙、丁、戊影响力聚合,它会变为不具影响力的因素,从而被排斥出漏斗;己到时间3节点也与丁聚合;乙一直到时间2节点处仍然是强势因素,但快到时间3节点处就不具影响力了;丁从时间1到时间3节点处都是影响因素,与丙+戊聚合后的因素再聚合,到时间4节点处形成最终意见。因此,漏斗模型会逐渐减去不必要的变量,逐渐变窄,最终影响决定的可能只有少数一两个顶端的变量,最终形成漏斗,产生聚合效果〔10〕。一般来说,因果漏斗模型在漏斗的开口处并不设定固定的起点,因此开口较大。坎贝尔认为将起点定为与议题相关的一组相关历史事件的起始时间比较可行,可以用来进行回溯性分析和前瞻性分析。实际上,漏斗的概念只是一个隐喻,其中存在一个时间维度,事件在因果链的结合序列中相互缠绕,从漏斗口移动到漏斗干〔11〕。该模型从信息场的角度思考了舆论形成的过程与影响因素,它基本上可以被视为公共政策议程设置多重因果漏斗模式的雏形。此时,因果漏斗是信息传播的通道,“场”的概念从物理学范畴被引入人文社科领域,用来特指相互作用的物质或观念上的时间、空间概念。

图2因果漏斗模型的影响因素离合状况

20世纪70年代后期,金(Anthony King)、霍夫伯特(Richard Hofferbert)与西蒙(Ricardo-Simon)建立了一些模型,试图阐明议程设置过程中利益、制度和观念之间的一般关系〔12〕。在回顾和综合先前文献的基础上,他们区分了一系列诱使变量,包括那些与社会经济学和物质环境相关的变量、社会权利的分配、流行的观念和意识形态,政府的制度框架,以及政府内部的决策过程〔13〕,每一种变量都相互缠结在一个相互作用的“环环相套”的格局中。在这个格局中,决策产生于制度中,制度存在于流行的观念和意识形态中,意识形态又处于社会的权力关系中,而权力关系则存在于更广泛的社会和物质环境之中〔14〕。跟其他的政策议程设置理论相比,多重因果漏斗模型突破了主体视角的单一研究方法,也不受政策议题的限制。它没有把物质和意识形态变量看成是割裂的或一切零和游戏,而是认为这些要素在社会或政策问题的产生过程中都发挥了作用。其共同的理论基础在于:历史地理情况、社会经济成分、大众政治行为、政府组织制度、精英行为、相关政治事件等变量存在于一个“因果关系的漏斗”之中,在漏斗中,变量之间一环套一环,是为多重因果漏斗模式〔15〕。

想要透彻理解多重因果漏斗模型,还要考察布尔迪厄(Pierre Bourdieu)、考夫卡(Kurt Koffka)的“场域理论”以及勒温(Kurt Lewin)的因果关系建构。布尔迪厄认为,社会空间中存在各种各样的场域,它是位置间客观关系的一个网络或一个型构,这些位置是经过客观限定的〔16〕;拥有不同资本的社会活动参与者在场域中展开竞争,个体间的互动定义了场域的界限,资本既是场域中竞争的目标,也是场域中竞争的手段。考夫卡提出了“心理场”“物理场”的概念以及行为环境论,强调心理与环境两种因素构成的主-客混合环境。勒温基于爱因斯坦的整体动力学观点来解释场论,强调任何一种行为都产生于各种相互依存事实的整体,这些相互依存的事实具有一种动力场的特征〔17〕;他将生活空间作为人的行为动力场的观点为公共政策议程设定的影响因素研究提供了别样的视野。勒温借助来自物理学与数学的一套术语进行推论,认为“一个人的生活空间之内的准物理事实的改变常为物理环境之客观变化的结果”〔18〕,个人是心理空间中的一个点,在活跃于此空间中的力量影响下,它会朝某些方向移动。这种观点推动了因果漏斗模型的产生。

在多重因果漏斗模型中,政策议程设置从本质上来说是在一定场域(漏斗)中时间轴上的诸多因素(多重因)相互作用造成的结果(果),在一定程度上代表了环境有机体的活动。漏斗就像是一个行为动力场,个人在时间轴上与主-客观要素发生作用。由于因果链条从本质上来讲就是一种时间顺序的关系,进入因果漏斗的变量自然也就有了发生作用的先后,以及作用的累积效应。但是,学界对这些诱致变量的先后顺序存在争议,也因此释放了更多的解释空间。需要注意的是,时间节点较早的变量对时间节点较后的变量产生影响,在议程设置的那一刻,是多种因素逐步叠加发生作用的结果,漏斗中的变量一般不会单独对政策议程设置发生作用。我国著名公共政策学者严强根据我国公共政策活动的一般过程,在前人的研究基础上勾勒出模型的具体图形,将历史地理环境、社会经济因素、政治行为、政府机构(组织制度)、精英行为以及相关政治事件六个变量放入漏斗。他认为,在相关政治事件的影响下,漏斗中的因果关系从历史-地理环境因素向社会-经济因素综合,向大规模的政治行为和政府机构移动,向精英行为和正式政策集中集聚,最终产生政策输出〔19〕(见图3)。其中,政治事件的影响力是全方位地逐步进入漏斗,随着时间轴对因果关系产生多重作用。围绕时间轴的汇聚和筛选方向以及原因之间的先后关系构成自变量,政策问题转化成为因变量。确定变量之间的关系和诱致作用需要随着具体研究情境变化,以进一步厘清为什么这些变量会影响一种社会现象,而没有影响另一种现象,从而找出政策需求形成、政策制定者意见改变和政策行动发生的真正动因,为政策倡议做好准备。

多重因果漏斗模型不仅为政策议程研究带来了新的方法和工具,也突破了传统公共政策分析对两个变量之间因果关系探究的单一性。在此之前,政策议程设置研究通常探究某单一变量与问题转化之间的因果关系,关注二者之间的相关性以及时间顺序,并通过控制其他干扰变量的影响,来确定两个变量之间的关系是真实相关。社会情境的复杂性决定了因果链条的变量特性。随着社会情境愈加复杂,研究者们逐渐发现政策议程的设置远非如此简单,多个变量叠加共同发生作用才是其真正的触发原因。多重因果路径分析的真正逻辑在于传统的自变量和因变量之间可能存在若干个中介变量,对政策议程发生触发作用的不是某一个时间截面的作用,而是纵向时间轴上多变量综合作用的结果,从而增强了它对政策议程的解释力和丰富程度。由此,多重因果漏斗模型为复杂性社会条件下的政策议程设置提供了新的分析工具,能够挑战或保护现存的社会秩序。如果认定触发政策议程的因果关系以及漏斗中变量的先后顺序,就能界定政策问题的主体责任,使有些人停止不当行为,改为采取适当的行为,适时对受害者进行补偿。同时,因果链条形成了政策方案的正当性暗示,能够为政策主体从原因层面提供化解社会矛盾与冲突的政策咨询。此外,因果链条中潜在的同盟者将会浮出水面,进入政策联盟,成为某一政策议题中具有共同政策认知的行动者,在政策问题转化后推动政策方案的形成,甚至延伸到政策执行阶段,从首要环节开始将整个政策过程的分析建立在因果推断的基础之上。

二、为什么要让数字技术进入多重因果漏斗?

政策议程包含着“谁想得到什么”“谁会怎么想”“谁应该得到什么”“谁为什么想得到什么”“谁为什么可能得到什么”等一系列民主理论的议题,也体现了政府对社会问题的回应。当我们用多重因果漏斗模型来分析政策议程设置的时候,那些放入因果漏斗的因素在某种程度上决定了何种议题会引发政府关注,并影响着最后的政策输出。因此,当政策议程的外部条件发生变化的时候,将新的要素放入漏斗,对多重因果漏斗模型进行动态调整与修正显得非常必要。面对目前迅猛发展的数字技术,当务之急就应该让最大的影响因素——数字技术进场,因为政策分析需要从议程设置开始对日常生活数字化、数字“棘手问题”以及科技价值冲突等不可逆转且无可避免的现象做出理论回应,从而使数字社会中的新样态政策问题得以正确地建构,探寻新的影响机理与行动方案。

其一,日常生活数字化改变了社会问题形态,需要调整多重因果漏斗让数字技术作为自变量共同行动。数字技术正以多种多样的方式改变着人们的生活,人类社会已经进入了一种新的社会形态。手机、平板电脑专门为了日常生活中便于携带而设计,蓝牙耳机、谷歌眼镜、Iwatch等可穿戴设备帮助我们检测身体功能和日常活动,数字平台通过算法推荐提供新闻、音乐和影片的多元化选择,人们的亲密关系可以通过instagram、微信和QQ等社交平台来维持,学习生活所需资料可以从百度、必应等搜索引擎上获得。人们与政府机构和商业组织的日常互动也要通过数字技术才能实现,城市空间的生成、构建、监控和管理都是数字技术的产物,人们在私人和公共空间里的生活都要借助数字技术。尤其当ChatGPT实现了人机对话,Sora大模型生成了文本视频,一条通往模拟现实可感的物理世界的有效路径〔20〕打开了。互联网使用频率、生活平台使用的渠道、拥有智能设备的数量,乃至移动手机的使用习惯等都会影响人们的日常生活。由此,人们对社会问题的感知被数字技术改变,日常生活数字化成为了数字社会的主要特征。日常生活数字化意味着人们获取信息的方式是网络,在线上云端进行讨论,通过数据计算整合意见,过去通过面对面论辩形成共识的方式被算法取代。日常生活数字化在生成生活便捷性的同时也催生了新型社会问题,比如机器的主体性、个体自我的重新建构与身份认同、数字权力关系、技术扩散等。这些数字社会特有的问题是否会从问题情境中建构出来?通过何种方式形成因果链条发生作用触发议程设置?仅仅将数字技术嵌入到漏斗中的其他因素中尚不足以应对日常生活数字化带来的颠覆性变革,需要单独检视数字技术。因为作为数字技术载体的计算机软件和硬件设备不仅是一种自我、具身化、社会生活、社会关系和社会制度的基础,还有力地建构了它们〔21〕。人既是数字技术的主体也是数字技术的客体,人们在享受数字内容的同时也在生产数字内容。在某种程度上,人正在不断被自己所形塑。面对这样的数字社会,因果漏斗需要将数字技术作为独立的自变量吸纳进来,去分析它如何在时间轴上与其他因素叠加发生作用。

其二,数字“棘手问题”造成了高度不确定性,需要建构规范的动态因果链对抗无序状态。尽管多重因果链条对于复杂社会情境中的“棘手问题”解释意义更强,但并不能从源头上解决“棘手问题”,在混沌和无序中需要将因果关系厘清才能找到解决方案。“棘手问题”是一种不能被清晰定义、无法明确归因且不存在理想解决方案的社会复杂问题〔22〕,它不仅是一种特殊的政策问题,还可以用来作为衡量公共问题棘手程度的标准〔23〕。与常规性问题不同,棘手问题是非结构性的,涉及的利益相关者甚广,其问题界定、归因及解决方案的明确都存在一定的难度,无法用正常的程序进行解决,同时可能在问题解决之后会连带出新的问题。数字“棘手问题”通常指数字社会中因技术升维和普遍应用形成的“棘手问题”,比社会情境复杂性造成的问题棘手性更强。它既可能是因为问题本身的模糊性和不确定性所内生的,也可能是利益相关者价值冲突导致的。比较容易被感知的数字“棘手问题”有数字鸿沟、数字遗民、数字排斥、算法过滤性推荐等平等性问题、全景敞视下的个体隐私保护问题、信息茧房与数据孤岛问题等。由于数字社会不是由传统社会、工业社会或后工业社会承接下来的社会形态,而是物理世界和虚拟世界的融合生活空间,它会发展成什么状态或者应该发展成什么状态尚无法确定。因此,数字“棘手问题”的解决没有明确的行动路线图或应然性图景,从而无法在实然与应然之间进行对照比较,找出问题所在,也无法用理性设计的程序来分析其原因,形成政策倡议。数字“棘手问题”是弱共识的问题,从混沌的问题情境中勾勒元问题边界非常困难,很难用一般性的政策议程设定模式来触发政策问题的转化。多重因果链因其多因素叠加耦合的运行机理降低了元问题的界定要求,将数字技术放入因果漏斗,与其他因素累积叠加形成作用力,可以直接从影响因素相互作用的结果中建构出政策问题。同时,因果链中加入数字技术作为影响因素(因),也可以用来探究政策议程设置(果)的触发原因,从而从数字“棘手问题”的无序性中探究出规律,并形成有序的解题逻辑。

其三,技术价值冲突影响政策共识,需要对因果链条进行调整共创一致性。当数字技术成为人们生活中不可或缺的一部分,数字技术构建社会生活,也被社会生活所构建。本无价值偏好的数字技术在与社会生活互构的过程中形成了价值取向,并存在价值冲突。这种价值冲突不仅存在于主体之间,也存在于客体之间。数字技术是数字社会中的异质性行动主体,自己就同时存在正向价值和负向价值,即数字技术内在地具有公益性,目标向善,但数字技术在发展过程中无可避免存在过分追求效率或逐利的情况,因为技术创新与资本是难解难分的。此外,数字技术的使用和实践是通过社会类别来构建的,包括性别、社会阶层、地理位置、教育、民族和年龄等〔24〕,老年人“数字鸿沟”、女性职业替代、偏远山区网络接入较弱、农民数字技能较差等社会现象实际上不是数字技术发展的结果,而是由技术和数据的价值偏好所决定的。数字技术受到发展和创新环境的影响,具有强大的筛选机制。互联网、移动手机等提供的数据从本质上来说是基础数据再处理的结果,最原初的原始数据是从传统物理社会中采集与生成的,随着技术迭代进入各种搜索引擎和应用APP中,形成新的数据基础。由此,我们所获得的数据计算结果自然就会带有自己的价值,即便生成性人工智能也不能自己创造出去价值化的客观数据。从本质上来说,数字技术的二元悖论就是内在价值冲突的结果。作为客体的数字技术是社会发展的一种介质,人们喜爱数字技术的便捷性和创新性,但不想承担数字社会的风险;青睐网络空间的自由表达,但不想遵守网络空间的基本道德规范;热爱人工智能的劳动替代性功能,但又恐惧机器替代了自己的职业。当价值冲突与其他社会问题感知一起构成问题情境,需要在政策问题建构的时候形成价值一致性共识才能避免解决方案中仍然存在价值冲突。数字技术进入因果漏斗成为变量之一,实际上就是在时间轴上参与多重因素叠加与汇聚。一般情况下,只有形成了价值一致性的政策问题才是结构优良或适度的,否则建构出来的政策问题结构不良,任何解决方案都无法对政策问题做出良好的回应。

三、如何让数字技术进入多重因果漏斗模型?

多重因果漏斗模型提出了一种适合研究公共政策议程的方法,力图更广泛、更综合地体现出政策问题的建构和政策方案的形成。数字技术的进场是该模型对不可逆转的数字社会的回应,以期修正模型之后能够从动态与静态相结合、宏观与微观相结合、过往与未来相结合的层面去分析数字社会不断出现的新问题,解释社会问题转化为政策问题的原因,尝试提出契合数字社会特质的行动方案。

为了修正多重因果漏斗模型,让数字技术进场,我们需要回答以下三个问题:

第一,数字技术作为自变量的内涵是什么?当我们提到数字技术,一般性的界定通常既包括软件(为计算机提供操作指令的计算机编码程序),又包括使用数字编程(也称为二进制代码)工作的硬件(物理计算机设备),以及支撑它们的基础设施〔25〕。随着数字技术的发展,目前包括支撑软件运行的计算平台(包括操作系统、浏览器、应用程序)以及支撑软件运行和数据移动的硬件设施。但是,作为自变量的数字技术如果只是物理层面的网络、软硬件或平台的话,它就只是不停运转的巨大机器,那么,那些由数字技术产生的社会问题就无从谈起了。然而事实并非如此,数字技术是“人造物”也是技术自己的产物,会创设出相应的数字文化,派生出新的数字经济模式,有着自己的政治态度和价值倾向。数字技术相当于人的数字化延伸。人们使用数字技术构建自己的自我意识、具身化和社会关系,对社会制度和社会结构进行再生产。数字技术的内涵并不局限在技术本身。人们在使用数字技术的过程中,电脑等介质就像我们身体或者自我的一部分,肉身与机器的边界模糊了,人成为数字技术的一部分。我们甚至都不需要使用行动者网络理论倡导者提出的转译机制来解释数字技术的内在表达,因为人类行动者和非人行动者在某种程度上混为一体了。根据科学社会学家拉图尔(Bruno Latour)的观点,人类和非人行动者组成的相互交织的网络是无法割裂的,他们总是在相互形塑过程中糅杂在一起,形成了一个人与数字技术及其使用方法与过程的集合,共同构筑一个分析基础。由是,人们不仅是具身化的计算机或用户,还是数字化的人类。数字技术中不仅有物理介质,更多的是超越了时空限制的人的数字化行为和情感,并体现在数据和算法中,使问题情境变得更为复杂。因此,进入因果漏斗的数字技术包括了技术所需的物理介质,如平台与硬件,还包括数据和算法,以及人们的使用行为以及该行为产生的社会效用与外部性。

第二, 数字技术是静态的还是动态的?数字技术显然是动态的。大数据技术、云计算、物联网、区块链以及人工智能是数字技术不断迭代发展的过程,同时也是技术与技术、技术与人交互作用和影响的结果。数字技术是互联网迭代而来,1999年中国政府上网年之后,区块链技术在2008年出现,2013年大数据元年,2021年元宇宙元年,2022年ChatGPT发布,2024年Sora大模型面世。这一系列数字技术迭代的重要事件都不是独立出现的,是每一种技术应用发展后发展升维的结果。大数据技术超越了互联网的虚拟呈现,在数据交换中发现和创造新价值和新知识,区块链技术形成具有数字信用和保密可能的共享数据库,元宇宙利用科技手段进行链接与创造,形成与现实世界映射交互的虚拟生活空间〔26〕,大模型为通用性机器人的到来做着准备。数字技术的特点是从不会停止迭代,而且这种迭代是基于人类相互形塑过程中的动态调整,根据用户需求生成新的技术。数字技术与人类的想象同频,没有边界。数字技术与人构成的行动者网络中,数字技术和人类的关系是不确定的,人类行动者和非人行动者(数字技术)都只是行动者网络中的一个节点,彼此地位平等,相互认同、相互依存。数字技术的代言人一般是有权制定数字技术使用规则或有能力驾驭数字技术的人,他们使异质性行动者获得主体的地位、资格和权利,形成一个相互调适的工作网络。因而,进入多重因果漏斗的数字技术从来都不会是静止的,也不可能静止。初始与其他自变量叠加发生作用的可能只是大数据技术,研究者只需要关注数据和基本的相关性分析,其后研究者要关注区块链技术与大数据技术的交互后与其他变量如何共同作用,还要综合考虑元宇宙的数字生活问题、大数据技术、区块链协议整合起来的数字技术是怎样与其他因素聚合推动议程设置的。当下,人工智能技术的迅速发展又要求研究者通盘考虑所有技术融合发展后如何在因果链的时间轴上流动。需要注意的是,不能把不同的数字技术分别放入因果漏斗,因为数字技术是动态发展的,随着技术环境的变化而变化。

第三, 数字技术在因果链上的位置。数字技术应该在什么时候进入漏斗呢?一般来说,在政策问题情境中出现相关政治事件的时候,漏斗中其他的因素就会开始运动,以历史地理环境因素作为因果链的出发点,结合社会经济条件和政府机构组织形式的分析,政治经济文化精英们发表自己的观点,从而建构出政策问题,形成政策行动方案。数字技术首先应该居于漏斗中靠近漏斗顶端的位置,它不同于一般的原因,跟相关政治事件相类似,具有引发问题情境的“引信”作用,甚至会通过对相关政治事件产生影响而影响因果链上的其他因素,进而影响政策议程设置。因此,可以将其放在漏斗中相关政治事件之后,更加靠近时间轴末端和漏斗顶端的位置。以老年人数字障碍问题为例,随着中国社会进入到深度老龄化时代,数字时代又同时到来,老年人在数字技能上的使用障碍已经引发了不满,他们需要深度参与到“数实相融”的社会中接续自己有尊严的生活。从历史地理条件上来看,中国传统文化中把步入老年后的生活称为“养老”,其社会性是趋于弱化的。其生活场景往往会转向适合“养老”的选择,居家养老或机构养老是主要模式。在此状态下,与数字时代脱节是一种较为可能的结果。与此同时,数字经济的迅猛发展派生出电子支付、平台购物、远程学习等一系列无可退阶的生活方式,老年人无法隔离出来。社会经济因素决定了老年人必须融入到数字社会中。学界和实务界都提出要弥合老年数字鸿沟,甚至提出停下来等一等走得较慢的老年数字生活。习近平总书记在2017年11月亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议指出,“我们要把提升包容性置于更突出位置……让更多人共享发展成果”。就此,其他因素向因果链上的精英行为聚合。与此同时,云计算、5G、人工智能等技术涌现在引发决策注意力的同时,使老年人的数字生活越发艰难,公共事件频发。数字技术的迭代已经使“数字鸿沟”转向了数字不平等。由此,诸多因素汇聚在数字技术一个点上产生聚合作用,推动了《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》(2020)的出台。由此可见,数字技术放在时间轴末端和靠近漏斗顶端是合理的,其影响力从对政治事件和对整个因果链的作用两个方面描绘较为妥当。

基于此形成了数字技术进入后的多重因果漏斗修正模型(见图4):

四、结语

公共政策议程是政治决策的焦点,是最敏感问题的政治晴雨表〔27〕。公共政策议程设置居于决策前端,要想理解公共政策决策,就需要先理解公共政策议程设置的机理。不同的触发机制对于政策议程设置的解释逻辑是不一样的。多种因果漏斗模型充分考虑了纵向时间轴上不同因素的叠加作用,并较早地将“因果链条”的逻辑应用在公共政策领域,其内涵的丰富程度超过了对政策议程设定触发要素的直接原因探究,其不同影响因素的动态乘积作用也引发了政策议程研究更多的理论思考。正因如此,多重因果漏斗模型在复杂情境中具有较强的解释力,改变了直接相关性的决策思维,将分析者的注意力引向不同因素叠加综合的多重因果关系。随着数字技术的加速发展和迭代创新,多重因果漏斗模型中的社会情境再一次变迁,各种因素不仅仅是受到了数字技术的影响,而是在“数实相融”环境下相互嵌套。实体物理世界中的公共政策照常运行,政策议程设定按照一定的逻辑不断发生,与此同时,数字技术又无处不在发生影响,容易形成较为混沌的局面。如果分别分析数字技术如何对原有多重因果漏斗模型的诸多因素产生影响,再思考其叠加作用,会忽略数字技术本身作为非人行动者的重要性。事实上,数字技术既具有价值取向,也能生成与人类行动者相似的行动,甚至产生比人类行动者更为强大的影响力。公共政策制定者目前面临的数字技术内生性问题就是很好的例证,如“数字利维坦”“数字孤岛”“数字遗民”等。因此,将数字技术作为独立的自变量置于因果漏斗,重点分析其何时、何地、如何与漏斗中的其他因素作用和聚合不失为一种新的尝试。因为在分析问题转化过程的时候,将数字技术作为独立的自变量明确提出来,能够清晰地呈现出数字技术本身的特质,而不是将其作为附加物或单纯的介质,有助于在问题情境中进行元问题分析时就透视了数字技术内生性及外部性问题,有利于建构结构良好或适度的政策问题,也有利于为最终决策寻找行动备选方案。质言之,数字技术进入后的多重漏斗模型突破一般常用的“数字+”“数字赋能”“数字嵌入”等分析方法,是政策议程设置理论对不确定因素和情景变迁的起点性思考,将会推动兼具复杂性与时代性的决策思维形成。尽管本研究将数字技术引入,形成了触发政策议程的多重因果漏斗修正模型,但未来仍需结合具体的案例及实证材料进行进一步验证和优化,继续提升其对公共政策议程设置的解释力,丰富公共政策分析理论研究。

〔参考文献〕

〔1〕孔繁斌,向玉琼.新中国成立70年来政策议程设置的嬗变:政治逻辑及其阐释〔J〕.行政论坛,2019,(5).

〔2〕COBB R,ROSS J,ROSS M H.Agenda building as a comparative political process〔J〕.The American political review,1976,(1).

〔3〕〔美〕约翰·W·金登.议程、备选方案与公共政策(第二版:中文修订版)〔M〕.丁煌,方兴,译.北京:中国人民大学出版社,2017:155.

〔4〕王绍光.中国公共政策议程设置的模式〔J〕.中国社会科学,2006,(5).

〔5〕〔12〕〔美〕迈克尔·豪利特,M·拉米什.公共政策研究:政策循环与政策子系统〔M〕.庞诗等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2006:191.

〔6〕张桂琳.多重因果路径分析述评〔J〕.政治学研究,2008,(5).

〔7〕〔10〕〔11〕CAMPBELL A,CONVERSE P E,MILLER W E,et al.The American Voter〔M〕.Chicago and London:The University of Chicago Press,1960:24-25.

〔8〕HENNESSY B C.Public opinions〔M〕.5th ed.Pacific Grove:Brooks/Cole Publishing Company,1985:129+131.

〔9〕王石番.民意理论与实务〔M〕.台北:黎明文化事业公司,1995:109.

〔13〕ANTHONY K. Ideas,institutions and the policies of governments:a comparative analysis:Part III〔J〕.British journal of political science, 1973,(4).

〔14〕SIMON R.The Study of Public Policy〔J〕.Canadian journal of political science,1976,(4).

〔15〕〔19〕严强.公共管理学基础〔M〕.北京:高等教育出版社,2016:94.

〔16〕WACQUANT L J D.Toward a reflexive sociology:a workshop with Pierre Bourdieu〔J〕.Sociological Theory,1989,(7).

〔17〕于鹏杰.场域:现代社会研究的另一种视角〔J〕.广西民族大学学报(哲学社会科学版),2009,(2).

〔18〕〔德〕库尔特·勒温.拓扑心理学原理〔M〕.高觉敷,译.北京:商务印书馆,2017:258.

〔19〕喻国明.SORA作为场景媒介:AI演进的强大升维与传播革命〔J〕.青年记者,2024,(4).

〔21〕〔24〕〔25〕〔澳〕狄波拉·勒普顿.数字社会学〔M〕.王明玉,译.上海:上海人民出版社,2022:2,216,8.

〔22〕RITTEL H W J,WEBBER M M.Dilemmas in a general theory of planning〔J〕.Policy Sciences,1973,(2).

〔23〕HEAD B W.Wicked problems in public policy〔J〕.Public policy,2008,(2).

〔26〕张宇.元宇宙的政治想想、平等性追问与治理思考〔J〕.贵州社会科学,2023,(7).

〔27〕〔美〕拉雷·N·格斯顿.公共政策的制定——程序和原则〔M〕.朱子文,译.重庆:重庆出版社,2001:52.

【责任编辑:刘彦武】党政研究2024.5

Introducing Digital Technology into the Arena:A Reflection on the Multiple Causal Funnel Model in Policy Agenda SettingZHANG Yu52

〔Abstract〕The theoretical study of public policy agenda-setting provides both retrospective interpretations and forward-looking predictions for the construction of policy issues. The multiple causal funnel model, widely used in policy agenda-setting, accounts for the accumulation and interaction of various variables over time, offering strong explanatory power for complex social situations. However, in a fully digitized society, the digitization of daily life has transformed the nature of social problems, introducing “digital wicked problems” that heighten uncertainty and complicate policy consensus due to conflicting technological values. The original variables in the causal funnel model are increasingly inadequate for addressing these evolving policy challenges. Therefore, it is necessary to integrate digital technology into the model, forming a revised multiple causal funnel model. The digital technologies entering the funnel include physical media, user behavior, and the societal impact and externalities of these behaviors, which influence political processes or directly interact with other factors to shape policy agenda-setting. This revised model offers significant instrumental value and practical guidance for both policy analysis and the development of future action plans.

〔Key words〕policy agenda setting, multiple causal funnel model, digital technology