大数据驱动的决策制定:乐观抑或悲观?

2024-10-21李强彬刘思雨

〔摘要〕大数据驱动公共决策模式迭代升级,重构了决策制定、执行、监督和反馈全链条中的权力关系与资源配置。对此,学界出现了乐观论与悲观论两种基本的论调:乐观者认为大数据驱动的决策制定具有诸多优势和良好发展前景;悲观者则认为现实中的大数据并不一定会促使决策更加精准、科学和民主,反而可能会因数据本身来源和格式的复杂性、数据互通和共享标准的差异性、多主体利益博弈的政治性以及隐私侵犯和信息泄露的可能性而导致更为复杂的政策失灵。进一步分析发现,乐观论和悲观论之间的分歧主要源于技术与政治、权利与权力、工具理性与价值理性之间孰轻孰重。面向未来,可以推动大数据驱动的决策制定向审慎的乐观主义迈进,建构数字技术、政治过程与制度运作之间的互嵌与互适关系,以此锚定大数据驱动决策制定的基本方向,真正发挥大数据在政府决策和社会治理中的作用。

〔关键词〕大数据;数据政治;决策过程;决策制定;循证决策

〔中图分类号〕D035〔文献标识码〕A〔文章编号〕2095-8048-(2024)05-0040-12

〔基金项目〕国家社科基金重点项目“民主协商推进基层群众有效自治的长效机制与实现路径研究”(21AZZ005)

〔作者简介〕李强彬,四川大学公共管理学院教授,博士生导师;

刘思雨,四川大学公共管理学院硕士研究生,四川成都610065。

一、问题的提出

自2008年“大数据(Big Data) ”这一概念在《Nature》专刊上被提出以来,大数据的相关研究便在学术界兴起,促进了科学研究和管理实践的范式转变。吉姆·格雷(Jim Gray)从自然科学的视角指出,人类科学研究正在进入“数据密集型科学发现”的第四研究范式〔1〕;米加宁认为大数据使得社会科学进入数据驱动时代〔2〕。公共管理与政策实践中“大数据驱动”的引入产生了巨大反响,促使“大数据驱动”成为一种新的治理范式。作为一个兼具动态性、复杂性并内含矛盾与冲突的过程,决策制定中的大数据驱动在国家和社会层面都具有重要意义。从国家层面来看,海量数据的积累、处理和利用能力将成为一个国家实力的新标志〔3〕。从社会层面来看,高质量的公共政策不仅有助于稀缺社会资源的合理配置,还能够促使公共部门切实解决亟待关注的社会问题,甚至预防重大风险事故的发生。随着大数据以及现代信息技术的发展和广泛运用,大数据成为“新石油”般的宝贵资源,在各领域以全面感知问题、全流程自动化、全过程监督等方式发挥着降低成本、提升效率、增强满意度和促进责任实现等方面的重要价值。作为政府决策和社会治理的一种新模式,基于大量的数据资源和大数据分析技术,大数据驱动在管理、教育、经济、社会和政治等领域的作用日益显要,“数据驱动的教育决策”“公共大数据驱动的经济增长”“大数据驱动的竞选决策”相继在欧美国家兴起,深刻影响着经济社会发展和政治决策。

近年来,有关大数据驱动的研究在我国备受关注,涉及教育教学、企业管理与创新、公共服务与社会治理、公共安全与应急管理、绩效管理与精准问责、城市与环境治理、农业农村现代化与精准扶贫、网络舆情与公众监督等众多议题。有研究指出,传统的决策模式在大数据时代已然无法有效应对日趋复杂的社会问题和时代挑战 ,并对智慧公共决策的内在逻辑、关键特征进行了分析〔4〕。段忠贤则指出,大数据驱动的政府决策是一种精准的决策模式并贯穿于从数据到决策的全过程〔5〕。从公共政策流程优化再造的视角,秦浩解释了大数据如何驱动公共政策转型〔6〕。与此同时,学术界对于大数据驱动的决策制定存在争议。一方面,技术乐观主义将大数据分析作为一种技术现象,过于强调技术因素而忽视了政治因素,过分执著于工具理性而弱化了价值理性,主要关注传统数据如何创建、处理和分析以及数据本身的性质,认为更好、更快的信息一定能够导致更好、更快的决策。但是,由于组织内外各参与者之间存在不同的利益和冲突,组织对技术的采纳也需要一个过程,使得数据生成的速度并不会直接转化为决策的速度,政策之窗的打开也并不单纯受大数据分析技术的影响。另一方面,政策悲观主义关注数据和政治决策的相互作用,不仅强调从数据中获得信息并在决策中合理应用,而且更关注多元利益主体、决策过程、社会效果与监督反馈。

因此,平衡技术乐观和政策悲观被赋予了重要意义〔7〕。但是,现有研究对大数据驱动决策制定的探讨多为描述性,较少对大数据驱动决策制定的内在过程和机制进行系统解释,缺乏对乐观论与悲观论的分歧展开细致分析。由此,本文试图从大数据驱动决策制定的不同视角和观点出发,基于大数据驱动决策制定的既有研究并结合不同学科的竞争性解释,对大数据驱动的决策制定进行“冷思考”,试图回答何谓大数据驱动的决策制定、大数据驱动的决策制定何以乐观何以悲观等问题,旨在为大数据在政策过程中的实际应用提供更全面、充分的分析,推动大数据驱动的决策制定在提升决策质量和促进有效治理中更好地发挥效用。

二、大数据驱动决策制定的多重视角

数据驱动的决策制定由决策过程、决策制定者、决策、数据和分析五个要素构成,不仅是对经典决策理论的扩展〔8〕,也是公共决策理论在数字化背景下的延伸。国外有关大数据驱动决策的研究主要分散在教育学、医学、数据科学以及公共管理等学科领域,根据不同的研究逻辑、视角和目的,研究者对大数据驱动决策制定的内涵与特质的分析主要呈现出以下几种代表性观点。

一是过程要素论。具体而言,这一视角强调大数据驱动的决策制定经由“数据-信息-知识”的一般过程,核心是关注其中的基本要素及其前后之间的转化。例如,罗素·艾可夫(R. L. Ackoff)认为“数据、信息和知识形成了一个连续的统一体,数据会被转化为信息并最终成为可用于决策的知识”〔9〕。也就是说,大数据驱动的决策是将数据进行分析以转化为信息,并在与专业知识相结合的基础上转化为可操作化的知识以支持决策的过程〔10〕,在一般意义上遵循“数据-信息-知识-决策-行动”的链条〔11〕。借鉴循证医学,科学家阿里德安·史密斯(Adrian Smith)在1996年提出“以证据为基础的方法”来制定政策〔12〕,证据作为关键要素被引入“基于循证决策”的大数据驱动决策的过程之中,正如安妮·芙蓉·范文斯特拉(A. F. van Veenstra)所指出的,数据驱动的决策制定建立在循证决策的基础之上〔13〕。这表明,研究者可将源于研究的最佳现有证据置于政策制定和实施的核心,从而为政策、计划和项目的决策提供支持。因此,作为决策过程的要素构成,数据、信息、知识、证据之间相互连接,贯穿从数据到决策的全过程之中。

二是技术辅助论。由于大数据驱动决策制定是利用技术对数据进行收集、分析、集成和排序,进而生成决策的一系列活动,因此技术在其中扮演重要角色。正如埃伦·曼迪纳赫(E.B. Mandinach)等认为,大数据驱动决策制定是系统地收集、分析、检查和解释数据,以期为实践和政策提供信息的活动〔14〕。这一观点强调数据价值开发中技术的作用,认为数据驱动的过程是基于数据分析而不是纯粹基于直觉的决策实践〔15〕。伴随大数据观念的提出和数据科学的不断发展,探寻数据科学与数据驱动决策之间的关系成为重要议题,这从侧面凸显了大数据分析技术对决策制定的重要性。但是,大数据驱动的决策不是指仅依靠大数据而作出决策,最终的决策输出必然要与历史和现实经验相联系,二者结合才能促使决策更加合理。

三是主体互动论。“人”是决策形成中最具决定性的力量,不同政策主体之间的关系为阐释大数据驱动决策制定的过程提供了借鉴,形成了大数据驱动决策制定的主体互动论。尽管从数据到决策可以归结为“数据-信息-知识-证据-决策”的转化过程,但囊括了诸如数据分析师、专家学者以及决策者等关键主体,并涉及到公民、媒体以及其他利益相关者,相比于公众,他们具有技术、媒介和权力等优势,每一主体都可以在一定范围根据自身利益而做出“非正式”的决策,形成复杂的利益主体互动关系。正如渐进决策模型所认为的,政策决策是以自我利益为主的决策者们谈判与妥协的政治过程,多数公共政策都被视为精英的价值偏好并很难摆脱精英的控制〔16〕。因此,大数据的出现可能加剧了数字鸿沟的跨度,固化了“赢者通吃”的局面,强化了权利主体与权力主体之间的博弈,极易使政策决策偏离最初的社会问题和政策目标,使大数据驱动的决策失去意义。

综上可以发现,大数据驱动的决策制定是一个囊括数据、技术、政府、公众等多重要素在内的复杂互动过程。在大数据驱动的决策制定中,数据资源是基础,信息技术是重要驱动力,决策制定是政治博弈过程,三者在组织内耦合运行,使得最终的决策在“数据-信息-知识-证据”的沙漏式链条中得以形成。其中,增强决策的科学性、民主性和精准性是推动大数据和现代信息技术嵌入决策过程的关键目标。同时,政策决策不单单由大数据和信息技术而生,也受到“人”的关键影响,无论是人类操纵技术还是技术控制人类都会产生不良后果,二者互动和博弈的张力促使大数据驱动的决策制定呈现出“乐观”和“悲观”两种截然不同的论调。这也说明,探讨大数据驱动决策制定的两种论调能够更好地识别外部环境、主体互动和内部组织文化等因素对信息技术应用的影响,进而推动大数据驱动的决策制定在政策过程中更好地发挥作用。

三、大数据驱动的决策制定何以乐观

得益于全球范围内政治、经济、文化和社会的数字化变迁,社会生活产生的大量数据为充分识别政策问题和回应外界诉求提供了基础,现+Wsr6HwNtNAcFbUT9x229w==代信息技术通过各种数据分析和建模工具为大数据驱动决策的应用提供了工具层面的支持。

从应用情境层面来看,大数据驱动的决策制定具备政治、经济、文化和社会以及技术等方面的可行性,为大数据在世界范围内的使用提供了条件。在政治可行性方面,国家层面的顶层设计推动大数据应用的整体布局,使得大数据驱动的决策制定逐渐成为世界范围内国家层面的制度性要求。中国、美国、英国以及欧盟等国家相继提出大数据发展战略,并基于其国家整体发展趋势进行相应布局,以发挥大数据在公共管理、经济、教育、医疗等领域中的作用。联合国也发布了题为《大数据促进发展:机遇与挑战》的报告〔17〕,目的是通过概述大数据挑战等主要问题,促进有关大数据如何服务国际发展的对话。在经济可行性方面,大数据驱动的决策制定能够精准地识别社会问题并使其上升为政策问题,减轻全面收集社会问题的成本,提升决策效能,避免小数据时代随机抽样所造成的事实不全等弊端。同时,现代信息技术能够合理配置海量的数据资源以提升资源的利用效率,减少资源浪费。在社会文化可行性方面,大数据驱动的决策制定能够较为全面地反映公众诉求,使公民能够更好参与到政策制定之中,赋权于民,提升决策的民主性。特别是随着大数据时代的到来,数据文化和数据思维成为医疗、教育、商业甚至生活等各个领域的必备素养,这为大数据驱动决rTsIddlIlZbUIBp+cYZfQg==策制定在政府部门的应用提供了文化土壤。在技术可行性方面,现代信息技术的不断发展为大数据的处理和使用提供了工具支持。公共部门领域的大数据驱动政策制定旨在优化利用传感器数据,与公民等利益相关者进行合作,利用信息和通信技术来获取数据源以共同制定政策,突出了现代信息技术在大数据时代的价值〔18〕。在大数据、人工智能及5G技术日益发展成熟的背景下,现代决策制定往往会将技术作为重要推动力,使得技术成为大数据驱动决策制定中的关键一环。

从底层资源的角度来看,丰富的数据资源为大数据驱动决策制定提供了“原材料”,数据所具备的客观性、准确性成为大数据驱动决策制定得以应用的基础。对“大数据是什么”这一问题的探讨可以追溯到20世纪90年代,多数学者最早主要根据大数据所具有的特征来对其进行定义。比如,道格·莱尼(D. Laney)率先从数据管理的角度定义大数据,认为容量(Volume)、多样性(Variety)和速度(Velocity)是大数据的三个关键维度〔19〕。在此基础上,IBM和Oracle公司将真实(Veracity)和价值(Value)作为大数据的另外两个主要维度〔20〕。数据的客观性、真实性促使政府部门收集到更多的社会问题和信息予以分析,并更针对性地响应社会需求,凸显了大数据驱动决策制定的优势。相较于小数据时代,数据的爆炸式增长以及现代信息技术的不断发展为大数据驱动决策制定提供了客观条件上的支持。当所利用的数据量增加时,很多在小数据基础上无法达成的目标诸如全面性和精确性的问题就可以迎刃而解。组织一旦收集并整合了数据,决策者便可从底层数据可视化中梳理出具体而有用的信息,进而利用这些信息来做出明智的决策〔21〕。正如张红春等在其研究中指出的,小数据决策具有事实不全、价值偏差和因果失真的风险〔22〕,大数据时代规模化的数据量、多样化的数据源以及实时化的响应速度为数字政府的发展带来了机遇,同时也为大数据驱动决策制定奠定了基础,在一定程度上能够有效化解小数据时代由于数据量不足、数据源单一以及真实性有待考量等因素所造成的决策风险。

从硬件支持的角度来看,大数据驱动的决策制定以技术力量为支撑,基于现代信息技术和人工智能的发展驱动决策制定。当数据与新的分析技术相结合时,可能以前所未有的方式为决策和政策制定提供信息。正如埃尔林·拉森(E.R. Larsen)在其文章中所提到的,最先进的技术是“基于数据最佳决策”的必要条件〔23〕,因为其能在广泛收集数据和信息的同时,更快速精准地对数据和信息进行分析,以创造做出更好决策的机会。目前,随着现代信息技术的不断发展,多数学者将数据如何驱动决策的焦点集中在技术层面。继福斯特·普罗沃斯特(F. Provost)提出数据驱动的决策是基于数据科学的挖掘和分析后,学者们有关大数据应用于公共部门治理与决策机遇的探讨多以技术驱动为中心,强调大数据及其分析技术在决策中的重要作用。凯西·奥尼尔(C. O’Neil)等人也认为大数据具有描述性、探索性、推理性、预测性、因果性以及机械性等分析功能〔24〕,可以通过数据采集、数据存储、数据搜索、数据共享、数据分析以及数据可视化的过程驱动决策,表明技术对数据处理的优劣会直接影响最终的决策质量〔25〕。同时,新技术的出现也会增加管理者可用数据的规模和范围〔26〕,从而为大数据驱动的决策制定提供数据量的支撑。

随着数字社会建设的推进,算法正逐渐成为社会治理的核心工具〔27〕,这在节约成本、提高决策效率的同时,也为发挥大数据的预测功能创造了条件。正如维克托·舍恩伯格(Viktor Schnberger)在《大数据时代》一书中所提到的,人类存储信息量的增长速度比世界经济的增长速度快4倍,而计算机数据处理能力的增长速度则比世界经济的增长速度快9倍〔28〕。算法在大数据驱动决策制定中的使用能够增加决策者在正确的时间做出正确决策的机会,提高决策效率。同时,数据驱动的决策建立在数据科学以及算法的基础上,不仅可以在不确定状态甚至未知动态下预测决策模型,还可以从数据中提取内在规则和知识,形成解决方案〔29〕。例如,石油公司可以根据当前生产率、市场需求、历史价格趋势和其他因素生成未来情景,以预测未来石油价格以获得更好的预算和下一年度财务预测〔30〕。沃尔玛超市可以根据飓风来临的市场需求进行商品组合和匹配,以提高配套产品的购买力。由此可见,在从数据到决策的过程中,算法贯穿整个决策过程,可以改变政府的运作方式以及政策与公共行政的原则,并和自动化一起在社会政策、政府决策和公共服务提供中扮演越来越自主的角色〔31〕。当然,人类对算法的使用方式是算法能否正确发挥作用的关键,如果算法应用得当,则能够起到辅助决策的作用,促使决策过程更加公开透明,以及决策结果更加精准和预测反馈更加及时。

不可否认的是,大规模的数据量、先进的信息技术可以收集并分析更多的信息,更好地识别、回应和解决社会问题,“数据-信息-知识-证据-决策”的沙漏式链条也赋予决策更加科学的意义。但是,人类自身具有复杂性,庞大的数据量以及分析技术的出现并不意味着决策者能够获得有用的信息,大数据分析技术的出现也并不意味着人类能够更好地分析和使用大数据。在大数据背景下,完全理性的政策制定依然面临诸如社会利益无法达成一致、成本收益无法平衡、个人利益最大化、价值计算无法精确、意见难以统合等一系列问题〔32〕。托马斯·达文波特(T.H. Davenport)等人就强调,数据本身没有提供判断或解释的能力,也没有采取行动的依据,只有当数据被解释〔33〕,并通过信息集成和排列优先级使其转换为信息和知识时才能够驱动决策〔34〕。因此,从数据到决策不是一蹴而就的,数据转化为信息、知识和证据的过程十分复杂,只有充分审视其内在机制才能作出科学、可靠的决策。

四、大数据驱动的决策制定何以悲观

作为大数据时代公共决策的新模式,大数据驱动的决策制定同样是在复杂的“政治斗争”中做出的。杰普·尼尔森(J.A. Nielsen)等学者就基于丹麦地方政府的决策实践来批判决策过程中的技术理性,并指出“公共管理中使用信息技术是政治行为、直觉经验和新机会的混合体,技术理性在其中只起到次要作用”〔35〕。由此,数据本身及数据分析的复杂性、决策过程的不确定性、人类自身的局限性以及暗含其中的隐私伦理等能够清晰地揭示出大数据驱动决策制定的悲观主义色彩。

从数据资源获取的视角来看,大数据时代真正的革命并不在于分析数据的机器,而在于数据本身和我们如何运用数据〔36〕。对此,朱迪·阿塔德(J. Attard)等人强调,获取正确的数据并保证数据的质量是数据成功转化为信息和知识的基础〔37〕。数据作为重要的底层资源,没有充足且高质量的数据就无法获得优质的信息和知识,进而会对证据的形成和决策的作出造成不利影响。因此,如何获取高质量的数据并将其应用于决策被赋予重要意义。随着各国数据壁垒的打破,通常所说的大数据是各种来源、不同格式的数据,呈现出多样性的特征〔38〕。同时,集成多个数据源的需求日益增长,也使得数据集越发复杂,对数据管理和基础设施建设提出了更高要求。在特蕾莎·哈里森(T.M. Harrison)等人看来,基于数据的决策需要决策者创立可靠的数据基础设施来保证政策的制定〔39〕。特别是根据数据在数据量、速度及多样性等方面的需求建设储存数据的基础设施,这对政府是否能够成功地使用和处理大数据至关重要。由此,建立配套的数据基础设施成为大数据驱动决策制定能否在现实中发挥作用的重要影响因素,而其中的法律保障、制度设计以及财政因素等则极可能成为困扰政府实施大数据驱动战略的关键〔40〕。

在数据素养层面,即使“数据素养”一词在学界尚未有统一定义,但其重要性却不言而喻。数据素养不但致力于回答数据是什么、如何收集、如何分析、如何可视化、如何共享的问题,还涉及在安全和隐私的文化背景下理解数据如何应用的能力。首先,大数据及现代信息技术的发展为人们使用数据的能力带来了挑战。这是因为,技术工具和人的能力是大数据驱动决策的关键组成部分〔41〕,但现阶段大数据驱动决策的研究多集中在对技术工具的关注上,而忽视了对人类数据素养的重视。对于决策者来说,提升其自身的数据素养不仅意味着能够不被排除在数据科学家和专家学者的专业知识范围之外,同时还能够提升自身对数据优劣的辨别能力,避免过度依赖数据进行决策,因为当数据不可用、不完整或不适当时,决策结果就不可靠,数据分析提供的结果也会变得不准确〔42〕。对于公务人员来说,具备数据素养不但能够使得其具有更高的职业竞争力,也可以使其提升工作效率,更好地面对大数据所带来的挑战。对于普通公众来说,数字鸿沟的存在可能会剥夺边缘群体获得资源的权利而造成资源分配不均,培养公众的数据素养则能够摆脱被大数据边缘化的命运,更好地维护自身的权利。并且,只有在普遍提升决策者和公众使用数据能力的前提下,数字鸿沟才可能会有所弥合,大数据驱动决策才有意义。

在政府治理结构层面,大数据驱动决策制定不仅仅是技术对政府决策的赋能,同时也是政府组织适应技术的过程。二者之间相互影响,互相建构。也就是说,不能仅仅关注技术对决策制定的影响,诸如治理结构、组织文化以及职责定位等内部治理问题也会影响大数据驱动的决策制定过程。在治理结构上,互通的数据标准、共享的部门数据和公民对政府保护隐私的信任是大数据能否有效驱动决策制定的基础。但是,由于大数据时代问题层出不穷,数据共享标准和端口不一,隐私保护的具体措施难以有效实现,致使现行的制度设计难以满足要求而对治理结构造成挑战。在组织文化上,组织中是否具备大数据驱动的组织文化对大数据驱动决策的有效实施来说十分重要。大数据驱动的文化和组织学习是有效部署大数据计划的关键,因为此类无形资源能够不断调整和更新大数据使用的能力〔43〕。在职责定位方面,大数据在公共部门治理和决策中的使用也为公共部门收集、分析和利用数据提出了更高要求,这促使公共部门需要特定的专业人员对大数据进行有效管理。因此,大数据在公共部门中的发展意味着诸如数据管理者、数据分析师等新型专业人才的引入,但就目前来看,由于公共部门对数据科学家的需求量大,数据科学家供不应求的现实状况极有可能影响大数据在公共部门的潜力〔44〕。如何留住数据科学家也需要在激励制度上加以考虑,公共部门只有引进新兴的专业人才,并辅之以全面的职责清单,同时推动组织内部职责定位的完善才能真正发挥大数据在组织中的作用。

从大数据驱动决策制定过程的视角来看,从数据到决策并不是一个线性的过程,其转化涉及到多元主体、多个环节并受到政治化的影响。这是因为,政策是政治活动,政策制定本质上是一个价值驱动的决策过程〔45〕。大量数据的出现促使数据量增加,这为公共部门全面感知社会问题提供了基础,但复杂的数据结构、多样化的数据类型也意味着必须对数据进行处理和分析才能使其发挥作用。在数据处理过程中,将大数据转化为信息、知识和证据并不是一个政治中立的过程,专业知识可被视为一种政治资源〔46〕。出于个体在意识形态、价值观念和偏好等方面存在差异的客观事实,政策相关者之间的观点可能存在矛盾和冲突,各主体都可以根据自己的偏好或偏见来做出政治选择。因此,如何平衡这些矛盾和冲突仍然是大数据时代公共部门维系社会稳定和做出高质量决策并最大化实现公共利益亟待解决的问题。正如马克·弗兰克(M. Frank)和约翰娜·沃克(J. Walker)所指出,“随着数据变得越来越重要,权力将流向那些能够创建、控制和理解数据的人,而其他的人将会被排除在外”〔47〕。

就数据分析师而言,作为大数据时代促使数据资源产生价值的关键主体,在数据驱动决策的过程中发挥着重要作用,承担着收集、整合、处理、集成与分析大数据资源的角色,是大数据驱动决策制定过程得以准确、顺利运行的必要条件。但是,数据分析师具有极强的专业性,其与决策者之间的博弈会影响最终决策的产出。同时,数据分析师也是社会问题能否上升为决策问题的重要把关者。随着数据人才的重要性在大数据时代凸显,数据分析师便拥有相当大的非正式权力,能够在其他相关主体的能力范围之外做出政治选择,在向决策者提供信息的同时将自身利益放在首位以影响决策制定,导致决策偏离社会现实问题,损害公共利益,造成政策偏差。海科·范·德·沃特(H.G. van der Voort)就基于数据分析师和决策者的互动,分别从理性视角和政治视角结合信息逻辑和决策逻辑分析了数据分析师在大数据驱动决策中的积极与消极作用,指出大数据在为数据分析师提供更好就业机会的同时,也为其提供了非正式权力,使得数据分析师拥有了追求自身利益而影响决策的机会〔48〕。由此可以看出,大数据在决策制定中的使用以及数据分析师的参与并不意味着能够产生更好的决策,反而在一定程度上给予了数据分析师徇私舞弊的空间。

就循证决策中的专家学者而言,作为证据的解释者或提供者,他们处于循证决策的最前沿〔49〕,在政策过程中具有核心话语权,能够对决策的产生起到决定性作用。早在1970年,内森·卡普兰(N. Caplan)的两群体理论就对专家学者和决策者之间的关系进行了探讨,由于社会科学家和政策制定者在价值观念、制度环境、话语体系以及思维认知等方面存在差异,二者之间往往存在巨大的鸿沟〔50〕。特别是在技术偏见和议题偏见的影响之下,科学证据可能在创造、选择和解释的过程中被用于不同的政治目的。比如,专家学者可能通过对技术的操纵来伪造、精选和解释数据,或排除部分群体并引用仅代表有限数量的社会关注来创造和选择证据,抑或完全依靠随机对照试验等排序方法来产生证据以满足自身的政治需求,进而实现自身的政治目标〔51〕。

进而言之,多元主体的介入可能使得决策者权力流失,剥夺决策者设置政策议程的实质性权力,并将决策者置于被动地位〔52〕。随着数据量的不断增加以及大数据分析技术的日益复杂,数据分析师和专家学者等具有专业知识的主体进入大数据驱动决策过程极易使得他们通过自身的专业性而将决策者排除在决策过程之外。特别是,算法在公共决策中的使用,使得数据分析师和专家学者等具备数据技能和权力的人可以将固有利益和偏好直接嵌入和隐藏至复杂的代码之中,从而在决策者不知情的情况下强化该过程中的偏见和歧视。因此,多元主体可能分割决策者在决策制定中的核心权力。与此同时,决策者手握是否采纳科学证据的政治权力,不但具有不采纳数据分析师和专家学者意见和建议的能力,并且在做出决定时往往也需要权衡证据、情感和信念〔53〕。甚至即使产生了最佳证据,决策者也可能根据自身的需求和偏好或注意力来挑选证据,以满足其自身的利益追求,进而实现自己的政治目标。总的来说,数据分析师、专家学者、决策者在个人经验、专业知识、利益、价值与偏好等方面的差异,都具有人性的弱点,加之公众、媒体等其他利益相关者的参与往往使得从数据到决策的过程充满矛盾和冲突。由此,大数据驱动的决策制定是一个复杂、动态的过程,主体间的复杂关系也暗示了大数据驱动的决策制定本身是一个更加复杂的政治过程。

最后,大数据驱动的决策制定无法避免大数据本身所带来的隐私和伦理问题。蒂斯·范·德·布鲁克(T. Broek)等人在其研究中就强调,一些组织忽略公众权利,并通过牺牲公众隐私来实现数据驱动的目标〔54〕。在政策领域,数据伦理所带来的重要影响便是数据技术设计中大数据机构和公民之间日益增长的数据不对称〔55〕。尽管大数据容量大、速度快、多样化、价值高的特征会带来数据资源多样化、问题感知实时化、社会问题真实化等优势,但同时也会带来一定的社会风险。大数据时代所追求的真实性会使数据痕迹泄露公众的敏感信息,甚至会导致公众信息的盗用,使得人们对大数据的使用充满担忧。即使算法在社会治理中的使用具有诸多优势,但却无法排除算法本身被操纵,尤其是极有可能通过时效、解释方式、操纵数据以及偏见等方式侵犯公众隐私、加剧信息不对称、削弱决策透明度,甚至导致算法歧视和社会排斥〔56〕。与此同时,算法可能会系统性地引入无意的偏见、强化历史歧视、支持特定政治倾向〔57〕。因此,公众对隐私泄露的担心以及对大数据预测的不信任所导致的抗拒心理可能会使大数据在政府部门的应用并不顺利。

五、结论与讨论

作为大数据时代公共决策制定的新范式,大数据驱动的决策制定契合了数据量不断增长、现代信息技术不断发展的现实背景,有其国家战略层面的政治可行性、降低成本的经济可行性、创造价值的社会文化可行性,对于提升决策的科学性、民主性、精确性和有效性具有重要作用。但是,大数据驱动的决策制定也同样面临着数据本身所带来的数据共享与集成、数据基础设施以及内部治理等问题。同时,非线性的决策过程、主体间复杂的政治关系以及隐私伦理等问题也不容忽视。乐观主义者更加重视工具理性,更强调客观的数据和技术对决策制定的影响,认为技术应用通过赋予决策者新的权力实现形式能够直接产生决策,忽视了该过程中复杂的主体间互动关系。悲观主义者侧重大数据驱动的决策制定中政策相关者之间权力与利益的新配置,更强调“人”的关键性作用,认为大数据和技术应用需要通过“人”才能发挥作用,并最终赋能于决策。

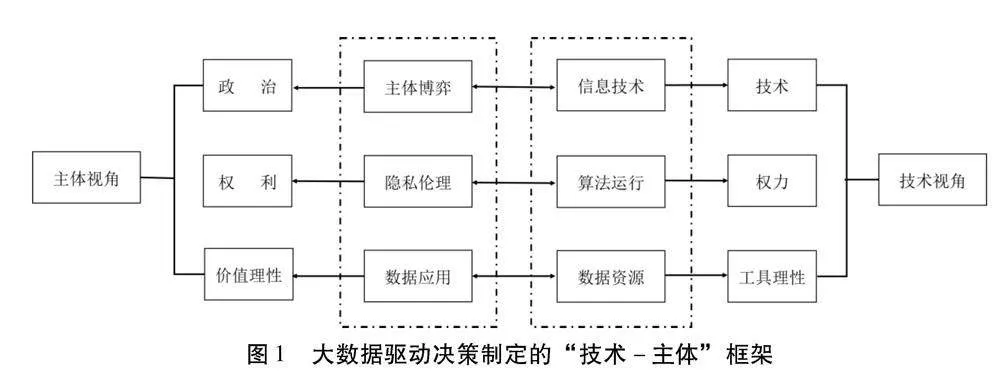

综观学界有关大数据驱动决策制定的研究,乐观论与悲观论的争议点可以归结为技术与政治、权利与权力、工具理性与价值理性之间孰轻孰重。实际上,它们之间的关系不能割裂。从技术视角来看,大数据及现代信息技术在决策制定中的使用能够减少主观性对决策的影响;从主体视角来看,不同主体有不同的利益导向和政治目标,会作出不同的政治选择,无论是海量数据资源、现代信息技术还是算法的应用都可能受到“人”的操纵,甚至受到人类本身对数据知识储备的影响,带有较强的主观色彩。事实上,大数据驱动的决策制定在主观与客观、技术与政治、权利与权力、工具理性与价值理性之间并无绝对的界限,在“技术—主体”的多重考量之中可以相互掣肘、互嵌与互适并不断发展(如图1所示),使新技术内化为治理制度的一部分。

图1大数据驱动决策制定的“技术-主体”框架

毫无疑问,对大数据驱动决策制定的探讨是一个宏观议题,面向我国数字政府建设的推进和智能社会治理的展开,以下几方面的议题值得进一步予以关注。

第一,建立健全数据价值链,在发掘数据基本价值的同时挖掘其增值性价值。数据价值链是从数据收集到决策的整体数据管理框架,包括数据采集、清洗与存储、加工三大环节,建立健全数据价值链能够更好促进数据管理与使用,更好协调利益相关者之间的关系,最大限度地提高组合数据的价值〔58〕,从而更好发挥数据在数字政府建设中的作用。

第二,完善政府决策中的数据基础设施建设,解决由大数据本身所引发的诸如数据收集、共享、存储、管理、处理以及监管等一系列问题。数据基础设施包括数据资产、管理和访问数据资产的标准和技术、为数据资产和数据基础设施本身的使用和管理提供信息的指南和政策,以及管理数据基础设施的组织等要素〔59〕。完善基础设施能够更好实现跨部门的数据流动与数据分析,整合相关数据信息以更好服务于决策质量的提升〔60〕。为此,整合数据并调和利益相关者之间的关系,进一步统一数据交换的标准和技术,以及强化对相关主体的约束,对于政府实施大数据驱动的决策制定是十分重要的。

第三,平衡多元利益主体之间的关系,提升相关主体的数据素养。大数据驱动的决策制定不是简单地对传统理性决策模式进行优化,不应是以数据分析师和专家学者为核心的技术官僚决策模式。大数据驱动的决策制定应是诸如数据分析师、专家学者、决策者以及公众、媒体等人机互动的决策实践。为此,需要提升全社会的数据素养以规避大数据所带来的诸如社会排斥、数字鸿沟、算法歧视等一系列的影响,尤其是大数据对弱势群体的排斥。

第四,建立健全相关法律和制度,最大化降低大数据对公众隐私的侵犯。在有关大数据驱动决策制定的探讨中,学者们普遍认为隐私问题是大数据为公共部门治理和决策带来的重大挑战,会使得公共部门失去公众信任,且保护隐私与政治决策透明化相冲突〔61〕。由此,亟待结合数字时代的权利的范围、层次与内容,通过建立健全法律和制度来对数据搜集、分析和使用的整个过程予以规范和约束,为公众的隐私权提供切实的制度化保障。

第五,数据分析与经验直觉之间具有互补性,在大数据驱动决策制定的过程中应注意将客观数据和经验直觉相结合。大数据时代仅靠数据驱动的分析无法为决策制定提供足够的支撑,经验和直觉需要被赋予重要意义。在不确定性增加的大数据时代,直觉、经验和数据分析都应是大数据时代必需的技能,在决策制定的过程中缺一不可〔62〕。也就是说,大数据时代不能过分夸大数据分析的价值,过往的经验和直觉也在决策制定中起着重要作用。

〔参考文献〕

〔1〕Hey T, Tansley S, Tolle K. Jim Gray on eScience: A transformed scientific method〔EB/OL〕. (2007-11-11) 〔2021-2-28〕. http://itre.cis.upenn.edu/myl/JimGrayOnE-Science.pdf.

〔2〕米加宁,章昌平,李大宇,林涛. 第四研究范式:大数据驱动的社会科学研究转型〔J〕. 学海, 2018,(2).

〔3〕X Jin, B W Wah, X Cheng, et al. Significance and challenges of big data research〔J〕. Big data research, 2015, 2(2).

〔4〕胡税根,单立栋,徐靖芮.基于大数据的智慧公共决策特征研究〔J〕.浙江大学学报(人文社会科学版),2015,(3).

〔5〕段忠贤,沈昊天,吴艳秋.大数据驱动型政府决策:要素、特征与模式〔J〕.电子政务,2018,(2).

〔6〕秦浩.大数据驱动的公共政策转型〔J〕.中国党政干部论坛,2020,(2).

〔7〕〔51〕Vydra S, Klievink B. Techno-optimism and policy-pessimism in the public sector big data debate〔J〕. Government Information Quarterly, 2019, 36(4).

〔8〕Elgendy N, Elragal A, Paivarinta T. DECAS: a modern data-driven decision theory for big data and analytics〔J〕. Journal of Decision Systems, 2022, 31(4).

〔9〕Ackoff R L. From data to wisdom〔J〕. Journal of applied systems analysis, 1989, 16(1).

〔10〕Ikemoto G S, Marsh J A. Cutting through the “data driven” mantra: Different conceptions of data-driven decision making〔J〕. Teachers College Record, 2007, 106(1).

〔11〕Abbasi A, Sarker S, Chiang R H L. Big data research in information systems: Toward an inclusive research agenda〔J〕. Journal of the association for information systems, 2016, 17(2).

〔12〕龙太江,江珊.循证决策及其在公共政策中应用路径探究〔J〕.四川行政学院学报,2017,(1).

〔13〕〔18〕Van Veenstra A F, Kotterin B. Data-driven policy making: The policy lab approach〔C〕. Electronic Participation: 9th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2017, St. Petersburg, Russia, September 4-7, 2017, Proceedings 9. Springer International Publishing, 2017.

〔14〕〔34〕Mandinach E B, Honey M, Light D. A theoretical framework for data-driven decision making〔C〕. Annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA. 2006. http://cct.edc.org/sites/cct.edc.org/files/publications/DataFrame_AERA06.pdf

〔15〕Provost F, Fawcett T. Data science and its relationship to big data and data-driven decision making〔J〕. Big data, 2013, 1(1).

〔16〕〔32〕〔美〕托马斯·R·戴伊.理解公共政策〔M〕.谢明译.北京:中国人民大学出版社,2011:19-21,13-15.

〔17〕Letouze E. Big Data for Development: Challenges & Opportunities〔EB/OL〕.〔2012-05-01〕http://www.unglobalpulse. org/ sites/ default/ files/ Big data for Development-UNGlobal PulseJunw2012. pdf.

〔19〕Laney D. 3D data management: Controlling data volume, velocity and variety〔EB/OL〕.〔2015-02-03〕. http:// blogs. gatner. com/doug-laney/files.2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety. pdf.

〔20〕Gandomi A, Haider M. Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics〔J〕. International journal of information management, 2015, 35(2).

〔21〕〔58〕Miller H G, Mork P. From data to decisions: a value chain for big data〔J〕. It Professional, 2013, 15(1).

〔22〕张红春,杨涛.以大数据俘获理性:“数据—知识—决策”框架下的公共决策理性增长逻辑〔J〕.甘肃行政学院学报,2022,(1).

〔23〕Larsen E R. From Data to Decision: The Three Elements of Policymaking Illustrated by The Case of Global Warm ing〔J〕. Nordic Journal of Political Economy, 2003, 29(2).

〔24〕O’Neil C, Schutt R. Doing data science: Straight talk from the frontline〔M〕. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc, 2013:1-21.

〔25〕Bizer C, Boncz P, Brodie M L, et al. The meaningful use of big data: four perspectives--four challenges〔J〕. ACM Sigmod Record, 2012, 40(4).

〔26〕Brynjolfsson E, Mcelheran K. The rapid adoption of data-driven decision-making〔J〕. American Economic Review, 2016, 106(5).

〔27〕〔57〕Janssen M, Kuk G. The challenges and limits of big data algorithms in technocratic governance〔J〕. Government Information Quarterly, 2016, 33(3).

〔28〕〔36〕〔英〕维克托·迈尔·舍恩伯格, 肯尼思·库克耶.大数据时代:生活、工作与思维的大变革〔M〕.盛杨燕,周涛译.杭州:浙江人民出版社,2012:13,10.

〔29〕Lu J, Yan Z, Han J L, et al. Data-driven decision-making (d3m): Framework, methodology, and directions〔J〕. IEEE transactions on emerging topics in computational intelligence, 2019, 3(4).

〔30〕Barham H. Achieving competitive advantage through big data: A literature review〔C〕. 2017 Portland international conference on management of engineering and technology (PICMET). IEEE, 2017.

〔31〕Henman P. Of algorithms, apps and advice: Digital social policy and service delivery〔J〕. Journal of Asian Public Policy, 2019, 12(1).

〔33〕Davenport T H, Prusak L. Working knowledge: How organizations manage what they know〔J〕. Human Resource Planning, 2000, (8).

〔35〕Nielsen J A, Pedersen K. IT portfolio decision-making in local governments: Rationality, politics, intuition and coincidences〔J〕. Government information quarterly, 2014, 31(3).

〔37〕Attard J, Orlandi F, Auer S. Data driven governments: Creating value through open government data〔C〕. Transactions on Large-Scale Data-and Knowledge-Centered Systems XXVII: Special Issue on Big Data for Complex Urban Systems, 2016.

〔38〕Chen J, Chen Y, Du X, et al. Big data challenge: a data management perspective〔J〕. Frontiers of computer Science, 2013, 7(2).

〔39〕Harrison T M, Pardo T A. Data, politics and public health: COVID-19 data-driven decision making in public discourse〔J〕. Digital Government: Research and Practice, 2020, 2(1).

〔40〕Lee J W. Big data strategies for government, society and policy-making〔J〕. Journal of Asian Finance Economics and Business, 2020, 7(7).

〔41〕Mandinach E B. A perfect time for data use: Using data-driven decision making to inform practice〔J〕. Educational Psychologist, 2012, 47(2).

〔42〕〔62〕Princes E, Kosasih W. Data-driven analytics in the decision-making process: Do we still need intuition?〔J〕. Journal of Southwest Jiaotong University, 2021, 56(4).

〔43〕Mikalef P, Pappas I O, Krogstie J, et al. Big data analytics capabilities: a systematic literature review and research agenda〔J〕. Information systems and e-business management, 2018, 16(3).

〔44〕Davenport T H, Patil D J, Scientist D, “Data scientist: The sexiest job of the 21st century.”〔J〕. Harvard Business Review, 2012, 90(5).

〔45〕Tsoukias A, Montibeller G, Lucertini G, et al. Policy analytics: an agenda for research and practice〔J〕. EURO Journal on Decision Processes, 2013, 1(1-2).

〔46〕Nelkin D. The political impact of technical expertise〔J〕. Social studies of science, 1975, 5(1).

〔47〕Frank M, Walker J. Some key challenges for data literacy〔J〕. The Journal of Community Informatics, 2016, 12(3).

〔48〕Van der Voort H G, Klievink A J, Arnaboldi M, et al. Rationality and politics of algorithms. Will the promise of big data survive the dynamics of public decision making?〔J〕. Government Information Quarterly, 2019, 36(1).

〔49〕Duke K, Thom B. The role of evidence and the expert in contemporary processes of governance: The case of opioid substitution treatment policy in England〔J〕. International Journal of Drug Policy, 2014, 25(5).

〔50〕Caplan N. The two-communities theory and knowledge utilization〔J〕. American behavioral scientist, 1979, 22(3).

〔52〕Parkhurst J. The politics of evidence: from evidence-based policy to the good governance of evidence〔M〕. New York: Taylor & Francis, 2017.

〔53〕Arinder M K. Bridging the divide between evidence and policy in public sector decision making: A practitioner’s perspective〔J〕. Public Administration Review, 2016, 76(3): 394-398.

〔54〕van den Broek T, van Veenstra A F. Modes of governance in inter-organizational data collaborations〔C〕. In Proceedings of the 23rd European Conference on Information Systems, 2015.

〔55〕Hasselbalch G. Making sense of data ethics. The powers behind the data ethics debate in European policymaking〔J〕. Internet Policy Review, 2019, 8(2).

〔56〕Lepri B, Staiano J, Sangokoya D, et al. The tyranny of data? the bright and dark sides of data-driven decision-making for social good〔J〕. Transparent data mining for big and small data. Springer, Cham, 2017.

〔59〕Dodds L, Wells P. Data infrastructure〔J〕. The State of Open Data, 2019.

〔60〕Parmiggiani E, Grisot M. Data Infrastructures in the Public Sector: A Critical Research Agenda Rooted in Scandinavian IS Research〔C〕. In 10th Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS), Nokia, Finland, 2019.

〔61〕Henninger M. The value and challenges of public sector information〔J〕. Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal, 2013, 5(3).

【责任编辑:朱凤霞】党政研究2024.5

Big Data-Driven Decision-Making: Optimism or Pessimism?

LI Qiang-Bin, LIU Si-Yu40

〔Abstract〕The application of big data technology is driving the iterative evolution of public decision-making models, reshaping power dynamics and resource allocation across decision-making, execution, supervision, and feedback processes. In academic discussions, two main perspectives emerge: optimism and pessimism. Optimists highlight the advantages and promising prospects of big data-driven decision-making, while pessimists argue that, in practice, big data may not lead to more accurate, scientific, or democratic decisions. Instead, due to complexities in data sources and formats, discrepancies in data exchange standards, political power struggles, and the risk of privacy infringement, big data could exacerbate policy failures. Upon further analysis, this divide stems from differing views on the significance of technology versus politics, power versus authority, and instrumental rationality versus value rationality. Looking ahead, a cautiously optimistic approach can be fostered by creating an embedded and adaptive relationship between digital technologies, political processes, and institutional frameworks, thereby ensuring that big data plays a constructive role in government decision-making and social governance.

〔Key words〕big data, data politics, decision making process, decision making, evidence-based policy making