新质生产力、经济增长模式与动力机制转换

2024-10-21王曙光

〔摘要〕新质生产力理论是人工智能时代经济增长理论的重要拓展,对我们理解未来新型经济增长及其动力机制提供了崭新视角,同时也必将对未来长期经济发展产生深远影响。改革红利(市场化红利)、开放红利(全球化红利)、人口红利、城镇化红利以及房地产红利,共同推动了四十多年中国经济的高速增长,然而未来中国必然要从粗放型增长(外延式增长)向集约型增长(内涵式增长)转型。新质生产力条件下新型经济增长主要依赖于“六大机制”或曰“六大效应”,即人力资本积累效应、技术扩散和知识溢出效应、产业结构优化效应、要素配置效应、组织变革效应和公共政策效应。未来中国要在经济增长模式转型和动能转换中采取“弹性模式”而不是“刚性模式”,要因地制宜、循序渐进地推动中国产业转型升级,同时深化体制改革,为培育新质生产力提供不竭动力。

〔关键词〕新质生产力;经济增长模式;动力机制转换;增长理论;二十届三中全会

〔中图分类号〕F124〔文献标识码〕A〔文章编号〕2095-8048-(2024)05-0004-14

〔基金项目〕中国社会科学院马克思主义理论学科建设与理论研究工程重大项目“新中国工业化进程与举国体制研究”(2021MGCZD008)。

〔作者简介〕王曙光,北京大学经济学院教授、博士生导师,北京大学产业与文化研究所常务副所长,北京100871。

如何应对百年未有之大变局,如何在深刻复杂的国际格局中高瞻远瞩、审时度势,坚定推进中国式现代化,实现中华民族伟大复兴,是摆在当代中国人民面前的核心命题。发展和培育新质生产力是实现中国式现代化的重要基础。党的二十届三中全会指出:“健全因地制宜发展新质生产力体制机制。推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级,推动劳动者、劳动资料、劳动对象优化组合和更新跃升,催生新产业、新模式、新动能,发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力。”〔1〕新质生产力的培育和发展,关键在于加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率,从而有序推进中国的经济增长模式转型、动力机制转换和产业结构转型升级。

一、“新质生产力”理论的核心是经济增长模式和动力机制转换

(一)从经济增长理论看新质生产力

对经济增长以及经济增长的源泉的考察是经济学思想史的核心主题之一,在古典经济学家斯密、马歇尔那里,即高度重视对经济增长要素的分析。在《国民财富的性质和原因的研究》中,斯密将分工视为经济增长的主要源泉,有效的分工能够提升劳动生产力,促进国民财富的增加,而分工是由市场容量决定的,国际贸易是扩大市场容量从而促进分工的有效手段。这一观点将市场机制与经济效率的分析结合了起来,这对后来的经济增长理论产生了深远的影响。①同时,斯密认为,资本积累能够促进分工和技术进步,而技术进步则会引起收益递增,从而促进经济增长。斯密说:“机械的改善,技巧的进步,作业上更妥当的分工,无一非改良所致,亦无一不使任何作业所需的劳动量大减”,“使必要劳动量的大减少,一般是以补偿劳动价格的增高而有余”。〔2〕这也就意味着技术进步促进制造业的收益递增。沿着斯密分工与市场交易这一分析理路,马歇尔进一步分析了收益递增的两种情形,即内部经济(即企业生产规模扩大而使自身经营效率提高)和外部经济(即企业生产规模扩大而使该产业的所有企业获得有利影响,这就是正外部性)〔3〕。外部经济是一种正的溢出效应,而知识溢出(技术溢出)是对于经济增长和产业发展影响最有力的外部经济。后来的阿罗将技术进步解释为由经济系统决定的内生变量,突破了索洛将技术进步假定为外生变量的局限〔4〕。而罗默〔5〕、格罗斯曼和赫尔曼〔6〕等新增长理论家更是将知识和技术溢出视为经济可持续增长的关键,内生的技术进步是经济可持续增长的源泉和决定因素。与此同时,人力资本在经济增长的作用亦受到经济学家的重视,卢卡斯认为人力资本既有内部经济效应又有外部经济效应,而人力资本积累是经济增长的源泉〔7〕。

两个多世纪以来经济增长理论的进展,尤其是经济学家对技术进步推动人类经济增长的认识,是随着人类工业化的不断深化和经济增长模式的不断演变而不断发展的。技术进步作为人类社会发展和经济增长中的一个重要因素,本身经历了一个复杂的、长期的发展过程。人类的社会组织和经济组织的不断分化、人类分工和交易的不断复杂化和深化、人类工业化和现代化的不断进展,与技术进步形成一个相互促进、相互影响的正反馈过程。技术进步改变了人类的生产方式、社会组织方式和劳动工具的形式,使人类在生产社会产品的过程中不断提升全要素生产率,不断节约人类的社会必要劳动时间,从而极大地推动了人类的经济增长。如果只有外延式的经济增长(增加资本和劳动力的投入规模)而没有内涵式的经济增长(通过技术进步而提升劳动生产率),则人类的经济增长就是不可持续的。因此自从产业革命以来,人类的经济增长无不伴随着科学技术的不断创新,正是科学技术的创新使得资本和劳动力的投入效率有了提升,并改变了各种生产要素的组合方式,提升了资源配置的效率。与其他要素不同,科学技术具有边际收益递增的性质,因此更多的科技投入和更大规模的科技创新能够促进生产力的不断跃升,推动经济的可持续增长。

①美国经济学家阿林·扬对斯密将市场容量视为决定分工的要素并将市场机制与经济效率结合起来进行考察的思想十分推崇,认为这一思想是“在所有经济学文献中所发现的最具启迪性和创造性的判断之一”,并称它为“斯密定理”。参见:Young, Allyn, 1928, Increasing Returns and Economic Progress, The Economic Journal, Vol.38, No.52, pp.527-542.新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,以全要素生产率大幅提升为核心标志〔8〕。从经济增长理论来看,新质生产力是通过人工智能等前沿性技术和颠覆性技术的突破为基础所形成的一种新型的生产力质态,其动力源泉是科技创新,其核心要义是推动全要素生产率的提升,从而推动产业结构的深刻调整、产业形态的深刻演变和经济增长模式的深刻转型。可以说,新质生产力理论是在人工智能时代经济增长理论的重要拓展,对我们理解未来新型经济增长及其动力机制提供了崭新的视角,同时也必将对我国未来的长期经济发展产生深远的影响,是我国在未来几十年抓住历史机遇实现中国式现代化和中华民族伟大复兴的战略指导思想。

(二)新质生产力条件下新型经济增长及其动力机制

新质生产力所支撑的新型经济增长,是一种与外延型经济增长相对应的内涵式经济增长和集约型经济增长,在智能化和数字化技术的支持下,新型经济增长能够实现各种生产要素的最优配置(包括数据等新型要素),推动国家的产业结构和经济增长模式的转型。但我们首先需要透彻理解新型经济增长的动力机制,也就是要把新质生产力推动新型经济增长的内在激励机制搞清楚。本文认为,新质生产力条件下新型经济增长主要依赖于“六大机制”或曰“六大效应”,即人力资本积累效应、技术扩散和知识溢出效应、产业结构优化效应、要素配置效应、组织变革效应和公共政策效应。下面对六大机制或效应进行简单解析。

①舒尔茨关于人力资本投资和教育的相关理论,参见:〔美〕西奥多·舒尔茨:《人力资本投资:教育和研究的作用》,商务印书馆,1990年版,第22-23页。另外可参见:〔美〕西奥多·舒尔茨:《教育的经济价值》,吉林人民出版社,1982年版。

②附着性,即人力资本与其载体的不可分离性以及由此派生的人力资本所有权的不可转让与不可直接继承性。1.人力资本积累效应

新质生产力条件下经济增长的重要内在机制之一即是通过提升人力资本及其投资的规模与质量来实现可持续增长。人力资本理论的创建者之一西奥多·W·舒尔茨1960年在美国经济协会年会上作了题为《人力资本投资:教育和研究的作用》的演说,明确提出人力资本是当今时代促进国民经济增长的主要原因,认为人口质量和知识投资在很大程度上决定了人类未来的前景。他说:“人们获得了有用的技能和知识,……这些技能和知识是一种资本形态,这种资本在很大程度上是慎重投资的结果,在西方社会这种资本的增长远比传统资本(物质资本)要快得多,……我们所称之为消费的大部分内容构成了人力资本投资。用于教育、卫生保健和旨在获得较好工作出路的国内迁移的直接开支就是明显的例证”①。通过提高劳动者的知识程度、技术水平、工作能力以及健康状况来提升一个国家的人力资本。在人力资本上的投资是一种投资回报率很高的投资,其投资收益率远超过物力资本投资的收益率。而教育投资是人力资本投资的重要途径,通过教育投资能够带来巨大的人力资本提升效应和分配效应,从而促进整个社会的经济增长并增加个人和社会的经济收入。贝克尔1964年在其著作《人力资本》中,阐述了人力资本的概念:“对于人力的投资是多方面的,其中主要是教育支出、保健支出、劳动力国内流动的支出或用于移民入境的支出等形成的人力资本”〔9〕。在20世纪70年代,一些学者对人力资本的定义更加宽泛,如一些学者认为“人力资本可以宽泛地定义为:居住于一个国家内人民的知识、技术及能力的总和,更广义地讲,还包括:首创精神、应变能力、持续工作能力、正确的价值观、兴趣、态度以及其他可以提高产出和促进经济增长的人的质量因素”〔10〕。人力资本具有价值和使用价值的特殊性、创新性、收益递增性、附着性②、发展性和长期累积性、有限性和稀缺性、时效性、可变性、风险性和社会性,一些制度性因素和社会性因素等对人力资本的形成会造成深刻的影响〔11〕。在新质生产力条件下,人力资本的重要性明显提升了。人工智能、量子计算等领域的技术进步日新月异,新兴技术和新兴产业发展与人力资本之间形成了一种双向促进的正反馈机制,巨大的人力资本投资推动了技术进步和新兴产业发展,反过来技术进步和新兴产业发展也倒逼国家加大人力资本投资和人力资本积累。因此,新质生产力条件下,国家之间的经济增长方面的差异,是由科技进步的差异决定的,而科技进步的差异又是由人力资本投资和人力资本积累的差异所决定的。工程师、科学家、熟练技术工人的规模与质量,在一定程度上决定了一个国家的工业制造能力的基本面,也决定了一个国家经济增长和国际竞争力的基本面。

2.技术扩散和知识溢出效应

新质生产力的核心动力是技术进步,也就是知识创新。技术进步是企业不断基于自身利润最大化愿望、基于对超额(垄断)利润的追求而进行的持续的知识创新,也就是说,知识创新背后必须基于企业的获取超额(垄断)利润的内在激励。如果没有这种激励,没有技术(知识)的一定的排他性,也就不会使创新企业产生源源不竭的创新动力。但是技术进步(知识创新)具有很强的扩散和传播效应,新技术和新知识在市场上的扩散、传播,一方面推动了整个社会的技术进步,同时也在另一方面降低了单个企业的创新成本,使企业可以在模仿、学习中不断获得知识创新和技术进步的动力。技术进步的这一特征,使得技术这一生产要素比劳动力、资本等传统要素具有更多的正外部性,正是技术进步的正外部性,造成了明显知识溢出效应,推动整个社会的技术进步和知识创新,因为正外部性使得企业的技术创新成本得以降低。现代技术和知识的创新还受到知识产权保护制度和知识产权交易制度的推动,今天的开源(开放源代码)对于技术扩散和知识创新产生了深远的影响。促进技术和知识在更大范围内扩散和传播,降低企业获得新技术和新知识的成本,这是新质生产力发展的重要前提。因此,在推动新质生产力的过程中,要不断创新知识产权交易体制,不断增强信息和知识的流动性,推动企业和企业之间的知识溢出、技术扩散和技术共享。当然,中国发展和培育新质生产力,还要考虑到国家与国家之间的技术扩散问题。当中国还处于“追随经济体”地位时,中国更多地依靠对“领先经济体”的高端技术的“移植”、“模仿”与“改造”,而不是独立自主的技术创新。而从领先经济体到追随经济体的技术扩散涉及模仿成本和改造成本,这些成本在仿制品很少时低于创新成本,但随着未被仿制的创意数量的减少而增加,也就是说,越到仿制的最后阶段,其仿制的成本就越高。这种成本设定就意味着模仿具有收益递减的性质,从而倾向于带来收敛性。与领先经济体之间的差距越大,落后经济体(追随经济体)的增长速度倾向于越快。然而,正如巴罗等人在《经济增长》一书中所指出的,追随经济体对领先经济体的模仿是有条件、有成本的,对某种给定技术差距来说,增长率取决于政府政策和对落后经济体的模仿收益率存在影响的其他变量〔12〕。中国在培育新质生产力的过程中,随着中国和技术领先者之间的差距的逐步缩小,技术模仿的成本越来越高,由技术模仿带来的技术扩散效应越来越弱。这也就意味着,考虑到近年以来美国等技术领先国对中国的“卡脖子”(技术封锁),中国有必要从传统的技术模仿路线进一步走向全面的技术创新,从而走上一条独立自主的技术进步路线。当然,不排斥通过全球技术市场进行正常的技术交易和技术引进方式而获得技术进步,但是独立自主是基础,市场化的全球技术交易和技术引进是一种灵活性的手段。

3.产业结构优化效应

新质生产力条件下,技术进步能够显著促进产业结构的优化,推动经济社会的可持续发展。尤其在工业部门内部,产业结构的优化和转型受到技术进步的深刻影响。制造业的智能化、数字化使得传统的高污染、高能耗的工业体系(即传统上所谓“重、厚、长、大”的工业体系)转变为低污染、低能耗的新型工业体系(即“轻、薄、短、小”的新型制造业),绿色发展和可持续发展成为新质生产力的重要特征。对于中国这样的巨大人口规模的经济体而言,新质生产力条件下产业结构的优化效应尤其重要。要以智能化和数字化手段装备现有制造业,降低现有制造业(尤其是钢铁、能源等传统重工业部门)的生产成本,增强其技术创新能力和响应市场需求的能力,实现柔性化和自动化生产。同时鼓励战略性新兴产业的发展,如节能环保产业、新一代信息技术产业、生物医药产业、高端装备制造业、新能源、新材料、新能源汽车等。新质生产力条件下产业结构优化的动力机制,一方面依靠市场化的竞争机制,另一方面也需要国家的顶层设计和有效的产业政策引导。

4.要素配置效应

新质生产力的培育和发展,有赖于要素配置效率的提升。要素配置效率的提升,既有范围经济的因素,即企业通过扩大经营范围或增加产品种类而引起的单位成本的降低;也有规模经济的因素,即在给定技术水平上,随着企业生产规模扩大而带来的产出增加和单位产出成本下降;同时,也有因技术进步而带来的要素配置效率提升的情形,即企业采用新技术而导致单位要素投入的产出增加和边际收益提升。要素配置效率的提升,有赖于一个高度自由化和市场化的竞争机制,这样的机制保障要素的自由的、低成本的流动和根据成本—收益原则的要素有效配置。这就对一个国家统一大市场的建设提出了较高的要求,要消除要素流动的壁垒,取消各种不合理的阻碍要素自由配置的区域市场保护政策和不合理的制度设计,构建促进各类要素交易和配置的交易所,如知识产权交易所、土地产权交易所、数据要素交易所等,从而最大限度地推动要素的自由、低成本和有效的配置。

5.组织变革效应

技术进步深刻改变人类生产的组织方式,这种“组织变革效应”可以从产业层面和企业微观层面两个方面来考察。新质生产力条件下,颠覆性生产技术不断出现,智能化和数字化对企业的组织形式、经营管理模式造成了深刻的影响,生产系统响应需求的能力大为提升,灵活敏捷的柔性化生产系统正在改变着企业的传统生产形态,企业管理也正在从福特主义、丰田主义向特斯拉主义转型〔13〕。智能工厂、无人车间、高度个性化和定制化的生产,这一切都建立在高度数字化和智能化的生产技术之上,从而使得企业从传统的制造业价值链走向工业4.0的价值链〔14〕。企业内部的组织形式和经营管理模式也不断适应这种高度数字化和智能化的生产方式,组织的扁平化、组织内部高度分散而又高度协同的响应方式、企业内部绩效管理和激励机制的灵活化,成为新质生产力条件下企业自我革命的重要方向。这是从企业微观的层面发生的组织变革。而从整个产业的角度来说,产业链的整合、产业的积聚、产业内部上下游各个部门的协调,在a77e175fcbc3b4c0e2118fcc1f8706a0b443ca18714d0ee9c5b14fab3842cf53新质生产力下展现出完全不同的景象,产业链内部的整合效率在智能化条件下大为提升,产业链内部的纵向一体化能力大为提升,产业积聚和产业内部技术创新的效率更高,而区块链技术等新技术使得产业的去中心化和开放化程度也越来越高。企业微观层面和产业层面这两个层面的组织变革,意味着企业管理模式和产业组织模式再也不能固守以前的传统形态,而是要不断探索新质生产力时代适应智能化和数字化的新型企业管理和新兴产业组织模式,同时这也就意味着国家的产业政策也要顺应这种大趋势而进行相应的调整。

6.公共政策效应

新质生产力条件下,知识和技术的溢出效应更强,这就是所谓正外部性。正外部性的存在意味着有可能出现市场失灵,这也就为政府公共政策的实施提供了理论前提。国家制订有利于产业成长和产业良性竞争的公共政策即产业政策,成为各国包含工业化国家和新兴工业化国家产业竞争的焦点。在新质生产力条件下,产业政策面临着深刻的转型,而这种转型,其核心是政府功能的转型,反映了国家与市场之间的关系的变化。从产业政策角度来说,美国模式和日本模式代表着两个不同的产业政策路径。美国在执行产业政策方面不仅政策出台非常频繁,而且注重法治、注重激励机制的设计。美国大多以法律形式来推动产业政策,而不是靠行政命令。国会针对某个产业,先进行立法,立法之后,整个微观主体,包括企业、大学、科研机构等这些微观主体,都遵循这个方向来努力,政府提供政策、法律和财政支持,比如直接补贴等,进行有效的引导和扶持。最近半个多世纪以来,美国执行的产业政策非常丰富,比如《农业信贷法》《农业调整法》《国家技术创新法》《小企业创新发展法》《综合贸易与竞争法》《能源法》等,通过立法对各个不同产业进行扶持和管制〔15〕。总体来说,美国的产业政策模式注重立法,并重视利用市场化的激励机制,而对政府的直接干预、对政府过大的对企业的自由裁量权保持警惕。二战后,日本也大量执行了产业政策,在日本奇迹的产生过程当中,产业政策当然是一个极其重要的原因。日本的产业政策,据小宫隆太郎的研究,是一种“选择性的产业政策”,这种选择性的产业政策依赖于政府的高度判断能力和信息捕捉能力,但是现实中政府的判断很难完全理性、科学和富于前瞻性,因此选择性的产业政策在日本既有成功的案例,但是负面的教训也是深刻的〔16〕。基于对日本产业政策的反思,一些学者提出了“市场增进论”,他们发现,在政府的产业政策执行得非常好的历史阶段,一定是政府做了大量的事情来增进市场的作用。政府的各种产业政策一定是顺应市场的,发挥了市场和政府的各自的比较优势,政府的产业政策不是反市场的,不是压制市场的,而是促进了市场的发展,促进了市场的竞争,让市场良性发展。〔17〕“市场增进论”的观点,对于新质生产力条件下的国家产业政策调整,有着重要的启发意义。

二、中国经济增长模式的历史演变与基本经验

(一)四十多年来中国经济增长:模式和动能

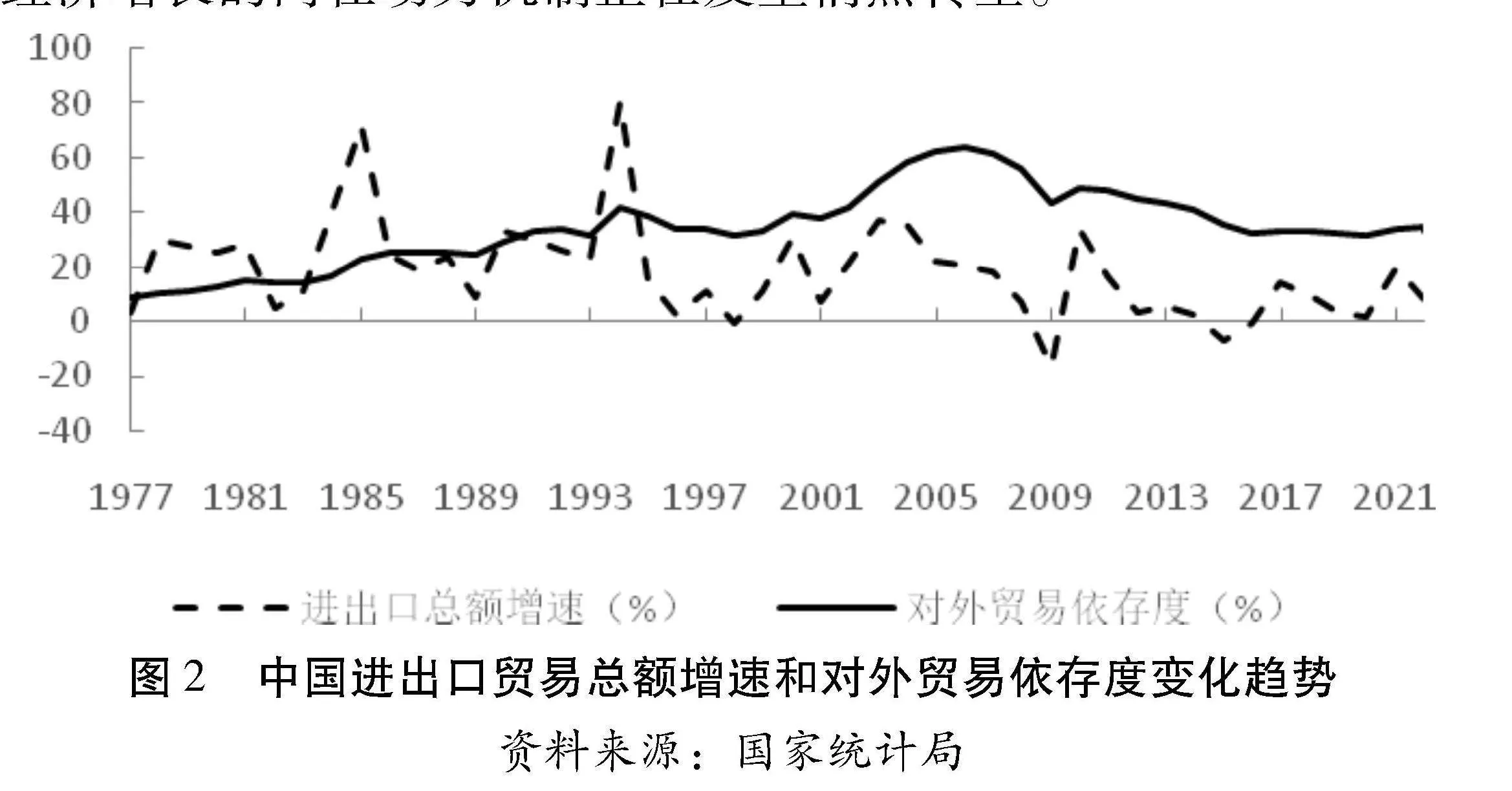

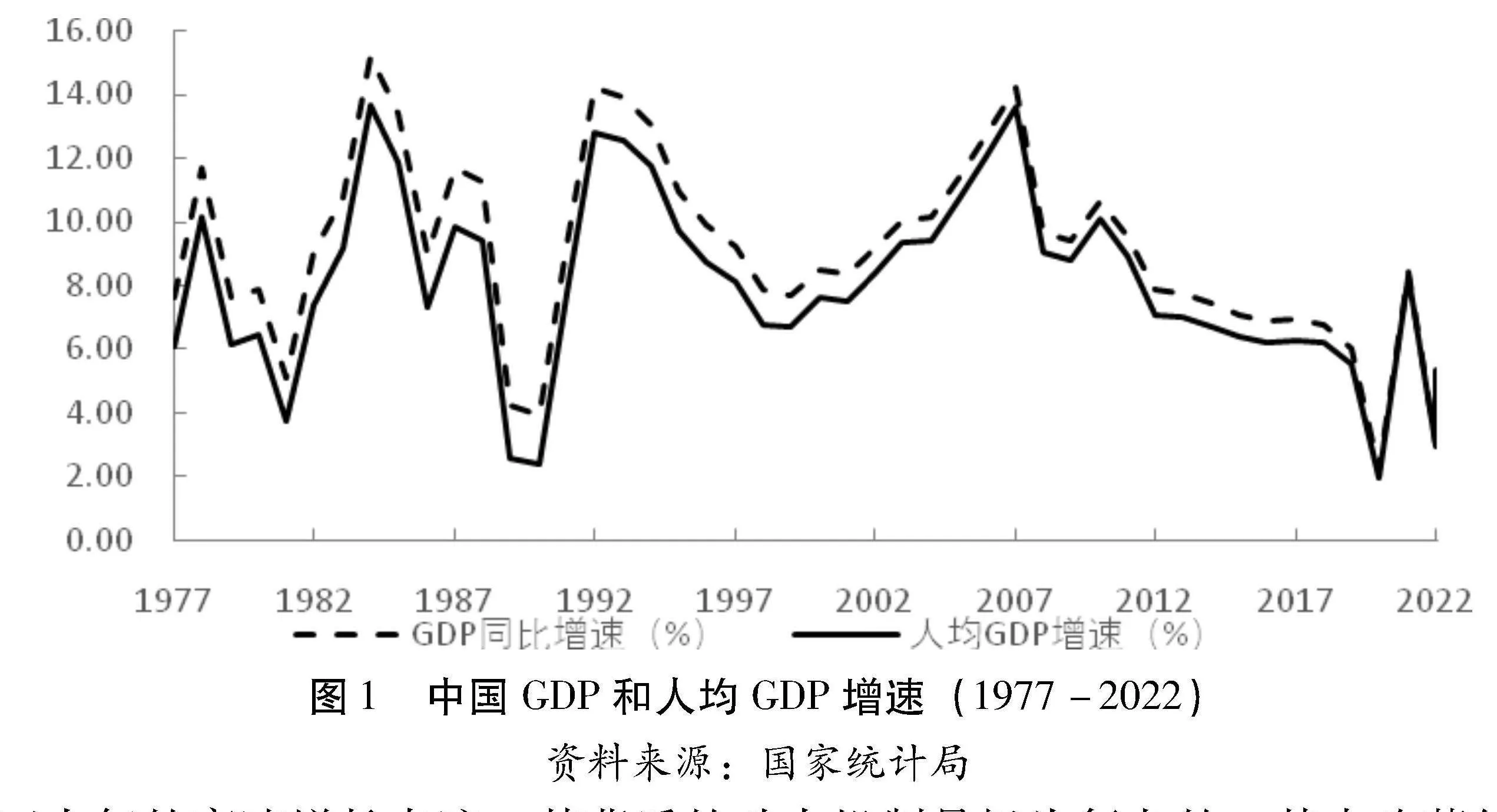

四十多年来,中国经历了长期的较为迅猛的经济增长,使得中国的经济规模和综合国力有了显著的提升。自1977年至2022年,中国的GDP增速和人均GDP增速保持了快速增长,尽管期间存在明显的周期性波动,如1990—1991年的治理整顿时期、1997-1998年的亚洲金融危机时期、2020-2022年的疫情时期等低谷时期,但是GDP平均年增速和人均GDP平均年增速分别达到了9%和8%(见图1)。中国改革开放后四十年保持年均9%的经济增长率,这一“中国奇迹”,远远超过了日本在1960—2000年之间的年均4.2%的GDP增长率,也超过了同期新加坡6.2%、韩国5.9%的年均增长水平〔18〕。

中国四十年的高速增长奇迹,其背后的动力机制是极为复杂的,其中改革红利和开放红利是最重要的两大推动力。改革红利的获得,是因为随着经济体制改革的深入,随着中国社会主义市场经济体制的不断完善,要素的流动性增强,要素的配置效率也增强了,这就导致整个社会的所有微观主体的运行效率大大提高了,其中的主要表现是企业效率的提升。因此,改革红利就是市场化红利。

开放红利的获得是与中国市场的对外开放密切相关的。在开放中,中国接纳了世界,中国也走向了世界。1978年之后中国对外贸易规模迅速增长,中国由一个相对封闭的经济体变成一个越来越开放的经济体。中国的经济发展模式越来越接近一个外向型经济体,21世纪初加入世界贸易组织这一带有时代标志性的事件,更是将中国带向更为广阔的国际市场,中国自此深度参与了全球产业链和价值链,由此给中国带来的“全球化红利”远远超出其他任何一个国家。没有任何一个国家能像中国这样,能够从加入世贸组织和融入全球化中获得如此丰厚的回报,这种回报不仅是经济增长和财富积累意义上的,而更是体制和文化意义上的。2012年,进出口贸易总额达到38667亿美元,比1978年增长了187倍,年均增长16.7%。特别是我国加入世界贸易组织以来,对外贸易发展进入了黄金期(见图2)。2001年和2010年,货物进出口总额分别为5097亿美元和29728亿美元,10年间增长4.8倍,年均增长20%。①从出口贸易的结构来看,中国在很长一个时期的出口贸易主要依赖于低端产品出口,其中主要是低附加值的初级加工制造业产品、原材料和能源等的出口。中国长期处于全球价值链和产业链的低端,中国从出口贸易中获得的利益主要依靠出口的规模,而不是靠出口产品的技术含量。中国的贸易依存度也是非常高的,1990-2020年中国的贸易依存度平均达到41%,远远超出很多发达国家的水平。我国经济增长过度依靠外需而不是内需,对于我国经济增长可持续性和经济安全是有很大影响的。近年来,我国运用多方面的政策激励和国际国内“双循环”战略,推动内需增长,迅速提高内需的贡献率。2024年第一季度,各地区各部门坚定实施扩大内需战略,出台一系列促消费、稳投资政策举措,内需潜力加快释放:内需对经济增长的贡献率达85.5%,其中消费对经济增长的贡献率达73.7%,拉动国内生产总值增长3.9个百分点,对经济回升向好持续发挥“助推器”“稳定剂”作用〔19〕。从外向型经济到更多依赖强大内需拉动经济增长,我国经济增长的内在动力机制正在发生悄然转型。

①2001年加入世界贸易组织之后,我国对外贸易有了飞速发展,对我国经济增长和世界经济增长都做出了重要贡献。2001-2007年是对外贸易增速较高的几年,平均增速达到24%。2009-2012年,我国连续4年成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。对外贸易的快速发展不仅为我国经济发展作出了巨大贡献,也为世界经济增长作出了巨大贡献。国际金融危机爆发后,我国及时采取一系列政策措施刺激经济,扩大内需,稳定进出口规模。2009年,我国是世界主要经济体中大宗商品进口量保持增长的唯一国家,成为全球经济增长的重要动力。这一时期的主要外贸指标,参见申恩威:《我国对外贸易新形势和新增cQbPBhTTKA+O9QnXWINDQg==长点》,《人民日报》,2013年9月5日第7版。除了改革红利(市场化红利)和开放红利(全球化红利),中国四十年来城镇化的迅猛推进也是促进经济增长的重要引擎之一。这就是城镇化红利。城镇化红利本质上是同人口红利密切相关的。城镇化带来巨大的消费和投资,大规模的人口流动带来的经济增长红利非常可观。2023年末,我国常住人口城镇化率达到66.2%,未来我国农业转移人口市民化仍然有巨大的空间。据国家统计局的调查,目前仍有1.7亿进城农民工和随迁家属尚未在城镇落户,有序推进这部分人群市民化是城镇化的首要任务〔20〕,而这部分人群的市民化将给全国的消费和投资带来很大的增长空间。未来中国将通过继续深化户籍制度改革,接纳上亿人口逐渐进入城市,从而以高质量的城乡协调发展来推动人的全面城镇化以及中国式现代化进程。

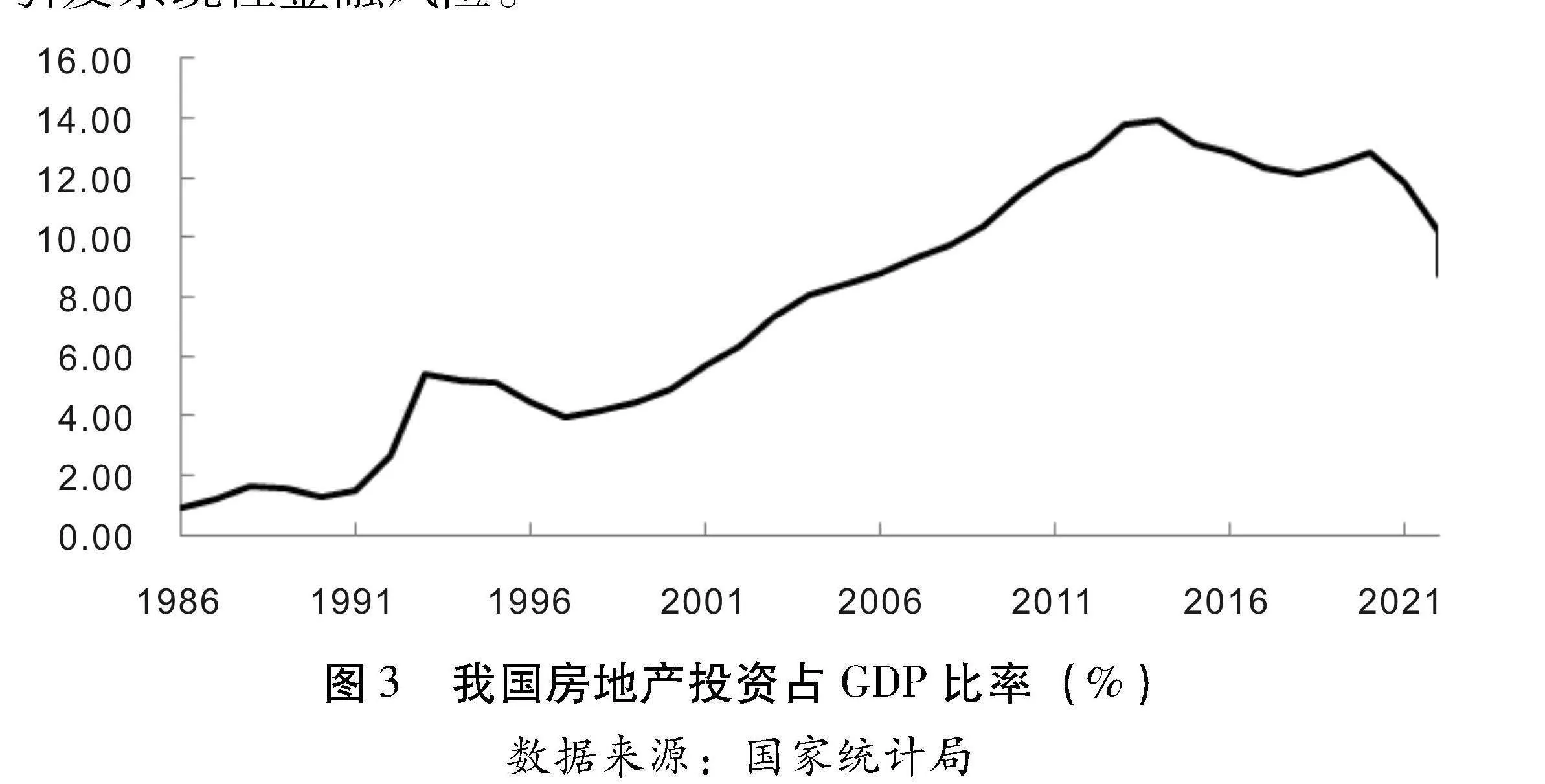

城镇化进程,带来房地产业的迅猛发展,“城镇化红利”造就巨大的“房地产红利”,而房地产投资占GDP的比重从20世纪90年代后半期一直到2018年左右,一直呈直线上升趋势,2015年达到13%左右(见图3)。房地产经济的迅猛增长,既是拉动这一阶段经济增长的主要引擎,同时也加剧了这一时期房地产泡沫的形成,房地产泡沫与银行房地产贷款虚增、地方城投债膨胀和超大规模基础设施建设一起,为2020年之后我国金融风险的大量累积埋下了伏笔。从总体上来说,应该从正反两方面来看待房地产经济:一方面房地产经济是中国快速城镇化的产物,城镇化红利必然带来房地产红利,各国城市化的历史进程都验证了这一点,因此房地产经济在20世纪90年代之后的崛起是一个必然现象;另一方面,房地产投资的过快膨胀已经脱离了“实体经济”的范畴,带有某些金融投机的性质,极容易引发系统性金融风险。

(二)中国经济增长模式转型和动能转换及其基本经验

改革红利(市场化红利)、开放红利(全球化红利)、人口红利、城镇化红利以及由此带来的房地产红利,共同推动了中国的经济增长,也形成了中国在改革开放之后很长一个历史时期的粗放型经济增长模式。粗放型经济增长即外延式经济增长,是主要依赖资本、土地、劳动力的大规模投入而带来的经济增长;而内涵式经济增长方式,则是一种主要依赖技术创新和全要素生产率提高而形成的经济增长方式。与内涵式经济增长方式相比,外延式增长所带来的要素大规模投入并没有同时带来全要素生产率的显著提高,能源的大规模消耗、土地资源和水资源等资源的大规模利用,构成了巨大的环境成本,这种“高投入—高能耗—高污染—低产出”的经济增长模式是不可持续的。一种可持续的经济增长模式,必须以较低的要素投入和资源消耗,以较低的环境成本,换得较高的产出和要素回报,这就要求在经济增长的过程中,注重技术创新和人力资本的培育,注重全要素生产率的提升。由粗放型增长(外延式增长)向集约型增长(内涵式增长)的转型过程,是一个极为艰苦的过程,这不仅包含巨大的技术创新成本,而且包含着微观上企业生产方式的艰难转变,以及宏观上所需要解决的低端产业(低附加值)产业的改造升级和产业结构的优化问题。

改革开放四十多年来,伴随着经济的周期性变化和内外条件的变化,我国经济增长方式的转型一直在悄然进行。经济增长的动能出现了明显的变化,但经济增长的空间仍然很大,中国仍然具备可持续增长的巨大潜力。首先,从改革红利(市场化红利)来说,我国的社会主义市场经济体制的完善与改革仍在不断进行之中。改革没有完成时,改革永远在路上,而随着国家治理现代化的不断推进、政府职能的不断转型,以及地方营商环境的不断优化和服务型政府的不断构建,我国的经济体制在未来会焕发出巨大的动能,改革红利(市场化红利)是源源不竭的。这就需要我们在体制创新方面多下功夫,“完善支持全面创新、城乡融合发展等体制机制,进一步解放和发展社会生产力、增进社会活力”〔21〕,要不断释放体制机制的活力,构建一种能够最大限度激发要素活力和微观主体活力的弹性体制。其次,从开放红利(全球化红利)来说,中国不光要通过更多的国际贸易来参与全球产业链和供应链,而且要不断优化出口结构,使中国在高端制造方面占据国际优势,从而在更大程度上分享全球产业链的收益,使中国由原来以低端产品出口为主的“出口导向型”大国经济转向以高端工业品出口为主的真正的开放大国经济。同时,我们还要推动制度型开放,不仅要在国际贸易领域开放,而且要不断鼓励企业走出去,不断参与全球经济、贸易和金融规则制订,不断获得更多的国际话语权。再次,从人口红利来说,随着中国人口结构发生改变、劳动年龄人口占比降低、劳动力价格上升,因此以劳动密集型产业为主的经济结构和贸易结构必然面临着深刻的转型。并且,中国的人口红利不是消失了,而是由传统的数量型的人口红利变为“新人口红利”,中国逐渐形成一种质量型的人才红利或人力资本红利,而人力资本红利的形成和扩大,成为缓解人口红利转换对我国经济的不利影响、助力中国经济实现可持续增长的关键〔22〕。不断加大教育投入力度,不断提高劳动力素质,是提升“人力资本红利”的关键。事实上,近十几年来,我国教育投入不断增加,教育发展的外部性不断体现,人力资本的累积提升了劳动生产率和整体经济效率,在一定程度上减弱了要素投入边际收益递减规律的影响,推动经济的生产可能性边界向外拓展,人力资本红利逐渐取代原来的数量型人口红利而成为经济增长的新动能。最后,从城镇化红利和房地产红利来看,我国城镇化进程尚未结束,大量农民工将来若融入城市尤其是县域城市,必然会对房地产投资带来持续的积极影响,因此未来中国房地产经济不会整体上衰退,而会进行结构性的创新和转型。

改革开放四十多年来,中国经济增长模式转换的基本经验可以概括为以下六个方面。第一,不断加大研发投入和科技创新力度,企业逐步成为技术创新的主体,科技进步在经济增长中的贡献率越来越高,这对于克服劳动力短缺、提升企业竞争力、遏制企业边际收益递减、推动企业盈利能力提升,起到至关重要的作用。中国已经从一个要素投入型的外延增长模式,逐步转变为科技带动型的内涵增长模式。近年来中国研发投入和专利数的迅猛提升,表明中国经济增长的动能正在加快转换。第二,不断加大企业的技术改造和设备更新,以新技术装备传统产业,推动企业的数字化和智能化转型,实施制造强国战略,推进中国工业4.0建设。第三,持续大力提升人力资本,加大教育和培训的力度。中国的职业教育有了飞速的提升,大量的熟练工人和优秀工程师,为中国新质生产力和制造业转型发展提供了强大的人力资本支撑。第四,推动房地产等传统产业的转型,逐步挤出房地产泡沫,实现房地产经济的软着陆,推动房地产红利进行结构性的变革。第五,在产业层面,推进产业层级的有序提升和产业结构的有序调整,正确处理好传统产业和新兴产业的关系,以循序渐进的方式实现产业结构的优化升级。第六,在微观层面,推动企业经营管理的数字化和智能化,推动企业组织变革和管理变革。企业数字化意味着数据在企业决策、产品设计、市场营销、经营管理和生产各个环节发挥核心作用,未来企业所有的经营与决策都将“数字孪生”,这就是所谓“数据信仰”。企业智能化意味着人机协同交互日益深化,企业借助人工智能技术能够胜任更为复杂的工作,能够创造更新的经营管理手段并发现新的市场机遇。企业的数字化和智能化趋势在近几年已经非常明显,这一趋势表明,数字化和智能化已经不是企业的一个选项,而是所有企业必须经历的变革。

三、新质生产力与经济增长动力机制转换的地方实践:弹性转换与刚性转换

(一)经济增长动力机制的转换:两种转换模式及其绩效

培育和发展新质生产力,转变经济增长模式,实现经济增长动力机制(动能)的转换,是一个复杂的历史过程,也是一个涉及技术创新、企业变革、产业结构优化、传统产业升级改造、地方经济转型以及更广泛的国家治理模式转变和体制变革的系统工程。在这个由旧动能向新动能转换、旧模式向新模式过渡的历史阶段,不同的转换模式会产生不同的经济社会绩效,因此以实事求是的态度,慎重选择一种科学且可持续的动能转换方式与动能转换路径,对于一个地方经济社会可持续高质量发展非常重要。从地方实践来说,动能转换模式大体上可以分成两类。

1. 弹性转换

弹性转换(或曰“柔性转换”)是柔和的、分阶段的、渐进的、多目标兼容的、系统推进的转换模式。这是我们自中华人民共和国成立以来所坚持的一条重要的体制变迁方法论。新中国成立初期所进行的以和平赎买为核心的资本主义工商业的社会主义改造,就是这样一种弹性转换模式,这是中国的渐进的“过渡经济学”,而不是苏联的激进的以没收为核心的刚性政策。“新民主主义是向社会主义过渡的阶段。在这个过渡阶段,要对私人工商业、手工业、农业进行社会主义改造。过渡要有办法,像从汉口到武昌,要坐船一样。国家实现对农业、手工业和私营工商业的社会主义改造,从现在起大约需要三个五年计划的时间,这是和逐步实现国家工业化同时进行的”〔23〕。这个方法论的精髓和灵魂就是在一个原则性的目标指引之下,选择社会震荡和制度成本最低的体制安排,以灵活而富有弹性的方式推动社会变革,把理想主义目标和折衷主义战略结合起来,从而实现经济和社会的平稳过渡。在这个经济过渡过程中,既要有主动的强有力的思想引领与政治教育,又要有均衡、弹性、包容、渐进、柔和、中庸的实施策略〔24〕。改革开放之后我国在由社会主义计划经济向社会主义市场经济转型的过程中,也运用了同样的方法论,那就是渐进主义的市场化路径,与激进式的苏联东欧市场化模式完全不同〔25〕。弹性社会主义的方法论是成功推进体制变迁的关键。在近年来的动能转换中,一些地方政府也坚持了这种弹性转换的模式,取得了较好的动能转换效果。

这种弹性转换的模式,有以下几个特点。第一,转换方式是柔和的,更多注重市场化的方式,重视政府的引导和示范,不违背微观主体的意志而硬性推行动能转换政策,比如在对待传统产业的问题上,强调发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业。第二,转换是分阶段实施的,而不是一步到位,急于求成。它是渐进的,使微观主体在动能转换中有一个适应的过程、学习的过程、模仿的过程。任何技术进步和模式转型都需要有“历史的耐心”,企业的“干中学”的过程是一个不断自我更新、自我变革的过程,不是一蹴而就的。对新技术的适应和学习、设备的更新和改造都需要过程。第三,弹性转换是多目标兼容的。既注重产业、环境和经济指标,又注重民生指标;既注重经济效益,也注重社会效益;既注重长期效益,也注重短期效益。第四,弹性转换采取系统推进的转换模式。运用系统论的思维模式,将动能转换视为一个多部门联动、多目标之间实现正反馈的一个系统工程,将新型区域经济发展战略的制订、工业制造业部门的技术进步和设备更新、社会保障体系的完善和向弱势群体如失业者倾斜的财政政策、高污染高能耗产业的迁移改造与新兴产业培育发展、营商环境优化与产业链构建等方面的工作统筹起来,从而形成合力。系统推进的转换模式,既利用了政府各部门和各领域工作之间的互动性,比如工信部门、人力资源和社会保障部门、财政部门、民政部门之间的相互协同互动所带来的正反馈效应,同时又在时间和空间上注重动能转换的先后顺序设计和空间转移,使产业结构优化和经济增长动能转换皆在一种成本较低的状态下实现和实施,从总体上降低了社会震荡成本和社会摩擦成本。第五,政府在弹性动能转换中更多运用顺应市场和顺应产业规律的诱导性方式,而不是硬性的强制性方式。比如通过政府的技术补贴为转型企业提供更好的技术更新激励和设备更新激励,通过政府引导基金而引入更多的新兴产业,从而降低新兴产业在区域内的运行成本,或者通过更多的技术培训和职业教育使更多的就业转向新兴部门,降低传统产业转型中的失业压力,使整个社会运转保持稳定。

2. 刚性转换

与弹性转换相比,刚性转换是硬着陆式的、大爆炸式的、一步到位的、激进的、单目标推进而缺乏系统思维的转换模式。这类刚性的转换模式,往往为了区域经济增长动能转换的长远目标而丧失短期目标,使得动能转换的成本过高,社会震荡成本过高,造成大量失业,同时也在短期内影响地方经济增长。激进的刚性转换政策只关注“政治正确”,执着于经济增长模式转型的抽象目标,而不理解模式转换是一个“过程”,需要“历史的耐心”,需要兼顾民生和就业,需要兼顾地方经济增长和财政税收状况。一些地区为了迅速有效地转换动能,而盲目“去产能”,希望能达到立竿见影的转换效果,结果导致地方经济增长下滑,财政税收状况恶化,地方就业状况严峻,民生问题突出,这些都是缺乏系统论思维所造成的恶果,这样的动能转换看起来极为“刚决果断”“雷厉风行”,然而违背了产业发展和转型的基本规律,没有将制度变革与技术创新、政府与市场、长期目标和短期目标、产业目标和民生目标的关系进行较好的权衡、协调。

(二)新质生产力培育和经济增长动力机制转换要因地制宜、循序渐进

中国新质生产力发展与经济增长动能转换是大势所趋,是一个长期战略,但由于中国区域经济和产业结构的多元性和差异性,各地在发展新质生产力和转换动能方面所采取的政策措施是不同的,不可能采取整齐划一的政策,而必须注重因地制宜,注重根据本地区的经济发展、产业结构和特殊禀赋去采取相应的动能转换政策。政府对动能转换的大力推动和制度上的顶层设计要与现实中的市场状况、激励机制和技术进步相结合,必须顺应市场规律,采取引导性的激励措施,不断推进企业的科技创新,循序渐进地推动产业结构的转型。关键还是要处理好制度与技术、政府与市场、长期和短期、产业和民生的关系,要系统推进,采取渐进策略,不可盲动求速。

政府在转换动能的过程中,要克服一刀切、毕其功于一役的激进主义的方法论。同时,还要克服以政府行政性命令替代市场的方法论,要顺应市场、利用市场机制。要抛弃单目标推进的方法论,注重各部门的政策协调,注重动能转换与民生、就业等政策的互动与正反馈机制的形成。

2024年3月,在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时,习近平总书记明确提出要“牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力”,这个“因地制宜”是非常重要的,也是对前期有些地方搞“一刀切”的动能转换模式的一种告诫。习近平总书记强调发展新质生产力“要坚持从实际出发,先立后破、因地制宜、分类指导”,“不是忽视、放弃传统产业,要防止一哄而上、泡沫化,也不要搞一种模式”。〔26〕2024年5月,习近平总书记赴山东考察并在济南主持召开企业和专家座谈会,鲜明指出“传统产业改造升级,也能发展新质生产力”,强调发展新质生产力“不能光盯着‘新三样’,不能大呼隆、一哄而起、一哄而散,一定要因地制宜,各有千秋”。〔27〕实践证明,在经济增长动能转换和发展新质生产力过程中,我们必须采取实事求是、循序渐进、因地制宜、统筹推进的策略,必须采取弹性转换的政策而不是刚性转换的政策,在经济增长动能转换和发展新质生产力的同时改造传统产业,同时要注重进行更加深刻的体制创新,深入推动国家治理现代化和统一大市场的建设,扫除新质生产力发展的体制障碍。〔28〕

(三) 以新质生产力推动传统产业转型升级

“传统产业改造升级,也能发展新质生产力”这一新论断,对于那些传统工业(主要是钢铁、能源、矿产、机械制造、化工等重工业)为主的地区而言具有特殊的针对性。一些老工业基地如东北、山东等,要利用新的科技手段,加快经济发展模式的转型与产业的转型。

第一,以新技术改造传统产业,提高传统产业的技术含量,实现产业转型和升级,从而全面提升传统产业的市场竞争能力和盈利能力。

第二,要推动传统产业的数字化转型,为“传统产业”提供新场景,赋予新动能。数字化、智能化,是推动“传统产业”转型的最重要推动力,通过互联网、物联网技术的应用,能够极大地优化和推动传统产业的产业链构建、优化和推动传统产业供给方和需求方的对接、优化和推动传统产业的产业集群构建,使传统制造业在数字经济的推动下实现经营管理、生产、技术创新等多维度的变革。目前,以工业互联网建设为契机,一些传统制造业,如纺织、家用电器等行业,正在加快数字化改造和产业的集聚整合,这个趋势将大大改变传统制造业的生存状况,也会大大提升传统产业密集的老工业区的发展与转型。东北、河北、山东等钢铁行业比较密集的地区,将来必然会走上这条道路,从而使这些地区重新获得经济增长的比较优势〔29〕。

第三,要通过培育新业态,扶持新兴产业,努力打造新的区域经济增长点。以新技术提升传统产业层级,以工业互联网思路为传统产业转型提供新的场景和动能,这些都属于区域传统产业的“存量”部分的改造;我们还要从增量的角度,为传统产业集中的地区寻找“增量”的产业经济增长点,要培育新的产业,给整个地区带来多元的产业生态。一些能源大省和制造业大省,充分利用自己的产业链优势和技术优势,在原有传统产业之外打造了一些新技术产业,并匹配本区域的其他优势资源,形成一些新型业态,开辟了新的经济增长渠道。

2022年初开始执行的“东数西算” 战略,国家算力枢纽开始进行西部布局,建立包括贵州、甘肃、内蒙古、宁夏地等在内的算力中心,为这些地区发展新兴的算力产业奠定基础。2024年4月28日, 中国移动在内蒙古呼和浩特建立全球运营商最大单体智算中心,充分发挥云网互联优势、 算网大脑全域智能调度能力,快速赋能交通、医疗、教育、能源、金融等行业大模型训练,填补了我国人工智能的算力缺口,为人工智能创新发展提供坚实基座与强劲引擎。2024年5月,黑龙江鸡西市与海南怡和中能公司“智能算力+”项目签约,投资140亿元,算力将跃居全国前十,是黑龙江最大智算项目。东北、内蒙古等原来重工业比较发达的地区和能源大省,通过建立新的业态,发展新兴产业,从而找到自己在发展新质生产力方面的新的比较优势。这一趋势,实际上也预示着一些经济落后地区,能够突破自己的区位劣势,而在区域发展中引进和培育新动能,扶持新业态,这对于我国的新型均衡区域发展战略的形成具有重大意义〔30〕。这些新动向也表明,东北和西部地区作为中国经济增长和经济安全的重要战略腹地,其发展不仅可以带来中国区域均衡发展的新格局,而且能够为中国的新质生产力发展和科技创新提供广阔空间。

四、结论:新质生产力与中国经济增长的新型动力机制

新质生产力这一理论的提出,是中国经济增长迈进新时代在理论上的反映,是中国放眼全球第四次工业革命而采取的重要战略决策,对我国未来经济的可持续高质量发展、对21世纪中期全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴有着重要的战略意义。新质生产力这一理论,也是中国工业化进入高潮和加速时期的重要标志,在工业化的这一关键时期,中国不仅要实现工业制造业的总量在世界名列前茅,而且要在工业发展的质量和前沿科技的水平方面引领全世界。中国的工业化和经济增长的动力机制不再是劳动力和资本投入型的,而是科技驱动型的,新型动力机制追求全要素生产率提升,追求科技引领下的人力资本提升和经济增长效率提升,中国未来的新型工业化和经济增长将是绿色的、可持续的、高质量的。这也就意味着,随着中国新质生产力理论的提出,我们在经济增长理论上也进行了一次深刻的变革和拓展,高水平人力资本、技术进步与经济增长的关系在中国新质生产力培育和发展的过程中将得到更好的呈现。

当然,对于中国来说,加快形成新质生产力,既是发展命题,也是改革命题,既是技术革命命题,也是制度创新命题。“制度+技术”“发展+改革”,是新质生产力理论的核心命题。党的二十届三中全会指出,“健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率。”〔31〕为此,我们要深化经济体制、科技体制、教育体制、要素流动体制、统一大市场体制等领域的改革,着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点; 要扩大高水平对外开放, 为发展新质生产力营造良好国际环境。我们要通过进一步全面深化改革,推动生产关系与生产力发展要求相适应,从而让新质生产力加快培育、迸发活力。

〔参考文献〕

〔1〕〔31〕中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定〔N〕.人民日报,2024-07-22.

〔2〕〔英〕亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(上)〔M〕.北京:商务印书馆,1974:235.

〔3〕〔英〕阿尔弗雷德·马歇尔.经济学原理〔M〕.西安:陕西人民出版社,2006:319-320.

〔4〕Arrow, Kenneth, J., 1962. The Economic Implications of Learning by Doing. Review of Economic Studies, Vol.29(June), pp.155-173.

〔5〕Romer P. M., 1986, Increasing Returns and Long-run Growth. Journal of Political Economy, Vol.94, No.5, pp1002-1037.

〔6〕Grossman G.M., and Helpman E., 1991, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press.

〔7〕Lucas, R.E.Jr., 1988. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, Vol.22, pp.783-792.

〔8〕习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展〔N〕.人民日报,2024-02-02.

〔9〕〔美〕加里·贝克尔.人力资本:特别是关于教育的理论与经济分析〔M〕.北京:北京大学出版社,1987:1.

〔10〕李建民.人力资本通论〔M〕.上海:上海三联书店,1999:42.

〔11〕李玲.人力资本运动与中国经济增长〔M〕.北京:中国计划出版社,2003:21-25.

〔12〕〔18〕〔美〕罗伯特·J·巴罗,夏威尔·萨拉-伊-马丁.经济增长〔M〕.上海:格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2010:300,406-407.

〔13〕〔法〕迈克尔·瓦伦丁.超级制造:后精益生产时代,第四次工业革命的新模式〔M〕.北京:社会科学文献出版社,2022:3-4.

〔14〕〔日〕尾木藏人.工业4.0:第四次工业革命全景图〔M〕.北京:人民邮电出版社,2017:39.

〔15〕王曙光.中国经济〔M〕.北京:北京大学出版社,2020:305-306.

〔16〕〔日〕小宫隆太郎等.日本的产业政策〔M〕.北京:国际文化出版公司 ,1988:9-12.

〔17〕〔日〕青木昌彦,金滢基,奥野一藤原正宽.政府在东亚经济发展中的作用〔M〕.北京:中国经济出版社,1998:2.

〔19〕王珂,王云杉.促消费稳投资,内需潜力加快释放〔N〕.人民日报,2024-05-14.

〔20〕 顾阳.城镇化“下半场”,潜力究竟还有多大?〔N〕.经济日报,2024-03-10.

〔21〕 习近平主持召开企业和专家座谈会强调 紧扣推进中国式现代化主题 进一步全面深化改革〔N〕.人民日报,2024-05-24.

〔22〕张同斌.中国经济增长动力转换机制与政府调节作用研究〔M〕.北京:科学出版社,2020:84-105.

〔23〕中共中央文献研究室.毛泽东年谱:第2卷〔M〕.北京:中央文献出版社,2013:32.

〔24〕王曙光,王丹莉.维新中国:中华人民共和国经济史论〔M〕.北京:商务印书馆,2019:185-190.

〔25〕王曙光.中国经济体制变迁的历史脉络与内在逻辑〔J〕.长白学刊,2017,(2).

〔26〕 发展新质生产力要因地制宜(两会现场观察)〔N〕.人民日报,2024-03-07.

〔27〕 本刊编辑部.以创新推动新质生产力加快发展〔J〕.求是,2024,(11).

〔28〕王曙光.从全球工业革命和中国工业化进程看新质生产力与体制创新〔J〕.中央社会主义学院学报,2024,(3).

〔29〕王曙光,王丹莉.区域均衡发展和传统工业区域发展模式转型〔J〕.新疆农垦经济,2021,(10).

〔30〕王曙光,王丹莉.新中国70年区域经济发展战略变革与新时代系统动态均衡格局〔J〕.经济体制改革,2019,(4).

【责任编辑:刘彦武】党政研究2024.5

(Bimonthly)No.52024

(Serial No.188)

New Quality Productivity Forces, Economic Growth Models and the Transformation of Driving MechanismsWANG Shu-Guang4

〔Abstract〕The theory of new qualitative productivity forces represents a significant development in economic growth theory in the age of artificial intelligence, offering a novel perspective on future economic growth and its driving mechanism. It is poised to have a profound impact on long-term economic growth. . Over the past 40 years, China’s rapid economic expansion has been driven by the reform dividend (market dividend), the opening dividend (globalization dividend), the demographic dividend, the urbanization dividend, and the real estate dividend. However, future growth will require a shift from extensive to intensive growth. .This new economic growth will primarily depend on“Six mechanisms” or“Six effects” under the framework of new quality productivity forces: human capital accumulation , technology diffusion and knowledge spillover effect, industrial structure optimization , factor allocation, organizational change and public policy.China’s future economic transformation should adopt an“elastic mode” rather than a“rigid mode”, advancing the step-by-step transformation and upgrading of industries in accordance with regional conditions. Additionally, institutional reforms must be deepened to provide sustainable momentum for cultivating new-quality productive forces.

〔Key words〕new qualitative productive forces, economic growth model, transformation of driving mechanisms, growth theory, the third plenary session of the 20th Central Committee of the Communist Party of China