推进高水平农业科技自立自强

2024-10-20梁金光

国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础,确保粮食安全必须贯彻总体国家安全观,统筹发展和安全。山东省农业科学院深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,坚决扛牢责任担当,全院上下紧密对接国家和山东省重大战略需求,深入贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神,找准着力点、下好先手棋,在建设更高水平的“齐鲁粮仓”中挑大梁,以“打造一流农业科技强院”为着力点,推进高水平农业科技自立自强,为建设更高水平的“齐鲁粮仓”贡献农科力量。

优化科研方向,加快培育原创性、颠覆性创新成果

新品种、新技术、新装备是农业科技创新的有效载体,是保障国家粮食安全的重要科技支撑。“十三五”以来,山东省农业科学院45项品种、215项技术被列为国家、山东省主导品种和主推技术,育成的主要农作物品种稳居山东省主导地位。

聚焦高产优质品种,推动粮食增产提质。山东省人多地少、水资源短缺矛盾突出,推动实现粮食增产提质,更要依靠科技创新挖掘良种潜力,提高品质、提升单产。“济麦 44”是山东省农业科学院赵振东院士团队选育的超强筋、高产小麦新品种,其高产示范亩产达到808.6公斤,创我国超强筋小麦单产纪录,实现了品质产量与抗性协同提高。“齐黄34”先后以亩产353.45公斤、302.6公斤创全国夏大豆高产和盐碱地单产“双纪录”,成为黄淮海地区推广面积最大的大豆品种。

聚焦盐碱地利用,提升“后备粮仓”产能。山东省盐碱地近900万亩,是可开发利用的“后备粮仓”。山东省农业科学院与中国农业科学院共建国家盐碱地综合利用技术创新中心,成为全国盐碱地领域最高级别的国家级平台。近年来,山东省农业科学院坚持“以种适地”与“以地适种”相结合,选育耐盐碱品种39个,推广适宜品种技术30余万亩。“济麦60”是山东省农业科学院选育的耐盐碱小麦新品种,今年在东营市3.3‰中度盐碱地上,“济麦60”千亩方实打亩产511.88公斤,连续三年创我国中度盐碱地小麦高产纪录。

聚焦高效农机装备,提升粮食综合效率。集成良种、良法、良制、良田、良机融合应用,对于提高粮食综合生产能力至关重要,绿色、智能、高效农机装备发挥着关键作用。针对连作障碍土壤改良,山东省农业科学院研发的土层置换式深翻犁,能够将0—30厘米的表层土壤与30—60厘米的深层土壤进行上下土层置换,入选2023年中国农业农村重大新装备。高速精密排种器是高速精密播种机的核心部件,山东省农业科学院研发的排种器打破进口产品对我国的市场垄断,为播种机装上了“中国芯”。

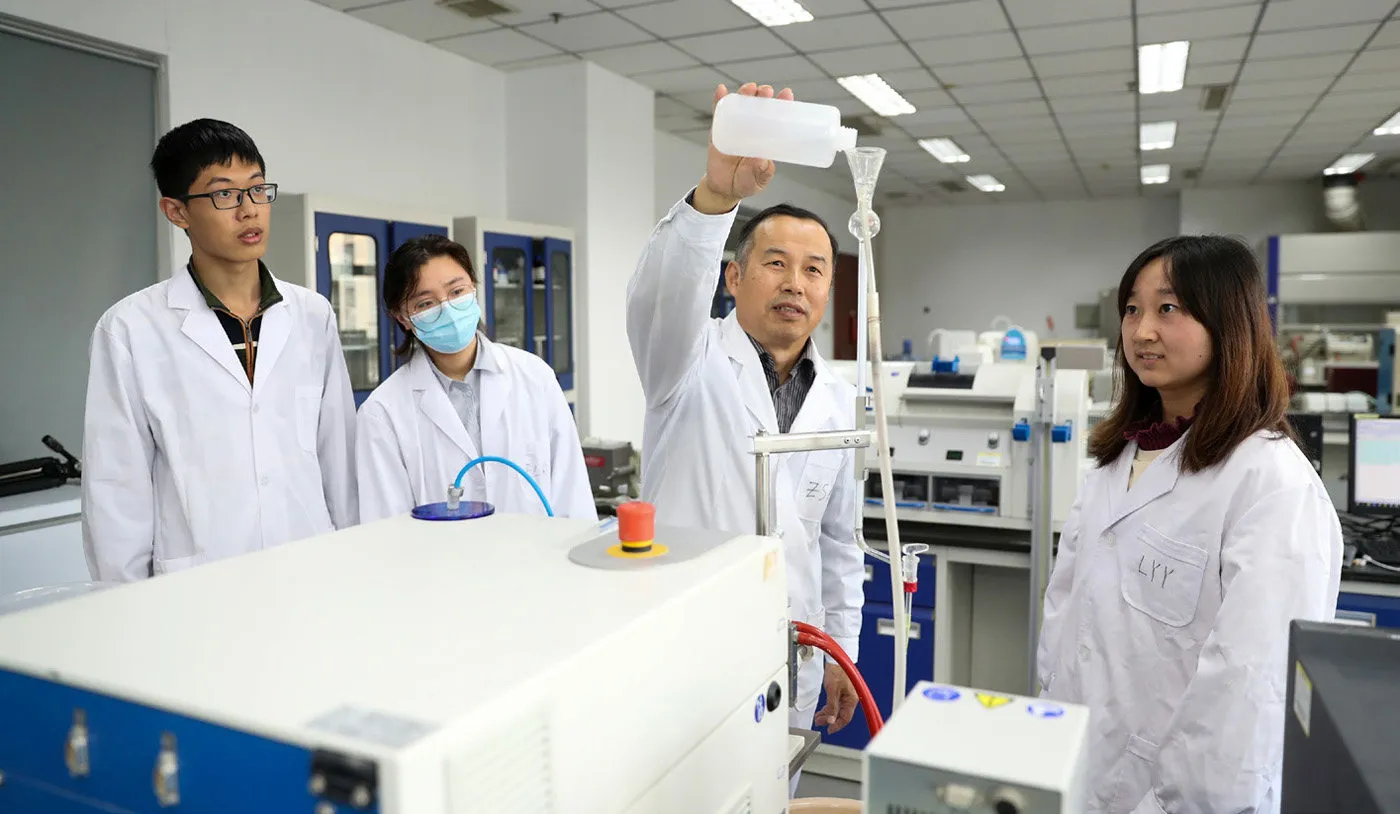

聚焦颠覆性技术创新,开辟发展新赛道。基因编辑、生物育种、全基因组选择等生物技术是保障国家粮食安全、生物安全的重要技术手段,是山东省农业科学院开辟发展新赛道、打造新兴增长点、培育新质生产力的重要抓手。山东省农业科学院研发的小麦多基因编辑技术体系,成为国内外小麦打靶效率最高的载体系统,单基因三靶点同时编辑效率100%,双基因六靶点同时编辑效率96%;玉米生物育种方面,获得新型抗虫融合基因M2CryAb-Vip3A核心专利,自主创制的多价抗虫耐除草剂优良玉米转化体,填补了我国空白。山东省农业科学院将加快生物技术、数智技术等前沿引领技术融合创新,组建生物技术专家委员会,编制生物技术发展规划,建设生物育种基地,凝练“粮食作物突破性品种分子设计与应用”等十大优先创新任务,挖掘和创制战略性农作物优异基因资源,加快培育一批原创性、颠覆性重大创新成果。

聚焦“最后一公里”,加速成果转化落地。加速成果转化是推进科技创新与产业创新深度融合的重要途径。多年来,山东省农业科学院以精准服务产业科技需求为导向,强化科技成果系统集成、推介宣传,探索设立成果转化基金,创新凝练成果转化模式,不断提高成果转化效能。小麦、玉米、大豆等品种权转让价格均有过千万元的品种,全院登记认定技术合同由2021年的925件,增长至2023年的2457件。下一步,山东省农业科学院将坚持需求导向、目标导向和问题导向,建立健全成果转化体制机制,筹建院成果转化综合平台,完善修订成果转化制度,加快出台科技成果赋权、科技成果参股入股企业等办法,探索成果转化与科研立项挂钩联动机制,深化科技合伙人模式,打造科企合作新样板,推进成果转化再上新台阶。

优化要素配置,加快汇聚引领型、融合型创新力量

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,“加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率”“优化重大科技创新组织机制,统筹强化关键核心技术攻关,推动科技创新力量、要素配置、人才队伍体系化、建制化、协同化”,这对加快创新引领和人才队伍建设具有重要意义。近年来,山东省农业科学院不断优化要素配置,加快汇聚引领型、融合型创新力量。

强化人才“第一资源”。人才是创新驱动的核心要素。目前,山东省农业科学院在职职工2022人,拥有专业技术高级岗位927人,博士830人,中国工程院院士1人,国家级领军人才、省泰山系列人才工程等国家和省部级高层次人才160余人。山东省农业科学院将深化人才发展体制机制改革,一是实施重点领域人才引进精准行动,瞄准未来科技和产业发展制高点,加快引进现代生物技术、农业大数据、信息技术、智慧农机装备、人工智能、合成生物学等新兴产业和未来产业领域高水平创新人才。二是加强青年科技人才培养使用。持续开展“青年发展基金”“成长导师”“团队副首席”“青年绿色通道”等工作,鼓励支持青年科技人才在重大科技任务中挑大梁、当主角。三是深化人才评价制度改革。承接好应用研究类、技术开发类和社会公益类科技人才评价改革试点任务,不断完善以岗位聘用制度为基础的人才分类评价体系。

下好学科创新团队建设“先手棋”。抓好学科创新团队建设是做好科研创新工作的关键。学科创新团队承载着科研方向、技术手段和创新能力,是农业科技创新体系的基础单元。山东省农业科学院拥有粮经作物、果蔬、畜禽、农机等44个学科方向,涵盖山东乃至黄淮海区域农业发展主要领域,先后组建八大学科群、97个学科创新团队。下一步,山东省农业科学院将加快学科团队开放发展,打造融合创新团队,促进团队高效协作、深度融合,在全院形成纵向成链、横向成网的学科团队一体化格局。树立“大成果依赖大团队、大协同才能大发展”理念,鼓励支持学科团队与国内外高水平顶尖团队协同攻关。按照“好马吃好料、好马吃精料”的原则,持续优化科研要素配置,向重点学科团队倾斜,不断提升团队建设质量和创新效能。

建设高能级农业科技创新平台。山东省农业科学院建有国家和省部级创新平台98个,其中国家级平台5个,部级平台50个,省级平台43个,数量居全国省级农科院前列。省农作物种质资源库二期工程,建成后将新增库容规模105万份,保藏条件为全国省级农科院第一。与济南市委市政府共同谋划建设山东农业大科学中心(齐鲁农谷)。针对科研仪器设备老化、陈旧问题,多措并举加快仪器设备更新迭代。下一步,山东省农业科学院将加快在建重大平台建设,着力推进山东农业大科学中心(齐鲁农谷)建设,积极筹建山东省农业科学院黄三角创新中心,持续加强大型仪器设备更新。

有效集聚国际国内创新资源。山东省农业科学院坚持“请进来”“走出去”开放办院战略,已同10多个国际组织和60多个国家或地区科研机构、高等院校建立科技合作关系。建设39个国际联合实验室,在荷兰成立山东省农业科学院首个海外人才工作站,成功申获国家引才引智示范基地。下一步,山东省农业科学院将以更加开放的思维和举措推进科技交流合作,有效集聚国际国内创新资源。加强与“一带一路”共建国家特别是发达国家交流合作,持续深化与中国农业科学院等国家队,山东农大、青岛农大等省内院校合作,实现优势互补、共享发展。强化与地方政府合作,加强与农业企业合作,集聚科企、科地优势资源,建立“共生共赢”命运共同体,实现同题共答、同频共振、同向发力、同创辉煌。

优化创新生态,加快塑造精致化、特色化创新文化

优化创新生态、加强院所治理是推进强院建设的重要内容。山东省农业科学院积极落实党委联系服务专家制度,建立健全院所科研诚信体系,大力弘扬新时代农科精神,全面营造专心科研、爱院爱所浓厚氛围,让科研人员各安其心、各就其位、各尽其才、各结其果、各得其所。

推进院所“精致化”管理。去年以来,山东省农业科学院党委把“精致化管理”理念作为推进科技体制机制改革的方法论,作为持续优化科研创新生态的着力点,全面推进从实验室建设、院所环境,到制度建设、运行机制,再到监督考核等各环节的精致化,推动院所各项管理更加规范、更加科学。下一步,山东省农业科学院将把党建品牌创建、人事人才管理、科研档案管理、科技成果培育、实验室管理等各项工作,整合成“精致化”管理体系,打造“精致化”管理矩阵,切实产生“1+1>2”的协同效应。

倡导“政治家治院治所”。推动强院建设,离不开一支政治过硬的干部队伍。山东省农业科学院坚持一手抓党建、一手抓业务,围绕业务抓党建,抓好党建促业务,真正推动党建与业务融合,把党建工作转化为强院建设的执行力、战斗力。同时,将党纪教育、党性教育、廉洁教育有效贯通,坚持激励和约束并重,推动领导干部守牢底线、奋发作为。

塑造农科特色创新文化。人才成长和发展需要文化土壤滋养。山东省农业科学院深入挖掘老一辈科学家精神和优良传统,激励广大科研人员赓续光荣传统、传承红色基因,树立大我、放下小我,敢于走出科研舒适区,敢于“异想天开”,主动坐“冷板凳”,以“十年磨一剑”的坚定决心和顽强意志,爱国奉献、矢志创新。深入开展“一支部一品牌”创建活动,构建“1+N”院—所—支部党建品牌矩阵,做强“党建强翼·科技兴农”特色品牌。

(本文配图均由山东省农业科学院办公室(宣传处)提供)

责任编辑:隗胜楠