新时代唐代观音风格玉雕创作诠释

2024-10-20杨乾

唐代的艺术风格呈现独特的审美倾向,历经了千年的沉淀与发展,唐代观音像形成了鲜明的特色和深厚的寓意。在新时代背景下,玉雕观音艺术以唐代观音风格为创作基础,将蕴含哲学智慧、审美追求和技艺精髓的唐代风格展现得更加丰富。

一、唐代观音像风格的审美倾向

唐代观音菩萨的形象是中国佛教史上最重要的菩萨形象之一,是慈悲和救度的化身。观音像作为佛教艺术的重要组成部分,在唐代得到了广泛的发展和传播。唐代观音像不仅是宗教信仰的象征,更是当时社会审美观念的体现。观音菩萨的出现,在精神上满足了人们对美好生活的祈盼和对崇高精神境界的追求。唐代观音菩萨的造像从端坐莲花的莲花观音到手持杨柳的杨柳观音,从身披白纱的白衣观音到头戴宝冠的宝相观音,其形象不仅具有重要的宗教意义,也具有深远的文化价值和艺术价值。

唐代以丰腴为美,这一审美观念在观音像中得到了充分体现。观音像通常面容圆润,体态丰盈,展现出一种健康、富态的美感。这种造型不仅反映了唐代人对美的追求,也体现了当时社会的富裕和安定。庄严祥和是唐代观音像最为突出的审美特征。造像师通过观音莹润温和的面相、含情的眉目、慈祥的微笑,将大慈大悲的佛家精神充分体现,同时结合挺拔有力的身姿、恬静安详的体态,营造出超凡脱俗、高雅庄严却祥和亲切的神圣形象。朴素大方也是唐代观音像极具代表性的审美特征。唐代观音像的造型多以贵族妇女为原型,面容端庄,神态慈祥,身着华丽的服饰,佩戴璎珞。这种世俗化的倾向使得观音像更加贴近人们的生活,体现了唐代社会的开放和包容。利落大气的线条彰显出高雅俊逸的艺术趣味,契合了佛家“虚静无为”的理念。简洁的形象更易凸显慈悲的精神内涵。

唐代观音像逐渐女性化,面容柔和,姿态优雅,常常表现出一种母性的慈爱和温柔。这种女性化特征不仅增强了观音像的亲和力,也反映了唐代社会对女性美的崇尚。唐代的雕塑艺术注重细节,观音像的面部表情、服饰纹理、姿态等都刻画得非常细腻,这种精细的艺术表现手法使得观音像更加生动、逼真,增强了其艺术感染力。唐代观音像不仅是宗教信仰的象征,也融入了现实生活的元素,表现出一种和谐的美感。

二、唐代观音玉雕的艺术演变与地域特色

唐代观音玉雕艺术的发展并非一蹴而就,而是经历了渐进的演变过程。这个过程不仅反映了佛教艺术在中国的本土化进程,也体现了不同地域文化对玉雕艺术的独特影响。通过考察唐代观音玉雕的艺术演变和地域特色,我们可以更深入地理解这一艺术形式的丰富内涵和多元魅力。

在唐代早期,观音玉雕的造型仍然保留了较多的印度—西域风格。这一时期的观音像通常体态丰满,面相圆润,衣纹繁复,呈现出明显的异域特征。随着时间的推移,中国本土审美逐渐融入观音玉雕的创作中。到了盛唐时期,观音像的形象变得更加优雅秀丽,体态修长,面部表情更加含蓄内敛,体现出典型的中国化特征。这种演变不仅反映了艺术风格的变迁,也折射出佛教在中国的本土化进程。值得注意的是,唐代观音玉雕在不同地域呈现出独特的风格特色。以长安和洛阳为代表的中原地区,观音玉雕多显现出典雅庄重的风格,造型规整,比例协调,体现了帝都文化的影响。而在敦煌、龟兹等丝绸之路沿线地区,观音玉雕则保留了更多的西域风格,形象丰满圆润,装饰繁复,显现出强烈的异域风情。江南地区的观音玉雕则以清秀婉约著称,造型纤细,线条流畅,反映了江南水乡的文化特质。这种地域性差异不仅体现在造型风格上,也反映在材料选择和工艺技法方面。中原地区多用和田玉,质地温润,适合细腻的雕琢;西北地区则常用青白玉,质地较硬,更适合表现刚劲有力的线条;江南地区则偏爱透闪石,其晶莹剔透的特质与当地的审美观念相得益彰。

此外,唐代观音玉雕的主题也随着时间和地域的变化而呈现出丰富的多样性。早期多以单尊立像为主,随后逐渐出现多种造型,如说法像、思维像、自在像等。特别是在晚唐时期,出现了较多的观音与童子、观音与龙女等组合像,体现出观音信仰在民间的普及和发展。值得一提的是,唐代观音玉雕的发展也与当时的社会文化密切相关。例如,武则天时期推崇佛教,特别是观音信仰,这直接促进了观音玉雕艺术的繁荣。而唐玄宗时期道教盛行,也使得一些道教元素开始融入观音玉雕的创作中,形成了独特的“道佛交融”风格。

唐代观音玉雕的艺术演变和地域特色,为我们展示了一幅丰富多彩的文化画卷。它不仅反映了中国玉雕艺术的发展轨迹,也折射出唐代社会的文化多元性和包容性。这种艺术形式的多元化发展,为后世的观音玉雕创作提供了丰富的艺术语汇和表现手法。它不仅丰富了中国传统玉雕艺术的内涵,也为现代玉雕艺术家提供了取之不尽的灵感源泉。在当代社会,这些唐代观音玉雕的艺术特色仍然在影响着玉雕创作,成为连接传统与现代的重要纽带。

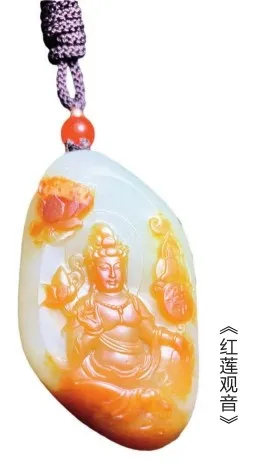

三、唐代观音像题材的玉雕创作

玉雕佛像作品是中华玉雕艺术的瑰宝,它不仅展现了玉雕工匠精湛的技艺,更体现了佛教文化的深厚内涵。唐代观音像题材的创作以独特的艺术魅力和文化价值,在中国传统艺术史上占据着重要地位。玉雕造像大师们将自身精湛的技艺与对佛教义理的深刻理解完美结合,把佛祖慈悲救苦、普度众生的精神完美地注入其中,创作出了面相莹润祥和、体态庄严大方、神态悲悯宁静、衣纹飘逸流畅的传世杰作。这些作品造型优美,寓意深刻,彰显了观世音菩萨的博大慈悲与无上智慧,具有很高的艺术价值和收藏价值。

在唐代观音像玉雕创作中,材质的选择至关重要。和田玉因其独特的质地特性成为最受青睐的材料之一。和田玉质地温润细腻,有着独特的柔光内敛,与佛像祥和宁静的气质可谓天作之合。这种材质不仅能够完美呈现观音像的柔美形态,还能为作品增添一层柔和而神圣的光辉,使观者在视觉和触感上都能感受到观音菩萨的慈悲与智慧。

在雕刻技艺方面,玉雕师展现了高超的水平。他们的雕刻手工艺发扬了“刀工圆熟、线条遒劲”的风格,体现了唐代雕刻艺术的特色。同时,衣纹的处理亦是精雕细琢,将衣纹的飘逸曲折、肌理层次等细节刻画入微,展现出唐代观音像的优雅大气。这种精湛的雕刻技艺不仅体现在整体造型上,更在细节处理中显示出大师们的匠心独运。唐代观音像题材的玉雕创作并非单纯还原古代经典造像,而是在传统的基础上不断创新发展。现代玉雕艺术家在继承传统的同时,也在探索新的表现形式。例如,在传统的观音手持形象基础上,他们巧妙融地入了一些生动活泼的造型元素,如莲花、杨柳枝、龙等,使作品不仅雍容华贵,更具有现代审美特色。这种创新使得唐代观音像玉雕在保持传统韵味的同时,更具有当代艺术的生命力。

唐代观音像玉雕不仅是一种艺术形式,更是中国传统文化和佛教思想的载体。这些作品反映了唐代佛教艺术的繁荣发展,体现了观音菩萨慈悲救苦的精神内核,同时也展现了中国传统审美观念中对和谐与美好的追求。

四、结 语

唐代观音玉雕艺术以其独特的造型美学和深厚的文化内涵,为新时代玉雕创作提供了丰富的艺术语汇和精神源泉。艺术家们在传承与创新中寻求平衡,以现代审美重新诠释唐代观音风格玉雕。新时代唐代观音风格玉雕创作,既是对传统艺术的致敬,也是对当代审美的回应。玉雕师们通过对唐代观音玉雕艺术的深入理解和创新诠释,创造出既有历史底蕴又富有现代气息的作品,使这一古老的艺术形式在新时代焕发出新的生命力。这种创作不仅传承了中华文化的精髓,也为当代人提供了精神慰藉和审美享受,彰显了中国传统文化的永恒魅力和当代价值。

作者单位:河南省镇平县珂艺玉雕工作室