谐音中的语义重构现象分析

2024-10-18高瑜泽

摘要:汉语凭借其“表意文字”、同音语素多等特点,在谐音词的产生上有着得天独厚的优势。近年来,网络生活和现实生活中对汉语谐音的运用屡见不鲜,相关研究也十分丰富,但谐音中的语义重构现象却很少被提及。该文从语义重构的修辞学分类、典型重构模式的变体和语用三方面对这一现象进行讨论,分析不同谐音修辞引发的语义重构的特点,并试图建立不同因素影响下谐音承转类语义重构变体的归类模型。语义的重构以汉字不分词连写的特点为基础,通过改变语音连结的紧密程度实现对原语义的消解,最终结合句子内部或外部语境完成重构。这种形式容易模仿且具有能产性、娱乐性,具有一定的应用价值。

关键词:谐音修辞;谐音双关;谐音仿拟;谐音承转;语义重构;语境

中图分类号:H15 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)08(c)-0045-05

Analysis of the Phenomenon of Semantic Reconstruction in Homophonic

Abstract: Chinese, with its characteristics of "ideographic characters" and isomorphemes, has a unique advantage in the production of homophonic words. In recent years, the use of Chinese homophonic is common in network life and real life, and the relevant research is also very rich, but the phenomenon of semantic reconstruction in homophonic is rarely mentioned. This paper discusses this phenomenon from three aspects of rhetoric classification of semantic reconstruction, variation of typical reconstruction mode and pragmatic, analyzes the characteristics of semantic reconstruction caused by different homophonic rhetoric, and tries to establish a classification model of variants of homophonic subtype semantic reconstruction under the influence of different factors. The reconstruction of semantics is based on the characteristics of Chinese characters, which realizes the digestion of the original semantics by changing the closeness of the phonetic connection, and finally completes the reconstruction in combination with the internal or external context of the sentence. This form is easy to imitate and has the production, entertainment, and has a certain application value.

Key words: Homophonic rhetoric; Homophonic pun; Homophonic parody; Homophonic transition; Semantic reconstruction; Context

拼音文字是以词为单位的,比如英语;而汉语中最小的语言单位是语素,语素之间再结合才构成词,一般一个汉字对应一个语素[1]。在书写过程中,相邻两个汉字之间空间上的间隔是相等的,如“我不同意”四个字之间是等距的,这句话翻译成英语是“I don't agree”,但汉字书写中不写“我/不/同意”。所以,汉字不分词[2]的特点就给谐音类语义重构的产生提供了可能,让句中的汉字和其前后的文字任意确定组合关系,实现原义的消解;不过虽然汉字不分词连写,但在语音上汉语却要根据人们的表达习惯分词连读,所以要实现新义的产生,还要再借助汉语一音对应多字、多义的特点,并调节语音之间联结的紧密程度,完成语义框架的转移。例如:

老师问我书在哪里,对啊!我输在哪里!(小红书)

这里“书”和“输”谐音,原语义的停连节奏是“书/在/哪里”,和重构后的新义“输在/哪里”相比,“书在”语音和语义的联结程度明显没有“输在”高,由此可见,旧有结构的消解导致了旧义的消解,新的语义也同样需要建立在新的结构之上。

1 语义重构现象的修辞学分类

目前,关于“谐音在修辞中的地位”这一问题仍存在争议,有学者认为谐音不能算是一种修辞,只能算是其他修辞的一种辅助的手段,依附于双关、飞白、承转等辞格,构成谐音双关、谐音飞白和谐音承转[3]。笔者不同意这一观点,因为:首先,谐音修辞本身有非常明确的、可分辨的、区别于其他修辞的特点,有特定的“方法”和“结构模式”(李华,1999);其次,尽管谐音常以兼格形式出现,但这并不能说明谐音不能“自成一格”,如“敬、净、静”(谭永祥,1992)。本文讨论的语言现象正是以谐音修辞的语音特点为前提,区别于其他动因产生的语义重构。

根据对谐音语料的整理和归纳,本文大致把这种谐音重构归入三类修辞学现象中,分别是谐音双关类、谐音仿拟类和谐音承转类。

1.1 谐音双关类

这类语义的重构一般不借助谐音部分之外的语境文字。

例1:从前有一只鹌鹑,它和别的鹌鹑不一样,别的鹌鹑都是早上下蛋,但是这只鹌鹑晚上才下蛋,所以它下的蛋叫晚鹌鹑蛋。(小红书)

重构前,该短语是一个偏正结构,“晚/鹌鹑蛋”,意思是“(下得)晚的鹌鹑蛋”,而说话人想表达的隐含意思是“晚安/蠢蛋”。通过把“鹌鹑蛋”转换为同音异义词,分别加强前两个字和后两个字之间的语音联结度,完成了从旧有语义消解到新语义建构的过程。

“晚鹌鹑蛋”,可以在谐音词内部独立地完成新旧语义框架的转移,并且用一种字面形式表达重构前后两种语义:一个是定中结构的语义,另一个是述宾结构的语义。谐音双关类的重构,其语境一定要同时兼容新旧两种含义。类似的例子还有:

例2:“狼性固然吃肉,狗也不是不吃,它是遇肉吃肉,遇屎吃屎。”(影视剧《铁齿铜牙纪晓岚》)

这是纪晓岚升迁侍郎之后,反击酒席上御史所言“是狼(侍郎)是狗?”的妙语,“遇/屎”两个音节之间的紧密程度显然没有专有名词“御史”强。

1.2 谐音仿拟类

仿拟类重构的特点是,其谐音的对象一般是一个知名度很高的、人们耳熟能详的词或句[4],也可以把这种用来模仿的对象称为强势模因。因此,谐音仿拟类语义重构更容易从旧音出新义,打破人们的常规认识[5]。这类重构重在对强势模因语音的模仿,在语境对谐音词字面语义的兼容性上不做要求,和谐音双关类有明显的区别。仿拟类重构既可以借助上下文中其他文字共同完成,也可以在谐音词内部独立完成。

例3:——你知道为什么恐怖片里诡异的房子中总会有钢琴吗?

——因为钢琴……住了几个妖?(小红书)

例4:猫会喵喵喵,狗会汪汪汪,鸭会嘎嘎嘎,鸡会什么?鸡会留给有准备的人。(小红书)

例5:我司雇我在。(新浪微博)

例3、例4和例5分别为对强势模因“刚/擒住了/几个妖”“机会/留给有准备的人”和“我/思/故/我在”的语音模仿。例3中“钢琴”的名词语义消解,和“住”一起重构为“状语+中心语+补语”的结构“刚擒住”;例4中主谓结构“鸡会”的语义消解并重构为名词“机会”;例5中把主谓结构“我思”重构为偏正结构“我司”(我的公司),因果连词“故”和“我在”重构为兼语结构“雇我在”。

1.3 谐音承转类

承转是指“话说一半,或因心思急转,或因情况有变,便承着那半句话而临时改说另外的话”[6]。这里把承转前后语音不变、语义发生变化的谐音词称作承转词。因为要发生语义上的承转,所以这类重构必然要涉及承转词(谐音词)之外的语境文字。根据主体内容相对于承转词的位置,谐音承转类语义重构又可以分为承前重构、转后重构和两端重构三类。

1.3.1 承前重构

主体内容位于承转词之后。

例6:紫禁城的风水养人,定不会叫你玉减香肖女士。(小红书)

熹贵妃好大的阵张女士。(小红书)

例7:不爱吃香蔡女士、出示健康马女士、皮蛋瘦肉周女士、体重有点陈先生、本日无新曾先生、大白兔奶唐女士、射人先射马女士,擒贼先擒王女士。(小红书)

例8:蜡笔小心眼子。(新浪微博)

例6是网络中流行的“用《甄嬛传》起名”,其主体内容是“×女士/先生”。例7是模仿例6的形式,是对生活中常见的语句的运用,可以生动地反映出时下的社会热词和热点话题。例6的格式为“经典台词+女士/先生”,要求台词的最后一个字和姓氏同音。例8想表达的主要内容是“小心眼”,其中“心”谐原词“蜡笔小新”中“新”的读音,是这个重组结构中的承转词。

1.3.2 转后重构

主体内容位于承转词之前。

例9:醒了不起的盖茨比(新浪微博)

例10:你作业没写完,开学交什么?焦头烂额啊?(2018年春晚小品《真假老师》)

例11:连我的微信都不加,那你加什么,加勒比海盗吗?(知乎)

例12:——我在看书。

——什么书?

——遇到你我愿赌服输。(知乎)

例13:——我在听歌。

——什么歌?

——想你我心如刀割。(知乎)

例9是在书名“了不起的盖茨比”前面加上了额外的语境词“醒”,重在表达“醒了不起”的含义,承转词是“了”,其在原语义和新构建的语义中读音并不完全相同,但因为是以汉字的形式表达,所以亦可承转。

承转类语义重构的本质是:开头和结尾具有相同读音的两个语言单位语义的整合。例9是典型的转后重构的形式,即承转词和其前后的两个语义单位紧密结合在一起,而例10和例11属于谐音承转类语义重构的变体。例10中承转词为“交/焦”,整合结构中前一部分是述宾结构“交作业”,从语境信息中得知“作业没写完”,开学没什么可交,只能“焦头烂额”。重构过程中原来的述宾结构被打破,承转词分裂为两个同音异形字,通过添加一些过渡性成分,如“交什么”中的“什么”,使语句更连贯,同时承转词进入两个并列的偏正结构“焦头烂额”中,充当其中一个偏正结构中心语的修饰语。例11和例10的重构过程一致,承转词为“加”,由原来的谓词性词义“添加”变为专有名词中的一个音节。

前面讨论的转后重构中,待整合的两个语言单位中读音相同的部分或者在空间上重合(如例9),或者空间距离短,即待整合的前一部分语言单位的最后一个字和后一部分语言单位开头的语音相同(如例10和例11)。例12和例13是谐音承转类语义重构的另一类变体:后一语言单位的承转词位于这部分的末尾,和前面语言单位中的承转词在空间上的距离相对更远。例12中,承转词是“书”和“输”,“输”位于后面语言单位的末尾而不是开头。但由于语音上相同,且两个承转词位于同一话轮中,所以仍可以看出谐音承转的结构。

1.3.3 两端重构

这类承转结构一般只借前后两个语义结构相同读音部分的语音,使承转顺利完成,两个语言单位在内容上不分主次。

例14:老师:请大家用“明天”造句。

学生:小明天天弹钢琴。(百度)

例14中的承转词是“明天”,学生回答中的“明天”拆分自主语“小明”和修饰中心语的定语“天天”,只在语音上完成了形式结构上的承转重构,整合后的语义上未表现出明显的承转,只表达了“主语+谓语+宾语”结构的语义。

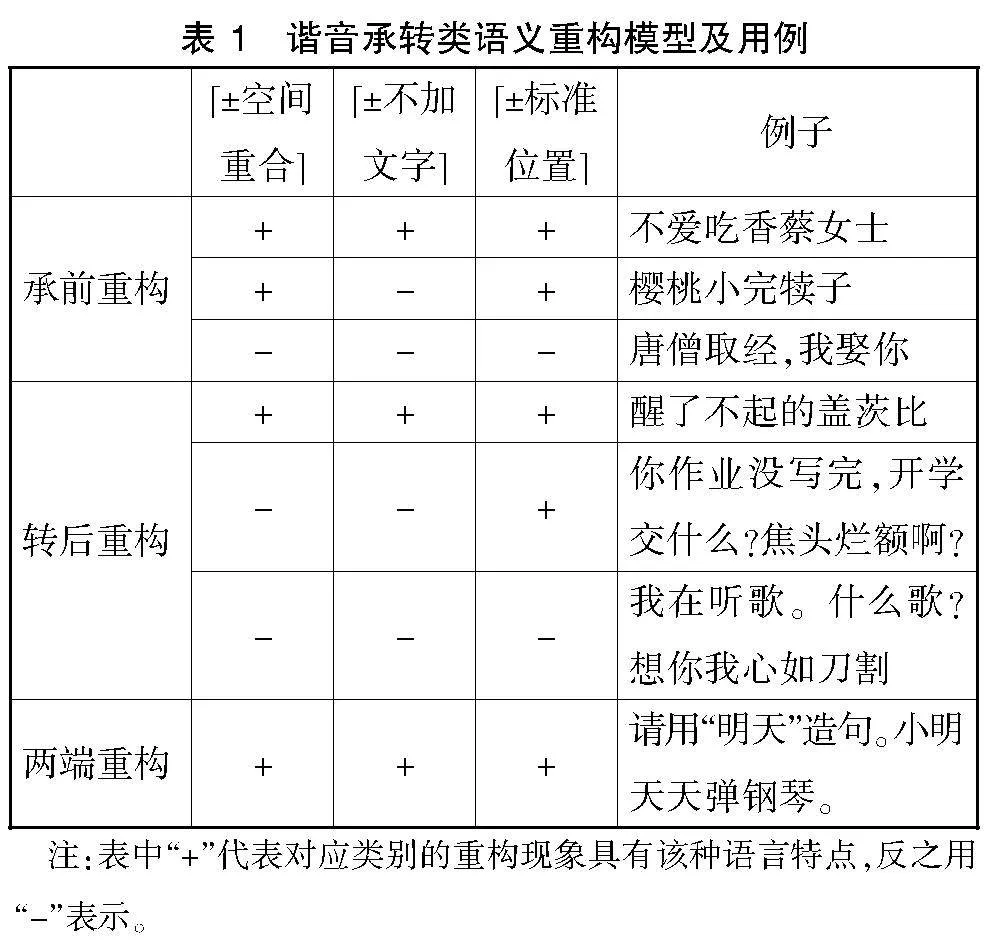

2 谐音承转类语义重构的变体

根据上一章的分析,可以把谐音承转类的语义重构现象看作一个原型范畴,其中既有典型成员也有边缘成员。影响其典型性的因素主要包括:承转词在空间上是否重合;承转词之间是否需要加入过渡性文字;承转词是否位于前一语言单位的句末和后一语言单位的开头。三种谐音承转类语义重构中常见的典型及变体模型整理如表1所示。

承前重构的语义重心在后半部分,前半部分重语音,故一般不会出现位置上的“不标准”。“樱桃小完犊子”是整合了“樱桃小丸子”和“完犊子”两重语义,属于额外添加了其他的文字才完成的重构。但是,如果把“谐音承转”的范围再扩大一点,以下内容也可以粗略地算承前重构的成员。

例16:你知道我和唐僧的区别吗?唐僧取经,我娶你。

例16中承转词是分裂的,位置不标准,但整体上还是呈现出了谐音承转的特征:前半句说“唐僧取经”,后半句说“我娶你”,“取”和“娶”谐音,且语义发生了改变。

转后重构中空间上的不重合一般都是因为两个不同形的承转词之间要添加过渡性成分,所以两种特征一般同时出现;两端重构更注重语音承转形式的构建,前后两部分或多部分的内容联结不紧密,内容上弱关联性的成立凭借的是其语音形式结构较为标准,如几乎不存在结构中加字的现象。

3 谐音语义重构的语用特点

人们对汉语词固定搭配字形的记忆,是实现谐音重构修辞效果的基础。所以,谐音语义重构更多地出现在以文字为媒介的语用环境中,借助汉语书面语“不分词连写”的特点,实现语义重构的效果。

3.1 谐音双关类语义重构的幽默机制

3.1.1 谐音双关和谐音仿拟

在使用的过程中,我们可以轻而易举地辨认出谐音修辞。不过,当谐音和其他修辞结合使用时,通常难以对其准确归类,比如“好色之涂”,这是一款涂料的广告标语。如果不仔细观察,很容易就会因为这个广告语既关涉涂料又依托成语“好色之徒”而把它归入“谐音双关”这类辞格当中。所以,虽然谐音修辞本身是一个连续统[7],但修辞间的细小差异仍可供语料进一步归类,为各种复合的谐音修辞提供明显区别于其他类别的典型。

谐音修辞分为两种,一种是谐音双关,另一种是谐音寓义。这两种修辞之间最大的区别在于:谐音双关所处的语境能兼容两重意思,即字面意思和隐含的语义,比如“心似双丝网”中的“丝”,既表示线一样的细长的“丝”,又暗含思念的“思”的含义;而谐音寓义只能容纳一种语义,即在特定的语境中存在的、一种临时的语义。广告语“好色之涂”虽然和成语“好色之徒”的语音形式相同,但其内容上却和“好色之徒”没有关联,所以不属于谐音双关;不过该广告语的语音实现了对同音成语的模仿,借助成语“好色之徒”这一强势模因,使之更容易被受众接受并留下深刻的印象,属于谐音寓义中的谐音仿拟。

3.1.2 双关类重构幽默机制的认知和生理基础

谐音双关区别于谐音仿拟,需要语境同时兼容双关语的两种含义,这一特点也取得了生理学的证据。目前对于谐音双关语的研究已经从定性的分析扩展到了定量的分析,已有国内学者使用汉语同音双关语的语料,通过事件相关电位、眼动等技术研究汉语双关语在人脑中的神经认知过程。结合国内外的研究成果,无论是像英语一样的拼音文字还是汉语这样的象形文字,大家普遍接受的是被试在双关语的阅读过程中会产生幽默体验。这种幽默体验来自双关语认知过程,大脑先后通达双关语突显含义和非突显含义时发生的语义框架转移[8]。如“是狼是狗?”突显含义的语义框架是:和珅看到门前的动物后发问“(这个动物)是狼还是狗?”但结合语言环境来看,他真正想表达的内容隐含在字面语义之下,他想要调侃刚刚升迁侍郎的纪晓岚,所以这个述宾结构的“是狼”通过语音这一中介重构为专有名词“侍郎”,整句话也从一个选择疑问句重构为“主语+谓语+宾语”的结构,完成语义框架的转移。

这一过程发生在大脑中的额上回,这个区域与大脑中的奖赏区域紧密相连,突显含义的通达会触发大脑中的奖励机制,额上回有助于我们从双关语的阅读过程中获得愉悦感[9]。这些研究说明谐音双关类的语义重构具有娱乐性的生理基础,所以这种重构模型在应用的过程中可以取得很好的修辞效果。

3.1.3 人名和广告语中的谐音双关类语义重构

本文主要讨论基于上下文语境的语义重构现象,前面讨论的谐音双关类语义重构都是基于一定语境发生的,但谐音双关的重构远不止于此,也可以发生在人名和广告语中(见表2)。这类谐音双关的语义重构可以不发生结构上的消解,只发生词义上的消解。

谐音双关重构的人名一定会涉及旧有结构的消解,因为人名的结构比较特殊,代表的含义也比较特殊。但在广告语中可以在不消解原来的结构的情况下转换语义框架,如某冰箱的广告“一路领鲜”,有“品质领先”和“保持新鲜”两种含义,但无论是“一路领先”还是“一路领鲜”,表达语义的语法结构都是在整体的偏正结构中套用“领+形容词”的述宾结构。

同时,双关而来的人名会带上双关词义的色彩,如“舒畅”“温心”“郑开心”等人名,都在消解谐音所代表的另一层语义“舒畅”“温馨”“正开心”的同时,为新构建的人名增添了积极含义。阅读人名的过程也会触发双关语的幽默机制,使读者获得愉悦感,从而展现名字的精巧之处,值得推崇。

3.2 谐音仿拟类语义重构对模因的模仿

对模因的定义经历了两个阶段:前期模因被看作是文化遗传单位或模仿单位;后期把模因看作大脑里的信息单位,或存在于大脑中的一个复制因子[10],宽泛地讲,只要是可以用来模仿的事物或语言结构,都可以叫作模因,模因越被大家所熟知就越方便记忆,同时它的语音形式也越容易唤起印象中固有的语言结构,这种模因称为强势模因。谐音仿拟类语义重构的关键就在于找到一个语音上相关的模因做基底,再通过语境构建出相同的语音结构,让读者在读到文本最后的时候发现语句对模因的模仿,产生出其不意的修辞效果。比如在读到“猫会喵喵喵,狗会汪汪汪,鸭会嘎嘎嘎,鸡会什么?”时,根据前文语境,读者会联想到“鸡的叫声”,但是通过对“机会留给有准备的人”这句格言的模仿,“鸡会”去掉了原本的主谓结构,带上了名词“机会”的语义,和其后的述宾结构表达了模因的语义,妙趣横生。

3.3 谐音承转类语义重构的能产性

谐音双关和谐音仿拟都要在语音相同的基础上找到合适的内容和模因,重构的过程相对复杂,重构的要求相对较高。相比于前两类语义重构的方式,谐音承转的语义重构方式更灵活,要求更低,且有各种形式的变体,而且一般只在语音上做要求,所以这类重构模型很容易构建,具有相当高的能产性,其产量之高甚至可以风靡一时,并且每出现一种能产模式,网友都会为之起名归类。比如承前重构中提到的“用《甄嬛传》起名”,以及“唐僧取经,我娶你”一类的“土味情话”,它们方LV21LbBtFpxayQgUXEXS0g==便构建,娱乐性又强,在网络上广为流传。

同时,诸如谐音起名的语义重构和整合,直接扩大了“陈先生、王女士”的信息量,语境的出现加强了简单结构的有定性,如“体重有点陈先生”“不爱吃香蔡女士”,既可以树立起某先生、某女士的形象,又符合如今大众对个性的追求,具有应用价值。时下的社会热点也可以投射到这种结构当中,比如“今日无新曾女士”“出示健康马女士”,社会中的客观变化可以很快地进入到这种语言结构中,产生即时性的效果。

4 结束语

修辞本来就是一种原型范畴,谐音现象中的三种语义重构方式又属于谐音的连续统,其间不可避免地会具有一定的相似性。本文在分类的过程中,既关注形式,也关注语境内容,试图确定其重构的动因更倾向于哪一种方式,并找到一致的标准对不同类型的语义重构进行划分,也试图构建健全的评估模型,鉴别各重构类型中的边缘成员,从而对谐音现象中的语义重构有一个更为完整的认识。

参考文献

[1] 邢福义.邢福义文集:第9卷[M].武汉:华中科技大学出版社,2020.

[2] 北京市语言学会编.现代汉语讲座[M].北京:知识出版社,1983.

[3] 张丽红,王卫兵.再论谐音的修辞学地位[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2022(4):73-79.

[4] 杨燕昌.实用修辞手册[M].北京:金盾出版社,1997.

[5] 何自然.公共话语中的谐音仿拟模因[J].外国语言文学,2019,36(1):7-18.

[6] 黄建霖.汉语修辞格鉴赏辞典[M].南京:东南大学出版社,1995.

[7] 付胜云.谐音的层级[J].修辞学习,2008(2):74-78.

[8] COULSON S,SEVERENS E. Hemispheric asymmetry and pun comprehension: When cowboys have sore calves[J].Brain and language,2007(2):172-187.

[9] 郑伟.汉语双关语理解的神经心理机制研究[D].杭州:浙江大学,2020.

[10] 何自然.模因论与社会语用[J].现代外语,2003(2):200-209.