虚实结合:在质疑与创新中解决真实化学问题

2024-10-15魏明贵王芹

在信息爆炸的今天,辨别信息真伪尤为关键。教师虚实结合开展教学,不仅能够培养促进学生质疑、批判和创新能力,而且有助于深化学生对学科知识的理解。笔者选取了两个“无明显现象化学反应”的实验案例,探讨了传统实验方法在评价和育人方面的局限性,并设计实施了虚实结合的化学实验,在解决真实的化学问题的过程不断质疑和创新,以增强学生的创新意识,促进其科学思维能力发展。

一、以虚补实:发展科学思维,培养科学态度

以虚补实,即利用虚拟技术弥补传统实验的不足,这一方法在现代教学中日益受到重视。随着科技的进步,数字化实验已成为教育领域的新趋势。融合虚拟仿真技术、网络技术和数据库技术开展数字化实验,有利于学生对宏观、微观、符号和图像进行综合认知,提升学生的证据推理能力。尽管许多化学反应伴随着明显的现象,如发光、放热、变色、气体产生和沉淀生成,但有些反应缺乏明显现象,难以获得科学认知。教师虚实结合利用现代化实验手段,可以使实验现象“从无到有”,这不仅有助于学生构建和重组知识体系,而且能有效提升学生的思维广度和深度。以下是“CO2与NaOH溶液反应”的教学案例。

(一)教学案例

教师将CO2通入盛有NaOH溶液的试管中。

学生观察发现试管内无明显变化。

教师让学生分组设计实验,以判断“CO2与NaOH溶液”是否发生反应。(教师引导学生从“反应物减少”“生成物增加”等方面思考。)

……

学生提出方案,向盛有NaOH溶液的试管中滴加1滴酚酞溶液,然后通入CO2,观察现象。

教师将CO2通入含有NaOH溶液的试管中(通入前已滴入1滴酚酞溶液)一段时间。

师生根据实验现象,否定了该方案。

(二)酚酞溶液变色机理

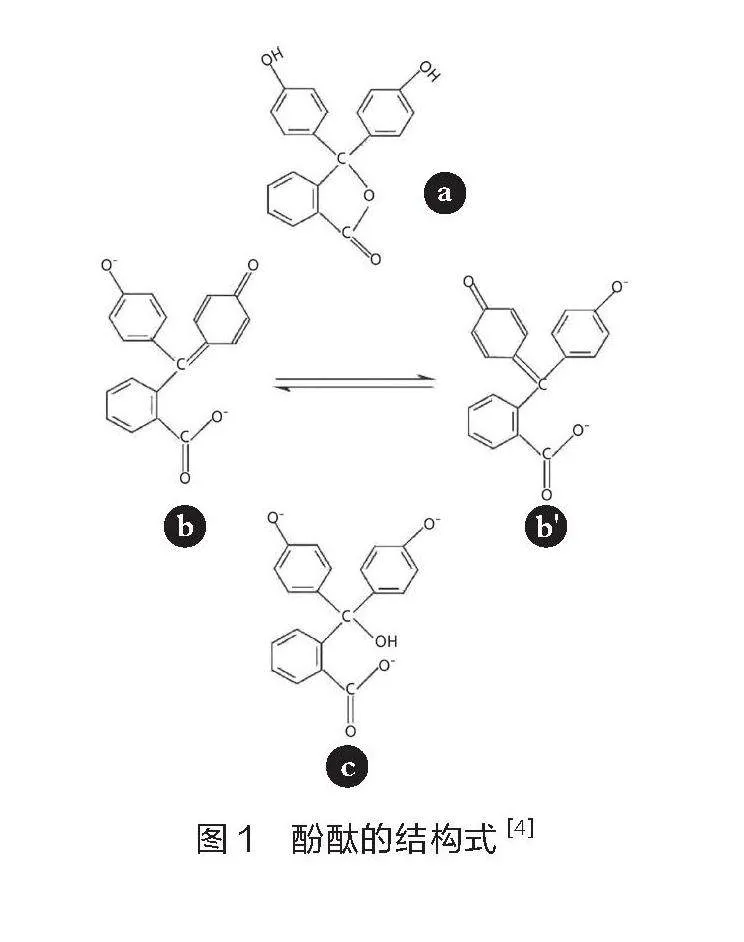

酚酞溶液是常见的酸碱指示剂之一。学生阅读化学教材[1]可知,酚酞溶液遇碱溶液变红,在酸性溶液中不显色,还知道变色反应的pH范围。由于缺乏定量、直观的信息,学生通常不能全面理解,采用机械记忆的方式学习[2]。酚酞结构如图1所示。pH<8.2时为无色,其结构为(如图1a),称为内酯式结构,缩写为H2P。8.2<pH<10.0时,酚酞分子的2个酚羟基上的质子离解,内酯环打开,生成2个相似的醌式结构(如图1b、1b'),呈粉红色,缩写为P2-。当pH>12.0时,生成无色的甲醇式结构(如图1c),粉红色逐渐消退,缩写为POH3-。三者之间的颜色变化都是可逆的,当pH=11时,H2P快速、完全地转化为 P2-。当pH>12.0时,P2-缓慢地转化为POH3-。这表明酚酞溶液在强碱性溶液中褪色,突破了“酸无碱红”的传统变色范围[3]。

(三)实验探究

1.实验用品

药品:固态CO2(干冰)、NaOH、蒸馏水、酚酞溶液、BaCl2溶液、稀盐酸。

仪器:250 mL烧杯、玻璃棒、镊子、量筒、铁架台(带铁夹)、pH传感器、温度传感器。

2.实验步骤

(1)配制溶液:配制150 mL不同浓度的NaOH溶液。

(2)滴加酚酞溶液:将配制好的NaOH溶液倒入5个洁净的250 mL烧杯中,分别滴加2滴酚酞溶液,观察现象。

(3)放入干冰:将足量的干冰分别放入5个烧杯中,观察现象。

3.实验现象

(1)滴加酚酞溶液后,立即由无色变为红色,但很快褪色。

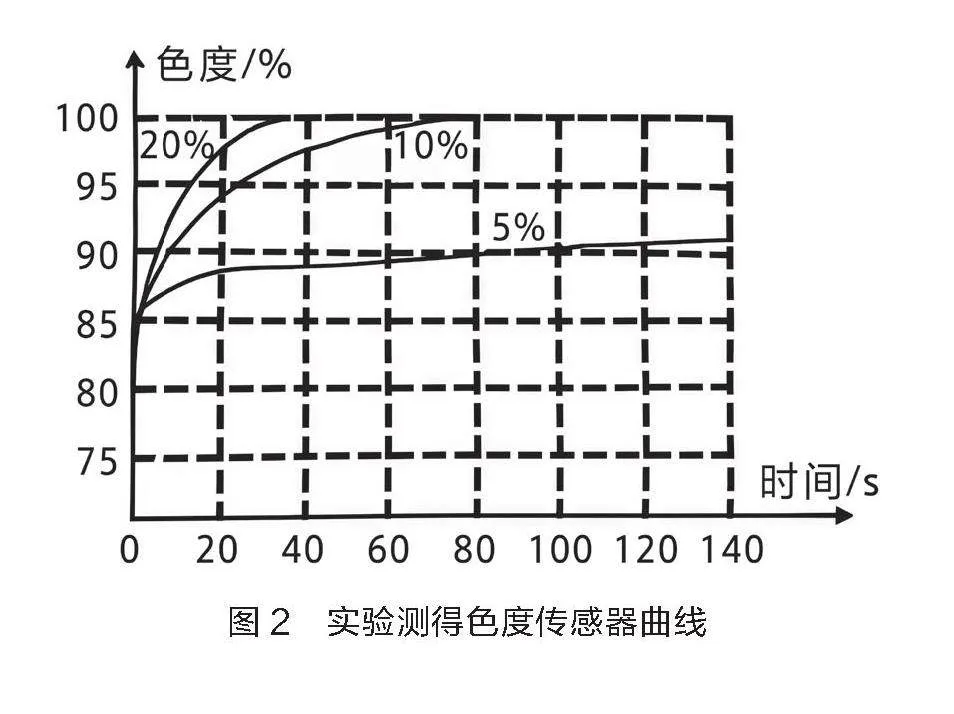

(2)刚加入干冰时,烧杯中酚酞为无色,经过一段时间后,酚酞逐渐变为红色(见表1)。

4.解释

(1)酚酞溶液在NaOH溶液中褪色的原因:为了防止学生认为酚酞溶液褪色是因为敞口,NaOH与空气中CO2反应造成的,实验中,wON2Fykw2WotQXl4aAisiA==还配制了1%的NaOH溶液,同样进行实验,发现酚酞溶液变红色后很长时间没有褪色。进一步证实:红色酚酞自然褪色的时间与 NaOH溶液的浓度有关,浓度愈大褪色愈快;而与试管是否敞口无关,即酚酞溶液逐渐褪色与空气中的CO2无关。

(2)化学变化的典型标志是新物质的产生,这通常伴随着颜色变化、气体释放、沉淀形成等现象,同时也会伴随着能量的转换。根据观察到酚酞溶液颜色变化,说明CO2与NaOH发生了反应。此外,实验中还发现,烧杯底部逐渐有白色晶体析出。师生用pH传感器测定反应过程中pH变化以及NaOH、Na2CO3和NaHCO3在常温下溶解度,分析烧杯底部的白色晶体为NaHCO3,加入稀盐酸,有大量气泡产生。一夜后,烧杯中酚酞溶液颜色由浅红色逐渐变深。可能与NaHCO3常温下能缓慢分解得到Na2CO3和CO2有关[5]。

案例中,教师改变反应条件,既能清晰地看到酚酞溶液颜色的变化,又能结合实时的曲线、数据变化(如图2),让学生知道酚酞溶液变色的原因并对反应过程中产物的变化进行科学判断。在教育数字化转型的背景下,以虚补实,探索虚拟现实结合的教学之路,让学生养成注重实证、严谨求实的科学态度,学会批判性思考,具有敢于提出并坚持自己的见解、勇于修正的科学精神,助力课堂教学变革。

二、以虚拓实:经历科学探究,强化创新意识

以虚拓实指利用现代实验技术等手段来拓展和增强现实世界的实践活动。在教学中,教师根据学生认知水平,精心设计探究活动,将数字化实验与传统实验深度融合。学生进行交互式动态体验,沉浸式学习,有利于提高对知识内容的认知水平,核心素养也得以进阶性发展。以下是“NaOH溶液与稀盐酸”中和反应的教学案例。

(一)教学案例

教师将稀盐酸滴加到盛有NaOH溶液的试管中。

学生发现,试管中无明显现象发生。

教师让各小组设计实验,验证NaOH溶液与稀盐酸发生了反应。

……

学生向盛有NaOH溶液的试管中滴加1滴酚酞溶液,然后滴加稀盐酸,观察现象。

师生根据实验现象,确定二者发生了反应。

接下来师生从微观角度认识了中和反应的实质,了解了中和反应在生产、生活中运用。

(二)现有研究

笔者查阅知网近些年的文献,发现对“酸和碱中和反应”的研究颇为丰富。杨香涛通过传统实验手段,从宏观角度观察中和反应的表面特征;利用模型和动画,从微观角度探究中和反应的详细过程;借助数字化实验,结合宏观和微观视角,深入理解中和反应的本质[6]。杨林全通过递进式的探究实验,设计了一系列层次分明的问题,引导学生利用已有的知识和实验数据,通过微观模型及其应用,进行逻辑推理,构建对中和反应的认知框架[7]。王永臻对比了不同教材中的实验内容,采用固态碱、无水酸和新型装置进行酸碱混合实验,并使用蓝色硅胶和简易导电性测量仪器对实验方法进行了创新和改进[8]。林建芬依据SOLO分类理论,对中和反应概念的学习阶段、提升路径和目标进行了划分,构建了中和反应概念的认知发展模型,并在初高中阶段的教学中应用了这一模型,以实现教学内容的连贯性[9]。在教学中,许多教师围绕教材内容,设计实验方案实现从“无明显现象”到“有明显现象”,验证NaOH溶液与稀盐酸发生了反应;接着,从微观视角分析反应发生的原因,揭示中和反应发生的本质,指导学生书写中和反应的化学方程式;最后,讲解中和反应的应用。

(三)改进实践

1.实验用品

药品:饱和石灰水、1%的NaOH溶液、石灰乳、酚酞溶液、稀盐酸。

仪器:试管、pH传感器。

2.实验步骤

(1)分别取2 mL饱和石灰水和1%的NaOH溶液倒入小试管中,各滴加1滴酚酞溶液,用相同的胶头滴管逐滴滴加稀盐酸并计数,直至酚酞溶液变成无色。

(2)用试管取3 mL饱和石灰水,滴加1滴酚酞溶液,逐滴滴加稀盐酸,观察现象,待酚酞无色后,振荡试管,观察现象。

3.实验现象

(1)两支试管中酚酞溶液一开始均变红色。向盛有石灰水的试管中,滴加3滴稀盐酸后,酚酞变成无色;而盛有NaOH溶液的试管中,滴加稀盐酸18滴后,酚酞变成无色。

(2)试管中酚酞变红色,逐滴滴加稀盐酸,可以看到上层的红色液体由下而上逐渐变成无色。待完全变成无色后,充分振荡试管,发现试管中液体先变浑浊,接着酚酞由无色又变成红色。实验反复多次,直到试管底部白色固体消失。

3.解释

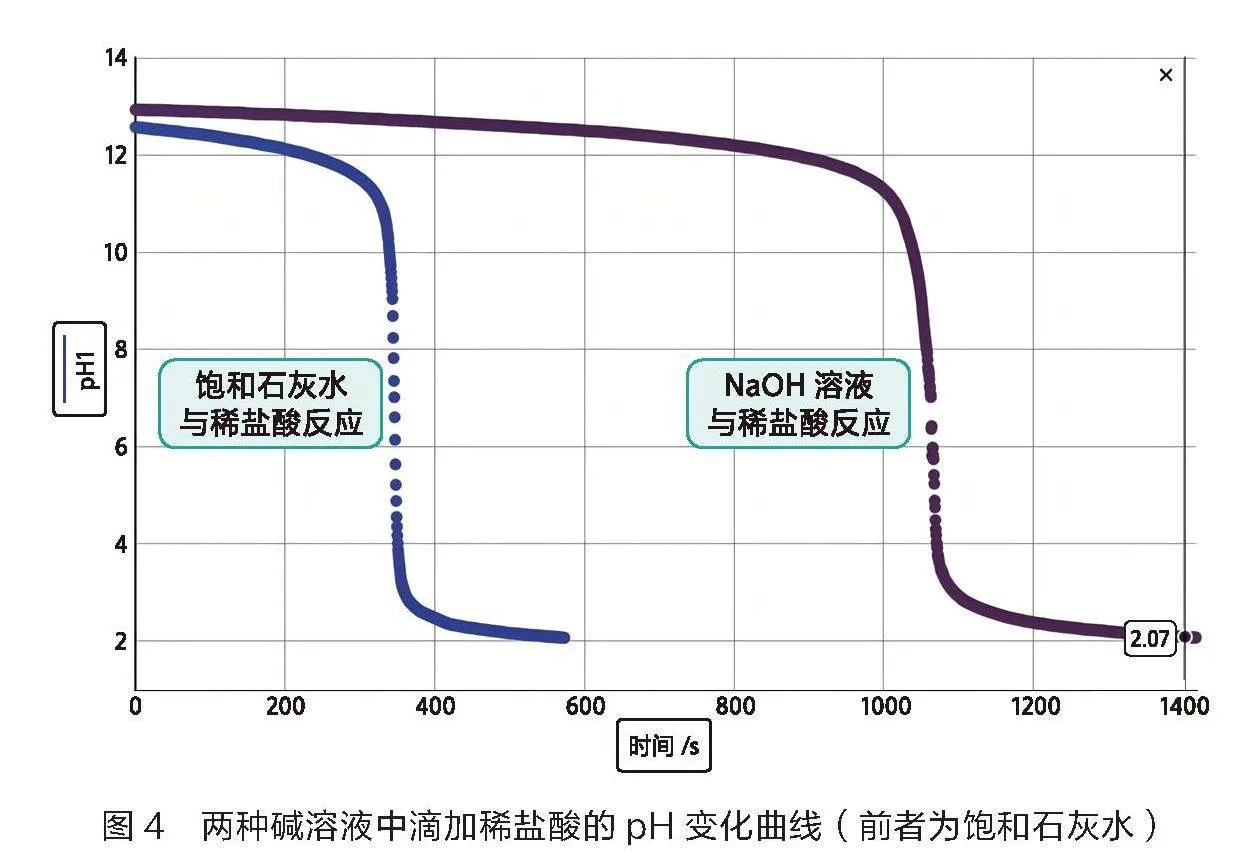

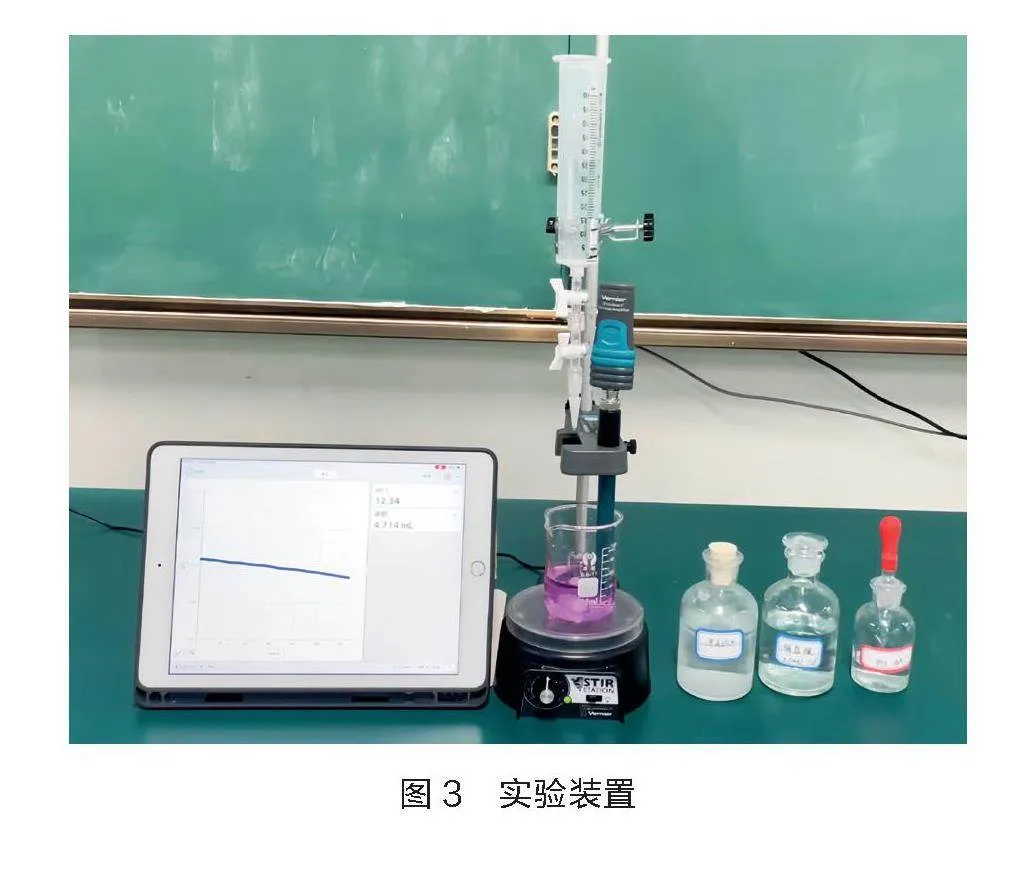

(1)20 ℃时,Ca(OH)2溶解度为0.165 g,则饱和溶液的溶质质量分数为0.16%。分析数据可知,饱和石灰水中OH-远少于实验中配制的1%的NaOH溶液。从实验中可知,酚酞溶液在试管中,先变红色,说明溶液中都有OH-。滴加稀盐酸后,逐渐变成无色,根据滴加稀盐酸的滴数,从微观角度说明,饱和石灰水中OH-比1%的NaOH溶液浓度小很多,这也能说明CO2被NaOH溶液吸收的原因。利用pH传感器测定(如图3),会发现饱和石灰水中滴加稀盐酸达到突变的时间远短于NaOH溶液中滴加稀盐酸达到突变的时间(如图4),说明1%的NaOH溶液碱性强于饱和石灰水。学生经过对比,从视觉上认识了中和反应的本质,也从思想上理解了氢氧化钙微溶、NaOH易溶的道理。

(2)向滴有酚酞溶液的石灰乳[含有未溶解Ca(OH)2的悬浊液]中滴加稀盐酸,红色由下而上逐渐变成无色。原因是受重力影响,滴加进来的稀盐酸大部分进入上层液体的底部,下面OH-先与H+反应,附近的酚酞由红色变成无色,然后逐渐往上颜色发生变化。之后,全部无色,说明上层清液中OH-浓度已经很小(甚至盐酸过量)。此时,充分振荡试管,底部未溶解的Ca(OH)2固体溶解,但仍呈悬浊液状态。很快,溶液中酚酞变成红色,说明溶解后OH-浓度又增大。继续滴加稀盐酸,又会出现上述实验现象。反复数次后,发现试管底部白色晶体变少到消失,溶液中酚酞最终变成无色。

案例中,笔者改变反应物,复现传统实验的现象,引导学生思考实际生产中用“石灰乳”的原因;对比数字化实验系统生成的曲线,让学生认识到酸碱中和反应的本质及用NaOH溶液吸收CO2的原因。在虚实结合的教学中,开展数字化实验,让学生学会从微观角度认识碱的性质、溶解性,加深了学生对生活、生产中应用中和反应的认识。

三、虚实交融:深化科学探究,培育创新精神

(一)在质疑中摒弃依赖的思维习惯,让科学探究走向深处

对于酚酞溶液的变色,一些教师在教学中只是让学生识记“遇到酸性、中性溶液不变色,遇到碱性溶液变红色”,实验演示时呈现统一的现象,即使遇到“异常现象”也“轻描淡写”快速掠过。数智时代,化学教师应该对酚酞溶液变色的认识具有一定的“广度和深度”,这样才能引导学生“质疑”,科学解释学生的“质疑”,而不是“照本宣科”。另外,有的还存在将验证“二者是否发生反应”和“NaOH是否变质”混淆的情况。

对于“无明显现象”中和反应的验证,传统做法是用“NaOH溶液、稀盐酸和酚酞溶液”组合开展探究,从溶液的配制,到反应进行的程度,到反应原理的认识及微观解释,都具有典型性。但是基于学生对Ca(OH)2在生产、生活中运用的熟悉程度,以及两种碱的性质比较,他们会质疑“为什么不用NaOH溶液处理酸性土壤”“工业生产上,为什么常用石灰乳中和酸性物质,而不用石灰水”。其实,用“Ca(OH)2与稀盐酸”反应开展探究活动,能作出科学的解释。化学是实验的科学,化学实验教学的捷径实际上就是完成从办公室到实验室之间的距离,需要教师走稳当、走扎实,摒弃平时思维习惯。在“质疑”思维驱动下,学生会提出更多问题。教师将数字化实验和传统实验融合,能将学生的科学探究引向深处,点亮化学课堂。

(二)在创新中凸显学生的主体地位,让育人蓝图变为现实

上述两个教学片段折射出教学中还存在“实验习惯”的依赖性,如配制药品统一性、药品用量统一性、实验现象一致性等,学生的科学思维未能充分发展;折射出部分教师机械地按照教材教学的问题,影响学生化学科学能力发展。

教学中,笔者为学生提供酚酞溶液变色、褪色相关资料,改进NaOH溶液配制方法,将传统的“稀”NaOH溶液,换成“浓”NaOH溶液,滴加酚酞溶液后产生不同的现象,引导学生寻找解决问题的新方案。学生在解释Ca(OH)2应用时遇到困难,笔者增加“饱和石灰水与稀盐酸反应”“石灰乳与稀盐酸反应”等实验帮助学生探究,这样学生既可以深入认识中和反应,又可以科学认识物质在实际生产中的应用。

在创新思维驱动下,学生会对不同信息、观点和结论进行质疑与批判。教师虚实融合,科学设计实验,使学生创造性见解的能力得以提升,凸显他们的主体地位。

质疑是创新的源泉。质疑是创新的起点,一切科学发现都是从疑问开始的。在教学中,笔者努力让学生养成质疑的习惯,像科学家一样思考问题,保持好奇心与求知欲,乐于提问,敢于质疑,学会在真实情境中发现问题。学生具有探究能力和创新精神,才会养成追求真理、反对伪科学的科学精神及勇于克服困难的坚毅品质,对不同观点和方案提出自己的见解,发展创新思维能力。

“学贵知疑,小疑则小进,大疑则大进”。质疑和创新相互依存,缺一不可,只有这样,才能发展科学思维,养成科学态度。虚实结合为化学教学带来了新的可能性,它不仅能提高学生的学习效率和兴趣,而且能为教师提供更加多元化的教学手段。随着技术的进一步发展,期待虚实结合在化学教学中扮演越来越重要的角色。

参考文献

[1] 王晶,郑长龙.义务教育教科书 化学 九年级 下册[M].北京:人民教育出版社,2012.

[2] 贾智慧,邢惠萍,李玉虎.酚酞指示剂变色原理的计算化学实验研究[J].大学化学,2023(12):235-241.

[3] 刘庆文,崔树宝.碱性溶液中酚酞褪色的动力学研究[J].化学教育,2014(24):26-27.

[4] 熊言林,崔洪珊,周利军,等.红色酚酞溶液逐渐褪色的原因探究[J].化学教育, 2006(11):56-57.

[5] 陈志伟,吴文中. NaHCO3溶液和固体热分解的差异性分析[J].中学化学教学参考,2017(7):50-52.

[6]杨香涛,石明亮.“宏观辨识与微观探析”视域下的初中化学教学:中和反应[J].化学教育,2022(21):56-60.

[7] 杨林全.初中化学教学中“证据推理”素养的培育:以“酸和碱的中和反应”为例[J].化学教学,2021(6):49-54.

[8] 王永臻,丁玲杰,李德前.对初中化学“中和反应”实验的分析与创新[J].化学教学,2020(4):54-57.

[9] 林建芬,陈博殷,黄碧芸,等.基于SOLO分类理论探讨化学核心概念的学习进阶与教学衔接 :以人教版“中和反应”为例[J].化学教学,2016(11):24-30.

(作者魏明贵系江苏省昆山开发区青阳港学校特级教师;王芹系江苏省昆山张浦中学教师)

责任编辑:祝元志