地理信息技术辅助培育学生核心素养实践研究

2024-10-15梁晰尹卫霞

地理课程要培育的核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力。如何更好地落实素养培育,是教师长期研究的问题。《义务教育地理课程标准(2022年版)》要求学生掌握适应现代社会生活的基本数字化生存技能,教师在教学中将现代信息技术与地理教学充分融合,借助地理信息技术手段营造出仿真的地理场景或实验场景,从而在课堂上拓展教学时空,突破教学难点,辅助开展实践活动。图新地球(LocaSpace Viewer,LSV)是一款三维数字地球桌面软件,可模拟显示数字地球,助力教师实现可视化教学。该软件支持各种模型和矢量数据的导入,能够让师生快速地浏览、标绘、分析和测量各类二维、三维地理信息数据,创设增强学生空间思维的教学情境,培育学生核心素养。本文以“等高线地形图的判读”为例,介绍如何借助图新地球助力学生核心素养的培育。

一、图新地球为教师在地理课程中培育学生的核心素养提供了重要工具

图新地球是一款强大的数字地球软件,具备便捷的影像、高程数据下载功能;支持多种在线地图加载,可以添加多种图层、格式的数据;具有页面简单、功能较多、易于操作的优势,界面主要由菜单栏、图层面板、搜索面板和三维数字地球等部分组成。其中,三维数字地球部分占据界面最大,位于界面的主要位置,也是软件的渲染界面。教师开发地理课程时,要考虑图新地球软件能否支撑课程所需教学资源,进而选择对应功能。

(一)帮助学生实现空间思维进阶转化

中学地理课程涉及大量地理空间内容,需要学生具有较强的地理空间思维能力才能透彻理解。等高线地形图作为学生地理学习的重要工具,它将现实生活中的地形通过一定方法转化为平面。理解该工具,需要学生有较强的空间思维。课标对该内容的要求是,结合地形观察,说出等高线地形图、分层设色地形图表示地形的方法,在地形图上识别一些基本地形。生活中,学生可以感知到地形的高低起伏,即现实中的“3D”景观。但由于空间思维能力不足,学生建立地形与等高线地形图的对应关系有一定困难。图新地球为教师突破这一教学难点提供了很好的智能环境。课前,要求学生拍摄身边熟悉的山体景观照片,初步感知地形的高低起伏。课堂上,教师利用图新地球找到该山体的虚拟模型并制作等高线,实现等高线和山体虚拟模型的叠加显示,让学生直观地感受到地形与等高线地形图的对应关系,帮助学生实现思维的转化。随后,教师不断将等高线地形图和虚拟山体模型循环使用、验证,潜移默化中使学生看到平面等高线地形图,在脑海中能映射出与其对应的立体山体,实现空间思维转化进阶。

(二)让教学实现“软件演示→师生共探索→学生自主探索”的互动进阶

以学生为主体,激发学生强烈的学习兴趣和探索欲望,是初中地理课堂教学成功的关键。图新地球作为一款师生易获取的、轻巧的、易操作的地理信息技术软件,不仅可以成为教师课堂教学的地理工具,也可以成为学生探索地理世界的智能工具,在教师演示、师生共探索、学生自主探索等环节,逐步渗透认知区域的方法,培养学生的地理空间思维。学生通过自主探索,在虚拟地形的基础上叠加其他地理事物分布,分析地形与其他地理要素的关系,从而培养综合思维能力,形成一定的人地关系观念,树立人地协调观。

二、基于图新地球的等高线地形图判读教学实施

(一)教学设计思路

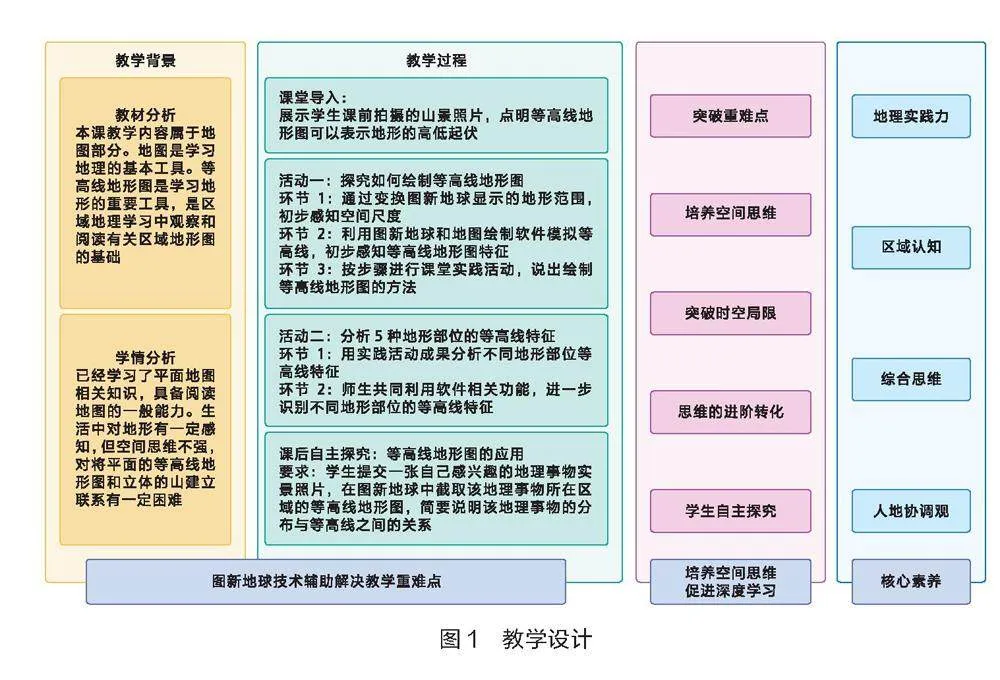

本课教学活动主要围绕图新地球提供的可视化立体虚拟地形功能进行设计(如图1)。课前,教师结合教材和学情分析确定使用图新地球的必要性。教学过程包括课堂学习和课后自主探究两部分。课堂学习部分,主要是教师以图新地球为教学工具,将其适合的功能与教学活动融合,通过教师演示、师生互动等方式,帮助学生突破时空局限,建立空间思维,突破教学重难点,实现思维的进阶转化,落实核心素养培育要求。课后自主探究部分,教师为学生提供了更多开放的学习空间。学生以图新地球为学习工具,通过自主操作探究地形与其他地理要素的关系,全面提升核心素养。

(二)教学策略及实践

1.灵活变换空间范围,初步建立尺度思想

为了更好地引领学生认识人类的地球家园,地理课程设计了“全球”和“区域”两大部分,并用空间尺度线索加以组织,体现一种认识路径[1]。根据区域认知素养概念阐述,将地理环境划分成不同空间尺度是认识区域的方法之一。由此可见,空间尺度思想是中学地理教学的重要思想,不同的空间尺度为我们提供了看问题的不同视角。改变分析的空间尺度,能提高我们深入了解地理过程和现象的洞察力[2]。对于空间尺度思想,学生不易理解,需要教师在平时教学中逐步渗透。生活中,学生观察局部地形景观很容易,但观察地形全貌则很难,不容易感知空间尺度的变化。图新地球能展现从全球到地方不同范围的模拟地形景观。教学中,教师引导学生从不同空间尺度认识地球表层、世界和中国,感知空间尺度变化。打开图新地球软件后,教师在左侧的图层面板中勾选天地图地形图层,右侧的三维数字地球界面即可模拟显示全球地形;点击鼠标左键,可以任意拖曳三维数字地球,配合滚轮缩放三维数字地球。将以上两种操作结合使用,教师可将三维地球显示范围从全球缩小到学生熟悉的某区域,也可直接在图新地球界面左下方搜索面板输入区域名称,点击回车键即可瞬间感受从全球到地方的空间尺度变化过程。上述操作演示让学生在等高线地形图的判读教学活动中,直接感知了空间尺度变化,初步建立了空间尺度思想,培育了区域认知素养。

2.为地理实践活动做铺垫,突破学习难点

地理实践是地理学的重要内容。在实践活动中运用综合思维和区域认知,是学生感悟、体验现实世界中人地关系的重要途径[3]。课标要求学生能够说出等高线地形图的绘制方法,这是教学的难点所在。为突破此教学难点,教师设计了课堂地理实验探究活动(如图2),让学生利用塑料透明盒子、尺子、马克笔,以小组合作的方式将课前制作好的各种超轻黏土山体模型绘制成等高线地形图。用“做中学”的方式可以激发学生学习兴趣,提升思维能力,培育地理实践力素养。

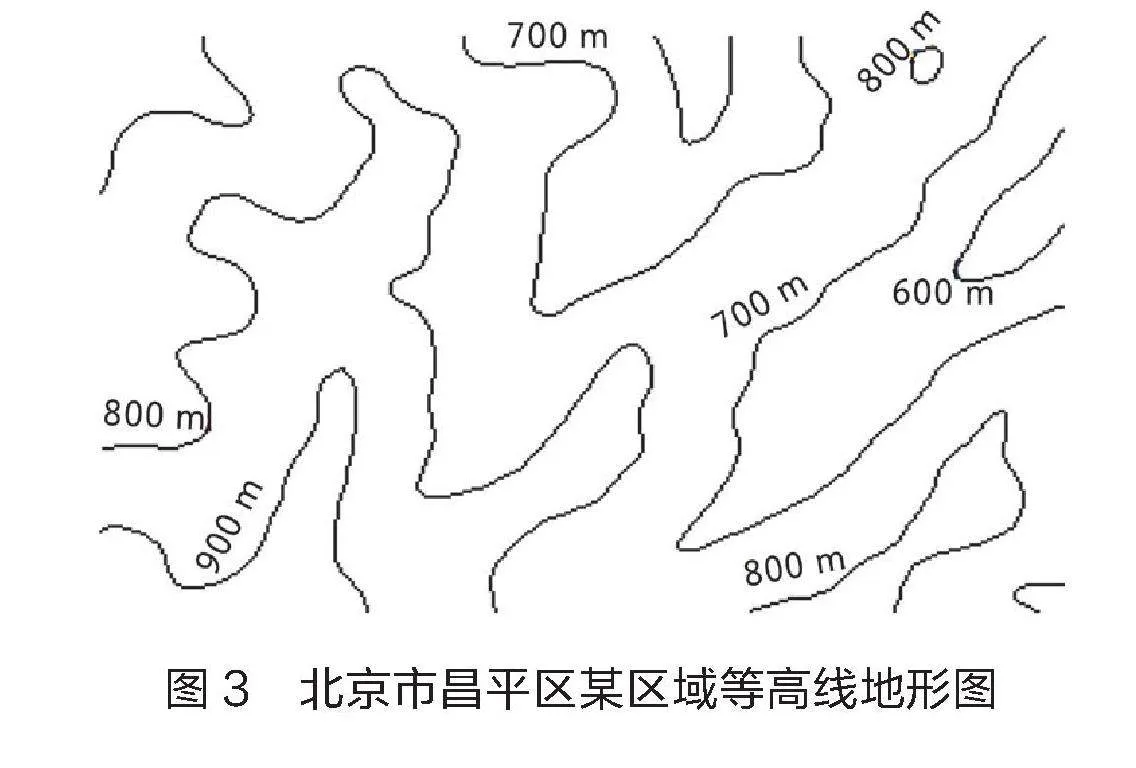

实践活动有序开展的前提是学生要对等高线地形图有初步的感性认识。如果让学生直接观察某个等高线地形图,学生会觉得很陌生,不容易接受。图新地球可以实现山体虚拟模型与对应等高线地形图的可视化显示,给予学生一定的视觉冲击,更贴近生活实际,符合学生认知规律。具体操作是,打开图新地球,在左下方搜索学校所在的北京市昌平区,利用鼠标滚轮锁定昌平区某山地区域,点击菜单栏中的测量/分析,选择等高线分析选项中的局部等高线选项,用鼠标划定一个矩形区域,将等高距设置为100米,在地图绘制软件中打开即可得到如图3所示的该区域等高线地形图。为帮助学生形成对等高线地形图的初步认识,课堂教学中,教师让学生观察此图并回答5个问题 :(1)等高线地形图是平面图还是立体图?(2)图中等高线是直线还是曲线?(3)等高线地形图中,等高线有一条还是多条?(4)同一等高线上,各点海拔是否相等?(5)相邻两条等高线之间的差值是否都相等?

通过上述问题链的引导,学生对等高线地形图有了初步感知,地理实践活动就可以顺利开展了。由此可见,图新地球虽然没有直接用于地理实践活动,但其模拟出的真实情境为实践活动的开展提供了必要的知识铺垫,帮助学生突破学习难点,间接助力地理实践力素养的培育。

3.师生课堂互动,强化知识,激发兴趣

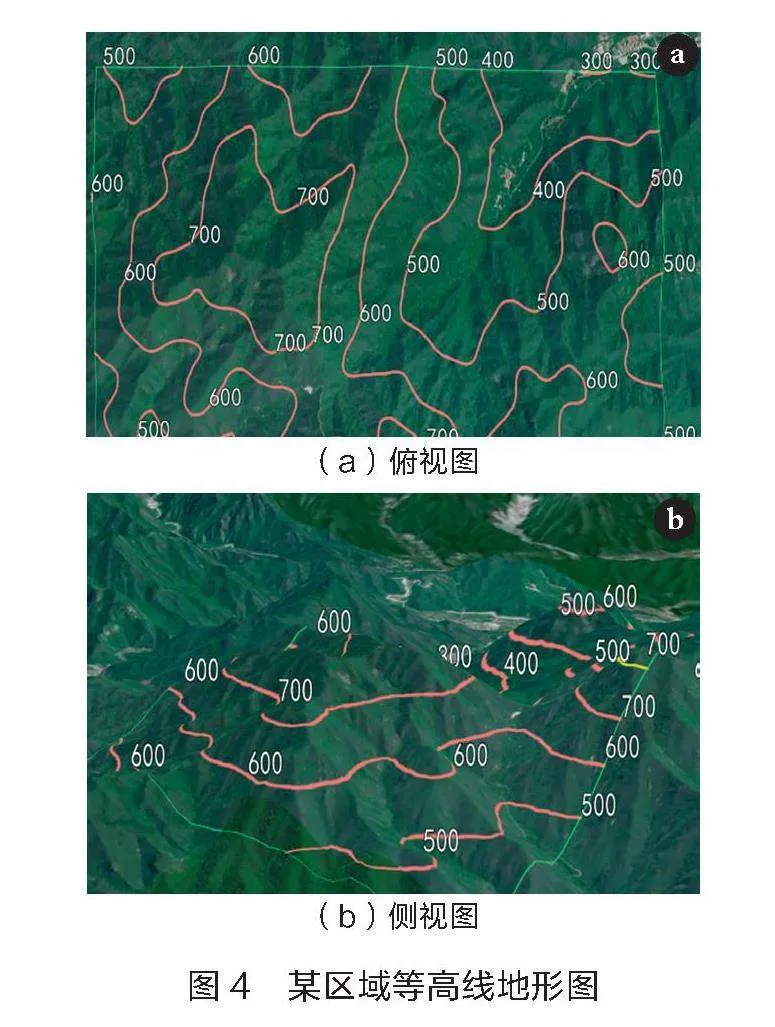

通过上述活动,学生了解了等高线地形图的概念和性质。下面活动的重点是让学生能够在不同的等高线地形图中准确识别五种地形部位。教师先让学生观察实体模型及对应的等高线地形图,分析不同地形部位的等高线特征。此时学生刚获得新知识,有的还停留在对照模型机械分析的能力水平上。为使学生能够在不同区域的等高线地形图中准确识别地形部位,师生可以利用图新地球相关功能进行课堂互动,以强化知识,加深理解。等高线地形图实质上是一幅地形俯视图。在三维地球界面中,师生可以找到某山体虚拟模型并开启等高线地形图。三维数字地球渲染界面的默认角度为俯视图,因此,学生可通过观察俯视图中的等高线特征识别出不同的地形部位。为印证学生答案是否正确,教师可以按住鼠标滚轮并拖动,将三维数字地球由俯视图转为侧视图,验证学生所得结论(如图4)。互动中,教师选择学生熟悉的、感兴趣的区域进行识别。这不但有利于学生进一步理解和内化知识,还可以感受到不同区域、不同视角的地形特征,培养从不同视角认识地理现象的意识和习惯。另外,课堂上,教师使用图新地球给学生带来了新的体验,通过变换三维数字地球的角度,验证学生结论,从而激发学习兴趣,提高课堂参与度。

4.课后学生利用图新地球自主探究,全面提升核心素养

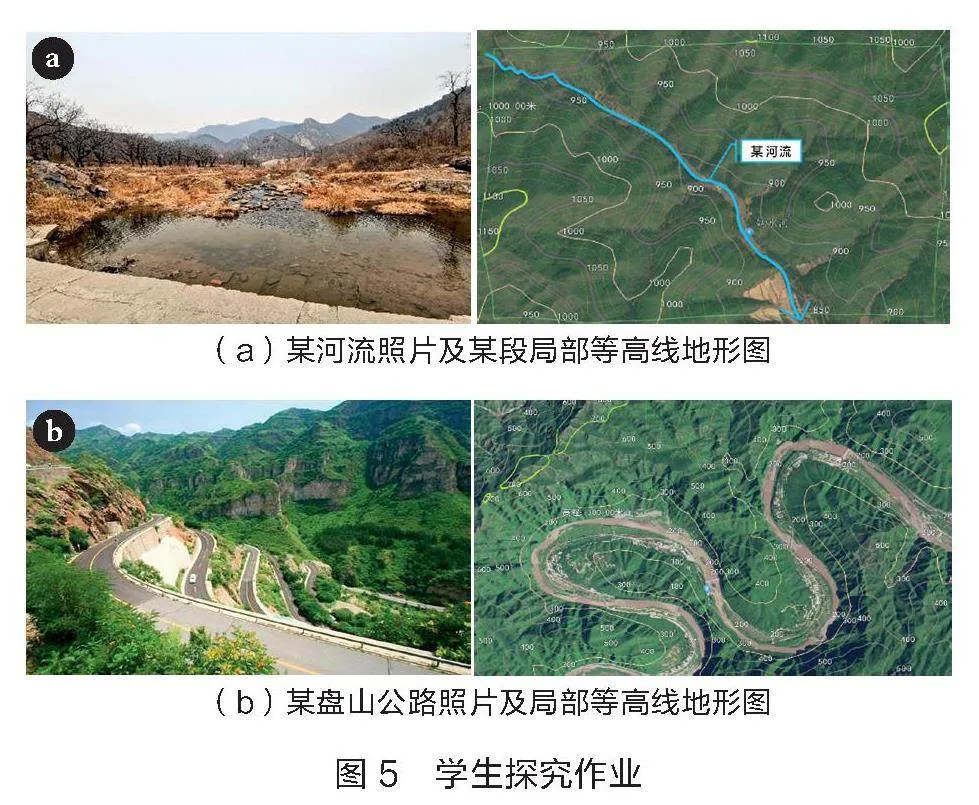

课堂上,主要是教师进行图新地球软件的实际操作,感兴趣的学生可在课后利用软件功能进行自主探究。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》明确指出,借助大数据、人工智能、“互联网+”等信息技术的学习,是面向未来的学习方式之一。教学中,教师应为学生提供自主学习、探究学习和合作学习的开放空间,促进地理学习的拓展和深入。义务教育和普通高中课程标准对于地理课程要培养的学生核心素养在定义、内涵表述上是一致的。为进一步提高学生素养水平,教师在课后布置了让学生利用图新地球软件自主探究等高线地形图应用的拓展活动。具体要求是,学生提交一张自己感兴趣的地理事物(如河流、道路、聚落、长城等)的实景照片,按照教师编写的操作方法制作出该地理事物所在区域的等高线地形图,简要说明该地理事物的分布与等高线之间的关系。图5为部分学生作业展示。图5(a)显示,某河流附近等高线向高值凸出,为山谷。从等高线数值看,该区域西北高东南低,该段河流流向为自西北向东南。图5(b)展示的是某盘山公路沿着等高线修建。

学生以图新地球为地理工具进行自主探究活动,核心素养得到有效提升。《义务教育地理课程标准(2022年版)》在地理实践部分特别提出设计简单的实验方案,利用模拟、虚拟等方式开展地理实验的要求。其中,模拟方式指借助多媒体、仿真和虚拟现实等技术营造出仿真的地理场景或实验场景,可辅助、部分替代甚至全部替代传统实验各操作环节的相关软硬件操作环境。可见,学生利用图新地球自主探究是地理实践的一种方式。操作中,学生主要使用了图新地球的图层叠加功能。图5(a)所示的学生作业是在图新地球地形图层的基础上添加了水系图层,探究地形与河流两要素的相互关系。图5(b)所示的学生作业是在图新地球地形图层的基础上添加了道路标注图层,探究地形与交通两要素的相互关系。图层叠加功能体现了综合思维素养中的要素综合,让学生在分析中形成从地理综合视角看待和分析问题的意识与能力。同时,学生作业体现出不同区域有不同特征,潜移默化中培养学生从区域视角看地理事物特征的思维方式。另外,地形与交通要素分别属于自然要素和人文要素,学生可从中体会到人地关系是客观存在的:修建盘山公路说明人类依赖自然生存,必须通过实践认识自然环境,或通过劳动改变环境,使环境适合人类生存。盘山公路沿等高线修建体现了人类活动尊重自然、顺应自然、保护自然的人地关系思想。人地协调观是人类活动与地理环境之间应秉持的正确价值观。培育人地协调观有助于学生形成尊重和保护自然、绿色发展等观念,滋养人文情怀,增强社会责任感[4]。

三、基于地理信息技术培育核心素养的关键点

(一)以教学重难点为核心,让地理信息技术成为辅助教学的利器

信息技术融入教学是实现教育现代化的必然要求。教师在教学中应用地理信息技术可以为课堂注入新鲜感,激发学生的学习兴趣,但更重要的是提高课堂学习效果,突破教学重难点。地理学研究对象的区域尺度很大,难以直接观察;部分内容所跨越的时间尺度长,学生生活积累不够。地理信息技术的应用,有助于教师对重难点问题的阐释、演示和理解。然而,教学中,教师不能为技术而用技术,而是要不断思考如何恰到好处地让信息技术辅助教学,促进学生发展。

(二)以学生为中心,为学生的深度学习提供智能教学环境

信息技术不仅能在教师演示或教学中使用,也要在师生互动、学生主动探索中运用。在课时和教师精力有限的情况下,如何引导学生更好地利用地理信息技术主动探索现实世界,解决生活中遇到的地理问题,是非常重要的。信息技术为教师设计真实、生动的地理教学情境提供可能,使学生能够深度参与学习活动,实现层进式学习和沉浸式学习。

(三)坚持使用地理信息技术解决地理问题,潜移默化中培养学生核心素养

一方面,教师要在教学及与学生的相处中,坚持使用地理信息技术软件,让学生感受到地理信息技术在学习地理知识和探索真实世界中的重要作用;另一方面,还要引导学生在学习、生活中使用地理信息技术观察地球。如去某区域旅游前,可先用图新地球熟知所选区域的位置、地形等自然特征,为制定旅游攻略提供相关依据。经过长时间坚持,学生将使用地理信息技术解决问题内化成一种习惯、一种思维,为终身发展奠定良好基础。

综上可见,地理信息技术与教学融合是教育现代化的要求。技术软件的应用,有助于无限拓展教学空间,也增强了教学内容的直观性。对于空间思维尚未很好构建的学生来说,理解等高线地形图有一定的难度。图新地球的相关功能对培养学生的空间思维具有重要作用。学生通过等高线地形图判读内容的学习,认识到地理信息技术作为学习工具可以很好地帮助他们解决学习中遇到的实际问题,不断提高空间思维能力,进而解决现实生活中的问题,发展核心素养。

注:本文系北京市教育科学“十四五”规划2021年度青年专项课题“家校社协同视域下中小学灾害教育系统化实施的模式构建研究”(课题编号:CDCA21103)、北京教育学院2023年“教育改革特色专题培训”项目“融入技术的初中地理高质量教学实践”的阶段性研究成果。

参考文献

[1][3][4]韦志榕,朱翔.义务教育地理课程标准(2022年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2022.

[2]周春梅,袁孝亭.渗透空间尺度思想的教学关键点及其教学示例:以“天气与气候”为例 [J].地理教学,2021(7):7-9.

(作者梁晰系北京市昌平一中教育集团西关校区教师;尹卫霞系北京教育学院地理教研室讲师,本文通信作者)

责任编辑:孙建辉