我国轻罪治理模式的溢出效应及体系调适

2024-10-15陈俊秀岳美莲

摘 要: 轻罪治理是我国社会治理现代化进程中刑法积极参与社会治理的重要体现,具有刑事规制前置化与刑罚配置轻缓化的规范特征。轻罪治理模式的形成源于刑法对社会风险的防控以及不同制裁体系的衔接需求,轻罪治理在强化公民规范意识、避免重罪被扩张适用等方面具有现实意义。然而,该模式在实践中亦可能引发社会治理过度刑法化、犯罪附随后果的消极影响扩大化等溢出效应,对于传统的刑事法体系产生“牵一发而动全身”的影响,亟须在体系上予以协同调适。在刑事实体法上应激活“但书规定”之司法出罪功能,增设社区劳动刑以实现轻罪刑罚配置的社会化;在刑事程序法上应拓展附条件不起诉的适用范围。对于轻罪犯罪记录应予以封存,以消除犯罪附随后果对轻罪犯罪人的消极影响。

关键词:轻罪治理;犯罪附随后果;刑罚配置;犯罪记录封存

中图分类号:D924 文献标志码:A 文章编号:1009-055X(2024)05-0106-10

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2024.05.010

收稿日期:2023-11-20

基金项目:国家社会科学基金重点项目“刑法的立体分析与关系刑法学研究”(19AFX007)。

作者简介:陈俊秀(1991—),男,博士,副教授,主要研究方向为刑法学。岳美莲(2000—),女,硕士研究生,主要研究方向为刑法学。

① 对于“轻罪”概念,本文采取学界通说,即法定最高刑为三年有期徒刑以下的犯罪。

F2aLVMt3JoQQDvhtozvZt6vXTanOdXq6LZi2uYko/k8=一、引 言

当前,我国刑事立法呈现活性化、轻罪化的发展态势①。自《中华人民共和国刑法修正案(八)》[以下简称《刑法修正案(八)》]将醉驾入刑以来,我国刑事立法的轻罪化趋势明显。《中华人民共和国刑法修正案(九)》[以下简称《刑法修正案(九)》]增设强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪以及非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪等12个轻罪;《中华人民共和国刑法修正案(十)》增设侮辱国歌罪;《中华人民共和国刑法修正案(十一)》[以下简称《刑法修正案(十一)》]增设妨害安全驾驶罪、危险作业罪等9个轻罪。据最高人民检察院发布的办案数据显示,2022年严重暴力犯罪的起诉人数占比由1999年的25%下降至3.9%,判处三年以下有期徒刑的轻罪案件占比为85.5%[1]。轻罪治理已成为我国犯罪治理的主要模式,其将惩罚节点前移,通过事前的积极预防来管控社会风险。与此相对,预防本身所蕴含的扩张逻辑可能导致刑事责任的时空范畴无限延展,进而模糊入罪边界,引发犯罪圈的不当扩大。现阶段,我国部分犯罪的刑罚设置较为严苛,刑罚退出机制较为匮乏,犯罪附随后果较为严厉,形成“厉而不严”的刑法结构,难以满足新时代的犯罪治理需求。如何防止刑法体系的不当扩张以及应当遵循何种路径消除现行刑法体系与轻罪治理模式之抵牾是亟待回应的两个现实问题。鉴于此,本文基于对我国轻罪治理模式的规范梳理,对轻罪治理模式的内在机理及溢出效应予以反思,从刑事一体化视角为我国轻罪治理模式展开体系调适提供建议。

二、我国轻罪治理模式的规范表达

(一)罪质考察:规制前置化

当前置法律无法规制某一行为时,刑事法律才会介入干预。刑事法律在社会治理中发挥着最后手段的作用,因而罪名和刑罚的设置尤为谨慎。轻罪治理模式通过降低入罪门槛的方式强化了刑法在犯罪治理中的功能,主要表现如下。

1.增设部分抽象危险犯

抽象危险犯在构成要件上不要求产生具体的实害结果,只要实施了类型化的构成要件行为即满足立法上拟制的抽象危险,构成犯罪[2]56-57。《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)不乏以抽象危险犯的形式将部分行为纳入规制范畴的立法例。例如,《刑法修正案(八)》增设危险驾驶罪,将醉驾、追逐竞驶行为予以犯罪化。立法者考虑到上述危险驾驶行为的社会危害性严重,将危险驾驶行为的规制时点提前,只要行为人实施了上述类型化的构成要件行为即构成犯罪。再如,在严厉反恐的时代背景下,《刑法修正案(九)》增设强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪以及非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪。只要恐怖主义行为对国家安全和社会秩序造成了抽象危险即予以刑事规制。《刑法修正案(十一)》增设的妨害安全驾驶罪、危险作业罪、高空抛物罪以及非法引进、释放、丢弃外来入侵物种罪等罪名均属于抽象危险犯的典型罪名。诚然,抽象危险犯的立法模式有助于实现提前预防,但是此种立法模式亦存在侵蚀刑法人权保障机能的风险。抽象危险犯以模糊抽象的法益侵害危险作为入罪标准,此种设置降低了犯罪追诉的证明门槛,可能会不当扩大司法机关的自由裁量权。

2.部分帮助行为正犯化

帮助行为正犯化一般指将其他犯罪的帮助行为入罪化,使其成为实行行为。帮助行为正犯化的正当性在于特殊犯罪共犯行为的法益侵害性可以独立于正犯行为来显现,甚至其社会危害性会超越共犯行为[3]。基于此,有必要在立法上对帮助行为予以独立评价。帮助行为正犯化的立法思路可以在网络犯罪中得到印证。随着信息技术的发展,网络空间犯罪呈现出“一对多”的特点。当网络服务提供者与海量用户对接时,网络犯罪帮助行为的社会危害性可能逐渐累积至值得刑法处罚的严重程度。但是,在传统的共犯理论体系中,帮助行为须与实行行为相结合方具有刑事可罚性。在正犯未构成犯罪的情况下,刑法难以对帮助犯进行归责,可能出现处罚漏洞。有鉴于此,《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪,突出刑法对网络犯罪帮助行为的早期干预和外围防控[4] 。此外,《刑法修正案(九)》增设的组织、资助非法聚集罪也是帮助行为正犯化的另一典型罪名。

3.部分预备行为实行化

基于刑法谦抑性要求,通常只有在行为造成了现实的法益侵害时,刑法才会对其进行规制。然而,网络时代的犯罪形态逐渐由现实物理场域向虚拟网络空间发展。与传统的犯罪预备行为相比,网络犯罪预备行为的社会危害性与行为独立性日益增强。为了从源头遏制恶性网络犯罪的发生,《刑法修正案(九)》将设立信息网络平台、利用网络发布违法信息等下游犯罪的预备行为规定为非法利用信息网络罪,体现了“打早打小”的制裁策略。预备行为实行化的立法模式将可能引发法益侵害结果的犯罪预备行为作为独立的犯罪予以处罚,是刑法干预前置化的重要实践。

(二)刑罚配置:刑罚轻缓化

轻罪治理模式下新增设罪名的社会危害性往往较为轻微,因此刑罚的严厉程度也有所减轻。刑罚轻缓化是轻罪治理模式的另一规范特征,主要体现在以下两个方面。

1.管制刑、拘役刑增加

在新增轻罪中,危险驾驶罪是我国首个法定最高刑为拘役刑的轻罪。随后,使用虚假身份证件、盗用身份证件罪与代替考试罪的法定最高刑也定为拘役刑。其余新增轻罪的主刑分别为“有期徒刑、拘役或者管制”“有期徒刑或者拘役”两种配置。总体上,轻罪的刑罚配置以短期自由刑为核心,其中管制刑、拘役刑的配置较多,呈现出明显的刑罚轻缓化趋势。为轻罪配置短期自由刑的积极价值在于:一方面,短期自由刑具有一定的严厉性,符合人们对刑罚严厉性的期待,契合报应刑的基本理念;另一方面,短期自由刑的刑期较短,这在一定程度上能够提高监狱的利用效率。然而,短期自由刑的消极影响也较为突出:其一,惩罚效果与矫治效果较弱。由于服刑期限较短,短期自由刑对罪犯的威慑效果并不明显。社会隔离的方式亦可能削弱犯罪人的社会适应能力,不利于减小犯罪人的再犯可能性。与此同时,执行机关难以在有限的时间内充分了解不同犯罪人的特点,并制定个性化的矫治方案。其二,加剧罪犯之间的“交叉感染”。对于被判处短期自由刑的罪犯,一般采取就近关押的方式,不排除与其他罪犯混合关押的可能性。短期自由刑的受刑者在执行期间容易感染恶习,不利于预防犯罪。我国刑法修正案中轻罪主刑配置如表1所示。

2.罚金刑增加

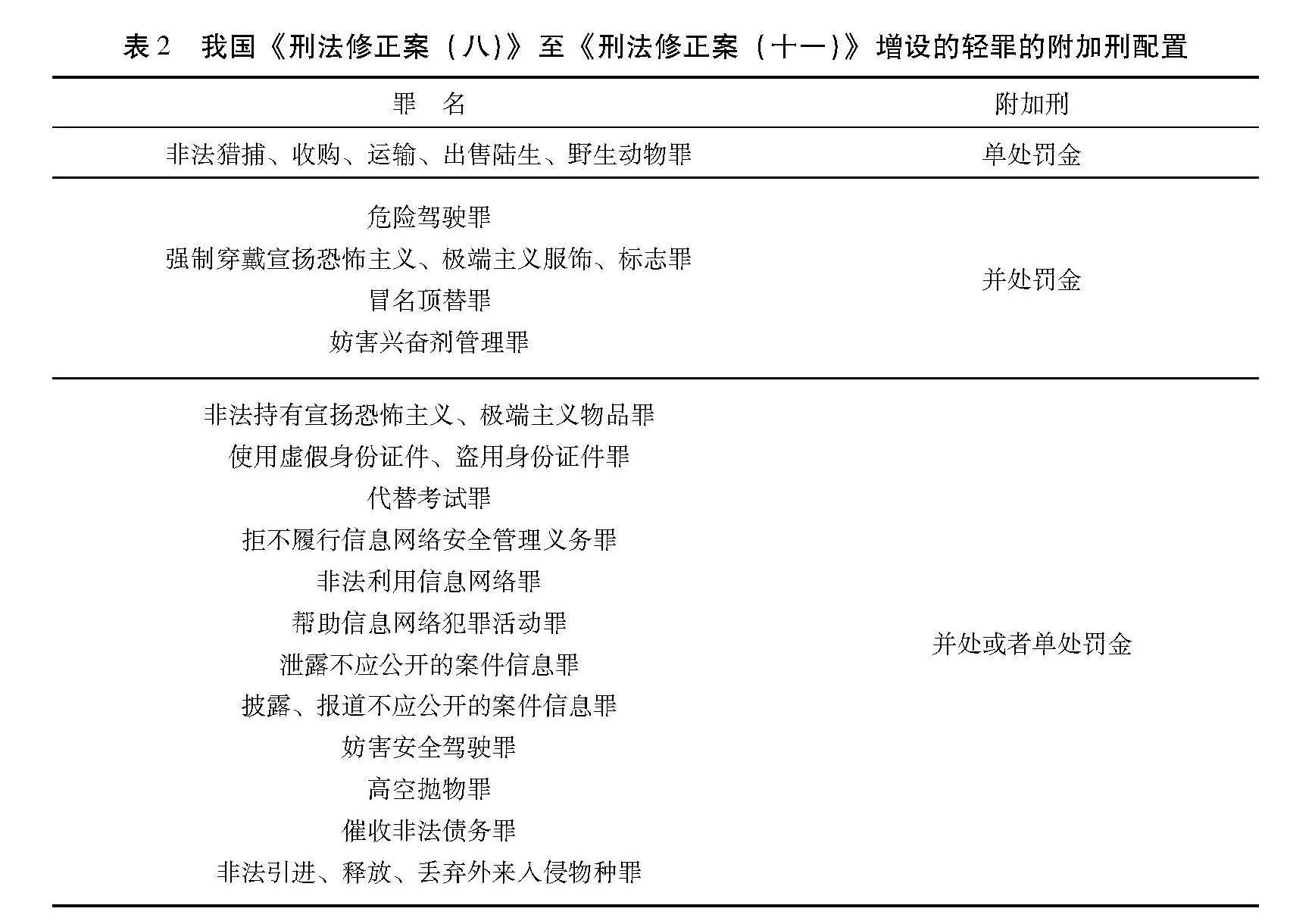

在《刑法修正案(八)》至《刑法修正案(十一)》增设的23个轻罪中,有17个配置了罚金刑。具体配置如下:第一,罚金刑的适用范围从贪利性经济犯罪领域扩展至危害公共安全罪、妨害社会管理秩序罪等非经济犯罪领域。罚金刑在非经济犯罪领域的配置体现了刑事立法对罚金刑特殊预防功能的倚重,符合轻缓化、人道化的刑罚进化趋势。第二,罚金刑的适用方式包括并处、复合(并处或者单处)三种。在轻罪案件中,单处罚金既能惩罚罪犯又可避免短期自由刑的弊端,并处罚金在发挥主刑的惩罚效果时又可有效实现罚金刑的特殊预防功能。第三,罚金刑的数额配置方式为无限额罚金制。无限额罚金制有利于保持罚金刑与社会经济发展状况之间的适应性。但是,罚金的具体数额仅依据犯罪情节这一抽象标准进行确定,这使得罚金刑的适用充满不确定性。我国《刑法修正案(八)》至《刑法修正案(十一)》增设的轻罪的附加刑配置如表2所示。

三、我国轻罪治理模式的内在机理

为保持刑法与经济社会的适应性,刑法规范有必要随着社会变迁而调整。轻罪治理模式的规制前置化与刑罚轻缓化的特征是刑法回应新时代社会治理需求的典型表现。作为我国犯罪治理机制的重要实践,轻罪治理模式的生成机制以及核心价值有待廓清,以促进该模式的体系化与科学化。

(一)轻罪治理的生成机制

1.应对社会的风险防控需求

轻罪治理模式的成型缘于抵御社会风险的需要。一方面,高速发展的现代科技在为人们生活提供诸多便利的同时也为犯罪分子提供了新的工具。相较于以传统技术为媒介实施的犯罪行为,犯罪分子利用高科技实施的犯罪行为往往具有更强的社会危害性。例如,在网络不发达的时代,公民个人信息的泄露风险以及利用公民个人信息实施犯罪的概率均较小;但随着网络技术的发展,人们在使用各种网络软件时留下的个人信息极易成为犯罪分子实施精准诈骗的基础资料。在网络社会中,借助网络技术实施的侵犯公民个人信息、网络诈骗等犯罪给个人、社会带来了巨大风险。为了加强对风险的管控,“治小罪防大害”就成为一种值得提倡的治理策略。另一方面,不断创新的技术本身隐藏着新的风险源,特别是在全球化背景下,其可能造成的危害后果极易跨越地域甚至不断扩展。许多风险一旦现实化,不仅可能造成严重的法益侵害后果,而且影响范围之广难以预计。因此,为了防患于未然,应在风险现实化之前采取必要手段进行干预。与此同时,大众传媒的迭代增强了公众的风险感知能力,特别是网络舆论的发酵极易形成风险放大效应,加剧公众的不安全感。由此,公众产生了较为强烈的维稳需求并希冀国家采取有效措施维持社会的安定有序。当社会的风险防控需求以及公众的维稳诉求传导至国家法律体系层面时,以事前预防为中心、管控风险为主要目的的轻罪治理模式就应运而生。

2.实现行政制裁与刑事制裁的有效衔接

轻罪治理模式将劳动教养制裁的部分违法行为纳入刑法体系,是后劳动教养时代行政制裁与刑事制裁有效衔接的合理选择。在劳动教养制度未废止之前,我国的制裁体系分为“治安管理处罚-劳动教养-刑事处罚”三个层级。其中,治安管理处罚制裁的行为类型通常是一般的行政违法行为;劳动教养制裁的行为类型主要是达不到刑事处罚程度的轻微犯罪行为和较为严重的行政违法行为;刑事处罚制裁的行为类型是具有严重社会危害性的犯罪行为。在特定的历史时期,劳动教养制度在打击黄赌毒、社会黑恶势力等领域发挥了积极作用,有效地维护了社会治安。然而,囿于劳动教养制度在实践中存在着“惩罚过度”等诸多弊端,该制度在2013年被废止。随后,部分具有社会危害性但未达到刑事可罚性的不法行为被分流到犯罪圈中,导致刑事立法渐趋轻微罪化。

(二)轻罪治理的核心价值

1.强化公众的规范意识

轻罪治理模式有助于为公众提供行动指南,强化公众的规范意识。“破窗理论”认为,严重的破坏总是由小处发展而来,一旦发现“破窗”便应及时修补以预防社会失序。一般而言,严重犯罪往往由“小恶”即道德瑕疵行为发展为轻微犯罪,继而演变而成。轻微的违法犯罪行为如同“破窗”,对其若不予以适当规制就容易造成犯罪的泛滥化与严重化,甚至导致社会失序。在我国“行政违法-刑事犯罪”的二元制裁体系中,刑法仅规制具有严重社会危害性的犯罪行为,处罚范围较为窄小。这意味着某些违法行为得不到应有的制裁,可能冲击公众的正义感以及全社会的道德水准。储槐植等[5]认为,“厉而不严”的重刑结构法网疏漏会造成违法与犯罪界限不清,进而使得公众产生侥幸心理而难以形成自觉守法的文化。相反,如果刑法降低入罪门槛,将一定范围内公众普遍认为触及道德底线的行为纳入刑事规制范畴,便能充分发挥刑法的行为规范功能。刑法的行为规范面向是指刑法将禁止性的行为以及违反行为准则的后果向民众提前告知,借此引导公众根据刑法设定的行为基准行事。轻罪治理模式通过制裁轻微不法行为的方式向公众传递“小恶也是恶”的观念,促使公民对自己的行为加以克制。在这个意义上,轻罪化立法对“小恶”行为的规制有利于避免部分公民实施严重犯罪,这有助于实现积极地一般预防。“事实上,法律——特别是刑法——通过对国民外部行为的约束,对于国民良好道德的养成具有其他任何社会手段或者措施不能替代的导引作用”[6]68,原因在于刑法具有其他部门法不具备的特殊手段即刑罚。作为一种剥夺财产、自由乃至生命的制裁措施,刑罚具有其他任何制裁措施不可比拟的严厉性。刑罚通过制裁规范违反者的方式向社会宣示法规范的有效性及不可违反性,以此稳固公民对法规范的信赖并强化社会大众的规范意识。

2.避免重罪被扩张适用

增设轻罪有利于避免轻罪重判、类推解释、同案不同判等实践窘况。以高空抛物罪为例,在《刑法修正案(十一)》增设该罪之前,司法实践中对于高空抛物行为的刑事规制主要依据《最高人民法院关于依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见》(以下简称《高空抛物意见》),依照以危险方法危害公共安全罪来定罪处罚。《高空抛物意见》颁布之前,我国司法实践中已经不乏适用以危险方法危害公共安全罪这一“口袋罪”的先例[7]。然而,这种轻罪重判的方式存在违背罪责刑相适应原则的正当性质疑。其一,在通常情况下,无论高空抛物行为是否发生在人员密集场所,该行为的受害人都是特定化的。因此,通常而言高空抛物行为不具有“危险的不特定扩大”的特点[8],将该行为认定为以危险方法危害公共安全罪有轻罪重判之虞。其二,根据同类解释规则,以危险方法危害公共安全罪中的“其他危险方法”应当与放火、爆炸等行为具有同质性[9]。而高空抛物行为的危险性相较于放火、爆炸等行为而言,难以满足“同质性”或“相当性”的要求。同理,司法解释将盗窃、破坏窨井盖类案件评价为以危险方法危害公共安全罪,也是采取类似的拟制规定。

四、我国轻罪治理模式的溢出效应

轻罪治理模式在抵御社会风险、强化公众规范意识以及严守罪责刑相适应原则等方面具有积极意义。然而,该模式在实践中也可能引发社会治理过度刑法化、犯罪附随后果的消极影响扩大化之溢出效应。

(一)社会治理过度刑法化

过度刑法化是指刑法在参与社会治理的过程中没有恪守与其他社会治理规范的界限,表现为国家刑罚权的膨胀与权力体系的越位[10]129。本文认为,社会治理过度刑法化问题的产生源于轻罪治理模式对刑法秩序维护机能的过分倚重。刑法的秩序维护机能是指刑法所具有的通过对社会成员进行命令或禁止以及对犯罪人实施刑罚处罚的方式,以发挥预防犯罪、保护利益、维护社会秩序的积极作用[11]3。刑法以罪刑规范的宣示以及刑罚的科处作为法益保护的途径。无论是哪一种途径,刑法都是通过扩张刑罚权的方式达成维护社会秩序之目的。轻罪治理模式将部分风险行为作为独立犯罪进行惩处,体现了以预防为主的价值取向。然而,预防本身蕴含“越早越好、越广越好”的扩张逻辑。为了实现对风险的管控和秩序的维护,刑法的调控范围可能会不当扩大,即轻罪治理模式对刑法秩序维护机能的强调可能导致罪刑规范大量增设。特别是当入罪化的方式在秩序维护方面获得良好效果时,入罪倾向可能延续,从而导致刑法越位。刑法在治理社会的过程中超出了限度便可能产生新的风险。

其一,社会治理过度刑法化会削弱刑法治理社会的有效性。“古典刑法的消极立场,是建立在前置法积极回应社会变化、积极介入社会治理的前提之上。”[12]在此意义上,刑法具有鲜明的谦抑主义精神。刑法的谦抑主义精神强调刑罚应为制裁不法行为的最后手段。社会治理过度刑法化可能导致刑法对公民行为的限制超出应然界限,进而引发公众对刑罚发动的正当性质疑。一旦过度使用刑罚手段,可能削弱民众的耻辱感,从而使其逐渐麻木。刑法治理社会的有效性由严厉的刑罚措施予以保障。当民众对过多的刑罚习以为常时,刑法治理社会的有效性便无从谈起。

其二,社会治理过度刑法化可能产生侵害个人权利的风险。刑法的秩序维护机能与自由保障机能存在二律背反关系,对其中任何一种机能的优先强调都可能导致国家权力与个人权利分配失衡。国家权力与个人权利的关系是一种此消彼长的关系,国家的权力范围愈大,个人的权利空间则愈小。国家对于犯罪的规制权力来源于公民权利等部分个人权利的让渡。国家通过剥夺少数犯罪分子权利的方式发挥刑法的秩序维护机能,以更好地实现维护秩序与保障多数公民权利的目的。作为一种公权力,刑罚权的范围在一定程度上可以反映国家权力的大小。轻罪治理模式以扩大刑事处罚范围作为防控风险、维护秩序的途径,该模式的每一步扩张都伴随着公民部分个人权利的让渡以及公民刑法义务的增加。如若社会治理过多强调刑法的秩序维护机能,可能会不当延展刑法干预社会生活的范围,过分减损公民的个人权利。

其三,社会治理过度刑法化容易使人们忽视其他规范的治理意义。犯罪圈的界限划分问题,实际上是在治理社会的过程中如何选择刑罚手段与其他社会控制手段的问题,即对社会越轨行为的控制是选择刑罚措施予以制裁还是利用非刑罚措施进行控制的问题。轻罪治理模式扩大了犯罪圈,对社会越轨行为投入的刑罚资源随之增多。刑罚固然是控制犯罪的重要方式,但其对个体行为规训作用的有限性表明刑罚并非唯一的措施。相较于严重犯罪,大部分轻微犯罪的产生往往系社会因素与个人因素叠加的后果。对于此类犯罪,仅依靠严厉的刑罚措施难以实现源头治理。针对轻微或者相对轻微的罪行使用非刑事化措施更为适宜[13]。过度依赖刑罚进行社会治理容易导致社会控制资源分配失衡,压缩非刑罚的经济、文化、教育等其他手段对轻微犯罪的治理空间,不利于形成多元化的犯罪控制体系。

(二)犯罪附随后果的消极影响扩大化

犯罪附随后果是对有犯罪前科者及其亲属适用的,对其特定权利和资质的限制或者剥夺[14]。一方面,我国犯罪附随后果的规范渊源具有多样性。犯罪附随后果广泛存在于《刑法》之外的其他法律、地方性法规、地方政府规章、行业性规定等规范之中。例如,2018年修订的《中华人民共和国公务员法》第二十六条规定因犯罪受过刑事处罚的人员不得被录用为公务员;2021年中共中央组织部制定的《公务员录用考察办法(试行)》第九条规定考察人选“因犯罪被单处罚金,或者犯罪情节轻微,人民检察院依法作出不起诉决定或者人民法院依法作出免予刑事处罚的”,不得确定为拟录用人员;2017年修订的《导游人员管理条例》第五条规定“受过刑事处罚的,过失犯罪的除外”不得颁发导游证;2023年《广州市积分制入户管理办法》第六条规定积分制入户人员应符合近5年内未受过刑事处罚的条件。另一方面,我国犯罪附随后果的规定内容具有宽泛性。犯罪附随后果的内容主要包括禁止从事特定行业、限制入学等资格、限制户籍变动、限制最低生活保障资格等[15]。再如,2015年修正的《中华人民共和国拍卖法》第十五条规定“被开除公职或者吊销拍卖师资格证书未满五年的,或者因故意犯罪受过刑事处罚的,不得担任拍卖师”;2014年修正的《中华人民共和国注册会计师法》第十三条规定已取得注册会计师证书的人员在注册后受刑事处罚的,由准予注册的注册会计师协会撤销注册,收回注册会计师证书;2019年修订的《中华人民共和国法官法》第十三条规定“因犯罪受过刑事处罚的”人员不得担任法官。规范渊源的多样与规范内容的宽泛映射出犯罪附随后果在确立与适用方面的规范性不足,难以保障犯罪附随后果适用的统一性。诚然,犯罪附随后果的负面效应早已有之,但是将其置于轻罪立法的背景下就会发现:犯罪附随后果带来的“惩罚过剩”问题更为严重。

其一,轻罪犯罪人难以再就业,复归社会阻力大。就业不仅是人通过自身劳动获得生活资料的通道,亦是实现个人价值的途径。如若我们希望犯罪人能够尽快重返社会,便应当帮助其寻找合适的工作以满足其生存和发展的需求。然而,现实中,犯罪附随后果涉及对犯罪人的就业、入学等资格的限制或者剥夺,其中职业禁止的规定占多数,甚至某些职业禁止规定与犯罪并无直接关联。例如,2017年修订的《导游人员管理条例》第五条规定“受过刑事处罚的,过失犯罪的除外”人员不得颁发导游证。但实践中可能存在犯罪人实施了故意犯罪(如危险驾驶罪),在导游未兼任司机的情况下,该行为既不会影响导游的职业技能也不会对旅游行业造成风险。由此可见,该项规定并未考虑到职业禁止规定与职业具有关联性的要求。过分限制犯罪人的就业范围将导致失业人数比重增加,进而加剧社会负累。犯罪附随后果对犯罪人就业权的侵害不仅表现在规范层面的“明文禁止”上,还存在于非规范层面的社会“隐性歧视”之中。现实中,用人单位在没有明文规定时对求职的犯罪人员大多选择拒之门外。在“明文禁止”与“隐性歧视”的双重禁锢之下,犯罪人回归社会之路困难重重。

其二,犯罪附随后果未区分轻重罪犯罪人的预防必要性大小,无益于预防犯罪。当前,《刑法》的主要规制对象由重罪转变为轻罪。犯罪类型的代际变迁使得刑罚功能发生相应变化,即刑罚的功能由报应和威慑向预防犯罪转变。刑罚理论认为刑罚的目的之一在于预防犯罪,包括特殊预防与一般预防。犯罪行为人的社会危险性存在个体差异,因此每一类犯罪人甚至每一个犯罪人的预防必要性也有大小之别。既有的大部分犯罪附随后果未针对轻重罪犯罪人的预防必要性大小进行差异化规定,形成了“不同事物却相同处理”的逻辑悖论。轻罪犯罪人因此丧失绝大多数就业机会,进而失去支撑个人以及家庭生存发展的条件。断崖式变化带来的强烈心理落差极易使轻罪犯罪人丧失对生活的信心,可能导致其步入再犯之途。换言之,犯罪附随后果对轻罪犯罪人的特殊预防效果并不显著。

其三,犯罪附随后果超过了轻罪犯罪人的责任程度,不符合报应刑的本质。现代刑罚的报应思想已经排除了同态复仇的意思,而是确立了犯罪与刑罚之间的量的关系,即刑罚不得超出责任的程度[16]42-43。“因为超过必要限度的刑罚本身也是一种不必要的‘恶害’。”[17]81由是观之,罪责刑相适应是报应刑的本质要求。犯罪附随后果缺乏统一的适用条件,其对犯罪人权利的限制同样具有严厉性。为了避免“轻罪后果不轻”现象的出现,犯罪附随后果也应当注重过罚相当。在立法上,犯罪有危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利罪、侵犯财产罪等不同类型;在学理上,犯罪存在自然犯与法定犯、轻罪与重罪之分。不同种类的犯罪所体现的社会危害性以及人身危险性迥异,因而不同犯罪人的责任程度也应加以区隔。当下,大部分的犯罪附随后果在适用条件、适用期限以及规范内容等方面并未坚持犯罪分层治理的思维,容易造成不法行为与所需承担的责任比例失调,进而背离报应刑所追求的罪责刑相适应。

五、我国轻罪治理模式的体系调适

法律的运行具有系统性。当前我国轻罪治理模式的实践探索对于传统的刑事法律体系产生“牵一发而动全身”的影响,亟须在体系上予以协同调适,包括刑事实体法上的供给以及刑事程序法上的策应。

(一)限制规制范围:畅通出罪机制

因应实践中轻罪案件占比增加的结构性变化,刑事法律体系应当畅通实体与程序两个维度的出罪机制,以理性限缩刑法的规制范畴。

1.实体法路径:激活“但书规定”的出罪功能

《刑法》第十三条从正反两个方面明确了犯罪概念,其中的“但书规定”从行为样态与最后结果两个层面为入罪化提供了实体法上的限制性标准。基于《刑法》总则对《刑法》分则应有的统摄力,《刑法》分则的全部罪名均可以适用“但书规定”予以出罪。“但书规定”中的“不认为是犯罪”是指行为具备刑事违法性,只是该行为情节显著轻微危害不大而可以采取刑罚以外的处理方式[18]。“但书规定”将不具有严重社会危害性的行为排除在犯罪圈之外,有助于限缩刑法的规制范围。囿于“但书规定”的模糊性,人们对于何为“情节显著轻微危害不大”的理解定然会见仁见智。为避免造成执法认识的不统一,应对“但书规定”的规范意涵作出学理阐释。首先,从体系解释的视角来看,“情节”应当是指与犯罪有关联的各种主客观要素,主要包括行为人的主观恶性、行为人的事后表现以及行为造成的危害后果等。其次,“显著轻微”属于“但书规定”中的行为定量要素,在对该要素进行解释时应当综合考察行为是否具备社会相当性。违法不仅存在有无之分,而且存在大小之别。只有严重背离国民情感的法益侵害行为才值得刑法谴责。最后,“危害不大”侧重于对结果的描述,其应理解为未对个人生活权利造成实质性侵害[19]。在积极入罪的大背景下,重视挖掘“但书规定”的学理内涵有助于通过刑法教义学知识的运用实现入罪与出罪的双向平衡。

2.程序法路径:拓展附条件不起诉的适用范围

构建完善的轻罪出罪机制,不仅需要深入探究实体规范的出罪功能,而且需要充分挖掘程序规范的出罪价值。拓展附条件不起诉制度的适用范围是避免刑法陷入扩张归罪窠臼的程序法路径之一。具体而言:第一,将附条件不起诉制度的适用对象扩展至一般主体。第二,在适用罪名上以“法定最高刑为三年有期徒刑刑罚”的轻罪为限。第三,所附的条件应当在比例原则的限度内具有一定的惩罚性质并兼顾预防目的,比如:赔礼道歉,支付一定数额的赔偿金,向公共团体或者社区提供一定时长的公益服务,不得进入特定场所,不得从事特定活动,接受戒瘾治疗,参加职业技能培训等[20]。第四,应当建立司法机关与社会组织的协调合作机制,以促进附条件不起诉制度在实践中的良好适用。附条件不起诉制度适用于轻罪案件可以减少进入审判阶段的案件数量,充分发挥审前程序的分流作用。同时,附条件不起诉制度对犯罪人适用的个性化矫治措施有益于实现特殊预防。概言之,附条件不起诉制度是回应轻罪治理模式出罪诉求的合理选择。

(二)刑罚配置调整:制裁手段非监禁化

轻罪治理模式的刑罚配置尚未跳脱出以监禁刑为中心的既有刑罚结构,可能导致轻罪与刑罚之间的适应性不足。面对轻罪立法持续增长的形势,刑罚种类应当向轻缓化、社会化的方向进行适当调整与补充。尤其是非监禁刑的比例应当随着轻罪立法的进程不断提高,以贯彻罪责刑相适应原则。

1.完善罚金刑机制

相较于监禁刑,罚金刑是较为轻缓化的刑种,以之处罚罪责较低的轻罪更加契合轻罪治理模式的刑罚轻缓化要求。罚金刑未限制犯罪人人身自由的特性使得犯罪人无须脱离社会生活环境,有助于避免罪犯之间的“交叉感染”。剥夺犯罪人一定经济利益的方式同样可以实现对犯罪人人身控制。罚金刑并未削弱刑罚的威慑与预防功效,反而更加契合刑罚人道化、轻缓化的发展趋势。在罚金刑的具体配置方面,可以考虑引入日额罚金制。日额罚金制是根据犯罪人预防必要性大小及个人经济能力高低判处罚金的制度[21]。此种处罚方式既有助于实现对不法行为与罪责程度之间的充分评价,又可以规范法官自由裁量权的行使。同时,可以将罚金刑易科作为日额罚金制的配套措施以提高罚金刑的执行完成度。罚金刑易科是指在罚金刑难以执行时以其他刑罚代替罚金刑,但是罚金刑易科的具体条件还有待进一步探索。

2.增设社区劳动刑

社区劳动刑的基本内容是要求服刑人员在社区参加一定时间的无偿劳动[22]。此种刑罚限制了犯罪人一定的人身自由,具备刑罚的惩罚功能。由于犯罪分子的服刑地点在社区,轻罪犯罪人没有足够的时空条件与重罪犯罪人进行交流,有助于避免监禁刑适用过程中产生的“交叉感染”之弊端。与此同时,监狱的管理压力在一定程度上能够得到疏解。更为重要的是,社区劳动刑有利于犯罪人重新融入社会,即针对不同犯罪人制定个性化的社区劳动计划,帮助犯罪人学习安身立命的劳动技能并适应社会主流生活方式。概言之,社区劳动刑能够对轻罪犯罪人科以更为恰当的刑事处罚。我国已有较为完善的社区矫正制度与社区矫正机构,这在客观上为社区劳动刑的执行提供了可供参考的样本。因此,增设社区劳动刑是促成轻罪刑罚轻缓化、社会化的理性选择。

(三)犯罪附随后果消除:封存轻罪犯罪记录

为消除犯罪附随后果的消极影响,帮助轻罪犯罪人顺利回归社会,可以在借鉴未成年人犯罪记录封存制度的有益实践经验的基础上,建立轻罪犯罪记录封存制度。

第一,轻罪犯罪记录封存的实质条件,即轻罪犯罪人满足何种条件时其犯罪记录方可予以封存。实质条件的设置可以参考《刑法》关于缓刑和假释的相关规定。一般而言,如果轻罪犯罪人在考察期内未重新犯罪即可认为行为人已经真诚悔罪。若轻罪犯罪人在考察期内又犯新罪,则该犯罪人的犯罪记录不予封存。

第二,轻罪犯罪记录封存的时间条件,即轻罪犯罪人需在考察期限内达到法定条件方可封存其犯罪记录。考察期限应当根据不同性质的犯罪进行差异化的规定。故意与过失属于犯罪的主观要件,体现了犯罪人的主观恶性大小。故意犯罪行为人对危害结果持希望或者放任的态度,而过失犯罪行为人对危害结果的态度相对消极。因此,故意犯罪行为人的主观恶性较过失犯罪行为人的主观恶性更大。在设置考察期限时,故意犯罪行为人的考察期可设置为一年,过失犯罪行为人的考察期可设置为八个月。考察期限起算时点宜规定为“刑罚执行完毕”之时。

第三,轻罪犯罪记录的封存范围应当进行合理限制。一般而言,轻罪犯罪人经过一定的考察期限即可封存其犯罪记录。但是社会危害性较大的毒品犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质组织犯罪、危害国家安全犯罪以及再犯、累犯、犯罪集团的首要分子宜排除在轻罪犯罪记录封存的范围之外。

第四,轻罪犯罪记录封存的法律后果,即轻罪犯罪人的犯罪记录封存之后,应当恢复犯罪人因犯罪而丧失或者被限制的一切权利。同时,任何单位以及个人均不得随意查询、复制轻罪犯罪人的犯罪记录。轻罪犯罪记录封存制度的建构是一个系统性、长远性工程,须立足于我国本土语境与实际情况逐步展开探索。

六、结 语

轻罪治理模式的形成适应了社会实践发展的规范需要,对于强化公众规范意识、防止轻罪重判具有重要意义。该模式强调充分发挥刑法的秩序维护机能,将部分轻微不法行为予以入罪化,阻断轻微的违法行为进一步演变为严重犯罪。轻罪治理涉及刑事实体法与刑事程序法两个维度,刑事一体化理念是完善轻罪治理体系的题中之义。为建构轻罪的出罪机制,应在实体层面充分激活“但书规定”的出罪功能,在程序层面扩张附条件不起诉的适用范围。在刑罚配置中,应扩大非监禁刑的比例以实现刑罚的轻缓化、社会化。在消除犯罪附随后果方面,应构建轻罪犯罪记录封存制度。随着轻罪治理的不断推进,如何合理框定犯罪圈的范围以及实现轻罪治理模式与既有刑法体系的融通系刑事法治难以回避的主题。在后续的研究中,应立足于整体、着眼于长远并坚持系统化的思维方式,畅通出罪机制并建立适度均衡的罪责体系。

参考文献:

[1] 刘家墉.做优新时代刑事检察新闻发布稿[EB/OL].(2023-02-15)[2024-07-17].https://www.spp.gov.cn/spp/zqxsdxzjc/22xwfbh_sp.shtml.

[2] 熊亚文.刑法前置化及其制约[M].北京:中国社会科学出版社,2022.

[3] 张永强.预防性犯罪化立法的正当性及其边界[J].当代法学,2020,34(4):104-115.

[4] 陈俊秀,岳美莲.帮助信息网络犯罪活动罪中“明知”之扩张趋势及其限缩[J].大连海事大学学报(社会科学版),2023,22(1):30-36.

[5] 储槐植,何群.刑法谦抑性实践理性辨析[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2016,37(3):59-67,191.

[6] 高勇.中国轻罪法律制度的建构[M].北京:法律出版社,2019.

[7] 陈俊秀.高空抛物罪的教义学阐释及司法适用——以《刑法修正案(十一)》与《高空抛物意见》为中心[J].北京社会科学,2021(8):57-66.

[8] 张明楷.高空抛物案的刑法学分析[J].法学评论,2020,38(3):12-26.

[9] 俞小海.高空抛物犯罪的实践反思与司法判断规则[J].法学,2021(12):81-103.

[10] 何荣功.刑法与现代社会治理[M].北京:法律出版社,2020.

[11] 李希慧.刑法修改研究[M].武汉:武汉大学出版社,2011.

[12] 房慧颖.预防性刑法的风险及应对策略[J].法学,2021(9):104-118.

[13] HUSAK D.Six questions about overcriminalization[J].Annual Review of Criminology,2023,6:265-284.

[14] 罗翔.犯罪附随性制裁制度的废除[J].政法论坛,2023,41(5):24-35.

[15] 王瑞君.“刑罚附随性制裁”的功能与边界[J].法学,2021(4):44-60.

[16] 张明楷.责任刑与预防刑[M].北京:北京大学出版社,2015.

[17] 于阳.刑罚适应性及其实现问题研究[M].北京:法律出版社,2019.

[18] 孙本雄.入罪与出罪:我国《刑法》第13条的功能解构[J].政治与法律,2020(4):111-124.

[19] 陈伟,钟滔.刑法“但书”出罪的功能失调及其规范适用[J].四川师范大学学报(社会科学版),2020,47(3):66-75.

[20] 王迎龙.轻罪治理背景下出罪模式研究——实体与程序路径的双重反思[J].比较法研究,2023(4):18-32.

[21] 曹波,李沁尧.国家治理现代化视阈中罚金刑改革论纲[J].上海政法学院学报(法治论丛),2021,36(2):140-150.

[22] 翟中东.社区性刑罚的立法与短期监禁刑问题的解决[J].法学家,2018(2):135-149,195.

Spillover Effects and System Adjustment of Chinas Misdemeanour Governance Model

CHEN Junxiu YUE Meilian

(School of Law,Fuzhou University,Fuzhou 350108,Fujian,China)

Abstract:Misdemeanour governance is an important manifestation of the active participation of criminal law in social governance in the process of social governance modernization in China,and has the normative characteristics of front-loading criminal regulation and mitigating the allocation of penalties. The misdemeanor governance model stems from the criminal laws prevention and control of social risks and the need for the convergence of different sanctioning systems,and is of practical significance in strengthening the national normative consciousness and avoiding the expansive application of felonies. However,in practice,this model also triggers the overcriminalization of social governance,the expansion of the negative impact of the collateral consequences of crime,and other spillover effects. It has “the butterfly effect” on the traditional criminal law system,and urgently needs to be systematically coordinated and adapted. In the substantive criminal law,its suggested to activate the judicial function of the “proviso”,and community work sentences should be added to socialize the allocation of penalties for misdemeanours; and in the criminal procedure law,the scope of application of conditional non-prosecution should be expanded. Records of misdemeanor offenses shall be sealed to eliminate the negative impacts attached to the crime on the perpetrator of the misdemeanor.

Key words:misdemeanour governance; collateral consequences of crime; penal configuration; sealing of criminal records