零经验小白如何开启第一次高原徒步

2024-10-15魏兴亚

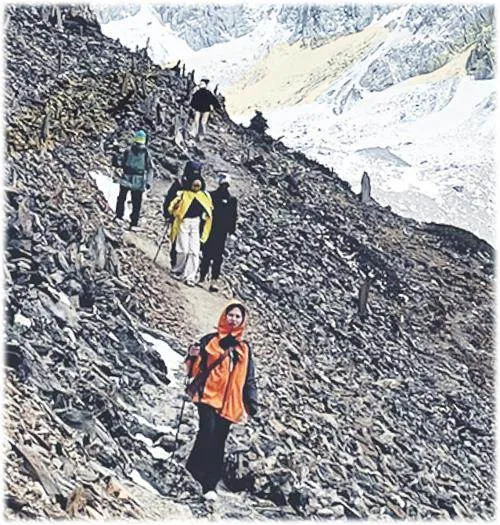

在城市里憋得久了,总归是需要一处自然的角落借以疗愈,但离家3小时车程内的山野早已被你摸得一清二楚,于是地图上那方离天更近的净土就成了下一个目标——那里有别处看不到的冰川、神山和圣湖,天空也比其他地方更蓝。这是你的第一次高海拔徒步之旅,也可能是往后千百次的开端。

高海拔徒步的魅力无以言表,但美好的风景通常伴随着凶险——就在今年5月,两名年轻的徒步者分别长眠在了海拔4600米的日乌且垭口附近和海拔4300米的盘盘山垭口附近。对高原徒步经验与当地环境认知的缺失,让他们怀着满腔热情却把自己永远留在了风雪交加的贡嘎环线上。

如果你未曾在高原上徒步,那么最好在决定出发前搞清楚你将面对的是什么,以便能在真正来到高原之后,冒最小的险,收获最棒的体验。

看不见的“高海拔之手”

初到高原,总有“无知者无畏”的头铁驴友,因为玩法过于“嚣张”而惨遭大自然的毒打,比如:

初抵高原“也太酷了”!扔下行李就开始精神抖擞地满街乱窜,当身体终于反应过来要进入高原模式,却发现储能早已透支,于是第二天头痛欲裂,只想回家。

背着沉重的背包爬坡上坎,喘得上气不接下气却笃信着“坚持一下就好了”,可惜坚持之后并非超脱的心流,而是更强烈的高反和被迫下撤的求生欲。

长途跋涉的旅途终于到站,进了酒店便急不可耐地把自己洗香香后精致出街,没想到被一顿热水澡的耗氧量和冷热空气的交替激出感冒甚至肺水肿,更想回家。

怀揣平原上“多晒太阳不长虫”的认知,美美地打算用高原的日光浴补补钙,结果被扑面而来的紫外线晒得红肿脱皮,喜提过敏性皮炎。

上述行为无非源于对高原地带的认知不足,除去少部分天赋异禀的选手,大多数人在刚刚抵达高海拔地区时,都会经历或多或少的高原反应,随便爬个楼也要一步一大喘。

地质学定义海拔超过1500米即为“高海拔地带”,而大部分平原地带的居民会在海拔2500米以上开始感受到各种微妙的身体反应,正是这些人体的生理变化,造就了高海拔徒步区别于平原徒步的最大差异之一。

随着海拔的提升,气压变低、空气氧含量也在逐步下降。海拔3000米左右时,空气中的氧含量已变为海平面的70%,而来到海拔5000米左右,空气氧含量就只剩下了50%。缺氧不可避免地导致来自低地的旅行者出现高原反应。

山本正嘉曾在《登山技巧全攻略》中写道:说到危险的高原地区,人们往往想到6000米以上的高山,但实际上4000米左右才是更经常让人致命的危险高度,例如肺水肿,几乎都发生在海拔3500~4500米的高度。

当下,不论是新手自主前往高海拔,还是商业团行程,海拔适应总是容易被忽视的一点。很多时候,由于个人或团队时间安排紧张,不得不将行程大幅度压缩,基本没有海拔适应的时间,对于一些海拔适应不好的徒步者,轻则降低体验感,重则会让身体的不适应恶化发展为严重的高山病——脑水肿或肺水肿,甚至会导致死亡。

《行走在高海拔:高原旅行探险必备医学手册》一书中作者对于高海拔环境适应给出了建议:

不同的人适应环境所需的时间不同,所以没有什么规则是适用于所有人的,但我们可以提供很好的指导方针。超过海拔3000米后应该慢慢上升,每天住宿地的海拔最多只能比前一天提高300米。白天的时候爬高一点没关系,只要晚上能下到低一点的地方睡觉就可以了(“高走低睡”)。

如果你上得太高了,没法下降——需要多休息一天,让你的身体有足够时间能“适应新的环境”。这让行程看起来似乎非常缓慢,有些人上升得很快也不会感觉不舒服,但在一个小组里总是有人是最慢适应环境的——行程表应该以他们的安全为标准。每2~3天安排1天休息也会有一定帮助。

一般情况下,高原反应可在3天内得到缓解,7天内便可基本适应(身体在缺氧环境下会生成更多的血红细胞来运输氧气,这些红细胞需要7天的时间才可以成熟)。

但是,即便以前上过高原并且“侥幸”没有严重的高反,也并不意味着下次来就能“随心所欲”,花几天时间适应海拔的变化,是每一次高原旅行都少不了的功课。

我曾见证了“叫嚣”着自己上次来都没有高反的朋友,因为那次时间有限,抵达拉萨的第二天就去爬了布达拉宫,晚上回去还冲了个澡,而几乎是刚洗完出来就把胆汁都吐出来了,吓得我连夜把她送去急诊。这只是在拉萨,也仅仅是爬了一个布达拉宫。前往山野负重前行的徒步者们,切不可盲目自信,只有做好万全的适应准备,才能享受途中的风景。

我该怎样做准备

选择合适的季节

最不同于南方的热、北方的冷、中部平原的四季分明,高耸的地势、复杂的地貌赋予了高原独特的气候构成。高原通常干燥、风大、紫外线强烈,昼夜温差大,降水不均……选择进山时机不仅要考虑气温、日照、降水、风速等综合因素,甚至还要顾及季风或西风带的影响以及纬度高低的不同。

这些都是需要你花上一些时间做好的功课,不妨在确定目的地后,详细研究一番。

以线路众多的西南藏区为例。这里春夏季节气候湿润,含氧量较高;5、6月时高山杜鹃盛开,但更高的垭口仍是大雪纷飞;7、8月的雨季遍布草原花海,但山洪或大雾的风险也不容小觑;9、10月份之后天气终于放晴,但含氧量也开始下降;直至11,12月份的气温更低,但晴天的次数增加,也正是欣赏壮阔雪山的好时候;1、2月大雪封山,很多线路不再适合前往,直到3、4月份逐渐重新开放,但仍需时刻关注降雪情况。

这些躲不开的自然因素使得“何时进山”变得尤为重要,因此出发前,一定别忘了尽可能多地了解此行目的地的天气状况。

若是拿不定主意,可以根据个人对时令景观的偏好作为参考:想看野花环绕的高山海子,就要做好防雨的准备;若向往巍峨的雪山,则需带好防寒的衣物。如果遇到极端天气,也一定配合当地政策,绝不要在封路时贸然前往。

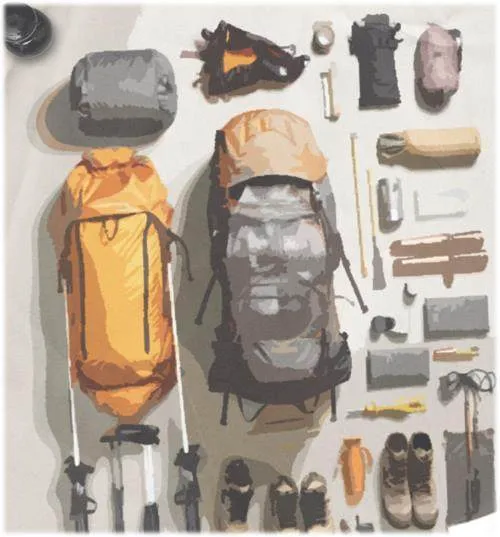

选择合适的装备

充分了解目的地的环境后,就该着手准备装备了。由于高海拔地区的活动更为消耗体能,因此在装备上既要考虑防风、防寒、防晒,也要保持一定的轻量化,避免携带过重的行李导致快速疲劳。有条件的话,尽量加入配备马帮的商业团队,让自己轻装上阵。

同时,如果你对于各类装备的选择搭配还不甚了解,还应小心陷入盲目追求轻量化误区,把底线始终保持在“让自己感到舒适”的基础上,才能在第一次的高海拔徒步上有更安全的体验。

徒步装备

高原地区昼夜温差大,衣物携带要谨从三层穿衣法(排汗层、保暖层、防风层),并携带手套、防寒帽等御寒单品;雨衣除了下雨之外,在身上衣物无法抵御寒冷或大风时也可以穿上保命(救生毯同理);魔术头巾的功能众多,既能当作面罩防晒防寒,也能作为围脖起到有效的保暖作用。

高原路况复杂,一双中高帮防水徒步鞋能帮你更好地适应各种地形,搭配加厚羊毛袜,给双脚提供舒适的防护;如徒步路线中涉及冰雪或积雪路面,雪套和冰爪也可酌情携带。此外,在城郊单日徒步显得“可有可无”的登山杖和护膝,则在高原寒冷又崎岖的道路上显得更为重要,它们能保护膝关节不受伤害,而这决定了你能在高原上走多远;防水又耐低温的头灯同样建议时刻配备,仰望星空之前,先用它照亮脚下的路。

保温杯

在高原上多喝热水可以减缓能量的流失,如果夜间温度降至零度以下,保温杯也能避免饮用水结冰。

防晒用品

紫外线是高原上的另一大“杀手”,晒伤引起的皮肤红肿、脱皮、破损同样令人苦不堪言。不论天气阴晴,最好都涂上高倍数的防晒霜(SPF值50+)和有防晒指数的润唇膏,同时搭配长袖长裤、遮阳帽、运动墨镜/雪镜等物理防晒。

露营必备

想要露营的同学请注意:

切记选择有足够的充绒量的羽绒睡袋!同时根据此行目的地的最低温度挑选合适温标的睡袋;选择高R值的防潮垫:充气垫通常小巧轻便,适用极端温度,但有破损漏气的风险,并且价格较高;泡沫垫(蛋巢垫)轻便,结实,价格低廉,但体积大、需要外挂背负。以上两种可根据个人需要选择或者搭配使用,以获得更为舒适的睡眠体验;选择有足够抗风雨指数的专业帐篷,内、外帐分离的结构可有效减轻帐内结露、打湿物品的情况。

如果你有兴趣尝试高海拔露营却缺乏相关的经验,相比于自己购买装备,我们更建议你报名参加那些能够提供露营装备的商业徒步旅行团,最大限度地保证自己的露营体验。

提前进行体能锻炼

对于一场高原徒步之旅,最重要的东西永远是自己的身体,不如趁着离出发还有1~2个月的时间,赶紧给自己上上强度。日常进行一些针对性的训练,无疑会在关键时刻助你一臂之力:

“每周一山”,让身体提前进入“山地状态”,同时锻炼耐力;

每周3~4次有氧训练,如通过游泳、慢跑5公里等锻炼心肺;

加强对肩背、臀腿的力量训练,增强身体肌肉力量;

将此次出行可能背负的重量打包,进行负重爬楼梯来模拟“实战”情况等。

需要注意的是,出发前一个星期请减少有氧运动,平缓心肺对氧气的需求,给身体充分的时间休息恢复,为即将到来的旅行留出缓冲时间。

体检与携带药品

初上高原的徒步者如果对身体状态比较担心,可以提前做一次体检,若是患有心脑血管基础疾病及呼吸、消化、神经和循环系统重度疾病,则不建议冒险出行;而正在感冒以及存在上呼吸道感染、发烧等症状的同学,也请等到彻底病愈之后再出发。

可以救命的高原徒步常识

万事俱备,是时候启程了!知道你已迫不及待地想要上路,但是你先别急,下面这些知识点看似老生常谈,但背后却饱含科学依据,有些甚至是由生命做代价而总结出来的。

保命知识点先记住

多喝热水

不断呼吸干冷的空气会让人体水分加速流失,输氧能力下降也会导致人体血液黏稠,而及时补充水分可以促使体液平衡,增强供氧能力,缓解高反症状。

“不渴”只是假象,也别嫌上厕所太麻烦,炫一碗富含水分、能量和电解质的酥油茶,或者多喝添加葡萄糖或果珍的热水,都是高原快速回血的良方。

留意夜间

高原夜间气温降低,更加容易引发缺氧,而密闭的房间、躺下后被限制运动的胸廓,也都会让呼吸变得更加困难。因此睡眠时的通风和保暖一样重要,在酒店里别忘开一扇窗户,住进帐篷更需要注意空气流通;若是睡眠时感到头疼,也可垫高上半身,严重时及时吸氧。

合理膳食

尽量食用清淡并容易消化的食物,减少肠胃承受的刺激与负担。如果食欲不佳,可以少食多餐,持续摄入米粥等流食。行程中所消耗的能量,同样需要脂肪、蛋白质、维生素等均衡营养进行补充,每日服用复合维生素片也可有效减轻高反。

心态要稳

或许你会因为终于来到期待已久的高原而感到兴奋不已,但还请尽量稳住——在高原上,因为过度亢奋而把自己“作”进医院的故事不在少数,太过刺激的活动极有可能让此行的万般准备功亏一篑。

不要洗澡洗头

热水会加速血液循环,导致身体耗氧量增加,加之热气蒸腾的封闭浴室更容易引发缺氧。此外,初到高原时免疫力有所下降,若是被洗澡后的冷热温差激发感冒,更是很可能引发肺水肿等严重病症。不过好在高原气候干燥,即便几天不洗澡也不会像在平原地区那样难受。

注意身体变化小心“高山病”

除了上述提到的“主动防御”,也别忘了时刻关注自己的身体反应,以便在最短的时间内判断身体的适应情况。

典型的高山病包括急性高山症(俗称高反),包括高原性肺水肿和高原性脑水肿。急性高山症的症状以头痛、疲劳、眩晕及食欲减退、恶心、呕吐等胃肠道问题为主。轻度的症状可以在逐步的适应中减弱,而一旦转为肺水肿和脑水肿,则应该迅速撤退至低海拔地区(海拔降低800~1000米即可得到明显缓解)。

高原性肺水肿

急速的海拔爬升通常是诱发高原性肺水肿(即肺部液体蓄积)的元凶之一,其轻微症状表现为干咳与呼吸急促,中度症状包括休息状态下呼吸短促、唇部和指甲发绀(指甲呈青紫色),重症时则出现呼吸困难并伴随啰音,同时可能咳粉色或带血痰。

监测血氧饱和度

高山病多凶险,便携的小型血氧仪(或者带有测算血氧功能的运动手表)则是你自我检查的好帮手。健康人在平原地区的血氧浓度通常为98%~100%,但在海拔4000米时便可能降到80%。若是检测到自己的血氧低于该数值,那么接下来的行动就需要格外谨慎了。

高原性脑水肿

高原性脑水肿相对少见(即脑部液体肿胀),却更加致命。其症状具体表现为头痛、嗜睡、意识模糊、认知不清和步态共济失调,后者可以通过“直线测试”来判定:让被测试者以脚后跟紧贴另一只脚的脚尖走直线,如果无法完成,则需要立刻下撤。

解锁高原徒步的隐藏技能

日常训练所积累的体能之外,掌握一点呼吸和步伐上的小窍门,同样可以减少高海拔徒步过程中的辛苦。

呼吸

采用缓慢、深沉的腹式呼吸,特别注意呼气要彻底,这样可以交换更多的肺部空气,增加吸入体内的氧气。有效的腹式呼吸能够通过练习实现:平躺下来,在腹部放几本书,有意识地让书随着呼吸上下移动。记下这种感觉,并将其运用在高海拔的徒步过程中。

步伐

尽量保持缓慢的步行节奏,以减少身体的过度耗氧,步频大约控制在每分钟40~50步即可。此外,每走5~10分钟可停下间歇休息——原地站立,并用半分钟的时间调节呼吸和心率。

新手注意事项

选择你的队友

相比城郊大山的单日往返,远在天边的高原徒步显然更难找到合适的同伴,而这恰恰是行前最重要的步骤之一。纵览近几年的高原及平原山地事故,其中20%~30%都因独行导致,“不要一个人走”这条原则,也始终值得被强调。

即便是机缘巧合找到了AA约伴的队友,也需要做到知己知彼。想想这些问题:

01我是否了解队友的出行能力(Ta/Ta们是否拥有高海拔徒步的丰富经验、大家是否对潜在的风险准备了应急预案)?

02我们是否拥有相同的价值观与徒步风格(重装还是轻装、多拍照还是快快走)?

03我对这个团队的信任度(与队友的关系是否牢固、整个团队在危急关头能否共同进退)有多高?

04我自己是否具备独立下撤的能力(是否拥有合适的装备、对此次行程计划是否足够了解、能否自主导航,以及是否具备一定的野外生存和自救能力等)?

如果你的队友们让你暂时无法得到上述问题的满意答案,那么最好还是继续找找吧。就像文章开头提到的那位徒步穿越贡嘎线的户外爱好者,就是由于落单掉队后独自扎营,疑似因为高反等因素最终不幸遇难。

因此对于入门级选手而言,跟随专业的商业团队总归是最好的选择。商业团队对队员负有安全保障义务,优秀的商团会集合经验丰富的领队和当地向导,最大限度地保证队员的安全。在多日线路上,商团一般会提供合适的过夜装备和餐食,这也大幅降低了参团者行前准备的难度。

然而目前户外市场尚不规范,如何筛选合适的商团也并没有具体的标准,建议报团前通过了解俱乐部规模、查看领队培训证书等方式仔细甄选,并尽量选择知名度较高的平台。

尊重当地的一切

高海拔地区生态脆弱,一经破坏便难以恢复。我们在徒步时要多加小心,尽量在已有的路径上行走,并选择在植被匮乏的地表或规划好的营地扎营,离开时也记得把产生的垃圾全部带离,尽可能地减少对当地环境的破坏。

另外,不少经典的藏区徒步线路原本是当地藏民的转经线路,作为外来的到访者,也请对本土的信仰和习俗保持尊重,友善地和当地人进行交流。

别忘了买一份保险

2024年2月,一名中国徒步者在尼泊尔EBC环线上遭遇严重的高原反应,但保险公司以目的地不在保障范围内而拒绝救援。这名徒步者最后因为未被及时救援而不幸去世,而这则新闻也再次将购买户外保险这个明明很重要、却也容易被忽视的问题摆上台面。

目前常见的旅行保险通常以景区等低风险地区作为保障范围,而对于在高海拔地区进行徒步的人群来说则需要格外小心。购买保险的时候,要确保自己买的是针对特定高风险的户外保险,详细阅读保险的保障范围、免责和释义条款,同时注意:

01需涵盖对山野户外等"高风险"行为的保障;02留意释义条款上标注的适用海拔范围;03保险责任是否包含"高原反应",以及其释义的范围;04是否有涵盖适合线路的救援(有的救援保障在附加条款中)能力等。

购买保险时,可使用录屏等手段保留当时的条款规定,以防日后产品改版或下架。在出发前,也可分享保单信息给随行的队友及在家的亲友,并特别留意救援电话联系方式,做到有备无患。

写在最后

最后,你终于挥别曾经让你紧张又期待的高原荒野并安然回家,但这场旅行的体验还未彻底结束。

重返氧气充足的平原,你或许仍会在最初的1~2天内出现嗜睡、头晕等症状,但它们将比你刚上高原时遭受的高反更快地消失。称一称体重,说不定还会惊喜地发现自己掉了几斤——尽管用不了太长时间,你的身体就会无比自觉地把过去几天吃过的苦都补回来。而一路饱览隐世秘境的绝美景观之余,所有听闻的更多奇趣路线、见识的更多炫酷装备、探索的自己身体极限,都会成为你开启下一场远行的动力。