通过“生物与环境”单元生态环境教学设计跨学科实践活动

2024-10-15胡文娟

〔摘 要〕 本文旨在探讨基于生态环境教学的小学科学跨学科大单元教学实践策略。通过分析大单元教学模式的结构,结合跨学科进行多课时教学,将教学目标、知识点、课时、作业、展示、评估等建设成一个微课程,解决真实情境中的问题,为小学教育者提供一个有效的教学模式。研究表明,基于生态环境教学的小学科学跨学科大单元教学能够提高学生的学习兴趣和学习效果,促进学生在小学科学、小学语文、小学美术等学科中的综合能力的发展与知识运用。

〔关键词〕 小学科学;生态环境;跨学科;大单元教学

〔中图分类号〕 G424 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1674-6317 (2024) 22 050-052

一、问题的提出

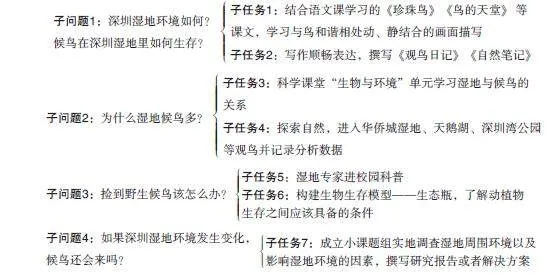

本研究旨在解决小学科学教学中存在的问题,即传统课堂教学模式下学生学习氛围不足、没有深入理解学习、学科之间联系不紧密等。在传统教学模式下,学生在被动接受知识的过程中缺乏主动性和创造性思维,一味地接受“填鸭式”教学。同时,学科之间联系不紧密,使学生无法将所学知识在实际生活中进行综合运用。鉴于此,本研究以小学科学教科版五年级下册第一单元“生物与环境”为例,结合华侨城小学生态教育的特点和周边生态环境,如华侨城国家湿地公园、华侨城天鹅湖、燕晗山郊野公园等,把教育的触角由校内延伸向校外,实现校内教育与校外实践教学有效衔接,进行了跨学科大单元教学模式的实践探索。通过真实情境问题——每年冬天深圳为什么有这么多候鸟,对真实驱动性问题进行分解,形成几个子问题,再对相应的子问题设计一系列跨学科子任务,最后形成解决真实情境问题的作品或者方法和模式。

二、实施过程

(一)教学目标的确定

在实施基于生态环境教学的小学科学跨学科大单元教学之前,首先需要明确教学目标,包含以下几个方面。

生态环境知识的掌握:通过小学科学教科版国家课程“生物与环境”单元的教学,让学生了解生态系统的组成及其功能,能够举例说出地球上存在的生态系统,区分不是生态系统的生态群落。

科学探究实践思维的培养:《义务教育科学课程标准(2022年版)》指出,探究实践主要是指在了解和探索自然、获得科学知识、解决科学问题,以及技术与工程实践过程中,形成的科学探究能力、技术与工程实践能力和自主学习能力。通过真实情境的创设、实地调查的方式,培养学生的观察能力、数据分析能力以及问题解决能力,使他们能够运用科学的方法探究真实的问题。

环保意识的提升:通过学习和实践,使学生认识到保护生态环境的重要性,树立环保意识,并能够在日常生活中践行环保行为。

综合能力的提升:通过跨学科大单元教学,将小学语文统编版五年级下册对鸟的写作描写、小学美术对动物外形的记录与小学科学“生物与环境”教学相结合,形成跨学科的大单元教学内容。从而提高学生的学习深度,加强对生态环境保护意识的培养,提升学生科学、语文、美术等学科的综合运用能力、团队合作能力以及创新思维能力。

(二)大单元教学实践活动的设计与实施

生态主题:华侨城湿地实地调查候鸟跨学科大单元教学设计。

大概念:生物活动与环境。

核心问题:探秘湿地与候鸟。

(三)教学评价的实施

在实施基于生态环境教学的小学科学跨学科大单元教学时,对相应的子任务形成的成果作品需要进行科学的教学评价。包括以下几个方面。

小组合作评价:采用多元化的评价方式,例如观鸟过程中的协作精神、管理能力等。

观鸟过程性评价:采用综合性的评价方式,对观鸟过程中的装备管理、实验数据记录、参与态度等方面进行评价。

展示性评价:采用展示性的评价方式,展示学生的学习情况。例如《自然笔记》评比活动,对是否符合自然笔记的结构、画的候鸟图是否真实、排版是否美观合理、描写是否真实不夸张、是否有细节等方面进行评价。

三、设计实践活动

(一)生态系统模型

为了帮助学生理解生态系统的基本组成及其功能,我们结合五年级下册课本内容第7课《设计制作生态瓶》设计了一项制作生态系统模型的活动。这一活动融合了科学知识,将知识具体化,培养学生科学思维中的构建模型思维,具体步骤如下。

确定模型主题:首先,学生需要选择一个生态环境中的生态系统作为模型的主题,例如池塘生态系统、森林生态系统、湿地生态系统或海洋生态系统。

收集材料:学生需要收集制作模型所需的材料,如池塘生态系统模型(生物与非生物共同作用),需要鱼缸、水草、石头、自然水、小鱼、螺等,探究生态系统模型内生物与非生物之间的相互作用,生物之间存在食物链的关系。

设计草图:学生需要先在纸上画出池塘生态系统模型的草图,确定这个池塘生态系统里生物与非生物的位置和合适的数量比例。

制作模型:根据草图,学生开始动手制作生态系统模型。在这个过程中,他们需要考虑到生态系统的各个组成部分,如生产者、消费者和分解者,以及它们之间存在的食物链关系。

展示与讲解:完成模型后,学生需要展示自己的作品,并向全班同学讲解其设计思路和生态系统的功能。

这一活动,不仅能帮助学生直观地理解生态系统的基本组成和功能,还能培养他们的动手能力和团队合作能力。

(二)生态环境调查报告

为了让学生深入了解湿地环境中的生态问题,有兴趣的学生成立了两个课题小组,一个调查华侨城湿地环境以及候鸟多样性,另一个调查深圳市福田区红树林自然保护区里候鸟混群行为。步骤如下。

确定调查主题:成立课题小组,确定研究主题,制订研究计划。

实地调查:学生分组进行实地调查,收集数据。在这个过程中,他们需要运用科学的方法,如观察、记录、分析等。

数据分析:完成鸟类种类数量等多样性调查以及湿地生态情况调查后,学生需要对收集的数据进行分析,找出问题的关键点和解决方案。

撰写报告:根据调查结果,学生撰写一份详细的调查报告,内容包括调查背景、调查方法、数据分析、结论和建议等。

报告展示结题:学生在班级中展示自己的调查报告,并进行讨论和交流,专家点评并结题。

这一活动不仅培养了学生的科学探究能力和数据分析能力,还增强了他们的社会责任感和环保意识。

(三)跨学科撰写观鸟日记和自然笔记

结合语文课学习的《珍珠鸟》《鸟的天堂》等课文,学习如何用动静结合的描写方法,对鸟类以及周边环境进行记录,并撰写《观鸟日记》。记录充满变化的自然景物,体会动静之美,发现自然的奇妙与美好。

通过实地调查和观鸟日记,学生用科学的表达方法和格式,结合小学语文和小学美术相关知识制作科学《自然笔记》。

这一活动培养了学生对跨学科知识的运用,也提升了科学学科知识的积累、语文学科写作的顺畅表达能力以及美术学科的审美能力。

四、反思与总结

(一)反思

这次跨学科大单元教学的设计立足于开展观鸟课程中的真实驱动性问题,通过活动体验,强调学生在实践情境中发展解决问题的能力,促进教—学—评一体,知行合一。我们积极拓展科学教育渠道,探索课内与课外、校内与校外的教育资源融合,为学生打开科学学习的空间。整合社区资源,建立了丰富的校外生态教育实践基地,如华侨城国家湿地公园、华侨城天鹅湖、燕晗山郊野公园等,把教育的触角由校内延伸向校外,实现校内教育与校外实践教学有效衔接。我们将观鸟课写进学期教学计划,从2019年至今,每一年的候鸟季,都在学校五年级全年级开设观鸟课程。在不断修正和完善中找到了一套适合我校实际情况又便于借鉴的观鸟课程的教与学的可操作性模式,实现了对学生核心素养的培养。在这次跨学科大单元教学实践中,我们取得了一系列积极的教学效果,但也存在一些问题和不足,具体如下。

教学目标的完成情况:通过一系列跨学科教学活动,学生掌握了生态环境的基本知识,培养科学探究能力和环保意识。但仍有部分学生存在理解不透彻的情况,需要进一步加强教学内容的讲解和拓展。

教学方法的应用效果:采用探究式教学法、PBL项目式学习、体验式学习和跨学科大单元教学法等多种教学方法,然而,在实际操作过程中,部分学生的探究能力和团队合作能力较弱,影响了教学效果。需要进一步加强对学生探究能力和合作能力的培养,提供更多的实践机会和指导。

在发现问题后,我们深度思考,并迅速地做出反应,找出解决问题的策略,但是在实际操作过程中还有些细节做得不够,如资料的收集和整理不够及时,成果呈现的方式不够丰富。在未来的工作中,我们将更加注重分享和推广我们的经验和成果,并积极带动深圳的国际生态学校一起参与研究,共同进步,让更多的师生受益,让更多的人关注我们的家园。

(二)总结

在本次跨学科大单元教学实践中,要遵循一定的步骤,具体如下。

明确单元教学的统摄者:大单元教学中,“大问题”或“大任务”或“大观念”是整个教学活动的统摄者,是作为大单元学习的骨架,支撑所有的学习活动,必须明确、具体、可操作。通过有组织的统摄,可以确保教学活动的有序进行,帮助学生掌握知识、培养能力和提升素养。

整合教学内容:跨学科大单元教学需要对各学科内容进行有机整合,形成一个完整的教学单元。通过子任务子课时的各学科整合教学内容,加深学生对问题的综合认识,培养他们的综合能力和创新思维能力。

利用多种教学资源:教学资源是教学活动的重要支持,需要充分利用各种教学资源,丰富教学手段,提高教学效果。可以是周边生态环境,例如公园等;可以是周边博物馆等研究历史文化的场所;也可以是周边工业区、美食街等。只要善于发现,知识来源于生活。

实施科学的教学评价:教学评价是教学活动的重要环节,大单元教学中采用“教学评一体化”,能够很好地反馈学习者学习效果。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准[M].北京:北京师范大学出版社.2022.

[2]倪媛.核心素养背景下小学科学大单元教学设计策略研究[J].天天爱科学(教育前沿).2023(5).

[3]义务教育教科书.科学.五年级下册[M].北京:教育科学出版社.2020.

[4]义务教育教材.科学教师教学用书.五年级下册[M].北京:教育科学出版社.2020.