核心素养导向的教学目标设计

2024-10-15李存代

〔摘 要〕 在深化以核心素养为导向的新课程改革育人实践中,如何基于核心素养导向进行小学科学教学设计,为我们的教学构建整体架构,促进小学科学教学逐步走向以素养为导向的课堂教学,是当下小学科学教学探索和努力的方向。

〔关键词〕 小学科学;核心素养;教学目标;设计

〔中图分类号〕 G424 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1674-6317 (2024) 22 034-036

《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)贯穿始终的主线是聚焦核心素养发展。培养学生核心素养成为小学科学课程总目标和育人导向,核心素养目标明确了在教学中教师对学生学习的期望,并为学生的学习成效提供了衡量标准。核心素养目标要求教师以素养为导向,整合知识、技能和态度,培养学生的科学思维和创新精神,促进学生全面发展。

一、核心素养目标的内涵与特征

《课程标准》明确科学课程要培养学生的核心素养。科学课程的核心素养主要指学生在学习科学课程的过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展所需要的正确价值观、必备品格和关键能力,是科学课程育人价值的集中体现,包括科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等方面。

教学目标是教师进行教学设计、开展教学活动的纲要和总框架,有了明确、具体、可操作性强的教学目标才能精准地确定教学重难点。在新一轮的课程改革中,核心素养导向的教学目标被赋予了更加重要的地位。核心素养是党的教育方针在课程育人目标中的具体体现,是连接课程总目标与具体教学实践的桥梁和纽带。核心素养目标强调以学生为中心,注重学生的全面发展;倡导学生通过“做中学”的探究实践,培养学生的科学素养;强调教学目标的整体性、基础性、延续性,凸显为学生终身发展奠基这一长远目标。教学目标包括课程目标、单元目标、课时目标等。本文着重讨论核心素养导向的课时目标(以下简称“素养目标”)。

二、从三维目标走向素养目标的教学目标设计

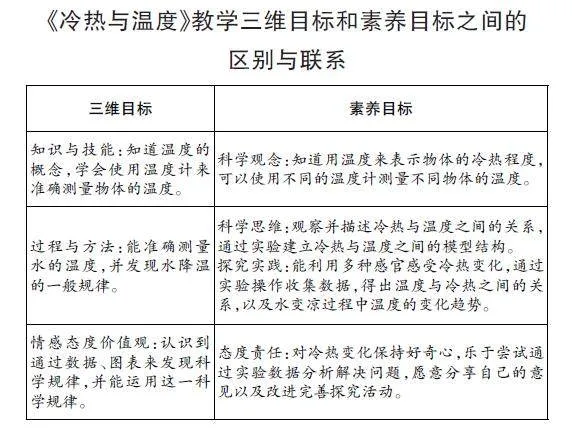

小学阶段作为学生学习科学的启蒙阶段,科学素养的培养尤为重要。以苏教版四年级下册《冷热与温度》教学目标设计为例,对比三维目标和素养目标之间的区别与联系(如下表)。

从以上两个不同维度的教学目标设计来看,它们具有一些相同点:一是目标的指向一致,都以冷热与温度之间的关系为主要内容;二是根据学生的认知水平层层递进设计教学活动,体现以学生为主体的导向。

两者不同点在于:一是设计的维度不同,两者之间互有指向,素养目标更加凸显科学思维培养;二是表述的行为动词不同,素养目标更倾向于认识现象、描述特征等学习行为的叙述;三是素养目标外延包含三维目标,其内涵也更为丰富。

只有从学科的角度辨析两者之间的关系,才能在教学设计过程中更好地进行基于素养的教学目标设计。三维目标是素养目标的前提和基础,两者都重视知识技能的掌握和运用;素养目标不是推翻或者颠覆三维目标,而是对三维目标的发展与优化、改革与创新。素养目标超越所教知识与技能,突出强调社会责任感、创新精神和实践能力。从立体结构的三维目标走向多元的素养目标,这不仅是课程改革发展内驱力的产物,更是社会发展对教育改革的必然要求,素养目标更切合立德树人根本任务,更能体现人的全面发展要求。

三、合理建构素养目标各要素之间的关系与内容

根据《课程标准》对素养目标各要素的表征叙述,在学生素养形成过程中科学观念、科学思维、探究实践最终都是为了支撑和形成必备品格——态度责任。科学观念是素养之基,学科知识是核心素养的载体;科学思维是方法论,探究实践是运用科学思维解决实际问题的过程,两者都是关键能力;态度责任体现了价值观和方向。素养目标各要素紧密协同,在相互融合中构成了素养目标体系。

依照素养目标各要素之间的关系,在目标设计时需要对诸多的目标内容准确地定位归类,如知道植物的生长需要水、阳光、空气是学生通过学习要建立形成的对客观世界的科学认识,我们把它作为科学观念的目标内容;运用数据分析归纳影响斜面拉力大小的因素是学生对客观事物的认知方式,也是学生在学习过程中要形成或者运用的科学思维;连接简单电路是学生通过做中学的方式获得科学认识的过程,是探究实践目标内容;尊重数据,尊重生命是学生在学习过程中要形成的科学态度和社会责任。

四、在核心概念学习中培养核心素养

《课程标准》中设置了13个学科核心概念和4个跨学科概念,每一个核心概念都蕴含着不同的素养目标,进行素养目标设计要将素养目标的四个维度融入学科核心概念的学习过程,让学生在基于素养的学习中,建立起稳固且扎实的科学概念。

在进行《昼夜交替》教学时,对应的核心概念是9.2“地球绕地轴自转”。在进行素养目标设计时,我们要围绕学生核心概念的形成进行目标设计。如,学生能够基于明暗变化、太阳东升西落等地学事实,借助器材,根据假设形成的方案开展模拟实验(探究实践),建构模型、寻找证据,在分析、比较、推理论证的过程中,对昼夜交替的成因做出合理解释并建构科学概念(科学思维),在合作交流中相互交流分享(态度责任),最终实现昼夜交替成因及地球自转方向等相关概念模型的构建(科学观念)。“地球绕地轴自转”的教学内容还涉及人类对宇宙认识的科学史、卫星及月球等有关内容,教学目标设计要根据具体的教学内容设计素养目标,通过素养目标的实现与累积,最终让学生形成清晰、准确的科学概念。

五、素养目标设计要注重素养进阶

在教学过程中,学生的知识和经验的获得需要经历由浅入深、由表及里、循序渐进的过程,有时还需不断重复迭代。教学目标设计要关注各目标内容的进阶要求,以“地球”的科学观念目标设计为例(如下表)。

关于对地球的认识,不同年级对地球这一科学观念目标要求不同,教学目标设计要体现进阶要求,依据学业要求和学业质量的标准,建立起具体学习内容和核心素养之间的关系。既要符合学生的已有认知,还要注重通过本课的学习为今后更高阶段的学习做铺垫;既要系统设计单元大目标和课时小目标,体现大单元教学的整体性,还要衔接好学段目标,建立系统的素养目标培养体系,在学生科学素养不断形成过程中,整体提升学生的科学素质,落实课程育人的总目标。

六、素养目标设计中行为动词和行为条件的准确表述

教学目标的叙写并没有统一的标准和范式,但也必须符合一些要求。

例如,苏教版五年级上册《刺激与反应》教学目标设计如下。

科学观念:认识到刺激能够引起反应,个体反应速度各不相同,人体具有本能反应。

科学思维:在游戏中分析引起反应的因素,通过实验数据的分析,归纳说明反应速度有快有慢。

探究实践:通过生活经验和课堂体验说明刺激与反应的关系,基于数据归纳概括反应个体差异性。

态度责任:对刺激与反应具有浓厚的探究兴趣,学会与他人合作记录数据并归纳概括反应的特征。

在教学目标叙写中, 行为主体(学生)一般会省略掉,行为动词表述为(学生)认识……分析……,归纳……概括……,设计……改进……,感受……,养成……,《课程标准》中枚举了“课程内容中使用的行为动词”49个,并且按照由浅入深,由表及里,从认知、技能、体验层面分三级准确表述,进阶设计。行为动词的精准与丰富,也进一步强化了行为主体经历实践活动,通过分析数据,基于证据能清楚、准确、自主实现素养目标表现程度,使得教学目标的叙写更加清晰准确,避免了含糊其词,指向不明。素养目标对于影响学生产生学习结果的特定的限制或范围、在学习过程中的行为条件要进行科学准确地表述,要充分考虑学情、教情、校情,站在有利于学生学习的角度定位教学目标,对不同类型行为条件准确表述,如“基于数据做出判断”“通过相互交流改进方案”“用画图的方式表达自己的设计”等。

素养目标是课堂教学培育核心素养的起点和归宿,更是进行教学设计的根本。在课程目标个性化过程中,设计清晰且准确的素养目标,让科学课堂走向以素养发展为导向的科学课,适应新时代科学教育改革发展趋势和要求,培育有理想、有担当的时代新人。

参考文献

中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2022.