指向思维能力提升的深度阅读实践策略

2024-10-14曾思雨

【摘 要】 教学《边城(节选)》,教师可以指导学生展开三个层级的深度阅读活动:巧搭支架,构建知识结构;矛盾分析,探究深层意蕴;填补留白,促进创新思维。通过这些策略的实践,引导学生从文本“表层”进入文本深处,培养学生深度阅读的习惯,更好地促进学生思维能力的发展。

【关键词】 思维能力 深度阅读 阅读策略

一、巧搭支架,构建知识结构

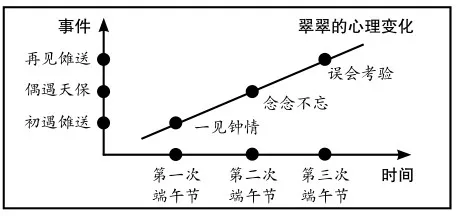

1.图表支架。搭建文本的图表支架实际上是对一篇文本进行内容的拆解与重构,利用可视化的图表形式将故事情节、环境背景、人物关系、情感变化等直观地呈现出来。在《边城(节选)》的教学中,教师可采用图表支架来帮助学生梳理小说情节,思考课文主旨。

师:阅读课文和学案(补充文本),思考作者一共描写了几次端午节。请你以图表的形式梳理主要人物与事件之间的关系。

(生出示图表)

师:《边城》被评论家称为“散文化小说”。故事情节的淡化,会给我们梳理情节造成一定的阻碍。因此,我们需要抓住小说发展的时间线索“端午节”来进行事件与人物情感变化的梳理。可以说,三次端午节不仅是小说人物活动的背景,也是翠翠与傩送感情进展的时间节点。

在对文本深度阅读的基础上,将时间、事件、人物心理变化的关系以可视化的图表进行展现,不仅能锻炼学生的逻辑思维,使学生能够在短时间内明晰故事情节,还能使学生关注到三次端午节的重复叙事,引发学生的高阶思维。在分析小说叙事特征的基础上,学生尝试对人物的行为进行价值判断和评价,思考作者的情感和写作目的,从而感受到重复性叙事中作者对湘西边城“美好过去”的眷恋和对“变异现在”的隐忧。

2.情境任务支架。对文本的深度阅读应遵循循序渐进的原则。教师应创设能够引导学生广泛、深度参与的学习情境,设计具有逻辑性、层次性的,且有适宜难度的学习任务,让学生在完成任务的过程中,借助支架不断突破自己的“最近发展区”,突破教学重难点。教师可以设置如下情境任务支架——

在北京的中国现代文学馆中,有一幅被称作“壁画上的中国现代文学经典形象”的巨型画卷。很多参观者在这幅画前驻足并表示:“我们曾经在作家的文字里捕捉过这些人物的神韵,被他们感动过。如今他们以这样可感可触的形象出现在我们面前的时候,我们再次被打动了。”受此启发,校园读书会开展“绘制中国现代文学人物画廊”的活动,本次入围活动的作品有《阿Q正传》《边城》《茶馆》。校园读书会邀请你参与“绘制中国现代文学人物画廊”之《边城》篇,完成本次“边城人”中翠翠的形象绘制。

通过“绘制中国现代文学人物画廊”这一核心任务,串联起整个单元中多篇文本的形象分析,在形象绘制这一大情境下进入单篇文本中“边城人”翠翠的形象绘制,并逐层深入——

任务一:认识翠翠。研读文本,勾画典型语段中最能代表人物特点的场景、对话、神态、动作、心理等描写,并进行旁批。

任务二:寻找“翠翠们”。自主选取给你留下深刻印象的其他“边城人”(摘录、批注、鉴赏)。概括“边城人”的形象特征,写一则文学短评。

任务三:思考谁孕育了“翠翠”,探究人物背后的湘西世界,感知“清新”故事背后蕴藏的“热情”。 完成“边城人”翠翠的形象绘制。

教师设置层层递进的任务,让学生从具体的对翠翠的人物形象分析到对边城人物群像的分析,从人物形象的分析提升到作者创作主旨的分析。在此过程中,学生不仅掌握了人物分析的方法,更由浅入深地理解了人物形象的典型意义以及阅读小说的基本方法。总之,情境任务支架的搭建,能够使学生在任务情境中运用已有的知识经验,快速进入文本,从而把握文本体系,实现知识建构,提升思维能力和审美能力。

二、矛盾分析,探究深层意蕴

矛盾分析能够帮助我们展开文本当中的“褶皱”,破解文本的“弦外之音”,因而矛盾分析也是深度阅读的有效策略。在分析完小说中主要人物的形象之后,教师可以引导学生思考:我们看到的小说中的主人公都是一些浑厚淳朴的人物形象,都是“美”的化身,可最后这些人物的结局如何呢?学生思考后,很快便概括出主要人物的结局:天保因婚事郁闷落水而亡,爷爷在雨夜遗憾地离开人世,傩送因痛苦出走桃源,翠翠孤独地等待傩送的归来。

师:“美”的人物,却最终都走向了悲剧的结局,这是由什么原因导致的呢?

生:偶然与命运。无论是爷爷、翠翠,还是天保、傩送,他们都是善良的人。从自身的角度出发,所有人的行为都没有错,但一连串的偶然和误会导致悲剧发生了。

师:你认为“一切都是天意”。在爷爷和顺顺眼中,在古朴的湘西人眼中,他们都秉承着这样一种被动接受的天命观——人与人之间的悲欢离合都是命运使然,在强大的自然命运面前,他们无力掌握自己的人生。

生:孤独与隔阂。《边城》让我联想到加西亚·马尔克斯的《百年孤独》,可以说,边城人都处于一种孤独的生存状态——每个人都是封闭的个体,人与人之间缺少沟通交流。这便形成了彼此之间难以消除的隔阂与误解,最终导致了悲剧的发生。

师:可以说,《边城》中的芸芸众生都处于孤独的境地,这既与当地特殊的地理环境位置有关,也是由当地滞后的经济、文化和趋于封闭的文化心理造成的。

通过“美”与“悲”的矛盾分析,学生进入了文本的“深层”内容,开始意识到《边城》中“朴实文字背后隐伏着深沉的悲痛”。除此之外,《边城》中的矛盾可以说是随处可见,因此,教师可以参考教材“单元研习任务”,布置以下学习任务——

我们分析了“美”与“悲”的矛盾,其实故事中类似的矛盾还有很多,你是否有这样的阅读感受?请你循着自己感受最深的一点去思考探究,形成对作品的理性认识;还可以搜集相关的评论,看看这些评论中有哪些说法可以支持或者丰富你的观点。最后,以《〈边城〉中的“矛盾”》为题,写一份发言稿,列出要点,在班级或者小组内交流。

学生顺着教师搭建的任务支架,找出文本中最基本的矛盾点,并在文本内容、作者背景和作品风格的基础上展开个性化思考与表达。在矛盾分析的讨论中,学生不仅能够探究出作品的深层意蕴,感受作品诗意背后的苍凉,还能提升个人的辩证思维能力。

三、填补留白,促进创新思维

在《边城》这篇小说中出现了许多留白。在教学过程中,教师如果能利用这些留白,引导学生进行挖掘、补充,不仅会使文本变得更加充实,还能使学生进入深度阅读,锻炼想象力和创造力,促进创新思维的发展。学生分为三个学习小组,分别从情节、对话和理解三个方面的留白进行交流讨论。

任务一:有意淡化故事情节的叙事风格是《边城》的一大特色。文本中除了对第一次端午节翠翠与傩送的邂逅进行了较为详细的叙述外,对两人的爱情发展和情感变化的描写寥寥无几。在初次相遇过后,“但是另外一件事,属于自己不关祖父的,却使翠翠沉默了一个夜晚”,在这个夜晚里,翠翠对傩送可能产生了怎样的想法?请你发挥想象,对此进行个性化填充。

学生在填充内容的过程中逐步感知作者有意识地为人物心理活动留下空白的深意——其背后埋下了少女细腻心灵中无数隐秘的故事。少女不愿袒露的忐忑、惊喜、羞涩,正与翠翠这一人物性格相契合,在不经意间也成了她日后辗转与惦念的开端。

任务二:《边城》中的人物对话具有个性鲜明的特征,且整篇小说的叙事节奏与情节发展相切合。对于重要的人物情节,作者有意放慢叙事速度,如对翠翠和傩送第一次端午节的相遇进行了详细的对话描写,但翠翠与天保在第二次端午节偶遇时,只以一句“顺顺让大老把鸭子给翠翠”一笔带过。请你展开想象,对此进行个性化填充。

在这一任务的完成过程中,学生充分注意到了翠翠内心情感的偏向,体会到了作者在这一详一略的对话描写中突出了翠翠对傩送的隐秘情愫的用意。

任务三:课文《边城(节选)》中第1自然段提到“中国其他地方正在如何不幸挣扎中的情形,似乎就还不曾为这边城人民所感到”,请你结合学案上的“背景链接”,展开充分想象,对这句话中关于“中国其他地方为什么在不幸中挣扎”“在进行怎样的挣扎”,以及“为什么边城人民无法感知这种挣扎”所留下的空白进行个性化填充。

在这一填充的任务中,学生进一步地知人论世,了解了作者的创作背景,由此深入文本内核。由此可见,在这些填充任务的引导下,学生完成了对于作者创作动机、文本内涵以及创作主旨的思考与探讨,促进了创造性思维的发展,丰富了对文本的个性化体验。※

(作者单位:江苏省张家港市崇真中学)