依托真实情境,培养学生观察与表达能力

2024-10-14单静

【摘 要】 四年级上册第三单元呈现了大自然中的奇妙事物,激发了学生的好奇心和探索欲,教学重点为学写观察日记。教学这一单元,教师可联结单元内容与生活实际,创设“做百‘变’生活观察家”的学习情境,建构聚焦“观察与表达”的单元学习任务链,引导学生在言语实践活动中发展语用能力,并设计凸显表现性评价的评价体系,促进学生语文素养的进阶发展。

【关键词】 真实情境 实用性 阅读与交流 观察日记

四年级上册第三单元以观察生活为主题编排单元内容,聚焦学生观察与表达能力的培养,教学重点为学写观察日记。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文课标”)提出“实用性阅读与交流”学习任务群“应紧扣‘实用性’特点,结合日常生活的真实情境进行教学”[1]。教学这一单元,笔者尝试结合单元主题创设真实情境,统整单元内容,形成进阶性的学习活动,引导学生在言语实践中发展观察与表达能力。

一、关联单元内容与真实生活,创设“做百‘变’生活观察家”的学习情境

本单元编排了《古诗三首》和《爬山虎的脚》《蟋蟀的住宅》两篇说明文,都是对大自然中特点鲜明的景物的观察描写。作家化身大自然的观察家,用细致入微的笔触引导学生观察生活,激起学生对大自然的好奇心和探索欲。

单元导语“处处留心皆学问”揭示了本单元的人文主题:积极观察生活,发现生活中多姿多彩的事物的独特魅力,形成自己的见解。“体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察”和“进行连续观察,学写观察日记”是本单元的语文要素,其中包含了“语言的积累与建构”和“观察与表达”两个维度:前者要求学生在阅读课文时,体会作家用生动优美、准确贴切的语言描摹事物、传递信息、交流思想的写作特点;后者要求学生培养持续、深入观察事物的科学态度,并将积累的表达方法运用到写观察日记中去。

教师应当引导学生跟随作家的视角游览大自然,学习作家观察与写作的方法,发现自己感兴趣的观察对象,并在自主观察中产生自己的思考和表达,唤醒真情实感。好的情境设计应当是能够联结学生生活与学习任务的。基于以上分析,笔者将这一单元的学习情境设定为“做百‘变’生活观察家”:大自然蕴含着许多静悄悄的变化。爬山虎的脚会自己向上爬,蟋蟀日复一日修建自己的住宅,暮江秋景变幻,庐山面目难辨,雪梅争春不肯相让……让我们跟着作家的脚步感受大自然的奇妙变化,在他们有趣的表达中感受观察的乐趣。生活中的很多事物都会“变”,像作家一样用一双发现的眼睛连续、细致地观察一段时间,你也会有奇妙的发现,试着把自己的观察所得用日记的形式写下来。

上述情境提示了“写观察日记”这一驱动性任务,尝试通过链接学生生活,引导学生从“文本情境”自然过渡到“学习情境”,以文本情境启迪学生对生活进行思考,唤醒学生主动观察的意愿,激发学生完成学习任务的内在驱动力。

二、指向“实用性”和“阅读与交流”,设计单元系列学习任务

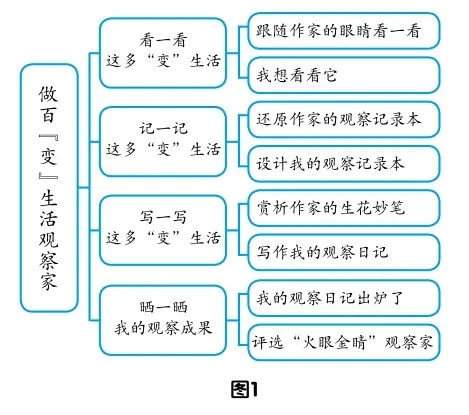

根据单元语文要素和人文主题,笔者充分链接学生生活体验开发学习任务,在“做百‘变’生活观察家”的真实情境下,设计单元系列学习任务(见图1)。其中包含“看一看这多‘变’生活”“记一记这多‘变’生活”“写一写这多‘变’生活”以及“晒一晒我的观察成果”四个层层递进的任务,贯穿八个实践应用活动,让学生在阅读、交流及实践的过程中,逐步提升观察与表达的能力,学会写观察日记。

任务一“看一看这多‘变’生活”,通过“跟随作家的眼睛看一看”阅读活动初读三首古诗和两篇说明文,发现作家独特的观察视角;通过“我想看看它”交流活动,引导学生结合单元习作推荐和口语交际的要求聊一聊自己感兴趣的观察对象。任务二“记一记这多‘变’生活”,引导学生比较课后阅读资料袋中的两份观察记录,了解图文结合与表格记录的特点,通过还原《爬山虎的脚》与《蟋蟀的住宅》两位作家的记录过程,体会作家细致、连续、多角度的观察方法。“设计我的观察记录本”活动依据以上学习经验,根据观察对象“树叶”设计专属观察记录本,确定观察思路,展开自己的观察实践,进行观察日记初创作。

基于以上两个任务的学习,学生迫切需要将任务经验转化为个性化的表达,进行写作实践。任务三“写一写这多‘变’生活”中,通过“赏析作家的生花妙笔”活动整合了文本和“语文园地”中“词句段运用”的内容,指导学生在“品妙笔”“抄妙笔”“评妙笔”“练妙笔”的过程中,感受作家语言表达的生动和准确,积累表达的经验,建构自己的语言库;“写作我的观察日记”活动引导学生聚焦“写出事物变化及自身感受”的单元习作要求,重新审视自己的观察视角和语言表达是否合适。任务四“晒一晒我的观察成果”引导学生阅读《燕子窝》,回顾日记格式及单元习作要求,进一步修改自己的习作,完成连续的观察日记,在线上平台交流共享,评选出“火眼金睛”观察家,并形成班级观察日记作品集。

三、开展真实情境下的言语实践活动,提升观察与表达能力

写观察日记,观察是基础,思维是过程,表达是目标。那么如何引导学生在完成任务的过程中习得观察要领并积极思考,最终实现语用能力的发展呢?学习活动的匹配设计是关键。

任务一中的“跟随作家的眼睛看一看”(初读文本,初识观察视角)学习内容简单,很容易使课堂陷入“读一读、谈一谈”的模糊状态。笔者设计“用思维导图梳理课文结构”的学习活动,引导学生在梳理的过程中自主关注作家的观察视角,在交流的过程中培养语用能力。

任务二中的“还原作家的观察记录本”活动,引导学生跟随作家的视角还原《爬山虎的脚》和《蟋蟀的住宅》的记录过程,标注记录次序。学生在还原过程中与作家“对话”,明白应聚焦事物的显著特点和变化,有侧重地观察和记录。学生通过还原具体语言,如“触、巴、贴、弯曲”等词语,能深刻感受作家观察的细致、连续,并初步感受作家表达的准确生动;通过“蜗牛的触角、蛟龙的爪子、费一点劲儿”等短语,能自主发现作家在观察中的思考,并学会记录自己的感受和想法。这是由学习文本到学习记录的转换。基于以上学习经验,笔者设计驱动性任务“请依据你还原的观察记录表,说说爬山虎爬的过程或介绍蟋蟀修建住宅的过程”。这是由学习记录到表达创造的转换。通过两次转换活动的设计,学生复原了“观察记录”到“观察日记”的形成过程,提升了语言建构与运用能力。

任务三中的“赏析作家的生花妙笔”活动引导学生在品读、分享、练习的过程中深刻感知作家准确生动的表达特点,积累语言经验。例如通过引导学生关注《蟋蟀的住宅》课题中的“住宅”一词,链接“语文园地”中的“词句段运用”部分,借助图片帮助动物找到家,并通过图片对比“蟋蟀的住宅”和“人类的住宅”,让学生说一说自己的理解,感受作家运用拟人手法的生动表达方式。学生可以自主联想到爬山虎的“脚”等类似表达,进而在“帮助小王同学修改他的观察日记”的进阶活动中进行实践练习,在写作中完成语用能力的迁移运用。

“写观察日记”的习作教学目标按照“观察—记录—表达”的顺序螺旋穿插在三个进阶的学习任务中,充分匹配阅读与交流活动展开写作实践。学生整理十天的观察记录表,不难发现叶片颜色变化过程中变黄、变红、变橙、纹理粗糙等重要变化发生的时间节点,自主完成当天的观察日记,并在穿插其间的阅读实践活动中积累表达经验,适时修改自己的习作,最终在任务四的评选活动中获得整体提升。笔者通过观察记录表为学生搭建由“观察”到“表达”的桥梁,学生顺理成章地实现由“学习者”到“观察者”再到“表达者”的身份转变。

四、凸显学习过程中的表现性评价,形成多元评价体系

以素养为纲的大单元教学主张表现性评价,即“评价和任务实施的过程要联系起来,评价要嵌入过程之中”[2],激励学生在长线学习活动中保持良好的学习热情和较高的参与度。笔者基于语文课标的评价要求,详细聚焦四个任务,针对学生在阅读与口语交流、思维深度与成果、小组合作等方面的表现,设计相应的评价标准。

单元整体测评延续单元学习情境,设计“我为‘你’代言”的测评任务,在任务一活动“我想看看它”的基础上,把学生喜欢的观察对象以无声视频的形式展示出来,通过“自主设计并完成观察记录表”和“为喜欢的观察对象配解说词”两个子任务,把本单元的语文要素和人文主题融入其中,综合考查学生能力水平。这样既综合又聚焦的评价体系,让学生的成长历程清晰可见,真正实现“教—学—评”一体化。

综上,四年级上册第三单元的教学设计应在“实用性阅读与交流”学习任务群理念的观照下,充分整合单元资源,链接学生生活,设计指向素养进阶的系列学习任务,驱动学生在“观察与表达”的应用中,最终实现“用日记、观察手记等,展示自己观察自然、探索科学世界的收获”[3]的培养目标。※

参考文献:

[1][3]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]查晓红.培养日常生活中的语言运用能力:“实用性阅读与交流”学习任务群设计与实施例谈[J].语文建设,2022(12):13-16.

[本文系江苏省教育科学“十四五”规划课题“‘由见及得’:小学生观察日记进阶式写作指导策略研究”阶段性成果,课题编号:D/2021/02/125]

(作者单位:江苏省徐州市玉潭实验学校)