“新名词”“外来语”与清末的“新诗”

2024-10-12张向东

摘要:第一次鸦片战争前后,表现新事物、新思想的“新名词”“外来语”开始在汉语中出现。自19世纪70年代以来,近代报刊所刊登的表现上海洋场生活和国外旅行见闻的“新诗”中,已广泛使用“新名词”和“外来语”。通过对《申报》所刊“洋场新诗”和黄遵宪《日本杂事诗》中使用“新名词”和“外来语”情况的分析,发现旧诗及其格律,已无法容纳表现新事物、新思想的多音节新词。“五四”文学革命以诗歌语言为突破口取得成功,是汉语词汇发展变化的规律使然。

关键词:清末 新名词 外来语 多音节词 新诗

引 言

中国近代自鸦片战争以来,随着西方列强入侵和海禁开放,一方面,表现东、西洋新事物、新观念的词语不断涌入;另一方面,国人自身的生活,也逐渐改变了固有的内容和节奏,这种变化也催生了新词语的产生。不管是域外的影响,还是本土自身的演化,总之,中国人的生活,从物质到精神的各个方面都发生了巨大的变化。这种变化,必然要反映在语言中最富于变动性的词汇这一要素中。

在一般人的印象中,中国文学语言的“现代化”,理应是“五四”文学革命的结果和最突出的特征。但事实上,晚清文学创造、引进和运用新词的数量、范围,远超“五四”新文学:

现代汉语词汇的发展并不是北方文学传统简单地加上五四运动革新派的现代观念而自然产生的结果,它是早在19世纪就开始演变的更为复杂而漫长的过程的产物。这一发展过程中的缺一不可的主要组成部分就是:用各种方言写的文学著作、明清小说、晚清文学、日本科技著作、19世纪的各种文章及西学译著。[1]

1959年出版的《五四以来汉语书面语言的变迁和发展》一书,也认为“汉语词汇从清代的洋务运动起就有了剧烈的变动”,“五四以后汉语词汇的变动是在五四以前这个剧烈变动的基础上形成的”。[2]

王力在《汉语史稿》中,也指出并强调,清末产生的现代汉语新词,比任何时期都多:

鸦片战争以后,中国社会起了急剧的变化。随着资本主义的萌芽,社会要求语言工作上需要的新的词和新的语来充实它的词汇。特别是1898年(戊戌)的资产阶级改良主义运动前后,“变法”的中心人物和一些开明人士曾经把西方民主主义的理论和一般西方文化传播进来,于是汉语词汇里需要增加大量的哲学上、政治上、经济上、科学上和文学上的名词术语。[3]

上述学者近乎一致地认为,汉语词汇在清末既已发生了剧烈的变化,“五四”新文学的词汇,是在晚清汉语词汇变化的基础上形成的。

所以,分析晚清文学使用“新名词”和“外来语”[4] 的情况,是我们从语言角度研究中国文学由“古典”到“现代”发展演变内在关系的具体而微的载体。

一般来说,“新名词”的使用,首先是在新闻报刊中开始,然后逐渐进入文学领域。晚清早期文学中出现的“新名词”,多在数年或数十年前的报刊中已出现。这些报刊中出现的“新名词”,从首次使用到进入文学作品,有的较快,有的经历了相当长的时间。从整体上来看,晚清以来文学中“新名词”的使用,与晚清以来中国改革的三个阶段基本同步,即依次为“器物新名词”“制度新名词”和“思想新名词”。

诗是中国文学传统中的“正宗”,正由于这样的地位,它们具有很强的保守性。但面对数千年来未有之大变局,晚清的诗坛也在走向分裂和变化。一方面是固守传统,另一方面是求新求变。求新求变的迹象之一,便是睁眼看世界,用“新名词”表现这个剧烈变化中的“新世界”。

一、《申报》中的“洋务新名词”

与“洋场新诗”

晚清文学中最早出现的,是表现洋务运动的“新名词”。这在表现上海租界十里洋场近代物质文明的新题诗中,颇为多见。洋场洋物之新奇,有诗为证:“奇货蜂屯尊鬼物,珍馐狼藉杂膻腥。”“天工人代巧难侔,竞说洋泾足胜游。”[5]

有学者认为:“以新名词术语入旧体诗,清末黄公度试之最早。”[6] 这其实是不准确的。1872年创办于上海的《申报》,时人说它“语搜新异”,确实道出了它在使用“新名词”方面敢为人先的勇气。不论是对新事物的宣传、报道,还是率先将其作为文学的表现对象,恐无出其右者。伊格尔顿指出,在各种文化中,普遍存在对诗歌语言措辞的吹毛求疵:“许多措辞之所以会被认为不适合于诗,或许是因为它们太‘低俗’(low)了。这种审查延续到了20世纪:许多乔治时代的诗人,不会考虑在他们的作品中使用诸如‘蒸汽机’或‘电报’这样的词语。”[7] 这说明,无论中西,“新名词”的入诗,最初都会遇到阻力。

《申报》上的作者以“新名词”入诗,比黄遵宪的《日本杂事诗》至少要早5年。

1872年5月29日,《申报》创刊不足一月,就刊登了未署名的状写西洋景的《沪北西人竹枝词》[8],其中四章用“新名词”写洋场新物。我将其中使用“新名词”的诗句摘录如下:

租界鱼鳞列国分,洋房楼阁入氤氲。地皮万丈原无尽,填取申江一片云。

淡红漂白垩泥工,百叶窗开面面风。更有三层楼槛好,迎凉快坐月明中。

筵排五味架边齐,请客今朝用火鸡。卑酒百壶斟不厌,鳞鳞五色泛玻璃。

面似乌龙足炫奇,黑衣翻映漆光雌。无由偏爱修容饰,香水如油擦两颐。

杵急钟楼报祝融,赤衣光夺满场红。腾空百道飞泉泻,机器新成灭火龙。

客来海上见闻多,风景欧洲问若何。聊撰小诗编异俗,墨池幽怪伏蛟鼍。[9]

作者有明确的意识,他的诗作是表现“西洋景”的,即所谓“编异俗”。诗中写到的新事物包括西洋建筑(租界、洋房、百叶窗)、饮食(火鸡、啤酒)、化妆品(香水)和消防器材(灭火龙)。

紧接着第二日,即1872年5月30日,《申报》刊载了《续沪上西人竹枝词》,诗中使用“新名词”的诗句如下:

显微小镜制偏精,方寸洋笺折叠平。暗拓小窗闲把玩,牛毛人物太分明。

举头铁索路行空,电气能收夺化工。从此不愁鱼雁少,音书万里一时通。

当街高矗自鸣钟,十二声敲度远风。忽听炮声齐举首,一轮红日正当中。

气摄空中铁匣沉,表随天意换晴阴。是谁尽泄苍穹秘,寒暑针兼风雨针。[10]

诗的开头即道:“西洋贾舶日纷驰,风俗欧洲认往时。广得新诗当小记,瀛壖闻见愈矜奇。”作者自觉到他写“西洋贾舶”“欧洲风俗”的这类诗,是用来记录洋场新奇事物的“新诗”。

我们看《申报》早期的这些以“新名词”来写西洋器物、风俗的诗,其实早已具备了梁启超在17年后(1899年)所倡导的“诗界革命”必备“三长”之二(“新意境”“新语句”)。这些诗,也要比梁启超所批评的他同辈中喜用“新语句”的夏曾佑、谭嗣同等早得多。

1872年8月1日,《申报》发表了海上忘机客的《上海小乐府》:

欢爱碧桃花,侬歌白团扇。电线蛰海底,往来谁得见。

琉璃莫作镜,火油休爇灯。但照见郎面,不照见郎心。

明月不长明,好花不是好。怪煞轻气球,随风会颠倒。

昨夜锦上花,今朝途中棘。铁厂生郎心,机械安可测。[11]

该诗其一、三、四各有一“新名词”,不管作者的比喻是否妥帖,但读者起码可知所写为何物。但其二写“电灯”,作者煞费苦心地以“琉璃镜”“火油灯”作比,读者还是很难猜测到所写为何物。尽管如此,该诗在表现领域的开拓和意象的创造上,颇有新意。《申报》编者称赞其“古意新声”;文学史家阿英说它“混‘机械’与‘欢爱’于一炉,为机械入诗之早期佳制”[12],颇具文学史意识。

时隔不久,8月12日《申报》又刊登了龙湫旧隐[13] 的《洋场咏物诗》[14] 四首,其所咏“马车”“地火”“电线”“轮船”,均是西洋新器物。

上述洋场四物,仿佛成了沪上文人的新宠,经常出现在他们的笔下。9月4日,滇南香海词人《洋场咏物词四阕调倚沁园春》,分别歌咏“地火”“电线”“马车”“轮船”。9月13日,苕上野人的《申江杂诗》中有“无端地火通宵照”句。

1873年1月24日,《申报》发表了陈荔秋《游历美国即景诗二十八首》,写他在域外所见各种新奇事物,直接使用“新名词”的有如下几首:

火车牵率十车行,方木匀铺铁路平。八十轮开如电闪,云山着眼不分明。

铁线交加电气竿,密于蛛网冒林端。居民各自知珍重,不觉长途设立难。

二百间房客舍宽,楼梯路曲似蛇盘。征轺五换凭摇撼,煤气灯残寝未安。

千章绿树荫青芜,枪厂宏开气象殊。九百亩中机器备,翻新花样各形模(四北岭非尔洋枪厂)。[15]

分别写到“火车”“铁路”“电线”(“铁线”“电气”)、宾馆的“煤气灯”和“枪厂”的“机器”。

1874年6月11日《申报》所刊以湘甫《沪游竹枝五十首》,所写新事物更多,除了表示新事物“百货”“机器”“电报”“火轮”“轮船”“小表”“新闻”,还出现了表示新职业、新机构、新行为的“糠摆渡”(comprador的音译词,又译为“康白度”,葡萄牙语来源的外来词,即后来所谓“买办”)“通商”“经纪”“洋行”“传播”“礼拜”:

吴淞口子犬牙排,防海当年筑炮台。一自通商都撒去,随波轻送火轮来。

百丈高楼挂绣旗,画桡小艇集江湄。更闻海角呜呜起,便是轮船欲到时。

百货如山任品题,当行何必更居奇。中无牙侩谁经纪,钤客纷纷走不疲。

机器全凭火力雄,般般奇巧夺天工。一条电报真难测,万里重洋瞬息通。

悬腰小表转金轮,巧比铜壶刻漏真。相约只凭钟几点,不劳子午算时辰。

糠摆渡名不等闲,宁波帮口埒香山。逢人自诩瓜瓜叫,身列洋行第几班。

中外无非率土臣,殷周损益本相因。如何我亦忘正朔,礼拜随人拾指轮。

蛇影杯弓事有由,丑声传播实堪羞。劝君动止须周密,一纸新闻速置邮。[16]

同年10月17日,苕溪洛如花馆主人《春申浦竹枝词》中,有两首涉及“申报馆”和“洋行”,用了“新闻”“洋行”和“康勃渡”等“新名词”:

晨起新分汇报来,齐东野语费疑猜。立言毕竟推申馆,一样新闻两样才。

人心反古尚奢华,酒地花天兴不赊。最是洋行康勃渡,更多通事业丝茶。[17]

11月4日,苕溪洛如花馆主人又在《续春申浦竹枝词》中写到“江南制造局”及其附设的“广方言馆”和“西洋镜”“天气灯”:

器机铁厂匠云屯,总办冯公屹立尊。学贯中西彦群集,方言馆里拜雷门。

(制造局总办冯卓云观察,方馆山长许雷门孝廉。)

鬼工拍照妙如神,玉貌传来竟逼真。技巧不须凭彩笔,霎时现出镜中人。

西洋镜片古来稀,洞里乾坤借显微。纸上楼台形毕现,错疑缩地到蛮畿。(西洋镜来自外国,纯用拍照法,尽属海外名区,足新眼界。)

天气新灯十里明,瀛寰各岛尽知名。紫明供奉今休羡,自有通宵彻夜檠。(新制天气灯来自英吉利,其光可达十二里之远,通宵不灭。)[18]

这里不仅将洋务运动时期才成立不久的机构“江南制造局”“方言馆”及其新官职名“总办”写入诗中,还用自造的新词“西洋镜”(即照相机)“天气灯”“拍照”来表示这些舶来品及其对它的使用。

12月21日的《续春申浦竹枝词》中,除了新出现的娱乐场所“跑马场”“抛球馆”(即“保龄球”馆)外,还有因应近代通商和外交而出现的“领事馆”及外交从业人员“领事”,以及因上海的半殖民地化而出现的“租界”“会审公廨”(又称“会审公堂”)“巡捕”等:

高建牙杆挂彩旗,各邦领事壮威仪。西官亦有提刑目,皋使辕从海外移。

(洋场有各邦领事公馆,又英国按察司行辕。)

巡捕拘人却奉公,问官底事若装聋。虽无六月飞霜狱,律法中西总不同。

(租界遍设巡捕,严缉奸宄,解由华洋会审公廨讯断,每见听讼时,中官商决于西员居多。)

抛球才罢又跑船,舟样如梭水面穿。石火电光回一瞬,疾于插翅奋飞还。

(洋人遍开抛球馆,闲时以作赌乐。至于浦中跑船,定于春秋二季以博胜负。)

年年赛马在春秋,绿耳华骝迥不侔。一霎如飞几十里,争看骏骨占鷔头。(西人筑跑马场,每逢春秋佳日,赌赛驰骋,以先到□门者为胜。富商巨贾一掷千金,极豪华行乐之盛。)[19]

1878年2月28日,廿三间屋旧主人的《戏拟望江南调三十阕》,用“地球”“铁厂”“煤火”“百货”“火轮船”“书馆”“招商局”“贸易”“马路”“洋场”“地火”“电线”“洋楼”“烟馆”等“新名词”,尽写沪上繁华景象。

1882年9月6日,沪上孙云岗有《自来水电气灯》两首:

清水涓涓四处通,新成巧制羡良工。源流远运池先筑,冷热虽分派自同。(自来水可分冷热两种,尝见西国家用面盆上有冷热水各一管,其法由冷水管中通旁一管,经过铁灶,其水即热)楼结七层资挹注(予前在美国纽约埠客馆时,见七层楼上亦有自来水者),机经一转泻玲珑,沪江今得甘泉饮,万姓应歌惠泽洪。(右自来水)

德创电灯移海上(电灯创制始于德国)

几疑皓月夜常明,舒光端借机轮转。运气都由铁线精,独与星球争灿烂。

独与星球争灿烂,羞偕煤火共纵横。亭亭玉焰当空照,从此同欣寰宇清。[20]

通过上面例举的作品,我们可以得出一结论:“新器物”必须要由“新名词”来表示,才能使人易解。否则用旧词写新物,读者如猜谜。前述陈荔秋《游历美国即景诗二十八首》中四句:

丝抽经纬上绒机,羊毳茸茸满地飞。

终日七襄输迅速,何虞卒岁赋无衣。

珠联璧合山房《春申浦竹枝词》中四句:

式仿东洋巧制新,车声辘辘任飞巡。

可怜背挽无多力,为劝游人莫认真。

因诗中未有表示该诗所写对象的“新名词”,读者实难猜测所写为何物。若用“纺纱厂”“东洋车”(或“人力车”)来叙写,便一目了然。

《春申浦竹枝词》“最是洋行康勃渡,更多通事业丝茶”句中,用表示中国固有旧职业的“通事”一词来比附“康勃渡”,一方面使人略知所比附的新词的含义,但另一方面也有将“康勃渡”的含义同化之嫌。在清末很多使用“新名词”的旧体诗中,往往要以加注的形式,才能说明所状写的新事物、新思想,这一现象非常普遍。下面将要分析的《日本杂事诗》,其普遍采用诗后加注的形式,实为诗中用“旧名词”写“新事物”,不得已而采取的补救办法。

二、从黄遵宪《日本杂事诗》

看“新名词”入诗的困境

黄遵宪(1848—1905)是清末在文学中由使用“器物新名词”向“制度新名词”过渡的一个重要人物。他的《日本杂事诗》是向国人介绍“明治维新史”(即《日本国志》)的“副产品”,而《日本国志》意在“网罗旧闻,参考新政”,所以他的杂事诗中自然就有许多“制度新名词”。当然,黄遵宪在《日本杂事诗》之外的其他诗作中,使用“新名词”的也不少。但为了论述的方便,这里仅以《日本杂事诗》使用“新名词”的情况来做分析。

《日本杂事诗》作于1877—1890年间,正是作者赴日本和欧美任外交官期间。《日本杂事诗》1879年的“同文馆聚珍版”收154首诗,后经增删修订,于1900年由长沙富文堂重刊,扩至200首。作者1882年在赠友人的诗里,自称他的杂事诗是“新诗”(“海外偏留文字缘,新诗脱口每争传”[21])。他的“新诗”究竟新在何处,其中一个很重要的因素,就是“新名词”(梁启超所说“新语句”)入诗。

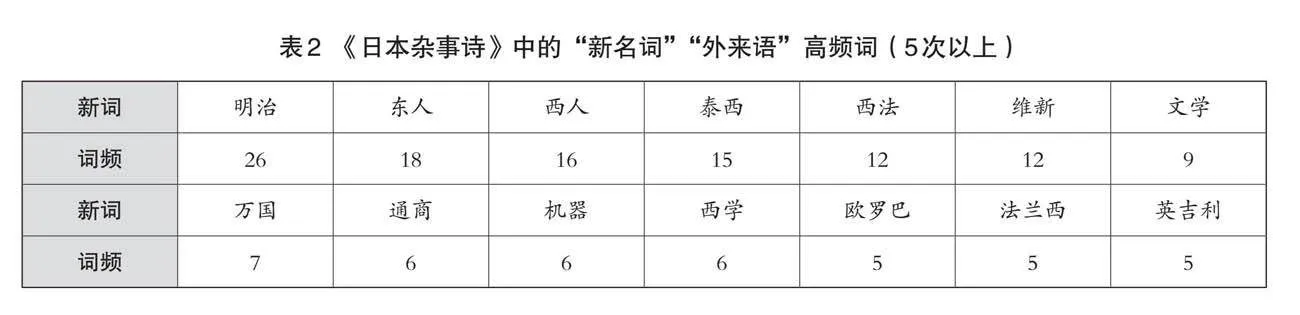

通过上面的统计,我们可以看出黄遵宪在杂事诗中使用“新名词”和“外来语”的几个特点和趋向:

一是使用较多的新词,依次为文化教育(38)、政治法律(28)、经济(24)、科学(21)、器物(14)、地理(13)。这既反映了从洋务运动到戊戌变法这一时期,改革者关注的重点由坚船利炮、声光化电等物质文明,转向政治改革、教育普及和思想启蒙的总体趋势,同时,也显示了黄遵宪作为一个“维新运动家”和“启蒙主义者”,他所关注的核心问题是文化和政治。

二是就单个新词的使用频次来看,使用频次最高的为“明治”,其余使用10次以上的依次为“东人”“西人”“泰西”“维新”“西法”。使用5次以上的分别为“万国”“通商”“机器”“西学”和大洲名、国名。这些高频词中,“东人”“西人”“泰西”原本是古汉语词(前二者出自《诗经》),在近代被用来指日本人和西洋人。这些表现世界地理概念的“新名词”,反映了近代以来中国被卷入全球化进程以后,作家视野的扩大和文学题材领域的开拓,即是作者所谓“吟到中华以外天”,这是古代文学中未曾出现的景象。因为《日本杂事诗》本来是用诗的形式向国人宣传日本维新变法的,所以,“维新”和“明治维新”两词在诗中特别亮眼。由于明治维新本身是向西方学习的一场改革,所以杂事诗中“西法”“西学”也有较高的频次。“文学”[22] 也成为高频词,说明作者对文化教育和思想启蒙的重视。而“通商”“机器”成为高频词,则说明全球贸易和西方现代科技对日本的深刻影响。

三是从诗歌文本和“小注”使用新词的比例来看,虽然杂事诗总共使用了147个新词,但入诗的只有21个,其余126个都在“小注”中。也就是说,如果只读黄遵宪的诗歌文本,我们看到的新词是比较少的[23]。梁启超1899年在解释黄遵宪的《今别离》等有“新意境”而少“新语句”时说:“盖由新语句与古风格,常相背驰。公度重风格者也,故勉避也。”[24]“新语句”与“古风格”的冲突,不仅是黄遵宪个人创作“新诗”时遇到的难题,也是梁启超“诗界革命”理论本身固有的悖论——“新意境”要靠“新语句”来状写,但“新语句”又难入“古风格”。

所以,为了不破坏“古风格”,黄遵宪在诗句中有条件地使用“新名词”。如他这样写作为日本现代化成果的“消防局”:

照海红光烛四围,弥天白雨挟龙飞。才惊警枕钟声到,已报驰车救火归。[25]

诗中还是“红光”“白雨”“烛”“龙”“警枕”“钟声”“驰车”这些传统意象,若不是诗后“小注”使用“消防局”这一新名词作解释,真使初读者如坠五里雾中。

其他如表现东、西洋新技术、新事物的“照相”“人力车”等诗篇,也大抵如此:

镜影娉婷玉有痕,竟将灵药摄离魂。真真唤遍何曾应,翻怪桃花笑不言。[26]

滚滚黄尘掣电过,万车穀击复竿摩。白藤轿子葱灵闭,尚有人歌踏踏歌。[27]

这两首诗,也全靠诗后“小注”中的新词“人力车”“东洋车”“镜写真”等解释,才使读者明白诗中所写为何物。

黄遵宪是一个热心表现新事物的诗人,他早年既大胆提倡以“流俗语”入诗。那么,他为何宁肯将更多的“新语句”用在“小注”中而不用在诗句中呢?

这里我们首先应该理解,黄遵宪毕竟是一个从清末“诗界革命”到“五四”“诗国革命”过渡的人物。他是一个亦新亦旧、集新旧于一身的诗人:“凡新而稍知存古,与夫旧学而强欲趋时者,皆好公度。”[28] 且不说黄遵宪的新学诗在思想内涵上对“西人风雅之妙,性理之微”的表现如何,至少在语言形式上,他难以突破五七言的“古风格”。这在黄遵宪使用“新名词”的诗句中表现尤为明显。

杂事诗第八十四首写天主教在日本的传播历史,有“今日铸金悬十字,几人宝塔礼耶稣?”我们通过后一句中的外来语“耶稣”,猜测前一个旧词“十字”可能指“十字架”,果然“小注”说“铸十字架耶稣像于铁板”。那么,我们要问,作者为什么在诗中不直接用新名词“十字架”,又通过注解的方式说明其“十字”即指“十字架”呢?在汉语中“十字架”是一个新名词,但“十字”则是古汉语旧词。

我们知道,汉语诗歌的押韵、平仄、对仗以及五七言的字数限制,在很大程度上与其词汇多为单音节词的语言特点有关。而近代以来,不论是本土自造的新词,还是来自东、西洋的“外来语”,多为双音节以至五、六音节的多音节词。对于五七言古诗而言,一句中若有一个三音节词以上的词,就很难做到严格的对仗、押韵(古诗中有用译自佛教术语三音节词的诗,如“溪声便是广长舌,山色岂非清净身”,近代“新诗”中也有“喀私德”与“巴力门”这样对仗比较工整的,但不多见)。

若前一句末尾用三音节词“十字架”,则使本句变为八言,且无法与下句的“耶稣”形成对仗。同样的情况也出现在杂事诗第三十二首:“议员初撰欣登席,元老相从偶踦闾。”该诗是写日本议会制度,根据“小注”和《日本国志·官职志》的解释,“议员”是指府、县等地方议会的议员,“元老”是指中央议会的成员,即“上议员”。为了和“议员”形成对仗,作者便将下句中表示“元老院”的这一外来语去掉一个字。殊不知“元老”是一个古汉语中早有的旧词,它和“元老院”中的“上议员”风马牛不相及。于是,作者只好在“小注”中注解道:“太政官权最重。后设元老院,国有大事开院议之。”我们读了“小注”,才知道此“元老”非彼“元老”。

在这里,我们看到黄遵宪虽然用心良苦,但还是很难言尽其意。主要的困难在于,既要顾及新词如何与旧词汇体系的谐调,又要处理旧风格如何接纳越来越多的多音节新词。通过以上分析可以看出,汉语词汇中多音节词的日渐增多,使得它和“旧风格”之间已无调和的余地。诗歌要用“新语句”表现“新意境”,就必须打破“旧风格”(而不是入“古风格”),就必须打破对仗、押韵、平仄、五七言的字数限制等。

结 语

清末“新诗”中广泛使用以“新名词”注解“旧意象”的形式,说明中国诗歌的旧形式、旧风格,已经到了它所能表现和承载“新意境”“新语句”的极限。

对这一极限的突破,只能等待“五四”文学革命了。“五四”“诗国革命”[29] 中对旧的诗词格律的摈弃,对自由诗体的提倡,实在只不过是使中国新诗的写作适应了汉语词汇(尤其是“新名词”“外来语”)多音节化的发展规律和趋势。“诗界革命”的失败和“诗国革命”的成功,说明文学形式的变革,必须遵循语言发展变化的规律。批评家兼诗人的黄维樑,对旧诗无法容纳多音节的现代汉语新词,曾有精彩的现身说法。他说,要把他“某日下午,上完现代文学的课,从沙田的香港中文大学开车到香港岛那边去途经狮子山隧道、窝打老道、公主道、海底隧道、告士打道,又打从维多利亚公园经过。在路上,汽车内的收音机正播出柴可夫司基的《胡桃夹子组曲》,非常悦耳动听”这一活动写进一首旧诗,为了合乎句式、押韵、平仄等格套,就可能写出“今文课罢离中大,隧道狮山驭快车。听赏司基胡桃曲,……”[30] 等诗句。他对此感叹道:

以上所说,有些夸张,有点漫画化。不过,所接触的都是真真正正、切切实实的问题。诗诉诸想象,诗也反映现实。把人名、地名予以省略浓缩,以致走了样,确有乖写实之道。20世纪是文化走进大同世界的时代,现代中文里面,外来词语多,五六七个字的词语多的是。如果因为诗意上的需要,这些词语要原原本本不加省略地入诗,五、七言诗就有不胜负荷之感了。[31]

相对于诗歌中的零星点缀,清末的散文(尤其是报刊政论文)、戏剧和小说,才是“新名词”和“外来语”大显身手的用武之地。这也从另一方面说明,清末“诗界革命”的悖论,就在于“新语句”与“旧风格”的扞格不入。而“五四”白话自由诗的出现,不是文学革命中某些人的主观臆想,而是汉语词汇变化所引发的必然趋势和结果。

本文系2016年国家社科基金重大招标项目“语言变革与中国现当代文学发展”(16ZDA190)的阶段性成果。

(作者单位:兰州大学文学院)

注释:

[1] [意]马西尼:《现代汉语词汇的形成——十九世纪汉语外来词研究·作者原著序》,黄河清译,上海:汉语大词典出版社,1997年版,第x页。

[2] 北京师范学院中文系汉语教研组:《五四以来汉语书面语言的变迁和发展》,北京:商务印书馆,1959年版,第3页。

[3] 王力:《汉语史稿》,北京:中华书局,2015年版,第501页。

[4]“新名词”最早出现在1900年前后,其中的“名词”,并非西洋语法概念上的“名词”(Noun),而是泛指对事物、状态的命名。“外来语”这一概念最早出现在1902年9月2日的《新民丛报》。1904年《奏定学堂章程》中《学务纲要》又将其称为“外国名词”。后来又有“借用语”“借字”“借词”“外来词”等不同的称呼。在现代汉语中,“外来语”与汉语新词之间的界限不甚分明,学界对此的认识也不统一,例如高名凯在《现代汉语外来词研究》中,只把音译词和汉字借词当作是外来词,“没有一般人所谓的‘意译的外来词’搜集在内,因为我们认为这些数量浩繁的‘意译’的词并不是外来词”。本文使用“外来语”或“外来词”的概念时,基本上依照了高名凯的主张。

[5] 辒玉居士:《沪城杂咏八首》,《申报》,1874年1月21日。

[6] 陈迩冬:《旧体诗中的新名词》,《前线日报》,1945年8月7日。

[7] [英]特里·伊格尔顿著:《如何读诗》,陈太胜译,北京:北京大学出版社,2016年版,第218页。

[8]《沪北西人竹枝词》和下引《续沪上西人竹枝词》,尽管标明“西人竹枝词”所作,但其实是中国作者的假托而已。盖因这类洋场竹枝词在当时的报刊上属于“补白”性质的通俗作品,文坛地位不高,故作者多用笔名(如“龙湫旧隐”),或干脆不署名。花宏艳《〈申报〉的文人群体与文学谱系》(商务印书馆,2021年版)中虽然考证了《申报》作者群,但未考出该词的作者。

[9]《沪北西人竹枝词》,《申报》,1872年5月29日。

[10]《续沪上西人竹枝词》,《申报》,1872年5月30日。

[11] 海上忘机客:《上海小乐府》,《申报》,1872年8月1日。

[12] 如晦:《机械诗话·电线》,《申报·春秋》,1939年9月29日。

[13] 龙湫旧隐(生卒年不详),原名葛其龙,字隐耕,号寄庵。原籍上海,徙居乍浦,遂占籍平湖。光绪五年(1879)举人。是清末民初《申报》上非常活跃的诗人。

[14] 龙湫旧隐:《洋场咏物诗》,《申报》,1872年8月12日。

[15] 陈荔秋:《游历美国即景诗二十八首》,《申报》,1873年1月24日。

[16] 以湘甫:《沪游竹枝五十首》,《申报》,1874年6月11日。

[17] 苕溪洛如花馆主人:《春申浦竹枝词》,《申报》,1874年10月17日。

[18] 苕溪洛如花馆主人:《续春申浦竹枝词》,《申报》,1874年11月4日。

[19] 苕溪洛如花馆主人:《续春申浦竹枝词》,《申报》,1874年12月21日。

[20] 孙云岗:《自来水电气灯,应陈宝渠太守养和堂之命率成二律》,《申报》,1882年9月6日。

[21] 黄遵宪:《黄遵宪全集(上)》,北京:中华书局,2005年版,第105页。

[22] 黄遵宪笔下的“文学”不同于今天的文学概念,在《杂事诗》第54首诗后的小注中,他介绍东京大学的学科设置时说:“文学有日本史学、汉文学、英文学。”

[23] 据刘冰冰统计,在黄遵宪所有1128首诗中,使用“新语句”的有147首,占13%。其中“新名词”共计201个,大约每6首诗用一个“新名词”,这个比例确实不高。见刘冰冰《试论黄遵宪诗歌中“新名词”的运用》,《齐鲁学刊》2006年05期。

[24] 梁启超:《夏威夷游记》,《梁启超全集》第十七卷,北京:中国人民大学出版社,2018年版,第261页。

[25] 同[21],21页。

[26] 同[21],59页。

[27] 同[21],61页。

[28] 钱锺书:《谈艺录》,北京:中华书局,1984年,第24页。

[29] 胡适1915年9月21日赠任叔永的诗中有“诗国革命何自始,要须作诗如作文”句,“诗国革命”既是胡适个人提倡“文学革命”之始,也开启了以诗歌领域为突破口的“五四”文学革命。

[30] 黄维樑:《新诗的艺术》,南昌:江西高校出版社,2006年版,第20页。

[31] 同[30],22页。