协同创新视域下科创飞地建设的逻辑、瓶颈与突破

2024-10-12郝身永 赵锦玉

摘 要:建设科创飞地成为跨区域科创资源共享和协同创新的一种新模式。与传统飞地将优势资源集聚于飞入地不同,科创飞地的运作逻辑是把价值链上的研发孵化环节与生产转化环节相分离,弥补飞出地的科创资源比较劣势,实现柔性借智用才的目的。在科创飞地运营过程中,飞入地与飞出地之间存在多维度的利益博弈。长期看,双方可以实现双赢;但短期内,会出现双方净收益不均衡的状况。要突破利益博弈困局,可以采取下列办法:飞出地通过财政奖补等方式保障其正常运转,引导科创飞地聚焦于科技创新;飞出地突破条框束缚,为科创飞地创造宽松发展空间;飞入地以全方位赋能,为科创飞地链接优质科创资源。

关键词:科创飞地;长三角地区;协同创新;科创资源;价值链;产业链;创新链

一、建设科创飞地成为跨区域协同创新的新模式

当今世界,城市群成为国家参与全球竞争的基本单元,同时也是引领经济高质量发展的核心区域。这就要求区域内城市间加强协同创新。城市群中科创资源的分布是不均衡的,通过科创资源的开放共享,可以发挥中心城市对外围城市的科创溢出效应,进而提升区域整体创新能力。缘于此,跨区域协同创新被列为我国正在实施的区域一体化战略的重要内容。比如,《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出,要“构建开放型融合发展的区域协同创新共同体”。[1]《京津冀协同发展规划纲要》亦明确了“建立健全区域创新体系,整合区域创新资源,形成京津冀协同创新共同体”的发展目标。[2]《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提到,关于一体化发展的第一个基本原则就是“坚持创新共建”,要求“打造区域创新共同体”。[3]2020年,科技部发布《长三角科技创新共同体建设发展规划》,强调要“深化科技体制改革和创新开放合作,着力提升区域协同创新能力”,“努力建成具有全球影响力的长三角科技创新共同体”。[4]

跨区域协同创新,从本质上讲,就是不同行政区域加强合作,优化创新生态,提升创新能力和创新产出,从而更好地为产业和经济发展赋能。跨区域协同创新涉及诸多方面,包括科技创新平台的共建共享、重大产业技术攻关、科技创新成果转化、科创要素的高效便捷流动、科创政策的有效衔接与协同等。[5]科创资源的流动是跨区域协同创新的重要条件,然而行政边界导致的地方保护、区域壁垒等问题影响了科创资源的流动。在此背景下,近几年来,全国各地兴起了一股相对后发地区到科创资源丰富的城市(如北京、上海、深圳、杭州等)建设科创飞地的热潮。建设科创飞地成为跨区域科创资源共享和协同创新的一种新模式。

在都市圈、城市群内,交通便捷、文化相通、产业链条相对完备,相对后发地区有意愿到中心城市设立科创飞地。以长三角地区为例,浙江、江苏、安徽的一些城市会在上海设立科创飞地。伴随着长三角一体化发展等区域一体化战略的实施,科创飞地建设如火如荼地展开。

目前,长三角地区的科创飞地建设具有以下一些特征。

首先,上海成为科创飞地的聚集地,飞地数量众多,涉及不同行政层级。就科创飞地而言,飞出地是科创资源相对不足、主导科创飞地建设的一方,而飞入地是科创飞地的物理承接地。上海作为长三角地区的中心城市,具有丰富的科创资源,成为最主要的飞入地。比如,浙江温州在上海嘉定设有温州(嘉定)科创园,浙江慈溪在上海闵行建有慈溪(上海)飞地服务中心,浙江湖州南浔区在上海青浦建有南浔(青浦)人才科创中心。上海松江作为长三角G60科创走廊建设的策源地,在吸引科创飞地方面尤为突出。据统计,截至2023年6月,已有16个城市在上海松江科创云廊周边设立科创飞地。[6]在上海的这些科创飞地中,有省级层面的综合性科创飞地,如长三角G60浙江科创基地、G60松江·安徽科创园等,也有地市级层面和区县级层面的科创飞地。

其次,不少地区在科创资源丰富的城市多点布局科创飞地。比如,浙江金华和衢州均在上海、北京、深圳、杭州等地设立科创飞地;江苏无锡锡山区在北京、上海、深圳、西安、珠海等城市设立了8个科创飞地,还在比利时设立了鲁汶(无锡)创新中心。从这个角度看,飞入地之间也存在竞争。对飞入地而言,进行制度创新促进科创飞地健康发展,是至关重要的。

最后,科创飞地建设成效初显,尤其是对飞出地而言。长期来看,科创飞地建设对飞出地和飞入地都有重要意义。通过建设科创飞地,飞出地能够创造性地利用飞入地的科创资源,解决自身痛点。科创飞地吸引了企业入驻,孵化了一批企业。一些企业到飞出地进行生产转化,实现了飞出地建设科创飞地的初衷。以嘉善国际创新中心(上海)为例,该中心于2019年10月15日正式启用。到2020年6月,该中心的创新孵化区入驻率已达86%。其中,“博升光电”等4个项目已在嘉善实现产业化。而对飞入地来讲,科创飞地提供了更多的高层次人才就业机会,有利于科技成果转化,有助于形成科技成果转化与科研投入的良性循环。从某种意义上来说,科创飞地是承担研发功能的总部,能够激发创新创业活力,营造良好创新生态,对于飞入地强化科技创新策源功能具有重要作用。

二、文献述评

关于科创飞地的功能,有学者认为:科创飞地和传统飞地一样,有助于打破行政区划界限,促进区域协调发展;[7]科创飞地能助推区域共生优化,包括内部共生、区域共生和全球共生三个层次。[8]

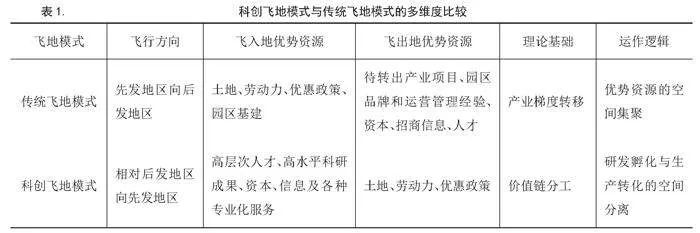

飞入地与飞出地的要素禀赋不同,各有其优势,双方似乎很容易实现要素互补和合理分工。但现实中不乏科创飞地成效不彰的案例,一些科创飞地并未充分发挥出促进区域协调发展的功能。要实现建设科创飞地的初衷,实现飞出地与飞入地的激励兼容,就应当深刻剖析科创飞地的运作逻辑。以往的研究多聚焦于传统飞地与科创飞地的飞行方向差异,强调科创飞地的异地引智功能。笔者认为,应从多个维度对传统飞地与科创飞地进行全面比较,揭示科创飞地的核心运作逻辑,进而分析飞入地与飞出地的长短期成本与收益,找到制约科创飞地良性运转的瓶颈。

创新跨区域合作机制尤其是利益分享机制,是推动科创飞地良性运转的关键。刘志彪、查婷俊认为,政治、经济利益上的共享性是“飞地经济”长期健康发展的基本保障,利益分配与风险分担机制的不对称是阻碍双方平等合作的重要因素。[9]张贵指出,飞入地政府与飞出地政府间的税收分成和GDP统计分解难题,是影响飞地经济可持续发展的“症结”。[10]潘家栋、包海波指出,从现有案例看,利益分享机制不健全是需要克服的问题之一;要促进科创飞地建设,就必须加强城市合作,破解飞地建设利益共享困局。[8]李猛、黄振宇认为,由于没有明确的互利共赢机制,一些科创飞地发展的可持续性不强,为此,要在增值税、企业所得税、个人所得税的地方留存等方面,明确地区间的分配规则,充分调动发达地区的积极性。[7]他们没有具体探讨如何完善利益分享机制,而这是无法回避的问题。

基于已有的研究,本文将从多个维度对传统飞地与科创飞地进行比较,剖析科创飞地的核心运作逻辑,分析飞入地与飞出地的利益博弈格局,提出突破利益博弈困局的思路与对策。

三、科创飞地的运作逻辑:

基于与传统飞地的比较

相对于科创飞地,人们更为熟悉的是传统飞地。传统飞地的典型特征是由先发地区飞往相对后发地区,这种飞地被称为“正向飞地”。科创飞地则是由相对后发地区在先发地区设立的,与传统飞地的飞行方向正好相反。因此,科创飞地也被称为“反向飞地”或“逆向飞地”。要梳理科创飞地的运作逻辑,明确其本质属性,就应当将其与传统飞地进行多维度对比。二者的主要差别详见表1。

(一)传统飞地的运作逻辑:优势资源的空间集聚

传统飞地主要有两种,第一种是顺应市场导向、以产业梯度转移为目的的飞地。江阴-靖江工业园区于2003年成立,是江阴、靖江两市跨市跨江联合投资开发的省级开发区,是国内最早的飞地经济实践之一。2005年,江苏省出台了《关于加快南北产业转移的意见》,提出要促进苏南地区产业结构优化升级,引导产业向苏北地区转移。之后,江苏便开始了大规模的苏南、苏北园区共建。这种飞地,是基于上级政府促进区域协调发展的政策导向而建立的,但仍然遵循市场原则和企业意愿。第二种则带有对口支援和帮扶性质,设立这种飞地主要是为了落实中央政府的政策要求。发达地区在落后地区设立园区,利用其技术、管理经验等方面的优势,帮助落后地区实现产业发展,其间也可能伴随着产业转移。[11]总体来看,传统飞地一般与产业梯度转移相关,通常以经济园区为载体。有学者指出,飞地经济的载体是园区、基地或城镇,它有两个突出特点,一是产业转移由点对点扩大为区对区,二是资金方面由单纯的资金承接转变为管理与项目的复合承接。[12]

传统飞地模式下,先发地区拥有待转出产业项目、园区品牌和运营管理经验、资本、招商信息、人才等广义上的优势资源。而后发地区最缺的资源就是产业项目,要解决产业项目从无到有的问题。引进的产业项目可以创造就业岗位,带动当地GDP、税收的增长。为此,后发地区必须充分发挥自身优势,做好产业承接。一般来说,先发地区总是把产业链上的加工制造环节向后发地区转移。就后发地区而言,其主要优势资源包括土地、劳动力、园区基建、自然资源等。传统飞地之所以运作成功,除了飞入地与飞出地的优势资源互补外,还在于先发地区拥有的优势资源易于进行空间转移,优势资源能够在飞入地实现空间集聚。

(二)科创飞地的运作逻辑:研发孵化与生产转化的空间分离

相对后发地区到先发地区设立科创飞地,主要是想走出一条“异地研发—异地孵化—本地产业化转化”的发展模式。实际上,一些科创飞地建有展示城市形象的袖珍具象空间,进行城市形象和招商政策宣介,充当相对后发/utyTP+5XHpAcLYJo5ImLMQgW8ItgkJVhZ2uwZUsUlM=地区在飞入地的招商平台。而这些功能,实质上已经超出了科创飞地本身的功能范畴。

科创飞地建设的必要性在于,相对后发地区的企业尤其是一些行业龙头发展到一定程度后,要想继续做大做强,实现产品迭代升级,进一步开拓市场、提升品牌形象,就必须掌握高层次科创资源。对它们而言,高层次人才、高水平科研机构和专业化科研服务机构是不可或缺的。然而,在相对后发地区,高水平科创资源供给不足,高校和科研院所的分布密度低,产出的高水平科研成果比较有限,无法匹配和满足当地企业的需求,企业在自主研发方面面临不少困难。以长三角地区为例,根据“中国教育在线”网站数据,上海有985高校4所、211高校10所、双一流高校15所,而同处长三角的安徽省有985高校1所、211高校3所、双一流高校3所;安徽省内高校尤其是高水平大学分布极不均衡,多数分布在合肥,合肥有普通本科院校19所、985高校1所、211高校3所、双一流高校3所,而淮南仅有普通本科院校2所。从发明专利授权量来看,笔者于2022年7月通过查询incoPat数据库得到下列数据:2021年上海的发明专利授权量为32828件,合肥有9677件,芜湖有3299件,宣城有728件,上海的发明专利授权量分别是合肥、芜湖、宣城的3.39倍、9.95倍和45.09倍。从高层次人才招引来看,相对后发地区通常在薪酬水平上不及大城市,而大城市的生活便利程度更高、公共服务品质更好、信息发达便于同行交流,所以一些高层次人才更愿意在大城市工作和落户,希望子女在大城市接受教育。此外,目前科学研究和科技创新均呈现团队化趋势,这就导致相对后发地区在招才引才上面临更大的困难。

从创新链和产业链空间分布演变趋势看,随着区域竞争加剧,中心城市越来越成为创新资源、创新平台的集聚地,而中小城市尤其是县域的科创资源被大城市所虹吸。[13]以长三角地区为例,产业链向各地扩散,而创新链则在上海、南京、杭州、合肥等中心城市集聚。[14]如何推进产业链和创新链的深度融合,是一个迫切需要研究的重要课题。如果科创资源供需矛盾长期得不到解决,一些企业可能自行外流,相对后发地区宝贵的产业优势资源将难以发挥作用。优质科创资源很难在相对后发地区流动和集聚,于是,创新高端人才等科创资源的使用模式、拓宽高端人才等科创资源的使用渠道,就成为自然而然的选择。鉴于价值链各环节的空间可分性,可以把研发孵化环节与生产转化环节从空间上分离,把前者放置在科创资源丰富的中心城市。由此,科创飞地应运而生。

从核心特征看,传统飞地带有明显的产业梯度转移特征,而科创飞地的特征则是异地借智用才。在传统飞地模式下,后发地区要解决产业从无到有的问题。在科创飞地模式下,相对后发地区已经不再满足于引入产业项目,而是试图在先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等领域抢占一席之地。如果说传统飞地是产业转移背景下出现的高效的产能转移模式,那么设立科创飞地则源自从高速增长转向高质量发展的经济转型需求。

传统飞地模式下,飞入地是后发地区,有土地、劳动力、优惠政策和园区基建等优势资源。而在科创飞地模式下,飞出地是相对后发地区,除了有土地、劳动力、优惠政策等优势资源,还要有一定的产业基础和生产配套能力,能为孵化后企业提供产业空间。传统飞地模式下的飞出地与科创飞地模式下的飞入地都是先发地区,都拥有资本优势。不同的是,在传统飞地模式下,飞出地有待转出的产业项目、园区品牌和运营管理经验、招商信息和人才等优势资源,这都是飞入地所急需的。而在科创飞地模式下,飞入地所拥有的不仅仅是飞出地所渴慕的高层次人才、高水平科研成果、信息及各类专业化服务,还包括浓厚的创新氛围、活跃的科创活动和良好的创新生态。前文已述,这些要素很难自由流动和空间集聚。不过,如果把研发孵化与生产转化等环节分别安排在飞入地与飞出地,就能形成“不求所有,但求所用”的科创资源利用模式,实现科创资源的虚拟流动,促进优势资源的有效链接与实质互动,最终实现研发与生产的跨区域联动。

四、科创飞地的发展瓶颈:飞入地与

飞出地的长短期利益博弈

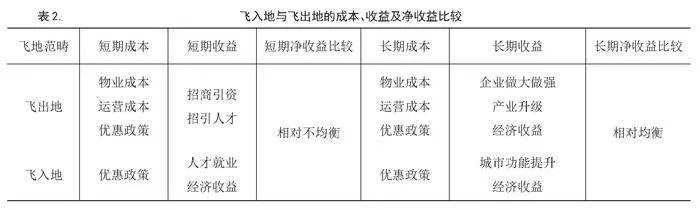

发展科创飞地,既需要企业的主动参与,也需要飞入地、飞出地相关政府部门的精心引导培育。在科创飞地运营过程中,飞入地与飞出地之间存在多维度的利益博弈,详见表2。科创飞地服务飞出地企业发展的成效和促进产业升级的效果的显现需要一个较长的过程,所以,既要分析对比飞出地与飞入地的短期净收益,也要分析对比飞出地与飞入地的长期净收益。

(一)飞出地与飞入地的短期净收益:相对不均衡

从短期看,飞出地的主要投入和成本包括:1.科创飞地的物业成本。要设立科创飞地,可以租用商务楼宇、整体购置商务楼宇或者购地自建楼宇,为此付出的成本概称为物业成本。2.日常运营管理成本,包括工作人员的工资、水电费等。有的科创飞地引入第三方专业机构参与日常运营管理,这方面的支出也属于日常运营管理成本。3.针对科创飞地出台的各项优惠政策,比如对招引人才的奖励补贴,对企业应缴税费的减免,对企业入驻飞地租金的减免,等等。总之,飞出地的投入并不是可以忽略不计的小数。对飞出地而言,短期收益主要体现在招引人才、企业孵化、为飞出地企业对接高水平科研成果等方面。在短期内,科创飞地的合作机制还没有完全理顺,飞入地和飞出地所能提供的优惠政策都还在探索完善之中,科创飞地的知名度、吸引力还有待提升,其在招引人才、科技创新、科技成果转化等方面的作用还不能充分显现。至于税收,按税收征管法律法规的规定,企业所得税要在注册地缴纳。如果企业在飞入地注册,那么飞出地可能通过税收返还获得一定收益,但较为有限。如果仅在飞入地注册分公司,则税款要在飞出地缴纳。作为研发中心的分公司,其缴纳的税款不会很多。如果是初创企业,在市场拓展期内,其缴纳的税款同样有限。总之,由于科创飞地核心功能的发挥需要一个过程,飞出地的短期净收益较少。

短期内,飞入地的主要成本体现为针对科创飞地制定的各项优惠政策,可能涉及企业开办费资助、购置自用研发办公用房补贴、企业科技创新补贴、高新技术企业迁入或新认定补贴、科技“小巨人”企业认定补贴、科技成果转化财政扶持、工业互联网创新应用资助、特色园区(楼宇)建设资助等,也可能包括各种人才补贴。对飞入地而言,短期收益包括科创人才就业和物业收入、税收收入等经济收益。飞入地的短期收益相对直接,具有确定性。而且,飞入地在优惠政策制定和相关标准设定上具有自主性、倾向性和灵活性,比如要求科创飞地符合本地产业发展导向、强调总部经济功能、强调科研成果转化的经济效益、强调关键核心技术的研发突破等。这能为飞入地带来诸多隐性收益,有助于其产业发展和科技创新。

综合来看,短期内很可能出现飞出地净收益与飞入地净收益不均衡的状况,而这会导致飞入地与飞出地的合作动力不平衡,甚至会带来合作摩擦。

(二)飞出地与飞入地的长期净收益:相对均衡

从长期看,飞出地在建设科创飞地上的投入变化不大,主要还是物业成本、运营成本等。随着科创飞地的运营步入良性轨道,其链接科创资源、提供专业化服务的能力越来越强,能够帮助企业做大做强,进而推动飞出地产业升级。本地企业做大做强会带来税收增量,还会引发产业溢出效应。由此,对飞出地而言,科创飞地带来的收益不断增多。

对飞入地来讲,从长期看,其投入主要还是体现为给科创飞地的一些优惠政策。随着科创飞地的运营步入良性轨道,一些优惠政策可能退出,飞入地的成本趋于下降。而飞入地除了通过企业入驻获得一定税收收入、解决一些就业之外,更重要的是实现了城市功能的提升,特别是科技创新策源功能的提升。比如,作为科创飞地的聚集地,上海正在建设全球科技创新中心。而全球著名科创中心都具有能集聚各类创新要素、能培育和吸引大量活力迸发的创新型企业、拥有比较完整和适宜的创新链和产业链等特征。[15]建设科创中心,就必须引进和培育创新型企业并形成集聚效应,构建产学研紧密结合的区域创新生态。对飞入地而言,科创飞地在一定程度上起到了集聚高层次人才等创新要素、孵化培育创新型企业、加速高水平科技成果转化等作用。而且,科创飞地有助于飞入地与周边城市形成分工合理、各扬所长的产业分工格局和现代产业体系,有助于建立相对完整的产业链和价值链,提升产业竞争力并增强产业链韧性。也就是说,科创飞地有助于提升飞入地的城市经济功能乃至整体城市功能。

综合来看,经过长期发展的科创飞地能充分发挥自身功能,帮助飞出地企业做大做强,引发产业溢出效应,带动飞出地产业升级和经济高质量发展,同时有助于飞入地提升城市功能尤其是科技创新策源功能。飞入地与飞出地的长期净收益相对均衡,最终会形成各得其所的双赢式利益分配格局。

五、突破科创飞地利益博弈困局的思路与对策

如果科创飞地能够顺利发展,飞入地与飞出地是可以实现双赢的。但要达成双赢,就必须突破短期净收益不均衡的状态。否则,由于付出较多成本而获得收益甚微,在存在政绩考核压力的情况下,飞出地可能偏离建立科创飞地的初衷,把较多精力放在招商引资上,从而激化与飞入地的利益冲突。为了实现双赢,应当多管齐下提升飞出地的短期净收益。具体来说,可采取以下措施。

(一)飞入地通过财政奖补等方式,引导科创飞地聚焦于科技创新

飞入地应站在共建共享、合作共赢的高度来认识科创飞地对自身的重要意义。特别是在科创飞地建设之初,飞入地应制定相关支持政策,通过财政奖补等方式帮助科创飞地维持正常运转,促进其尽快走上良性运转轨道。这样做可以引导科创飞地聚焦于科技创新,弱化其招商引资压力,缓解甚至消除因科创飞地专注于招商而带来的“抢商”问题。

实际上,在传统飞地模式下,这样的做法并不新鲜。比如苏州和宿迁合作共建产业园区时商定,两市不通过财政体制集中园区财政收入,双方在10年内不从园区拿走一分钱,所有收入全部用于滚动发展,10年后再协商分成;税收留成方面,各项政府性基金和收费免于上缴,全力保障园区发展建设;经营收益方面,园区开发有限公司10年内的经营收益全部留在公司,用于滚动发展和做大园区,股东不分红。一些科创飞地已经在这方面进行探索。比如,浙江杭州余杭区对浙江衢州和其下柯城区在余杭设立的科创飞地,从平台、资金、人才、技术等方面给予全力支持,将入驻科创飞地企业应缴税费的地方留成部分全额返还给衢州和柯城,要求当地将之用于产业发展。

科创资源丰富的城市大多都在努力建设科创中心,着力强化科技创新策源功能。因此,可以将相关优惠政策与是否设立研发中心和运营中心、吸纳就业人数尤其是高层次人才就业人数、飞地注册企业数量、企业估值、研发投入金额等指标挂钩,从而实现飞入地投入与产出之间的平衡。

(二)飞出地突破条框束缚,为科创飞地创造宽松发展空间

按税收征管法律法规的规定,企业税费应在注册地缴纳。如果入驻科创飞地的企业在飞入地注册,飞出地就无法收取税费,飞出地政府部门可能会觉得为入驻科创飞地的企业或由科创飞地孵化的企业直接提供补贴“师出无名”。科创飞地招引的人才,一般不会选择在飞出地落户,而是选择在飞入地落户和参保。一些科创飞地试图委托在飞入地注册的第三方公司为招引来的人才缴纳社保,但高层次人才普遍看重工作履历,实践中这种模式难以持续。如果缺乏相应政策支持,科创飞地在吸引企业入驻、招引人才方面就没有了特殊优势,其作用的发挥会受到严重影响。为了更有效地招才、引才、留才,飞出地必须摆脱思维定式,为科创飞地提供多方面的政策支持。首先是财政支持。例如,2021年6月江苏江阴颁布的《江阴市科技企业孵化器管理办法(试行)》规定:“对当年备案的异地孵化器,根据协议最高给予1000万建设经费补助”;“对经备案的异地孵化器,根据绩效评价情况,每年给予最高500万元补助”。[16]其次是在各类人才项目、科技项目的申请上,不针对企业注册地、户口、社保缴纳地等作出限制。比如,2019年12月浙江金华出台的《关于支持企业“飞地”引才的实施意见(试行)》规定:企业研发飞地全职引进的人才,不受户籍所在地、参保地等限制,均可享受人才补贴;可突破人事社保关系限制,在金华参加职称评审和职业资格(技能)考评,以及申报金华各项人才工程和项目。[17]再如,浙江衢州对设在杭州的科创飞地采取“同城认定”政策,即在飞地工作的人才与在衢州工作的人才享受一样的人才津贴、购房补助、租房补助、项目资助。

飞入地和飞出地在一些重要统计指标上存在分享难题,双方都想将与科创飞地相关的R&D经费支出、专利申请量和授权量、专精特新“小巨人”企业数量、高新技术企业数量等归在自己名下。一些学者建议双方按一定比例分享,但统计指标核算有相应的规则,统计指标归属以法人单位为依据,不能由双方自行协商并切分。如果企业注册在飞入地,相关数据就只归在飞入地名下。2017年国家发展改革委等八部门联合印发的《关于支持“飞地经济”发展的指导意见》提出,要“规范指标统计口径和方法”,“在统计经济社会发展情况时,园区各项指标由所在地政府统计部门按现行统计制度和口径进行统计、核算和发布”,即便对GDP、工业总产值等经济指标进行协商划分,也“仅作专门用途供内部使用”。[18]不过,在对科创飞地产出的非统计用途使用上,则可以突破条框束缚。也就是说,可在飞出地政府部门内部使用相关统计指标,将其作为政绩考核依据。这就缓解了政绩考核压力,能为科创飞地创造更为宽松的发展空间。实践中,一些地方已经进行了相应的制度创新。比如,2021年10月27日浙江省科学技术厅等多部门联合印发的《关于进一步支持省际创新飞地建设和发展的指导意见(试行)》规定:“支持在创新飞地注册的企业向注册地科技部门申报科技型中小企业,经评审符合条件的,A类企业可全额、B类企业可按参股比例折算,计入飞出地政府内部考核指标。”这里的A类企业指飞出地企业全资或股权比例在51%及以上控股的入驻企业,B类企业指股权比例在51%以下参股的入驻企业。该文件还规定:“支持创新飞地或在其内注册的企业向注册地科技部门申报科技企业孵化器(众创空间),经评审获批的,A类企业可全额、B类企业可按参股比例折算计入飞出地政府内部考核指标。”[19]这些变通做法有利于调动建设科创飞地的积极性,值得进一步拓展和推广。

(三)飞入地以全方位赋能,为科创飞地链接优质科创资源

要形成更高层级的双赢格局,关键在于以全方位赋能推动科创飞地持续发展,帮助其在紧密结合飞出地企业实际需求的前提下,在科技创新、科技成果转化等方面取得重要突破。从长远看,科创飞地的发展对于飞入地的科创中心建设和科技创新策源功能提升具有重要意义。我国正在实施区域协调发展战略,各城市群和都市圈已经探索出了一些较为成熟的跨区域合作机制。飞入地政府部门应当充分发挥跨区域合作机制和相关议事协调机构的作用,为科创飞地链接跨区域的优质科创资源和专业化服务。比如:推动科创飞地与跨区域产业联盟、行业协会加强合作;通过举办项目路演等活动提升科创飞地的知名度和影响力;与高水平大学和科院研所精准对接,推动开展定制化科研,加速科技成果转化;建立高水平专家库,便于科创飞地与专家开展灵活多样的合作;等等。

参考文献:

[1]中共中央 国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/2019-02/18/content_5366593.htm#1.

[2]京津冀协同发展领导小组办公室负责人就京津冀协同发展有关问题答记者问[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/2015-08/23/content_2918246.htm.

[3]中共中央 国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/2019-12/01/content_5457442.htm.

[4]科技部关于印发《长三角科技创新共同体建设发展规划》的通知[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/30/content_5575110.htm.

[5]颜廷标.构建京津冀协同创新共同体:底层逻辑与优化路径[J].河北学刊,2023(6).

[6]谢卫群.G60科创走廊,在连接中快速生长(经济聚焦)[N].人民日报,2023-06-20.

[7]李猛,黄振宇.促进区域协调发展的“飞地经济”:发展模式和未来走向[J].天津社会科学,2020(4).

[8]潘家栋,包海波.创新飞地的发展动向与前景展望[J].浙江学刊,2021(3).

[9]刘志彪,查婷俊.“飞地经济”:发展运行的机制、困境与对策[N].光明日报,2017-07-27.

[10]张贵.飞地经济的发展逻辑及效能提升[J].人民论坛,2021(26).

[11]李鲁奇,马学广,鹿宇.飞地经济的空间生产与治理结构——基于国家空间重构视角[J].地理科学进展,2019(3).

[12]渠涛,郝涛.黄河三角洲高效生态经济区“飞地经济”发展研究[J].山东社会科学,2014(10).

[13]廉军伟,曾刚.科创飞地嵌入区域协同创新网络的运行机理——以浙江新昌县为例[J].科技管理研究,2021(16).

[14]王振.长三角地区共建世界级产业集群的推进路径研究[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2020(3).

[15]眭纪刚.全球科技创新中心建设经验对我国的启示[J].人民论坛·学术前沿,2020(6).

[16]江阴市科技企业孵化器管理办法(试行)[EB/OL].https://www.wuxi.gov.cn/doc/2021/06/02/3563655.shtml.

[17]关于印发《关于支持企业“飞地”引才的实施意见(试行)》的通知[EB/OL].http://rsj.jinhua.gov.cn/art/2019/12/23/art_1229567052_1122539.html.

[18]关于支持“飞地经济”发展的指导意见[EB/OL].https://www.gov.cn/xinwen/2017-06/02/content_5199179.htm.

[19]浙江省科学技术厅 中共浙江省委人才工作领导小组办公室 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅联合印发《关于进一步支持省际创新飞地建设和发展的指导意见(试行)》的通知[EB/OL].https://kjt.zj.gov.cn/art/2021/11/2/art_1229080140_2371813.html.

[责任编辑 黄云龙]

Logic, Bottleneck and Breakthrough of Building Science and Technology Innovation Enclaves from

the Perspective of Collaborative Innovation: An Analysis Based on the Yangtze River Delta

HAO Shenyong, ZHAO Jinyu

(Department of Economics, Shanghai Party Institute of CPC〔Shanghai Administration Institute〕, Shanghai 200233)

Abstract: Building science and technology innovation enclaves has become a new model of cross-regional sharing of science and technology innovation resources and collaborative innovation. Unlike traditional enclaves that gather advantageous resources in the destination area, the operation logic of science and technology innovation enclaves is to separate the R&D incubation segment from production transformation segment in the value chain, compensate for the comparative disadvantages of science and technology innovation resources in the source area, and achieve the goal of flexible borrowing of intelligence and talent. In the operation of science and technology innovation enclaves, there is multi-dimensional game of interests between the destination area and source area. In the long run, both parties can achieve win-win situation, but in the short term there may be an imbalance in their net income. To break the dilemma of interest game, the following measures can be taken: the source area ensures the operation of enclaves through financial rewards and subsidies and guides enclaves to focus on technological innovation; the source area breaks through the constraints of boundaries and creates relaxed development space for enclaves; and the destination area empowers in all aspects and connects high-quality science and technology resources for enclaves.

Key Words: science and technology innovation enclave; Yangtze River Delta; collaborative innovation; science and technology innovation resources; value chain; industrial chain; innovation chain

收稿日期:2024-06-12

基金项目:本文系全国党校(行政学院)系统重点调研课题“全球价值链演变背景下长三角地区产业链集群化发展研究”(项目编号:2021DXXTZDDYKT028)的阶段性成果。

作者简介:郝身永,男,河南南阳人,经济学博士,中共上海市委党校(上海行政学院)经济学教研部副教授,主要研究方向为对外开放和区域一体化;赵锦玉,女,辽宁大连人,中共上海市委党校(上海行政学院)经济学教研部硕士研究生。