长三角G60科创走廊:从地方探索到国家战略的历程与展望

2024-10-12陈元志 葛忆翔

摘 要:长三角G60科创走廊从1.0版发展到3.0版,从地方政府的自发探索和生动实践,到两省(市)三地市的跨域合作,再到四省(市)九城市的协同共创,是“自下而上”与“自上而下”相结合的产物。3.0版G60科创走廊是综合性创新走廊,兼具科学驱动型、产业驱动型和政府驱动型创新集群的特征,同时结合了科技园区模式、创新走廊模式和城市群模式的特点。与全球顶级创新集群相比,长三角G60科创走廊在顶尖学术资源、顶尖创新人才、创新生态系统、全球影响能力、金融支持体系、开放创新文化等方面仍然存在进一步提升空间。未来4.0版G60科创走廊应以提升创新集群的科技强度为战略方向,积极推动长三角G60科创走廊由单链协同向多链融合发展,由单核驱动模式向多中心联动方向发展,构建多链融合、多中心联动的“轮轴-辐条”结构的创新生态。

关键词:创新集群;科创走廊;全球创新指数;科技强度;长三角G60科创走廊;4.0版G60科创走廊

科创走廊是产业地域性集群式发展的载体,是要素集聚、人才汇集、产业集群的创新高地。硅谷、波士顿-剑桥等世界知名创新集群,都是以交通干线联结多个节点城市,在公路沿线聚集各种生产和创新要素。国内多个城市群也在推进科创走廊的建设,如长三角G60科创走廊、广深港澳科创走廊、光谷科创大走廊。本文基于创新集群理论的分析框架,以长三角G60科创走廊为典型案例,探讨其发展历程、发展模式、基本经验及其对区域经济和社会发展的影响;并以习近平总书记在深入推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神为指导,结合《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》,在与全球顶级创新集群对标对表的基础上,提出关于未来4.0版G60科创走廊的战略思考。

一、基于创新集群理论的科创走廊研究

(一)科创走廊的理论基础

创新集群是指在某一特定地域内,由大学、研究机构、企业、政府等多种创新主体共同参与,通过知识、技术、人才、资金等资源的集聚和互动,形成的具有强大创新能力和产业竞争力的创新网络和生态系统。[1]291-317科创走廊作为创新集群的典型表现形式,是推动区域创新和产业发展的重要载体。创新集群理论,如集群经济理论、三螺旋理论以及区域创新系统理论等,为解释和指导科创走廊的形成和演进提供了理论支撑。

集群经济理论强调集群作为一种新型经济竞争模式的重要性。集群中的企业通过共享基础设施、获取专业劳动力和推动知识交流等方式,提升生产效率和创新能力。[2]地理上的集中可以带来知识溢出效应、规模经济效应和网络外部效应,促进创新活动的开展,从而产生集聚效应。[3]集群经济理论为科创走廊的建设和发展提供了理论支持和实践指导。按照该理论,通过提升区域竞争力、促进知识溢出和技术扩散、优化资源配置和政策支持、增强区域协同和一体化发展,可以显著提升科创走廊的创新能力和竞争力。

三螺旋理论强调大学、产业和政府之间的互动合作在推动创新中的关键作用。每个螺旋在创新系统中都发挥着独特作用,通过紧密合作形成创新网络。[4]随着数字化转型、跨学科合作和可持续发展的深入,三螺旋模型不断扩展和深化,逐渐发展出包含“公众”的四螺旋模型和增加“环境”的五螺旋模型。[5]大学、产业和政府等螺旋之间的互动合作在科创走廊的生态建设中发挥着关键作用,推动知识生产、技术转移和产业集群的形成。

区域创新系统理论是研究特定地理区域内创新活动及其驱动因素的理论框架,强调区域内各创新主体(企业、科研机构、大学、政府、中介机构等)之间的互动及其对区域经济和技术进步的影响,[6]125-138为科创走廊的生态系统建设提供构建区域创新网络、推动技术转移和商业化、优化政策支持和资源配置、促进区域协同和一AKJyZsmHoMs+nVNIgYyxng==体化发展等方面的理论建议。

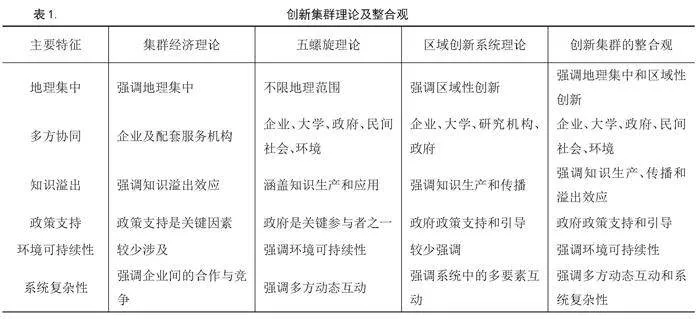

集群经济理论、多螺旋理论和区域创新系统理论各自从不同的角度探讨了创新集群的驱动因素和运行机制。综合这些理论,可以形成创新集群的整合观(如表1所示),其强调区域内地理集中、多方协同、知识溢出、政策支撑、环境可持续性和系统复杂性对区域创新的影响。据此,可以更全面和综合地理解和促进创新活动。

(二)创新集群的运行机制

创新集群的运行机制主要包括知识生产和传播、技术转移和扩散、政策支持和资源配置、创新网络和合作等方面。这些机制在科创走廊的建设和发展中起到了关键作用,通过集聚创新资源、优化创新环境和促进协同合作,提升了区域总体创新能力和竞争能力。

知识生产和传播是推动区域创新和技术进步的关键因素。通过大学和科研机构的研究活动,知识和技术不断被生产出来,并通过专利、学术论文、技术报告等形式在区域内外进行扩散。高效的知识生产和传播机制能够促进创新主体之间的知识共享和技术交流,提升区域整体创新能力。[7]科创走廊通过集聚一流的大学和科研机构,形成知识生产和传播的核心区域,推动区域内外的知识扩散。

技术转移和扩散是区域创新系统的重要组成部分。通过产学研合作、中介机构的技术转移活动以及企业间的合作,技术实现了从实验室到市场的转化和扩散。技术扩散通过市场机制和网络效应,从创新主体扩展到整个区域。高效的技术转移和扩散机制能够将科学研究转化为实际应用,加速科技成果的产业化。[8]

政策支持和资源配置也是区域创新系统的重要组成部分,为区域创新活动提供必要的制度保障和物质基础。政府制定和实施创新政策,采用科研资助、税收优惠、人才引进、知识产权保护等政策工具,通过公共资源共享、教育培训、创新网络支持等资源配置方式,支持区域内的创新活动。[9]

创新网络和合作指通过企业、科研机构、大学和政府之间的紧密合作,促进知识和技术的共享与流动,形成多层次、多主体的协同创新体系,增强区域内各创新主体之间的协同效应。[10]56-85

(三)创新集群的发展模式

创新集群的发展模式可以根据其形成的驱动因素、发展路径和演化特征来划分,每种类型都有其独特的机制和特点。以下是基于创新集群的主导力量和地域范围进行的分类。

1.基于主导力量的分类

根据主导力量的不同,创新集群可以区分为科学驱动型、产业驱动型、政府驱动型和自发形成型。

第一,科学驱动型创新集群以大学和科研机构为核心,通过基础研究和应用研究推动创新。剑桥创新集群是这种模式的典型代表。它依托剑桥大学的世界级科研实力,通过前沿基础研究和应用研究,形成了高度集中的创新生态系统。该集群集聚了众多高科技企业、研究机构和孵化器。剑桥大学科技园通过广泛的国际合作网络和政府的政策支持,推动生物技术、信息技术和工程技术等领域的创新。[11]

第二,产业驱动型创新集群以企业为核心,通过市场需求和技术应用推动创新。德国鲁尔区是产业驱动型创新集群的典型代表。它以大型企业为核心,推动高科技制造、能源技术和服务业等产业的转型和升级,实现了区域经济的可持续发展和全球竞争力的提升。[12]

第三,政府驱动型创新集群以政府为核心,通过政策支持和资源配置推动创新。以新加坡发挥政府主导作用、推动生物医药产业发展的实践为例,新加坡政府在20世纪90年代末期认识到生物医药产业的潜力,通过制定战略规划、加大资金支持、优化政策环境等举措,将Biopolis项目成功打造成为世界级的生物医药研究与创新中心。[13]

第四,自发形成型创新集群主要通过企业和个人的自发行为和市场机制形成,没有明显的政府干预或政策支持。此类集群具有浓厚的创业文化和氛围,具有高度灵活性和适应性,能快速响应市场和技术变化。如意大利的米兰时尚产业集群,就是在众多设计师和中小企业的努力下自发形成的。

科学驱动型、产业驱动型、政府驱动型和自发形成型创新集群各有特点,通过不同主导因素驱动科技创新和经济发展。科创走廊往往具备多种类型相结合的特征,不同力量在不同时期都能主导驱动集群发展,从而形成一个综合性的创新生态系统。

2.基于地域范围的分类

根据地域范围的不同,创新集群可以区分为科技园区模式、创新走廊模式、城市群模式三种类型。

第一,科技园区模式。这种创新集群通过在特定区域或城市内集聚高科技企业、科研机构和创新资源,形成高度集中的创新生态,创新主体的近距离接触和互动促进了知识的共享和技术的扩散。中关村科技园区是中国第一个国家级高新技术产业开发区。它依托北京丰富的高等教育资源和科技资源,通过政策扶持和市场化运作,发展成为中国的“硅谷”。随着高科技产业的快速发展,中关村科技园区核心区的空间和资源逐渐饱和,迫切需要扩展。中央和北京市出台了一系列政策,鼓励其向周边区域扩展,并逐步扩展至北京市所有区县,形成多园并进、一体化协同的创新生态系统。[14]

第二,创新走廊模式。这种创新集群覆盖特定的地理走廊,连接多个具有重要创新能力的节点城市或区域。如英国的剑桥-牛津创新走廊,依托集聚剑桥大学、牛津大学和帝国理工学院等顶尖科研机构,建设高水平科技园区和创新平台,形成以信息技术、生物医药和工程技术为主的产业集群。[15]

第三,城市群模式。这种创新集群涵盖更广泛的区域,通过区域内多个城市的协同发展,形成一个创新驱动的城市群。该模式强调城市间的合作与资源共享,进而推动区域整体的科技创新和经济繁荣。如粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省的九个城市(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆),目标是建设成为国际一流的湾区和世界级城市群,打造全球科技创新中心和重要经济引擎。[16]

无论是科技园区模式、创新走廊模式还是城市群模式,关键在于如何有效集聚创新资源、促进知识共享和推动产业升级。政策支持、基础设施建设、创新资源和合作网络是科创走廊成功的关键要素。

二、长三角G60科创走廊的发展演进历程

长三角G60科创走廊位于中国长江三角洲地区,从初期上海松江的探索,逐步扩展到多个城市的区域联动,最终上升为国家战略,为长三角一体化高质量发展提供了有力支撑。[17]

(一)初期探索阶段(2016—2017年)

G60是沪昆高速在国家高速公路网中的编号。2016年初,时任上海松江区委书记程向民就松江如何谋求高质量转型发展在全区发起大讨论。松江区委在深入调查研究后得出结论:G60高速沿线缺乏产业链和创新链布局,松江转型发展要向规划要品质、向存量要空间、向科创要动力、向质量要效益。2016年5月,松江坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,依托制造业基础和大学城资源,沿G60高速松江段两侧布局“一廊九区”,将有限的土地资源用在优质产业上,全力打造先进制造业高地,推动松江制造向松江创造转型。这就是1.0版G60科创走廊,即G60上海松江科创走廊。

(二)区域联动阶段(2017—2018年)

2016年8月,杭州市印发《杭州城西科创大走廊规划》,在科创廊道建设方面迈出实质性步伐。2016年10月,时任浙江清华长三角研究院院长王涛在《浙江日报》撰文提出“打造G60沪嘉杭科技创新走廊的战略构想”,建议以G60沪嘉杭高速公路为主轴,建设“双核一区”的科创走廊。“双核”是上海和杭州,“一区”是嘉兴,后者是“双核”的重要配套区、链接区和承接区。[18]2017年3月,浙江省政府批复同意嘉兴设立浙江省全面接轨上海示范区。2017年7月,松江、嘉兴、杭州共同签订《沪嘉杭G60科创走廊建设战略合作协议》,标志着G60科创走廊2.0版,即沪嘉杭G60科创走廊启动建设。松江、嘉兴和杭州围绕创新协同、产业融合、互联互通、机制完善等方面开展深入合作。

(三)全面提升阶段(2018年至今)

2018年6月,在长三角地区主要领导座谈会召开期间,四省(市)九城共同发布《G60科创走廊松江宣言》,提出建设“一廊一核多城”的3.0版G60科创走廊,即长三角G60科创走廊。“一廊”即G60科创走廊,“一核”是作为全球科创中心的上海,“多城”包括G60高速和沪苏湖、商合杭高铁沿线的上海松江,江苏苏州,浙江杭州、湖州、嘉兴、金华,安徽合肥、芜湖、宣城九城市,总面积为7.62万平方公里。长三角G60科创走廊通过九城规划对接、战略协同、专题合作、市场统一和机制完善等举措,推动长三角一体化高质量发展。

2019年5月,习近平总书记主持召开中共中央政治局会议,审议通过《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,明确提出“依托交通大通道,以市场化、法治化方式加强合作,持续有序推进G60科创走廊建设,打造科技和制度创新双轮驱动、产业和城市一体化发展的先行先试走廊”。[19]长三角G60科创走廊成为实施长三角一体化发展国家战略的重要平台。2020年11月,科技部等六部委联合印发《长三角G60科创走廊建设方案》,提出“央地联动、区域协同”的合作实施机制,赋予长三角G60科创走廊“中国制造迈向中国创造的先进走廊”“科技和制度创新双轮驱动的先试走廊”“产城融合发展的先行走廊”的定位。[20]2021年3月,长三角G60科创走廊被写入国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要。纲要提出要“瞄准国际先进科创能力和产业体系,加快建设长三角G60科创走廊和沿沪宁产业创新带,提高长三角地区配置全球资源能力和辐射带动全国发展能力”,明确要求在2025年基本建成具有国际影响力的科创走廊和我国重要创新策源地。[21]

G60科创走廊从1.0版发展到3.0版,从地方政府的自发探索和生动实践,到两省(市)三地市的跨域合作,再到四省(市)九城市的协同共创,是“自下而上”与“自上而下”相结合的产物。3.0版G60科创走廊是一个综合性的创新走廊,兼具政府驱动型、科学驱动型和产业驱动型创新集群的特征,同时结合了科技园区模式、创新走廊模式和城市群模式的特点,充分发挥出集聚创新资源、优化创新环境和促进区域协同合作的合力作用。

三、长三角G60科创走廊建设的基本经验

长三角G60科创走廊在知识生产和传播、技术转移和扩散、政策支持和资源配置、创新网络和合作方面运行良好,推动了区域科技创新和经济发展。到2024年4月,G60九城市以全国1/24的人口、1/120的面积,贡献了全国1/15的GDP、1/7的高新技术企业数、1/9的PCT国际专利申请数量、超过1/5的科创板上市公司和超过1/8的进出口总额,研发投入强度均值达到3.77%。[22]长三角G60科创走廊跨地域合作由政府和市场共同推动,中央、省、市三级政府给予全力支持,在建立合作框架、组建联合工作组、共享资源和信息、统一标准和规范、建立合作机制、加强沟通协调等方面作出一系列部署,形成了具有中国特色的科创走廊建设模式。

(一)发挥中国特色制度优势,建立协同创新合作框架

在顶层设计上统筹规划、建立跨地域合作框架,是中国特色社会主义制度优势在长三角G60科创走廊建设中的体现。除了国家层面的战略规划,相关省市将G60科创走廊相继写入党代会报告以及政府工作报告,并出台建设实施方案。为了实质性地推动跨区域合作,国家层面成立了由科技部牵头的推进G60科创走廊建设专责小组及办公室,国家部委和上海市地方实行双组长制。九城市共派干部,实体化运作长三角G60科创走廊联席会议办公室,九城市人大、政协以及科技、发展改革、经信等职能部门也建立定期会商和定期交流机制。在推进合作框架的规范化、制度化方面,央地层面出台《推进长三角G60科创走廊建设专责小组工作规则》《推进长三角G60科创走廊建设专责小组办公室工作规则》等工作制度,区域层面制定《长三角G60科创走廊联席会议工作制度》《长三角G60科创走廊建设报告评议制度》等工作制度。

(二)构筑世界级创新平台,夯实协同创新策源基础

长三角G60科创走廊围绕产业链布局创新链,集聚了国家级和省级重点实验室及工程技术研究中心1262个、高等院校196所。松江G60脑智科创基地、合肥综合性国家科学中心、苏州市国家生物药技术创新中心、之江实验室、科恩实验室、优图实验室等重大研发平台相继成立。这些创新平台持续产出原创性成果,在体细胞克隆猴、300mm和450mm单晶硅晶体生长系统、量子通信、G60星链、大硅片、光刻胶、新型航空动力辅助装置等领域取得重要创新成果。长三角G60科创走廊的科技创新呈现出多主体化、网格化、空间化特征。

(三)组建跨域产业联盟,提升协同创新集群优势

长三角G60科创走廊九城市联合编制《长三角G60科创走廊“十四五”先进制造业协同发展规划》,以规划引领各城市发挥细分领域的比较优势,跨区域组建“1+7+N”产业联盟体系。“1”即依托苏州工业园区成立产业园区联盟,“7”即集成电路、人工智能、生物医药、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车产业联盟,“N”即若干分联盟。产业联盟和产业示范园区是G60科创走廊协同创新和产业集聚的重要平台。如苏州、松江、金华、芜湖分别牵头成立了集成电路、人工智能、新材料、机器人产业联盟。为强化党建引领带动作用,九城市共同签订《G60科创走廊党建共建框架协议》,把党组织建立在产业集群上,探索形成以“龙头带动、项目推动、条块联动”为主要特征的产业集群党建工作机制。[23]

(四)建立长效合作机制,推进关键领域联合攻关

长三角G60科创走廊九城市共同制定实施《长三角G60科创走廊联合攻关行动方案》,聚焦制约国家重点产业发展的关键领域,共同梳理链主型企业或骨干单位的需求(即有希望用2至3年取得突破,但要跨区合作才能解决的攻关需求),向市场主体公开征集技术攻关需求,联合发布攻关榜单,开展任务型、体系化关键技术联合攻关。长三角G60科创走廊已在人工智能、生物医药、高端装备等重点领域编制产业链核心技术攻关清单。

(五)构建一体化创新政策体系,促进创新要素顺畅流动

在共同塑造一体化的科技创新协同机制、共同拓展开放创新合作网络等方面,政府发挥着主导作用。一是建设跨区域产业协同创新中心,如金华、芜湖、宣城的科创中心相继落户上海,探索“研发在沪、产业在外”的飞地模式。二是依托长三角科技资源共享服务平台,推进九城市科学仪器开放共享和创新券互认互通。三是建立健全知识产权保护和服务体系。实体化运作跨区域知识产权行政保护协作中心,定期发布长三角G60科创走廊重点商标保护名录。四是组建高水平应用型高校协同创新联盟,在G60高速公路沿线推动高校优质课程的互选互认。五是运用“G60科创云”微信小程序、G60科创路演中心联合体等载体,加强科技成果供需对接。推进G60科技成果转移转化示范基地建设,加强科技成果转移转化项目的储备。

(六)完善科创企业金融服务,促进协同创新金融赋能

长三角G60科创走廊试图构建债权、股权、基金、上市相互联动的金融服务生态。一是建立区域创新金融服务中心。设立G60科创走廊综合金融服务平台和G60金融服务联盟,鼓励金融机构向G60科创走廊提供特色金融产品,如科技履约贷、园区贷、创业贷、人才贷等。二是设立区域创新发展基金。九城市与社会资本共同出资,设立了总规模超100亿元的长三角G60科创走廊科技成果转化基金,支持跨区域项目,承担国家科技成果转化战略任务。三是鼓励科技产业金融一体化的探索。鼓励战略投资基金、政府风险基金、担保公司形成投贷联动、风险共担的合作机制。推出新型知识产权融资产品,建立知识产权质押风险补偿机制,推动专利商标混合质押,探索“贷款+保险+财政风险补偿”的质押融资模式。四是推动科创板上市培育。九城市人民政府与上海证券交易所签订战略合作协议,发挥科创板对长三角G60科创走廊建设的支撑作用。建立并动态调整300家拟上科创板企业储备库,对拟上科创板企业进行精准辅导和联合推荐。

(七)建立跨省通办服务机制,完善协同创新制度环境

长三角G60科创走廊聚焦政务、商事和人才服务,建立跨省通办服务机制。一是提高政务服务效率。国务院将长三角G60科创走廊确定为首批长三角政务服务“一网通办”试点区域,推进政务服务“跨省通办”,推进电子政务一体化。探索试行商事主体登记确认制,探索“远程办、应急办、承诺办、快递办”。实施“证照分离”改革,优化重点领域项目企业政务服务措施,在企业落户、土地审批、项目报建、投资设立等方面探索推行集成服务。二是完善企业服务体系。整合行政审批与各部门企业服务职能,打造高度融合的企业服务办事大厅,构建一套囊括企业登记注册、项目建设帮代办、贷款融资、办税、跨境贸易、注销退出等环节的服务体系,汇总发布企业对接、会展、培训等信息。三是推动人才融合。制定《长三角G60科创走廊人才发展三年行动方案(2023—2025)》,建立“峰会+培训+中心+基地”四融合工作机制,即轮值举办G60人才峰会、联合开展高层次人才培训、成立产业人才协同中心、建设国家移民政策实践基地。

当然,与全球顶级创新集群如硅谷、波士顿-剑桥相比,长三角G60科创走廊在以下几个方面仍然存在一定差距。

一是顶尖学术资源。硅谷有斯坦福大学和加州大学伯克利分校,波士顿-剑桥有哈佛大学和麻省理工学院。这些世界顶尖学府不仅提供了大量高水平的科研成果,还吸引了全球顶尖人才和资金。长三角虽然有复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科技大学等知名高校,但它们在全球学术排名和科研影响力方面仍有提升空间。

二是顶尖创新人才。硅谷、波士顿-剑桥吸引了大量全球顶尖人才,形成了强大的人才库。长三角G60科创走廊在吸引、培养和留住高素质科技人才方面,特别是在对国际顶尖人才的吸引力和人才培养体系的完善程度上与全球顶级创新集群仍存在差距,需要进一步提升开放度。

三是创新生态系统。硅谷和波士顿-剑桥的创新生态系统经过几十年的发展已经非常成熟,拥有完善的科技园区、孵化器和加速器,以及广泛的科技企业网络。长三角G60科创走廊虽然发展迅速,但是建设时间较短,创新生态的成熟度和系统性还需进一步提升,在科技成果的市场化、产业化路径的多样性和效率上还有提升空间。

四是金融支持体系。硅谷和波士顿-剑桥的风险投资市场非常发达,吸引了大量的风险资本,形成了强大的金融支持体系。长三角G60科创走廊的投资环境虽在不断改善,但风险资本的规模和多样性还需进一步发展,以更好地支持初创企业发展。

五是开放创新文化。硅谷和波士顿-剑桥以其开放、多元和鼓励创新的文化著称,在鼓励学术自由和创业创新方面具有深厚的传统。长三角G60科创走廊在营造创新文化和氛围,鼓励创新、宽容失败和建立健全容错机制方面仍需进一步加强。

六是全球影响能力。硅谷和波士顿-剑桥创新集群在全球科技创新领域具有极高的影响力和号召力,吸引了大量国际企业、研究机构和高端人才。相比之下,长三角G60科创走廊的国际化程度和全球影响力还有待进一步增强。

四、关于4.0版长三角G60

科创走廊的战略思考

长三角G60科创走廊要贯彻落实习近平总书记在深入推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,以及《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》,承担起党和国家赋予的政治责任和战略使命,率先成为长三角科技创新共同体的核心支撑,提高长三角地区配置全球资源能力和辐射带动全国发展能力,成为长江经济带上中下游协同联动发展的样板,成为世界级科创走廊和中国重要创新策源地,成为代表中国进入世界科技前沿的战略力量。未来4.0版G60科创走廊建设应紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词,进一步提升创新能力、产业竞争力、发展能级。

2023年9月,世界知识产权组织发布全球顶级创新集群排名,中国进入全球百强创新集群的数量增加到25个(含台北-新竹),成为拥有顶尖创新集群数量最多的国家,并且有3个地区进入全球顶级创新集群排名前10位,如表2所示。[24]248-249位于长三角G60科创走廊的上海-苏州、杭州、合肥在全球百强创新集群中分列第5位、第14位和第40位,呈现出梯次联动的区域创新态势。

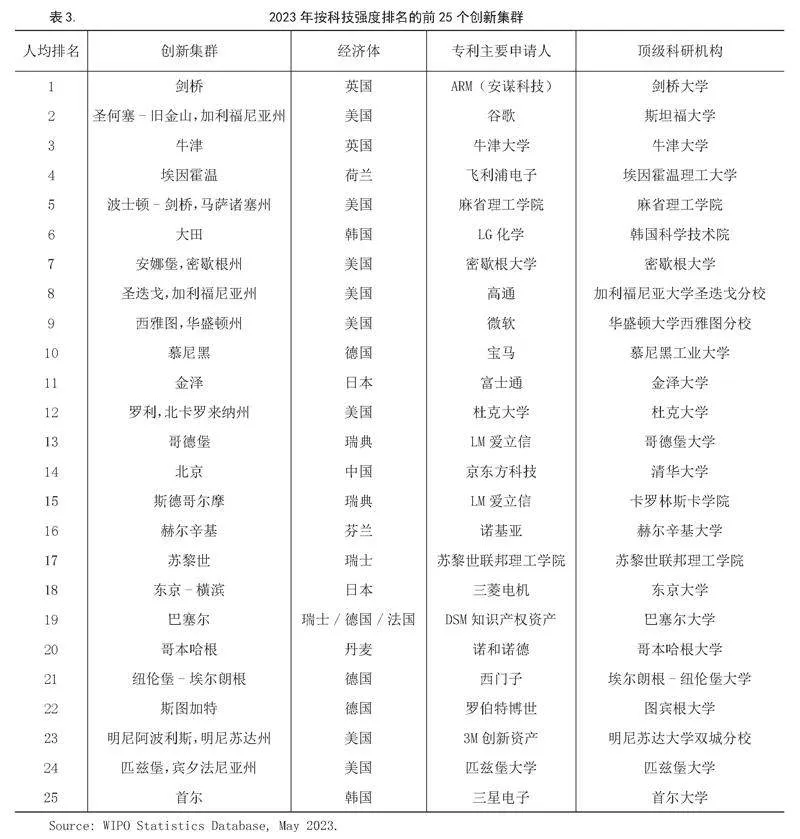

自2020年以来,全球创新指数(GII)还对前100个创新集群按科技强度进行排名,即将其专利和科学出版物的份额总和除以人口,据此计算每百万人口的创新活跃程度。2023年的研究报告显示,科技强度最高的集群主要位于欧洲和美国,英国剑桥和美国加州圣何塞-旧金山是科技强度最高的两个集群,其次是英国牛津、荷兰埃因霍温和美国马萨诸塞州波士顿-剑桥。表3展示了2023年按科技强度排名的前25个创新集群。[24]250位列全球前10名的创新集群中,只有3个集群在科技强度排名中依然保持在前10位。这3个集群全部位于美国,分别是加州圣何塞-旧金山、马萨诸塞州波士顿-剑桥和加州圣迭戈。韩国大田是亚洲科技强度排名最高的创新集群。目前,中国创新集群在科技强度方面表现相对较弱,仅北京进入创新强度前25强,排在第14位。

未来的长三角G60科创走廊要在吸引、培养和留住顶尖科技人才方面有更高开放度,在培育创新文化和鼓励创业精神方面有更大包容性,创新生态系统中的高校、研究机构、创新平台、高科技企业和风险投资机构要在争取达到世界一流水平方面付出更多努力。4.0版G60创新走廊应以提升创新集群的科技强度为战略方向,积极推动长三角G60科创走廊由单链协同向多链融合发展,由单核驱动模式向多中心联动方向发展,构建多链融合、多中心联动的“轮轴-辐条”结构的创新生态。“轮轴-辐条”结构包括一个中心轮轴和多个辐条。上海作为全球科创中心是中心轮轴,长三角其他创新集群百强城市作为区域科创中心,通过辐条(即交通干线)联结轮轴,沿交通干线聚集各种生产和创新要素。多链融合、多中心联动的创新生态表现为多条交通干线联结的多个节点城市,通过建立多个创新链条和协同合作网络,加快实现产业链、创新链、资金链、人才链、政策链的深度融合,实现科创走廊由“重点突破”到“链式创新”再到“网状生态”的迭代发展。沿沪宁产业创新带的南京、镇江和无锡三市在全球百强创新集群排名中分列第11位、第89位和第93位。对于南京、镇江和无锡而言,无论是PCT专利的合作申请,还是科技论文的合作发表,上海-苏州都是排名前三的主要合作地区,沪宁高铁沿线城市与上海-苏州的协同创新有助于推动长三角G60科创走廊进入新一轮的迭代发展。未来长三角G60科创走廊能够在更大范围、更大格局下汇聚创新要素,从发展规律来看,会孕育出四省(市)九城市与沿沪宁产业创新带城市进一步深度融合的新组合,形成“全球科技创新中心—区域科技创新中心”多链融合的“轮轴-辐条”结构的网状生态。

长三角G60科创走廊是长三角协同发展的国家战略平台,是长三角高质量一体化发展的品牌。面向未来,其发展视野不必局限于最初作为命名来源的G60沪昆高速。2.0版是G60高速沿线城市的深入合作,搭建出中心轮轴的第一根辐条;3.0版是商合杭高铁沿线城市与G60高速公路沿线城市的协同发展,实现了两根辐条连接中心轮轴的发展态势;4.0版是将沪宁高速沿线的南京、镇江、常州、无锡纳入创新共同体的建设,构建三根辐条连接中心轮轴的网状结构,推动形成长三角地区所有全球百强创新集群协同共创的全新格局,如图1所示。

在此基础上,4.0版G60科创走廊应顺应多链融合的发展趋势,按照“四个统筹”的明确要求,以“四个一流”(一流创新平台、一流攻关能力、一流产业集群、一流创新生态)建设为抓手,加快推动产业、科技、金融、人才、政策等的深度融合,在资源要素统筹、重大项目引领、创新场景布局、开放包容生态等方面加大政策供给力度,进一步提升长三角G60科创走廊发展能级。[25]

一是进一步加大资源要素统筹力度,加快建设世界一流创新平台。通过中央统筹、部委和地方政府协同推进,加快建设一批“顶天”“立地”“树人”的世界一流创新平台。“顶天”就是要以汇聚国内外一流科技精英、产出世界一流重大原创成果、成为全球顶级科研机构为目标,瞄准世界科技最前沿,代表国家参与国际竞争。“立地”就是要服务重点产业领域全链条创新和高质量发展,创造全新的产品、服务和技术来引领社会和经济发展。“树人”就是要培养大量杰出科学家和工程师,使之在科学研究、技术研发和创新创业方面发挥重要作用。

二是进一步发挥重大项目引领作用,加快形成世界一流攻关能力。建议成立重大项目专委会,聚焦重点领域、重点产业,按照“战略目标化、目标项目化、项目清单化”的原则,围绕传统产业升级、战略性新兴产业和未来产业培育及新型基础设施建设等领域,在每个年度都实施一批具有重大引领作用的科创项目。以重大科技项目为抓手,从区域协调发展的视角对国家战略科技力量进行更为科学合理的系统化布局,构建“大协同、大攻关、出大成果”的组织机制,引导科技领军企业组建高能级创新联合体,发挥高水平研究型大学、国家科研机构等科技创新平台的集群优势,提升使命导向的关键核心技术攻关体系的能力。

三是进一步加强创新场景系统布局,加快培育世界一流产业集群。应顺应数字化、网络化、智能化、绿色化发展趋势,根据国家、区域、产业、组织和用户的战略需要,做好跨部门、跨层级、跨区域的全域应用场景顶层设计,加大对战略性新兴产业和未来产业应用场景的开发和建设。按照“系统布局、场景牵引、应用导向、集约共享”的原则,推进新型基础设施的系统布局和统建共用,加快形成新质生产力,力争在新兴领域中抢占先机。发挥财政资金引导带动作用,吸引社会资本加大投资力度,鼓励大中小企业结成应用场景的联合体,加快培育技术、产品、平台、场景紧密融合的产业生态,在催生新赛道、培养新赛手、建造新赛场、培育新市场方面发挥协同优势,形成赛道风口产业集群优势,放大创新驱动的乘数效应。

四是进一步突出开放包容政策导向,加快营造世界一流创新生态。应进一步优化创新的制度环境、市场环境和文化环境,让尊重知识、崇尚创新、保护产权、包容多元成为全社会的共同理念和价值导向,在建设具有全球竞争力的开放创新生态方面走在前列。从科技创新全过程、产业发展全链条、企业发展全周期出发,进一步完善“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的政策体系,集聚一流平台、引育一流人才、发展一流产业、打造一流生态,形成引领世界的科学研究能力、技术创新能力、成果转化能力、驱动发展能力以及国际竞争能力。

参考文献:

[1]PORTER M E. Clusters and the New Economics of Competition[J]. Harvard Business Review, 1998, 76(6): 77-90.

[2]BRESNAHAN T, GAMBARDELLA A, SAXENIAN A. “Old Economy” Inputs for “New Economy” Outcomes: Cluster Formation in the New Silicon Valleys[J]. Industrial and Corporate Change, 2001, 10(4): 835-860.

[3]ETZKOWITZ H, LEYDESDORFF L. The Dynamics of Innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations[J]. Research Policy, 2000, 29(2): 109-123.

[4]CARAYANNIS E G, CAMPBELL D F. Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate to Each Other?: A Proposed Framework for a Trans-disciplinary Analysis of Sustainable Development and Social Ecology[J].International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 2010, 1(1): 41-69.

[5]OECD. Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches[M/OL]. OECD Publishing, 2007. https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/competitive-regional-clusters_9789264031838-en#page8.

[6]COOKE P, URANGA M G, ETXEBARRIA G. Regional Innovation Systems: Institutional and Organisational Dimensions[J]. Research Policy, 1997, 26(4-5): 475-491.

[7]BOZEMAN B. Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and Theory[J]. Research Policy, 2000, 29(4-5): 627-655.

[8]OECD. Managing National Innovation Systems[M/OL]. OECD Publishing, 1999. https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/managing-national-innovation-systems_9789264189416-en#page1.

[9]POWELL W W, GRODAL S. Networks of Innovators[M]// FAGERBERG J, MOWERY D C, NELSON R R. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2005.

[10]CASELLI G, COSH A, TYLER P. The Cambridge Phenomenon; An Innovation System Built on Public Private Partnership[J/OL]. Innovation & Impact, 2021. https://www.researchgate.net/publication/353081593_The_Cambridge_Phenomenon_An_Innovation_System_Built_on_Public_Private_Partnership.

[11]HOSPERS G-J. Restructuring Europe's Rustbelt: The Case of the Ruhrgebiet[J]. Intereconomics, 2004, 39(3): 147-156.

[12]KILLEN L, PALLADINO M, GONZALEZ F. Singapore's Biomedical Cluster: Lessons from Two Decades of Innovation and Manufacturing Policy[R/OL]. https://www.ciip.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-19-SBS.pdf.

[13]胡海鹏,吕拉昌.中关村产学研合作创新网络的时空演化[J].中国科技论坛,2018(12).

[14]ITRC. A Sustainable Oxford-Cambridge Corridor? Spatial Analysis of Options and Futures for the Arc[R/OL]. https://www.itrc.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/arc-main-report.pdf.

[15]中共中央国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》[N].人民日报,2019-02-19.

[16]程向民.科技创新与产业发展深度融合的鲜活样本——长三角G60科创走廊策源地的实践与启示[J].习近平经济思想研究,2022(1).

[17]王涛.强化区域协同创新——打造G60沪嘉杭科技创新走廊的战略构想[N].浙江日报,2016-10-27.

[18]中共中央国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》[N].人民日报,2019-12-02.

[19]科技部 国家发展改革委 工业和信息化部 人民银行 银保监会 证监会关于印发《长三角G60科创走廊建设方案》的通知[EB/OL].https://www.most.gov.cn/xxgk/

[20]xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2020/202104/t20210401_173673.html.

[21]中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[N].人民日报,2021-03-13.

[22]宋薇萍.长三角G60科创走廊九城携手 加速培育新质生产力[N].上海证券报,2024-05-25.

[23]中共松江区委“习近平新时代中国特色社会主义思想在上海的生动实践”课题组.长三角G60科创走廊引领区域一体化制度创新[EB/OL].http://g60.china-development.com.cn/g60zx/2022/0930/1801098.shtml.

[24]WIPO. Global Innovation Index 2023: Innovation in the face of uncertainty[R/OL]. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023-en-main-report-global-innovation-index-2023-16th-edition.pdf.

[25]陈元志,葛忆翔.以“四个一流”提升G60科创走廊发展能级[N].科技日报,2023-11-27.

[责任编辑 张 华]

The G60 Science and Technology Innovation Corridor of the Yangtze River Delta:

Process from Local Exploration to National Strategy and Future Prospect

CHEN Yuanzhi, GE Yixiang

(Department of Academics, China Executive Leadership Academy Pudong, Shanghai 201204;

Graduate Institute of Interpretation and Translation, Shanghai International Studies University, Shanghai 200083)

Abstract: As the result of combining “bottom-up” and “top-down” approaches, the G60 Science and Technology Innovation Corridor of the Yangtze River Delta has developed from version 1.0 of spontaneous exploration and vivid practice by local government, to version 2.0 of cross-regional cooperation among three cities of Shanghai and Zhejiang, and then to version 3.0 of collaborative innovation among nine cities of Shanghai, Jiangsu, Zhejiang and Anhui. The G60 Corridor 3.0 is a comprehensive one combining the characteristics of innovation cluster driven by science, industry and government, while also incorporating the features of science park, innovation corridor, and urban agglomeration models. Compared with the world’s top innovation clusters, the G60 Corridor still has room for further improvement in terms of top academic resources, innovative talents, innovation ecosystem, global influence, financial support system and open innovation culture. The future G60 Corridor 4.0 should take enhancing the technological intensity of innovation clusters as its strategic direction, promote actively its development from single chain collaboration to multi-chain integration and from single core driving model to multi-center linkage approach, and build innovation ecology with “hub-spoke” structure of multi-chain integration and multi-center linkage.

Key Words: innovation cluster; science and technology innovation corridor; global innovation index; technological intensity; G60 Science and Technology Innovation Corridor of the Yangtze River Delta; G60 Corridor 4.0

收稿日期:2024-06-28

基金项目:本文系上海市哲学社会科学规划课题“国际比较视域下科技创新非对称赶超战略研究”(项目编号:2021BKS013)的阶段性成果。

作者简介:陈元志,男,江苏南通人,中国浦东干部学院教学研究部教授,研究方向为创新政策、创新管理;葛忆翔,女,江苏南通人,上海外国语大学高级翻译学院党委书记,副教授,研究方向为战略管理。