冯家湾海洋牧场浮游植物群落结构特征及其与环境因子的关系

2024-10-09张潇予郑丽娟莫亚平谢良汉周卓娜

摘要:为了解海南省文昌市冯家湾海洋牧场及其附近海域的浮游植物群落结构特征,于2019年9月(秋季)和2020年3月(春季)对其海域浮游植物和环境因子进行了调查,并应用冗余分析(RDA)研究了该海域浮游植物群落结构及其与环境因子的关系。结果显示,春、秋两季共鉴定出浮游植物3门40属109种,主要由硅藻(78种)和甲藻(30种)组成。浮游植物密度季节间差异明显,秋季高于春季。秋季的主要优势种为中肋骨条藻(Skeletonema costatum),春季的主要优势种为粗根管藻(Rhizosolenia robusta)。秋季对照区丰富度指数、多样性指数和均匀度指数平均值均高于投礁区,春季则反之。冗余分析结果表明,盐度和水温分别是秋季和春季影响冯家湾浮游植物群落结构的主要环境因子。

关键词:浮游植物;群落结构;环境因子;冗余分析;冯家湾海洋牧场

中图分类号:Q948.8;X171 文献标识码:A

文章编号:0439-8114(2024)09-0078-06

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2024.09.014 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Phytoplankton community structure and its relationship with environmental factors in Fengjiawan Marine Pasture

ZHANG Xiao-yu1, ZHENG Li-juan2, MO Ya-ping1, XIE Liang-han1, ZHOU Zhou-na1

(1.Hainan Technician College, Haikou 571199, China; 2.Hainan ANNA Testing Technology Co., Ltd, Haikou 571199, China)

Abstract; With the aim of understanding the community structure of phytoplankton of Fengjia Marine Pasture in Wenchang City, Hannan Province, the phytoplankton and environmental factors were investigated in September 2019 (autumn) and March 2020 (spring). The relationship between phytoplankton community structure and environmental factors was studied by redundancy analysis (RDA). The results showed that, a total of 109 phytoplankton species belonging to 3 phyla and 40 genera were identified,which mainly consisted of Bacillariophyta (78 species) and Dinophyta (30 species). The density of phytoplankton was significantly different between seasons, and it was significantly higher in autumn than in spring. The main dominant species in autumn was Skeletonema costatum, and the most dominant species was Rhizosolenia robusta in spring. In autumn, the average values of richness index, diversity index and evenness index in the control area were higher than those in the reef area, while in spring, these parameters in the reef area were higher than those in the control area. The result of redundancy analysis indicated that salinity and water temperature were the main environmental factors affecting the community structure in autumn and spring, respectively.

Key words: phytoplankton; community structure; environmental factors; redundancy analysis; Fengjiawan Marine Pasture

由于城镇化进程加快、过度捕捞、环境污染和海洋工程开发等原因,海南沿海渔业资源萎缩,海域生态环境受到了不同程度的影响。因此,海南大力发展现代海洋牧场建设,以期通过这种集生态优化、资源养护、环境友好为一体的新型渔业产业模式,达到保护和改善海洋生态环境,实现渔业经济可持续发展的目的[1,2]。冯家湾位于海南省东北部城市的文昌市东部海域,冯家湾海洋牧场项目于2017年建成,投放了95个钢筋混凝土构件礁和2艘钢质船改礁,共计投放人工鱼礁体约0.3万空方,鱼礁区面积约3 hm2,在该海域聚集渔业资源、改善区域群落结构和增加生物多样性的效果显著,对鱼类资源的诱集和养护作用尤为明显[3]。

浮游植物作为水体生态系统的初级生产者,是其他生物赖以生存的关键因子,对维持海洋生态系统的平衡至关重要。浮游植物对环境变化响应灵敏,其群落易受到环境因子的影响[4-6],因而浮游植物群落结构特征能够很好地反映海洋生态环境状况[7]。目前,国内对浮游植物群落结构特征及其与环境因子关系的研究集中在近岸海域[4-13],对以海洋牧场为主的区域研究较少,比较典型的是对浙江省象山港海洋牧场[14-16]和江苏省海州湾海洋牧场[17-21]的调查。本试验调查分析了海南省文昌市冯家湾海洋牧场投礁区和对照区的浮游植物群落结构和环境因子,并应用冗余分析(RDA)研究了二者的关系,以期为冯家湾海洋牧场示范基地建设和管理及其海域生态环境评价和保护提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域和站位布设

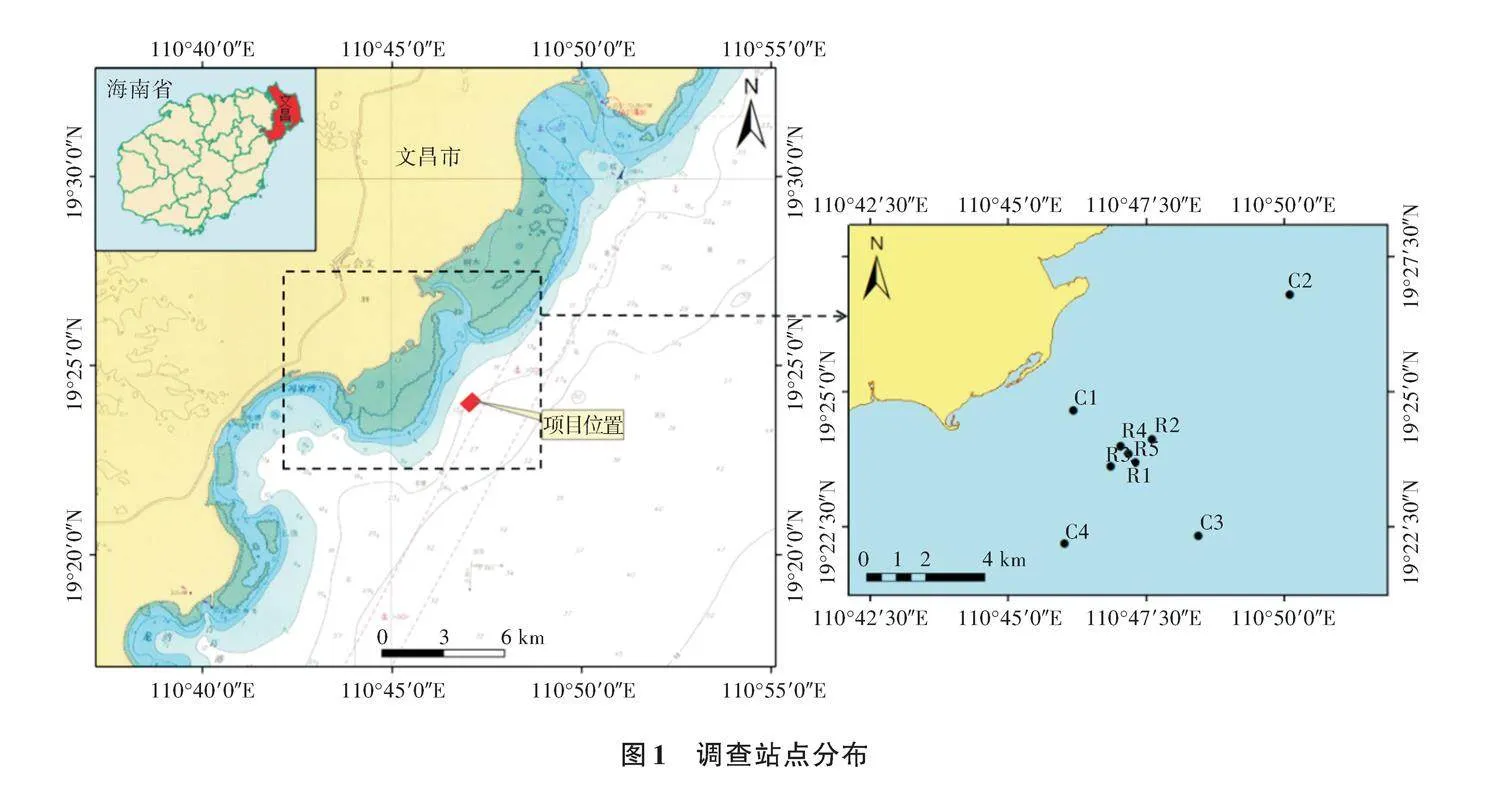

在冯家湾海域(110°47′15.74″E,19°23′54.80″N)共布设9个采样站点(图1),其中海洋牧场投礁区站点5个(R1、R2、R3、R4和R5),对照区站点4个(C1、C2、C3和C4)。调查时间分别为2019年秋季(9月)和2020年春季(3月)。

1.2 样品采集与分析

浮游植物样品用浅水Ⅲ型浮游生物网由底层至表层垂直拖网采集,采集到的样品用鲁哥试剂固定,带回实验室进行种类鉴定和计数。采集浮游植物的同时,测量水深、透明度等;采集表层、中层、底层水样,测定其溶解氧(DO)、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、无机氮(DIN,包括NH4+-N、NO2--N和NO3--N)、硅酸盐(SiO32--Si)、活性磷酸盐(PO43--P)、水温(T)、盐度(SC)、pH、叶绿素a(Chl-a),并采集测定沉积物中的总磷(TN)、总氮(TN)含量。所有操作均按《海洋调查规范》(GB/T12763—2007)和《海洋监测规范》(GB 17378—2007)进行。

1.3 数据处理

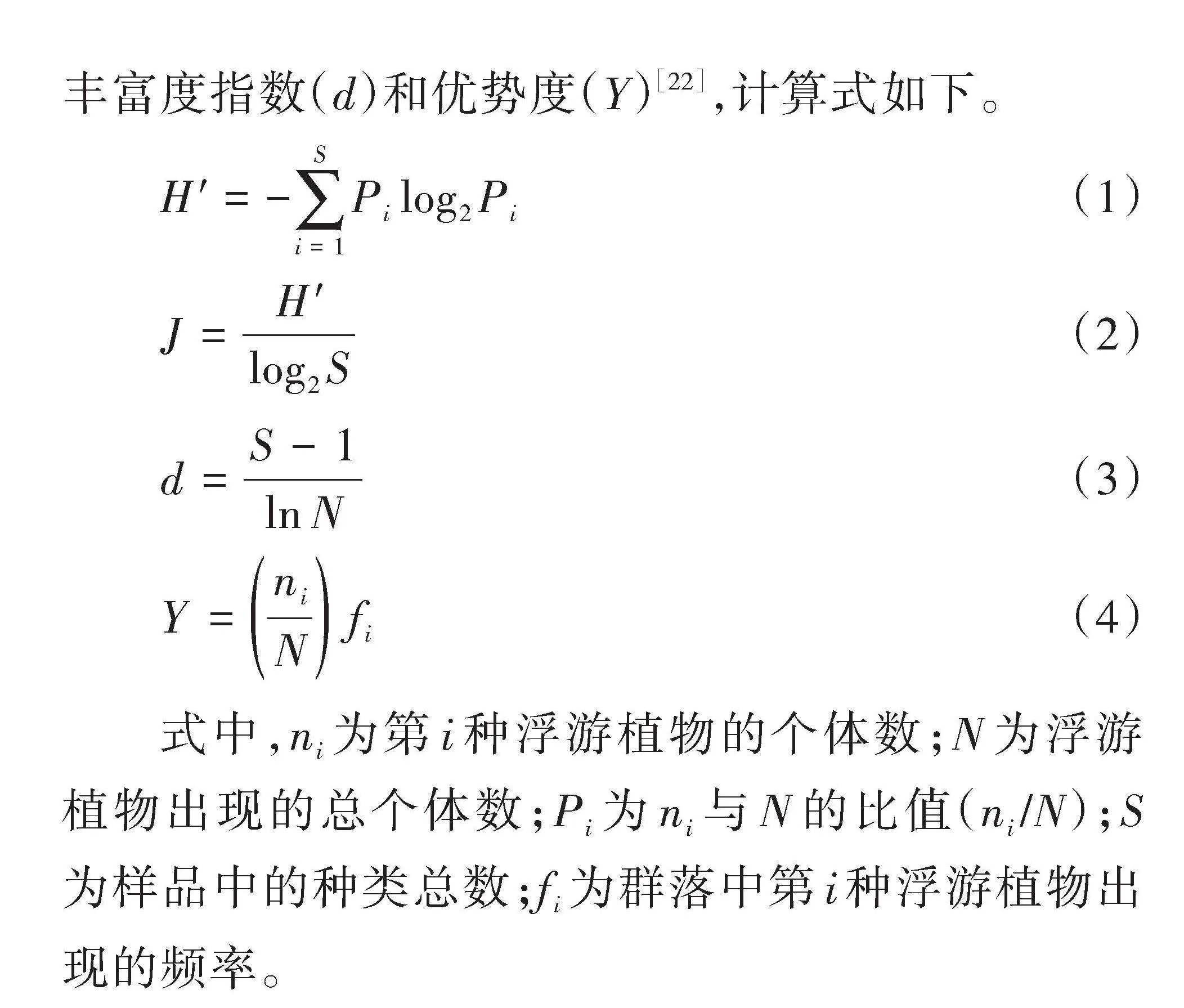

采用显微镜(OLYMPUS CX41)镜检方式对浮游植物种类进行鉴定,并计算各生物多样性指标,包括Shannon-Wiener多样性指数(H′)、均匀度指数(J)、丰富度指数(d)和优势度(Y)[22],计算式如下。

[H=-i=1SPilog2Pi] (1)

[J=Hlog2S] (2)

[d=S-1lnN] (3)

[Y=niNfi] (4)

式中,[ni]为第i种浮游植物的个体数;N为浮游植物出现的总个体数;[Pi]为[ni]与N的比值([ni/N]);S为样品中的种类总数;[fi]为群落中第i种浮游植物出现的频率。

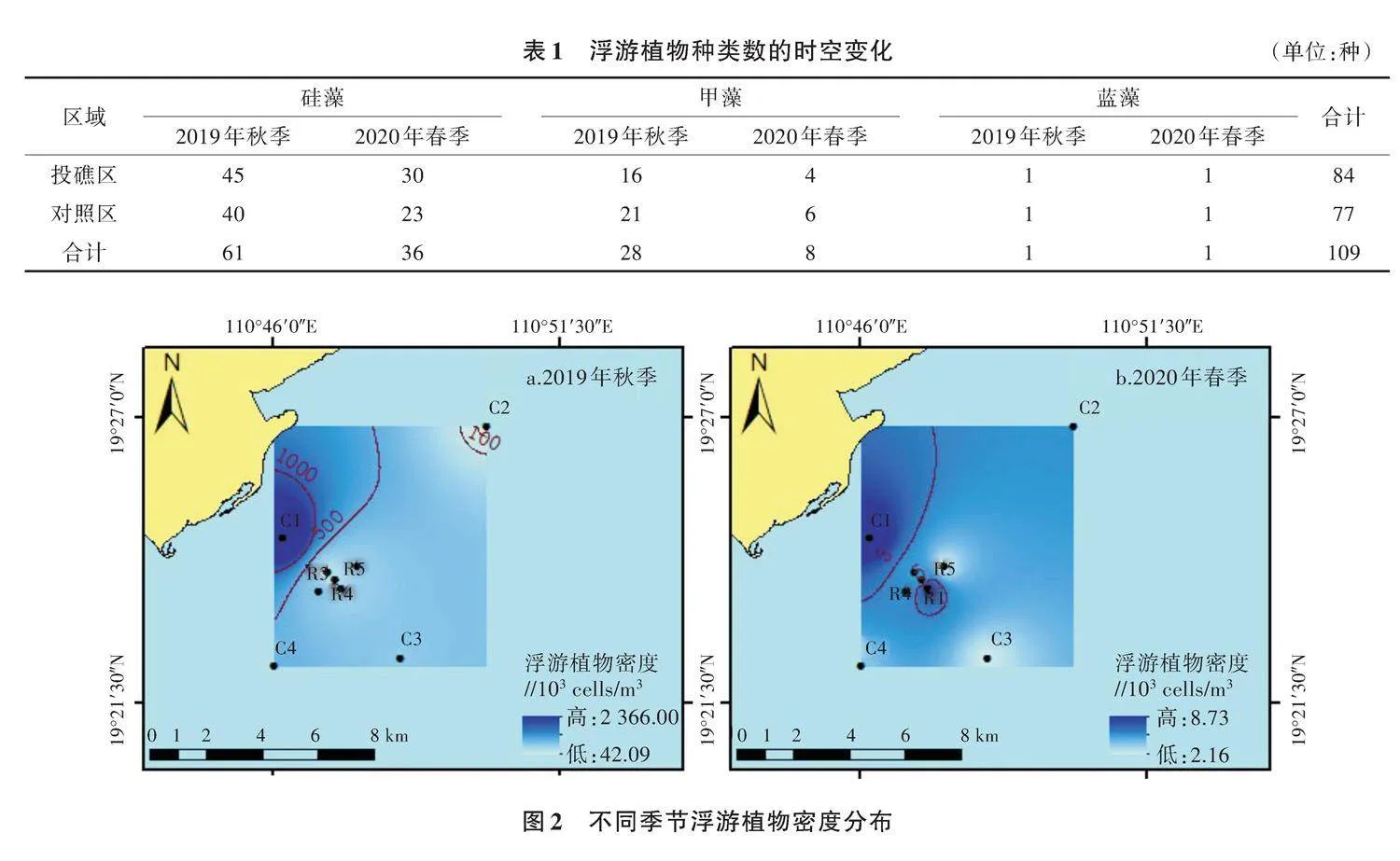

选择[Y]≥0.02的种类为优势种[20]。用SPSS 23.0软件对环境因子参数进行正态检验(K-S检验)和方差齐次性检验(Levene检验)后,再进行两独立样本t检验、K-W检验或单因子方差分析。用Canoco 5.0软件对浮游植物物种和环境因子进行冗余分析,选取在各样点出现频率大于12.5%且相对密度至少在1个样点大于1%的物种作为分析物种[7]。

2 结果与分析

2.1 浮游植物种类组成

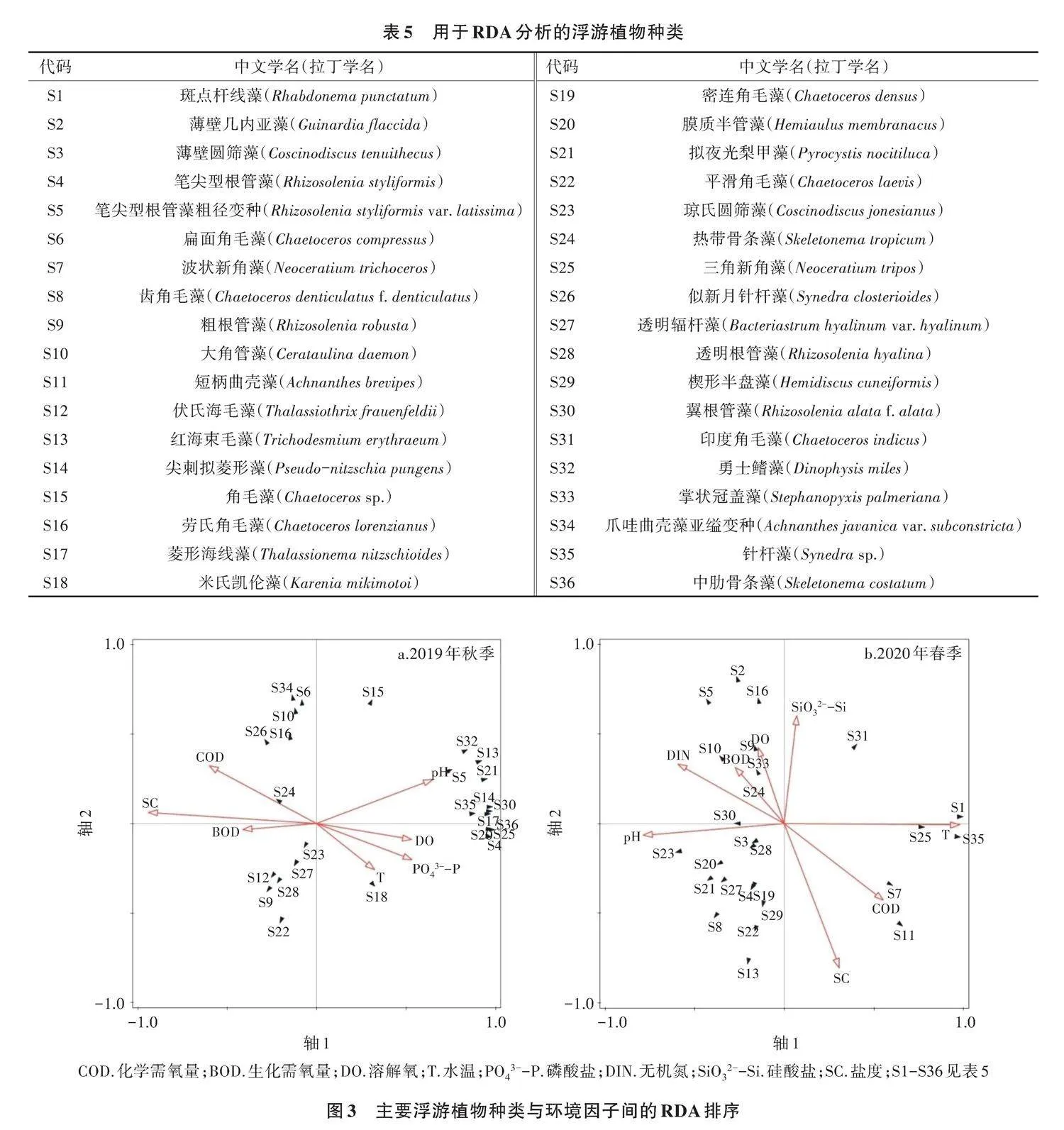

春、秋两季共鉴定出浮游植物109种(包括变型及变种),隶属3门40属。其中,硅藻门31属78种,占浮游植物总种类数的71.6%,以角毛藻属(Chaetoceros sp.)和根管藻属(Rhizosolenia sp.)为主要类群;甲藻门8属30种,占总种类数的27.5%,以新角藻属(Neoceratium sp.)为主;蓝藻门种类数最少,仅鉴定出1属1种。从浮游植物种类数的时空变化(表1)可以看出,春、秋两季浮游植物均以硅藻为主,种类数的季节表现为2019年秋季(90种)大于2020春季(45种),区域分布表现为投礁区(84种)大于对照区(77种)。

2.2 浮游植物密度

浮游植物密度季节间差异明显(图2),秋季浮游植物平均密度(490.70×103 cells/m3)明显高于春季(4.63×103 cells/m3)。浮游植物密度最大值出现在秋季对照区C1站点(2.37×106 cells/m3),最小值出现在春季投礁区R2站点(2.16×103 cells/m3)。区域间,秋季浮游植物平均密度对照区(724.00×103 cells/m3)明显高于投礁区(244.10×103 cells/m3),春季为对照区(4.79×103 cells/m3)稍高于投礁区(4.46×103 cells/m3)。

2.3 浮游植物优势种

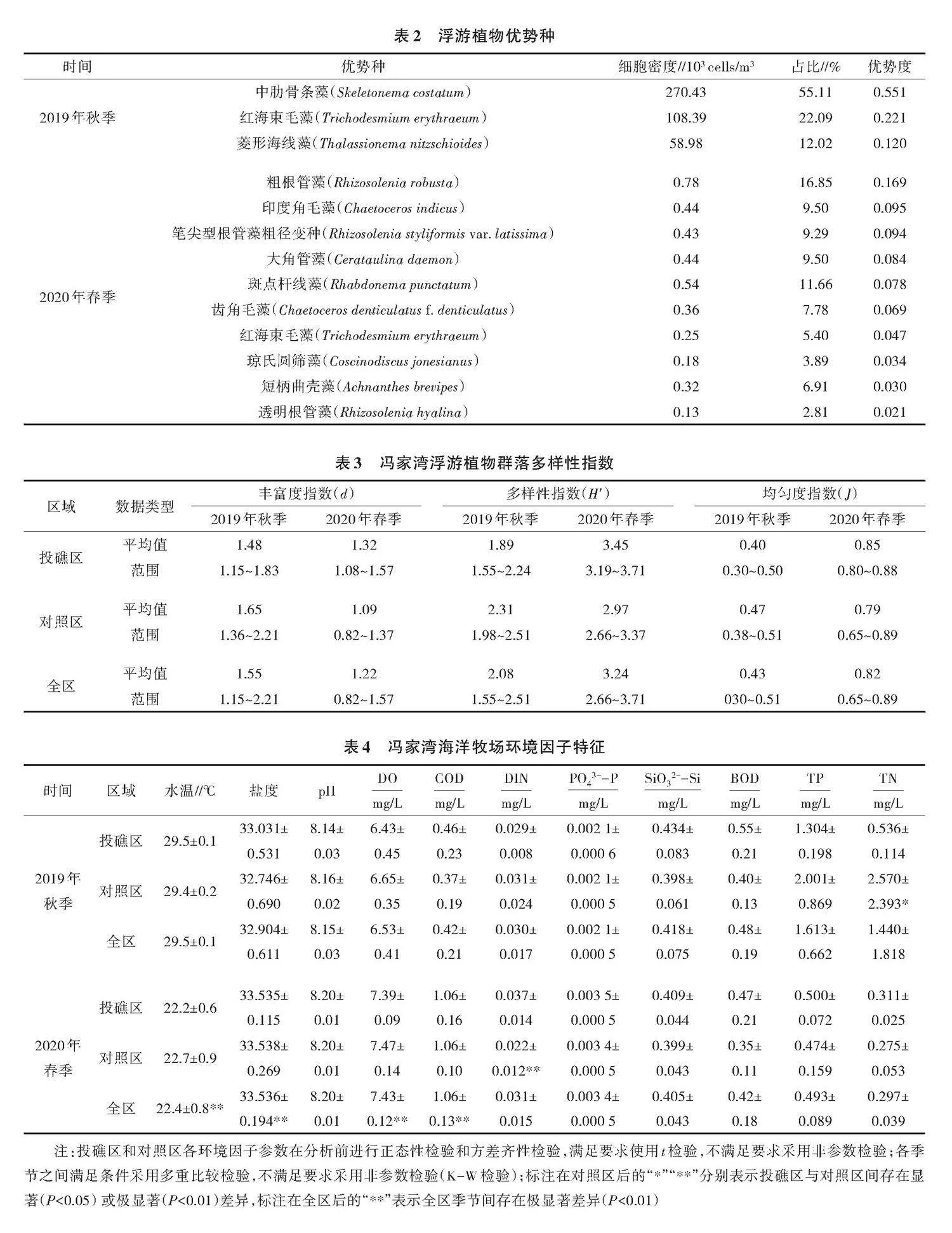

调查海域春、秋两季浮游植物优势种共计12种(表2),以硅藻为主(91.7%),蓝藻1种。2019年秋季的优势种为中肋骨条藻(Skeletonema costatum)、红海束毛藻(Trichodesmium erythraeum)和菱形海线藻(Thalassionema nitzschioides),其中中肋骨条藻占绝对优势(Y=0.551);2020年春季优势种共10种,包括粗根管藻(Rhizosolenia robusta)、印度角毛藻(Chaetoceros indicus)、笔尖型根管藻粗径变种(Rhizosolenia styliformis var. latissima)、大角管藻(Cerataulina daemon)、斑点杆线藻(Rhabdonema punctatum)、齿角毛藻(Chaetoceros denticulatus f. denticulatus)、红海束毛藻(Trichodesmium erythraeum)、琼氏圆筛藻(Coscinodiscus jonesianus)、短柄曲壳藻(Achnanthes brevipes)和透明根管藻(Rhizosolenia hyalina),其中粗根管藻密度占浮游植物总细胞数的16.85%,占绝对优势(Y=0.169)。

2.4 浮游植物群落多样性指数

由表3可见,浮游植物群落多样性指数存在时空差异。季节间,秋季全区浮游植物丰富度指数平均值稍高于春季,最低值和最高值均出现在对照区C2站点,春季最低(0.82),秋季最高(2.21);春季多样性指数平均值和均匀度指数平均值均明显高于秋季。区域间,秋季对照区丰富度指数、多样性指数和均匀度指数平均值均高于投礁区,春季则反之。

2.5 环境因子

春、秋两季冯家湾海洋牧场各环境因子数据如表4所示。区域间,2019年秋季投礁区与对照区的沉积物TN存在显著差异(P<0.05),2020年春季投礁区与对照区的水质DIN存在极显著差异(P<0.01)。季节间,全区水温、盐度、DO、COD均存在极显著差异(P<0.01)。

2.6 浮游植物与环境因子的关系

经条件筛选,选取36种物种用于RDA分析(表5),因对照区C1站点布设离岸较近,易受养殖废水排放等人为因素干扰,故剔除该站点进行分析。从浮游植物与环境因子的RDA排序(图3)可以看出,盐度、水温是影响冯家湾浮游植物种类变化的主要环境因子。在秋季,浮游植物的主要影响因子为盐度(解释量为86.9%,P=0.034),中肋骨条藻(S36)、菱形海线藻(S17)等浮游植物物种与盐度呈显著负相关,笔尖型根管藻粗径变种(S5)、红海束毛藻(S13)等与pH密切相关(图3a)。在春季,浮游植物的主要影响因子为水温(解释量为72.6%,P=0.004),斑点杆线藻(S1)、三角新角藻(Neoceratium tripos,S25)、针杆藻(Synedra sp.,S35)与水温呈显著正相关,粗根管藻(S9)、大角管藻(S10)、掌状冠盖藻(Stephanopyxis palmeriana,S33)等物种则与DO、BOD、DIN密切相关(图3b)。

3 讨论

3.1 浮游植物群落结构的季节变化

冯家湾海洋牧场及其邻近海域的浮游植物主要是广温、广布种,以硅藻为主,其次是暖水种,少量温带种,说明投礁区及其邻近海域属于硅藻型浮游植物群落,具有较明显的热带、亚热带群落区系特征,这与学者对海南后水湾海域[7]、清澜港近岸海湾海域[13]及广西北部湾海域[6,8]调查得出的结果一致。海洋牧场秋季浮游植物种类数及密度均明显高于春季,这与谢斌等[17]对海州湾海洋牧场的调查和陈丹丹等[7]对海南后水湾海域调查时得到的结论一致。冯家湾春、秋两季浮游植物的优势种变化明显,中肋骨条藻是秋季的绝对优势种。

3.2 投礁区与对照区的浮游植物群落比较

本试验研究海域沿岸海水养殖场密布,因对照区C1站点布设离岸较近,易受养殖废水排放等人为因素干扰,故讨论部分剔除该站点比较投礁区与对照区浮游植物。秋季投礁区沉积物总氮与对照区存在显著差异,对照区高于投礁区。人工鱼礁的投放会对周围海域流场发生变化,在上升涡流、加速流等影响下,促使沉积物中营养盐和有机质向水体输送量增加[16],冯家湾海洋牧场春季投礁区的无机氮含量高于对照区,并存在显著差异。投礁区浮游植物的种类数、密度及群落多样性指数与对照区无明显差异,说明人工鱼礁的投放未对冯家湾海域浮游植物的群落特征产生显著影响。产生这种情况可能的原因为:①冯家湾海洋牧场于2017年建设,人工礁体投放数量不多,建礁时间短,导致其生态效应在短期内难以显著体现[16]; ②冯家湾处于开放海域洋流且受涨退潮影响大,礁体周围形成的上升流所带来的营养盐的交换极快地扩散到周边海域,导致投礁区与对照区环境因子不存在明显差别,从而不引起浮游植物群落结构区域性的改变。

3.3 环境因子对浮游植物群落的影响

光照、水温、营养盐等环境因子对海洋浮游植物的生长都有一定的影响,浮游植物群落结构受到环境因子的综合影响[23]。RDA排序中主要优势种所在位置有所差异,说明其对生态环境的生长需求不同,不同浮游植物对环境因子的响应机制不同[14]。中肋骨条藻属于广温、广盐种,对盐度有较大的耐受范围,能适应低盐环境,易在海湾形成优势种[24,25]。2019年秋季水温平均值为29.5 ℃,接近中肋骨条藻生长的最适水温(28.0 ℃左右)[7],且秋季冯家湾海域盐度低于春季,使得中肋骨条藻、菱形海线藻等近岸低盐种类大量繁殖,成为秋季的主要优势种。随着春季水温降低,盐度升高,粗根管藻、印度角毛藻等广温广盐性种取代中肋骨条藻、菱形海线藻成为主要优势种。秋季浮游植物种类丰富,但由于中肋骨条藻的密度占细胞总密度比例较高(55.11%),秋季多样性指数和均匀度指数明显低于春季,春季浮游植物群落结构较秋季稳定。

浮游植物群落结构与环境因子的关系与所处海域密切相关。陈丹丹等[7]认为,2018年春、秋季海南后水湾浮游植物群落与溶解氧含量呈显著负相关,与盐度无显著相关性;何斌源等[11]认为,春季影响防城河口湾浮游植物群落结构变化的主要因子是盐度,秋季是总磷;刘懂等[14]对浙江省象山港海洋牧场示范区和对照区四季的浮游植物调查时发现,盐度、温度、营养盐和溶解氧是影响浮游植物群落结构的主要因子;谢斌等[17]等对海州湾海洋牧场进行了春、夏 、秋季3个航次的调查,发现影响浮游植物群落分布的重要环境因子是总氮、硅酸盐和总磷,其次是生化需氧量和氨氮。以上研究与本次调查结果有所区别,这可能与海洋牧场所在海域位置和调查季节不同有关。冯家湾海洋牧场及其附近海域的浮游植物群落结构受季节变化影响较大,秋季主要环境影响因子为盐度,春季主要环境影响因子为水温。

参考文献:

[1] 田 涛,秦 松,刘永虎,等.海南省海洋牧场的建设思路与发展经营策略分析[J].海洋开发与管理,2017,34(3):61-66.

[2] 许 强,刘 维,高 菲,等.发展中国南海热带岛礁海洋牧场——机遇、现状与展望[J].渔业科学进展,2018,39(5):173-180.

[3] 吴程宏,张羽翔,赵海龙,等.海南文昌冯家湾人工鱼礁区渔业资源养护效果初步评估[J].海洋湖沼通报,2020(6):158-167.

[4] 傅明珠,孙 萍,孙 霞,等.锦州湾浮游植物群落结构特征及其对环境变化的响应[J].生态学报,2014,34(13):3650-3660.

[5] 吴玉霖,孙 松,张永山.环境长期变化对胶州湾浮游植物群落结构的影响[J].海洋与湖沼,2005(6):9-20.

[6] 王符菁,林元烧,曹文清,等.北部湾北部浮游植物群落结构及其与营养盐的关系[J].热带海洋学报,2015,34(6):73-85.

[7] 陈丹丹,庞巧珠,陈晓慧,等.2018年春秋季海南后水湾浮游植物群落结构特征及其与环境因子的关系[J].海洋湖沼通报,2020(5):113-120.

[8] 赖俊翔,许铭本,庄军莲,等.广西北部湾近岸海域春季浮游植物群落结构特征及与环境因子的关系[J].海洋技术学报,2017, 36(6):65-70.

[9] 徐姗楠,林华剑,戴 明,等.广西近岸海域浮游植物群落的生态特征[J].生态学杂志,2014,33(10):2733-2739.

[10] 刘志勇,陈杨航,杨毕铖,等.诏安湾及其邻近海域浮游植物群落结构与环境因子的关系[J].应用海洋学学报,2020,39(3):359-367.

[11] 何斌源,赖廷和,宁秋云,等.防城河口湾浮游植物群落结构及其与环境因子的关系[J].海洋环境科学,2021,40(5):766-775,804.

[12] 杨晓改,薛 莹,昝肖肖,等.海州湾及其邻近海域浮游植物群落结构及其与环境因子的关系[J].应用生态学报,2014,25(7):2123-2131.

[13] 曾 茹,李亚军,何金曼,等.清澜港近岸海湾春秋两季浮游植物群落结构特征及其与环境因子的关系[J].安徽农业科学,2021,49(10):77-82,100.

[14] 刘 懂,陈 晨,王 莉,等.象山港海洋牧场示范区浮游植物的群落特征及其与环境因子的关系[J].海洋与湖沼,2016,47(5):1024-1032.

[15] 王菲菲,章守宇,林 军.象山港海洋牧场规划区叶绿素a分布特征研究[J].上海海洋大学学报,2013,22(2):266-273.

[16] 江志兵,陈全震,寿 鹿,等.象山港人工鱼礁区的网采浮游植物群落组成及其与环境因子的关系[J].生态学报,2012,32(18):5813-5824.

[17] 谢 斌,张 硕,李 莉,等.海州湾海洋牧场浮游植物群落结构特征及其与水质参数的关系[J].环境科学学报,2017,37(1):121-129.

[18] 高春梅,郑伊汝,张 硕.海州湾海洋牧场沉积物-水界面营养盐交换通量的研究[J].大连海洋大学学报,2016,31(1):95-102.

[19] 黄 宏,李大鹏,张 岩,等.海州湾海洋牧场人工鱼礁投放对营养盐的影响[J].环境科学学报,2017,37(8):2854-2861.

[20] 李大鹏,张 硕,石一茜,等.海州湾海洋牧场浮游植物群落年际变化特征分析[J].生态环境学报,2017,26(2):285-295.

[21] 李大鹏,张 硕,黄 宏.海州湾海洋牧场的长期环境效应研究[J].中国环境科学,2018,38(1):303-310.

[22] 沈国英,施并章.海洋生态学[M].北京:科学出版社,2002.

[23] 杨东方,陈生涛,胡 均,等.光照、水温和营养盐对浮游植物生长重要影响大小的顺序[J].海洋环境科学,2007,26(3):201-207.

[24] 霍文毅,俞志明,邹景忠,等.胶州湾中肋骨条藻赤潮与环境因子的关系[J].海洋与湖沼,2001,32(3):311-318.

[25] 李 涛,邱忠洋,张 辉.基于GIS的海洋气象综合观测应用平台系统设计[J].湖北农业科学,2015,54(6):1492-1498,1537.

收稿日期:2023-06-02

基金项目:海南省自然科学基金青年基金项目(419QN257)

作者简介:张潇予(1987-),女,海南海口人,讲师,硕士,主要从事水环境监测研究,(电话)18117658712(电子信箱)zhangxiaoyu015@163.com;通信作者,莫亚平,男,海南海口人,高级讲师,主要从事化学工艺技术研究,(电子信箱)myp1970@126.com。