湖南长沙粮食产能现状及提升对策研究

2024-10-09张殷海刘臻臻顾继忠陈欢陈波

摘要:基于中央提出“新增1 000亿斤粮食生产能力提升行动”计划背景,对长沙市粮食产能现状及存在的问题进行了深入的剖析,发现长沙市粮食生产具有科技优势,优质绿色特征突出,但播种面积不稳定,水稻单产较低,经营规模和种粮收益水平有待提高。由此提出从制度上严格加强耕地管理,加大保护性耕作和高标准农田建设,推动智慧农业发展,培育新型生产服务双主体,推动长沙市粮食产能的长期稳定和提升。

关键词:粮食产能;播种面积;科技优势;优质绿色

中图分类号:F326.11 文献标志码:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.20240204

基金项目:国家统计局湖南省调查队立项项目(湘调办字〔2024〕2号)。

Research on the current situation and improvement strategies of food production capacity in Changsha City of Hunan Province

Zhang Yinhai, Liu Zhenzhen, Gu Jizhong, Chen Huan, Chen Bo

( Changsha investigation team of National Bureau of Statistics, Changsha, Hunan 410001 )

Abstract: Based on the background of the "Action to increase grain production capacity by 100 billion jin" proposed by the central government, this paper made an in-depth analysis of the current situation and existing problems of food production capacity in Changsha City, and discovered that food production in Changsha City had scientific and technological advantages, outstanding quality and green characteristics, but the sowing area was unstable, the yield per unit area of rice was low, and the income from scale management and food planting needed to be improved. Therefore, it was proposed to strictly strengthen the management of cultivated land from an institutional perspective, increase conservation tillage and high-standard farmland construction, promote the development of smart agriculture, cultivate new production and service dual subjects, and promote the long-term stability and improvement of grain production capacity in Changsha City.

Key words: food production capacity; sowing area; scientific and technological advantages; premium green

2009年11月,中央出台了《全国新增1 000亿斤粮食生产能力规划(2009—2020年)》,规划用12年时间,新增500亿kg生产能力,粮食产能从5 000亿kg左右增至5 500亿kg以上[1]。这一轮的粮食产能提升行动效果显著,2015年我国粮食产量已经达到6 500亿kg,远远超出了500亿kg 的目标,后连续8年稳定在6 500亿kg之上。2022年12月的中央经济工作会议提出要“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”,即实现粮食产量超过7 000亿kg 目标;2023年的中央一号文件再次强调要“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”。新的经济环境下,如何更好地实现新一轮粮食增产,需要各级地方政府认真研究分析和采取有效措施。湖南省长沙市管辖范围中的长沙县、宁乡市、望城区、浏阳市在全国县域经济发展中排名前列,也是传统的重要粮食产区。湖南省在粮食增产的分解目标中将承担着重要的责任,作为重要的粮食生产基地,其粮食产能现状如何,存在哪些问题,如何稳定其粮食产能,在新一轮粮食增产计划中发挥应有的作用,值得认真分析研究。

1 粮食产能的含义及影响因素

1.1 粮食产能的含义

粮食产能即粮食的生产能力,是提高粮食产量的条件和保障。《全国新增1 000亿斤粮食生产能力规划(2009—2020年)》提到,粮食产能是指由资源状况和经济、技术条件所决定的,各种生产要素综合投入所形成的,可以相对稳定实现一定产量的粮食产出能力。学界较多地认为粮食产能反映的是充分利用要素条件下最大的粮食生产能力。即一定时期、一定地区、一定的社会经济技术条件下,由农业生产要素综合投入所形成,可以达到的最佳粮食产出水平,即粮食的生产可能性边界[2]。从经济学视角判断,产能的概念可以分为现实产能和潜在产能。粮食的现实产能反映为现有的要素投入和技术下粮食的生产能力,显示结果为当期获得的实际粮食产出,潜在产能则是既定技术条件下,充分利用现有要素能获得的最大产出。综合来看,粮食产能的实现是在一定的经济技术条件下的结果,现实条件决定了产能发展的潜力、方向和路径。因此,对粮食产能的维护,首先要保持粮食生产条件的稳定,中央一直强调坚持“18亿亩耕地红线”不动摇的原则是维护粮食产能的生命线。各级地方也应建立粮食生产的警戒线,稳定粮食种植面积,通过合理规划,有效监管,加强预测防范,使粮食的生产不出现较大滑坡,减少年际间的粮食产量波动。其次,要认识到粮食产能具有动态发展性特征,并不是一成不变的。在要素配置优化、分工深化、农业技术进步的作用下,粮食生产的潜在能力将不断提高;而耕地质量下降、各种自然灾害的发生频率提高、小规模农户分散种植等因素又将约束粮食潜在产能提高。因此,维护粮食产能需采取多方面措施,需要进一步深化农业分工,提高规模效率,提高农业科技进步贡献率;同时也需要通过有效措施抑制耕地质量下降,加强农业基础设施建设,稳定农业生产条件,提高农业补贴和农业保险的政策效果等减轻约束粮食产能提高的负面因素影响。

1.2 促进粮食产能提升的主要因素分析

1.2.1 要素条件

粮食生产是自然生产与社会生产过程的结合。首先,决定粮食产能的核心要素是土地资源[3]。除了土地,作为自然生产过程,植物的生长离不开光照、水资源等自然资源要素,要获得稳定的粮食产能,优良的自然环境是首要条件,土壤肥沃、水源充沛、光照温度适宜、自然灾害较少的地区则粮食的自然产出相对较高。因此,耕地产能是决定粮食产能的重要核心因素[4]。但是,粮食产能不等同于耕地产能,在同样的耕地资源条件下,作为社会生产过程的粮食生产离不开各种生产资料、人力物力等要素投入,粮食生产是土地、劳动、资本等要素综合投入的结果,要素投入数量和质量的高低及要素间的合理配置水平决定产出水平。1978年,我国用了世界10%的耕地养活了世界22%的人口,但谷物生产只占世界的17%,肉类只占8%,水果只占4%。而2018年,还是世界10%的耕地,但是生产了世界21%的谷物,25%的肉类,30%的水果,人均数量显著超过世界平均水平[5],这一巨大成绩的取得就是要素配置水平提高的结果。

1.2.2 科技水平

习近平总书记提出,必须实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略[6]。在既定的资源条件和要素投入下,只有依靠科技提升生产要素的投入效率,不断优化要素配置,实现新要素对旧要素的替代,单位土地面积的生产能力才能获得提高。传统农业时期,人力、畜力是主要动力;现代农业阶段,各种机械是主要动力;未来智慧农业阶段,信息技术主导下的智能设施将主导农业生产。我国的粮食生产能力能够稳步提高,一方面来自生产要素投入数量的增加,另一方面来自科技进步对农业巨大的贡献。经过四十年的发展,目前我国农业科技创新整体水平已经迈入世界第一方阵。农业农村部发布数据表明,目前我国农作物良种覆盖率超过96%,自主选育品种面积占95%,良种对单产的贡献率超过45%,2022年全国整体农业科技进步贡献率达到62.4%。水稻、小麦两大口粮作物品种完全自给,杂交水稻保持国际领先,优质专用小麦面积逐年扩大,科技为我国粮食连年丰收和重要农产品稳产保供提供了关键支撑。

1.2.3 宏观支持政策

粮食的宏观支持政策主要作用于粮食生产主体的激励和风险补偿,有助于粮食产能的稳定。粮食的宏观支持政策主要表现为政策性补贴、价格支持与保护性收购、生产成本保险和收入保险等。从2004年始,我国政府实施了粮食直补和良种补贴政策,后增加农资综合补贴,2016年三项补贴合并为耕地地力保护补贴,延续至今。除了耕地地力保护补贴,还陆续实施了农机补贴及各种农业项目补贴等。除了中央补贴,为提高粮农种粮积极性,很多各级地方政府也建立了各种补贴。补贴政策之外,价格支持政策在长期稳定粮食生产中也发挥了重要作用。目前我国稻谷、小麦生产区仍保留了最低收购政策,国家发改委等部门公布的2023年稻谷最低收购价格通知表明,2023年的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价为126、129、131元/50 kg,其中早籼稻的价格连续4年上调。另外,2023年,三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县。各种宏观支持政策的出台和实施,有力地激励和稳定了粮食生产者的生产积极性,为粮食产能稳定提供了重要的保障。

1.2.4 组织化水平

生产者组织、农业社会化服务组织的发展有利于促进粮食规模经营,提高要素利用效率,从而提高粮食的生产能力。单个农户由于经营土地规模限制,在购买种子、化肥等农业生产资料时缺乏议价能力,生产全程投资大型农业机械缺乏经济性,农业经营收入低,经营手段传统,农业生产率低,难以跳出传统农业的圈子。农业生产者组织的出现,不仅帮助传统农户引入了先进生产技术,还带来了与先进生产技术相匹配的组织结构、拥有专门知识和专业技能的技术人员,以及管理制度、与农业生产相关的信息资源等先进的生产要素。生产服务组织主体中,尤其是企业主体,拥有一定的现代管理知识和较强的管理才能,在服务过程中,能够通过生产管理的流程化、员工技能的专业化、技术服务的标准化等与新技术结合更好地降低生产成本,提高生产效率,带动传统农户的生产经营管理过程与现代农业接轨。2020年底,全国农业生产托管服务面积超过1亿公顷次,服务小农户超过7 000万户,粮食全程托管亩均增产10%~20%,节本增收150~300元,实现减肥减药10%~25%[6]。2022年末,在中央农村工作会议上,习近平总书记再次提到“要发展适度规模经营,支持发展家庭农场、农民合作社等新型经营主体,加快健全农业社会化服务体系,把小农户服务好、带动好”。

2 长沙市粮食产能现状分析

2.1 粮食生产条件总体较为稳定

近年来,长沙市农业生产的机械总动力水平提高,机耕面积扩大,水资源及电力供给较为稳定,农业有效灌溉面积保持稳定并呈上升趋势,为粮食生产创造了良好的基础条件。随着农业机械化的不断推进,长沙市粮食生产机械化水平不断提升,农业机械总动力从2000年的240.5万kW上升到2021年农业机械总动力623.3万kW,机耕面积2000年仅16万hm2,2015年最高达到了60万hm2的峰值(图1)。以水稻生产为例,2021年耕种收综合机械化水平为83.5%,其中机耕和机收已基本普及,机插秧还有较大提高空间。

水资源是粮食生产的重要条件之一。2000年长沙市有效灌溉面积为21.890万hm2,2021年达到23.645万hm2,农业有效灌溉面积保持较为稳定。但值得注意的是,水库的数量有所减少,2000年辖区内水库数量为762座,2021年减少至611座,这对未来粮食生产的水资源供给可能带来潜在威胁。电力供应方面,2000年,长沙市农村用电量为7.169亿kW·h,2007—2021年,长沙市农村用电量基本维持在20亿kW·h左右,其中2014年达到峰值22.680亿kW·h ,农村供电基础设施的改善为农业生产用电带来了有效保障。

2.2 化肥农药“双减”成效显著

近年来,在各级政府、农业生产主体等各方努力下,长沙市粮食生产的化肥农药的使用量下降,绿色化趋势凸显。从2000年以来统计数据看,长沙市农业化肥施用量变化基本呈倒V型特征。其中,2008年前化肥施用量水平较低,后逐年上升,2012—2015年是长沙市化肥施用量较高的一段时期,施用总量超过或接近20万t。2016年以来,长沙市农业化肥使用量开始下降,到2021年化肥施用总量降为16.75万t。转化为每公顷农作物播种面积的化肥施用量来看,2017年农作物施用化肥3 123.2 t/万hm2,2021年农作物施用化肥下降为2 909.8 t/万hm2,也呈下降趋势,这表明近几年长沙市化肥减量政策推广取得了较好的成效。近几年,长沙市农药、农膜的使用量也呈逐年下降趋势。2013年,长沙市的农药施用量为9 623 t,到2021年已下降至6 854 t;农用塑料薄膜的使用量2013年为7 865 t,2019年该数值已降至7 000 t以下。这些数据表明,长沙市的农业生产正逐步朝着绿色化方向发展,从过去的关注数量向数量质量并重的方向发展。

2.3 优质稻种植比例不断提高

数据显示,新世纪以来,长沙市水稻种植的优质率呈逐年上升趋势(表1)。2001年,长沙市早中晚稻整体优质率为41%,到2016年,优质稻在长沙市水稻种植中的比例已达到75%,中间有众多年份达到了80%,优质比率提高了近1倍。在早中晚三季水稻中,晚稻的优质率最高,达到87%。这表明长沙市粮食生产主体市场意识较强,重视以需求为导向选择优质的品种,在保障粮食产量的同时,很好地从质量上提高了粮食的产能。

2.4 粮食生产的科技优势突出

种子被称为农业的“芯片”,良种技术是带来粮食产量和质量加速提升的重要抓手,长沙的水稻育种在全国具有领先地位,优势明显。著名的“杂交水稻之父”袁隆平院士是长沙现代农业发展一张响亮的名片,在袁院士带领下我国杂交水稻的选育曾一次次突破产量的高峰。2023年,长沙隆平高科公司选育的第三代杂交水稻双季每公顷产量超24 t。目前杂交水稻的品种选育不仅关注产量高,在产品安全绿色、与全程机械化制种技术匹配等方面都有较大突破,这有利于未来水稻种植的成本降低和收益增加。长沙市杂交水稻育种优势带动了水稻种业产业的发展,截至2022年底,长沙市共有种业上下游企业561家,全市现代种业产业规模产值突破100亿,产业规模居全国前列,形成了以隆平高科技园为核心,长沙县、望城区、浏阳市及宁乡市为特色的“1+4”现代种业产业集群。总体来看,长沙种业科技的优势是长沙粮食生产独特的竞争优势。

3 长沙市粮食产能面临的主要问题

3.1 水稻播种面积不稳定带来粮食总产量水平波动较大

长沙市种植的粮食品类有水稻、小麦、薯类、杂粮和大豆,以水稻种植为主,占比超过90%。2021年,长沙市水稻的产量在粮食总产量中占比93.3%,因此,该市的粮食产能主要来自水稻种植。从统计数据来看(图2),2001—2021年,长沙市水稻播种面积呈小幅上升后又逐渐下降。2004—2017年水稻播种面积较为平稳,保持在34万hm2左右,2017年快速下滑,2021年长沙市水稻播种面积仅为 28.65万hm2,短短5年,下降超过5万hm2,占比达15%。

长沙市稻谷和粮食总产的变动趋势与播种面积变动基本同步。从数据来看,2021年长沙市的粮食总产量水平仅与2002、2003年水平相当,远低于2006、2007年的268万t的水平,而2021年的水稻播种面积为28.65万hm2,与2003年28.97万hm2的水平也基本持平。因此,目前左右长沙市粮食总产出变化的核心因素是粮食播种面积。另外值得关注的是,长沙市的粮食和稻谷产量在全省所占的比重呈逐年下降趋势,2000年长沙市稻谷在全省占比10%,到2021年仅为7.5%,粮食占比也从2000年的9.5%下降到2021年的7%,对全省的粮食安全贡献度有所下降。从现实出发,当前如何稳定播种面积是长沙市稳定粮食产能的重要方向。

3.2 科技优势转化为现实产能优势不足

科技优势转化为现实产能优势不足主要体现为长沙市的粮食单产水平在近20年来没有较大幅度的突破,对总产出增产的贡献力度偏弱。与省内其他地区和省外水稻主产区相比的数据都可验证。湖南省统计年鉴显示,2007年长沙市粮食产量达到6 797 kg/hm2,超出全省平均水平1 303 kg/hm2,但到2021年,长沙市粮食产量为6 894 kg/hm2,比全省平均水平仅超出433 kg/hm2,两者间差距大大缩小,表明近年来长沙市每公顷面积粮食产量增速低于全省平均水平。

与全国其他水稻产区的水稻单产进行比较,长沙市的水稻单产也还有较大的提高空间。查阅2022年《全国农产品成本收益资料汇编》和2022年《长沙市统计年鉴》数据可发现,长沙市早稻单产水平为6 090 kg/hm2,中稻单产水平为8 130 kg/hm2,均比全国平均水平低150 kg/hm2,晚稻的单产水平为6 945 kg/hm2,比全国平均水平高495 kg。这表明,长沙市三季水稻单产水平仅晚稻的单产水平高于全国平均水平。目前湖南省的水稻单产整体水平都低于全国平均水平,也低于很多其他主产区水平,而长沙市的早稻单产比浙江、安徽、福建、湖北、广东、广西和海南均低;中稻单产低于江苏、安徽、河南、湖北、陕西等省份,晚稻单产则低于浙江、安徽、福建、湖北等省份。

2021年,长沙市整体水稻单产为6 915 kg/ hm2,与媒体报道的最新培育的杂交水稻的12 000 kg/ hm2相比还大有可突破潜力。可能由于种植结构、技术推广、产业链等因素影响,杂交水稻的育种优势还没有很好地转化为现实生产产能。

3.3 粮食种植收益低制约粮农种粮积极性

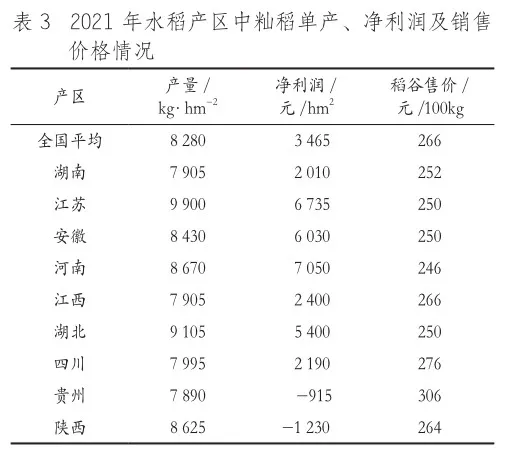

以湖南省为基准,据2022年《全国农产品成本收益资料汇编》统计数据显示,湖南的水稻种植成本在全国范围属于较低水平,但由于湖南的稻谷整体售价在全国水稻产区中几乎处于最低水平,因此,粮农种粮的盈利水平低。尤其是早稻亏损较为严重,净利润为-1 920元/ hm2,晚稻基本处于盈亏平衡水平,仅中稻有2 010元/ hm2的盈利(表2—表4)。深入分析这背后的原因,其一是湘米缺乏品牌附加值,在市场上的溢价不足;其二是多次曝光的镉大米事件使消费者对湖南产地的大米印象大打折扣,难以卖出好价格。而长沙市辖区范围内长沙县、宁乡市、望城区、浏阳市虽然是粮食主产区,但地处省会周边,经济较为发达,在全国县域经济发展中都排名前列,种粮收益低阻碍了生产者的投入意愿。以早籼稻为例,即使有国家保护价支持收购依然亏损严重,因此,长沙地区双季改单季种植已成为不可阻挡的趋势。2001年,长沙市早稻播种占比为43%,中稻播种占比为6%,晚稻播种占比为51%,表明当时种植以双季稻为主。2021年,该数值已变为34%,32%,34%,早稻、中稻和晚稻种植占比基本持平,各占1/3。这一变化的加剧在2017年,近5年来更多的农户选择了种植一季稻。而地方政府的高额双季稻补贴政策也只能短期缓解双改单的趋势,对于小规模、兼业性农户来说激励性并不太大。未来劳动力老龄化趋势加剧,化肥、农药等生产资料价格居高不下等因素带来的刚性约束,将使补贴的边际效应变得越来越小,仅靠行政责任层层下压来保障粮食播种面积,将给基层政府带来巨大压力,需要寻找新的解决路径。

3.4 生产规模化和服务规模化水平还需要进一步提高

伴随着农村劳动力转移,传统小农经济下精耕细作带来的粮食高产优势逐渐减弱,对此,通过推动生产和服务的规模化,培养转型的经营和服务主体,已成为提升我国粮食产能的有效途径。规模化生产主体产品商品化率高,市场意识更强,对新技术的学习意愿更强烈,更关注市场变化动态,有利于粮食生产的成本节约和产能挖掘。生产性服务组织通过服务可以帮助小规模生产主体获得受限于规模狭小不经济的生产要素,如植保无人机,大型的农业机械等,有利于降低单位种植成本,提高粮食产能。长沙市是典型的南方水稻产区,自然地貌以丘陵为主,农业人口人均耕地面积仅为666.7 m2左右。据调查,在长沙地区的产粮大镇,土地流转率大约为60%,受制于地形,其他乡镇的土地流转率相对较低,0.33 hm2以下的小规模经营农户占比还较大,生产服务性组织发展也还在起步阶段。总体来看,小规模、兼业化、分散经营仍在较长时间是长沙市粮食生产的重要特征,粮食生产规模化和服务规模化水平有待进一步提高。

4 提升长沙市粮食产能的政策建议

4.1 坚定严格执行稳定粮食产能的土地管理制度

为了稳定粮食产能,我国政府建立了严格的粮食安全保障制度,这些制度是稳定我国粮食产能重要的防护盾。2020年我国颁布实施了新的《土地管理法》,2021年7月,又公布了新修订的《土地管理法实施条例》。新的《土地管理法实施条例》专门增加国家对耕地实行特殊保护,严守耕地保护红线,严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地的规定。在法律制度构建的基础上,2022年,中央又推动耕地保护考核和粮食安全考核“合二为一”“实行耕地保护党政同责”等多项措施;作为全面压实各级地方党委和政府耕地保护责任的制度探索“田长制”,也已在全国26个省(区、市)推广执行,湖南省委省政府也将“推行田长制”写入省级土地管理法实施办法和省政府工作报告,并出台《关于全面推行田长制严格耕地保护的意见》[7]。

从长沙市的实际情况来看,近5年来,粮食播种面积下滑是短期粮食总产量下降的重要原因,这也将是威胁长沙市长期粮食生产能力稳定的重要因素。因此,严格执行中央和省政府的土地管理制度,保障粮食播种面积是维护长沙市粮食生产能力的重中之重。2022年,长沙市已开始稳步推进了耕地恢复工作,全年全市恢复耕地4 000余hm2[8],并建立了省市、县、乡(镇)、村网格五级田长体系,精准耕地管理责任;积极探索建立“一码管田”耕地保护管理机制,对耕地状态实时掌握、全周期监管。总体来看,后续要在此基础上进一步建立耕地保护激励机制,提高田地所有权人、承包权人、经营权人和田长们等各方主体共同维护耕地红线的责任感和积极性,守好每一寸耕地。

4.2 以保护性耕作为抓手建立粮食产能长效机制,实现藏粮于地

耕地质量是影响粮食产能的关键因素之一。习近平总书记提出,“农田就是农田,而且必须是良田”。其含义是,一方面要将“最严格”贯穿耕地用途管制始终,从严管控耕地,确保“农田就是农田”,这是保障耕地的数量。另一方面,要保障农田不仅是农田,而且必须是良田,则是对耕地质量的要求,只有有了好的耕地质量,粮食的生产能力才可持续。如何提高耕地质量,短期来看是加大高标准农田整治建设,完善农田水利基本设施,通过整治使农田基本条件得到改善[9]。长期来看,应大力推广保护性耕作,减少对耕地的破坏,真正做到藏粮于地。农业部于2007年在《关于大力发展保护性耕作的意见》中指出:“保护性耕作是以秸秆覆盖地表、免少耕播种、深松及病虫草害综合控制为主要内容的现代耕作技术体系。”目前,东北地区的黑土地保护性耕作已全面推广,南方水稻产区也应研究和大力推广适合本地区的机械化耕作下的保护性耕作配套技术,种植过程中免耕、少耕,合理休耕、轮作,建立配套的病虫草害综合防控体系,通过保护性耕作减少对耕地的破坏,建立起粮食产能维护的长效机制。

4.3 加快智慧农业主导下的粮食先进技术体系建设,实现藏粮于技

从前面的分析来看,长沙市的水稻单产对粮食总产增产的贡献力度还需要大力提高。如何将科技优势转化为现实的产能,第一,改变高档优质常规稻品种“优而不高(产量),优而不抗(病虫害)”的局面,突破稻米品质与抗病、抗倒、重金属低积累、适应轻简栽培的多性状聚合育种[10]。第二,要重视加大集成技术研究与推广,改变单一依靠良种技术、依靠化肥技术提高产量的做法,要将良种、良法和良技三者有机结合起来,获得1+1>2的效果。要创新农业技术推广手段,让农户更便捷、简单地将先进农业生产技术应用于实践。第三,要加大新基建、智慧农业设施投入,积极试点,发展现代信息社会下的智慧精准农业。通过将智能技术应用于农业生产全过程,做到精准施肥、施药、灌溉,精确开展病虫害预报,节约成本,减少农业生产损失,提高农业生产效率,真正实现藏粮于技。如长沙县春华镇粮食生产基地就是一个成功的试点案例。2022年,通过智慧农业管理,该镇“四高”综合示范点获得了早稻产量9 355.5 kg/ hm2、晚稻产量9 781.5 kg/ hm2,双季稻达19 137 kg/ hm2的超高产量。同时,经过测算,全镇实现水稻生产化肥减量15%以上,农药减量20%,增效达3 000元/hm2 [8]。智能管理技术的赋能使粮食产量大幅上升的同时投入减少,该地成功经验值得推广。

4.4 积极培育生产服务“双主体”,实现藏粮于新型粮食经营者

耕地是粮食生产的基本条件,但是要获得生产能力的提高,关键在于提高生产者素质,高素质的生产者经营能力比普通农户强,接受新事物快,农业风险规避能力高于普通农户。因此,推动传统的生产小农向现代职业农民转型是稳定粮食生产能力的重要途径。具体措施是:首先,要鼓励有一定能力的小规模农户通过土地流转向适度规模的种粮大户或家庭农场转变,为他们做好流转中介服务,帮助他们脱离传统的自给生产种植模式,向商品化经营模式转变。其次,要做好对规模种植农户的服务与培训支持。建立区域农业信息服务平台,发布粮食消费需求变化、各区域粮食市场价格、农业生产资料价格等有指导生产意义的各类信息,为农户建立粮食经营的信息沟通渠道,指导其生产决策。建立农业技术专家服务平台,为规模种植大户建立虚拟专家服务团,帮助其解决生产过程中的技术问题,以及快速获得各种新技术信息。第三,加强新型农业服务主体的培育,通过项目资金支持服务主体扩大服务规模,提高服务能力,促进农业分工深化,更好地提高农业生产效率。

总体来看,稳定和提高粮食产能的重心在于优化农业生产条件,从要素投入、科技进步、制度设计和政策支持等多方面入手,真正实现“藏粮于地、藏粮于技。藏粮于新型农业经营者”,提高土地的生产能力,提高粮农的生产积极性和抗风险能力,实现我国的粮食生产水平既能始终立足自我,确保产能,有效地跟上居民不断变化的粮食需求,又能使粮食生产者获得合理的种粮收益,走向共同富裕的道路。

参 考 文 献

[1] 郑风田,普蓂喆.量质兼顾下新一轮千亿斤粮食产能提升:思路与举措[J].中州学刊,2023(4):46-53.

[2] 生秀东.河南省稳定粮食产能问题研究[J].中共郑州市委党校学报,2018(6):54-59.

[3]杨建波,王莉,宋富强,等.粮食主产区耕地质量影响因素与粮食产能关系分析[J].中国农业资源与区划,2017(9):15-22.

[4] 董云,何振嘉.高标准农田建设对耕地质量提升和新增产能的影响[J].粮食科技与经济,2022,47(6):38-41.

[5] 柯炳生.更好发挥两个作用,确保国家粮食安全[J].农业经济与管理,2021(3):6-9.

[6] 芦千文,苑鹏.农业生产托管与稳固中国粮食安全战略根基[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,21(5):58-67.

[7] 黄利飞.让每一块耕地都有守护人:湖南全面推行“田长制”[N].湖南日报,2022-09-15(3).

[8] 刘攀.2022年,长沙完成耕地恢复6万余亩:节约集约用地,严守耕地红线,长沙多措并举谱写耕地保护新篇[N].长沙晚报,2023-06-26(3).

[9] 赵瑞,严欣.高标准农田建设对耕地质量及耕地产能的影响[J].粮食科技与经济,2022,47(5):37-40.

[10] 赵正洪,胡文彬,汪丽,等.湖南省优质稻研发的历程、问题与展望[J].中国稻米,2022,28(5):117-123.