阅读综合训练营(初中内容月度测评九)

2024-10-08

单元1 论述类文本

阅读下文,完成1~4题。(2024年中考甘肃卷)

像狐狸一样学习

◎ 李南南 罗振宇

当今时代,学习的方式正在发生巨大的变革。我们正在经历从“考试式学习”向“破案式学习”的过渡。

过去的学习,知识的门类是固定的,问题也是清晰的。不管是一个数学方程的解法,还是相对论到底在讲什么,所有问题都很明确,而且这些知识都已经成体系化,以文字的方式确切地写在经典著作里,你只要去学就可以了。

所以,你的求知方式应该是勤奋、专精、系统化地学习,而学习效果由各种各样的考试来衡量。这种学习模式被称为“考试式学习”。

英国哲学家以赛亚·伯林有一个著名的“刺猬与狐狸论”:刺猬之道,一以贯之(一元主义);狐狸狡诈,却性喜多方(多元主义)。传统社会显然更需要刺猬式的专家,一生只做好一件事就够了。好比你是一名数码工程师,业余爱好是下围棋。可围棋下得再好,对你的职场竞争力有什么帮助呢?搞不好,还会被人说不务正业。

但是今天,传统的学习模式正在面临巨大的挑战。原因很简单:第一,人类的知识总量已经太大了,大到任何一个人,用任何一种方式都无法消化,哪怕只是一个门类的知识;第二,知识的确定性正在消失,知识本身在频繁更新,今天还是共识,明天可能就不是了。越来越多的知识,处于学科之间的模糊地带。问题越来越多,但是确切的答案越来越少。因此,“考试式学习”就难以为继。

那怎么办?美国作家威廉·庞德斯通在《知识大迁移》这本书里,提出了一个办法:你要当一只知道很多事的狐狸,而且一知半解就好。除了专长,你要尽可能多地、碎片化地掌握一些知识的皮毛,不用系统,不用深入。这也许是未来最好的学习方法。

庞德斯通洞察到了一个关键性的变化:知识和学习者之间的关系变了。过去的知识是固化的,学习者跟知识的关系,像人和财富的关系,是占有关系,占有得越多越富有。但是现在,知识多到你根本占有不过来。

打个比方,过去水很少,而自己这个容器很大,往自己这个容器里装水,当然是装得越多越好。而现在,水已经多得像大海,你就别想往自己身体里装水了,学会在水里面游泳就好。

知识不是用来占有的,占有一知半解的、不确切的知识有什么用?不管什么知识,都成了你踏入未知世界的踏板。一个片段的知识,会成为你求知路上的援兵,是不知道什么时候会起作用的接应。它虽不是答案,却是帮你找到答案的线索。

还记得那个爱下围棋的数码工程师吗?过去,下围棋只是他的业余爱好,但是现在,正因为他对两边都懂一点,所以,击败人类棋手的人工智能阿尔法狗可能就是他研发的。

在这个时代,有知识的“盲点”不可怕,可怕的是有知识的“盲维”。那些一鳞半爪的知识,孤立地看可能没有用。但正因为它们分散、碎片化、不成系统,所以在知识的网络效应里,它们极有可能在机缘巧合下,填补一个你认知世界的空白维度,让你的一个认知盲维突然透进一丝亮光。

一个著名的例子,是福尔摩斯第一次见到华生时,他马上判断出华生是一名刚从阿富汗回国的军医。为什么呢?因为华生有医务工作者的风度,且有军人气概。左臂动作僵硬,说明他刚刚受过伤。那么当时什么地方刚刚打完仗,并有可能让一名军医受伤呢?阿富汗。所以,结论就出来了。

你看,福尔摩斯只需要一个片段的知识—阿富汗刚打完仗,就足以让他完成一整套推理。他并不需要深入细致地了解这场战争。

这就是“破案式学习”。过去的学习,是面对已知的学习;现在的学习,是面对未知的学习。人人都是福尔摩斯。比如,你想创业,你想知道自己的创业计划靠不靠谱,上哪儿去找答案?你每次遇到的都是不同的案情。在未知的海洋里,任何一根小树枝都是救命稻草,你有一些微茫的小线索,哪怕不精确,也没关系,利用互联网工具,利用线索和线索之间的交叉关系,并不难找到答案。

《知识大迁移》里有一个关于收入的调查结论很有意思:在专业能力相当的情况下,谁知道的乱七八糟的杂事越多,谁的收入就越高。像地理知识、历史常识、冷门的体育术语,知道的人比不知道的人年收入要高出几万美元。

凭什么?这就是因为人家手里通往陌生领域的钥匙更多嘛。

(来源:《读者》2024年第3期,有改动)

1.怎样的学习方法就是“像狐狸一样学习”?

2.文中两次提到爱下围棋的数码工程师,有什么作用?

3.下列对本文的理解分析,正确的一项是( )

A.作者认为,在当今时代,“考试式学习”已经过时了,我们必须运用“破案式学习”。

B.作者认为,“像狐狸一样学习”是未来社会最好的学习方法。

C.知识就像财富,不管什么时候,都是占有得越多越好。

D.文中引用《知识大迁移》中关于收入的调查结论,证明“像狐狸一样学习”是有效的。

4.你认为初中阶段的学生需要“像狐狸一样学习”吗?为什么?

试题解析

1.该题考查学生对文章关键内容的理解。“狐狸式学习”,是相对于“刺猬式学习”而言的。传统的“考试式学习”基本上是对应“刺猬式学习”的,它讲求“专精”和“系统”,是体系化的;而“狐狸式学习”则是一种面向未来的开放式学习,主张多元化,广泛的“一知半解”是其主要特征。从严格意义上讲,既然题干中没有要求对“怎样的学习方法就是‘像狐狸一样学习’”这一问题作出归纳和概括,那么完全可以借用原文来作答。同时,既然题干已经明确“向狐狸一样学习”是指一种“学习方法”,那么可以依此锁定文中关涉“学习方法”的部分。第六段结语中说“这也许是未来最好的学习方法”,由此回溯上文,便不难找到“像狐狸一样学习”的具体内容了。

2.该题考查学生对文中反复出现的事例的分析理解。题干中有个小“陷阱”,容易让学生误以为这个例子的反复运用有共同的目标指向,实际上,文中第四段和第十段“两次提到爱下围棋的数码工程师”,作用是不同的。在第四段中,这个例子是在否定语境中说的;而在第十段中,这个例子是在肯定语境中说的。因为“传统社会显然更需要刺猬式的专家,一生只做好一件事就够了”,所以,一名数码工程师业余下围棋,对提升职场竞争力没有帮助,可能“还会被人说不务正业”。而在学习方式正在发生巨大变化的今天,由于知识的网络效应,数码工程师拥有下围棋这样的业余爱好,会变成他的长处和优势,“正因为他对两边都懂一点,所以,击败人类棋手的人工智能阿尔法狗可能就是他研发的”。作者将同样的例子置于不同的社会语境,便深入浅出地揭示了知识与学习者关系的变化以及“刺猬式学习”和“狐狸式学习”的不同特征。

3.该题考查学生对文章相关内容的理解与分析。A、B、C三项的说法都过于绝对。A项由文中“我们正在经历从‘考试式学习’向‘破案式学习’的过渡”“但是今天,传统的学习模式正在面临巨大的挑战”“因此,‘考试式学习’就难以为继”等表述推导不出“‘考试式学习’已经过时”的结论,“我们必须运用‘破案式学习’”这一非此即彼的观点也无法成立。简而言之,作者强调和推崇“破案式学习”,并不意味着“考试式学习”一无是处。B项将文中“这也许是未来最好的学习方法”理解为“是未来社会最好的学习方法”,实际上是把表示或然的命题变成了表示必然的命题。C项的问题主要出在“不管什么时候”上,因为在“知识固化”的时代,学习者与知识之间是占有关系,“但是现在,知识多到你根本占有不过来”,因此,所谓“知识占有得越多越好”并不是任何时候都正确,作者后文中的观点“知识不是用来占有的”与C项的说法恰恰是相抵牾的。故选D。

4.该题是一道开放性试题,要求利用文中观点对初中阶段学生的学习模式和学习方式进行观照和评价。回答可分为三种:一是肯定,二是否定,三是兼而有之。如果认为需要,应更多地联系传统学习的弊端以及“狐狸式学习”的优势,如“当今时代,学习的方式正在发生巨大的变革。我们正在经历从‘考试式学习’向‘破案式学习’的过渡”“过去的学习,是面对已知的学习;现在的学习,是面对未知的学习”“在未知的海洋里,任何一根小树枝都是救命稻草,你有一些微茫的小线索,哪怕不精确,也没关系,利用互联网工具,利用线索和线索之间的交叉关系,并不难找到答案”等等。如果认为不需要,则应更多地联系“考试式学习”系统、清晰的特点和“狐狸式学习”破碎化、浅表化的不足,如“知识的门类是固定的,问题也是清晰的。不管是一个数学方程的解法,还是相对论到底在讲什么,所有问题都很明确,而且这些知识都已经成体系化,以文字的方式确切地写在经典著作里,你只要去学就可以了”“你的求知方式应该是勤奋、专精、系统化地学习,而学习效果由各种各样的考试来衡量”等等。如果认为既需要“考试式学习”,又需要“像狐狸一样学习”,二者不可偏废,那么就应该用一种兼容并包的态度,在两种学习模式和学习方式中取其优而摒其劣,扬其长而避其短。总之,应对该题时,一方面应充分尊重和利用文中观点,一方面也可以联系实际,打开思路,从而进一步丰富自己的回答。

单元2 文学类文本

阅读下文,完成5~8题。(2024年中考北京卷)

海内存知己

◎ 黄 裳

①前天到医院去探望巴老。坐下不久,曹禺来了。这是我最近第二次在医院里看到他。一年来,几次与曹禺相遇都在巴金家里。他们是老朋友,谈起天来热烈而随便,海阔天空地说着许多事情。坐在一旁听他们谈话真是一种快乐。他们对谈,有时也争论。曹禺的耳朵不大好,戴着助听器也还要时时把头凑到巴金身边去,因此巴金说话时就比平常更放大了声音。我坐在对面,他们就像发表演讲似的,对着我这个唯一的听众,摆出他们的看法,好像时时想打动、说服我。这真是非常地有意思。

②记得是1946年,在霞飞坊巴金家里,我第一次见到曹禺。他是我敬重的剧作家和前辈,他在南开中学搞演剧活动,是在我进入这个学校的六七年以前。1946年,他好像正在导演他自己写的电影《艳阳天》,剧本同时也在文化生活出版社出版。我得到一册签名本,顺便请他写字,他在诗笺上题写了“海内存知己,天涯若比邻”两句诗。我不知道他为什么写下这两句,也许是在哪个剧本前面的“献辞”吧,但却也能形象地写出他的为人。他是个天真的人,似乎随便和谁都能立即成为极熟的朋友—当然,这只是我从表面得到的认识。可以作为例证的,是在上海大光明电影院门口的一次经历。那是一部有名的美国西部片的首映日,片名译为《三叉口》。散场后,我在影院门口的人潮中碰到曹禺。我问他片子怎么样,他兴奋地连说好,很好,同时还做出了只有一个中学生才能做出来的表情动作。这使我很吃惊并留下了至今不能忘记的印象。我想,曹禺真是浑身充满着青春活力的人啊!

③当时我们没有什么私人交往,也不怎么清楚他的生活情况,只从朋友们的谈话里听说他做电影导演并不如意。

④这以后就是三十年不相见。

⑤偶然听到关于他的种种消息。有人说他的身体很不好,情绪很不稳定,有时激动,有时颓唐。但对照过去仅有的印象,我直觉地感到,他会走过来的。我总觉得他身上有一种奇妙的能适应种种情况的强盛的活力,同时他还是一个有着高昂激情的善良的诗人(不一定写诗的才是诗人,这是我最近产生的一种强烈感受)。这样的人很难在风浪中被冲垮、卷走。

⑥我的猜测可能并没有错。

⑦近来曹禺常常从北京到上海来住一阵子。他是来工作的。工作之一是想完成他三十年前没有完成的剧本《桥》。工作是艰巨的,重拾旧梦并不如想象的那么容易,然而这却是值得努力以赴的工作。在巴金家里有几次都谈到了《桥》。曹禺说他在设法寻找当年《文艺复兴》上发表过的前两幕原作,同时努力寻忆、收集40年代重庆的生活印象,他很努力地继续写,有时感到非常艰难。这时巴金就总是给他“打气”。“打气”并不是他们对话的全部,让我这个旁听者受到非比寻常感动的,是两个老朋友之间的对话。巴金已经是近八十岁的老人了。我看他就像推着一部车子过桥,他吃力,但耐心,一点点地使劲地推。他微笑着,说着笑话,但总不离开主要的目标。笑话有时是有点辛辣的,这时曹禺就像个爱撒娇的孩子,躲闪着,但也会承认自己当年有些举动是可笑的。在这种地方我看到了曹禺的诚直、天真,这是非常可爱的性格。我想,他终究会被一步步推上桥顶吧。

⑧巴金对曹禺说的话,有些已经写进他的《随想录》了。近来巴金有机会就要劝朋友多写作品,多做工作。他对不同的对象说的话是不同的,方式也不同,但目的总是一个,希望我们努力工作,争取为人民多留下一些精神财富。老人拳拳的心是摸得到的,从温暖至炽热。从他和曹禺的谈话中,我仿佛看见了从当年读《雷雨》原稿时就已经点燃了的火焰,一直燃烧到今天,四十多年了,依旧、也许是更加炽热了。

⑨这是我所看到的少有的一种人间美丽景象,也就是我们习惯称之为“友情”的东西。

1983年2月9日

5.文章回忆了1946年,但重点描述的是近年来“我”看到的巴金与曹禺交往的场景,赞美了跨越几十年的“人间美丽景象”。作者为什么这样写?

6.“活力”在第②段和第⑤段两次出现。联系上下文,解释其不同的含义。

7.结合文章内容,说说第⑦段画线句中“他就像推着一部车子过桥”在文中是什么意思,并分析“吃力”“耐心”“一点点地使劲”的表达效果。

8.巴金“希望我们努力工作,争取为人民多留下一些精神财富”。结合文章内容,说说你从中获得了什么“精神财富”。

试题解析

5.该题关乎文章的选材。从严格意义上讲,此类文章写作的内容取决于作者与笔下人物交往过程中留存的记忆。这篇文章赞美了巴金与曹禺之间跨越时空的友情,37年前的1946年,“在霞飞坊巴金家里,我第一次见到曹禺”,这当然不是巴金与曹禺的第一次接触,却是作者记忆里他们第一次产生交集,或者说,以作者的视角来看,这是巴金与曹禺友情的起点。作者之所以浓墨重彩地描写近年来巴金与曹禺交往的场景,固然是因为“近年来”的记忆还十分鲜活,如在眼前,更重要的还是服从选材剪材与主题表达的需要。真正的友情应该历久弥坚,重点描写“近年来”的场景而不是远去的场景,更能体现巴金和曹禺间相知相惜、永不褪色的友情的可贵,也更能凸显“海内存知己”的文章主旨。

6.该题考查学生对关键词语的理解。同一词语之所以语义不同,是因为它们处于不同的语境。第②段中写到的“活力”,其背景是作者与曹禺在电影院门口的一次偶遇,“散场后,我在影院门口的人潮中碰到曹禺。我问他片子怎么样,他兴奋地连说好,很好,同时还做出了只有一个中学生才能做出来的表情动作。”这里曹禺的连声说好,加上他与实际年龄似乎并不相符的表情动作,表现出他对《三叉口》这部有名的美国西部片的激赏,由此也可以看到他对生活的满腔热情以及由内而外没有任何掩饰的孩子气。比较而言,第②段中的“活力”带有更多的抒情色彩,第⑤段中的“活力”更多地具有议论的性质。“有人说他的身体很不好,情绪很不稳定,有时激动,有时颓唐。”这是第⑤段写到曹禺的“活力”的背景,“但对照过去仅有的印象,我直觉地感到,他会走过来的。我总觉得他身上有一种奇妙的能适应种种情况的强盛的活力”“同时他还是一个有着高昂激情的善良的诗人(不一定写诗的才是诗人,这是我最近产生的一种强烈感受)。这样的人很难在风浪中被冲垮、卷走”,可见,如果说第②段中的“活力”体现了曹禺与生俱来的青春朝气,那么,第⑤段中的“活力”无疑是体现了他不会轻易被生活打败的“韧性”。所以,质而言之,第②段中的“活力”是曹禺带给作者的感觉和印象,第⑤段中的“活力”则是作者对曹禺性格特征的理性认知。

7.该题实际上提出了两个要求:一是对“他就像推着一部车子过桥”这个句子的理解,二是对“吃力”“耐心”“一点点地使劲”的表达效果的赏析。不论是理解还是赏析,都应该结合语境进行。就画线句的前语境而言,“他很努力地继续写,有时感到非常艰难。这时巴金就总是给他‘打气’”“巴金已经是近八十岁的老人了”,这样的内容自然是不能忽略的;同时,这句话也不妨作“放大”的理解,这就必须联系到画线句的后语境:“近来巴金有机会就要劝朋友多写作品,多做工作。他对不同的对象说的话是不同的,方式也不同,但目的总是一个,希望我们努力工作,争取为人民多留下一些精神财富”。着眼于前语境,巴金的努力是针对个体的;着眼于后语境,巴金的良苦用心则是泛指,是针对“朋友”这个群体的。至于对“吃力”“耐心”“一点点地使劲”这几个词语的表达效果的赏析,最好能作具体深入的拆解,而不是笼而统之。“吃力”重点是指过程之艰难,“耐心”重点是指不厌其烦,而“一点点地使劲”重点是指毫不松懈和意志坚定。巴金先生的赤子之心、忧患意识和人文情怀,也由此得到了全方位的体现。

8.该题考查学生对相关内容的梳理与概括。对“精神财富”的理解人各有别,阅读者的感受也不尽相同,所以,这里的答案不是唯一的,言之有理即可。如:根据第①段“他们是老朋友,谈起天来热烈而随便,海阔天空地说着许多事情。坐在一旁听他们谈话真是一种快乐。他们对谈,有时也争论”,我们可以明白真正的友情是怎样的,接近智者又是让人多么愉快的一件事情。又如:根据第②段“散场后,我在影院门口的人潮中碰到曹禺。我问他片子怎么样,他兴奋地连说好,很好,同时还做出了只有一个中学生才能做出来的表情动作。这使我很吃惊并留下了至今不能忘记的印象”和第③段“当时我们没有什么私人交往,也不怎么清楚他的生活情况,只从朋友们的谈话里听说他做电影导演并不如意”,我们能够感受到“天真”是一种怎样的难能可贵的品格,逆境之中,我们又应该保持怎样的生活姿态。再如,根据第⑤段“有人说他的身体很不好,情绪很不稳定,有时激动,有时颓唐。但对照过去仅有的印象,我直觉地感到,他会走过来的。我总觉得他身上有一种奇妙的能适应种种情况的强盛的活力”“同时他还是一个有着高昂激情的善良的诗人(不一定写诗的才是诗人,这是我最近产生的一种强烈感受)。这样的人很难在风浪中被冲垮、卷走”,我们可以从曹禺先生身上获取一种不能被命运打倒,要顽强地扼住命运的咽喉的精神力量。

单元3 文言文文本

阅读下面文言文,完成9~13题。(2024年中考湖北卷)

【甲】

嗟(A)!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(来源:《岳阳楼记》,作者:[北宋]范仲淹)

【乙】

范文正公微①时,尝诣灵祠求祷,曰:“他时得位相②乎?”不许。复祷之曰:“不然,愿为良医。”亦不许。既而叹曰:“夫不能利③泽生民,非大丈夫平生之志。”

他日,有人谓公曰:“大丈夫之志于相,理则当然,良医之技,君何愿焉?无乃④失于卑耶?”公曰:“嗟乎,岂为是(B)!古人有云:‘常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。’能及⑤小大生民者,固惟相为然,既不可得矣夫能行救人利物⑥ 之心者莫如良医。果能为良医(C),上以疗君亲之疾,下以救贫民之厄,中以保身长年。在下而能及小大生民者,舍夫良医,则未之有也。”

(来源:《能改斋漫录》,作者:[南宋]吴曾)

【注释】

①微:贫贱。

②位相:做宰相。

③利:谋求利益。

④无乃:莫非,恐怕,表揣测。

⑤及:(恩惠)到。

⑥物:人,众人。

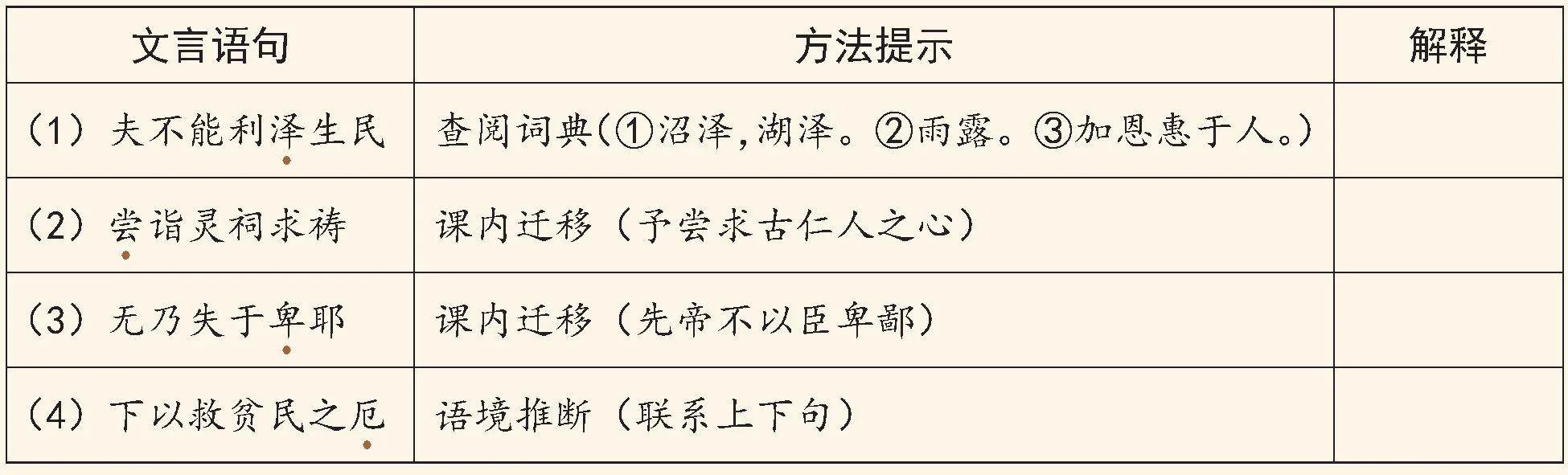

9.请参考“方法提示”,解释下列句中加点词语。

10.请将“也”“夫”“哉”分别填入下列句子的括号处。

A.嗟( )!

B.嗟乎,岂为是( )!

C.果能为良医( ),上以疗君亲之疾,……

11.请为乙文中画横线的句子断句(限两处)。

既不可得矣夫能行救人利物之心者莫如良医

12.请翻译乙文中画波浪线的句子。

大丈夫之志于相,理则当然

13. 甲文中说“进亦忧,退亦忧”,这里的“进”与“退”分别指什么?乙文中也谈到了范仲淹的“进”“退”选择,又分别指什么?

试题解析

9.该题要求根据“查阅词典”“课内迁移”和“语境推断”这三种常见的词语解释的方法来把握词语意思。第(1)题中的“泽”在语境中显然应该是个动词,也只有将“加恩惠于人”这个义项还原到句子中,才能保证语意的顺畅。第(2)题“予尝求古仁人之心”的“尝”是“曾经”的意思。由此及彼,“尝诣灵祠求祷”即“曾经去神祠求签祈祷”。第(3)题“先帝不以臣卑鄙”中“卑”是“卑下”“卑微”的意思,据此可以推断,“无乃失于卑耶”可译为“这是不是有点太卑微了”。第(4)题要求根据语境法来推断,既然要与“贫民”相对应和匹配,那么这里的“厄”应该就是“困苦”的意思了。

10.该题考查文言虚词中语气词的用法。A项“嗟”只能与“夫”组合在一起,一般放在句首,表示慨叹。B项用“哉”或“也”似乎都说得通,但“哉”常用来表示疑问或反诘,用在“岂为是”之后,更能突出否定的语气。C项“果能为良医”之后接“也”字,有表示语气停顿的作用。

11.该题考查文言断句。“既不可得矣夫能行救人利物之心者莫如良医”的意思是:如果当不了宰相,要实现利泽万民的心愿,莫过于当良医。其实,只从标志词上来判断,也可以作出正确的划分。“矣”是文言助词,一般用在句末,“夫”是文言发语词,一般用于句首;“……者”表判断,故此,如果限两处,那么该句的断句划分就应该在“矣”“夫”之间和“者”之后断开。

12.该题考查文言句子的翻译。这里的重点词语有:大丈夫,指有志气、有节操、有作为的男子,可不译;之,用在主谓之间,取消句子独立性,可不译;志,立志;相,当宰相。

13.该题在对比中考查对关键词语的理解。甲文中的“进亦忧,退亦忧”分别对应“居庙堂之高则忧其民”和“处江湖之远则忧其君”,这里的“进”自然指“居庙堂之高”,“退”自然指“处江湖之远”。乙文中并没有出现“进”与“退”的字眼,但从“他时得位相乎”“不然,愿为良医”“能及小大生民者,固惟相为然,既不可得矣,夫能行救人利物之心者,莫如良医”等句可知,这里的“进”就是当宰相,“退”就是当良医,俗语中的“不为良相,便为良医”即源于此。

参考答案

1.“像狐狸一样学习”就是除了专长,尽可能多地、碎片化地掌握一些知识的皮毛,不用系统,不用深入。

2.第一次提到是在传统学习方式下,举这一例子证明了传统社会更需要刺猬式的专家,一生只做好一件事就够了。第二次提到是在当今时代,举其例和前文形成对比,进一步证明“像狐狸一样学习”的必要性。

3. D

4.示例1:我认为需要。因为当前人类的知识总量已经太大了,知识的确定性正在消失,“考试式学习”难以为继。未来最好的学习方法是追求知识的广泛性,丰富自己的认知维度,提升自己发现问题、解决问题的能力。示例2:我认为不需要。因为初中阶段的知识,门类是固定的,问题是清晰的,而且这些知识都已经成体系化,并以文字的方式确切地写在经典里,需要初中生勤奋、专精、系统化地学习。示例3:我认为既要“考试式学习”,又要“像狐狸一样学习”。因为初中阶段的学习内容门类固定,问题清晰,知识相对确定,这就需要“考试式学习”。但社会在迅速发展,知识和学习者之间的关系发生了变化,我们要与时俱进,又要“像狐狸一样学习”。

5.①从选材上讲,“近年来”是巴金和曹禺过从甚密的时候,也是他们之间的友情让“我”感怀至深的时候。②从主题表达上讲,这样写正好点题“海内存知己”,能更充分地赞美他们跨越时空、历久弥新的深厚情谊。

6.第②段“活力”:指青春、天真,写曹禺像中学生一样青春活泼,有少年气;第⑤段“活力”:指坚韧的品格和旺盛的生命力,即便在衰病中,也定然可以抵御一切风浪。

7.这句话运用比喻的修辞手法,将巴金先生鼓励朋友写作比作推着车子过桥,形象地表现了他对朋友毫无保留的帮助。“吃力”“耐心”“一点点地使劲”生动又准确地刻画了年近八旬的巴金先生十分艰难而又不厌其烦、不遗余力的状态,由此也折射出他为推动文学事业的发展,为留下更多精神财富而呕心沥血的赤子之心、忧患意识和人文情怀。

8.示例:①曹禺先生诚直、天真,坚韧不拔的品格。②巴金先生兢兢业业,为文学、为人民的奉献精神。③巴金和曹禺之间互相鼓励支持,跨越时空依然纯粹如初的深厚友情。

9. (1)加恩惠于人

(2)曾经

(3)地位低微

(4)困厄

10. A.夫;B.哉;C.也

11.既不可得矣/夫能行救人利物之心者/莫如良医

12.大丈夫立志当宰相,是理所当然的。

13.甲文中的“进”指“居庙堂之高”,“退”指“处江湖之远”。乙文中的“进”指当宰相,“退”指当良医。