《王石和文》的文化与价值

2024-10-07刘琼张洁赵越

摘要:《王石和文》是一部体现清代文人王珻个人经历和思想观念的重要文献,版本众多,收录了王珻所作的各类文章,体裁多样、内容丰富,反映了当时的社会面貌,折射了王珻既重视“文情”,又重视“文气”的古文观念,具有重要的文学文献价值。

王珻,字韫辉,号石和,清代山西盂县人。清康熙四十五年(1706)进士,授翰林院庶吉士、检讨,“学养深醇,为名公卿所推重”[1],曾参与撰修国史,后致仕回归乡里。雍正二年(1724),王珻被聘为晋阳书院山长,从此“砥砺实学,以朴醇范乡邦”[2]。他注重因材施教,主张德行和文艺并重的教学理念,崇尚实践、勤奋的教学方法,治学成效显著,“人文蔚起,科第联翻”[3]。王珻一生著述宏富,有《王石和文》《韫辉文稿》《入泮金针》等。

目前学界对《王石和文》关注不多,王文尧点校了《王石和文集》(三晋出版社2022年版),极大地方便了人们对王珻及其作品进行分析研究;张梅秀《<王石和文>刻年、卷数订误》一文从行款、字体、卷次内容几方面进行考订,证明了此书不是一书数刻,而是雍正至乾隆年间不断递修而成的[4]。王珻通于文章、达于政事,经历与思想多见于《王石和文》,该文集对研究其人及所处时代具有重要价值,现就《王石和文》的内容、文章特色、作品价值略做探讨。

《王石和文》内容及辨疑

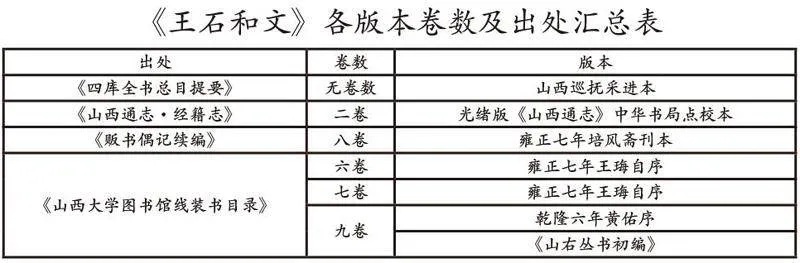

《王石和文》历经多次刊刻,版本众多。根据现有志书等文献记载,该文集的版本依卷数不同可分为七种,详见下表。

需要说明的是,本研究所依据的底本是山西大学馆藏乾隆六年黄佑序九卷本《王石和文》,并以馆藏其余三种版本作为参校本。《王石和文》在内容上以文体分卷,可分为以下几方面。

卷一到卷三为论辩文。其内容或阐发哲理,或品评历史人物。例如,《微子抱器归周辨》一文,作者论证了微子离开商朝并非归顺周朝,而是奉诏出奔,表现了其对商朝文化、道德和人物的尊重以及对微子仁德和忠诚的高度评价。《王荆公论》以王安石为引,论述了君子和小人的区别。卷四主要是对文学作品的深入剖析和独到见解。《读<出师表>书后》中,作者主要探讨了君子言论与读书的重要性;《读王荆公<周公论>书后》一文,作者对王安石认为荀子妄言这一观点进行了质疑,并明确了自己的观点“周公非笑,而荆公小之”。此外,《读<老泉>书后》《书韩非<说难>后》等文章,均是对古代文学作品,尤其是散文的解读和评论。卷五主要为体现作者思想的论说类文章,《静观》《山河日月喻》《泰伯三让》《游术》《智昏原》《君子之报》等8篇文章从不同的角度和层面,深入阐释了作者对于人生、社会、道德、政治等方面的见解和思考。卷六主要为碑记及游记散文。有《关帝庙碑记》《藏山赵文子庙碑记》《周遇吉节录补闻》《书田子方庙壁》等8篇。卷七为议论、记序、碑记、祭文类文章,主要有《释讳》等19篇。内容涉及历史事件的评述、人物传记、地理考察、碑文记录以及祭文。卷八及卷九均为议论文和序跋类文章,主要有《论继母之服》《读王荆公伯夷论》《象入舜宫疑》《惜分斋说》《书院文是序》《唐宋九家古文序》等23篇。涵盖议题广泛,既有对古代礼制的探讨,也有对历史人物和事件的评论。

山西大学图书馆馆藏的四种《王石和文》,版本差异主要体现在卷数、内容的编排顺序及文章名称。笔者经过对比不同版本,并查阅相关资料,对文献中的部分说法进行辨疑。

一是《四库全书总目提要》中提到“其最异者,如文昌阁笔记谓‘孔子不得帝君之教,天下将有悖心反道,肆然于日用伦常之际,而不复以天地日月为可忌者’尤不可为训也”[5]。通过查阅原文和参考其他书目,确认文中所指的《文昌阁笔记》实际上是卷七的《新建文明阁碑记》,此处应为《四库全书总目提要》征引有误。

二是九卷本末篇《合修八蜡藏山文子庙碑记》标注写作年份为乾隆五年(1740),然碑文实际刊刻于次年,即乾隆六年(1741)。文中提及文子庙重修事宜时,使用了“乾隆某岁”的模糊表述,但据盂县文子庙现存石碑铭文考证,该处应为“雍正辛亥”(1731),而非误解中的乾隆五十六年(1791)。鉴于王珻逝于乾隆七年(1742),显然碑文所述重修事宜发生在其生前,故九卷本中“乾隆某岁”之记载存在谬误,应更正为“雍正辛亥”,以符合历史事实。

文章特色

王珻古文造诣深厚,自成一家,影响深远,“能独尚于古文以见称于当时,流传于后世”[6]。如前文所述,其文集多论说文,或品读历史人物,或品评历史事件,或阐发世间哲理,议论透辟,纵横自如。黄佑评价其文“议论上下千古,论事必持其要,论人必当其衡”[7],后学刘贽评价其“论古今是非得失,透彻入微”。王珻文风深受唐宋八大家影响,却又自成一家,独出心裁,“是能不受前人牢笼,而卓然自成一家之言”。王珻的古文既重视“文情”,又重视“文气”,是指文章既要有思想感情,又要有神韵气势,这是他的两大文章观。

议论宏阔,析理精微

王珻的文章涉及很多对历史问题的思考,其创作往往围绕某一历史事件或文学作品展开讨论,通过多维度探讨和分析得出结论。例如,在《微子报器归周辨》一文中,王珻认为历史记载要讲求客观和准确。文章先列出文献中记载的“微子去之”,是说微子离开了商朝,并非归顺周朝,又提到尚书中所言“我罔为臣仆,诏王子出迪”,进一步说明微子只是离开商朝,并未提及他归附周朝。又以“后世安禄山移唐祚”为例,反问微子难道不如乐工雷海清吗?文中还引用《诗经》和《左传》中的文献来说明微子的人格操守和对商朝的忠诚。又如《藏山新建韩献子祠碑记》一文,是作者在盂山捐献祠堂祭祀韩献子时所作。文章从多角度阐释了作者对历史文献中关于韩献子的看法,王珻认为韩献子、公孙杵臼、程婴等人在晋国危难之际都为保护赵氏孤儿有过行动,但是韩献子却在历史祭祀中有所遗漏,“乃独献子是遗,则其典实有阙”,这是不合理的。论证过程中,作者引用《史记》中的相关记载作为立论的基础,又多次采用对比分析的手法,将韩献子与公孙杵臼、程婴的义举进行对比,强调了韩献子在保存赵氏血脉中的独特贡献,又将周朝衰微后,诸国的残灭和韩国的崛起进行对比,凸显韩献子及其家族明德之报的深远影响。文章在论述中多次使用设问和反问的修辞手法,如“不知献子当日竟何恃以诺庄子”“则赵孤头角未露之日,固献子所早夜以筹,而幸龟策有告遂乘之以立”等。这些设问和反问不仅引导读者深入思考韩献子的行为动机和决策过程,也增强了文章的感染力和说服力。正如文章品评所言“阐幽发微,情事曲畅”。

王珻聪敏善思,后学王堉昌称其“多颖思”。他不仅对历史时局颇有洞见,天地万物,世间琐事都能发而为文,阐发哲思。例如,论及“何为寿”[8],作者涉笔恣肆,以“天地间孰能寿於人”“人之生於天地间者又孰能寿於今日之人”发问,又说“盖鸟兽草木之物,蠢然无知,不可以寿言”,进一步强调人的独特性。文章从生命质量、精神追求和实现人生价值的角度定义长寿,强调了在有限的生命中如何充分发挥自己的能力,实现生命价值,做到“尽其所当为,与意之所欲致”的重要性。同时,王珻引用苏子的观点,探讨了从不变的角度看万物的哲学思考。王珻在《生民之欲》中探讨了人的欲望以及圣人如何通过管理欲望来维持社会稳定。文章首先提出“生民无欲则不可以治”的观点,引出人类欲望在社会治理中的重要性。其次,分析社会欲望的现状,指出金银珠玉等物品成为价值交换媒介的原因,说明人们对它们的过度追求。论证了欲望过度可能带来的问题,如争夺、盗窃等,又提出通过改变价值导向来调控欲望的解决方案:“有术焉,仍胜之以欲,使金银珠玉无重于用,而惟以菽粟为重,则天下之欲固将群趋于菽粟。”王珻指出,通过改变人们的欲望导向,即不再过分看重金银珠玉等贵重物品,而是将基本生活物资,如菽粟等,视为更重要的追求对象,就可以调控人们的欲望,使其不再过度追求那些可能引发社会问题的物品。文章语言精练而富有意蕴,通篇开合顿挫,意到笔随,论证层层递进,如品评中所言“无从觅其段落之痕”。

在写人叙事方面,王珻展现了其独特的风格,巧妙地将议论融入叙述之中,以《寿冯兆公母贾孺人》[9]为例,该文作为一篇祝寿文,其祝寿对象乃是作者于三立书院求学期间结识的挚友冯兆公之母。文章开篇便援引《诗经》雅句,通过对古典诗文的精妙解读,自然而然地引出了对母亲这一角色的深刻探讨。

此文并未拘泥于传统的祝寿辞藻,而是独具匠心地通过对母亲在家庭中无可替代的地位与深远影响的阐述,强调了贤良淑德之母对于家庭和睦、子女茁壮成长的重要性。王珻进一步通过对比那些身处富贵却未能使母长寿的遗憾现象,与兆公之母享得高寿的福祉,巧妙地引发了读者对于富贵与长寿之间关系的深刻反思。至文末,“孺人作之配,益讲明于修身齐家之道,故兆公之文学多得于幼仪,而孺人遂以贤母称”一语,不仅是对兆公之母个人品德的高度赞誉,更是对“母教”力量深远影响的精辟议论。此句不仅总结了全文的主旨,也升华了文章的思想内涵,使读者在感受浓厚情感的同时,能领悟家风家教对于个人成长与社会和谐的重要意义。

文以明道,文者心声

王珻的古文创作深受唐宋古文运动的影响,观念上提倡“文以明道”,他在《<唐宋九家古文>序》一文中这样阐述文与道的关系:“盖文与道,相表里。道足者,文自至。”这里的道是指人的“喜怒哀乐之情”,也指“是非成败,富贵贫贱,老少死生之故”,这些情最终“郁乎中而达于文”,成为“文情”。他认为情感是文章的写作基础,没有真情实感是写不出好文章的,“无情之人,未有能工于文也”,即便是同一种情感,也会因时因境而异,其文亦各具风貌,难以复制,“虽同属喜怒哀乐之情,而此时之所为文,易一时而复为之,则亦不能肖”。王珻反对抄袭前人文章,他认为每个人的情感各异,所写文章自然相差甚远,“一人之情,一人之文,其心之所能思,而口之所能言,非遂相什伯也”。每篇文章都是特定个体在特定时刻复杂情感与思想的独特印记,因此,最应避讳的便是毫无创意的模仿与抄袭。“欲借古人之言,以舒今人之情,岂非并欲借古人之情乎?古人之情,不可借也”。王珻犀利地批判了后世的剽窃者以及冥顽不灵、缺乏真情实感的人,他指出文中子的著述模仿《论语》,其道理并非不精粹,但后人读起来,却不敢轻易将其视为文中子自己的文章,原因就在于他触动情感的地方稍微有些不同:“彼所以动乎其情,微有间焉尔。”因此,真正的文士应致力于相互之间的学习与借鉴,而非简单的抄袭,他们应聚焦于“神来气往”的艺术表达,即如何精妙地传达个人情感与思想,如何学习文章的神韵和气势。至于喜怒哀乐的情感,则连庄子、列子也无法传授给司马迁、班固,司马迁、班固也无法传授给韩愈、柳宗元、欧阳修、苏轼等人。正因为这些人可以真实地表达自己的情感,他们的作品才得以不朽于世。

王珻的古文创作观念还根植于对“文气”的独到理解,他视“文气”为文学创作的灵魂,认为一篇佳作不仅在于辞藻的华丽与结构的严谨,更在于其内在的神韵与气势。王珻强调,文章应如松树般挺拔郁然,其韵律与节奏应如自然之音,悠扬而深远,这背后离不开“气”的滋养与推动。他倡导通过养气来增强文章的生命力,使文字能够直击人心,达到“直达其意之所欲言,油然沛然”的境界。在王珻看来,无论是孟子的理气、司马迁的忧患之气,还是唐宋文人的书卷之气,都是养气之道的不同体现,均能为文学创作提供不竭的灵感与动力。一言以蔽之,王珻的古文创作观念是一种融合了自然、人文与情感的全面审美追求,旨在通过文字展现作者深厚的学识修养与独特的艺术才情。

作品价值

《王石和文》体裁多样、内容广博,无论是序文、碑记等文体的撰写,还是议论、叙事,都具有重要价值。一方面,《王石和文》作为承载王珻古文创作观念和学术思想的重要载体,具有不可忽视的文学价值;另一方面,《王石和文》的文献价值亦不可小觑。

就其文学价值而言,王珻的部分文章反映了其重视“文情”和“文气”的文学观念,如《文情》《文气》《唐宋九家古文序》。在写作特色上,王珻长于议论。前文已有详述,此不赘言。语言风格上,王珻作文古朴典雅,展现了强烈的艺术特色。从文集中的多处评论亦可看出其独特的语言风格。例如,《山河日月喻》文后评曰“不事雕饰,而疏横之气,溢于行间”,《考妣王府君李儒人合葬墓志铭》文后评曰“语质而挚”,《重修盂东关城碑记》文后评曰“清腴典奥,《左》《国》之遗”。

就其文献资料价值而言,《王石和文》是研究王珻及其学术思想的重要资料,且该文集中有颇多涉及人物经历和地理古迹的真实写照,对我们了解作者以及当时的社会风貌有重要意义。王珻的姓名字号、治学为官经历以及交游等情况都可以从文集中窥见一隅。例如,《石和说》一文解释了王珻自号“石和”的原因,《彦明王先生墓表》介绍了王珻的启蒙老师王彦明先生与其学术成就,《祭许茹其文》《张硕儒墓表》等则记录了其与许茹其、张硕儒等人的交游情况,再如前文提到的史论文章则是其思想的映射。该文集还收录了很多盂县相关地理古迹的碑记文体,如《新建文明阁碑记》《藏山赵文子庙碑记》《修盂城碑记》等,这类文章详细记载了盂城的历史沿革、地理风貌和城市建设情况,为后人研究清代地方城市的发展提供了宝贵的资料,兼具史料价值。因此,作为研究王珻生平经历及思想的第一手资料,《王石和文》参考价值极大。此外,王珻记录人物周到详实,在传记和墓表文体中能够极大还原人物的生平履历,既有史学笔法,又有文学家的笔触,可以补方志之阙,纠正史之误。

《王石和文》作为集中反映王珻个人经历和思想观念的文献,其版本众多,内容广博,涉及多种文体,很多作品均体现了王珻重视“文情”和“文气”的古文观念,具有重要的文学价值。同时,《王石和文》中一些重要的碑记和墓表还可以补方志记录之阙,真实再现作者生活年代之貌,具有重要的文献价值。总之,《王石和文》不仅对于研究王珻个人意义重大,在研究山西地域文化方面,也是不容忽视的一部重要文献。

本文系2022年度山西省艺术科学规划课题“文化政策综合研究和艺术基础理论研究”(项目编号:22BA153)的研究成果之一。

(作者单位:山西大学图书馆)