盘活工业文化遗产 赋予城市创新活力

2024-10-07王丽丹魏鹭苹

现旨在城市更新背景下梳理并呈现鞍山钢铁厂工业文化信息设计。以国家级工业文化遗产鞍山钢铁厂为研究对象,通过文献分析与田野考察,深入挖掘鞍山钢铁厂文化遗产,将鞍山钢铁厂文化资源划分为显性文化基因和隐性文化基因。提取核心文化并按照逻辑思维进行解构,进而运用视觉修辞方法进行符号转译,通过数据的整合进行视觉层级的划分及信息可视化设计。从设计学的视角看待城市更新,将工业遗产文化信息转译为被大众所熟知的视觉语言,系统地呈现鞍山钢铁厂工业文化脉络与影响,助力国家老工业城市振兴。

鞍山钢铁厂工业文化解析

鞍山钢铁厂的早期建筑群不仅是中国现存保存最完好、最早的活态工业遗产,其多样性也堪称典范。其承载着丰富历史文化底蕴的古老建筑和设施,是研究中国近现代工业发展轨迹的重要资源,具有极为重要的意义。

工业遗产是工业文化的重要载体,记录了我国工业发展不同阶段的重要信息,见证了国家和工业发展的历史进程,具有重要的历史价值、科技价值、社会文化价值和艺术价值。

传承城市文脉的历史价值

鞍山钢铁厂是中华人民共和国成立后首个恢复建设的大型钢铁联合企业,也是最早建成的钢铁生产基地。鞍山钢铁厂拥有完整的钢铁产业链条,不论是建筑还是设施,都彰显着鞍山市及我国冶金制造业的蓬勃发展。这些工业文化遗产对工业文化的传承与发展及城市更新的推进都有积极影响。

彰显现代化建设的社会价值

鞍山钢铁厂现已更名鞍山钢铁集团有限公司(以下简称“鞍钢”),是鞍山规模最大、人数最多、厂建面积最广的国有企业,其厂区横跨大半个鞍山市。鞍钢在鞍山市地位举足轻重,是鞍山市的灵魂,对鞍山市市民的生活有极高的影响力,鞍钢的发展直接影响着鞍山市的经济繁荣。

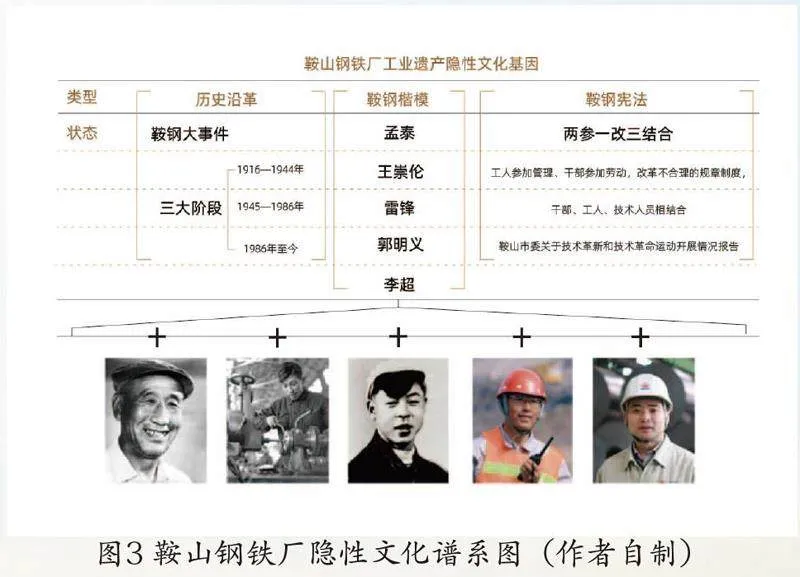

全国各地无数有志青年来到鞍钢,投身钢铁产业建设和发展洪流之中。这座因钢铁而兴的城市,涌现了许多如雷锋、孟泰、郭明义等劳动楷模。1949年至1985年,鞍钢累计生产钢1.58亿吨、生铁1.54亿吨、钢材0.96亿吨,分别占同期全国钢、生铁、钢材总产量的24.6%、23%和20%,并向全国钢铁行业输送人才5万余人。在那个激情燃烧的岁月,鞍钢的建设者们为这座钢铁之城积累了雄厚的重工业基础和丰厚的文化底蕴。

多元跨界融合的科技价值

鞍钢集团是我国东北、西南、东南、华南等地的重要钢铁生产基地,在各地区有多个生产基地和丰富的资源,是世界500强企业。鞍钢集团除了在钢铁行业取得了巨大的成就,还涉足工程技术、化学科技、节能环保、信息技术、金融贸易和现代服务等领域,彰显了鞍钢作为一家多元化企业的实力。

中西设计观念的艺术价值

中国设计的发展在实践中滚滚向前,沈榆在《中国现代设计观念史》一书中提出,一般认为“观念”都是通过著作、理论进行传播的,但是对“设计观念”而言,还有一条经常被忽视的传播路径,就是随着技术、工业产品由欧洲向中国的转移所带来的新思想。

例如,鞍山钢铁厂工业遗产焦耐院办公楼,是二十世纪五十年代初的建筑。彼时,在梁思成的倡导下,中国建筑界开始了一场“建筑设计要有自己的风格”的运动,“大屋顶”在建筑造型中得到了广泛的运用。该工程的整体设计采纳了西式建筑美学理念,而在外貌塑造及内部装潢的部分则借鉴了清代建筑的某些精髓。在如今高楼大厦林立的现代化钢铁城市中,这座建筑依然因其独特的中西合璧风格而备受赞誉和推崇。

城市更新与鞍山钢铁厂工业遗产保护利用

鞍山钢铁厂工业遗产见证了我国近现代工业不同寻常的发展历程,蕴藏着丰富的历史文化价值,传承和弘扬了不朽的中国工业精神。为贯彻落实党的十九大关于加强文化遗产保护传承的决策部署,推动工业遗产保护和利用,根据《关于推进工业文化发展的指导意见》和《关于开展国家工业遗产认定试点申报工作的通知》。2017年12月,鞍山钢铁厂工业遗址被工业和信息化部认定为第一批国家工业遗产。

新时代,城市更新对于社会与经济发展具有重要意义。城市更新与工业遗产保护所面临的对象均为已建设完成的城市区域,因此,二者间有无法割舍的关联性,最终目的在于通过深度塑造独具特色的城市形象,全面提升城市居民的生活质量,从而达成适应并推进城市可持续发展这一共同目标。

老工业城市的转型改造需求

新时代背景下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把工业遗产保护利用作为推动老工业城市高质量发展的重要内容,加快发展新时代中国特色工业文化,推动工业遗产保护利用与文化保护传承、产业创新发展、城市功能提升协同共进,打造一批集城市记忆、知识传播、创意文化、休闲体验于一体的“生活秀带”,延续城市历史文脉,为老工业城市高质量发展增添新的动力。

城市更新与鞍山钢铁厂工业文化的联结

“城市更新”是指在现代社会生活条件下,对旧城区进行有计划的必要性改造。1958年8月,在荷兰召开的首届城市更新讨论会上,对城市更新问题作出相关解释,居住在城市的人们,对他们所居住的楼房、周边的环境、出行、购物、娱乐等方面进行了讨论。在英国,“城市更新”这一概念的提出,不仅意味着城市的物质条件得到了极大提升,而且还带来了更大的社会和经济价值。

随着经济的发展,以鞍山为首的重工业城市逐渐没落,城市更新不只是物质环境的改善,更肩负社会与经济复苏的使命,而鞍山独特的地理位置和鞍山钢铁厂工业文化底蕴能够为鞍山城市更新注入新的活力。

老城市更新与鞍山钢铁厂工业文化的联结

随着信息可视化的兴起,其在旅游开发、城市更新、塑造城市形象与地方意识等方面发挥着越来越重要的作用。当前,越来越多的工业遗产向信息可视化、互动化转变,也从侧面反映了信息可视化与工业遗产的内在关联。霍金斯(Haukins)等从价值创造的观点出发,讨论了文化和遗产的关系:工业遗产对于理解文化价值是一个关键范畴。通过致力于遗产管理的强大的第三产业(文化产业),具有创造价值的意义。价值的创造与破坏的复杂方式需要运用多样化的研究方法,这些方法涉及文化、政治、伦理和哲学等方面。

鞍山钢铁厂工业文化信息可视化路径

鞍山钢铁厂显性工业遗产的信息可视化

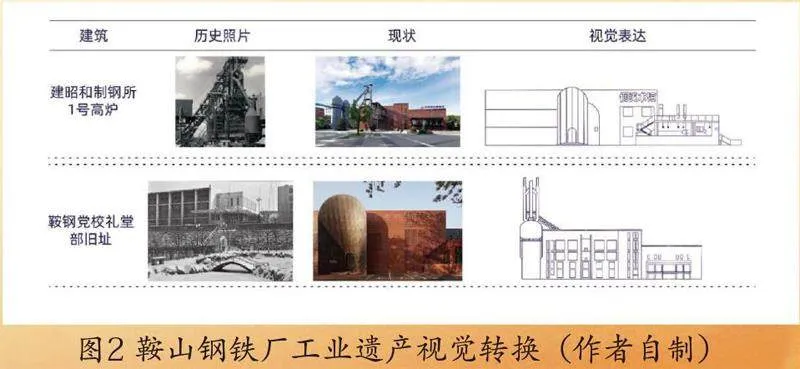

鞍山钢铁厂工业遗产群可以划分为工业生产、交通、水利、矿业、基建、文教和其他设施六大类。钢铁产业中,工业类型以鞍钢所属的工厂和设备为主。其它设施包括居住设施和配套设施,其中生活设施最多,分为职工住宅、宾馆和招待所,如井井寮旧址、台町住宅区、昭和制钢所迎宾馆、东山宾馆建筑群等。

鞍山钢铁厂工业遗产区产业组成十分丰富,具有一定的科学性。

通过鞍山钢铁厂历史文献资料整理和笔者实地田野考察,本研究构建了鞍山钢铁厂显性文化谱系图(见图1),其中包含地理环境与行业门类2个文化层级。

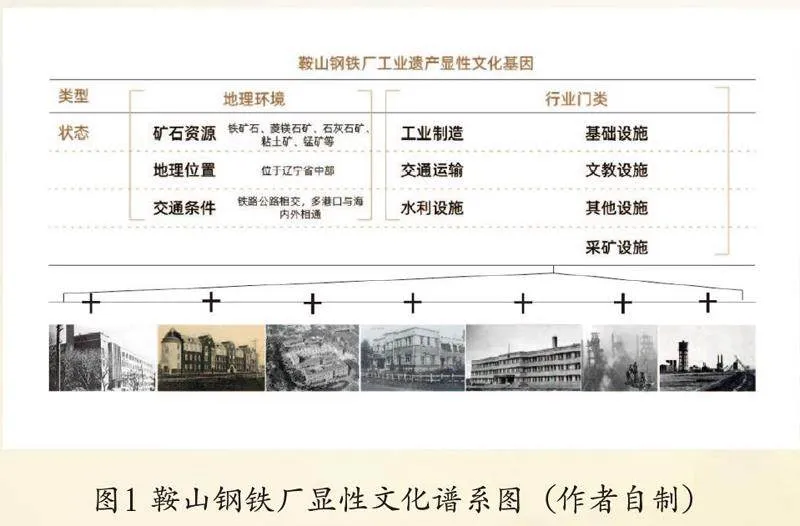

通过深入研究和挖掘鞍山钢铁厂深厚的文化底蕴与信息内涵,从其中抽取核心文化基因,并将这些基因以合理有序的形式串联组合。在这一过程中,针对工业遗产的显性基因,笔者借助于真实照片作为参考,从中提炼具有代表性的视觉符号,然后运用放大、缩小、对比及剖析等多种视觉修辞手法,对鞍山钢铁厂的建筑风格和地理环境进行了深入的结构分析和精心的视觉设计,见图2。

鞍山钢铁厂隐性工业遗产的信息可视化

本研究构建了鞍山钢铁厂隐性文化谱系图(见图3),包含历史沿革与行业楷模2个文化层级。

从“工业锈带”到“生活秀带”的工业旅游转型

由于工业化的快速发展,工业厂区建设和社区同步建设成为工业遗址区的典型特征,我国诸多工业遗产都依附于工业遗产社区而存在。因此,工业遗产的保护和活化利用,应与遗产社区进行联动发展。要发挥好社区的文化记忆和烟火气,利用工业遗址现有的闲置厂房、公共空间及社区活动场地等,开展能够与社区居民产生情感联系、生活互动的文化项目与文化活动,让遗址融入社区现代生活,唤醒社区居民的自豪感,提高其参与性,更好地释放工业遗产的文化活力。

目前,工业遗址旅游对于工业遗址的技术价值展示,往往呈现在依附于工业生产所需的建筑和环境所创造的美学价值之上,技术和艺术交织体现在建筑空间中,创造了独特的场所吸引力。因此,工业遗址的更新活化普遍朝着艺术文创空间的方向发展,如上海纺纱工业遗存改造的M50创意园、重庆鹅岭贰厂文创园等。其独特的艺术价值和生活美学消费场景嫁接,让这些变身为文创园的工业遗址焕发时尚魅力,成为工业旅游线路中重要的打卡点。

在国家大力加强文化遗产保护传承、推动工业遗产保护和利用的政策下,城市更新不只是物质环境的改善,更肩负社会与经济复苏的使命。而鞍山独特的地理位置和鞍山钢铁厂的工业文化底蕴为鞍山城市更新注入新的活力。笔者通过文献调研与田野考察,整合、梳理鞍山钢铁厂工业遗产信息资源,并将其划分为显性文化和隐性文化。将工业遗产文化与信息可视化设计相结合,将工业遗产文化信息转译为被大众所熟知的视觉语言,系统呈现了鞍山钢铁厂工业文化脉络与影响,为我国大力探索老工业城市转型发展提供新路径,以期用文化振兴带动老工业城市全面振兴、全方位振兴。

(作者单位:中原工学院)