业态识别与培育:大型体育场馆赛后可持续利用路径探析

2024-10-01曾播思张瑶

摘 要:大型体育场馆业态发展水平是影响场馆赛后可持续利用效益的重要指标。基于业态分析视角,探索不同阶段大型体育场馆赛后利用的业态选择困境,寻找进路,期望为大型体育场馆赛后可持续利用提供有益借鉴。研究认为:大型体育场馆业态包括场馆核心业态、场馆辅助业态和场馆外围业态3种类型。在场馆赛后利用初期业态结构单一、赛后利用中期业态秩序混乱、赛后利用成熟期业态管理难度大。应构建场馆核心业态骨架、弹性优化场馆业态结构、加强场馆内外业态联动、培育业态协商发展政策等路径,促进新时期大型体育场馆赛后可持续利用。

关 键 词:体育产业;大型体育场馆;赛后利用;业态识别

中图分类号:G80-05 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)05-0037-07

Business format identification and cultivation: Analysis on the way of post-competition sustainable utilization for large sports venues

Abstract: The development level of business format for large sports venues is a crucial factor that impacts the post-competition sustainable utilization efficiency for sports venues. Based on the perspective of business format analyses, this paper explores the challenges in selecting business formats for the post-competition utilization of large sports venues at different stages, and seeking for development direction in order to provide valuable insights for the post-competition sustainable utilization for those sports venues. The study reveals that the business format for large sports venues contains three types: core business formats, auxiliary business formats, and peripheral business formats for larger sports venues. It has been observed that early-stage business format used after competitions have a simple structure, while middle-stage business format lack orderliness, and mature-stage business format face the bigger management difficulties. Given that the present study proposes the following paths that establishing a core business format framework, optimizing the flexible business format structure, enhancing connectivity between internal and external businesses format, and fostering consultative development policies for businesses format, and those aim to serve as references for promoting sustainable utilization for large sports venues in the new era.

Keywords: sports industry;large sports venues;post-competition utilization;business format identification

作为全民健身服务供给的重要载体,大型体育场馆赛后可持续利用一直是学界关注和研究的重点话题。探索大型体育场馆赛后可持续利用路径,对于发挥大型体育场馆价值功能、塑造场馆形象具有重要意义,也是实现体育场馆对城市产生持续正面影响的关键[1]。大型体育场馆,因其具有聚拢性和中心辐射特征,集聚了城市重要地段的优质资源,因而呈现复杂多样的业态形式。发展至今,场馆业态类型愈发多样,聚集方式、空间形态也呈现明显的阶段性特征。在赛后可持续利用的不同阶段,对于业态的选择至关重要,不同阶段选取的业态类型及业态培育水平已成为大型体育场馆赛后利用的关键。

大型体育场馆业态不同于传统的零售业态,是一种突破传统零售主体并具有可持续性、具备一定规模的特殊业态情形。大型体育场馆业态的本质是以民众体育消费需求和市场体育发展需要为依据,以提升民众公共服务满意度为目的,以创新场馆管理模式和场馆服务业形式为手段,不断对大型体育场馆进行可持续性的业态创新。可以说,大型体育场馆业态是产品形态、组织形态和经营形态的有机融合。基于此,本研究从业态分析视角,从业态识别、业态关联、业态困境、业态培育等方面,对大型体育场馆业态进行分析,以期优化资源要素在大型体育场馆的合理配置,为探索大型体育场馆赛后可持续利用提供有益参考。

1 大型体育场馆赛后可持续利用的业态识别

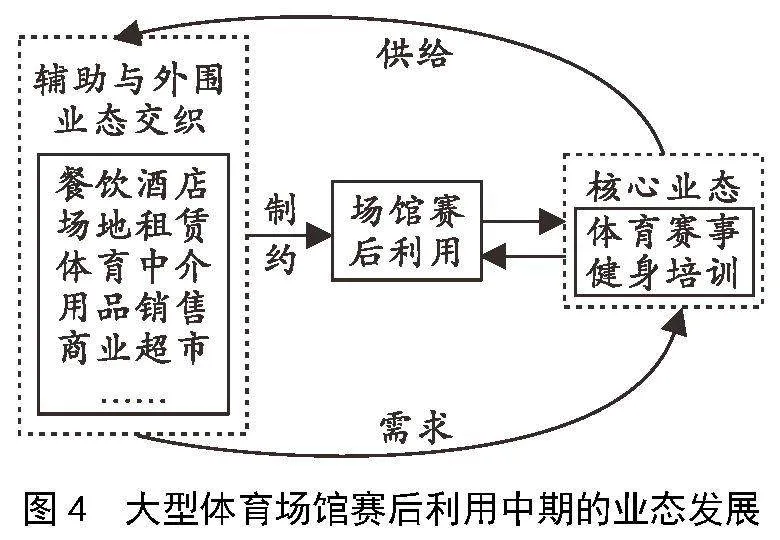

大型体育场馆作为集聚体育资源要素的重要物质载体,在其本体价值发挥和外围空间利用的过程中,存在多种业态形式。业态选择决定了大型体育场馆运营的方向和性质,业态构成也影响大型体育场馆效益实现的质量和水平。随着民众体育需求的阶段性变化和升级,大型体育场馆业态经历了从单一向多元、从浅层向深层的发展过程,场馆业态融合愈发复杂。基于调研访谈资料,根据分布特征、构成特征、空间特征等要素,将大型体育场馆业态分为场馆核心业态、场馆辅助业态和场馆外围业态(见图1)。这3种业态构成了大型体育场馆赛后可持续利用的主体,也是导致场馆在不同阶段运营和服务存在差异的关键。

1.1 场馆核心业态

核心业态的形成往往围绕核心资源或核心竞争要素展开,因其具有优势明显、规模庞大、集聚性强等特征,能够迅速有效地吸收产业资源,实现生产和消费需求的集聚增长,并对其他业态产生直接或间接的影响。同时,场馆核心业态在产业结构优化过程中具有明显的带动效应[2],可以基于需求收入弹性、生产率上升水平、产业关联度和产业比较优势进行选取[3]。场馆核心业态是指在大型体育场馆运营过程中,具有较大规模,能够对区域资源禀赋、产业质量水平和业态结构布局产生较大影响的业态,如健身休闲服务、体育赛事服务等。这一业态类型具有相对稳定性和空间分布集群性,其以体育场馆资源开发为前提,基于场馆内部各种资源要素协同利用,以发挥体育场馆价值功能、提升场馆经济社会效益为目的,并以体育资源为核心实现其他业态的延伸式发展。

作为承担竞赛表演功能和健身休闲功能的公共服务空间,场馆核心业态以二者为依托,不仅承担大型体育赛事、群众性体育赛事开展的责任,同时在赛后可持续利用过程中发挥全民健身场馆的价值使命。当然,不同类型和地区的大型体育场馆,一定程度上也会存在微小的核心业态差别。以竞赛表演功能为主导的大型体育场馆,其核心业态表现为重量级的体育赛事与商业化的企业活动,如国家奥林匹克体育中心、广州天河体育中心、杭州奥林匹克体育中心等大型体育场馆,以举办重量级体育赛事推进场馆建设、带动区域发展,往往受到国家及地方政府政策导向的影响。梅赛德斯-奔驰文化中心、北京万事达体育中心、工人体育场、宝能国际体育演艺中心等综合性演艺场馆,通过举办音乐会、演唱会、庆典集会等活动,影响场馆所在区域的业态更新,具有极强的业态辐射和经济拉动作用。但鉴于大型体育场馆的全民健身功能,绝大多数体育场馆在赛后可持续利用过程中,其核心业态表现为基本公共服务的供给,即与体育健身相关的配套服务、群体活动等商业大规模集聚在场馆之中。随着全民健身需求的多样化,新兴业态不断涌现,如射箭馆、搏击馆、空手道馆、瑜伽馆、轮滑馆等业态,成为场馆核心业态的重要组成。

1.2 场馆辅助业态

辅助业态依托核心业态,与核心业态紧密相连,其对资源要素的投入利用与其他业态相关,是能够推动产业发展的辅助性产业形态。场馆辅助业态因场馆核心业态而存在,受到场馆核心业态直接或间接的影响。场馆辅助业态多是以场馆承载的体育业务为核心,向消费者供给与核心业态相关的、满足体育需求和体育服务的各种产品服务,这也是在场馆核心业态基础上互补形成的新业态[4]。主要表现为体育用品、中介服务、体育培训、体育会展等处于产业链中间环节,具有更高附加值和可推广性的企业。

学术界对于场馆辅助业态虽然侧重点不同,但保持着一样的共识,即场馆辅助业态仍以场馆核心业态为依托,是二者融合发展形成的新业态发展模式[5]。场馆赛后可持续利用的早期阶段,场馆辅助业态往往较为单一,以售卖衣袜鞋帽、器材用品的企业为主要组成。随着体育市场日益壮大,体育中介、体育培训等内容涌现在场馆之中,丰富和拓展了大型体育场馆的服务内容。新时代,随着场馆赛后可持续利用机制日渐完善,场馆辅助业态在发展过程中更加注重以技术融合、业务融合和市场融合为基础,打破原有产业边界,进而实现各自价值链的渗透、解构和重组[6],以最大限度挖掘场馆赛后可持续利用价值。需要注意的是,业态不局限于商业,也存在多种业务经营的形式和状态。大型体育场馆也会吸引一大批的社会组织入驻,这也是影响场馆运营结构、提供服务类型的重要方面,进而也属于场馆辅助业态的重要组成部分。如八一体育场综合体吸引南昌市足球协会、南昌市田径协会、南昌市击剑协会、南昌市广场舞协会、南昌市航空航海运动俱乐部、南昌市象棋协会、南昌棋院、南昌咏春拳协会等18家协会和俱乐部入驻,各类协会积极探索社会力量办体育的发展新模式,使大型体育场馆成为协会组织集聚的重要空间。

1.3 场馆外围业态

在大型体育场馆运营中各种资源要素影响和波及外侧,还存在大量与场馆服务互补的产业形态,可以称其为外围业态。外围业态存在于绝大多数的产业形态之中,是市场需求和社会分工不断深化作用的结果。场馆外围业态,正是由消费者需求、场馆核心业态和场馆辅助业态需求而衍生出来的。大型体育场馆因其特有的体育属性,必须配套服务业予以支撑,在产业分工和协调发展理念引领下,场馆外围业态以第三产业为主。近年来,大型体育场馆运营中生产性服务业数量与日俱增,以人力资本和知识资本作为投入品,以推动产业升级和生产力发展的配套服务业[7],带着独立的新型姿态,成为场馆赛后可持续利用的重要内容。

场馆外围业态对大型体育场馆赛后可持续利用的价值表现是多样的。生活服务行业作为场馆经营的重要内容之一,是大型体育场馆赛后经营业态的重要组成,为大型体育赛事和全民健身活动开展提供了必要的物质保障。绝大多数体育场馆内都存在生活服务类企业。如南京奥林匹克体育中心内便存在酒店、餐厅、茶馆、咖啡厅等多种类型的业态;苏州奥林匹克体育中心则更为丰富,配置有品牌酒店、精品超市、美食连廊、万达影城、超级乐园等业态,有力打造以体育休闲健康为主题的城市生活空间。同时,随着“互联网+”理念逐步在场馆建设中实践运行[8],科技智能化行业的入驻推动了场馆智慧化改造与升级,实现了新科技与场馆管理的深度融合[9],体育科技、创新孵化类业态不断入驻大型体育场馆空间。如杭州阿里体育中心的VS SPORTS PARK运动玩乐园、洛克体育综合体的一站式运动街区PARTY KING、南翔印象城MEGA运动中心的弹力猩球超级运动中心等,将体育、科技、娱乐有机融合,使场馆成为市民文化生活的新选择。当然,时代发展催生出康养、旅游、文化、医疗等一系列新兴业态。如南京五台山体育中心的重启心动力运动医学康复诊所、瑞康海思肌骨康复诊所、铭天图书馆、立品斋文创馆等,为构建大型体育场馆业态注入源源不断的活力与生机。

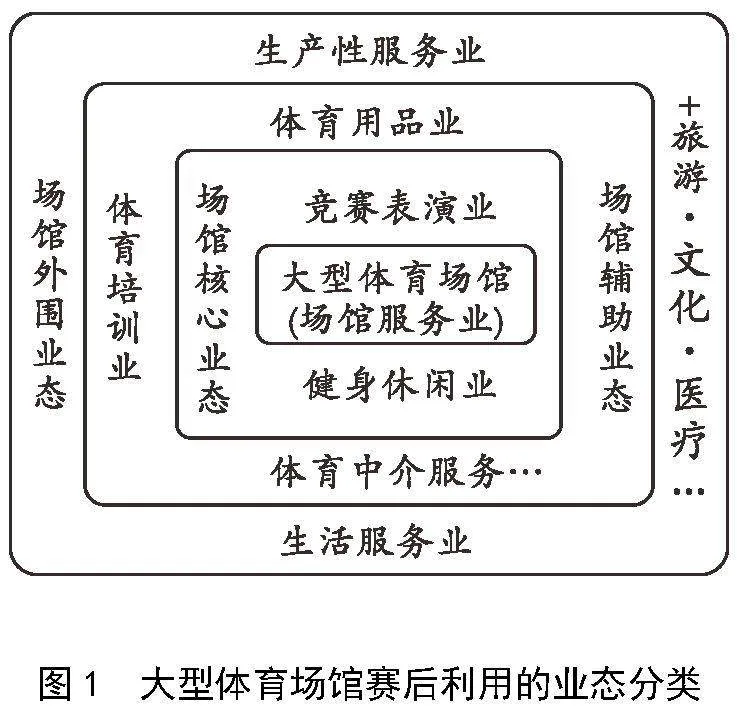

2 大型体育场馆赛后可持续利用的业态关联

业态并非孤立存在,不同业态类型组合下的业态空间可以为场馆提供多样化的营收来源,创设更为丰富的消费者体验,这使得业态关联成为影响大型体育场馆赛后可持续利用效益水平的重要因素。从历史和现实两个坐标考察,大型体育场馆既在一定时期呈现稳定的运营状态,又因自身成长的特殊性呈现为漫长复杂的业态变迁。从赛后运营初期到中期到成熟再走向稳定或衰败,场馆内外部环境的变化就会更加明显。这一过程,正是由于业态间的关联关系变化所引起的(见图2)。

2.1 正向关联:催生新业态新模式

大型体育场馆赛后可持续利用与场馆核心业态是相互促进、互相补充的关系。在场馆从赛时到赛后衔接的过程中引入多样化的业态类型,可以提高场馆的利用效率和经济效益,从而实现场馆的长期运营。这一过程会沿着场馆核心业态——以场馆活动和产品为中心的辅助业态——辅助业态的后续业态产生正向的关联[2]。这一连锁效应展现了大型体育场馆在国民经济中的正面影响,也是大型体育场馆建设投入运营之后得以迅速发展的重要原因。大型体育场馆举办的体育活动被体育赛事、体育培训、体育中介用作中间产品,这些中间产品反过来满足了不同层次消费者的需求。例如,不同类型的体育赛事可以吸引不同的体育爱好者和赛事观众群体,提高了场馆赛事的入座率;体育培训可以为不同人群提供专业的体育训练,提高了场馆的经营收入;体育中介为运动员和经纪团队提供了推广和管理的渠道,推动了体育产业快速发展。这一波正向关联不仅增加了体育场馆的受众范围,还扩展了传统的体育场馆功能,催生出一系列新业态、新模式,衍生出丰富多彩的体育活动、体育产品和体育服务。体育旅游、体育文化、体育娱乐等业态从体育赛事、体育活动、体育培训中汲取了资源,进一步满足了广大社会群体的需求。此外,还通过产业链的延伸影响了大型体育场馆周边居民的文化和社会生活,使其成为丰富城市生活、提供社区活动、推广体育文化的新平台。

2.2 逆向关联:整合业态资源优势

大型体育场馆赛后运营过程中,可以通过需求拉动、合作发展、供应链加工、品牌曝光、创新激励等方式通过场馆业态对上游产业链产生积极影响。大型体育场馆业态会沿着场馆核心业态——以场馆活动和产品为中心的先行业态——先行业态的先行业态产生逆向关联。场馆在赛后长期运营过程中,需要大量的体育器材、体育设施、体育服饰和体育用品,这些商品的生产和供应构成了逆向关联的第一波辐射。以上内容的生产需要相关材料、劳动力和技术工具的支持,因而会推动体育用品制造、装备设施供应等业态发展。第二波辐射涉及化工材料、服装辅料等产业。随着体育器材和服饰需求的增加,与其相关的供应链也会蓬勃发展,进一步激发化工、纺织等行业的生产与创新。第三波辐射则涉及资源挖掘和能源供应领域。随着体育场馆活动日益扩大,一系列的文化演出、体育展销、赛事活动需要大量的电力供应和水资源用于设备运行和顾客服务,也会带动周边区域的资源消耗,对能源供应的需求也会随之增加。同时,体育节能设备、创新管理系统、可再生能源等需求也会影响能源供应领域的技术创新。在逆向关联的过程中,业态波及的影响力依次传递,逐渐减弱,但它的影响却是持久的。以上相关业态虽然只有少部分存在于大型体育场馆运营空间内,但确是通过业态关联,对业态资源整合、产业链发展产生了不可忽视的影响。这不仅大大刺激了体育资源的开发与竞争,还带动了相关业态乃至城市整体经济的发展。

2.3 旁侧关联:融入城市生活空间

大型体育场馆赛后可持续利用与其所在区域息息相关,已成为促进城市经济增长、改善居民生活质量、提升城市形象的有效手段。大型体育场馆服务本质上具有较强的消费互补性,从而使得大型体育场馆业态具备极强的旁侧关联效应。这种关联涉及与场馆运营有着消费互补性的业态,以及消费互补性行业的先行业态和后续业态,进而对国民经济各领域产生多层次的影响。民众在前往体育场馆观看比赛或参与体育活动时,通常会在交通、饮食、网络、通信、购物等方面消费,因而场馆运营中相关业态的迅速增长会直接影响这些互补性业态。大量民众涌入体育场馆,刺激了周边餐饮业、酒店业和零售业的消费需求,不仅在短时间内带动周边区域创收,还创造了大量的就业机会。除了对区域经济的影响,旁侧关联也在环境方面产生了极强的辐射效应。体育场馆赛后可持续利用不可避免地涉及场地设施和场馆空间的兴建、运营和修缮,这通常需要大+uVjmT9+bf96qik4LuG0Uf+Z28JkWueDO6aROCnyYCc=量的资源,如土地、能源、水资源等。这会影响场馆所在区域内的经济结构,影响城市和地区的资源利用方式和配置方式。此外,旁侧关联还会涉及制度规制的调整。大型体育场馆运营需要一定的管理和监管,相关的制度和法规可能会得到调整和完善,如建筑规范、交通管理、食品安全法规等方面的改进,以确保体育场馆运营的顺利进行。

3 大型体育场馆赛后可持续利用的业态发展困境

不同时代背景下体育发展理念和民众体育需求的变化会影响大型体育场馆在赛后不同运营阶段的业态选择。大型体育场馆所处运营阶段、运营状态、运营环境的差异,以及由此带来的激烈市场竞争、季节性需求、场馆资源限制、社会文化差异等问题,也使得场馆业态呈现复杂多变的特征,提高了大型体育场馆赛后可持续利用的难度。按照赛后利用不同阶段对场馆业态进行分析,可以梳理大型体育场馆业态发展趋势,理清不同时期业态发展困境。

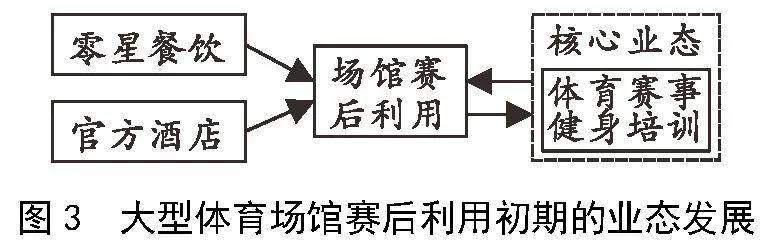

3.1 赛后利用初期业态结构单一,业态形式匮乏

业态布局往往与空间规划相伴而生。大型体育场馆赛后利用初期,场馆运营有着较强的指令性和干预性,较大层面上表现为“单一计划者主权机制”[10]。一方面归因于管理者的思维观念局限,早期建设的大型体育场馆较少考虑赛后的规划与管理,在场馆建设标准、设施配置、相关配套等方面设计不足,从而使得场馆业态布局单一,内容形式匮乏,多数场馆设计用地在赛后用于体育竞赛运动员用房和办公用房,空闲资源较少对其他业态进行开放[11]。一方面因单位属性、管理体制和政策条例限制,部分大型体育场馆难以开展市场化、公司化运作,作为商业立项的物业、租赁、广告等业务存在较高的审批难度。为了筹办大型体育赛事,自新中国成立以来兴建的大型体育场馆具有明显的政府干预特征。但是这样一种业态呈现存在较大的改进余地,可行性论证和长期发展规划的不足以及政策规章约束保障不到位,使得场馆业态与民众需求在赛后利用过程中存在一定程度的背离。这归因于发展初期政府领导小组和场馆管理者对业态刚性统一的管理和指导,标准限定产业业态以服务体育赛事和群众体育为主,较为零星地存在部分生活服务类业态,如餐饮、住宿等,较小体量尚不能形成一定的产业规模(见图3)。同时作为体育竞赛举办而兴建的副产品,场馆赛后利用多纳入场馆管理系统,基本不考虑市场资源引进,或者因其选址偏僻,商业生态不够成熟,交通网络不够完善,缺乏应有的消费群体,使得场馆相关服务生存年限较短,逐步落后于社会需求。一旦运营初期忽视了场馆业态发展的弊端,就会限制大型体育场馆的赛后利用,为后续运营埋下隐患。

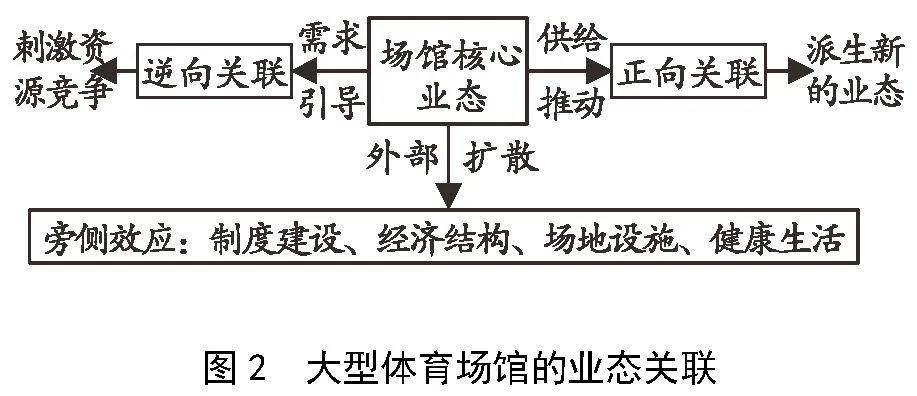

3.2 赛后利用中期资源加速集聚,业态秩序混乱

伴随着政府管理机制逐渐放开,场馆周边空间规划的不断跟进,场馆区域商业发展日趋成熟,场馆内外业态之间的关联性逐渐增强,由体育需求衍生的前向和后向产业形态逐步完善,场馆核心业态日益稳固,这充分激发了场馆业态的对外探索能力。在外部环境和自身发展特征改变的状况下,原有的场馆业态布局均会在新冲击下形成新的集聚,新建体育场馆表现得更为突出。我国绝大多数体育场馆建设存在场地归属权不明、产权证不齐的通病,这导致原有场馆改造难度大、耗时长、过程繁杂,新建场馆的管理限制较小,办理手续往往较为便捷,业态引进和资源集聚速度也会更快。大型体育场馆赛后利用中期的业态集聚,一部分来自体育赛事、文娱表演,一部分来自场馆自身资源要素,场馆管理者不断开辟新的空间来容纳场馆辅助业态和场馆外围业态,并加快体育新生业态进驻。一部分来自民众体育需求在场馆内的匹配与满足所引起的场馆外围业态大规模发展,这也对大型体育场馆赛后利用发挥了积极作用。在此基础上,逐步提升大型体育场馆外部业态的弹性水平,场馆核心业态与外围业态之间形成有序的供需引导,成为影响消费选择的重要支撑。在外部需求的不断刺激下,大型体育场馆运营中的业态发展弹性水平不断提高,能够对内外变化产生更快的传导作用和恢复效果。然而,环境变化对场馆发展的影响巨大,使得部分场馆脱离了“以体为本”的本质,业态大规模引进初期,未合理签订的商业合同变成了影响场馆长期发展的隐形“地雷”,过量的商业性活动影响了场馆本体功能实现[12](见图4)。此外,自2014年以来,国家体育总局陆续推进大型体育场馆免费低收费开放政策,部分场馆存在形式主义、表面文章现象,有限的营收与较高的场馆运营费用难以平衡,也逼走了大量的商业形态,进一步制约了场馆赛后利用的效益水平。

3.3 赛后利用成熟期业态形式复杂,管理难度加大

随着大型体育场馆赛后利用步入成熟阶段,场馆自身对各类业态的融合性探索日益完善,场馆功能愈发成熟,对业态的理解也愈加透彻。从外部环境来看,场馆周边区域规划更加科学合理,商业区、文化区、居民区等区域配置也日渐充裕。在内外业态相互作用下,大型体育场馆向着更加优化的稳定结构转型,体育综合体、体育生态圈、体育产业园区等成为大型体育场馆发展的新趋势[13]。场馆业态发展权限已经大大放宽,不再拘泥于体育本身,而是围绕竞赛表演和健身休闲活动,逐步吸引教育、文化、康养、旅游等业态,以创造新的产业形态。旁侧效应的不断优化为场馆内外空间更新提供了利好优势,场馆内部空间会根据新的要素供给和体育需求进行整体安排和调整,以配置专门区域为新兴业态提供空间[14]。核心业态为场馆赛后可持续利用提供了类型的独特性,辅助业态为场馆资源集聚提供了集群的多样可能,外围业态则通过资源整合创新场馆赛后利用的业态类型。以上3种业态功能互补、相互延伸,实现大型体育场馆内部业态与外围业态的融合,赋予了大型体育场馆新的附加功能和更强的场馆竞争力[15](见图5)。然而这一时期,业态的复杂性和多元性对场馆赛后可持续利用提出了新的挑战,体育培训市场乱象、从业者素质水平良莠不齐、体育消费“踩坑”等问题频频涌现,在体育产业生态圈打造、体育场馆综合体兴建、相关产业合理化控制等方面,对场馆管理者的管理能力提出了更高的标准和更高难度的要求。

4 大型体育场馆赛后可持续利用的业态培育路径

新时代,人民日益增长的美好生活需要为大型体育场馆赛后利用指明了方向。体育赛事、体育活动、体育产品、体育康养、体育旅游、体育文化、体育消费等一系列升级,都在推动大型体育场馆向着多元化、创新化和可持续方向发展。有效应对大型体育场馆赛后利用的业态发展困境,需要准确挖掘、精准培育场馆业态,持续优化场馆业态结构、强化业态融合联动、完善政策制度引导,才能使大型体育场馆在赛后可持续利用过程中成为提升人民生活质量、助力城市建设的重要力量。

4.1 打造赛事核心,构建稳定的核心业态骨架

无论场馆处于何种赛后利用时期,大型体育场馆需要始终坚持“以体为本”的运营方针,以场馆核心业态为主导,供给人民美好健康生活所需的服务产品。以体育赛事、群众性体育活动为重要平台和载体的大型体育场馆,要加强体育与文化、旅游、休闲等业态的融合,打造融赛事展演、文化娱乐、健身体验、体育培训、休闲服务多种业态于一体的场馆服务体系,才能进一步带动场馆赛后开发和利用。其中关键便是推动具有核心竞争力的国际国内体育赛事引进落户,拉长赛事的“长尾效应”,以赛事经济带动流量经济。当前上海、广州、深圳、杭州等城市积极引进和培育重大体育赛事,借助顶级赛事资源改善大型体育场馆业态结构,并以此带动当地相关产业经济快速发展。除了重量级体育赛事,还积极发挥大众体育赛事的连续性和稳定性,发掘新兴赛事活动对场馆业态的吸引力。以深圳为例,近年来深圳以深圳湾体育中心、深圳宝安体育中心、深圳罗湖体育中心等为依托,举办中国足球超级联赛、CBA篮球联赛、WHL女子冰球联赛、中国乒乓球超级联赛等高水平体育商业赛事,为深圳加快打造国际著名体育城市发挥了有效助力。可见,保持场馆核心业态的长期发展优势,提振整个体育产业链条的景气度,可以为大型体育场馆赛后可持续利用的多元业态融合发展构筑稳定的内在骨架。

4.2 空间纵横置换,弹性优化场馆的业态结构

场馆赛后可持续利用尤其需要关注场馆空间布局的改造与优化升级,合理利用场馆空间相容性、开发强度等弹性指标,有利于在可浮动区间范围内实现场馆业态的优化配置。大型体育场馆发展初期的固定性规划指令,使得场馆的前期运营较为艰难,赛后空间转换利用不到位,从而影响场馆运营中业态发展的有序推演。随着建设者对体育场馆的认知逐步提升,新建成的大型体育场馆较多考虑了赛后利用,对空间资源的划分也更贴合民众需求。针对综合性体育场馆,需在从赛时到赛后衔接过程中及时考虑业态筛选问题,需要根据场馆现有业态状况和对未来发展趋势的把握,对不同阶段的无效商业进行清退,充分利用自身可整合的资源优势,引进体育相关的优秀商业品牌。空间相容性方面,要对场馆进行分区配置,体育运动空间、体育商品贸易、体育康复养生等内容,都可以按照民众需求的便利程度进行定点,商务办公区也要以体育、文化、旅游、教育等相关企业为主,增强场馆的复合经营能力。针对小众项目建设的体育场馆,如冬奥场馆,其赛后可持续利用难度更高,往往需要依靠赛后空间改造和设备调整赋予场馆赛后利用的多样可能[16]。随着场馆发展水平、空间利用的不断优化,也要对相关业态进行纵向置换,加强场馆核心业态、辅助业态和外围业态的关联效应,形成内外促进、互利互惠的发展局面,做到灵活空间、业态筛选、品质把控的有效融合。

4.3 加强业态联动,营造城市发展的增长极

大型体育场馆外围业态发展水平是影响场馆内部业态发展的重要指标,依托场馆所在区域的“资源、民众、服务”三大要素,加强场馆业态联动,提高区域的内外业态配置,可以发挥场馆在城市经济社会发展过程中的增长极效应。政府部门需要结合大型体育场馆规划区域特性,对场馆所在区域进行专门规划配置,实现区域发展的合理分区。商业区、居民区、文化休闲区等规划内容,可以与体育场馆业态有效衔接,将民众服务需求与内容供给高效对接,实现资源要素的科学化配置。通过外围消费性服务业态、生产性服务业态、智力型服务业态等的规律演变,刺激场馆业态结构、形态发生改变,发挥大型体育场馆在区域产业发展、公共服务等方面的赋能效应。同时,要伴随不同赛事活动的需求变化,超前谋划运营,深挖体育市场,强化场馆多元业态开发,促进场馆冠名权、空间运营权、赛事转播权等资源要素的高效配置,为民众和游客提供品类丰富的产品和服务。随着大城市多中心、郊区化发展趋势加深,大型体育场馆的空间布局、产业生态能够发挥更好的空间辐射力和服务辐射力,可以通过业态联动、品牌互补,将场馆业态延伸至文体活动中心、健康产业园、城市综合体的开发,为区域发展带来可观的经济效益和社会效益。

4.4 凝练政策机制,推进场馆业态协商发展

大型体育场馆赛后可持续利用始终离不开政策法规的推动和约束。近年来,《“健康中国2030”规划纲要》《体育场馆运营管理办法》《进一步促进体育消费的行动计划(2019—2020年)》《关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》的通知等文件出台,给大型体育场馆发展带来了明显的政策红利。当然,运营的放开并不意味着完全自由,政府管理者应强化政策支持,加大对体育场馆的扶持力度,对体育场馆业态发展做好指导工作,有条件地开放大型体育场馆内部的激励机制,完善大型体育场馆运营发展的奖励政策。同时,科学规划大型体育场馆全局性发展,放松对体育场馆的财政和制度管制,加大场馆内部制度创新,使其能够优化资金流和区域资源的配置,依照体育场馆类型和其社会定位,在市场需求的引导下加大对多元业态的扶持力度,在赛事落地、场馆更新、人才培育、业态扶持等方面,引导场馆运营单位服务入驻企业,为大型体育场馆业态发展规制航标。

大型体育场馆业态是影响场馆赛后可持续利用效益的重要指标。大型体育场馆所处运营阶段、运营状态、运营环境的差异,以及由此带来的激烈市场竞争、季节性需求、场馆资源限制、社会文化差异等问题,使得场馆业态呈现复杂多变的特征,加大了场馆赛后可持续利用的难度,更考验着政府和管理单位的决策智慧。本研究初步探讨了大型体育场馆业态类型,分析赛后利用不同阶段场馆业态发展困境,提出新时期场馆赛后可持续利用的业态发展出路,期望为后续研究提供启示。当然,从业态分析视角研究大型体育场馆赛后可持续利用,未来还需从业态成长机理、业态运作模式等角度继续探索,以期切实提高大型体育场馆赛后可持续利用的效益水平。

参考文献:

[1] VAN,HOLM,ERIC,et al. Circus Maximus: The economic gamble behind hosting the Olympics and the World Cup[J]. Journal of Policy Research in Tourism,Leisure and Events,2016.

[2] 杨双燕,许玲. 英国体育文化创意业发展及对中国体育产业的启示——基于主导产业扩散效应理论视角[J]. 北京体育大学学报,2015,38(1):45-50+56.

[3] 谭广鑫,刘燕舞. 试论政府组织对体育主导产业的选择[J]. 武汉体育学院学报,2007,41(1):15-18.

[4] 程林林. 体育的产业融合现象探析[J]. 成都体育学院学报,2005,31(3):22-25.

[5] 杨强. 体育产业与相关产业融合发展的内在机理与外在动力研究[J]. 北京体育大学学报,2013,36(11):20-24+30.

[6] 杨强. 体育旅游产业融合发展的动力与路径机制[J]. 体育学刊,2016,23(4):55-62.

[7] 刘奕,夏杰长,李垚. 生产性服务业集聚与制造业升级[J]. 中国工业经济,2017(7):24-42.

[8] 柴仲学. “互联网+”时代我国体育场馆服务转型升级的发展路径研究[J]. 南京体育学院学报(社会科学版),2017,31(2):88-92.

[9] 沈克印,寇明宇,王戬勋,等. 体育服务业数字化的价值维度、场景样板与方略举措[J]. 体育学研究,2020,34(3):53-63.

[10] 庹权. 我国大型体育场馆的经营困境分析[J]. 体育学刊,2002,9(3):126-128.

[11] 孔庆鹏. 放权保利争效益 综合改革促发展——组织实施江苏省五台山体育中心综合改革启示录[J].体育与科学,1997,18(6):4-7.

[12] 高晓波,王治力. 提高大型体育场馆体育健身休闲服务质量的供给侧改革对策[J]. 体育学刊,2018,25(5):63-68.

[13] 张强,陈元欣,王华燕,等. 我国城市体育服务综合体的发展路径研究[J]. 成都体育学院学报,2016,42(4):21-26.

[14] 徐雄,王康锋,鸦新颖. 新发展理念下我国区域体育产业一体化发展的意蕴、困境与路径[J]. 体育学刊,2023,30(5):38-44.

[15] 丁云霞,潘时华. 体育综合体转型发展的逻辑动因与路径——基于“以人民为中心”的体育价值取向[J]. 上海体育学院学报,2018,42(6):30-35.

[16] 杨苓,罗亮,孙晋海,等. 北京冬奥会场馆赛后利用探究[J]. 体育文化导刊,2022(6):77-83.