科研院所历史文化纪念基地助力文化资源传承的探讨

2024-09-30吴俊颜宇宸李婵婵陈瑜娜陈晨赵远游丹

摘要:文化建设在社会发展中占据关键位置,尤其在科研院所更显重要。科研院所不仅拥有丰富的科学知识和技术成果,还承载着科学精神、道德及思维方法的传承。该文旨在探讨科研院所如何通过打造历史文化纪念基地,进一步推动文化资源的传承与发展。文章以中国消灭脊髓灰质炎历史文化纪念基地为例,通过历史展示平台、编写历史资料、数字化保护、文化交流与跨学科合作、基地传承文化资源的效果评估等多种方式,探讨打造历史文化纪念基地对进一步推动文化资源的传承与发展的必要性,以期为有效保护科研史料、增强科普和思想政治教育功能、数字技术实现文化资源的广泛传播与利用、推动科研文化的内外互动和发展等提供有益参考。

关键词:科研院所;历史文化;纪念基地;文化资源;文化传承;脊髓灰质炎

中图分类号:G122 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)08(b)-0068-05

Discussion of Historical and Cultural Memorial Bases of Research Institutes Helping Cultural Resources Inheritance

—Taking Cutural Heritage Sites Chinese Historical and Cultural Memorial for Polio Eradication as an Example

WU Jun, YAN Yuchen, LI Chanchan, CHEN Yuna, CHEN Chen, ZHAO Yuan, YOU Dan

(Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences / Peking Union Medical College, Kunming Yunnan, 650118, China)

Abstract: Cultural construction occupies a key position in social development, especially in scientific research institutes. Scientific research institutes not only possess rich scientific knowledge and technical achievements, but also carry the inheritance of scientific spirit, morality and thinking methods. This paper aims to explore how scientific research institutes can further promote the inheritance and development of cultural resources by building hist orical and cultural memorial bases. Taking the historical and cultural Memorial Base for the eradication of poliomyelitis in China as an example, this paper discusses the necessity of building a historical and cultural memorial base to further promote the inheritance and development of cultural resources through various ways such as historical display platform, compilation of historical data, digital protection, cultural exchange and interdisciplinary cooperation, and evaluation of the effect of the base's inheritance of cultural resources. It is expected to provide useful guidance for the effective protection of scientific research historical materials, strengthening the functions of popular science and ideological and political education, realizing the wide dissemination and utilization of cultural resources by digital technology, and promoting the internal and external interaction and development of scientific research culture.

Key words: Scientific research institutes; Historical culture; Memorial bases; Cultural resources; Cultural inheritance; Poliomyelitis

目前,文化建设已成为我国社会发展总体布局的关键。缺少文化的引领,人们的精神需求就难以得到满足,民族精神的力量也难以全面发挥[1]。国家高度重视中华文明传承和历史文化遗产保护,党的十九大报告指出:“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”习近平总书记强调:“历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源,要始终把保护放在第一位。”中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》要求,在城乡建设中系统保护、利用、传承好历史文化遗产[2]。

科研单位是国家创新体系的重要组成部分,追求科学技术的先进性和高水平,它们往往直接面向国家战略需求,以完成国家科研任务为主要目标[3]。科研单位拥有丰富的文化资源,这些资源不仅包括科学知识和技术成果,还包括科学精神、科学道德、科学思维和科学方法等方面的传承,其文化资源是长期科研实践中积累下来的宝贵财富。这些文化资源不仅代表着科研院所的精神风貌和发展历程,更是科研院所核心竞争力的重要组成部分。在当前科技竞争日益激烈、文化多元化发展的背景下,科研院所的文化资源传承显得尤为重要。这是因为科学研究需要长期的积累和传承,而这种传承需要依靠科研院所的文化资源来实现。同时,科研院所的文化资源也是国家文化软实力的重要组成部分,如何有效地传承和创新发展科研院所文化资源,成了一个值得深入研究的课题。对于提升国家的综合实力和国际竞争力具有重要意义。

1 科研院所文化资源的内涵与价值

1.1 科研院所文化资源的内涵

文化从广义维度看,可分为精神文化、物质文化、制度文化等。从狭义维度看,文化主要指人类的精神活动及其成果[4]。科研院所文化,是一个科研院所在长期的发展过程中形成的特有的文化现象。这种文化主要由学术传统、文化精神和基本理念构成,反映了科研工作者对科研工作的总体认知、理想追求和实践探索。它是科研院所内部凝聚力和向心力的源泉,也是推动科研院所持续发展的重要动力。科研院所文化资源,是指科研院所中存在的、能够被开发利用以实现文化价值提升、科研能力增强、机构运作效率提高的资源。科研院所文化资源主要包括物质文化资源、制度文化资源和精神文化资源三个层面。物质文化资源包括科研设施、成果、档案等;制度文化资源涵盖科研管理、运行机制等;而精神文化资源则涉及科研价值观、团队精神、学风等。这些文化资源具有重要的价值,对于提升科研院所的创新活力、凝聚力及社会影响力具有不可替代的作用。它具有独特性、稀缺性、不可再生性和可复制性等特征,是科研院所持续发展的重要支撑。通过保护和传承这些文化资源,可以激发科研人员的归属感和荣誉感,促进科研事业的持续发展。

1.2 科研院所文化资源的价值

科研院所的文化资源具有多重价值,这些价值体现在促进科研创新、塑造科研环境、培养科研人才及推动社会进步等多个方面。这些价值不仅体现在科研领域,还能够推动社会的进步和发展。因此,应该重视科研院所的文化资源建设,为科研工作提供更好的支持和保障。

1.2.1 促进科研创新

科研院所的文化资源,如科学精神、创新氛围、团队合作等,对科研创新具有直接的推动作用。这些资源鼓励科研人员勇于探索、敢于挑战,从而推动科研工作的不断突破和进步。

1.2.2 塑造科研环境

科研院所的文化资源还能够塑造良好的科研环境,包括物质环境和精神环境。物质环境如科研设施、实验室条件等,为科研工作提供必要的支持;精神环境如团队精神、科研氛围等,为科研人员提供积极向上的精神支持。

1.2.3 培养科研人才

科研院所的文化资源对于培养科研人才具有重要作用。这些资源不仅能够提供丰富的知识和经验,还能够培养科研人员的科研精神、创新思维和团队协作能力,从而为他们成为优秀的科研工作者奠定坚实的基础。

1.2.4 推动社会进步

科研院所的文化资源还能够推动社会进步。科研成果的转化和应用,能够推动相关产业的发展,提高社会生产力。同时,科研院所的文化资源还能够提高公众的科学素养,推动社会的科学文明进步。

1.2.5 增进国际交流与合作

科研院所的文化资源还能够促进国际的交流与合作。科研机构之间的文化交流,如学术会议、研究合作、人才交流等,不仅能够增进相互理解,也能够推动科研成果的国际化。这种交流与合作有助于科研院所融入全球科研网络,提升其在国际上的影响力和竞争力。

1.2.6 传承与弘扬科学精神

科研院所的文化资源中包含了深厚的科学精神,这种精神是人类对未知世界不懈探索的结果。科研院所的文化资源能够将这些精神传承下去,并通过教育和研究等方式,推动社会的进步和发展。

1.2.7 提升公众科学素养

科研院所的文化资源还能够提升公众的科学素养。科研院所可以通过举办科普活动、开放实验室、发布科研成果等方式,向公众普及科学知识,提升公众的科学素养。这不仅有助于公众对科研工作的理解和支持,也有助于推动社会的科学文明进步。

2 科研院所文化资源的传承方式

2.1 建立历史文化展示平台

历史文化展示平台可以是文化场所、文化中心,还可是传播精神文明的基地。在科研院所内建立历史文化展示平台,如博物馆、陈列馆、展示墙、官方网站等,将科研院所的历史文化资源以实物、图文、视频等多种形式展示出来,展示科研院所发展、科技进步、文化传承、文明演变等文化生活的所有记录载体的发展脉络;营造浓厚的科研院所人文科学的文化氛围,有利于增强文化素养和高尚情操的培养,让更多人了解科研院所的发展历程和成就。

2.2 编写历史资料

科研单位档案既可以为相关人士学习和借鉴科研单位的成功经验提供帮助,又能使一些经验与智慧得到传承和发展[5]。档案是科研单位资料存储的重要载体,其不仅能记录历史,还能传承文化。整理、编纂科研院所的历史文献、资料,包括科研成果、学术论文、人物传记等,形成系统的历史资料库。这些资料可以作为科研院所的重要历史文化遗产,供后人学习和借鉴。

2.3 数字化保护

数字化是指将信息、数据、文献等非物质性的事物通过数字技术转化为数字信号的过程。这个过程中,数字技术将传统的纸质、模拟信号等方式转化为数字信号,使得信息、数据、文献等得以更加方便、快捷、高效地传输、存储、处理和利用[6]。利用现代科技手段,如扫描、摄影、数据库建设等,将科研院所的历史文化资源转化为数字形式,并进行存储和管理。这样不仅可以保护原始资源不受损害,还能方便人们随时随地进行访问和研究。

2.4 开展文化交流

文化交流是一个非常重要且广泛的主题,其涉及不同文化之间的互相理解、尊重和融合。它有助于打破文化隔阂、推动文化创新和发展、加强友好关系和合作。组织各种形式的文化交流活动,如历史展览、主题讲座、研讨会等。这样可以增强社会对科研院所历史文化的认知和认同,促进科研院所内外的文化互动和共同发展。通过举办讲座、研讨会、培训班等活动,向科研院所内部员工和外部公众普及科研院所的历史文化知识,提高大家对历史文化的认识和尊重。

2.5 跨学科合作

跨学科合作是以解决问题为导向,由具备不同学科背景的个体、团队或组织 通过合作形式进行学科知识共享和融合,旨在取得有价值的科研成果,推动知识整合创新、 促进科研生产力发展和国家科技创新[7]。与其他学科领域的机构和研究人员合作,共同开展科研院所历史文化的研究和传承工作。通过跨学科的合作,可以拓宽历史文化研究的视野和深度,推动科研院所历史文化资源的更好传承和发展。

3 中国消灭脊髓灰质炎历史文化纪念基地传承文化资源的实践

历史文化纪念基地通常指的是为了纪念和传承某一历史时期、事件或人物而设立的特定地点。这些地点可能包括博物馆、纪念馆、历史遗址、纪念碑等,用于展示和传播相关的历史信息、文物和资料。历史文化纪念基地因具有丰富的信息容量和立体的教育传承效果,以独特直观形式展示单位乃至社会的发展轨迹,丰富文化内涵,弘扬精神实质,成为当下文化资源传承的重要抓手。

3.1 中国消灭脊髓灰质炎历史文化纪念基地简介

脊髓灰质炎是一种严重危害人类尤其是儿童健康的急性传染病,会导致患病人群残疾或者死亡。脊髓灰质炎的消灭是公共卫生史上的一个创举,有力地护佑了儿童健康[8]。中国消灭脊髓灰质炎历史文化纪念基地(以下简称“基地”)位于云南省昆明市,中国医学科学院/北京协和医学院医学生物学研究所(以下简称“研究所”)。研究所1958年始创建于云南昆明,其前身是在党和国家领导人亲切关怀下创办的“猿猴实验生物站”,是集医学生物学应用基础研究、生物制品研制与规模化生产和研究生教育为一体的综合性研究所。研究所深度挖掘60余年历史档案资料信息,围绕现存老建筑群以建立历史文化纪念基地的形式,全方位展示以沈其震、顾方舟等老一辈科学家为全球消灭脊髓灰质炎所做出的重要贡献、事迹、精神。基地由消灭脊髓灰质炎历史展览馆、沈其震墓园、顾方舟纪念园、老办公室旧址、老实验室旧址等建筑群组成。通过对现存脊髓灰质炎疫苗发展历史过程中文献资料、突出贡献人物、代表性事件、重要时间点、物件等档案资料梳理汇总,形成系统的史料,还原脊髓灰质炎疫苗在中国的发展历程。对脊灰疫苗研发、生产、免疫规划方案、推广等的旧址、文物、文字、图表、声像等进行整理,编制相关宣传读本,形成红色历史文化,提供科普教育、社会人文教育、思政教育系统学习材料,建立网上脊髓灰质炎疫苗发展史浏览系统,通过数据采集、数据库构建、互联网技术、三维重建技术(3 Dimensions Reconstruction,3D )、虚拟现实技术(Virtual Reality,VR) 等技术手段,建立 3D 网上博物馆浏览系统,实现网络共享,扩大学习受众群体。

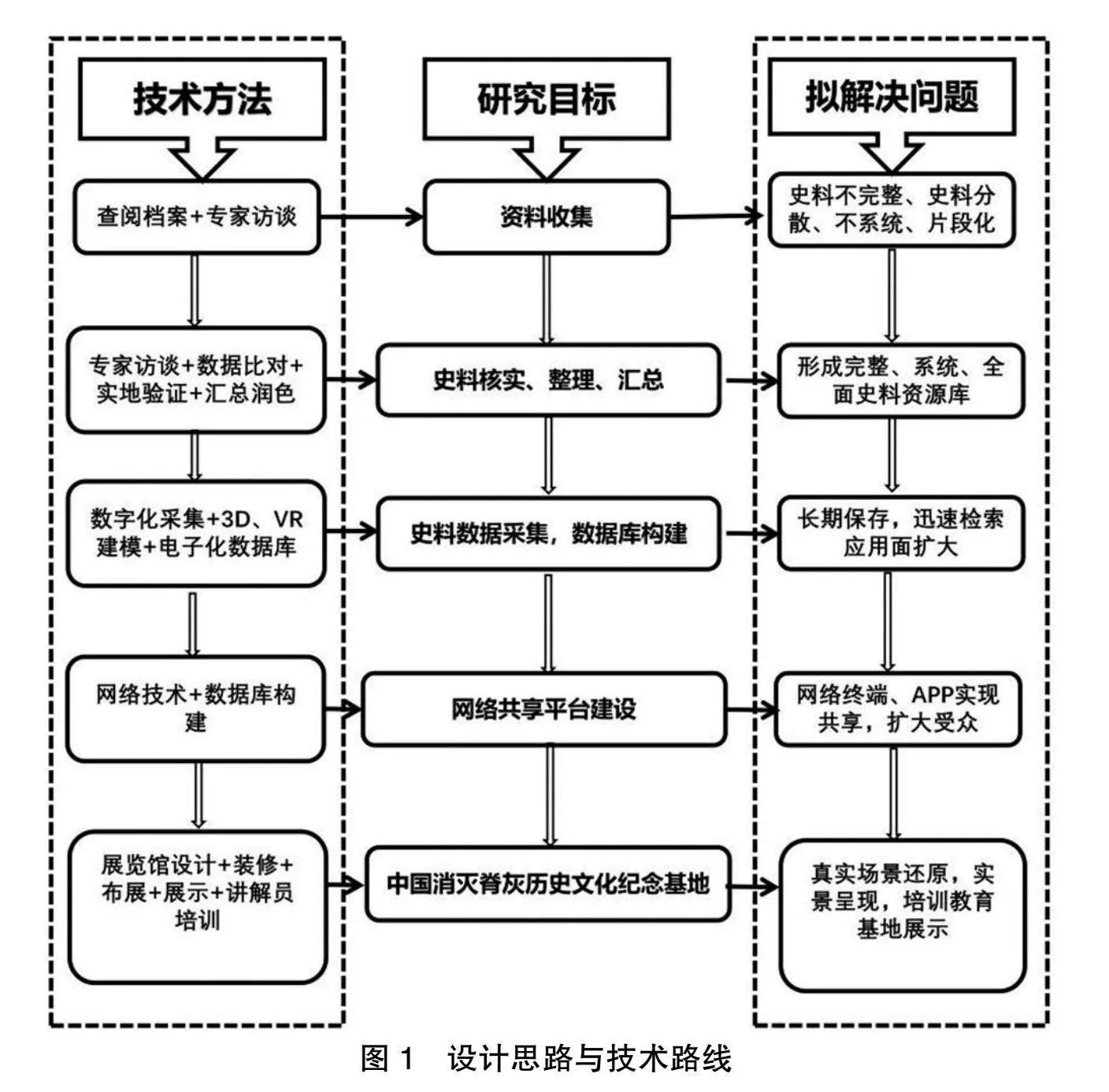

3.2 基地建设设计思路及技术路线

基地建设依托研究所 60余年的脊灰疫苗研发生产历程留下大量的脊灰疫苗研发生产资料、旧址、厂房、物件及人员技术等史料,通过收集、整理、核实等并配合数字化技术手段,建立我国消灭脊髓灰质炎历史文化纪念基地,基地建设采取的主要思路及方法如图1所示。

3.2.1 资料收集

通过对研究所档案室保管的原始档案、图片、影像资料、遗存物件、记录、书籍等资料进行收集、整理、核实、汇总,解决目前脊髓灰质炎疫苗发展历史呈现分散、不系统、片段化的问题。

3.2.2 构建历史文化资源库

对收集到的史料分类整理,通过老专家访谈、文献查询、数据比对、实地验证等方法进行核实,汇总、润色成册,形成系统、完整、全面史料资源库。

3.2.3 数字化运用

对汇总的史料、图片、影像资料、文物等文化资源,通过数码翻拍、三维扫描、三维重建等技术对文物进行数字化采集处理, 可以实现对文物信息的永久留存,是开展文物数字化保护工作的重要基础和载体[9]。应用数字化采集,构建三维模型及数字化数据库,使其可以被更多人迅速、便捷地搜索和查询。同时,数字化实现了文献的互联互通和共享,促进了信息资源的整合和利用。

3.2.4 网络共享

通过声光影像、3D、VR 等技术手段,将采集的数字化数据在网络终端在线形成网络共享。便于人们获取、传递、利用信息。通过数字化技术,我们可以将图书、资料、论文、视频、音频等各种形式的文化产品数字化,实现数字文化资源的互联互通和数字文化的创新和产业化,同时实现文物保护、文化遗产的传承和利用。

3.2.5 设计及布展

将史料、图片、影像资料、文物等资料用仿真还原技术在目前研究所展览馆、办公室旧址、实验室旧址等进行设计布展,还原脊髓灰质炎疫苗发展的全历程及中国在消灭脊髓灰质炎中的贡献。建立义务讲解员培训系统,培训义务讲解员,为社会人文教育、思政教育、红色教育、科普教育等提供服务。

3.3 纪念基地传承文化资源的效果和意义

3.3.1 文化资源保护

该基地目前对具有价值的旧址、老建筑群、纪念碑、展览馆等进行修缮布展超过2 000 m2,收集、整理、展示实物1 000余件,图片、文档、物件、影像、声音等数字化数据采集13 000余份,文献数据库超过7 000篇,形成30 000余字史料汇编,完成25位老专家访谈视频资料采集。通过对现存脊髓灰质炎系列疫苗发展历史过程中文献资料、突出贡献人物、代表性事件、重要时间点等档案资料梳理,形成系统的史料,对现存旧址、纪念碑、文物等进行发掘,还原脊髓灰质炎疫苗在中国的发展历程,形成红色历史文化,为科普教育、社会人文教育、思政教育提供系统学习材料,完成了研究所文化资源的有效保护。

3.3.2 助推文化资源传承

该基地自开放以来,目前已对外提供超过2 000人次的参观和教学,主要对象有科技工作者、学生、员工、社会人士等,并借助基地平台优势组织全国知名专家召开中国消灭脊髓灰质炎专家研讨会,探讨在“人民科学家”顾方舟等前辈的带领下,研究所扎根边疆六十余年,不负周恩来总理的嘱托和人民的期望。从全球第一颗“糖丸”(脊髓灰质炎减毒活疫苗)的研制成功到 2000 年世界卫生组织宣布中国实现无脊灰状态,从全球第一剂减毒株脊髓灰质炎灭活疫苗的上市到新时代脊灰免疫策略的更迭,研究所在这场战役中留下了不可磨灭的印记[10]。逐步成为科普教育、思想政治教育、红色教育,以及传承老一辈科学家、劳动者的科学家精神、协和精神、劳动精神、工匠精神等系列精神谱系的重要场所,是教书育人、传承文化资源的有效载体。

3.3.3 数字赋能文化资源的传播和利用

基地的数字化手段,为研究所文化资源的传播与利用提供了新的途径和机遇。通过多种数字化展示手段,基地可以将文化资源的价值和意义传达给更多人,促进文化的传承。同时,为文化资源的传播与利用创造新的机会,可以实现文献互联互通和数据共享,促进红色文化资源的整合与创新,便于共享疫苗发展历程、精神谱系、红色历史文化研究成果等,提高学习受众群体。

4 结束语

综上所述,打造科研院所历史文化纪念基地有助于文化资源的传承,对保护历史文化、增强科研院所社会影响力、促进科研与文化的融合及助力文化传承与创新等方面都具有重要的意义。因此,我们应该高度重视这一议题,积极推动科研院所历史文化纪念基地的建设和发展。

参考文献

[1] 杨华.科研单位档案在文化传承中的作用[J].文化产业,2023(13):142-144.

[2] 陈韶龄,郑晓华,石竹云,等. 构建全域历史文化资源保护数据空间体系:以南京历史文化资源信息平台建设为例[C]//中国城市规划学会城市规划新技术应用学术委员会.夯实数据底座·做强创新引擎·赋能多维场景:2022年中国城市规划信息化年会论文集.南宁:广西科学技术出版社,2022:7.

[3] 朱月利.创新文化与企业及科研单位发展间的关系研究[J].科技创新导报,2009(5):190.

[4] 王汝良, 侯传文. “文化”与“文明”综辨[N]. 中国社会科学报,2022-02-23(10).

[5] 张宁.突发公共卫生事件档案在医院文化构建中的价值探析:以石家庄市第五医院为例[J].黑龙江档案,2021(4):16-17.

[6] 胡学英,张泽荣.数字化赋能红色文化资源传承研究:以深圳党史馆为例[J].特区经济,2024(1):137-140.

[7] 柯崟.跨学科科研合作:内涵、现实意义及实践模式[J].科教文汇,2024(3):9-13.

[8] 吴苗.中国脊髓灰质炎减毒活疫苗检定规程制定的历史[J].医学与哲学,2023,44(17):12-16.

[9] 秦杰,白广珍,刘靓.试论数字化技术在馆藏文物保护利用中的应用:以山东文物数字化保护利用工作为例[J].文化创新比较研究,2024,8(14):103-107.

[10]吴苗.国际经验与中国道路:中国脊髓灰质炎活疫苗制造及检定规程制定的历史与启示(英文)[J].Chinese Medical Sciences Journal,2023,38(4):315-320.