基于濒危老缅语语料库的腭化现象应用研究

2024-09-30张益家MarinelL.Piamonte

摘要:濒危老缅语多媒体语料库建立的目的是系统地保存这一使用人数极少、没有文字记录的濒危语言,留存其语言及文化,并能进行后续学习与研究。基于自建的多媒体语料库进行腭化音变现象的应用研究,可为其他濒危民族语言多媒体语料库应用研究提供范例。腭化现象是老缅语中常见的音系现象。该研究基于自建的老缅语语料库,提取语料数据,通过对老缅语与彝语支内部亲缘语言的演化对应,对老缅语腭化音变现象进行了音系学解释和分析。研究结果显示,老缅语双唇音与亲缘语言一致,未发生塞擦化,只存在“双唇塞音+滑音”这一较为简单的腭化形式。根据[i]在韵母中的不同位置,一部分舌根音演化为舌面前音,一部分演化为“舌根音+腭介音”的形式。舌尖前音在[-back]元音前演化为舌面前音。老缅语中少数词的两读,说明演化的阶段性。

关键词:语料库;老缅语;濒危;腭化;应用;缅彝语群

中图分类号:H01 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)08(b)-0015-05

An Application Study of Palatalization Based on an Endangered Laomian Language Corpus

ZHANG Yijia1,2, Marinel L. Piamonte1

(1. Saint Louis University, Barguio, 2600, Philipphines; 2. Liupanshui Normal University, Liupanshui Guizhou, 553004, China)

Abstract: The purpose of establishing the multimedia corpus of endangered Laomian language is to systematically preserve this endangered language with very few users and no written record, and to retain its language and culture, and can carry out follow-up study and research. The application study of palatalization pronunciation change phenomenon based on the self-built multimedia corpus can provide an example for the application study of multimedia corpus of other endangered ethnic languages. Palatalization is a common phonological phenomenon in the Laomian language. Based on the self-built corpus, this study explains and analyzes the evolution of the Laomian language and the Yi language branch. The results show that the labial sounds in Laomo are consistent with those in related languages, without affricativization, existing only in the relatively simple palatalized form of "labial stop + glide". Depending on the position of [i] in the rime, some dorsal consonants evolved into palatal consonants, while others evolved into the form of "dorsal consonant + palatal glide". Apical consonants evolved into palatal consonants before [-back] vowels. The existence of a few words with two readings in Laomo indicates the gradual nature of the evolution.

Key words: Corpus; Laomian language; Endangered; Palatalization; Application; Lolo-burmese

老缅语属于汉藏语系藏缅语族缅彝语群,没有文字,被列入濒危语言[1],其使用者在澜沧县竹塘乡形成一个纯老缅人的大寨,即老缅大寨,62户人家,264人。本研究语料采集点为老缅大寨。

老缅语和毕苏语关系密切,国内学者徐世璇[2]认为毕苏语分为三个方言,即中国境内的老缅语(包括澜沧县的老缅土语和勐海县的老品土语)、泰国境内的淮冲铺土语和达考方言,其中老缅语是毕苏语在中国境内的语言变体。国内学界较多采用这一说法,如黄行、孙宏开(见《中国大百科全书》第三版网页版)等。然而,学者在后期的研究中发现老缅语与毕苏语之间的互通性实际并不高,尤其是在泰国毕苏语与老缅语使用区,两者难以交流。Ethnologue将毕苏和老缅列为两种不同的语言,拥有各自独立的ISO编码,并明确将老缅语标注为endangered(濒危)[3]。日本的西田龙雄[4]、澳大利亚的David Bradley[5]、中国的李永燧和徐世璇等分别对泰国的毕苏语和中国境内的老缅语进行过研究,取得了较为丰硕的成果。毕苏语于20世纪60年代中期在泰国被学者发现。老缅语于20世纪80年代末在我国境内被发现,并被确认为我们众多语言中的一员[6]。David Bradley对泰国毕苏语进行过研究,介绍了三个代表点。Kirk R. Person[7]介绍了泰国毕苏人社群通过开发正字法和基本阅读材料来保护这一濒危语言的努力。

本文利用ELAN自建集文本、音频和视频于一体的老缅语多媒体语料库,并基于这一自建语料库提取语料,开展老缅语的语音对比研究,揭示老缅语在语音系统演变中的特点,展示语料库在语言研究中的应用价值。本文选取毕索分支老缅语作为代表点,通过老缅语与毕索分支内部亲属语言的演化对应,从共时的角度对老缅语腭化音进行音系学角度的解释和分析。

腭音类是语音学界一个复杂的问题,争议不断。张慧丽等[8]认为腭音类是一个自然类,有统一的发音特征和一致的音系行为。因此凡具有这个发音特征并且经历这一音系行为的音都可以归为这个音类。Ladefoged[9]提出区分两种腭化:主要发音腭化和次要发音腭化。前者指腭化体现在主要发音,例如硬腭音;后者腭化只体现在次要发音,例如[tj][kj]。后者常常是前者腭化的结果。

本文结合相应演化例词在缅彝语言的演化形式,通过毕索分支方言内部的对比、其他彝语支语言的对比,为老缅语的腭化现象提供共时解释。

1 方言内部的演化对应

老缅语和毕苏语隶属于汉藏语系藏缅语族缅彝语支毕索分支(Bisoid),该分支内还包括普诺伊语、桑孔语、木比语和彬语。David Bradley将毕索分支归入彝语支,但学界普遍认为它与彝语支和缅语支关系错综复杂,兼有两者特点,但同时也具有独特之处。本文拟通过毕苏语辅音的腭化现象来展示其独特地位。根据现有语料,结合语音形式、地理位置和语族认同等因素,同时考虑到达考方言受到泰语影响较大,本研究的方言比较主要聚焦于老缅语(澜勐方言)和淮冲铺土语(淮帕方言)这两个在中国和泰国使用人口最多的毕索分支语言。其中,老缅语综合徐世璇教授的《毕苏语研究》和笔者多次田野调查资料,泰国淮冲铺土语则综合西田龙雄教授和David Bradley的调查成果,作为代表音点进行对比分析。

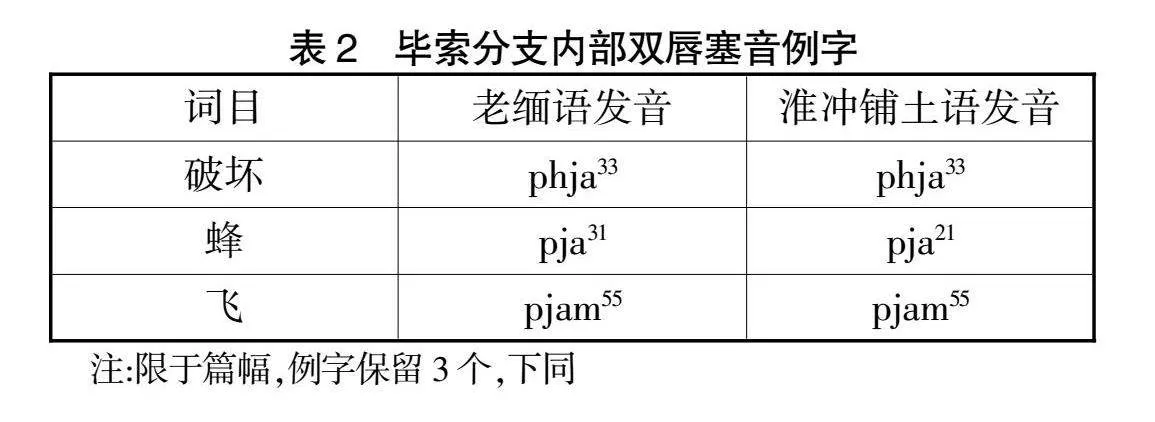

1.1 双唇塞音

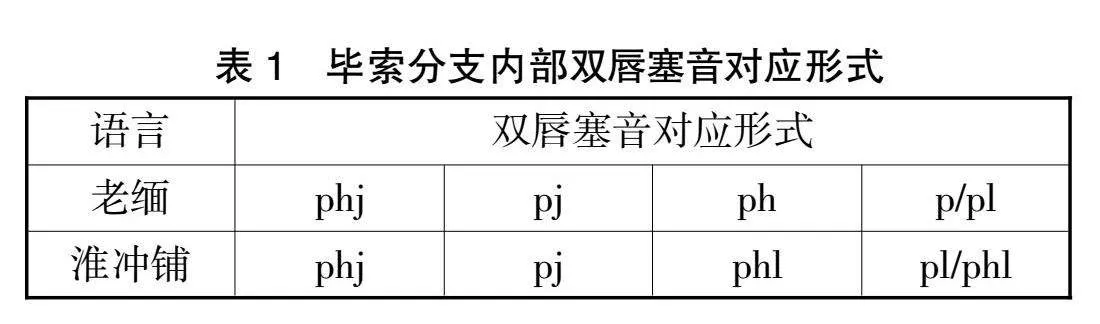

表1为毕索分支内部老缅语和淮冲铺土语声母系统中对应的双唇塞音,表2为两个方言内部双唇塞音的例字。

就方言内部而言,双唇辅音对应关系极为规整,但在淮冲铺土语中,还存在一组音[pl]与老缅语中的[p]组对应。此外,“帮助”一词在老缅语中的两种用法,展现了从复辅音到单辅音的演化过程。“双唇塞音+腭介音”型在两个方言中均保留较为完好,而“双唇塞音+流音l”型则均呈现弛化脱落状态。

1.2 舌根软腭塞音

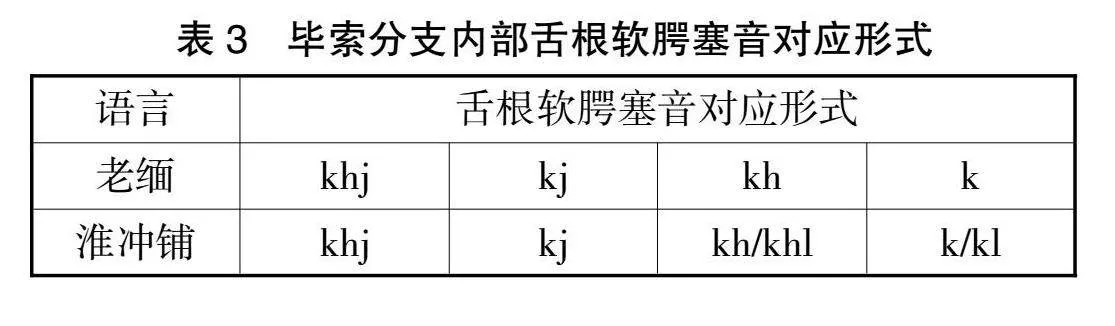

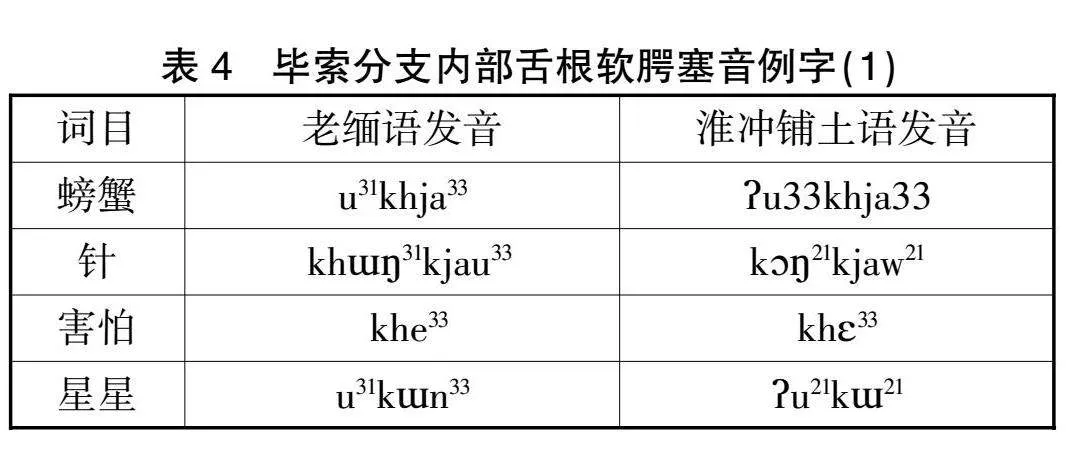

表3为毕索分支内部老缅语和淮冲铺土语声母系统中对应的舌根软腭塞音,表4和表5为两个方言内部舌根软腭塞音的例字。

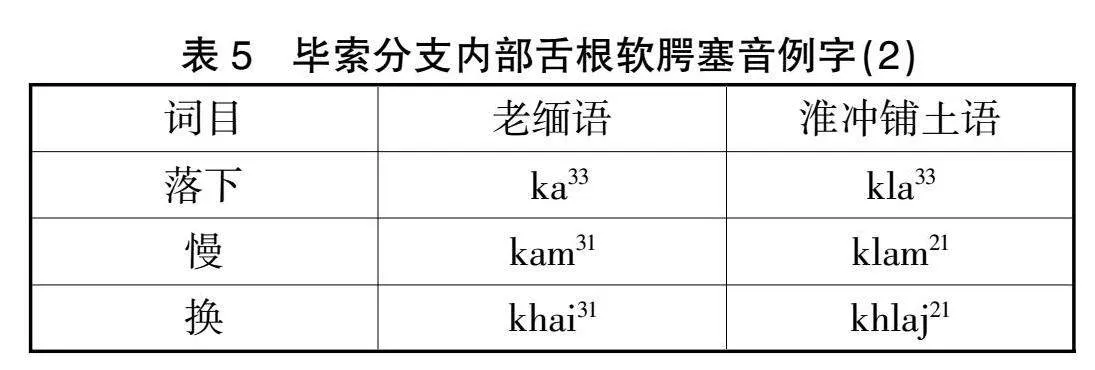

从这组例词中可以发现,两组方言的例词基本上呈现出规整的对应关系。但是,在淮冲铺土语中,还存在一组音类似双唇塞音的[kl],也与老缅语中的[k]组对应,见表5。“软腭塞音+腭介音”型在两个方言中均保留得较为完好,而“软腭塞音+流音l”型在老缅语中呈现弛化脱落状态,但在淮冲铺土语中仍存在两种读音形式,说明了该音位演化的阶段性特征。

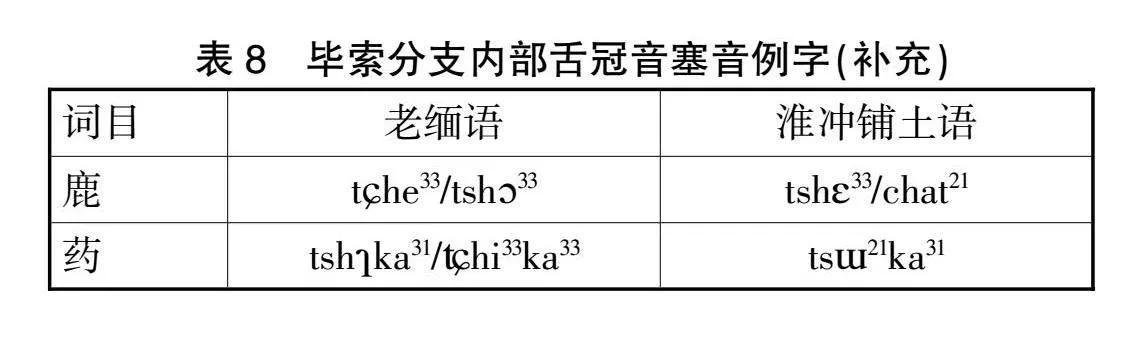

1.3 舌冠音塞音

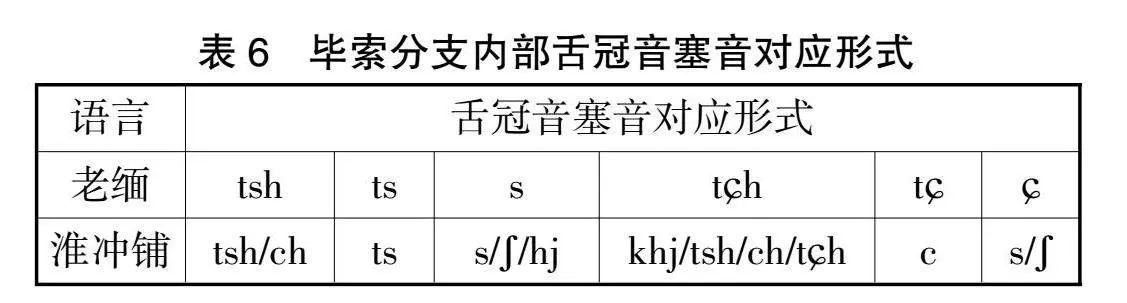

表6为毕索分支内部老缅语和淮冲铺土语声母系统中对应的舌冠音塞音,表7和表8为两个方言内部舌冠音塞音的例字。

两组方言的舌冠音塞音存在一一对应的例词;两组方言内部存在演化的中间状态,对应关系规整有序:淮冲铺土语中的[c]组对应老缅语中的[ts]和[?諬]两组,其中[ts]组后接[+back]元音,[?諬]组后接[-back]元音。同一音位往往并非只存在一种演化形式,而是存在多种并行的演化形式,如老缅语中有些词两种读音形式并存,如表8中,同时存在[ts]组和[?諬]组,[ts]组后接[+back]元音,[?諬]组后接[-back]元音。但在淮冲铺土语中,[ts]组和[c]组后所接元音则有重合,这反映了演化的阶段性特点。同时,淮冲铺土语中硬腭塞音[c][ch]和后齿槽擦音[?蘩]发音部位的不对应,可能说明了同一声类从软腭塞音向后齿槽或龈腭塞音演化过程中的中间阶段。

1.4 小结

总的来说,毕索分支内部方言中各声类的演化根据清浊、送气与否等音位特征,较为有序地构成完整的对应系列。毕索分支内部方言的唇音和舌根音总体对应规整,均较为完好地保留了“塞音+腭介音”的双唇及软腭复辅音形式,而“塞音+流音”则经历了不同程度的弛化脱落,处于不同的演化阶段。在两个方言内部,均出现了常见的塞擦音形式,即齿龈、龈腭和龈后塞擦音。在老缅语中,[?諬]组后只能接[-back]元音,[ts]组后只能接[+back]元音,两者形成互补分布,其塞擦化趋势非常明显。有些字存在两种读音形式,说明了塞擦化及复辅音向单辅音演化的阶段性特征。

2 与其他彝语支语言中的演化对应

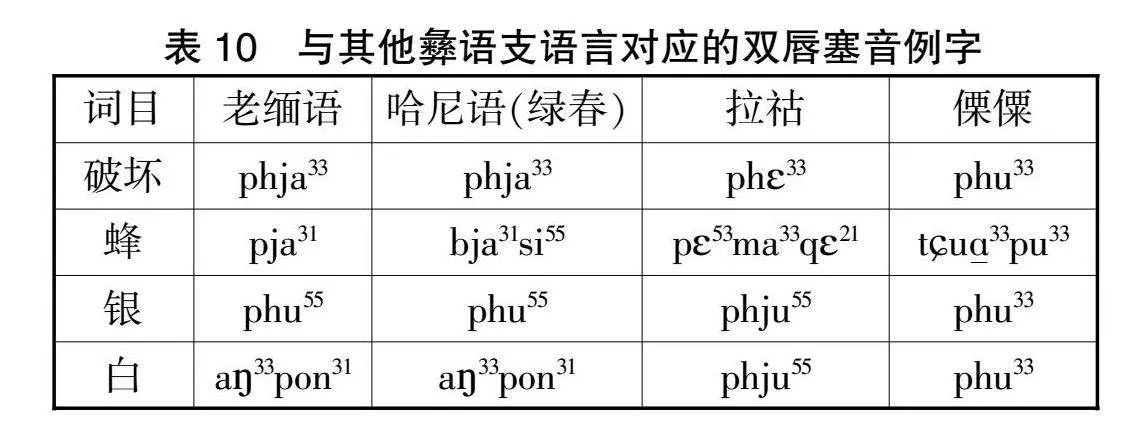

2.1 双唇塞音

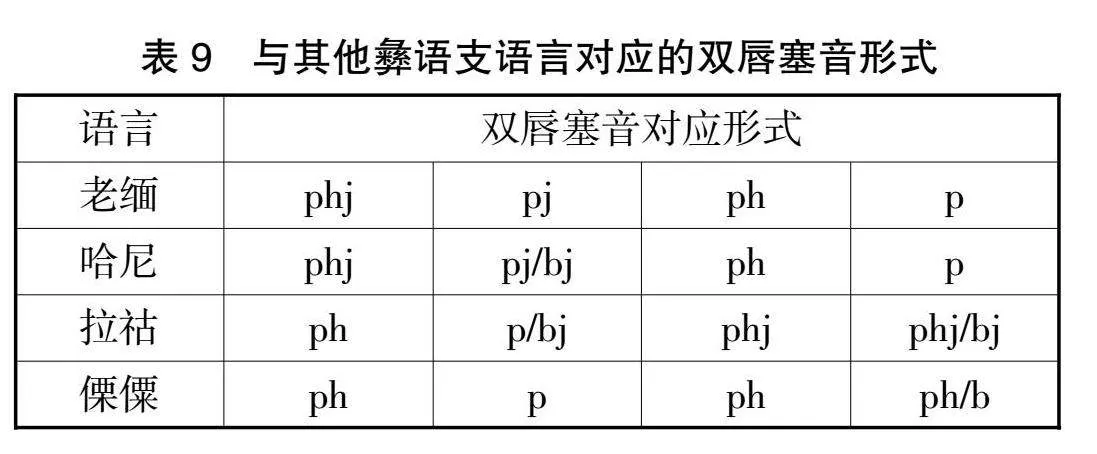

为了进一步对比了解上述所列例词在毕索分支内部演化路径的合理性及普遍性,本研究将老缅语与其他彝语支语言(选取与老缅语关系较近的哈尼,拉祜和傈僳为代表)进行了对比。表9为老缅语和其他彝语支语言声母系统中对应的双唇塞音,表10为双唇塞音的例字。

老缅语的双唇辅音与其他彝语支语言的双唇辅音对应关系较为规整有序,老缅语的清音在其他彝语支语言中多以清音形式对应,且在送气与否这一特征上的对应也较为有序规律。无论是“塞音+腭介音”型复辅音,还是单辅音形式,老缅语与哈尼语相较其他彝语支语言更为接近。在彝语支语言中,“基辅音+腭介音”形式是复辅音的基本形式。唇音声类在各语言中均未出现塞擦音形式。

2.2 舌根塞音

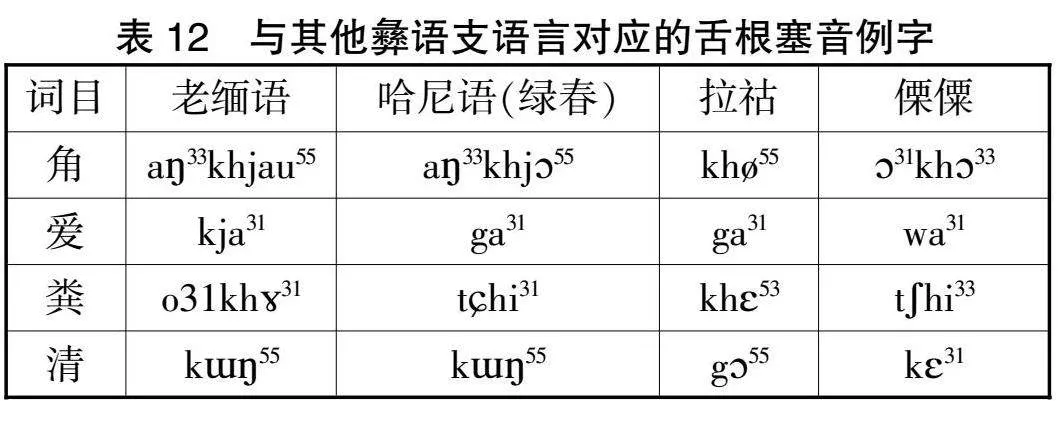

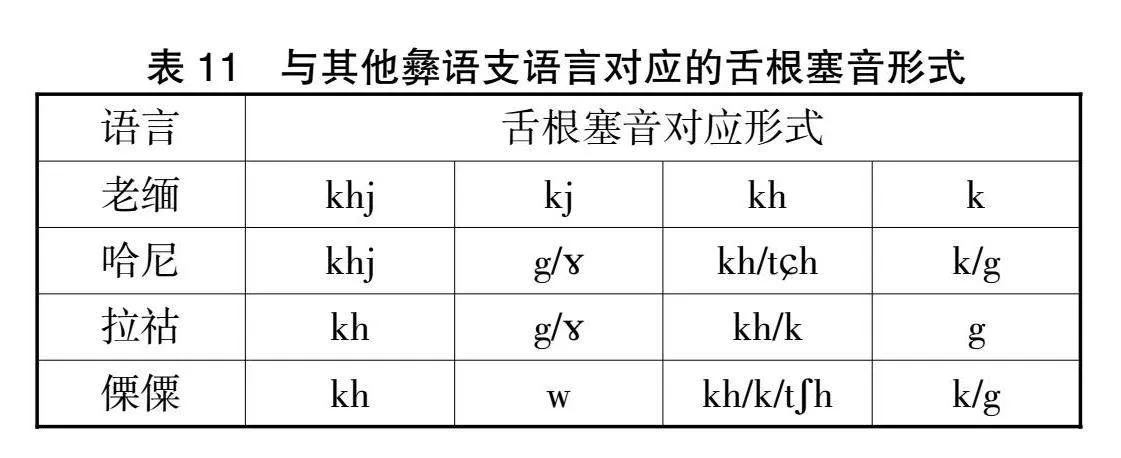

表11为老缅语和其他彝语支语言声母系统中对应的舌根塞音,表12为舌根塞音的例字。

老缅语的舌根辅音与其他彝语支语言的舌根辅音对应较为规整有序,在送气与否这一特征上的对应也较为有序,即送气清音在其他彝语支语言中多对应清音,而不送气清音则有清有浊音对应。老缅语中的“基辅音+腭介音”形式在其他彝语支语言中,有的对应同样的“基辅音+腭介音”形式,有的则已演化为单辅音形式;而老缅语中已脱落为单辅音的形式,在其他彝语支语言中有的以单辅音形式对应,也有以舌面前塞擦音和后齿槽塞擦音形式对应。尽管塞擦音在其他彝语支语言中尚未完全形成系统,但塞擦化趋势日渐显著,且在傈僳语中表现最为明显。

2.3 舌冠音

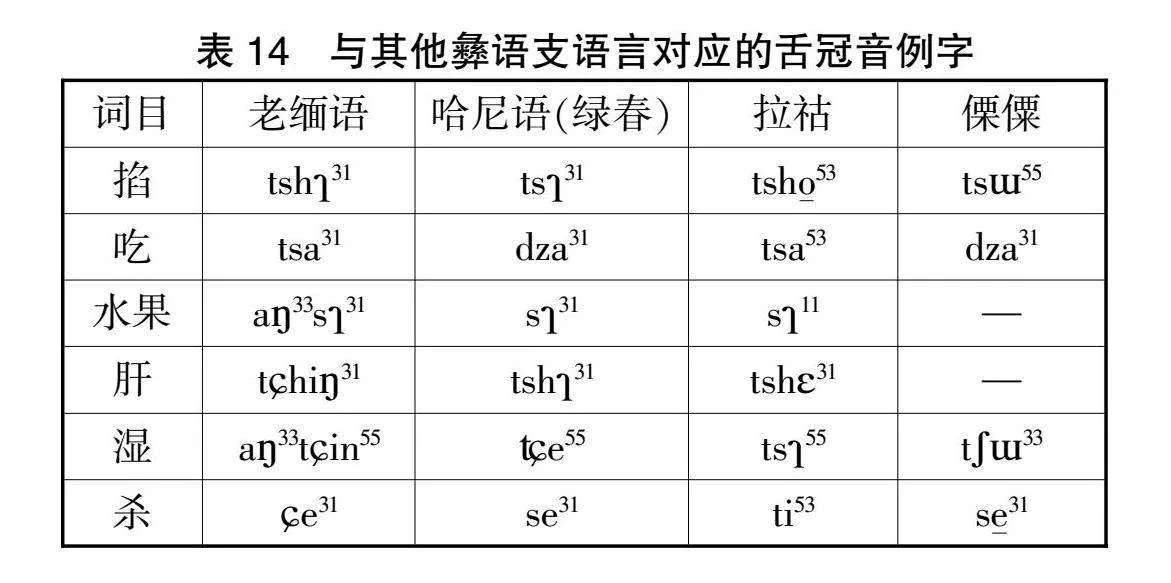

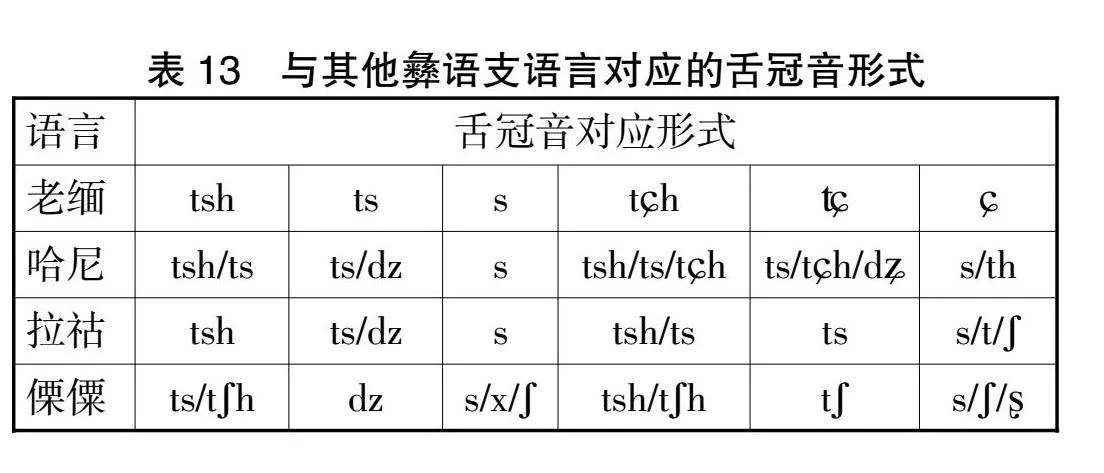

表13为老缅语和其他彝语支语言声母系统中对应的舌冠音,表14为舌冠音的例字。

老缅语的舌冠音与其他彝语支语言的舌冠音存在一一对应的例词。其送气清音在其他彝语支语言中多对应清音,而不送气清音则有清有浊音对应,且在送气与否这一特征上的对应较为有序规整。彝语支语言内部之间存在演化的中间状态,对应关系规整有序。同时,同一语言内部个别词也存在两种演化形式,说明了演化的阶段性特点,处于中间状态。

同一音位往往并非只存在一种演化形式,而是存在多种并行的演化形式。如老缅语中有些词两种读音形式并存,即[ts]组和[?諬]组所能出现的语言环境存在互补分布:[ts]组后接[+back]元音,[?諬]组后接[-back]元音。在其他彝语支语言中,[ts]组和[?諬]组后所接元音有重合(如哈尼语),有的语言只保留[ts]组(如拉祜语),还有的语言出现齿龈塞擦音[ts]组、后齿槽塞擦[t?蘩]组,以及擦音[?蘩]、卷舌擦音?拶。这些发音部位的不对应,可能反映了同一声类向后齿槽或龈腭音演化过程中的中间阶段,体现了演化的阶段性特征。

2.4 小结

总的来说,老缅语与其他彝语支语言各声类的演化根据清浊、送气等音位特征,较为有序地构成完整系列的对应关系。唇音和舌根音总体对应规整,老缅语中“塞音+腭介音”的双唇塞音与软腭塞音保存完好。除傈僳语外,其他彝语支语言均或多或少地保留了“塞音+腭介音”的双唇塞音形式,但软腭塞音的保留程度不及双唇塞音(如拉祜语只保留唇塞音;哈尼语仅有送气舌根塞音):部分语言经历了不同程度的弛化脱落,只存留基本辅音;部分则分别演变为舌面前塞擦音和后齿槽塞擦音。虽然软腭声类出现的塞擦音并未完全形成系列,但可见塞擦化趋势日渐显著,且在傈僳语中表现最为明显。

老缅语的舌冠音分为两组,分工明确:一组[?諬]后只能接[-back]元音,另一组[ts]后只能接[+back]元音,两者形成互补分布。有些字能出现两种读音形式,即舌面前塞擦音和舌尖前塞擦音并存,这可能就是同一声类沿两种不同演化路径遗留下来的结果[10]。

3 结束语

老缅语中的唇塞音、软腭塞音和舌冠音在毕索分支内部对应最为规整有序,其次为彝语支其他语言。老缅语内部的“双唇塞音+腭介音”型及“舌根塞音+腭介音”型复辅音,在彝语支语言中呈现出各自特有的语音演化路径和机制诱因。总的来说,在语音形式层面,老缅语中的“腭介音”在其他语言中可能会表现或演化为腭介音、卷舌音r,甚至是边音形式。从发音原理来看,这主要是因为复辅音受到了腭化、齿化、卷舌化、唇化等作用力的支配。“流音”易与塞音发生音变,构成“塞音+流音“复辅音后,便有可能产生线性或非线性的复杂演化,可见流音具有多维属性和多功能性。“塞音+流音”和“塞音+腭介音”型复辅音,以及亲属语言中其他各种演化形式,均符合浊音清化、辨识度提高、结构简化、向单辅音演变的总体趋势。

参考文献

[1] 黄行.少数民族语言文字使用情况调查述要[J].民族翻译,2013(3):64-78.

[2] 徐世璇.毕苏语初探[M].上海:上海远东出版社,1998.

[3] ZHANG Y,JIN,X,LIU L. Palatalization in Laomian: evolution and resistance[J]. Humanit Soc Sci Commun,2023(10): 425.

[4] Tatsuo, Nishida. A preliminary study of the Bisu language-a language of northern Thailand, recent discovered by us[J]. Tōnan Ajia Kenkyū,1966(4):65-87.

[5] David Bradley. Bisu Dialects[C]. Languages and History in East Asia: Festschrift for Tatsuo Nishida on the Occasion of His 60th Birthday,1977: 32-59.

[6] 李永隧.米毕苏语初探[J]. 民族语文,1991(2):37-49.

[7] KIRK R. Person. Language revitalization or dying gasp? Language preservation efforts among the Bisu of Northern Thailand[J]. International Journal of the Sociology of Language, 2005(173):117-141.

[8] 张慧丽,段海凤,陈保亚.腭音与腭化音[J].语言研究,2018(1):54-62.

[9] LADEFOGED P, JOHNSON K. A Course in Phonetic (7th Ed- ition) [M]. Stamford:CENGAGE Learning, 2015.

[10]王丽梅.“塞音+流音”型复辅音在彝语及其亲属语言中的音变分析[J].语言研究,2017,37(1):64-66.