“双减”背景下开展小学科学教育的探索与实践

2024-09-29李永超

在“双减”背景下,如何建设高水平科学课程体系和拓展科学课后服务实践活动是一项重要任务。为此,我校在利用优质教学资源的基础上,充分运用课程、校园、生活等资源,强化实验探究教学,尝试构建校本课程体系,拓展课后服务渠道,推动小学科学教育学校主阵地与社会大课堂有机衔接。以下为我校在“双减”背景下开展的小学科学教育的探索与实践。

一、提升科学课堂教学水平,做好科学教育加法

(一)强化实验探究教学,培养探究实践能力

推进科学课程改革,提升课程服务水平,首先应转变观念,在落实科学教学装备配置标准,加强实验室建设的基础上,通过开发实验资源,利用低成本实验器材和材料,让学生在科学实验中用得起、敢于“玩”,从而激发学生兴趣,增强科学理念的理解,培养其探究实践能力。

如,在三年级《纸》一课中,以生活中的常见物品——纸作为教学载体,借助实验室简易器材(烧杯、滴管、砝码、收纳盒)和生活中常见的物品(红墨水、PVC管道、文件夹、打印纸、牛皮纸、餐巾纸等),通过滴红墨水的分组实验,亲自体验、记录各种纸的吸水性。再通过PVC管道搭建架子,将各类纸条粘贴悬挂在架子上,下部夹上文件夹,依次挂放砝码进行测试,记录纸的结实程度……这一系列的设计实验,极大地激发了学生的好奇心和探索欲,引导学生探究纸的历史、材质、特性及其在生活中的应用。

(二)尝试构建校本课程体系,运用优质教学资源

提升科学教学水平,还要深入了解以学校为主阵地的课程体系,在开足开齐科学类课程的基础上,利用前沿性、权威性、系统性的资源,有针对性地对学生进行科学教育指导,培养其科学思维。

随着STEAM教育的兴起,科学、技术、工程、艺术与数学等学科融合的项目式教学也进入了我校的课程开发计划。在“垃圾分类 变废为宝”的活动中,我校利用假期向高段学生布置了将废旧物品制成相关科学作品的任务,如用废塑料瓶做成水火箭、废报纸做成回旋纸飞机、废纸板做成空气炮、废瓶子做成浮沉子、厨余垃圾沤肥等,旨在让学生了解科学作品制作及其原理的同时,培养其动手能力和思维能力。然后,请学生调查垃圾分类的现状,利用大白纸、木板、泡沫、陶泥、黏土等材料,制作未来城市垃圾分类和循环利用的模型,研究解决方案。学生在设计制作中,不仅可以巩固书本知识,加深对概念、规律的理解,更重要的是能树立其环保意识,认识到变废为宝的重要性,培养他们的科学责任和态度。

(三)加强项目整合,探索跨学科学习资源

开展实验和探究实践活动,应实施启发式、探究式教学,培养学生的创新精神和实践能力,进一步推动多学科融合。

为充分挖掘和利用学校资源,使课堂教学与多学科融合,我校开辟了小菜园科学实践基地。在基地中,教师带领学生开展种菜、种花等活动,让学生全程参与松土、播种、浇水、施肥、拔草,观察植物的生长过程,认识各种植物,了解它们各部分的名称和特征,写出每个阶段的观察日记和心得体会,制作观察记录等。课程与活动的开展相辅相成,学生不仅成了美好生活的记录者和创造者,而且在科学探究中增强了自主学习能力和实践能力。

二、丰富课后服务资源,减轻家长校外培训负担

(一)拓展学习空间,共享优质资源,满足个性化学习需求

在如何提升课后服务吸引力,做好科学教育加法,切实解决“双减”政策执行中的难题,我校为不同年级学生开设了丰富的课程,量身定制科学教育课后服务。主要措施为:联合高校科普志愿者或第三方科研机构人员,制定个性化课程方案,将科学仪器带进校园,让学生通过制作、游戏等方式感受科学的神奇魅力,并探究神奇科学背后的原理。

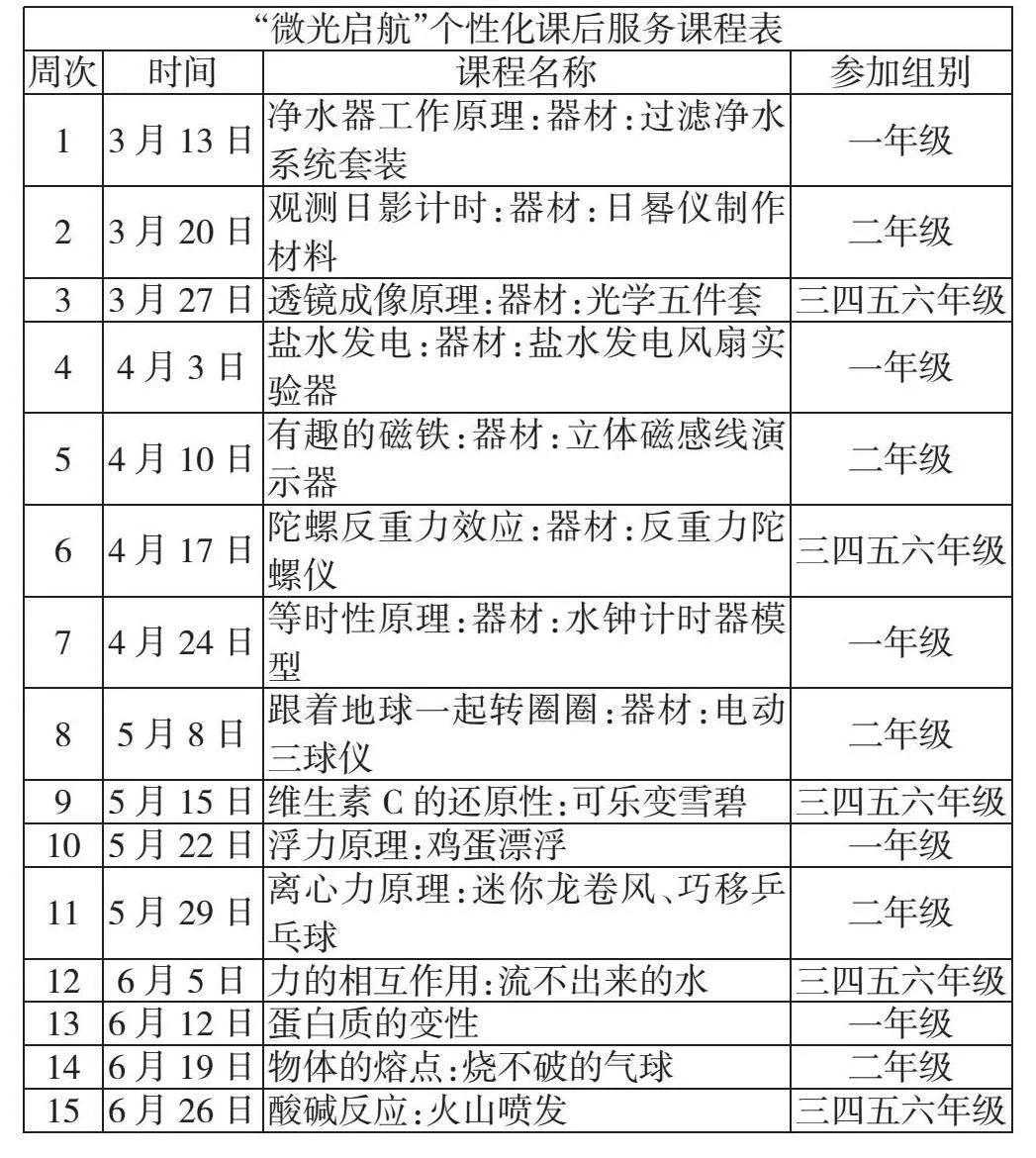

如,每周三下午,我校联合曲靖师范学院开展“微光启航”个性化科普课后服务内容,助力“双减”政策真正落地。以下为“微光启航”个性化课后服务课程表。

个性化课后服务为学生开阔了科学视野,促进了学生观察力、思考力、认知力、动手力、组织力、表达力的全面提升。

(二)建立常态合作机制,用好社会资源

广泛利用校内外优质资源,与具有科学教育功能的机构建立常态合作,通过联合高校、科研院所、科技馆等积极开展科学活动。建立校园科技馆、科普实验室等实验活动基地,不断丰富课外活动资源,形成具有区域、学校特色的科学课程。

如,我校联合北京理工大学开展科技主题夏(冬)令营活动,即针对不同年级学生特点,精心设置多项课程及相关的配套小实验,开展知识讲座、模拟实验、科普制作等学习拓展活动。让学生在科学实践中了解科学实验的过程、方法和技巧,从而加深对科学知识的理解和掌握。此外,广泛的社会资源还为学生们提供了科技书籍、设备器材、软件等,能帮助他们更好地了解科技发展的新动态。

(三)利用网络平台,丰富生活化教育资源

网络时代,网络平台成为获取资源的重要渠道,也丰富了学生的学习及生活,通过网络可以突破许多条件限制,创新学习途径,拓展学习深度和广度。如,国家智慧教育公共服务平台,“科学公开课”“家庭科学教育指导课”“科技活动直播”等的使用,使师生受益匪浅。

如,每月底我校会联合北京理工大学物理学院、中华世纪坛艺术馆等开展周末科普教育线上活动,通过与科学家的交流、互动,能使学生回顾科学实验知识,激发好奇心和求知欲,培养其科学精神和实践创新能力。实现优质教育资源的共享,促进区域教育水平的整体提升。

总之,在“双减”背景之下,我校通过课堂教学水平的提升和课后服务资源的拓展等措施,提升了科学教育的质量,后续,我校将继续深化科学教育改革,探索创新多种教学方法和手段,在教育教学中不断促进学生创造性思维的发展,建设普适性课程和构建更多学习的空间和探究平台。把科学教育渗透到各项活动中,提高学生科学素养,将价值引领融入立德树人全过程,播撒探索科学的种子,助力学生们的科学梦想。