度量真体验 量感实发展

2024-09-29朱丽媛谭敏

量感是《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)中提出的一个新的核心素养内容。量感主要指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。基于核心素养的小学生量感培养,要从教材内容安排,立足学生学情,从度量意识、度量理解、度量策略等几方面入手,加强数学学科教学内容的整体设计,构建结构化课堂,帮助学生构建知识体系,最终促进学生量感培养及学生数学学科综合素养提升。

一、研究意图与定位分析

综合与实践“曹冲称象的故事”第3课时重在理解大象的重量和石头的重量相等的原理,而本节课第4课时是运用上一节课“等量的等量相等”这一基本原理解决实际问题。在前面2个课时的教学中,学生已经认识了质量单位中的克和千克以及生活中常见的秤,还学会了一些测量方法。因此,在教学过程中教师应充分联系学生已有的丰富经验,通过生活中的实例以及实践活动,帮助学生能把等量的等量相等应用于生活。

基于学情分析、结合上节课所学和本节课的思考,把这节课定位为实践课,这节实践课要达到的教学目标是“经历称量活动的过程,沟通等量的等量相等这一基本事实,用这个基本事实去思考现实世界”。教学中设计了导入弹簧秤的环节,再次积累称量经验,让学生了解弹簧拉长的长度相同,那么物体的质量也相同。有了称量的经验积累和推理后,让学生自己设计称量一个物品的具体方案,利用上一节课等量的等量相等的思想进行一个很好的沟通和衔接,更好突破本节课的难点。

二、主题活动实践与思考

1.教学目标及重难点定位

教学目标:

(1)经历称量活动的过程,沟通等量的等量相等这一基本事实,用这个基本事实去思考现实世界。

(2)感悟等量的等量相等和总量等于各分量之和两个基本事实,分析度量的基本原理,理解秤的原理。

(3)小组合作探究设计称量方案,称出未知质量的物品,能对学习活动的过程进行自我评价,发展创新意识。

教学重点:经历探究度量方案的过程来称出物体的质量,发展学生的量感。在回顾与反思中沟通等量的等量相等。

教学难点:制定测量方案,交流方案的有效性,发展学生的创新意识。

2.突破教学重难点

活动一:谈话引出“秤”,感知“弹簧拉长长度与物品重量的关系”

(1)唤醒称量经验

教师谈话:上节课大家在这里学习了什么?你觉得曹冲称象的过程中蕴含着最重要的思想方法是什么?相信大家通过上节课的学习已经把曹冲的智慧变成了自己的智慧了。

提问:我们这节课就继续学习曹冲称象,继续跟着古人长智慧。曹冲称过大象,那生活中你称过东西吗?

追问1:用什么称的?

追问2:同学们使用过哪些称呢?

追问3:弹簧秤是怎么使用的?

小结:在下面的挂钩挂上需要称量的物品,然后看表盘上的指针指到哪个刻度。

(2)感知“弹簧拉长长度与物品重量的关系”

提问:那如果给你没有刻度的弹簧秤,你还知道哪个物体的质量比较重吗?

具体做法:第一次,出示遮住物体的两个弹簧秤(如图1),物体质量不一样,拉长的长度不一样,猜哪个重哪个轻?为什么?

第二次,出示遮住物体的两个弹簧秤(如图2)拉长的长度一样,猜哪个重哪个轻?为什么?

追问:谁能结合板书用等量的等量相等来说说为什么两个物品质量相等?(揭开板书同一刻度)

追问:通过两次比较的过程,你有什么发现?

小结:物体的质量越大,弹簧拉得越长,物体质量相等,弹簧拉得就一样长。

设计意图:再次积累称量经验,聚焦弹簧拉长长度与物品重量的关系,为后面的自主称量活动打下基础。

活动二:再现“曹冲称象的故事”,强化基本原理

谈话:看来大家真的把“曹冲称象”的智慧变成了自己的智慧,老师为你们点赞。那老师还想考考大家:曹冲是分哪几步称出大象的质量的?谁能更简洁地说说称象的步骤?

设计意图:本活动有机融合了数学与其他学科的联系,让学生在总结回顾中进一步内化曹冲称象的步骤,规范数学表达,为后面设计称量步骤打下基础。

活动三:实验操作,感受操作方案的意义

曹冲借助船和石头称出了大象的质量,你们能借助桌上的弹簧秤(无重量显示,只有刻度)称出这些未知质量的物品吗?请组长上来选择本组想称量的物品。

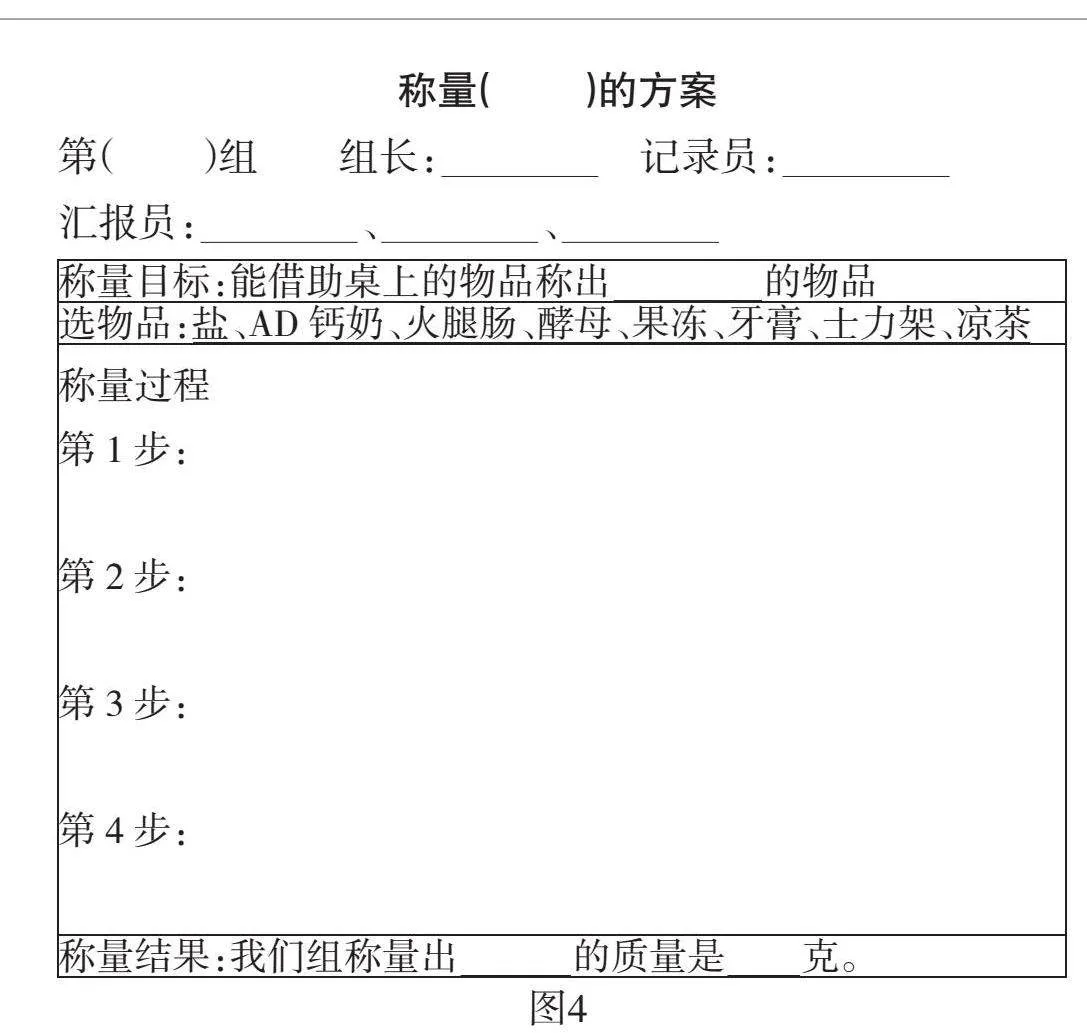

说明小组操作要求:物品选后,指导称量方案设计的填写(如图4)。

(1)小组内讨论怎么称出这个物品的质量?大家可以参照曹冲称象的步骤来设计本次称量的步骤,填写实验报告单,比比哪个组设计得又快又好。

(2)这个方案可行吗?有不同的方案吗?在操作过程中有什么需要提醒其他同学注意的?

(3)请组长合理安排分工,验证自己组的设计的方案是否可行,把称量的结果记录在方案里。

设计意图:本节课在链接孩子生活已有的称量经验下开始,重点放在设计称重方案上。此环节让学生针对具体问题与他人合作制定称重方案,既丰富了学生度量活动的经验,充分感悟“等量的等量相等”和“总量等于各分量之和”这两个基本事实,让学生在实际操作中深化对量的感知和理解,发展量感,提升量感的实际应用能力。又在分析度量基本原理的基础上理解了称的原理,让学生的学习既有效度又有深度。

称量( )的方案

活动四:交流汇报,用两个基本事实思考现实世界

教师提问:根据方案说说你们的称量过程并在黑板上贴上你们组用到的物品?

追问:你们觉得左边物品的质量等于右边吗?为什么?谁能用等量的等量相等来给大家说说?

追问:如果我们把左边的这些物品看作是总量,右边的各个物品我们看作是分量,那么总量和分量间有什么关系?

提问:你们觉得称量出的物品质量准确吗?怎么验证?为什么会产生误差?怎么样可以让误差尽可能地小呢?

设计意图:引导学生对自己的称量过程进行反思和总结,审视整个称量过程,找到误差产生的原因,促进学生对量感的内在转化。

活动五:全课总结,自我评价

教师小结:确实,随着精确度的要求越来越高,我们用这个方法不断修正研制出了我们的秤。先是没有刻度的弹簧秤,衍生到有质量单位的弹簧秤,最后依据弹簧秤的原理又发明了其他类型的秤。其实依据的原理都是我们第一节课学的等量的等量相等。

提问:回顾刚才的实验过程,你觉得与曹冲称象的过程有什么异曲同工之处?

提问:本节课的学习,大家表现都非常棒,每个组都有值得夸一夸的地方。你觉得你们组在设计方案或称量过程中值得夸一夸的地方是什么?

设计意图:综合实践课有必不可少的板块,就是评价,通过科学评价,可以激发学生参加实践活动的兴趣。这节课,教师就特意设计了这样一个环节,当学生在做方案以后,运用了这样一种方式,让学生回顾他整个思考的过程,进行自我评价和小组间的评价,以及老师的评价,通过多角度的评价,让孩子获得成就感,最终通过多方面的评价,达到评价育人目的。

三、主题活动的反思与启示

新课标真正将综合与实践纳入课时学习的意义和价值,通过该领域的学习,逐渐提升学生的“四基”“四能”,落实数学学科核心素养,换句话说,主题活动是发展学生核心素养的重要载体。

(一)在现实情境中凸显“真度量”

通过让学生根据曹冲称象的经验,以及生活中称量的经验来制定个性化的称量方案,称量身边的物品,在汇报交流的过程中,最终形成有效、合理的方案,让学生通过这样一种方式和上一节课“等量的等量相等”基本事实进行沟通,真实地去称量物品的质量。使学生在现实情境中感受量的奥妙,也培养了学生的创新意识。

(二)在多维操作中获得“真体验”

有了称量的经验积累和推理后,让学生自己设计称量一个物品的真实且具体的方案,利用上一节课等量的等量相等的思想进行一个很好的沟通和衔接。学生是真正地运用了“等量的等量相等”来解决实际问题,让学生在活动中积累数学活动经验真正落地。同时,学生们的称量物品也是个性化选择,称量的过程是根据学生们上节课所学来具体制定,所以这个环节非常好地让学生通过已有经验来生长出新的知识。让学生在实际操作中深化对量的感知和理解,同时也是一个创新意识培养的全过程。

(三)在回顾反思中促进“真思考”

当学生在做方案以后,运用了这样一种方式,让学生回顾整个思考的过程,进行自我评价和小组间的评价,以及老师的评价,通过多角度的评价,让学生获得成就感,最终通过多方面的评价,达到评价育人目的。

在称量活动结束后,引导学生反思:你们觉得称量出的物品质量准确吗?怎么验证?为什么会产生误差?怎么样可以让误差尽可能地小呢?通过四个问题引导学生回顾整个称量过程,审视整个称量过程,找到误差产生的原因,深化对量感的感知和理解,促进学生对量感的深刻领悟和内在转化。

综上所述,本主题活动通过真实的情境、多样的操作、深入的反思和有效的合作,不仅使学生在数学知识上有所收获,更在量感发展、实践能力、创新思维、团队合作和自我认知等方面得到了全面的锻炼和提升,充分体现了新课标中关于综合与实践学习的教育价值。

【注:本文系人民教育出版社课程教材研究所课题研究成果,课题名称:新课标背景下“教学评”一致性理念在小学数学中的实践研究;课题批准号:KC2023-024】