数字司法的制度检视与样态建构

2024-09-29吕子逸

摘要:数字司法是传统司法模式在数字时代的延伸和再造,也是对智慧司法、互联网司法实践进行反思、吸收与革新的成果。数字司法不仅在总体目标上表现出数字与司法双向融合、相互促进的特征,而且其具体机制的建设亦集中于对“新兴技术应用”和“新型问题处置”两条主线的遵循。通过对数字司法现实基础与时代价值的考察,可以明确此类司法模式存在的真实性、合理性及正当性。依托数字化转型的整体推进和司法化规制的有序进行,并以组织载体模式、技术规范机制与司法规则体系的变革为重心,或可为数字司法的塑造,以及数字与司法相互扶持、共同推进目标的实现给予有益的方向指引和路径参考。

关键词:数字司法;智慧司法;互联网司法;数字化转型;司法治理

中图分类号:D926 文献标志码:A

收稿日期:

2024-06-24

基金项目:2024年度中国法学会重大委托课题“关于加强金融法治建设研究有关成果之四:关于加快修订《商业银行法》的建议”[CLS(2024)ZDAWT5]

作者简介:吕子逸,男,中国法学会法治研究所与中国社会科学院法学研究所联合培养博士后。

文章编号:2096-028X(2024)03-0096-17

肇始于法律实施与纠纷解决的需要,司法自创设之初,遂因其独特的职能定位和制度内涵,而在国家政治、法律体制中扮演着举足轻重的角色。其既可视为立法工作的延续与必然要求,亦是国家治理体系的核心环节之一。尤其在执法活动的单向性、主动性、封闭性特征日渐凸显,法制完备和法治建设初具雏形,且立法成效亟待彰显的现阶段,对司法的建设、调适与革新,愈加呈现出无可替代的现实价值。

同时,作为法律和社会的接口,以及法治理念与社会需求的交汇,司法的运作、建构或评价,始终难以舍弃对社会环境及其发展趋势的关注,甚至还将基于对外部现实状况的呼应而发生演变,并反向推动内在效益的维系与发展。以“十四五”发展规划的制定为标志,对数字化发展目标的追寻和数字中国的建设,已然成为中国紧跟信息化革命浪潮,把握时代前进脉络与增强竞争优势的应有之意。数字社会的建设、数字政府水平的提升、数字生态的营造亦是可取的未来方向。前述任务的推进,不仅在《“十四五”国家信息化规划》《关键信息基础设施安全保护条例》《国务院关于数字经济发展情况的报告》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》等重要文件中得到确认,也获得了湖北省、西藏自治区等地的积极响应。相关文件可见《湖北省数字政府建设总体规划(2020—2022年)》与《西藏自治区加强数字政府建设方案(2023—2025年)》。鉴于此,数字司法的提倡与建设,或也是顺应时代潮流、革新司法范式的理想方向,诸多研究的出现均印证了此类司法模式的价值与效益。相关研究参见帅奕男:《数字时代的司法范式转型》,载《求是学刊》2021年第6期,第121-133页;张恒:《多元、可视、对话:数字司法的正义内涵与机制塑造》,载上海市法学会编:《智慧法治》2023年第1卷,第41-49页;何帆:《数字司法的时代之问与未来发展》,载《数字法治》2023年第1期,第34-38页。而且,湖北省《关于全面推进数字湖北建设的意见》、杭州市《关于司法服务保障三个“一号工程”的决定》以及咸宁市《全面推进数字咸宁建设实施方案》等文件也相继强调了数字司法建设的要求。

然而,数字司法的产生与建构依然面临着严峻的挑战。仅在司法与技术的融合过程中,便已存在着“智慧司法”“互联网司法”等模式,而部分观点对“数字司法”和“数字正义”的混同,抑或对其影响力、作用力和改革效果的疑虑,持此类观点的研究参见洪冬英:《司法如何面向“互联网+”与人工智能等技术革新》,载《法学》2018年第11期,第170页;

蒋惠岭:《论传统司法规律在数字时代的发展》,载《现代法学》2023年第5期,第125页。乃至将“数字司法”归属于司法行政系统信息化建设的举措,持此类观点的文件有《青岛市深化数字政府建设持续优化营商环境2023年攻坚行动方案》《泰州市司法行政事业发展“十二五”专项规划》《金华市司法行政工作十二五规划》。都将对数字司法现实意义的确证和内涵的厘清造成相当程度的阻碍。在此情形下,数字司法是否确实存在?是否具有存在价值?其基本框架和制度基础应该如何建设?此类疑虑的解答均已成为无法规避的现实难题。笔者认为,数字司法及其本源——“技术型司法”不仅具备变革传统司法范式、塑造独立形态的实际效力,而且相较于智慧司法、互联网司法而言,数字司法也拥有明显的内在优势。通过对新型司法模式现实基础的观察与数字司法价值优势的辨析,以及其制度重心和实现路径的明确,有助于推动数字司法真实性、必要性的论证与整体样态的塑造,并为司法在数字时代中的变革与再造探寻可行的路径。吕子逸:数字司法的制度检视与样态建构

一、数字司法的现实基础考察

作为国家政治法律体制的核心要件,司法往往具有特定的语义指代和实质内涵。不论是对业已存在的智慧司法、互联网司法,或是新近形成的数字司法而言,在司法与技术的碰撞、交互和融合过程中,能否确实形成别具一格的司法模式呢?亦即,以技术的应用、发展为前提而衍生的新型司法模式,是否仅是对传统概念的语词“借用”,抑或是新兴变革趋势的精准概括?前述问题的解答,将直接决定着对数字司法的现实意义及其命题真实性的衡量。

(一)司法组织的技术型演进

囿于立法条款的模糊,中国对“司法”的认知长期存在着“狭义说”与“广义说”两类观点。相比于意图囊括审判、检察、公安、司法行政的“广义说”,对法官与审判的偏重,使得域外对“司法”的界定呈现出与“狭义说”的趋同。参见周永坤:《中国司法概念史研究》,载《法治研究》2011年第4期,第67-72页;

薛爱昌:《当代中国的“司法”概念——基于宪法文本和政策文本的实证分析》,载《政治与法律》2018年第7期,第80-97页。除《元照英美法词典》明确将“justice”等同于法官外,参见薛波主编:《元照英美法词典》,法律出版社2003年版,第763页。《牛津法律大词典》也把“司法的”视作“法官的”,并在“司法方法”“司法知识”与“司法意见”等延伸概念的释义中呈现出对前述观点的呼应。参见[英]戴维·M.沃克:《牛津法律大辞典》,李双元等译,法律出版社2003年版,第613-615页。此外,在“司法体制”“司法机构”等问题的探究中,以达玛什卡(Damaka)、马丁·夏皮罗(Martin Shapiru)为代表的学者亦表达了对法官、审判主体中心的认可。参见

[美]马丁·夏皮罗:《法院:比较法上和政治学上的分析》,张生、李彤译,中国政法大学出版社2005年版,第90页;

[美]米尔伊安·R.达玛什卡:《司法和国家权力的多种面孔》,郑戈译,中国政法大学出版社2015年版,第38-61页。仅由此看,虽然观察视角、标准凭据互有差异,但无论是狭义说抑或广义说,均确证了制度载体的核心价值。司法组织的特定性、专属性与真实存在,理应是任一司法形态或模式得以建构、识别,进而区别于他者的基础性条件。

新型司法组织存在真实性的辨识与考量,需回归至对司法与技术融合历程的观察之中。倘若以改革文件的追溯为切入点,《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》和《最高人民法院关于人民法院直播录播庭审活动的规定》2010年就已发布,立足于贯彻落实审判公开原则和保障公众知情权、监督权的目标,允许人民法院将电视、互联网或其他公共传媒系统引入司法活动之中,开创了司法技术化改造的先河。《深圳前海合作区人民法院关于为中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区与前海深港现代服务业合作区建设提供司法保障的意见(试行)》《广州市中级人民法院庭审网络直播实施细则(试行)》《吉林省高级人民法院关于庭审网络直播的暂行规定》均依此产生。当然,“网络直播”或“网络公开”技术的应用,始终局限于对传统司法工作的辅助与补充,无法对其存在价值和地位产生实质性影响,更遑论推动新型司法组织的创设。即便是《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见——人民法院第四个五年改革纲要(2014—2018)》(简称《四五纲要》)对“科技法庭”建设的倡导,也未能突破“庭审录音录像”范围的约束。

但是,此类状况的存在并未束缚司法与技术融合的步伐,《四五纲要》对完善“诉讼服务大厅”“网上诉讼服务平台”“12368司法服务热线”信息化平台,建设“网上预约立案、送达、公告、申诉”工作机制的主张,即使依然存在诸多局限,却也为技术应用的拓展和人民法院信息化3.0版的建设奠定了基础。其后,吸收了青海省,浙江省宁波市、瑞安市,福建省泉州市等地的电子诉讼改革成果,对此类改革内容的梳理参见吕子逸:《电子诉讼管辖的反思与重塑》,载《地方立法研究》2021年第5期,第78-79页。特别是浙江省宁波市“移动微法院”的试点经验。《最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见》《最高人民法院关于在部分法院推进“移动微法院”试点工作的通知》《建设智慧法院 促进绿色发展 成效分析报告》,以及《最高人民法院关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见——人民法院第五个五年改革纲要(2019—2023)》(简称《五五纲要》)于2017年起相继发布,在丰富司法与技术融合渠道的同时,推动了新型技术平台在全国范围的广泛使用,譬如,《最高人民法院关于在部分法院推进“移动微法院”试点工作的通知》中就直接说明将“移动微法院”的试点范围扩展至北京、河北、辽宁、吉林、上海、福建等十二个省(区、市)辖区内的构想。并对适用的案件范围与具体阶段作了进一步的补充。新冠疫情也为前述过程的演进注入了相当程度的推动力量。这一时期的代表性文件包括《最高人民法院关于新冠肺炎疫情防控期间加强和规范在线诉讼工作的通知》《四川省高级人民法院、四川省司法厅、四川省律师协会关于在新冠肺炎疫情防控期间全面推行“非接触式”诉讼服务的通知》《广州互联网法院关于依法妥善处理涉新型冠状病毒肺炎疫情互联网纠纷的若干规定》《上海市高级人民法院关于充分发挥审判职能作用为依法防控疫情提供司法服务和保障的指导意见》。广州在2020—2021年间便先后发布、修订《广州法院关于健全电子诉讼规则实施细则》,将证据交换、庭前会议、开庭审理、询问、质证等核心环节纳入技术应用的范围,且案件范围也得到了较大程度的放宽,乃至在小额诉讼程序、简易程序和独任制审理的案件中还应优先选择在线方式进行处置。基于此,随着技术应用在司法的地域范围、案件类型与程序环节等多重维度的拓展,其与司法的融合逐步由特定工作的“辅助工具”演化为覆盖全面、体系完整,足以替代传统司法的独立存在。司法组织在技术领域的“第二形态”日渐成型,为新型司法模式的创造提供了必要的组织要件。

在传统司法组织的技术重构得到实质性发展的同时,以互联网法院为代表的新型司法组织的增补亦夯实了数字司法的存在根基。通过总结智慧法院、电子商务法庭等改革先例,最高人民法院于2017—2018年间先后发布《关于设立杭州互联网法院的方案》与《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》两部文件,于北京、杭州、广州设立互联网法院,作为推动数字经济繁荣,促进网络空间治理和确立互联网司法规则的驱动力量。不论是杭州互联网法院的“线上纠纷线上解决”要求,或是北京、广州互联网法院的“网上案件网上审理”模式,皆明确了此类组织机构的设置应当集中受理互联网特性突出且适宜在线审理的案件,力图在契合案件类型技术化变革潮流的前提下,达至起诉、调解、立案、庭审、裁决、执行等环节的全程网络化、技术化进行。对“技术型”发展趋势的回应,成为互联网法院不可磨灭的核心特征,对其“新型司法组织”地位的界定亦是毋庸置疑的抉择。此类组织机构的产生,不仅掀起了辽宁省等地的司法改革浪潮,《辽宁省贯彻法治中国建设规划实施方案(2021—2025年)》第21条即明确了“加快推进互联网法院建设”的发展目标。其积极效益在《五五纲要》中也再度得到印证,引导了后续互联网司法组织的建设与运行。其中,成都于2021年4月9日设立互联网法庭,办理了全国首例影视剧台词声音纠纷案;参见《全流程在线诉讼 成都互联网法庭两年审判近5万件互联网案件》,载央广网2023年10月12日,https://law.cnr.cn/wxyw/20231012/t20231012_526448085.shtml。长春互联网法庭于2022年6月1日正式受理案件,充分运用信息技术管辖吉林省内由基层人民法院受理的第一审互联网案件,实现诉讼各环节的线上进行;参见王洁瑜:《数智赋专业 焕新向未来——吉林长春智慧法务区“六庭”建设工作纪实》,载中国法院网2023年3月31日,https://www.chinacourt.org/article/detail/2023/03/id/7220555.shtml。江苏省首家互联网法庭——苏州互联网法庭则于2023年5月18日揭牌成立,以提供互联网司法服务为重心;参见朱旻、史玮、艾家静:《江苏首家互联网法庭在苏州揭牌成立》,载《人民法院报》2023年5月24日,第4版。同年10月,宣城市宣州区首个互联网融合法庭亦投入使用,上线运行13天完成庭审11场。参见宣城市中级人民法院:《宣州法院首个互联网融合法庭投入使用》,载澎湃网2023年11月3日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_25171704。凡此种种,纵然表现形式略有区别,但已可作为以“技术”为基石的新型司法组织的建设,以及司法组织技术化转变和再造的有力佐证。

(二)规范基础的技术型重构

作为国家法律体系的关键环节,司法的创设及其地位、职能的体现,难以隔绝对其他组成部分的依赖。并且,基于近现代国家职权分工格局的影响,司法对其他法律活动,尤其是立法工作的衔接与应对,还将成为其彰显自身存在价值、巩固制度根基的重要依仗。据此,在工具主义观看来,司法可视为特定主体实施法律、表达立法意图的专门活动的集合。《牛津法律大词典》将“司法程序”的核心阐释为:“查清纠纷和案件的事实,公布真相,并将法律适用于案件以解决纠纷。”参见[英]戴维·M.沃克:《牛津法律大辞典》,李双元等译,法律出版社2003年版,第615页。倘若司法的制度前提和实施对象——法律规范的属性类别、权益基础抑或理念重心发生偏移,司法亦将无可避免地遭受影响,进而引发形态、范式的调整或分化。既往的民事司法、刑事司法与行政司法的产生和并立,可据此获得支撑。

不可否认,扎根于对诉讼主体身份及核心权益属性的考察,社会纠纷和法律规范的鉴别、区分无法摆脱对民事、刑事或行政属性的沿袭。纵使海事法院、知识产权法院、环保法庭或互联网法院的建设已然动摇了司法组织的传统格局,却依旧未能实质性触及法律规范的属性,对案件管辖范围的选择仍回归至以民事、刑事、行政属性为核心的传统标准,仅就管辖权的归属与司法机构的具体建设进行了调整。换言之,对传统法律规范的维系,始终是中国司法必须直面的现实环境,民事司法、刑事司法和行政司法鼎立的格局也将据此得到延续,新型司法的创设或许在工具主义视角中面临着困阻。然而,宏观共性的强调并不能替代对具体个性的认可。在立法领域中,概括性特征的凸显及普适性效力的稳固,往往需以新型问题应对的及时性、充分性或有效性的折损作为对价。诸如构成要件的调整、权益属性的转变,抑或社会环境及其影响程度的波动,都可在冲击传统法律规范框架的同时,为规则的增补与革新创造契机。纵使无法引起传统格局的颠覆性变动,新型规则的引入及其特性的显现也将为司法形态的拓展提供适宜的外部环境。公益诉讼案件的“突起”与“四大检察”模式的塑造,即是有力的例证。

相似的情形在牵涉技术应用的案件中亦有迹可循。在“李某某诉杭州某网络公司网络服务合同纠纷案”中,针对未成年人游戏充值退款问题的处置,杭州互联网法院就明确提出,由于现有立法多为原则性、概括性的指导意见,对于行为构成或未成年人年龄、智力等具体问题的衡量仍缺乏可供操作的指导标准,在实际案件办理中可能导致退款纠纷的频繁发生与应对的困难。参见杭州互联网法院(2021)浙0192民初8200号判决书。而在“某(中国)软件公司与安徽某科技公司不正当竞争纠纷案”的办理中,作为首例涉数据资源开发应用正当性及数据权益判定的新类型不正当竞争案件,审判机关也发现特定行为痕迹信息与标签信息并不具备识别自然人个人身份的可能性,难以适用现有法律进行认定,但对此信息利用的失当却又存在威胁个人隐私或经营秘密的风险,只能比照现有法律的相近规定进行应对。参见杭州铁路运输法院(2017)浙8601民初4034号民事判决书、浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民终7312号民事判决书。除列举的案件外,在“上海某玩具公司与浙江某网络公司网络服务合同纠纷案”中,审判机关也提出,相比于一般商品买卖,模玩行业的进货渠道和交易方式呈现出特殊性与复杂性。因此,在双方当事人缺乏事先约定的情况下,司法机关的认定应当运用法理解释的方式审慎地进行应对,集中于理解、尊重行业特点,保证对互联网平台在维护自身秩序及保护多方用户利益中作用评估的科学性。而在“新加坡公民诉某跨境电商平台网络服务合同纠纷案”中,面对立法条款的空白,互联网法院最终通过对《电子商务法》部分条款的扩大解释作出回应。具体案情详见《杭州互联网法院发布网络服务合同纠纷十大典型案例》,载北大法宝2022年8月22日,https://www.pkulaw.com/pal/a3ecfd5d734f7

11df1 b2fc9d425cbb3a9d6f4847c7981e85bdfb.html。现阶段规范设置的困境及其对涉技术类案件应对的乏力,由此可见一斑。

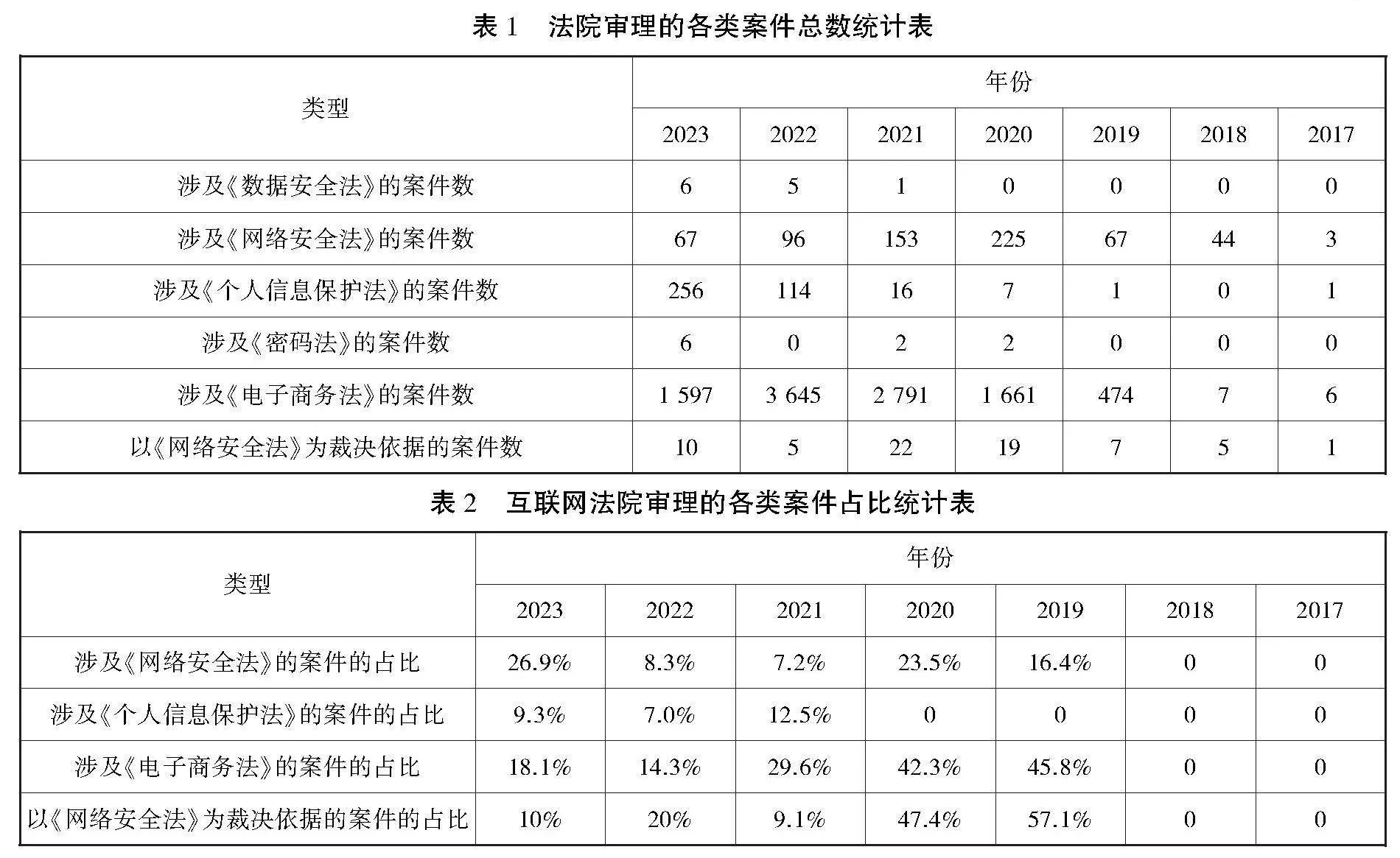

针对前述状况的存在,如若继续维持或固守传统的规范体系,不仅无法有效适应新型案件办理、纠纷解决或权益保护的需求,更难以发挥既有立法成果的预期效力。对规范的创新及传统格局的调适,业已成为必然的举措。通过对“北大法宝”数据的整理,《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》2000年出台、2009年修正,为互联网运行安全和信息安全问题的处理增添了凭据。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(一)》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》《关于加强互联网禁毒工作的意见》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》等相继发布,并最终推动立法层面正式形成了《中华人民共和国网络安全法》(简称《网络安全法》)、《中华人民共和国数据安全法》(简称《数据安全法》)、《中华人民共和国个人信息保护法》(简称《个人信息保护法》)、《中华人民共和国电子商务法》(简称《电子商务法》)、《中华人民共和国密码法》(简称《密码法》)、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》以及《中华人民共和国无障碍环境建设法》等诸多以技术应用为核心的立法成果,为技术运用的正当性及相关权益的保护增加了必要的规范供给。若以部分新型法律的应用为视角进行观察,则可在表1中发现,涉及《电子商务法》的案件数量自2018年开始便长期保持着急速增长的趋势,涉及《网络安全法》《数据安全法》《密码法》和《个人信息保护法》的案件虽整体数值有待提升,却也初步具备了一定的规模。其中,以《网络安全法》为最终裁决依据的案件数在2020年后也得到了较为显著的增长。同时,如果以互联网法院为重心(如表2所示),除涉及《数据安全法》和《密码法》的案件尚待进一步收集外,归属其审理的涉及《网络安全法》《个人信息保护法》及《电子商务法》的案件数量在同时期同类案件总数中占据着相当的比例,而以《网络安全法》为裁决依据的案件在同类案件中的占比甚至高达半数左右。

表1、表2的案例数据均来自于“中国裁判文书网”。由此观之,随着新型立法规范的产生及其实践的落实,新型司法模式建设的规范基础日趋得到充实和巩固,其在工具主义视野中的塑造似也非无源之水、无本之木。

(三)理念指引的技术型转向

对立法主旨的探寻和内容的实现,确可为司法的建设、运行,以及其与国家法律体系整体方向的兼容提供必要的指引和推动,契合司法设置的初始目标。但是,工具化、客体化视角的过度倾斜,也将在一定程度上阻碍着司法的自我变革和创新,减损其内部活力的积极效益。在制度结构的重要性日益显现,法治建设范畴逐渐扩张的趋势下,制度理性的强调和理念根基的夯实、优化亦将成为司法走向科学化、现代化与法治化的必然途径。简言之,纵然法律依据——立法规范的调整及其权益重心的转向终将折射于司法的构造与属性之中,但有别于工具主义视角对外部环境的依赖,在本位主义的视域中,针对司法的观察、调整或类型的辨别,还应获得来自其核心理念,尤其是司法正义观的引导。在理念指引已然发生实质性转向的前提下,即便司法组织与规范基础依然保持稳定,也无法抵御司法形态和范式的变化,乃至新型司法的产生。分配正义观与互利正义观的碰撞,实体正义、程序正义和协商性正义的论争,以及对抗式司法、合意式司法、恢复式司法的分化及交替,均是强有力的印证。

以《四五纲要》的发布为标志,技术与司法的融合遂已成为司法现代化发展的重要支撑,且其融合程度的进一步深化亦是符合信息化建设需求的举措,信息化建设对各级人民法院主要业务的覆盖率均需达至85%以上。据此分析,司法对技术的应用、技术形态对传统物理形态的更替都将是未来趋势。但是,司法与技术融合的深入,以及“技术型司法”的最终塑造并不局限于对直播、录播、网络公开、在线庭审或电子送达等传统技术的延续。《五五纲要》《最高人民法院关于人民法院为北京市国家服务业扩大开放综合示范区、中国(北京)自由贸易试验区建设提供司法服务和保障的意见》皆相继明确了大数据、云计算、人工智能、区块链、5G等现代科技在司法领域深度应用的预期目标,而以江苏省无锡市为代表的部分地区也以道路交通事故损害赔偿责任纠纷案件为切入,逐渐推广运用Excel要素式、智能化审判平台,依托基础信息的自动提取、计算机公式嵌入、裁判因子载入等技术的使用,实现赔偿项目自动计算、裁判文书自动生成的效果。参见《构建精准化规范化工作机制 稳步推进二审独任制适用》,载中国法院网2022年9月25日,https://www.chinacourt.org/article/detail/2022/09/id/6929415.shtml。

不同于缺乏主观意志、人为干预居于主导的传统技术,以人工智能、大数据为中心的科技成果的引入,势必造成司法工作的深刻变化。在前述“某(中国)软件公司与安徽某科技公司不正当竞争纠纷案”中,原告网络公司凭借预设的智能安防系统,对数据进行整理与分析后,便以分析结果为据向法院提起诉讼。审判机关在认可大数据分析结论可靠性、准确性的同时,也再度重申审查工作的必要性。唯有大数据分析方法符合正当性、合理性的要求时,其结论才可被司法机关采纳。相近的情形也可见于“许某某与杭州某软件服务公司网络服务合同纠纷案”,对于被告方提出的大数据分析报告,互联网法院在认可其专业技术性的同时,亦主张司法判断不应当被专业技术遮盖,还应当对大数据逻辑演算过程的真实性、合法性及逻辑构造的合理性进行调查,以期在兼顾法律判断和专业技术判断,平衡法律与技术要求的过程中,达至对司法权威的维护及其在技术时代的彰显。具体案情详见《杭州互联网法院发布数据和算法密切十大典型案例》,载北大法宝2022年8月,https://www.pkulaw.com/lar/42485249caa0d026c22cccec9520227ebdfb.html?way=listView。

技术发展速度的提升,已然导致司法与技术融合的潜力愈加难以预测。参见[美]理查德·萨斯坎德:《线上法院与未来司法》,何广越译,北京大学出版社2021年版,第59页。相比于对传统司法外在形态的模拟和仿制,信息化建设更加表现出技术对司法内部构造与理念基础的冲击、变革,乃至超越。诸如智能合约技术对法律适用和裁判说理工作的替代、大数据分析对司法机关经验积累和自由心证的冲击,以及区块链技术对证据形态及其属性考察方式的影响,均将对传统司法造成实质性的撼动,甚至是存在根基的“毁损”。此类研究参见邓伟平、赵文宇:《类案检索:数字时代司法治理的技术进路》,载张秋华主编:《法治论坛》2022年第4期,中国法制出版社2022年版,第37-49页;戎静:《“预测正义”能否预测正义?基于法国司法大数据预测应用的考察与启示》,载《中外法学》2023年第5期,第1184-1202页;许世强:《区块链存证平台运行中面临的三重矛盾及其化解》,载《数字法治》2023年第5期,第164-177页。不仅事实认定的准确性、程序运行的正当性等传统要求的实现愈发依赖新兴技术的协助,技术运用合理性、妥当性的保证还将反向制约传统目标的实现与最终效果,进而演化为权衡案件办理质量、正义实现程度和司法价值理性的核心标准。《人民法院在线诉讼规则》等指导性文件的制定及其对区块链存证平台的信息系统建设、存证技术和过程、异步审理技术应用等技术型问题的关注,即是较为典型的范例。因此,鉴于技术应用对司法正义观影响力、作用力的深化,司法正义的内涵及评估标准也将由事实认定的正确性、程序机制的合法性抑或当事人的认可度拓展至对技术应用状况的考量,直至引发其构成要素的变迁。在司法的动力内核——正义观基础逐步发生调整的情势下,新型司法模式的产生业已是必然的结果。

二、数字司法的时代价值检视

以技术为表征的新型司法模式的创制及其独立地位的确立,不仅具备必要的组织载体,亦可视为外部环境变迁与内在观念重塑双重驱动的产物。在命题的真实性得到证实后,对其观察重心的明晰与路径的统一遂成为应然的抉择。亦即,对数字司法必要性的论证。面对智慧司法、互联网司法、数字司法分立的现实情景,或可从三个维度对数字司法作为新时期技术型司法之理想方向的恰当性进行探讨。

(一)技术环境演进方向的契合

属性的界定,既是对特定事物发展历程及成果的概括,亦是对其特征、重心的凝练和归纳。与技术的紧密联系,确可为新型司法模式的创设及独立性、真实性的证成提供坚实的制度基础,但也对此类司法的存在及变革施加了较为严苛的要求。相比于以法律规范类型为参照的民事司法、刑事司法和行政司法,抑或以诉讼目标和工作理念为基石的对抗式司法、合意式司法与恢复式司法,技术发展特有的持续性、阶段性和流动性特征,势必导致新型司法模式的概念属性及构成要素长期囿于稳定性欠缺的困境之中。唯有积极、充分且及时地回应技术发展趋势,总结并凸显新兴技术成果,方可真正契合此类司法模式创设的初衷,司法形态及范式的技术之“维”也才能得到切实的印证。

数字技术的发展、应用,以及经济、社会的数字化转型已然成为世界各国引领全面创新、构筑国家核心竞争力的重要支柱,诸如美国再工业化、德国工业4.0及欧洲工业复兴战略的持续推进,创新战略部署的强化和创新竞争的激化日渐显现。以5G、云计算、大数据、人工智能、区块链为代表的数字技术不仅占据着引领技术变革的主导地位,其内部的创新周期相较于过往也大幅缩短,创新活力、集聚效应和应用潜能的释放速度逐渐提升,最终助力于数字经济、数字产业和数字社会的发展与繁荣。换言之,对数字技术的应用和重视,或已演化为未来经济、社会复苏、竞争和重塑的关键引擎。以“十四五”规划的制定为标志,在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国务院关于数字经济发展情况的报告》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》等文件的推动下,“数字中国”总体格局的形成,数字经济、数字社会与数字政府的建设,以及依托数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革均已是中国后续发展的目标所在。

部分经济发达地区结合自身需求陆续出台了各项促进数字化建设的政策,此类文件主要包括《湖北省人民政府关于全面推进数字湖北建设的意见》《江苏省“十四五”数字政府建设规划》《“数字江淮”建设总体规划(2020—2025年)》。纵使是经济发展尚待推进的地区,也在检视既往缺陷、透析问题根源的基础上,围绕数字经济、数字资源、数字服务、数字基础设施的发展作出了进一步的规划。相关内容详见《宁夏回族自治区信息化建设“十四五”规划》《云南省“十四五”新型基础设施建设规划》《“数字龙江”发展规划(2019—2025年)》。由此观之,在数字技术的发展、应用和深入成为主流的趋势之下,数字司法的提倡具备现实合理性。

当然,技术发展的数字化迭代并未掩盖互联网技术的基础性地位,作为信息化建设的标志性产物,互联网不仅是日常熟知的“万维网”形态,更将凭借技术与逻辑的基础设施层,使信息、内容的全球性共享成为现实。Michael W. Müller,Mapping Paradigms of European Internet Regulation:The Example of Internet Context Control,Frontiers of Law in China,Vol.13:329,p.331(2018).

通过对技术壁垒的突破、信息孤岛的消除,以及信息承载能力的增强,信息化建设才得以在互联网技术的辅助下成为具备现实基础的构想,既拥有过往技术成果难以比拟的革命性地位,也将持续惠及信息化建设的诸领域,是后续发展的基础性要件,技术的数字化亦难以脱离对互联网技术的吸纳和依赖。在此情形下,互联网技术与数字技术的区分,乃至互联网司法和数字司法的位阶排序似乎存在合理性缺失的疑虑。在Eric Schmidt看来,智慧技术的急速发展亦将导致“互联网消失”情形的出现。Scott J. Shackelford,Governing the Internet of Everything,Cardozo Arts & Entertainment Law Journal,Vol.37:701,p.703(2019).

然则,接纳互联网技术的基础性地位并不等同于对信息化技术传统格局的沿袭,Eldar Haber在对IoToys(Internet of Toys)的调研中发现,尽管作为智能化、数字化成果的IoToys依然表现出对互联网技术的依赖,但其实质内涵却已截然迥异于以访问网络空间为代表的传统模式,新兴技术的引入在扩张数据收集的规模、种类和利用方式的同时,也削减了传统网络技术对物理载体——计算机的依赖性,从而为技术的应用增添了可接近性、可移动性的时代特征,最终构建起信息化技术与社会生活深度融合的新平台。Eldar Haber,Toying with Privacy:Regulation the Internet of Toys,Ohio State Law Journal,Vol.80:399,p.425-426(2019).据此,新兴技术逐步与现实生活相互衔接,乃至演化为日常生活的核心要素。互联网技术也将基于其外在表现、存储模式及其与物质生活融合形式的转化而获得实质性突破。数字技术源于互联网技术,却剪除了对物理载体的依赖性,其回归至物质生活之中,但又脱离对传统形态的依附,转而建构起近似、甚至超越物质世界的虚拟空间,达至线上与线下、网络与现实融合的全面性、完整性、彻底性。相比于传统的网络应用而言,以“数字”为标识更可彰显信息化建设全方位、深层次推进的成就,并为后续人工智能时代的到来夯实基础,数字司法的时代性、先进性由此即可得到保证。

(二)技术型司法制度内涵的拓展

对新型司法模式的基础属性——技术特征的考察,固然为其内部各组成部分的区分和位阶排序提供了较为客观、直接且可供操作的参考标准,对此规律的遵循亦是技术型司法体现制度特性的应有之意。但是,相较于对技术环境、发展现状等外部特征的观测,内在要素的演变也占据着殊为重要的地位。通过对指导文件的整理可以发现,部分地区于2013年便已围绕智慧司法的建设展开探索,将其与“网上法院”平台的建设相联结,意图通过在线技术的运用,实现便民诉讼、民意沟通、信息公开、实时监督和绿色审判的目标。详见《济南市人民政府办公厅关于实施“智慧泉城”建设的意见》。智慧法院、移动微法院、黑龙江智慧法庭、河北船上法庭及浙江共享法庭的建设均可视为智慧司法的延伸。相关实践材料参见《“打造枫桥式人民法庭 服务基层社会治理”典型案例——融入基层社会治理体系篇》,载中华人民共和国最高人民法院网站2022年11月8日,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/378541.html。《最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见》则在明确传统司法智慧化发展要求的同时,将其改革重心着力于对信息系统的利用,藉此实现人民法院信息化体系的网络化、阳光化和智能化演进,达到优化工作环境、节约司法资源、提高诉讼效率和便利民众参与的预期构想。后续最高人民法院发布的《2020年人民法院工作要点》《2021年人民法院司法改革工作要点》虽略有调整,但仍维系着对智慧司法总体建设目标的一致性。亦即,对信息化技术的引入、应用和工作平台的构建,以及传统司法形态或工作的网络化、智能化、信息化改造,应当是智慧司法最为直观的制度表达。对技术发展成果的关注、吸收和追寻,以及“技术”属性的强调,促使大数据、人工智能、区块链、5G技术的引入成为符合智慧司法制度初衷的选择。《浙江省高级人民法院关于全面加强知识产权司法保护工作的实施意见》《上海市高级人民法院关于为加快建设现代海洋城市提供司法服务和保障的工作意见》等文件亦可佐证前述特征的存在。据此,倘若仅以与技术潮流的衔接效果以及技术化改造的实际程度为凭据,智慧司法亦是新型司法模式彰显其技术属性的

表现,甚至表现出与数字司法的趋同。

然而,对技术发展潮流的追寻、成果的应用和司法技术化改造要求的倾斜,也极大地束缚了智慧司法的发展潜力。仿若司法制度理性及其内在价值重要性的显现,对技术的认知亦经历着由工具主义向本位主义的视角转化与观念重塑。在变革传统世界的同时,技术发展的双刃性也在日渐凸显。恐怖主义的网络蔓延、暴力行为的信息化演变皆已印证了传统问题与技术时代结合的现实威胁。而虚拟世界、元宇宙的形成及其去中心化、分散化特征的存在,也为新型问题的出现及规制的困难埋下伏笔。Orna Rabinovich-Einy与Ethan Katsh直言,由于网络数据规模的激增和管理流程的复杂,即便轻微行为引发的问题亦将造成不可估量的后果。Ethan Katsh & Orna Rabinovich-Einy,Digital Justice:Introduction,International Journal of Online Dispute Resolution,Vol.3:102,p.118(2016).中国不仅在《2006—2020年国家信息化发展战略》中明确了加强互联网治理、打击网络犯罪活动的要求,后续也相继发布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》《北京互联网法院个人信息保护典型案例》《北京互联网法院发布九起涉未成年人纠纷典型案例》,为前述情形的应对提供指引。考虑到此类问题与新兴技术的紧密联系,且不论案件审理是否以技术化的形式展开,对技术特征的观察、技术思维的运用以及技术发展趋势的把握,都将是办理此类案件不可或缺的重要依仗。因此,对技术类案件的覆盖,既有利于发挥技术型司法已有的知识、理念储备优势,进一步深化其在技术应用领域的引导地位和规制功能,呼应规范基础的技术型重构,也可在司法形态的技术改造和技术应用的司法管控、治理中革新司法与技术融合的模式,充实新型司法模式的内在构造。对此类状况的应对,显然已经远超于智慧司法建设的制度期许。

相较之下,互联网法院与互联网司法的建设,却可凭借“网上案件网上审理”“线上纠纷线上解决”的职能设置,在探索审理网络化、在线化的过程中,构筑起对“网上案件”“线上纠纷”等新型技术类案件的管理体系。在推动智慧司法向互联网司法“跨越”的同时,填补了传统司法在技术时代对技术型案件管理和技术类规范运用的空白,并可依托特定技术应用和专门案件处置的衔接,促使司法与技术的融合在诸类案件办理的各项环节中得到体现和贯彻,真正建构起技术时代中新型司法的理想样态。部分实务人士对“司法互联网化”和“互联网司法化”观念的概括,正是对前述发展趋势尤为贴切的描述。参见胡钧淇:《中国互联网法院创新发展探析》,载《人民司法》2019年第34期,第61-65页;李占国:《互联网司法的概念、特征及发展前瞻》,载《法律适用》2021年第3期,第3-15页。而在吸纳第一次跨越成果的基础上,凭借自身对技术发展趋势,尤其是数字技术潮流的契合,数字司法的创设,还可再度推动新型司法模式的规制范围向

新兴技术的延伸,通过对数字领域覆盖的全面铺展,完成以数字司法为主导的技术型司法模式的第二次跨越,从而再度充实、延伸此类司法形态的制度内涵和时代价值。概言之,数字司法的提倡,既拥有智慧司法对新兴技术的亲和力,却也实现了制度内涵的拓展;吸纳了互联网司法的发展成果,但又摆脱了其固有的技术属性的局限,乃是兼具新兴技术亲和力和制度内涵完整性的新型司法样态。

(三)司法技术化转型应然样态的厘定

数字司法的倡导和确立,既需以智慧司法、互联网司法的更替为表征,也将体现于其对新型司法模式现实环境和发展要求的契合,并为技术时代司法形态建构与范式塑造的应然目标产生“锚定”效应。作为司法技术化变革的代表性成果,智慧司法和互联网司法的实质内涵、制度表达纵然多有差异,但相比于新旧事物间的否定或摒弃,二者在相当程度上却呈现出相互渗透、相互吸收,乃至相互依存的特征。部分研究据此将互联网法院视为智慧法院的特殊形态,意图联结互联网司法和智慧司法。参见洪冬英:《司法如何面向“互联网+”与人工智能等技术革新》,载《法学》2018年第11期,第169-180页。另有研究则期冀进一步发挥互联网司法的建设成果,并延伸至智慧司法的探索和完善之中,致使智慧司法演化为互联网司法的附庸。参见左明仁:《塑造数字司法生态体系》,载《北京日报》2020年10月12日,第9版。前述论争的出现,来源于对此类司法模式目标定位的变动,以及特定司法模式认知视角的分化。

鉴于组织载体的基础性地位,不论是互联网司法或是智慧司法,都难以脱离对互联网法院、智慧法院、移动微法院等组织或平台的依赖,而依附性关系的客观存在,也在相当程度上影响着特定司法模式的塑造和建设。相比于始终以技术运用和探索为中心的智慧司法与智慧法院,在制度设计目标的引导之下,互联网法院自创设之初便肩负起新兴技术应用和新型案件处置的双重职责,互联网司法也由此划分为“与互联网技术深度融合的审判模式”“体现互联网特点的程序规则”“确立互联网依法治理的实体裁判规则”三个要素。具体内容详见《最高法发布〈中国法院的互联网司法〉白皮书》,载中华人民共和国最高人民法院网站2019年12月4日,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/205421.html。基于此,互联网司法、互联网法院不仅可借助技术应用的探索实现对智慧司法、智慧法院的有效覆盖,且其对涉网案件管理的职能拓展还将进一步推动新型司法模式整体构造的完善。尤其在互联网技术长期占据主导地位,司法技术化改造尚待推广,智慧司法与互联网司法具有共同的技术前提和平台基础的情境下,二者职能的重合乃是必然的结果,将互联网司法视为智慧司法的上位概念与新型司法发展的应然定位亦无不当。

然而,“网上案件”属性与“网上审理”要求的过度纠葛,也在相当程度上削弱了互联网司法和互联网法院的预期效益。考虑到早期《民事诉讼繁简分流改革试点实施办法》第23条的约束,对当事人自由意志、案件情节简单轻微特征与审判组织技术设施情况的考察,均是技术应用必须遵循的前提条件。纵使技术设施的建设、运用趋于成熟,互联网法院对“网上案件”的管辖和治理依然无法逾越“简单轻微”性质的藩篱,拘于亲民性有余而专业性欠缺的困境之中。参见刘哲玮、李晓璇:《互联网法院管辖规则评述》,载《经贸法律评论》2019年第5期,第122-131页;陈旭辉:《互联网法院司法实践的困境与出路——基于三家互联网法院裁判文书分析的实证研究》,载《四川师范大学学报(社会科学版)》2020年第2期,第47-54页。成本投入和实际获益的失衡,冲击着互联网司法及互联网法院的存在价值,并在一定程度上贬损了互联网司法作为新型司法模式发展方向与应然定位的合理性、可取性。对此,《五五纲要》明确提出完善互联网法院案件管辖范围的要求,最高人民法院对十三届全国人大三次会议第2898号建议、四次会议第6544号建议和五次会议第7003号建议的答复,都强调了优化互联网法院管辖范围,引导案件类型、审理目标转向的设想。《上海市高级人民法院关于支持和保障浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的实施方案》《法治浙江建设规划(2021—2025年)》等关于打击网络违法犯罪行为和完善互联网法院运行、审理机制的规划,亦将成为互联网法院及互联网司法后续变革的指引。

互联网案件覆盖范围的扩张及其对“网上审理”技术应用条件的突破,固然有助于互联网司法对案件审理和网络治理职能的强化,却也必然对其既往职能体系造成实质性甚至根本性的冲击。不仅“网上审理”要求的唯一性无法继续在“网上案件”的办理中得到留存,对案件类型特殊性、专属性特征的深化也势必反向减损其知识、经验的普适效力。即便“网上审理”的技术探索仍可在一定程度上得到维持,但是,由于涉网案件属性的存在与强化,其实践成果的可参照性、可借鉴性都将存有疑虑,致使技术探索功能的效益无法充分体现。特别在技术应用范围日益扩张,逐步达至对地域范围和案件类型全面覆盖的趋势下,前述问题恐将更为明显。同时,数字技术的引入及其对智慧司法应用范围、技术探索方向的变革,终将跨越互联网司法的技术边界,司法的互联网化难以完整涵盖技术化、智能化、智慧化的发展需求,互联网司法与智慧司法兼容的平台基础、技术前提均将趋于消散。在此情形下,前者对后者的知识、经验供给均无从谈起,二者的形态、定位也将由重合走向交叉。面对智慧司法技术特征的凸显和互联网司法专业属性的强化,新型司法模式必然表现出新兴技术运用与新型案件处置脱钩的职能分裂,互联网审判组织与智慧法院、移动微法院等平台的分工亦是可以预见的方向。基于此,数字司法的提出与创设,既可以维持其与智慧司法技术探索方向的统一,还将助力于互联网法院的治理、管辖职能在数字领域治理的延伸,将数字社会的建设、数字经济的发展和特定审判组织的专业优势相衔接,实现法治化建设与数字化改革的相互扶持。相较于传统格局,通过对技术运用和案件处置的职能切割,数字司法的倡导或许是破除“网上案件网上审理”格局的桎梏,适应技术应用全面推广趋势,明确司法技术化变革的未来目标及方向的最佳路径。

三、数字司法的基础要素厘清

数字司法的确立,源于对智慧司法、互联网司法的疑义和论争,也着重于对新型司法模式未来变革和信息化时代司法需求的回应,以既有缺漏的填补和时代属性的体现为出发点与落脚点。综合来看,数字司法不仅应当充分吸纳智慧司法、互联网司法在新兴技术应用与专业案件审理中的有益经验,也需着重削减对“技术性”或“专业性”特征的过分偏重及其可能引发的负面效应,最终在“数字”和“司法”的双向促进、深度融合中,塑造起“司法之数字化转型”与“数字之司法化规制”两类状态并存的格局。数字司法的基本样态,亦可据此得到显现。相较之下,诸如单向度的“运用技术改造司法”或“依托司法限制技术”都无法实现对数字司法的完整表达。因此,对数字司法中国模式的建构,以及数字司法核心内容的明晰,还应在批判、吸收和改造传统模式,乃至进行数字化创新等多重路径的共同辅助下展开探索,从而厘定数字司法的实际样态。

(一)以数字技术的发展作为制度基点

基于对制度本源的考虑,技术属性的真实存在始终是新型司法模式产生、设计和运行的前提条件,数字司法对数字技术的关注与依赖亦是如此。但是,经历了来自规范基础、制度内涵及发展定位的演变,数字司法对其技术性特征的体现,显然有别于庭审直播、录播、网络公开等传统技术应用模式,转而塑造起颇具综合性、体系性色彩的制度结构。

首先,数字司法应当以数字技术的存在为前提。技术发展的推进和技术应用的成熟,理应是司法技术化改造的基础要件,司法的数字化转型也需以数字技术的客观存在为始端。并且,面对新型司法制度内涵的扩充及专业案件审理、专业知识运用的激增,对数字技术的观察将成为维系其专属性、特定性色彩,进而区分于传统司法的核心依仗。因此,不论是司法组织对新兴技术的吸收,抑或是对新型案件的关注,数字技术的实际存在和切实使用都应当是重要评价标准,从而为技术属性的体现和专业优势的发挥创造契机。

其次,数字司法应当以数字思维的运用为驱动。计算机科学家Peter Neumann曾言,复杂的系统往往以复杂的形式崩溃。关系与系统的复杂化,乃是问题复杂化的根源。Ethan Katsh & Orna Rabinovich-Einy,Digital Justice:Introduction,International Journal of Online Dispute Resolution,Vol.3:102,p.110(2016).鉴于数字技术的去中心化、智慧化、微粒化和高风险化特征,参见马长山:《迈向数字社会的法律》,法律出版社2021年版,第226页。对传统司法观念的固守面临着较大困难。不论是对技术应用状况的考察与评估,或是传统规范对新型问题的适应,抑或是新型法律规范的创制,以线下纠纷和物质世界为基石的传统司法理念势必陷入水土不服的困境之中。唯有在注重技术设施建设与技术成果应用的同时,引入技术思维和数字思维,将数字技术的特征、发展方向及预期效果纳入制度建构与具体工作的考量范畴之中,才可实质性地推进司法的数字化转型。诸如“杭州某科技公司与汪某商业秘密纠纷案”对“数据”经营信息属性的认定,“深圳某计算机公司、某科技(深圳)公司与浙江某网络公司、杭州某科技公司不正当竞争纠纷案”对数字经济“开发、共享、效率”价值取向的明确,具体案情详见《杭州互联网法院发布数据和算法密切十大典型案例》,载北大法宝2022年8月,https://www.pkulaw.com/lar/42485249caa0d026c22cccec9520227ebdfb.html?way=listView。“杭州某文化传媒有限公司与深圳市某科技发展有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案”对区块链存证真实性认定标准的阐释,参见中华人民共和国最高人民法院编:《中国法院的互联网司法》,人民法院出版社2019年版,第44-45页。皆已印证了数字思维或观念增补的现实意义。

最后,数字司法应当以数字发展为回归。数字技术的产生、发展和应用,除可推动数字司法的确立外,也将明晰新型司法存在与运行的目标。无论是对数字技术司法应用的指引和优化,或是对数字类案件的管辖与违法行为的惩处,究其本质,均在于推动数字技术的良性运转及积极效益的体现。以技术改良司法,以司法指引技术,数字司法的整体建设最终应当达至规范数字领域、发挥数字效益和彰显数字成果的理想状态。据此,正如《人民法院服务和保障长三角一体化发展司法报告》对司法工作与数字经济发展方向的联结,对数字发展的强调与回归,才可真正体现数字司法的时代价值和现实意义。

(二)以司法体制的整体作为改革场域

有别于特定性、专属性、针对性色彩颇为浓厚的早期探索模式,数字司法的建设应当着力于突破技术型司法在地域范围、程序环节、案件类型和组织载体中的束缚,依托《四五纲要》《最高人民法院关于在部分法院推进“移动微法院”试点工作的通知》的指引,将数字化转型,特别是数字技术的引入及其对传统司法流程的改造延展至各司法组织的诸项工作环节之中,并在参考《2021年人民法院司法改革工作要点》《法治浙江建设规划

(2021—2025年)》《法治四川建设规划(二○二一—二○二五年)》等指导文件的基础上,进一步推进专业案件审理机制的建构与完善,力图在充实审理范围的同时,促进专业审判组织的增设,以期达到对办理新型案件的专业供给和地域覆盖的完整性、综合性。

数字化转型的整体推进,着重于对其积极效益彰显的需要。凭借信息化技术对时空边界的淡化及人力因素的替代,数字司法不仅可在较大程度上削减传统案件,尤其是简单轻微案件的程序流转和资源消耗,还将借助

新兴技术的应用,实现对司法服务“全链条、全周期、全天候”状态的塑造,并有效避免对司法机关负担的增重。而且,专业知识、经验和技术设施的集聚,直至专属组织机构的设置,亦可作为有效应对新型证据形态、权益诉求与社会需求的现实基础,在案件办理的质量与效率、准确性与及时性间达至平衡。不仅共享法庭、科技法庭、互联网法院等组织或平台的实践已然印证了前述价值的客观存在,案件整体规模的扩张、新型问题数量的激增也凸显了此类改革的必要性和紧迫性。据此,对司法效率的提升与工作负担的减缓,势必成为数字司法在司法体制中整体推进的直观效益。

并且,数字化转型的全面展开,还将贴合于权益保障和正义实现的需要。不论是在传统案件抑或新型案件中,信息化技术的广泛应用及其与司法体制的完整衔接,都将具有缩短诉讼个体与司法体制距离的功效。即便是“最为贫困者”也可借助简单的设备触及司法系统全流程,充分表达诉求并获取权利救济。Jeffrey Aresty,Daniel Raniey & Robin Page West,Building the Justice Layer of the Internet,Litigation,Vol.42:41,p.44(2016).“接近正义”的数字化发展,终将使得权利保障和正义实现得以在成本合理、损害轻微的前提下成为可能,增强传统正义体系的可接受性与可持续性。而诸如数据信息自主权、隐私权、表达权、知情权等诞生于数字时代的新兴权益,参见马长山:《迈向数字社会的法律》,法律出版社2021年版,第140页。亦可凭借专属司法组织的设置、管辖范围的补充,以及技术治理和数字治理职能的强化而得到维护。藉此,才可在遏制数字犯罪、调处数字纠纷和凸显数字权利的过程中,革新既有的正义体系,从而在传统正义的数字化改造之外,塑造和创设以数字领域为基石、以数字权益为内核的新型正义形态——来源于数字时代的正义。因此,对权利保障和正义实现方式的优化,以及二者形态、内涵的变革与完整性的补充,显然是数字司法整体推进的核心效益。

(三)以数字与司法的双向促进作为主旨目标

通过对新型司法模式实践经验的整合、反思与借鉴,数字司法的建设既不应拘泥于工具主义视角的桎梏,将新兴技术的应用视为传统司法形态改造的延续,也不宜再度退回至“数字案件数字审理”的交织模式。专业技术探索和专门案件处置职能的并立、深化,业已是技术型司法在数字时代的未来趋势。但是,职能的分化可否径直视作职能的对立或隔绝,“依靠技术改造司法”和“凭借司法规制技术”是否必然是新兴技术应用与新型问题处置的发展方向,尚有待进一步的商榷。

首先,司法体制的形成绝非制度简单堆砌的产物。不同于职权运行单向且封闭的行政治罪模式,司法的创设不仅以组织机构的调整为表征,更依赖于权能配置、制度结构和价值目标的重塑。即使以牵涉主体较为单一的“狭义说”为切入点,审判体制的建设亦将基于被动性、终局性、中立性、公开性等核心特征的强调而表现出对特定理念、机制的注重。参见谭世贵主编:《中国司法制度》(第4版),法律出版社2016年版,第3-5页。唯有在审判主体的中立地位、诉讼主体的有效参与和程序流转的正当有序确可得到保障的前提之下,司法的存在价值及核心优势的彰显才能成为现实。纵使效率目标的追求日趋紧迫,也难以完全替代正义实现、权利保障和权力制约的存在价值。据此,技术对司法的改造,乃至其整体推进态势的凸显,始终无法等同于技术应用的强制性展开,抑或对司法内在价值的舍弃。《人民法院在线诉讼规则》《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》针对区块链存证、异步审理技术启动的条件限制和严格管控,以及“许某某与杭州某软件服务公司网络服务合同纠纷案”“某(中国)软件公司与安徽某科技公司不正当竞争纠纷案”对大数据分析报告的审慎采纳,遂体现了司法核心属性维系的必要性。

其次,数字化转型也不可囿于技术设施的建设及技术产品的引入。在互联网技术发展初始,就有观点指出,技术的发展及用户的激增,势必引发网络环境的彻底转变,从而形成难以被现有法律进行规制的虚拟世界。Gregory M. Dickinson,Rebooting Internet Immunity,George Washington Law Review,Vol.89:347,p.372(2021).借助人工智能、云计算、5G等技术的运用,数字化转型的推进已然超越其改造物质世界、优化社会生活的原初目标,着力于构建以技术为骨骼,以数据为血肉,以网络为经脉的独立存在——数字空间,为社会生活的重构和经济建设的突破创造新的力量源泉。诚然,基于去中心化、分散化、隐蔽化等特征的影响,数字技术的规制与数字空间的管理确有必要,但是,考虑到虚拟空间与物质世界的差异性,司法体制的介入及治理职能的发挥显然难以继续保持原状。否则,物质世界规则和数字领域需求的碰撞,不仅无助于司法治理应有价值的体现,还将阻碍数字化转型的推进及数字发展目标的实现。“某(中国)软件公司与安徽某科技公司不正当竞争纠纷案”“杭州某科技公司与汪某商业秘密纠纷案”“浙江某金融服务公司、重庆某小微小额贷款公司与苏州某网络科技公司商业诋毁及不正当竞争纠纷案”关于数据的商业秘密性、经营信息属性,以及公共数据商业利用合法边界的考察,均可引为前述要求的佐证。具体案情详见《杭州互联网法院发布数据和算法密切十大典型案例》,载北大法宝2022年8月,https://www.pkulaw.com/lar/42485249caa0d026c22cccec9520227ebdfb.html?way=listView。

数字司法的建设、数字与司法的融合,既应表现为制度之变和形态之变,更需深入至理念之变与思维之变。在技术发展和虚拟世界的塑造中注入司法思维,强调权利保障、权力制约、公平参与等理念的重要性,在解决纠纷的基础上,充分发挥司法的规则创制和社会引导的职能,在部分研究看来,司法、法院的职能主要可分为立法、社会控制和纠纷解决三个类别,参见[美]马丁·夏皮罗:《法院:比较法上和政治学上的分析》,张生、李彤译,中国政法大学出版社2005年版,第35-38页。为数字社会的建设、数字经济的发展及数字法治格局的形成提供指引。而在司法组织及其工作的考量标准、价值追求中,也可适当吸收数字发展的规律与趋势,促使司法机关有效辨别物质世界和虚拟世界的治理重心,结合数字时代的实际需要与发展脉络制定治理策略,摆脱物质世界规则的拘束。依托司法思维、理念和技术要求、特征的双向融合与适应,不论是以数字技术办理数字案件,或是以传统形式办理数字案件,又或是以数字技术办理普通案件,抑或是数字技术与案件类型的混合式、分段式衔接,均可归属于数字司法建设及其特性彰显的范畴之中。以思维、理念的转向引导形态、制度的重构,方可真正达至数字化与法治化相互支撑、相互促进、共同发展的理想状态。

(四)以兼容并蓄的理念作为重要指引

组织载体的变革、规范基础的完备和理念指引的转向,使得数字司法实质化、独立化的发展已是具有现实意义的抉择,而对技术演进趋势的呼应、新型司法模式内涵的拓展及其定位的厘清,还将进一步凸显“数字”属性的时代价值。然而,相较于对价值、地位的对比与位阶排序,数字司法可区分性、可识别性特征的突出,侧重于其与诸类司法模式关系的辨析。尤其在规范基础和理念指引的特殊性日渐成型的趋势下,前述举措的必要性愈加凸显。作为智慧司法、互联网司法迭代的产物,数字司法的创设不仅并未隔绝对新型司法模式既有成果的参照,而且在制度设计和实际运行中也将展现出包容、协调的特征。

其一,对民事司法、刑事司法、行政司法的数字化聚合。以《网络安全法》《数据安全法》《密码法》为代表的新型法律规范的增设,确已在一定程度上塑造起以技术为中心,以新型问题处置为主旨的规范体系,为信息、数据、网络等要素的界定与保护提供了稳固的制度基础。但是,前述规范的创制主要源自于权益特殊性的显现、特定案件数量的剧增,以及其应对模式专门化建构的需要,远未实质性动摇行为属性和责任类型的界定。基于违法行为性质、权益损害程度和惩戒措施严厉性等实体因素的综合考虑,以民事、刑事、行政法律为核心的规范体系依然占据着基础性地位。《密码法》第41条、《数据安全法》第52条和《网络安全法》第74条的设置,均可作为例证。因此,仅以问题处置的专属性为视角,则数字司法的创设应当视为民事司法、刑事司法和行政司法在数字领域的集中和深化,建构起与环境司法、海事司法相近的、基础性司法的次级存在——特殊司法模式,而非对民事司法、刑事司法和行政司法的替代。

其二,与对抗式司法、合意式司法和恢复式司法的相互促进。由于程序运行模式、价值理念与工作目标的调整,数字技术的应用与纠纷解决、案件审理形态的转变颇具相似性,都围绕程序流程及表现形式的变更而展开。倘若将对抗式司法、合意式司法和恢复式司法的产生、分化归因于对实体法实施及纠纷解决效果的考量,以诉讼氛围和工作目标的转向为表征,那么,数字化转型的推进及其对程序流程的影响,或将趋向于程序运行外在形态的重塑与实体法实施工作的推动,以增进初始目标的实现为重心。据此,数字司法与对抗式司法、合意式司法和恢复式司法纵然具备相近的着力点,却终将显露出路径切入与改革方向的迥异。不仅司法的对抗、合意与恢复皆可获得来自数字司法建设成果的助力,数字司法亦可凭借对前述形态的适应而丰富自身的制度内涵。

其三,对数字治理体系的填补。随着数字技术的普及和数据共享的延伸,对此类情形的应对和管控必然对重大公共利益产生影响。Michael W. Muller,Mapping Paradigms of European Internet Regulation:The Example of Internet Context Control,Frontiers of Law in China,Vol.13:329,p.341(2018).去中心化、分散化等特征的显现,还将淡化司法管控的约束力和有效性。多方参与、共同协作、共担风险的治理格局业已成为数字时代的现实方向,并拥有着推进数字社会建设与数字经济发展、激发数字活力的积极效益。参见马长山:《迈向数字社会的法律》,法律出版社2021年版,第236-237页;张恒:《多元、可视、对话:数字司法的正义内涵与机制塑造》,载上海市法学会编:《智慧法治》2023年第1卷,第46页;黄磊:《论互联网法院的受案范围改革》,载《法律适用》2023年第3期,第146页。在此情形下,数字司法的建设也应避免沦为司法单方管控对“共建共治共享”格局的替代。同时,考虑到司法知识、理念和思维的内在优势,以及司法机关在规则创制与社会引导中的职能赋予,司法的介入亦将具备其他治理模式难以比拟的价值。除继续发挥自身在纠纷解决领域的终局性、权威性地位外,数字司法的引入还可承担起总结治理经验、归纳治理重点、协调治理工作,进而为整体治理格局的塑造提供指引和规范的重要职责,防范参与主体的分散和观念的繁杂异化为治理权限的冲突,乃至整体秩序的混乱。由此观之,为数字治理的“共建共治共享”目标贡献来自司法领域的助力,革新司法治理在数字时代的功能定位和价值优势,最终达至数字司法与数字治理的协调并进,方是数字司法在国家治理体系和治理能力现代化建设中的应有之意。

四、数字司法的建构路径选择

数字司法的创设,乃是以数字技术的发展为起点与主导,以司法体制的整体转型为方向,着力于推动“专业技术探索”和“专门案件审理”两类职能的相互融合,从而达至自身与诸类司法模式及数字治理渠道兼容共进的司法形态。在数字与司法双向融合、相互促进的总体要求下,数字司法的建设势必表现为司法体制与数字技术在建设、变革过程中的一致和协调。因此,对司法体制核心要素的调适、数字技术使用要求的明确,以及二者统筹机制的增补和完善,将可为数字司法的整体建构与基础要素的具现提供可行的思路指引。

(一)“一点两线多面”化的组织载体建设

作为司法形成与存在的基础性要件,对组织载体的调整不仅是维系和凸显新型司法模式独立性的必然要求,亦是司法理念及改革成果的直接印证。司法与数字的融合,数字司法的建设与展开,均无法回避对这一问题的关注。考虑到新型司法模式内涵和定位的演变,以及技术与司法相互渗透程度的进一步增强,在数字司法预期目标的引导下,组织载体的建设也将通过对智慧司法和互联网司法实践经验的整合,围绕新兴技术应用和新型问题处置两条主线展开。具体来看,除参照《四五纲要》《五五纲要》的要求,继续推进信息化平台建设,深化司法数字化、智能化、技术化改造程度外,还需以现有互联网审判组织为基础,扩充案件管辖类别和地域覆盖范围,在横向跨度上达到对民事、刑事、行政案件的囊括,有效贯彻《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》《2006—2020年国家信息化发展战略》对案件管辖范围的设计目标;在纵向上也需实现与技术发展趋势的充分衔接,将新兴技术的使用纳入司法治理的范畴之中。据此,互联网审判组织才可由涉网案件专属性走向数字案件统摄性,破除“亲民性”特征对发挥专业属性的障碍,确实树立起规制数字领域、引导数字发展的制度角色。

当然,对“两条主线”方向的明晰和具现,还应与司法实际相结合。特别在新型案件审理及其专属司法组织的建设中,前述需求将更为明显。北京、广州互联网法院设立之初,“互联网产业发达、案件较多、技术条件具备、人才储备充分”遂已成为此类司法组织设置的前提条件。而天平链存证平台、VR虚拟庭审技术、诉状与文书自动生成系统的建设,也印证了成本投入和技术门槛的客观影响。因此,为避免环保法庭建设中“有法庭,无案件”困境的重演,关于环保法庭建设中此类问题的研究,参见陈学敏:《设立环境法庭的冷思考》,载《中国环境法治》2011年第1期,第54-68页;徐平、朱志炜、杨朝霞:《论我国环境法庭的困境与出路(社会科学版)》,载《吉首大学学报》2014年第4期,第41-50页。乃至与提高效率、减轻负担预设目标的背离,对新型司法组织的设置应当灵活、多样,且与地区实际相适应。不论是省会城市、经济发达地区,抑或是数字建设亟待推进的地区,皆可在对数字发展状况、新型案件数量、成本负担压力等因素进行综合权衡后,分别选择专门化审判庭、合议庭或审判团队的形式,根据自身需要探索适宜的新型案件审理模式。未成年人案件审理组织的建设路径分化,即可作为有益的参照。参见

应培礼:《我国未成年人刑事案件“集中审理、指定管辖”原则的争议与出路》,载《南都学坛》2009年第3期,第90-91页;钟海华、魏鹏:《鹰潭对未成年人刑事案件“指定管辖、集中审理”》,载《江西日报》2014年11月30日,第2版。同时,诸如智慧法院、移动微法院、共享法庭、科技法庭和船上法庭的实践,虽然表现形式略有差异,但均可归属于新兴技术应用目标与地区实际相结合的产物。对此类状况的容许和接纳,亦将有助于推动数字司法表现形式的丰富化与目标贯彻的实质性。概言之,组织平台建设的多面拓展,理应是体现数字司法总体目标及其两条主线预期效益的可行路径。

此外,考虑到数字与司法双向推进、相互融合的需要,对两条主线与多重路径的统筹、协调,以及制度优势的凝聚和激发,还应当着重于对数字司法中心点的确立。鉴于互联网法院在技术设施建构与专业知识、经验积累中的“试验田”“样板间”地位,或可以此为基础,推动互联网法院向数字法院的转变,真正承载起探索“技术应用”与“案件审理”未来方向的职责。不仅在技术设施的建设中应当继续维持既有的领导地位,案件管辖的范围也需与其他新型审判庭、合议庭和审判团队进行区分,适当让渡对普通数字案件的管辖权,转而集中于办理重大、疑难、复杂、新颖的,可能对技术应用、数字发展和治理工作产生指导效果的案件,以规则的创制和社会的引导为最终方向。参见张恒:《多元、可视、对话:数字司法的正义内涵与机制塑造》,载上海市法学会编:《智慧法治》2023年第1卷,第48页;洪学军:《数字司法的导向模式与实现路径探究——以治理逻辑与内容创新为切入点》,载《数字法治》2023年第2期,第138页。从而在拓展新型案件专业管辖效力的基础上,实现各司法组织间管辖职权的内部分流。藉此,通过对互联网法院及后续数字法院“一个中心”地位的确立,数字司法在组织载体的建设中将最终形成“一点两线多面”的构造,组织与平台的建设则可在整体职能分流的同时,推动特定职能探索的深入及其实践成果的相互借鉴。数字对司法改造的深入、司法对技术的规制和引导,以及二者双向促进目标的实现,均将由此获得充分的路径支持。

(二)司法技术应用的规范化保障

数字技术发展的持续性与阶段性,使得司法的技术化、数字化转型始终保持着动态性的特征,技术的迭代绵延不绝、周而复始。数字司法的凝练,更宜视为对其演进历程的描述,而非最终结果的总结。基于此,面对数字化转型的深入,大数据、人工智能、区块链等新兴技术的蓬勃发展及其效益的显现,司法的数字化改造也应当维持对新生事物持之以恒的适应力和包容性,及时将技术成果转化为改革动力,进而增强内在的制度优势。《法治中国建设(2020—2025年)》的构想,亦将由此得到推动。在此情形下,不论是大数据分析报告法律效力的强化、自动识别生成系统的广泛应用,抑或是区块链存证系统的升级优化,乃至足以替代司法机关的AI法官技术的接纳,都将是符合数字化转型方向的选择。然而,在司法的技术化、数字化改造逐步深入,并延伸至司法体制整体构造的同时,对技术应用正当性、合理性的疑虑也日渐显现。在技术设计、运用尚且存有缺漏,自我调控和纠正能力有待发展的现实情景下,如何确保数字化转型贴合司法的核心属性,技术优势与制度要求的衔接得以顺利进行,还需借助于对技术理性化、规范化的保障。

1.技术规范性标准的增补

数字技术的运用及智能化、智慧化特征的凸显,固然在一定程度上削弱了司法工作对人力因素的依赖,有助于增强司法流程的正当性、规范性及其结果的客观性和准确性。但是,在弱人工智能依然占据主导地位,技术理性和机器理性难以完全湮灭人类意志的现实情形下,数字技术的设计与应用仍可视作人类意志的延续。制度理性的强调,以及其对技术理性和机器理性的补充已是必然的方向。相关研究参见童云峰、欧阳本祺:《区块链时代智能合约刑事风险的教义学限制》,载《西安交通大学学报(社会科学版)》2022年第2期,第1-12页。据此分析,在新兴技术的使用中,可以适当借鉴《人民法院在线诉讼规则》第17条的规定,明确技术设计者和所有者的责任边界。不仅在技术产品设计之初需要保证对算法、程序设置的无误性,在产品的使用过程中也应当坚持周期性的检查、维护和更新,以及突发情形出现时的及时反应与补救。倘若技术的设计、维护流程已然满足规范性标准,纵使确有不当行为发生,技术产品设计者、所有者亦可凭借注意义务和管理义务的穷尽而免于责任追究,为技术的发展和创新营造适宜的外部环境。

2.司法机关审慎义务的重申

作为司法权的承载者和司法程序的主导者,即便面临新兴技术可能造成的冲击,乃至对传统工作模式的替代,司法机关也依然占据着实施法律和解决纠纷的决定性地位。而对维系司法体制核心属性的重视,以及数字技术应用的正当化、理性化的需要,更将进一步印证司法机关秉持审慎态度和履行法定义务的现实意义。具体来看,司法机关除针对大数据、云计算等技术设计、应用的正确性和合法性展开实质性的核查外,还应当围绕技术使用的必要性及其与问题处置、最终裁决的关联性进行阐释,从而在保证技术应有的客观性与准确性的同时,切实体现技术发展对司法工作的积极效益,以及技术成果在司法领域的实际定位。由此,防范技术应用和机器思维对司法思维的掩盖,促使司法的温情在数字化转型中仍可得到留存。

3.检法机关工作联动的强化

司法体制的内部制约及其效果的发挥,还需依托于职权的适当分流和相互制衡格局的形成。唯有权力内部监督的实质性得到保证,规范标准与审慎义务的设置方可成为具备现实意义的举措。因此,在明确数字司法技术规范化要求的同时,司法机关亦可借鉴近年来数字检察改革的成果,构建司法体制内部的数字衔接机制,充分利用数字检察系统及大数据监督的核心优势,及时发现异常数据信息、分析技术问题深层诱因、完善司法技术应用的预警机制,最终实现技术监管的及时、精准、充分与全面,打破传统时空边界的束缚。藉此,可加强对司法流程中技术设计、应用的管控力度和效果,从而在塑造“数据—算力—算法”三位一体格局,以及形成“数字检察+数字司法”改革合力的过程中,确保司法机关对其技术自律目标的实现。

4.诉讼主体基本权利的保障

鉴于数字技术对程序流转和实体问题处置的深刻影响,诉讼各方参与者对数字化转型的认知、应对及其权利体系的调整,亦将拥有着维护自身权益,确保司法机关充分履行审慎义务,进而巩固技术理性的重要作用。因此,诉讼参与主体不仅应当对数字技术的启动和应用享有必要的知情权,且其对在线庭审、在线调解等可能直接触及核心诉讼权利的技术应用,还可参照《人民法院在线诉讼规则》第10条等规定的要求,根据自身意愿作出同意与否的表态。除确有特殊情形外,司法机关不宜强制启动未获得当事人认可的技术应用。如若当事人发现具体情况发生变化,或是权利行使受到严重影响,也可在阐明理由后要求司法机关及时终止特定技术的应用。简言之,同意权和及时退出权是诉讼当事人权益的重要屏障。此外,考虑到数字技术对数据信息的依赖性,Larisa-Antonia Capisizu,Legal Perspectives on the Internet of Things,Conferinta Internationala de Drept,Studii Europene si Relatii Internationale,Vol.2018:523,p.529(2018).诉讼各方对数据、信息使用情况的审查与了解,乃至要求司法机关、技术产品所有者对关键信息的保密和删除,Eldar Haber,Toying with Privacy:Regulation the Internet of Toys,Ohio State Law Journal,Vol.80:399,p.418-422(2019).还将在扩充其诉讼权利范畴的同时,保障数据安全和个人信息合理利用。

(三)司法规则体系的健全与完善

《网络安全法》《数据安全法》《电子商务法》《个人信息保护法》的制定,巩固了司法治理在数字领域的规范基础,而数字案件管辖范围的扩张及其对诸类新兴技术覆盖程度的增强,将极大推动立法成果预期效益的实现。在司法规制技术的前提条件趋于完备与充实的发展前景下,对具体工作重心和形态的调整,亦将成为融合司法理念与数字思维,推动司法治理和数字发展相互扶持,并切实贯彻数字建设总体方针的可行方案。面对实体法实施、纠纷解决与回应社会需求等多重目标的交织,对立法精神与司法实践衔接的关节——司法规则的调适,或许也可视为司法机关体现自身定位,联结立法、司法与社会需求,彰显司法治理在数字时代核心价值的重要依仗。

其一,规则类型的调整。对于司法规则引导功能的发挥和深化,首先应立足于对其重心的明确与转向。自司法技术化改造启动以来,先后产生了《人民法院在线诉讼规则》《北京互联网法院电子诉讼庭审规范(试行)》《广州互联网法院互联网金融借款、小额借款合同纠纷在线批量化解程序指引(试行)》等颇具指导意义的司法规则,在相当程度上推动了司法技术化、数字化改造的进程,而《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》等规则的出台,更是为技术与数字的司法化治理及实体法条款的贯彻创造了契机。但是,既有的规则或是以程序性引导为中心,抑或是偏向于对实体条款的进一步阐释和“规制”“惩戒”要求的强调,难以完全适应数字发展目标与司法治理思维相互融合的要求。因此,对司法规则的后续制定与调整,应当立足于网络安全、数据安全、信息保障等领域的立法探索成果,进一步增补以实体问题处置为方向的内容。其次,在规则制定的类别中,也需由对违法行为的惩戒延伸至对数字发展、数字建设的保障和推动,充分考虑数字化转型的未来趋势。通过灵活运用法律解释等方法,有效控制违法行为的认定标准及惩戒的严厉性,抑或为数字权益、数字行为的判断和保护提供参照,最终促使机械式的法律实施走向关注并回应社会的司法治理。此外,考虑到数字建设的地区性差异和整体协调性的重要价值,对司法规则内容的配置还可着重于统筹性与专项性特征的兼顾。亦即,除针对立法精神、治理目标和发展趋势展开细致化阐释外,也需在保证法律实施整体方向与理念统一性的前提下,借鉴《最高人民法院关于人民法院为北京市国家服务业扩大开放综合示范区、中国(北京)自由贸易试验区建设提供司法服务和保障的意见》《人民法院知识产权司法保护规划(2021—2025年)》的先例,对数字发展、建设确有特殊需求的地区或案件类型给予专门化、特定化的规则指引,促使司法治理在数字领域的预期效果得到充分显现。

其二,统一化数据共享平台的建设。司法规则创制与实践需要的紧密结合,还将借力于信息交流渠道的畅通及参与主体的多元化设置。缘于制度起源的考虑,司法规则的创制始终呈现出以司法机关为主导的结构特征,与去中心化、分散化属性突出而“共建共享共治”格局日渐成型的数字治理领域的要求,存在较为明显的差异。因此,考虑到充分发挥司法规则指导效力,增强其内容合理性、理念先进性的目标,还应当对司法规则的制定流程进行优化和改造。尤其在信息交互、数据共享成为常态的现阶段,参考近年来司法大数据平台、协同治理机制的实践成果,参见中华人民共和国最高人民法院编:《中国法院的互联网司法》,人民法院出版社2019年版,第26-29页。构建统一化的数据共享平台,引导包括司法机关、社会组织、普通个体在内的多方主体共同参与、共同建设和资源共享,可在保证数据信息充沛性和交流便捷性的同时,切实推动司法规则的创制,维系其应有的时代性、科学性和指导性优势,发挥司法规则引导数字司法建设,吸纳数字理念和思维,进而反哺司法领域的预期效力。

其三,数字法院宏观指引地位的发挥。针对组织载体的体系变革,司法治理的重心转向于数据信息来源的多样化、复杂化演变,无论是对司法规则内容合理性与科学性的维持,或是对其目标统一性和可操作性的保证,均将依赖于来自宏观视角的统合与指导。考虑到互联网法院及后续数字法院在统筹数字司法整体建设,推进司法与数字双向融合等工作中的核心地位,应赋予此类机构必要的权限,鼓励其对数据、信息进行整理与分析,并制定相对应的指导规则。藉此,不仅可较好地实现司法规则效力的普适性,也将充分发挥互联网法院、数字法院在专门技术和专业知识、经验领域的特有优势,从而在组织载体建设和司法规则创制的相互衔接过程中,促进双向融合理念在数字司法整体建构流程中的贯彻。

五、结语

数字司法,既是技术化、智能化改造在司法领域的延续,亦是司法化、规范化要求在数字治理环节的重申。恒定性与动态性、规范性与流变性特征的并存,虽然在一定程度上增添了数字司法设计、建设和运行的负担,却也凸显了此类司法模式的制度特色,以及其在数字治理工作中的积极效益。

数字司法的建设,绝非是数字技术对司法体制的“添附”,抑或是司法工作对数L5kFEKgE9+n3RkqQiUC+q297MdrLSAJIhrBlLh+1bI4=字发展的“禁锢”。唯有舍弃对技术发展潮流不竭余力的追寻和司法传统格局固步自封的坚持,厘清技术维度和司法维度相互交织、难以割裂的现实趋势,将数字思维与司法理念注入整体建构流程之中,塑造起适应于彼此的“数字形象”或“司法样态”,方可切实达至数字与司法双向融合、共同发展的理想方向。摆脱了简单的形态改造和单向度的理念侵蚀,数字司法的建构及其核心效益的体现,应当以理念的交互与借鉴为前提,依托理念之变引导制度之变、形态之变的有序化和深入化展开。

System Inspection and Pattern Construction of Digital Justice

LV Ziyi

(Institute of Law, China Law Society,Beijing 100081,China)

Abstract:Originating from the need for legal implementation and dispute resolution, the judiciary has played a pivotal role in the national political and legal system since its inception due to its unique functional positioning and institutional connotation. It can be seen as a continuation and inevitable requirement of legislative work, as well as one of the core components of the national governance system. Especially in the current stage, the construction, adjustment, and reform of the judiciary are showing irreplaceable practical value. At the same time, as the interface between law and society, as well as the intersection of the concept of rule of law and social needs, the operation, construction, and evaluation of the judiciary have always been difficult to abandon its attention to the social environment and its development trends. It may even evolve based on its response to external realities, and in turn promote the maintenance and development of internal benefits. With the formulation of the 14th Five-Year Plan as a symbol, the pursuit of digital development goals and the construction of a digital China have become necessary for China to keep up with the wave of information revolution, grasp the trend of the times, and enhance its competitive advantages. The construction of a digital society, the improvement of the level of digital government, and the creation of a digital ecosystem are also desirable directions for the future. In view of this, the promotion and construction of digital justice may also be an ideal direction to conform to the trend of the times and reform the judicial paradigm. The emergence of many studies has confirmed the value and effectiveness of such judicial models. However, the emergence and construction of digital justice still face severe challenges. Only in the process of integration of justice and technology, there have been smart justice, Internet justice and other models. The confusion of doubts about digital justice’s influence, force and reform effect, and even the move to attribute digital justice to the informatization construction of the judicial administration system, will cause considerable obstacles to the confirmation of the practical significance of digital justice and the clarification of its connotation. It should be noted that the establishment of digital justice stems from the doubts and debates about intelligent justice and Internet justice, and also focuses on the response to the future reform of the new judicial

models and the judicial needs of the information age, with the filling of existing gaps and the embodiment of the era attribute as the starting point and foothold. To sum up, digital justice should not only fully absorb the beneficial experience of smart justice and Internet justice in the application of emerging technologies and the trial of professional cases, but also focus on reducing the excessive emphasis on technical or professional features and the possible negative effects, and finally shape the coexistence pattern of “digital transformation of justice” and

“judicial regulation of digit” in the two-way promotion and deep integration of digit and justice. The basic form of digital justice can also be revealed based on this. In contrast, one-dimensional approaches such as “using technology to transform the judiciary” or “relying on judicial restrictions on technology” cannot fully express digital justice. Therefore, the construction of the Chinese model of digital justice and the clarification of the core content of digital justice should be explored with the joint assistance of criticism, absorption, and transformation of traditional models, as well as digital innovation, in order to determine the actual form of digital justice.

Key words:digital justice;smart justice;Internet justice;digital transformation;judicial governance