为完全赔偿原则声辩

2024-09-29徐博翰

摘要:完全赔偿原则是损害赔偿制度的价值归宿,体现了矫正正义的基本价值,并且符合财产规则厘定的权利保护秩序。损害赔偿请求权是受害人遭受侵害的主观权利的继续,是对不法行为导致的财产变动的矫正。完全赔偿原则不适用于无过错责任和公平责任,因为这些责任不以矫正正义为基础。差额说是实现完全赔偿原则的技术方案。损害归责可以应对结果损害过于庞大的问题,并且与完全赔偿原则不冲突。与有过失规则和损益相抵规则也是完全赔偿原则范围内的必要修正。完全赔偿原则的例外是一般责任减轻条款与定额赔偿制度。精神损害赔偿和财产损害赔偿以双轨制的方式各自独立发展,完全赔偿原则不适用于精神损害赔偿。

关键词:完全赔偿原则;矫正正义;财产规则;差额说;损害归责;精神损害赔偿

中图分类号:D923.6 文献标志码:A

收稿日期:

2024-04-22

基金项目:2024年度中央高校基本科研业务费专项资金项目“违约责任再履行机会研究”(3132024320)

作者简介:徐博翰,男,大连海事大学法学院兴海副教授。

文章编号:2096-028X(2024)03-0069-14

损害赔偿制度是民法的重要组成部分。在中国民法“权利—义务—责任”的三元构造中,民事责任的承担方式主要是损害赔偿。近十余年来,学者们逐渐认识到,过去的研究注意力多放在责任基础层面,也就是探讨违约责任和侵权责任的构成要件,而对它们的法律后果——损害赔偿的讨论不够丰富,需要加强。参见徐银波:《侵权损害赔偿论》,西南政法大学2013年博士学位论文,第4页。经过学者们的努力,中国法学界对损害赔偿制度的认识加深了,也产生了很多代表性成果,参见许德风:《不动产一物二卖问题研究》,载《法学研究》2012年第3期,第87页;孙鹏:《“蛋壳脑袋”规则之反思与解构》,载《中国法学》2017年第1期,第268页;吴国喆、长文昕娉:《违约获益交出责任的正当性与独立性》,载《法学研究》2021年第4期,第111页;孙良国:《论替代交易规则的适用要件》,载《法学》2024年第4期,第124页。其中不乏探讨损害赔偿范围、损害赔偿方法等问题者。然而,损害赔偿制度的底层逻辑很少被人关注,只有较少的学者较为彻底地从损害赔偿制度的基本价值层面去阐述完全赔偿原则及其制度表达。参见周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,载《环球法律评论》2015年第2期,第99-102页;徐建刚:《论损害赔偿中完全赔偿原则的实质及其必要性》,载《华东政法大学学报》2019年第4期,第159页。这种研究缺失导致了作为损害赔偿制度之基本价值的完全赔偿原则虚化,不仅频繁遭受质疑,而且也未能在立法和司法过程中发挥应有的作用,导致了中国损害赔偿制度的价值迷失。

上述问题暴露在《中华人民共和国民法典》(简称《民法典》)的规定缺失之中。《民法典》承担着民法规范体系化的任务,这当然也包括梳理损害赔偿制度并给予其合乎制度价值的体系化表达。这方面的范例是《德国民法典》第249条至第255条,其中,第249条第1款是损害赔偿制度的一般条款,其规定,损害赔偿应当使受害人恢复至“如同引起损害赔偿义务之事件未发生”的状态。其完整地表达了完全赔偿原则。鉴于损害场景多如牛毛,仅靠一般条款,并不能处理所有个案,因此需要在一般条款基础上,针对个别情形加以修正。这些修正既包括第249条至第255条的其他规则,也包括通过学说与案例发展出的规则。与《德国民法典》不同,中国立法者并未构想损害赔偿制度的一般条款。这不仅仅是由于《民法典》未设债编通则,而且,即使审视总则编、合同编和侵权责任编涉及损害赔偿的相关条文,也不存在相当于《德国民法典》第249条第1款、能够承担其规范功能的条款。《民法典》第584条规定,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,该规定缺乏实质内容;第1184条规定,侵害财产的损害赔偿,按照损害发生时的市场价格或其他合理方式计算,该规定过于技术化,缺乏价值指引。

这种状况是可以接受的吗?这可以从“吉林市黄金查扣案”

中获得答案。在该案中,吉林市公安局查扣当事人黄金46公斤余,后当事人被宣告无罪,理应获得赔偿,问题在于如何界定赔偿范围。在最初的国家赔偿决定书中,当事人只获得按照没收时的市场价格计算的价值赔偿,计300余万元;而在后来的赔偿复议决定书中,当事人获赔同样重量的黄金,按照当时的市场价格达1 000余万元。按照《德国民法典》第249条第1款,当事人获得黄金返还毫无问题;然而,按照《民法典》第1184条,侵害财产的损害赔偿范围“按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算”,当事人只能获得300余万元的赔偿,这显然是不公平的。当然,有学者为该规则进行了辩护,认为如果按照损失发生时的市场价格计算显失公平,则可以适用“其他合理方式”计算损害赔偿范围。参见邹海林、朱广新主编:《民法典评注:侵权责任编(1)》,中国法制出版社2020年版,第235页。但是,这个辩护是不成功的。第一,它没有指明合理方式的价值基础。如果损害发生时市场价格公式失灵了,法官又到哪里去寻找更公平的公式,又如何证明它公平?

第二,通过公平原则对规则进行修正,只应该发生在边缘事例中。因为,首先,边缘事例中往往存在相互冲突的价值,因此规则遭遇局限是可能的;其次,立法者在设定规则时不易设想边缘事例,因而是可以谅解的。然而,“吉林市黄金查扣案”无疑是侵害财产损害赔偿的核心事例。

徐博翰:为完全赔偿原则声辩

为什么会出现这样的窘境?因为《民法典》第1184条只是一个技术化的损害计算方法,缺乏对损害赔偿价值目标——完全赔偿原则的表达。它只是实现完全赔偿的很多计算方法之一,所以它遇到例外就不意外了。除了损害发生时的市场价格公式,还有其他计算方法可以实现完全赔偿。例如,一个紫砂壶被人打碎,如果打碎之前就已经以10万元售出,则10万元就是受害人的损失。如此就能理解第1184条中“其他合理方式”的含义——“合理性”的判准,是完全赔偿原则。第1184条没有将它表达出来,没有从规范意义上界定损害赔偿的应然范围。只有从损害赔偿制度的价值基础出发,以更规范的而非技术化的方式确定损害赔偿范围,才能保证规则设计合乎制度价值,并且因此具备制度弹性。

与《民法典》过于技术化的僵硬规定相反的是,学术界有时又倾向于非常自由化的损害赔偿范围确定方式。例如,有学者对完全赔偿原则表示怀疑,认为损害赔偿的范围应当用更灵活的动态系统论或比例责任等方式来确定。参见叶金强:《论侵权损害赔偿范围的确定》,载《中外法学》2012年第1期,第165页;郑晓剑:《侵权损害完全赔偿原则之检讨》,载《法学》2017年第12期,第170-171页。然而,这种观点又走向了损害赔偿范围过于灵活、以至于缺乏标准的极端。

如上所示,缺乏对损害赔偿制度基本价值的探讨,会使损害赔偿范围的确定失去准星。在损害情形的万花筒中,靠经验主义摸索“合理”的损害赔偿计算方式,成功希望渺茫。动态系统论和比例责任对大量的损害赔偿范围问题也没有提供具体的帮助。因此,首先要明确的,就是损害赔偿制度的基本价值。应当回到传统大陆法系损害赔偿法教义中、对完全赔偿原则加以清晰地阐述。在此基础上,可以探讨实现完全赔偿原则的各种计算方法,以及完全赔偿原则的局限性和例外。

一、完全赔偿原则的正当性

(一)矫正正义是完全赔偿原则的价值基础

在历史上相当长一段时期内,完全赔偿原则乃至统一的损害概念都不存在。在古代法中,法律后果取决于具体的诉,哪些损害或罚金可以主张,要视当事人所主张的诉是否支持它而定。“对罗马人而言,损害赔偿的一般概念……是陌生的。他们所了解的只是个别的、需要特别判断的损害事实构成……给付内容的确定还特别取决于所能主张诉讼的类型。”[德]马克思·卡泽尔、[德]罗尔夫·克努特尔:《罗马私法》,田士永译,法律出版社2018年版,第364页。例如,《十二铜表法》规定,以手或棍棒打折人骨,若受害人为自由人,则罚金300阿斯;若因严重的身体侵害导致重要肢体不可用的,则只要双方未就罚金达成一致,受害人可以对加害人施加同样侵害;将他人材料修建到自家房屋中的,支付双倍材料价值罚金。Wagner, Deliktsrecht, 14. Aufl., Vahlen, 2021, S. 6.由此可见,罚金数额乃是由诉直接规定,其作用亦不局限于补偿损失,而是兼具惩罚与抚慰的功效。Wagner, Deliktsrecht, 14. Aufl., Vahlen, 2021, S. 6.“诉”意指“被认作合法权利的法庭起诉或诉讼”Windscheid/Kipp,Lehrbuch des Pandektenrechts, 9. Aufl., Rütten & Loening, 1906, Bd. 1, § 44 S. 189.,即请求得到法庭认可的意思,对应于今天请求权的含义,只是还包括程序法的内容。参见金可可:《论温德沙伊德的请求权概念》,载《比较法研究》2005年第3期,第114页。这种在一个诉上绑定构成要件、法律后果以及诉讼程序的古代法模式,叫做诉权模式。Schubert, Die Wiedergutmachung immaterieller Schden im Privatrecht, Mohr Siebeck, 2013, S.22.

损害赔偿制度和完全赔偿原则都是法学发展的成就,二者的发展均归功于近代的自然法学派。完全赔偿原则来自于自然法上的正义观念,特别是受到了由西班牙的萨拉曼卡学派所主张的修复说的影响。根据修复说,损害赔偿是亚里士多德所谓“矫正正义”的体现,旨在矫正当事人之间失衡的利益关系,加害人应当返还从对方不当取得之利益。Brand, Schadensersatzrecht, C. H. Beck, 2010, S. 14.人享有自卫的自然权利,

可以对加害者施以同样的报复,这是完全赔偿的源起。Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, Mohr Siebeck, 2015, S.22, 30.在萨拉曼卡学派之后,这种观点在16世纪至17世纪开始流行。格劳秀斯在《战争与和平法》中再次确认了这种报复正义观。首先,格劳秀斯将损害赔偿与不法行为联系在一起。他提出,“恢复”是战争的正义理由。恢复指向“我们的”或“欠我们的”东西。恢复是指根据自然法归还因不法行为所欠之物。“恶行”是指任何违背人们一般或特定品质的作为或不作为的罪过,这种罪过会引起损害赔偿义务。Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, Mohr Siebeck, 2015, S. 28.其次,格劳秀斯将损害界定为权利的反面。他认为,损害是对他人利益的减少或剥夺,他人的利益既包括自然权利(例如生命、人身安全、名誉、荣誉和行动自由),也包括由人类制度(例如财产、契约或法律)所形成的法律地位。Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, lib. II, translated by F. W. Kelsey, Clarendon Press, 1925, cap. XVII, §II.最后,格劳秀斯赞成完全赔偿,他认为,损害赔偿范围应当包括孳息损失、所失利益,甚至包括意外的结果损害。“梧桐案”是格劳秀斯用以说明其理论的案件:放火烧毁梧桐树时,火势意外蔓延到邻居家,导致邻居家被烧毁。尽管邻居家被烧毁是纵火者意料之外的后果,但是,他仍然要为该结果负责。Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, lib. II, translated by F. W. Kelsey, Clarendon Press, 1925, cap. XVII, §XII.从格劳秀斯的观点中,可以清晰地勾勒出今天的完全赔偿原则的主要内容。

在格劳秀斯之外,还有许多自然法学家们都对完全赔偿原则进行了阐述。他们认为,损害赔偿之目的在于恢复理想状态,消除因伤害而引起的不利益。Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, Mohr Siebeck, 2015, S. 119.这种观点常常以数学化的语言得到表达。例如,贡德林(Gundling)认为,加害人必须弥补亏空,Gundling, Ausführlicher Discours über das Natur und Vlckerrecht, Spring, 1734, S. 138 f.而鲍姆加藤(Baumgarten)则认为,侵权人必须消除被侵权人所遭受的差额(Differenz)。Baumgarten, Ius naturae, Hemmerde, 1763, § 50 ad K. § 990.差额说的雏形已经出现,《德国民法典》第249条第1款基本上是这种观点的重述。

与自然法学说在那个时代的勃兴不同,欧洲法律中的损害赔偿制度在当时滞后于先进的自然法思想,诉权模式仍然广泛存在。例如,在德国,日耳曼法中的“赔命价”制度,以及罗马法中的“侵辱之诉”都继续存在,这些制度依托于诉权模式,其法律后果也不是纯粹补偿性质的,而是兼具补偿与惩罚的性质。参见高仰光:《萨克森明镜研究》,北京大学出版社2008年版,第146-147页;[德]马克思·卡泽尔、[德]罗尔夫·克努特尔:《罗马私法》,田士永译,法律出版社2018年版,第549页。直到19世纪,随着自然法思想的影响逐渐扩大,新的法学观念逐渐被接受而成为法律,德国共同法中的诉权模式才真正式微,具体表现为刑事责任和民事责任分家,以及民法里纯粹补偿性质的损害赔偿制度被正式确立,成为侵害民事权利的主要救济。Vergau, Der Ersatz immateriellen Schadens in der Rechtsprechung des 19. Jahrhunderts zum franzsischen und zum deutschen Deliktsrecht, Universittsverlag Potsdam, 2006, S. 73 f.至此,民事权利—民事义务(侵害,或义务违反)—民事责任(损害赔偿)的构造才真正落地,成为实定法上的构造。

(二)完全赔偿与法经济学:财产规则的主导地位

完全赔偿原则的正当性也可以通过法经济分析获得证明。该证明基于以下两点:第一,在“卡梅框架”中,财产规则是一个强调自由和人之尊严的社会应当优先选取的权利保护模式;第二,尽管有“事后赔偿”的外衣,完全赔偿原则还是更接近于财产规则的权利保护模式,而不是责任规则——对这一点,卡拉布雷西(Calabresi)和梅拉米德(Melamed)未能正确地认识到。

按照卡拉布雷西和梅拉米德的看法,法律对权利的保护可以采取财产规则、责任规则或者不可让与规则来实现。所谓财产规则,是指权利非经权利人自愿出售,就不可被转让的模式,此时,出售价格反映了权利人对权利的主观估值;所谓责任规则,是指权利可以根据集体决定的客观价值、非经权利人同意而被褫夺,而权利人只能得到客观价值补偿的模式。Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, Harvard Law Review, Vol.85:1089, p.1105-1106(1972).就财产权利的保护而言,通常并不会涉及不可让与规则,因为不可让与的权利一般是关乎人格尊严和人的自由发展的人身权利,而这在财产法或合同法中是较为少见的。在市场自发交易成本高昂,从而使得有效率的资源配置无法实现时,责任规则应当胜出。Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, Harvard Law Review, Vol.85:1089, p.1107, 1110(1972).但是,责任规则既无法准确衡量,也无法迁就每个人对权利的主观评价,还违背了尊重个人自由的基本伦理。正因如此,爱普斯坦(Epstein)和克朗曼(Kronman)在不同的法律部门强调了财产规则的支配地位。爱普斯坦认为,财产规则保障了权利的明晰性、交易的自愿性、市场的流动性和效率,而普遍的责任规则会导致“普遍私人征用”的混乱和不稳定状态,使市场秩序难以建立。Richard A. Epstein,A Clear View of the Cathedral: The Dominance of Property Rules, Yale Law Journal, Vol.106:2091, p.2097-2099(1997).克朗曼认为,在市场中不易获得替代货物时,特定履行可以避免过低赔偿的风险。Anthony T. Kronman,Specific Performance, University of Chicago Law Review, Vol.45:351, p.364(1978).他还主张适用推定信托的获利交出制度,消除卖方“一物二卖”、将财产规则转化为责任规则的动机。Anthony T. Kronman,Specific Performance, University of Chicago Law Review, Vol.45:351, p.380(1978).爱普斯坦和克朗曼都主张财产规则的支配地位,原则上不认同责任规则的“征收+客观价值补偿”的权利保护方案。

接下来的问题是,损害赔偿——特别是完全赔偿,究竟是财产规则,还是责任规则?卡拉布雷西和梅拉米德似乎认为,通过事后赔偿来保护权利,所采取的是责任规则。他们指出,如果受害人有不被伤害的权利,则加害人只能在事前与受害人谈判,购买“剁掉一只胳膊或一条腿的权利”,而这种谈判是极其昂贵的,会阻碍很多活动;因此,通过责任规则保护受害人是合理的,也就是在事故发生后对受害人予以补偿。Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, Harvard Law Review, Vol.85:1089, p.1108-1109(1972).然而,这段论述显然是不正确的。首先,按照权利位阶,人身权不可能只受责任规则的保护。它还应当受不可让与规则的保护。人们不能购买“剁掉一只胳膊或一条腿的权利”,正如自愿出售肾脏的合同是无效的。这样的交易不是因为交易成本过高而未发生的,相反,它是被禁止的。其次,这段论述忽略了侵权禁令(绝对权请求权)。例如,《民法典》第1167条规定,对人身权、所有权和其他法益可能遭受的侵害,潜在受害人有停止侵害、排除妨碍、消除危险之请求权。显然,人们享有受禁令保护的人身权和所有权,这绝不是责任规则。

对损害赔偿之目的,爱普斯坦的认识比卡拉布雷西和梅拉米德更加准确。他认为,法院可以通过计算损害赔偿的方式,授予“事实上的财产规则保护”。例如,在罗马法中,拿走原告之物的被告可以保留该物,但他需要为该物支付赔偿。支付的赔偿额由原告确定,原告可以将价格设定在高于市场价格的水平。这种做法敦促被告归还而不是保有该物,因此实际上反映了对财产规则的偏好。Richard A. Epstein,A Clear View of the Cathedral: The Dominance of Property Rules, Yale Law Journal, Vol.106:2091, p.2096(1997).为了防止加害人故意制造不能恢复原状的损害、将财产规则强行转化为责任规则的企图,法律还设置了惩罚,例如刑罚、惩罚性赔偿等措施。Richard A. Epstein,A Clear View of the Cathedral: The Dominance of Property Rules, Yale Law Journal, Vol.106:2091, p.2100-2101(1997).

在刺破“损害赔偿就是责任规则”的面纱之后,可以发现,完全赔偿原则实际上维护了财产规则所确立的权利保护秩序。就侵权法而言,完全赔偿原则以恢复原状或恢复原状费用作为优先赔偿方式。就合同法而言,违约损害赔偿确实不如实际履行更接近财产规则。Riehm, Der Grundsatz der Naturalerfüllung, Mohr Siebeck, 2015, S. 163.德国法和中国法承认实际履行原则,合同债权已经得到了财产规则的保护。问题在于,在履行不能时,债权人只能诉诸替代给付的损害赔偿,此时适用财产规则还是责任规则,不无疑问。关于替代给付的损害赔偿的性质,可以借助对普通法的分析来掌握:在标的物可替代时,普通法以损害赔偿为优先救济。但是,这并不意味着财产规则失效。第一,在标的物可替代时,市场会产生丰富的价格信息,有利于衡量违约造成的全面损害,避免赔偿过低引起的“私人征收”问题。Anthony T. Kronman,Specific Performance, University of Chicago Law Review, Vol.45:351, p.364(1978).第二,在普通法中,替代交易制度发挥着更重要的作用,弥补了实际履行原则缺失的漏洞。美国法学家詹姆斯·怀特(James J. White)等教授认为,替代交易规则将作为非违约方的买方置于与继续履行相同的地位,而且能够使买方实现合同的主要目标,即获得所需的货物。James J. White & Robert S. Summers, et al., Uniform Commercial Code (7th Edition), West Academic Publishing, 2022, p.249.在标的物不特定的前提下,替代物与原物对债权人而言无差别,债权得到了如同实际履行时一样的保护。因此,普通法上的预期损害赔偿和替代交易规则都属于“事实上的财产规则保护”,大陆法系中的替代给付的损害赔偿也是如此。对债权人予以完全赔偿,可以有效地阻遏债务人“私人征收”,使债权人与履行时相比无差别——这符合财产规则的权利保护范式。

综上所述,鉴于财产规则在权利保护中的支配地位,应该以符合财产规则的完全赔偿原则作为损害赔偿的尺度。

(三)契合完全赔偿原则的责任基础

完全赔偿原则体现权利继续思想:损害赔偿是受害人被侵害的主观权利或法益之替代和转化。受害人被侵害的权利或法益继续存在,并转化为损害赔偿请求权。参见王泽鉴:《损害赔偿》,北京大学出版社2017年版,第67页;Brand, Schadensersatzrecht, C. H. Beck, 2010, S. 14.不论是自然法学派通过报复说对损害赔偿制度的阐述,还是法经济学中的财产规则对权利侵害赋予充分赔偿的主张,都可以说明,损害赔偿的性质,应当是受侵害的主观权利的继续。在责任基础层面,债的同一性理论可以作为权利继续思想之佐证:违约损害赔偿为原债权的扩张或内容的变更,与本来的债权具有同一性。参见韩世远:《违约损害赔偿研究》,法律出版社1999年版,第10页;王泽鉴:《债法原理》,北京大学出版社2013年版,第82页。替代给付的损害赔偿覆盖债权人原有的履行利益,亦为履行利益之实现方式。Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, 21. Aufl., C. H. Beck, 2015, Rn. 342.过错侵权责任同样体现权利继续思想,旨在矫正不法行为所造成的影响,恢复受害人的主观权利。

有一种观点认为,无过错责任中的最高额赔偿或者公平责任是完全赔偿原则的突破或者例外。参见周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,载《环球法律评论》2015年第2期,第103页;郑晓剑:《侵权损害完全赔偿原则之检讨》,载《法学》2017年第12期,第161-162页。这种观点没有从价值基础上分析完全赔偿原则,因此,它是不够深入的。完全赔偿原则基于矫正正义,与基于分配正义的无过错责任和公平责任在价值基础上相扞格,原本就不应该适用于这些责任,相反,它适用于违约责任和过错侵权责任。“私法在功能上其实就是划定各人自由活动范围的规则。”易军:《私人自治与私法品性》,载《法学研究》2012年第3期,第69页。就积极面而言,契约以自由合意的方式,为“应为”划定了范围。就消极面而言,过错原则为“勿为”划定了范围。参见吴晓晨:《先期允诺法律约束力的类型化解释》,载《中国海商法研究》2023年第1期,第80页。违约和过错侵权逾越了上述范围,构成不法侵害,因而产生债务,这是基于矫正正义的,与完全赔偿原则的价值基础相一致。正是由于价值一致,损害赔偿法(参考《德国民法典》第249条至第253条)可以作为公因式提取出来,纳入债编总则中,而将具体责任基础作为债的发生原因分列到债编分则中。提取不会导致价值断裂,理由是损害赔偿法与责任法在价值上是统一的,都产生于矫正正义。

与违约责任和过错侵权责任不同,无过错责任和公平责任是分配正义的体现。参见王利明:《侵权责任法》,中国人民大学出版社2016年版,第66、71页;Larenz/Canaris, Schuldrecht Bd. II 2, 13. Aufl., C. H. Beck, 1994, S. 354, 607.无过错责任的正当性不在于矫正不法,因为从事具有一定危险的作业并非不法行为,而是权衡得失之后,法律允许乃至鼓励的合法行为。参见王利明:《侵权责任法》,中国人民大学出版社2016年版,第66页。例如,经营核电站当然会带来风险,但其并非不法行为,否则法律就应当予以禁止。如果经营中的核电站因为天灾而造成核事故,并不能说经营者做错了任何事。无过错责任是立法者对“不幸”的分配。Larenz/Canaris, Schuldrecht Bd. II 2, 13. Aufl., C. H. Beck, 1994, S. 608.

分配正义以被分配对象的特质作为分配依据,而非一视同仁地给予同等保护,Salomon, Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles, A.W. Sijthoff’s uitgeversmij, 1937, S. 26. 因此无过错责任有特定的适用范围、与特定危险作业有关,而不是针对一般人、一般行为的责任。Larenz/Canaris, Schuldrecht Bd. II 2, 13. Aufl., C. H. Beck, 1994, S. 608.“作为不法行为责任之基础的,可以是任意(不法)行为;而作为危险责任之基础的,只能是特定的、被法律认定为特别危险的物或活动。”Canaris, Grundstrukturen des deutschen Deliktsrechts, VersR 2005, 577, 579.无过错责任是实定法对风险和不幸的分配,法律在作出这些分配的时候,要考虑具体的政策目标。参见易军:《私人自治与私法品性》,载《法学研究》2012年第3期,第72页。因此,无过错责任体现出政策性、妥协性,而不是自然法的要求。例如,不同的无过错责任规定了不同的、可能随时间变化的最高赔偿限额。例如,《国务院关于核事故损害赔偿责任问题的批复》规定,核电站的营运者和乏燃料贮存、运输、后处理的营运者,对一次核事故所造成的核事故损害的最高赔偿额为3亿元人民币;其他营运者对一次核事故所造成的核事故损害的最高赔偿额为1亿元人民币。核事故损害的应赔总额超过规定的最高赔偿额的,国家提供最高限额为8亿元人民币的财政补偿。又比如,《蒙特利尔公约》第21条至第23条规定了国际航空运输中人身伤害和货物损害的赔偿责任限额,人身伤害或死亡的赔偿以每个受害人10万特别提款权为限;又根据第24条第1项,保管人须每5年检查公约第21条至第23条所规定的数额。目前经过调整后,人身伤害或死亡的赔偿限额为128 821特别提款权。这种具体化、区别化的损害赔偿规定正是无过错责任政策性、妥协性的体现。同理,公平责任考虑加害人与受害人各自的财产状况以定赔偿增减。参见王利明:《侵权责任法》,中国人民大学出版社2016年版,第71页。这些责任基础与完全赔偿原则在价值理念层面大异其趣。因此,无过错责任和公平责任不应该适用完全赔偿原则。

二、完全赔偿原则的实现路径与衡平校正

在确证完全赔偿原则的正当性之后,下文从价值理性转入工具理性层面,探讨如何在法律中通过具体技术方案实现完全赔偿原则,以及如何在完全赔偿原则到达边缘时,通过衡平规则对其进行修正。

(一)以差额说实现完全赔偿:财产主义与受害人主义

差额说是实现完全赔偿原则的基本方法。蒙森(Mommsen)在《论利益说》中提出利益说,又称差额说,建立起了统一的损害概念。Mommsen, Zur Lehre von dem Interesse, Schwetschke, 1855, S. 3, 5. 其他文献中也有对蒙森之著作及差额说的评述,参见曾世雄:《损害赔偿法原理》,中国政法大学出版社2001年版,第118-119页;Lange/Schiemann, Schadensersatz, 3. Aufl., Mohr Siebeck, 2003, S.27 f.;Brand,

Schadensersatzrecht, C. H. Beck, 2010, S.22.差额说以“假设侵害未发生时之受害人财产”与“受害人遭受侵害后的实际财产”的差额认定损害。Mommsen, Zur Lehre von dem Interesse, Schwetschke, 1855, S. 3.差额说主要具有两方面的规范含义。第一,损害计算的“财产主义”,即只以受害人财产变动作为衡量损害的基准,使得损害独立于责任基础(对应于古代法中的“诉”)和加害人主观过错。Brand, Schadensersatzrecht, C. H. Beck, 2010, S. 22.财产主义为损害提供了客观标准,因为财产变动相比于主观恶性而言是客观的。在实际计算过程中,财产主义表现为具体的损害项目加总,因为受害人整体财产的增减是不易观察的,相反,侵害所导致的每一项积极损害和所失利益是便于观察的,将这些损害项目加总即可以得到全部损害。Honsell, Herkunft und Kritik des Interessebegriffs im Schadensersatzrecht, JuS 1973, 69, 70 f.第二,观察视角的“受害人主义”,在确定财产上的不利益时,从受害人视角出发,须考虑受害人之全部具体情事以定损害。参见曾世雄:《损害赔偿法原理》,中国政法大学出版社2001年版,第120页。

完全赔偿原则是差额说的理论基础,差额说是完全赔偿原则的实现方案。参见周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,载《环球法律评论》2015年第2期,第103-105页;徐建刚:《论损害赔偿中完全赔偿原则的实质及其必要性》,载《华东政法大学学报》2019年第4期,第159页;Brand,

Schadensersatzrecht, C. H. Beck, 2010, S.22.二者体现了价值理性和工具理性的结合。首先,“财产主义”将侵害导致的每一个损害项目都纳入损害范畴,这符合完全赔偿原则的意涵;其次,“受害人主义”要求从受害人视角衡量损害,这符合完全赔偿原则保护受害人主观利益的意旨。

差额说对损害项目的认定是通过条件说因果关系理论来实现的。Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, 21. Aufl., C. H. Beck, 2015, Rn. 679;Grigoleit/Riehm, Schuldrecht IV, 2. Aufl., C. H. Beck, 2017, Rn. 537 ff.条件说的检查公式是“若无则不”,即如果没有该侵害,则该损害项目必不发生。参见[德]埃尔温·多伊奇、[德]汉斯-于尔根·阿伦斯:《德国侵权法——侵权行为、损害赔偿及痛苦抚慰金》(第5版),叶名怡、温大军译,中国人民大学出版社2016年版,第22页。条件说不预设价值判断,它是纯粹自然科学意义上的因果关系,因此,即便某不利益非常遥远,不得预见,也不能否认它属于损害项目。参见[德]埃尔温·多伊奇、[德]汉斯-于尔根·阿伦斯:《德国侵权法——侵权行为、损害赔偿及痛苦抚慰金》(第5版),叶名怡、温大军译,中国人民大学出版社2016年版,第26页;Windscheid/Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9. Aufl., Rütten & Loening, 1906, Bd. 2, § 258 S. 61;Grigoleit/Riehm, Schuldrecht IV, 2. Aufl., C. H. Beck, 2017, Rn. 539.以条件说认定损害项目符合差额说的意旨,但同时也带来了结果损害范围过大甚至无边无际的缺陷,产生损害认定中的“蝴蝶效应”。如果在结果损害上也恪守完全赔偿原则,就会给加害人带来过大的且不可预见的负担。因此,从法律后果的妥当性角度出发,完全赔偿原则至少应该在结果损害的赔偿中受到必要的限制。尽管自然法学派声称,加害人必须避免任何损害,对此没有任何借口,理由是他“应该是一个通情达理的人,通情达理的人才是正直的人,正直的人才会关注未来”Gundling, Ausführlicher Discours über das Natur und Vlckerrecht, Spring, 1734, S. 103.,但是,让毫无预备也无法预备的加害人为漫无边际的结果损害承担责任是不合理的。在这时,差额说与完全赔偿原则出现了一丝裂痕。

(二)损害归责对赔偿范围的修正

以差额说界定损害,原本是完全赔偿原则所要求的;但是,差额说将过于遥远的结果损害囊括进来,反而使完全赔偿变得不合理。如何协调这种微妙的不和谐感?或者,是否应当认为,完全赔偿原则和差额说本身问题很大,应当摒弃,改采比例责任或动态系统论来确定赔偿范围?

首先,对不属于结果损害的直接损害,完全赔偿极有必要。直接损害是表征权益侵害本身的损害。参见曾世雄:《损害赔偿法原理》,中国政法大学出版社2001年版,第125页。例如,在侵害他人身体或所有权,或者在买卖合同中不交付标的物等不法行为中,受害人主张恢复原状、返还原物,或者主张替代交易费用等,就属此类。加害人应当完全赔偿,原因如下:第一,直接损害表征侵害本身,它是修复说中“受害人的”或者“欠受害人的”东西,Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, Mohr Siebeck, 2015, S. 28.应该完全赔偿。纵使标的物价格波动,或者修复花费可能超出预期,加害人也不能拒绝赔偿。例如,房子在卖出后,就是“欠买受人的”东西,房子的全部给付利益归属于买受人;此后,不论房子涨价与否,这些波动利益都属于买受人。如果出卖人又将房子卖给第三人,他应当将转卖利益交给买受人,即承担获益交出责任。参见许德风:《不动产一物二卖问题研究》,载《法学研究》2012年第3期,第90页。在标的物可替代的场合,替代交易规则也反映了应当完全赔偿“所欠之物”的法理。买受人补进替代物,其实是以给付之外的方法获得“所欠之物”,这是替代交易规则的正当性所在。参见张金海:《论作为违约损害赔偿计算方法的替代交易规则》,载《法学》2017年第9期,第134页;刘承韪、吴志宇:《违约损害赔偿中的替代交易规则解释论》,载《法治研究》2024年第1期,第43页。替代交易规则无非就是违约损害赔偿中的

赔偿恢复原状费用。Grigoleit/Riehm, Die Kategorien des Schadensersatzes im Leistungsstrungsrecht, AcP 203 (2003), 727, 736.债务人不能以“涨价不可预见”为由,拒绝赔偿超出原合同价金的替代交易费用,尽管涨价通常就是不可预见的,但是在这里可预见规则并不适用。再比如,侵害他人身体或所有权,受害人可以请求恢复原状或返还原物,加害人不能以未料到恢复原状费用高昂为由拒绝该请求。《民法典》第1184条规定的损失发生时的市场价格公式过多考虑加害人的可预见性,忽视了直接损害上利益归属的确定性,往往导致赔偿标准过低,不利于受害人。它应当被直接损害恢复原状原则取代。第二,直接损害并非侵害的衍生后果,而是两造当事人之间的利益交换对象,如果不完全赔偿,则加害人有得利的可能,财产规则确立的权利保护秩序将被破坏。还以一房二卖为例,房屋涨价的利益,要么归属于买受人,要么归属于出卖人,如果出卖人不赔偿涨价部分,他就有违约获利的动机。第三,鉴于上述利益归属上的较强理由,可预见规则通常不需要介入,但是,直接损害毕竟也比结果损害更可预见,所以,加害人也很难援引可预见规则来开脱。

其次,应当明确拒绝在损害赔偿制度中引入比例责任或动态系统论的主张。第一,这种对“软法”的偏好危害法的安定性。第二,法律是可言说的理性,无论怎么强调动态和灵活性,法律总归必须具备一定的刚性,因为它必须具备可反驳性并且经得起反驳;参见解亘、班天可:《被误解和被高估的动态体系论》,载《法学研究》2017年第2期,第45页。相反,对软法的偏好却是没有止境的,最终可能滑向自由法学甚至恣意。第三,动态系统论只是一种理论,基本上不是通行的法律方法,适用范围也较为狭窄。参见解亘、班天可:《被误解和被高估的动态体系论》,载《法学研究》2017年第2期,第56页。为了说明保留完全赔偿原则和差额说的必要性,需要回到价值理性与工具理性的基本范畴中去。完全赔偿原则体现损害赔偿制度的目标,是价值理性层面的应然追求;差额说是实现这一目标的技术方案,是工具理性层面的必要手段。问题在于,即使是最合适的技术方案,也未必总是可以完美地实现目标,手段与目标之间总有罅隙。但是,这种罅隙不足以成为否认目标正当性与手段合理性的论据。

再次,一般而言,差额说导致结果损害赔偿范围过宽的问题,需要通过损害归责来解决。损害归责是从特定责任基础出发,以该责任基础的规范目的,对损害分门别类,将过于遥远或者特定类目的损害排除在责任之外。参见韩世远:《合同法学》,高等教育出版社2010年版,第325页;程啸:《侵权责任法》(第2版),法律出版社2015年版,第221页。例如,甲向乙购买棉布,用于加工衣物,后因为对棉布单位认识错误而撤销合同。按照《民法典》第157条的规定,甲应当向乙赔偿损失,但是赔偿范围仅限于信赖利益损失,而不包括履行利益损失;具体来说,乙为履行支出的费用可获赔偿,而利润损失不可获偿。参见陈甦主编:《民法总则评注》,法律出版社2017年版,第1106页。侵权责任也要求损害可归责于加害人的行为,参见江平、费安玲主编:《中国侵权责任法教程》,知识产权出版社2010年版,第212页;程啸:《侵权责任法》(第2版),法律出版社2015年版,第221页。并通过损害归责来控制责任范围,平衡受害人保护与行为人自由。参见程啸:《侵权责任法》(第2版),法律出版社2015年版,第221页。例如,甲与乙之间发生车祸,甲受到刑事追诉,后被判无罪。甲为聘请律师支付费用若干,请求乙赔偿其律师费。在此情形中,律师费并非法律在防范车祸事故中所欲防范的损失,因此无法获得赔偿。参见王泽鉴:《损害赔偿》,北京大学出版社2017年版,第98页。违约责任同样要求责任范围之限定,将过于遥远的损害排除在违约责任之外。参见韩世远:《合同法学》,高等教育出版社2010年版,第325页。例如,某律师事务所代理某企业诉讼,因过失导致该企业败诉而支付赔偿金,造成企业资金链暂时出现困难,因而错失重大商业机会。律师事务所应当就其过失代理行为负责,并且赔偿损失;但是对该企业错失商业机会的价值,却不应当赔偿,因为,保障自身的流动资金安全是企业自己的责任,不可归责于律所的过失代理行为。

表面上看,以损害归责限制结果损害的赔偿范围是违背完全赔偿原则的。

不过,责任法和损害赔偿法二分的体系构造,给完全赔偿原则赋予了新的解释力。按照蒙森所说:“利益之概念仅包含下述意思,即它是可能的,而非现实的债务对象。利益是否存在,与赔偿该利益的请求权是否得以在法律上证成是两个彼此不同甚至可能是无关的问题。”Mommsen, Zur Lehre von dem Interesse, Schwetschke, 1855, S. 5 f.既然损害存在和在损害上成立责任是两个独立的问题,那么对完全赔偿原则就可以作出一些修正:就结果损害而言,凡是在特定结果损害项目上可归责,则该损害项目必须获得完全赔偿。类似观点参见徐建刚:《论损害赔偿中完全赔偿原则的实质及其必要性》,载《华东政法大学学报》2019年第4期,第150-151页。将部分结果损害排除在赔偿范围之外,并不违反完全赔偿原则,因为,完全赔偿原则是基于矫正正义对不当利益变动进行矫正,而不符合规范保护目的的损害,原本就不是责任的组成部分,不属于需要矫正的利益变动。这样,完全赔偿原则可以用如下命题重新表述:可归责的,或者说属于责任之组成部分的损害,都应当获得完全赔偿;相反,不属于责任组成部分的不利益,从矫正正义的角度来看,原本就不是矫正的目标,所以也不应该获得赔偿。

(三)完全赔偿原则和与有过失规则、损益相抵规则

与有过失规则是各国法上广泛采纳的制度。通常认为,与有过失规则是完全赔偿原则的例外。参见周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,载《环球法律评论》2015年第2期,第109页;郑晓剑:《侵权损害完全赔偿原则之检讨》,载《法学》2017年第12期,第161页;Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, 21. Aufl., C. H. Beck, 2015, Rn. 666;Grigoleit/Riehm, Schuldrecht IV, 2. Aufl., C. H. Beck, 2017, Rn. 525.就法律效果而言,与有过失规则确实打破了“全有全无”模式,其考虑加害人与受害人各自的过失及其对损害造成的影响,令双方分担损失。Grigoleit/Riehm, Schuldrecht IV, 2. Aufl., C. H. Beck, 2017, Rn. 615 ff.但是,另一种观点认为,基于损害认定与损害归责的二分构造,与有过失规则只是从因果关系角度确定哪些损害可归责于加害人,而哪些可归责于受害人,而完全赔偿原则是指可归责于加害人的损害须完全赔偿,因此,与有过失规则也不构成完全赔偿原则的例外。参见徐建刚:《论损害赔偿中完全赔偿原则的实质及其必要性》,载《华东政法大学学报》2019年第4期,第151页。第二种观点是较为正确的。受害人的与有过失实际上说明了责任范围,即他自己也应该承担部分责任。

尽管与有过失规则应当被视为一种损害归责层面的规则,但是它与依赖于相当因果关系或规范保护目的说的一般损害归责方法有所不同,宜详细说明之:第一,仅以因果关系理论解释与有过失规则参见徐建刚:《论损害赔偿中完全赔偿原则的实质及其必要性》,载《华东政法大学学报》2019年第4期,第151页。力有不逮,与有过失并非单纯的受害人原因参与损害,它还要求受害人有过失。因此,与有过失规则的实质并非“与有原因”,乃是“与有责任”。Selb, Anmerkung zum Urteil BGH Urt. v. 11.5.1971-VI ZR 78/70, JZ 1972, 124, 126;Looschelders, Die Mitverantwortlichkeit des Geschdigten im Privatrecht, Mohr Siebeck, 1999, S. 540.第二,在与有过失规则中还存在故意加害的“击穿情形”,即如果加害人故意,则无需考虑受害人的与有过失,而需要全额赔偿。温德沙伊德(Windscheid)和基普(Kipp)对此论证说:“只有在一种情况下,由所涉及之事件而引起的真实不利益不可获得赔偿,即受害人以恰当之注意可以避免此种不利益发生。然而此项例外于导致利益给付之基础为恶意时不适用。”Windscheid/Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9. Aufl., Rütten & Loening, 1906, Bd. 2, § 258 S. 64-65.与有过失规则的确是对责任的分配,只是它不能将受害人过失与加害人过失作同等评价,也不能只按因果关系比例来分配责任。第三,与有过失规则也不是以具体损害项目是否可归责来决定其是否纳入责任范围,而是最后在责任总量上进行整体扣减。上述与有过失规则的特殊性使它不同于一般损害归责方法,但它仍不失为损害归责层面的规则。

和与有过失规则不同的是,损益相抵规则并不作用于损害归责层面。尽管都是损害赔偿上的减项,但是损益相抵规则的适用情形是,受害人因同一事件虽然受有一些不利益,但是同时也减少了某些支出或有所获益,而根据差额说,这种获益使财产增加,因而构成了计算损害时的减项。损益相抵规则实际上是损害认定层面的问题。参见程啸:《侵权责任法》(第2版),法律出版社2015年版,第720页。

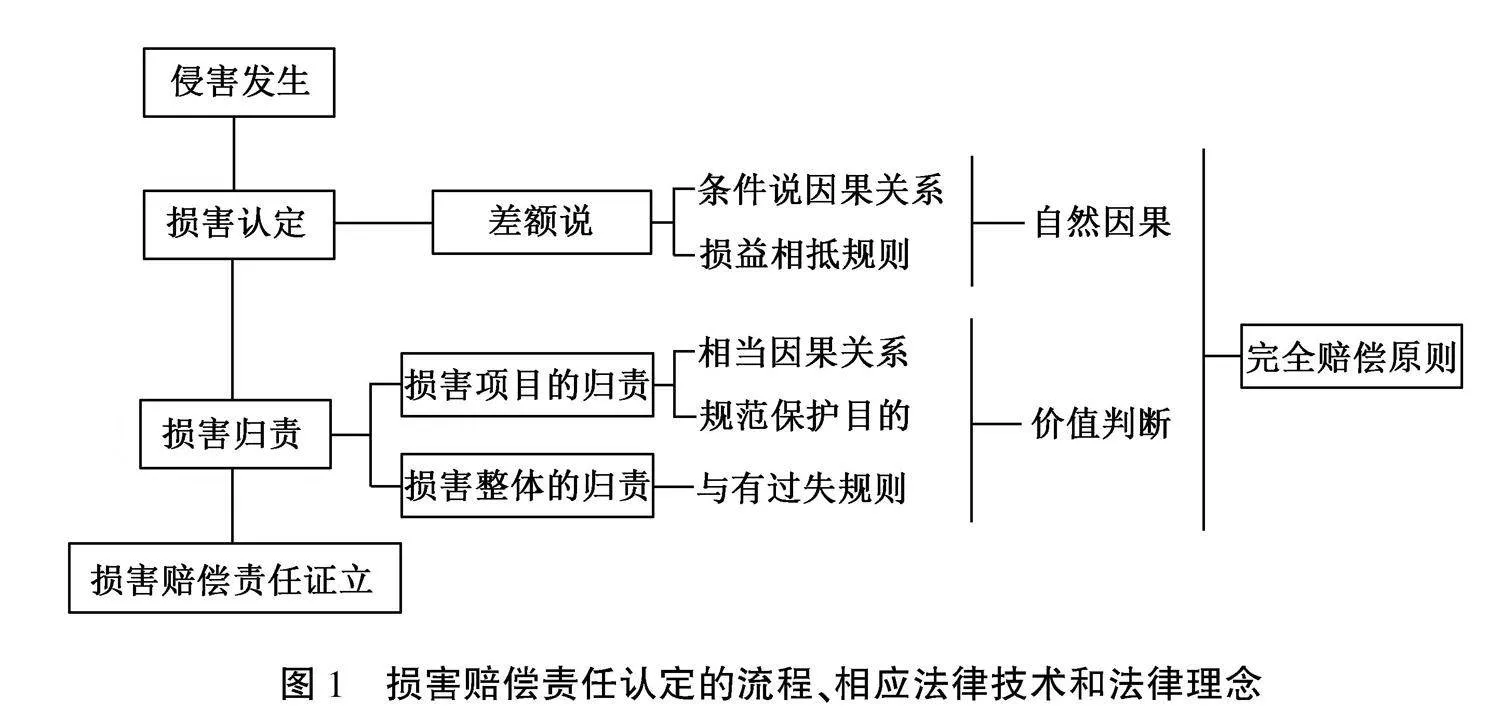

在法律适用中,应当先按照差额说和损益相抵规则确定损害,再根据相当因果关系理论或规范保护目的说检查个别损害项目是否得以归责,最后才适用与有过失规则整体扣减请求权,具体如图1所示。

从历史发展角度看,差额说使得损害概念脱离责任基础而获得独立地位,完全赔偿原则为差额说奠定了理论基础。这种变化体现了“诉权思想”的逐渐退却、自然法观念的勃兴、法律概念的科学化与法典的抽象化,Brand, Schadensersatzrecht, C. H. Beck, 2010, S. 22.是法律的进步。是故,没有理由回归将损害与责任基础或者过错程度相联系的主张,这意味着没有充分尊重法律发展的历史,轻易放弃了法律发展所取得的成就。

无论是在侵权责任还是在违约责任中,损害认定与损害归责都是损害赔偿责任不可或缺的要件,参见王利明:《违约责任论》,中国政法大学出版社1996年版,第397页;张新宝:《侵权责任法》(第4版),中国人民大学出版社2016年版,第25页。前者界定损害的范围和项目,后者则确定责任及于哪些损害。中国学者很早就认识到了区分

损害和损害归责的意义,参见王利明:《违约责任论》,中国政法大学出版社1996年版,第397-411页。完全赔偿原则是指可以归责的损害须完全赔偿。参见周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,载《环球法律评论》2015年第2期,第105-106页;徐建刚:《论损害赔偿中完全赔偿原则的实质及其必要性》,载《华东政法大学学报》2019年第4期,第151页。损害归责可以合理控制责任范围,因此,对完全赔偿原则作出责任过苛的批评,并没有充分的依据。

三、完全赔偿原则的例外

无过错责任中的最高额赔偿、公平责任中的损害适当分担以及损害归责等,都不是完全赔偿原则的真正例外。完全赔偿原则的例外主要是一般责任减轻条款和定额赔偿制度。以下将对这两种制度展开讨论。

(一)一般责任减轻条款

在比较法上,存在一种“一般责任减轻条款”,即根据公平分担损害或者防止对损害赔偿义务人造成生计上之困难的思想,规定法官得酌情减轻损害赔偿责任。参见郑晓剑:《侵权损害完全赔偿原则之检讨》,载《法学》2017年第12期,第164页。例如,《瑞士债法》第43条第1款规定:“损害赔偿的种类和大小由法官决定,法官决定时,应考虑情事及过错之大小。”这种制度赋予了法官较大的自由裁量权,使其可以衡量各种情事特别是加害人与受害人之经济情况,以灵活地决定损害赔偿的金额,具有一定的积极意义。但是与此同时,它显然违反了完全赔偿原则,也不符合矫正正义思想。有观点主张,在加害人过失轻微的场合,令其承担巨额损害赔偿实为不公:第一,行为人若无过失,则不承担任何责任,稍有过失,则可能承担巨额赔偿责任,这种行为与后果之间“失之毫厘、差之千里”的联系难谓妥当。第二,让稍有过失的行为人承担巨额赔偿责任,有可能使其赖以生存的物质生活条件都被剥夺,与社会公正的要求不相符合。第三,侵权责任在责任范围层面不要求加害人预见损害项目和损害大小,在诸如与豪车发生碰撞的交通事故中,加害人纵使主观上无法认识到可能引发巨额损害,亦应当为巨额损害负赔偿责任,这对加害人不公平。参见徐银波:《论侵权损害完全赔偿原则之缓和》,载《法商研究》2013年第3期,第66页;郑晓剑:《侵权损害完全赔偿原则之检讨》,载《法学》2017年第12期,第165页。上述观点虽然有一定道理,但是,这些巨额损失无法凭空消失,如果加害人不承担,那么就会由无过失的受害人自己承担,这显然更不公平。参见周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,载《环球法律评论》2015年第2期,第100页;Lorenz, Fortschritte der Schuldrechtsdogmatik, JZ 1961, 433, 439.

在德国法上,曾有提出借鉴《瑞士债法》第43条第1款引入一般责任减轻条款的动议,但是最终未能成功。1967年德国司法部曾提出《德国民法典》的一部修正案,其中第255a条规定了一般损害赔偿酌减条款,

内容如下:(第1款)考虑证成赔偿义务的情事,若损害不寻常的高,则法院得在如下情形限制赔偿义务,即考虑债权人之正当利益情况下赔偿义务仍对债务人构成严重不公平。(第2款)赔偿义务人或者其代理人故意或者重大过失造成损害的,不适用赔偿义务之限制。(第3款)适用第一款时,亦应考虑赔偿义务人为其担保的个人之过失。Finke, Die Minderung der Schadensersatzpflicht in Europa, Universittsverlag Gttingen, 2006, S.171 f. 然而,此修法动议未获通过。德国联邦最高法院认为,完全赔偿原则所引起的损害赔偿义务人经济上的窘迫并非十分重要,因为该问题可以由强制执行法中的债务人保护条款或破产法中的剩余债务免除制度来解决。BGHZ 212, 48 Rn. 45; Oetker, in: MüKo BGB, 8. Aufl., § 249 Rn. 15.照顾债务人之基本生存、防止责任过于严苛有其合理性,卡纳里斯基于宪法上的“禁止过度”原则提出应当避免使债务人陷入毁灭的境地。Canaris, Grundrechte und Privatrecht, Claus-Wilhelm Canaris Gesammelte Schriften Bd. 1, De Gruyter, 2012, S. 683-684. 但是应当考虑到,对损害的分担也有其他社会机制来解决,例如保险制度、个人破产制度、社会保障制度等,对一般责任减轻条款的社会意义仍有探讨余地。《民法典》并未规定一般责任减轻条款。因此,截至目前,一般责任减轻条款仍然处于学术探讨的阶段,并非中国现行法上的制度。

(二)定额赔偿制度

中国法上就人身损害赔偿规定了若干定额赔偿,涉及人身伤害所导致的财产损害,例如,《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(简称《人身损害赔偿解释》)第12条的残疾赔偿金,第14条的丧葬费,第15条的死亡赔偿金和第17条的被扶养人生活费等。这些损害项目的赔偿范围是按照某个客观标准来进行计算的,所以是定额赔偿。完全赔偿原则要求遵循“受害人主义”,以受害人自身的全部具体情况作为计算赔偿范围的依据;参见曾世雄:《损害赔偿法原理》,中国政法大学出版社2001年版,第120页。而定额赔偿则以某种客观标准对各个受害人一视同仁地量定损害额度,不考虑受害人具体的收入情况和实际支出,显然不符合完全赔偿原则的要求。参见周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,载《环球法律评论》2015年第2期,第98页。

就司法解释中所规定的定额而言,有两种解释的方案。其一,认为该定额系司法解释明确规定的计算标准,在所有案件中均得适用;其二,认为该定额系法院查明损害事实所据以参照的标准,当事人无法就某项损失大小举证时,法院可以据此查明损害额度。参见王泽鉴:《损害赔偿》,北京大学出版社2017年版,第137-138页。例如,《人身损害赔偿解释》第7条第3款第2句后半句中误工费按照受诉法院所在地相同或相近行业上一年度平均工资计算的规定,就属于后者,系证明规则性质的规定。这是由于同款第1句明确规定,受害人有固定收入的,按照实际误工损失计算赔偿额度;第2句前半句也规定,受害人无固定收入的,可以通过举证证明其行业平均收入来确定赔偿额。就误工费而言,司法解释虽然规定了定额,但是定额系为减轻举证责任之用,否则仍然优先适用完全赔偿原则。参见张新宝:《侵权责任法》(第4版),中国人民大学出版社2016年版,第112-113页。因此,所谓定额赔偿,系仅指第一种解释情形而言,即不考虑受害人具体情况,在各类案件中均有适用。中国法上的残疾赔偿金和死亡赔偿金就属于定额赔偿,适用于收入丧失的赔偿。就收入丧失或劳动能力丧失的赔偿问题而言,比较法上有不同做法。关于比较法上对劳动能力丧失的不同规定的梳理,参见王泽鉴:《损害赔偿》,北京大学出版社2017年版,第144-145页。根据王泽鉴先生的总结,德国法与英国法要求受害人有具体损失,劳动能力本身的丧失不视为损害,这种观点贯彻了差额说和完全赔偿原则;而瑞士法、日本法和美国法则将劳动能力丧失本身视为损害。中国法律采定额赔偿,其优点系降低司法成本,减轻举证的难度,既让受害人得到比较充分的保护,又使加害人不至于承担过大的责任,具有一定的合理性。但是定额赔偿应当以法律有明文规定为限。参见张新宝:《侵权责任法》(第4版),中国人民大学出版社2016年版,第96页。另外,对一些定额赔偿的合理性,也有可探讨的余地。例如,对丧葬费也实行定额赔偿参见《人身损害赔偿解释》第14条。似无充分理由,因为丧葬费通常而言是较为客观的;而且其证明又没有太大的难度。因此,对丧葬费的赔偿,也应该贯彻完全赔偿原则,以实际支出之费用为准。参见周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,载《环球法律评论》2015年第2期,第104页。

四、与完全赔偿原则平行的精神损害赔偿

有一种对完全赔偿原则的批评是,完全赔偿原则无法解释精神损害赔偿是由法官酌定、并且应当考虑双方当事人经济状况和加害人过错的规则,因此,精神损害赔偿构成了完全赔偿原则的“例外”,削弱了完全赔偿原则的一致性和解释力。参见郑晓剑:《侵权损害完全赔偿原则之检讨》,载《法学》2017年第12期,第163页。差额说确实只适用于财产损害,如蒙森所说:“所谓技术意义上的利益,是指某人在特定时刻的财产数量,与假设没有发生损害情况下在该时刻本应有的财产数量之间的差额。”Mommsen, Zur Lehre von dem Interesse, Schwetschke, 1855, S. 3.精神损害不在差额说的考虑范围之内,也不适用完全赔偿原则。参见曾世雄:《损害赔偿法原理》,中国政法大学出版社2001年版,第294页;徐建刚:《论损害赔偿中完全赔偿原则的实质及其必要性》,载《华东政法大学学报》2019年第4期,第154页。在德国法中,精神损害以“非财产损害”概念来讨论,此二概念所指称无甚大的区别。以“非财产损害”概念来看,差额说之不得适用,甚属显明,因为该损害本为“非财产上”的损害,又何有财产上差额存在的余地呢?问题在于,出于历史上和事物性质上的原因,是否应当接受完全赔偿原则不适用于精神损害的现实,同时认可这种现实的合理性呢?以下将结合精神损害的具体特点来探讨其与财产损害的区别,期以说明,在历史上形成的“财产损害—精神损害”双轨制的损害赔偿制度中,完全赔偿原则仅能偏居财产损害一隅,不能、也没有必要适用于精神损害。

(一)精神损害之不可量性与不可完全修复性

精神损害,是指“生理上或心理上之痛苦”。参见曾世雄:《损害赔偿法原理》,中国政法大学出版社2001年版,第294页。类似定义参见王利明:《侵权责任法》,中国人民大学出版社2016年版,第180页。痛苦有强弱之分,有持续时间长短之别,这些因素都是抚慰金量定时需要考虑的因素。参见《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第5条。但是,对精神损害进行如同财产损害那样的精确量定是不可能的。认为抚慰金可能赋予法官过大的自由裁量权的论点,参见江平、费安玲主编:《中国侵权责任法教程》,知识产权出版社2010年版,第451-452页。以及为防止滥诉而设定的微小精神损害不得赋予抚慰金的规则,参见《民法典》第1183条第1款;Wagner,Deliktsrecht, 14. Aufl., Vahlen, 2021, S. 286. 都体现了精神损害量定问题的突出。精神损害能否通过金钱给付修复,也存有疑问。参见黄薇主编:《中华人民共和国民法典侵权责任编解读》,中国法制出版社2020年版,第78页。特别是一些精神损害根本无修复的可能,例如因丧失亲人而失去陪伴和慰藉,此种精神利益与财产利益不同,具有不可替代性。精神痛苦不易被财产价值衡量,所以,对于抚慰金能否补偿精神痛苦,法学界对此曾经持否定看法。温德沙伊德曾主张痛苦金不可能起到补偿作用,因为“痛苦和金钱给付是不可比的数目”Windscheid/Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9. Aufl., Rütten & Loening, 1906, Bd. 2, § 455 S. 980 Fn.31. 但是温德沙伊德后来改变观点,认为痛苦金之诉仍系损害赔偿性质。。由此可见,在精神损害上既不可能实现排除法官酌定损害的做法,也不可能全部修复受害人的精神痛苦,因此无法适用完全赔偿原则。在精神损害领域,完全赔偿的理念在技术上无法获得实现。

(二)抚慰金中的诉权模式残余

如果说完全赔偿原则和财产损害赔偿经历了自然法思想和法律现代化的洗礼,那么在抚慰金中,诉权模式就在以下几个方面继续发挥作用:第一,抚慰金取决于法律之例外规定,并且与具体的责任基础相联系;第二,抚慰金具有抚慰作用,部分体现着惩罚的古代法思想。

1.抚慰金的法定性和责任基础相关性

尽管《德国民法典》的立法者完全认识到非财产损害的一般性存在,但却坚持抚慰金只以法律规定的情形为限,拒绝赋予

一般性的非财产损害抚慰金。《德国民法典》第一委员会指出:“从以下原则——即财产利益并不属于债之关系的本质或正当有效之条件——出发,并不能得出结论说,当违反债务或者侵权造成非财产利益损害时,就应当赋予金钱赔偿之请求权。”Mugdan, Die gesamten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, II. Band Recht der Schuldverhltnisse, Decker, 1899, S.12.德国立法者并没有因为承认非财产损害而扩大抚慰金的适用范围,《德国民法典》中规定的抚慰金仅仅是对当时德国普通法中既有的抚慰金规定的承继。Schubert, Die Wiedergutmachung immaterieller Schden im Privatrecht, Mohr Siebeck, 2013, S.16.尽管过去一百多年里,关于抚慰金的规定有许多变化,但是,抚慰金是法定例外的规范结构没有改变。这体现在《德国民法典》第253条第1款的规定中:“非财产上损害之金钱赔偿,仅以法律所定之情形为限。”该条款确立了抚慰金的法律保留原则,或者说抚慰金类型化原则。抚慰金的法律保留原则与完全赔偿原则相扞格。

与财产损害赔偿不同的是,抚慰金并非独立于责任基础,而是完全服从于责任基础。例如,在1900年的《德国民法典》中,只有在过错侵权责任中侵害他人之身体、健康、自由和性自主决定权时才赋予抚慰金。抚慰金类型与责任基础是绑定的,而不是像财产损害赔偿那样,可以按照完全赔偿原则统一界定范围并且适用于各类责任基础。随着时代变迁,如今对身体、健康、自由和性自主决定权侵害的抚慰金已经不再局限于侵权责任;一般人格权上产生了新的抚慰金;遗属抚慰金也被引入。这些抚慰金类型继续体现出责任基础相关性,例如,遗属抚慰金就只适用于侵权责任。Wagner,Schadensersatz in Todesfllen—Das neue Hinterbliebenengeld, NJW 2017, 2641, 2643.抚慰金与责任基础绑定,体现了诉权模式的残余。

就中国法律而言,在《民法典》施行前,精神损害抚慰金只适用于特定的侵权责任。参见

程啸:《侵权责任法》(第2版),法律出版社2015年版,第707-708页。最高人民法院通过司法解释比较详细地规定了各种赋予抚慰金的情形,责任要件各有不同。参见修订前的《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》(法释〔2001〕7号)第1-4条,第7条。中国法律中抚慰金的赋予,也以法律或司法解释有规定为限;对于精神损害一般性地赋予抚慰金的做法是不存在的。参见

王利明、周友军、高圣平:《中国侵权责任法教程》,人民法院出版社2010年版,第345页。违约责任中没有抚慰金。参见王利明、周友军、高圣平:《中国侵权责任法教程》,人民法院出版社2010年版,第345页;

程啸:《侵权责任法》(第2版),法律出版社2015年版,第707页。《民法典》施行后,抚慰金的责任基础有所扩大,《民法典》第996条将抚慰金从侵权责任中解放出来,允许违约责任中人格权遭到侵害的受害人主张抚慰金。《民法典》第996条规定:“因当事人一方的违约行为,损害对方人格权并造成严重精神损害,受损害方选择请求其承担违约责任的,不影响受损害方请求精神损害赔偿。”《民法典》第996条的规定与《德国民法典》第253条第2款规定类似。《德国民法典》第253条第2款规定:因身体、健康、自由或者性自主决定权受侵害的,可以主张抚慰金。该款是债法改革时由原《德国民法典》第847条转化而来,后者规定于侵权行为处,因而只适用于侵权责任;而转化后的第253条第2款位于债编总则,适用于各类民事责任,从而使人身权受侵害的抚慰金与侵权责任解除绑定。《民法典》第996条以及《德国民法典》第253条第2款使侵害人身权的抚慰金和侵权责任脱钩,软化了抚慰金的责任基础绑定,但是抚慰金仍然局限于法律有规定的场合。

2.抚慰作用与惩罚思想

抚慰金既包含补偿作用,也包含抚慰作用。所谓抚慰作用,是指对受害人所遭受的不法和轻视加以平复,以使受害人满意。参见程啸:《侵权责任法》(第2版),法律出版社2015年版,第708页;Larenz/Canaris, Schuldrecht Bd. I, 13. Aufl., 1982, S. 438.与补偿作用着眼于痛苦本身的补偿不同,抚慰作用着眼于惩处加害人,从而反过来令受害人满足,而这包含惩罚的思想。抚慰作用体现在抚慰金的量定中,它要求考虑具体情事以定合适之金额,特别是要考虑加害人的主观过错程度和恶意。BGHZ 18, 149, 155; 128, 117, 120 ff.;Fuchs/Pauker, Delikts-und Schadensersatzrecht, 8. Aufl., Springer, 2012, S. 228 f.例如,在中国的精神损害赔偿发展历史中,“北京公交售票员掐死女孩案”是判予抚慰金额度最高的案例。在该案中,北京市第一中级人民法院之所以赋予受害人晏氏夫妇高额的抚慰金,是因为加害人当着受害人的面,将他们的女儿掐死,系属故意,而且情节恶劣;此外,晏氏夫妇老年痛失爱女,其景况殊值同情。参见《售票员掐死教授女儿法院首次将同情语写进判决书》,载央视网2007年11月28日,https://news.cctv.com/society/20071128/106068.shtml。

在古代法中,以罚金对侵害他人人身权的行为进行惩罚,并平复受害人情绪,是常见的做法。例如,罗马法上的侵辱之诉参见[德]马克思·卡泽尔、[德]罗尔夫·克努特尔:《罗马私法》,田士永译,法律出版社2018年版,第549页。和日耳曼法中的赔命价制度参见高仰光:《萨克森明镜研究》,北京大学出版社2008年版,第146-147页。就体现了惩罚思想,因而并不是纯粹补偿性质的损害赔偿制度。随着近代以来刑法和民法的分离,这些制度就消亡了。侵辱之诉在18世纪后逐渐消亡,当时人们认为,名誉应该通过刑罚来保护。参见[德]马克思·卡泽尔、[德]罗尔夫·克努特尔:《罗马私法》,田士永译,法律出版社2018年版,第549页。在19世纪的潘德克顿法学中,侵辱之诉被再次明确否定。Windscheid/Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9. Aufl., 1906, Bd. 2, § 455 S. 980 Fn.31.无独有偶,赔命价制度也因为刑法和民法的分离而消亡,19世纪的德国法院认为,在国家的刑法日臻完善之际,之前一切侵权中的抚慰,除法律另有规定外,都应当被排除适用。Vergau, Der Ersatz immateriellen Schadens in der Rechtsprechung des 19. Jahrhunderts zum franzsischen und zum deutschen Deliktsrecht, Universittsverlag Potsdam, 2006, S. 73 f.自潘德克顿法学以来的主流观点都认为,抚慰金是补偿性质的、私法上的赔偿责任,而并非一种惩罚,但是惩罚思想毕竟在抚慰金中还有残余。参见王泽鉴:《损害赔偿》,北京大学出版社2017年版,第256页。中国学理也认可抚慰金具有一定的制裁或者惩罚作用。参见王利明:《侵权责任法》,中国人民大学出版社2016年版,第181页;张新宝:《侵权责任法》(第4版),中国人民大学出版社2016年版,第117页。尽管私法中的惩罚伴随着法律的近代化而渐渐消弭,但是在抚慰金中却保留了它的遗迹。

以上分析可以说明,与财产损害不同的是,精神损害和抚慰金从一开始就遵循着另一条独立的发展路径。在财产损害上体现了近代思想的胜利:诉权模式退却,自然法观念兴起,以财产差额量定损害,损害赔偿法独立,剔除私法中的惩罚思想。然而,在精神损害上,却保留了部分古代法的特点:抚慰金法律保留原则(类型化),抚慰金与责任基础绑定,保留抚慰思想,抚慰金酌定并且取决于加害人的过错程度等。就损害赔偿法的宏观结构而言,基于历史传统而形成的“财产损害—精神损害”双轨制应当保留。不应该认可的是如下观点,即认为若不将精神损害囊括在内,建立统一的损害理论,就是一种理论上的不完备。参见郑晓剑:《侵权损害完全赔偿原则之检讨》,载《法学》2017年第12期,第163页。这样的主张求全责备,忽视了损害赔偿制度双轨制的历史路径依赖,理性建构色彩过强。基于假想的“大一统损害理论”,批评完全赔偿原则不够完备,是缺乏说服力的。

五、结语

完全赔偿原则并非自古有之,而是法学发展的成就,自然法学说对完全赔偿原则的诞生起到了重要作用。完全赔偿原则是矫正正义的体现,是保障民事权利的应然尺度,符合法经济学的检验,正是在完全赔偿原则基础上才建立了现代民法中的损害赔偿制度。因此,完全赔偿原则是损害赔偿制度的价值归宿,不能舍弃。差额说是实现完全赔偿原则的合适技术方案。尽管差额说认定的结果损害范围庞大,但是,通过损害归责的合理限制,并不会产生过大的赔偿责任。完全赔偿原则应当表述为“可归责于加害人的各类损害都应当获得完全赔偿”。定额赔偿制度是完全赔偿原则的例外,但其适用仅以法律有规定为限。一般责任减轻条款也是完全赔偿原则的例外,中国法上没有规定一般责任减轻条款。不论是在现行法还是在应然法意义上,完全赔偿原则都是中国民法损害赔偿制度中不可动摇的基本原则。精神损害赔偿和财产损害赔偿具有不同的历史发展路径和功能,完全赔偿原则并不适用于精神损害赔偿。

A Defense of the Principle of Full Compensation

—The Value Loss and Regression Path of the Damage Compensation System in China

XU Bohan

(Law School,Dalian Maritime University,Dalian 116026,China)

Abstract:The principle of full compensation can be justified with two arguments, one is philosophical and the other is economical. From the philosophical view, the principle of full compensation is the value orientation of the damage compensation system, embodying the basic idea of corrective justice. The scholars of natural law in modern era developed and applied the idea of corrective justice of Aristotle and based their justice theory on it. Grotius believed that damage was the result of the infringement of rights, and the injured had the right to restore what was taken from him, which was the essence of damage compensation. Damage

compensation should fully compensate for the damage suffered. Baumgarten and Gundling on the other hand expressed the corrective justice of the principle of full compensation in mathematical way. They argued that the injurer should compensate the difference between the injured situation and the ideal situation. This was the original version of the difference theory of the German Civil Code. The claim for damage compensation is the continuation of the subjective right infringed upon by the victim and the correction of the improper property change caused by the illegal act. From the view of the economic analysis of law, the principle of full compensation can be justified by the domination of property rules over liability rules. Since the principle of full compensation regards the compensation as the continuation and another existing form of the infringed subjective right, the full compensation hence meets the right protection standard of “property rules”, which either gives the victim an injunction against the infringement or gives him a recovery which brings him back to the status where he would have been in. It avoids the not enough compensation in liability rules and the resulting wide spread private takings. Since the principle of full compensation is based on the corrective justice, it does not apply to no-fault liability and fair liability, because these liabilities are not based on corrective justice, rather on distribution justice. The difference theory is the technical solution to achieving the principle of full compensation. To restore the ideal situation, which would have existed without the infringement, the injurer can make the injured back to the situation he should have been in. Such a theory is formally expressed in the German Civil Code, which should have been taken into the Chinese Civil Code. The difference theory may compensate too wide resulting damages, which brings unfair results for the injurer. But the damage imputation can deal with the problem of overly huge resulting damages. The rule of contributory negligence and the rule of offsetting profits and losses are also necessary amendments within the scope of the principle of full compensation. With the amendment of damage imputation and the contributory negligence, the principle of full compensation has a new expression, which is that only those damages, which can be attributed to the infringement of the injurer, can be fully compensated. The exceptions to the principle of full compensation are general liability mitigation clauses and fixed compensation systems. A general liability mitigation clause mitigates the huge liability of the injurer according to his poor financial situation and comparative little fault. The fixed compensation system gives the injured a fixed sum calculated by given coefficient. In the law of China, the loss of future income out of physical disability is calculated with the coefficient of annual average net income of citizens. It applies the scheme of fixed compensation and hence is an exception of full compensation. Mental damage compensation and property damage compensation develop independently in a dual-track manner, and the principle of full compensation does not apply to mental damage compensation.

Key words:the principle of full compensation; corrective justice; property rules; difference theory; damage imputation; mental damage compensation