《海牙规则》之回顾与启示

2024-09-29胡正良

摘要:《海牙规则》是船货双方利益妥协的产物,以统一提单若干法律规则为宗旨,具有调整内容的限定性、法律规范的强制性和规则内容的明确性之特点,其实施至少在20世纪60年代基本实现了海上货物运输法律国际化,且对当前这一领域的国际化仍然发挥着基础性作用。《汉堡规则》和《鹿特丹规则》采用的承运人责任规则超出海上贸易实际需求,以及在上述特点方面存在不足,是其未能发挥实现海上货物运输法律国际化作用的主要原因。在正确认识海上货物运输条约与国内法的关系、立法的共性和差异基础上,中国在对参加《鹿特丹规则》持谨慎态度的同时,应当在《海商法》修改时积极借鉴或吸收该规则中合理和成熟的内容,优化《海商法》第四章采用的“混合制度”。

关键词:《海牙规则》;法律国际化;国际条约;混合制度;《海商法》修改

中图分类号:D922.294 文献标志码:A

收稿日期:

2024-07-07

基金项目:2020年度中国法学会部级法学研究课题后期资助项目“当代海商法价值论”[CLS(2020)HQZZ07]

作者简介:胡正良,男,上海海事大学法学院教授、博士生导师,海商法研究中心主任。

文章编号:2096-028X(2024)03-0019-13

《海牙规则》(Hague Rules),即《统一有关提单的若干法律规则的国际公约》(International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading),于1924年8月25日通过,2024年恰逢100周年。回顾《海牙规则》产生的背景、分析该规则的实施情况以及该规则的启示,对于正确理解该规则的内涵、认清国际海事条约的本质特征与作用、确立对于国际海事条约的态度以及完善中国海商法的立法和司法,具有理论和实践意义。笔者阐述该规则产生的背景与特点、发挥的作用,运用该规则的成功经验审视1978年《联合国海上货物运输公约》(United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea,简称《汉堡规则》)和2008年《联合国全程或者部分海上国际货物运输合同公约》(United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea,简称《鹿特丹规则》)的不足,并基于国际条约与国内法的关系、立法的共性和差异,分析中国对于国际海上货物运输条约应持的态度,以及如何优化《中华人民共和国海商法》(简称《海商法》)第四章所采用的“混合制度”。

一、《海牙规则》的产生:船货双方利益妥协的产物

《海牙规则》的产生与美国1893年《关于船舶航行、提单以及与财产运输有关的某些义务、职责和权利的法律》(An Act Relating to Navigation of Vessels, Bills of Lading, and to Certain Obligations, Duties, and Rights in Connection with the Carriage of Property,简称《哈特法》)有着密切关系。

19世纪中期,英国凭借第一次工业革命后建立起的庞大的、先进的船队,取代荷兰成为世界海运的霸主。英国普通法遵循合同自由原则,允许私人承运人通过合同条款改变基于委托制度和普通法承担的默示义务。英国的承运人开始凭借自己的市场优势地位,在提单上规定减轻或免除普通法规定的承运人的义务和责任的条款。在19世纪中后期,有的提单上免责事由多达六七十项,甚至规定承运人管理货物的过失、船员的故意行为以及船舶不适航等原因造成的货物灭失或损坏都在承运人免责之列。此外,承运人在提单上还规定较短的诉讼时效期间,以及适用英国法和英国法院有管辖权,Michael F. Sturley,The History of COGSA and the Hague Rules, Journal of Maritime Law and Commerce, Vol.22:1, p.10-11(1991). 以保障免责条款带来的利益。这种状况使收货人、提单受让人的权益无从保障,严重妨碍提单的流通作用,出现银行不肯汇兑、保险公司不愿承保货物运输风险的局面。参见司玉琢主编:《海商法》(第5版),法律出版社2023年版,第136-137页。

英国承运人滥用合同自由的现象,使得美国的货主利益受到极大损害。为此,代表货主利益的美国为了防止承运人滥用合同自由、保护其货主的利益,制定了《哈特法》。该法就美国港口之间或者美国与外国港口之间的货物运输而签发的提单或运输单证,以强制性规定的形式,规定了承运人的两项基本义务:一是谨慎处理使船舶适航的义务;二是妥善和谨慎地管理货物的义务。同时,该法规定了承运人对于货物灭失或损坏的免责事由,前提是承运人履行谨慎处理使船舶适航的义务。

胡正良:《海牙规则》之回顾与启示

美国制定《哈特法》(Harter Act)后,当时属于英国自治领的澳大利亚、新西兰和加拿大仿效《哈特法》而制定国内法,使《哈特法》产生了海上货物运输法律区域化的效果。但是,很多国家认识到要消除承运人滥用合同自由的现象,

解决这一全球性问题,必须依靠政府的力量,并必须采取国际社会统一行动而制定国际公约。参见胡正良:《海上货物运输合同法:原理、立法与实践》,法律出版社2024年版,第885页。

1921年9月3日,当时的国际法协会所属的海洋法委员会(Maritime Law Committee)在荷兰海牙召开会议,通过了一个提单规则,并定名为《1921年海牙规则》(The Hague Rules, 1921)。该规则属于民间规则,供合同当事人自愿采纳。1922年,海洋法委员会在伦敦召开会议,对《1921年海牙规则》作了修改,形成了有关提单若干规则的公约草案,供在外交大会上讨论。1923年,海洋法国际会议(International Conference on Maritime Law)所指定的一个委员会在布鲁塞尔对公约草案作了修改。在比利时布鲁塞尔举行的国际会议上,与会各国代表一致同意建议各自国家的政府采纳统一的公约。同年,由该会议所指定的一个委员会在布鲁塞尔对公约草案作了修改。

英国出于维护其航运业在国际上的竞争力、保持其世界航运大国地位的考虑,也主张制定海上货物运输国际公约,公约对各国的船舶所有人有同等约束力,以此减少或消除各国法律之间的冲突。与此同时,英国《1924年海上货物运输法》(Carriage of Goods by Sea Act,1924)于1924年8月1日获得英国国王的批准。Raoul Colinvaux, Carver’s Carriage by Sea (13th Edition), Stevens & Sons, 1982, p.299-301.该法实质上是将经1923年修改后的公约草案转化为国内立法,公约草案的实质性条文作为该法的附件。在“附件中规则的适用”部分中,第1条规定该法适用于英国国内海上货物运输;第5条规定当根据运输习惯,提单上记载的散装货物重量由承运人和托运人之外的第三人确定或接受时,该记载不构成对承运人不利的初步证据,也不构成托运人在货物装船时对其准确性的保证。

1924年8月25日,在比利时布鲁塞尔召开的有26国代表出席的外交会议上,《海牙规则》得以通过。

可见,《海牙规则》作为世界上第一个海上货物运输的国际条约,是当时英国、美国等少数发达国家之间船货双方利益妥协的产物,以均衡船货双方的权利和义务。

二、《海牙规则》的内容:以统一提单的若干法律规则为宗旨及其特点

《海牙规则》共16条,其中第1条至第10条是实质性条款,内容包括:承运人、运输合同、货物、船舶和货物运输的定义,承运人的义务、免责事由和赔偿责任限制,托运人的义务和责任,提单的签发、内容和证据效力,货物灭失或损坏的通知,诉讼时效,以及适用范围;第11条至第16条为形式条款,规定规则的签署、批准或加入以及修改事宜。《海牙规则》的内容有以下三个特点。

第一,调整内容的限定性。从该规则的标题中可以看出,其以统一有关提单的若干法律规则为宗旨,而不是规范海上货物运输合同关系的全部内容。因此,该规则不是调整海上货物运输合同关系的法典式国际公约,因而相对于《汉堡规则》和《鹿特丹规则》,该规则内容简单。

《海牙规则》作为国际条约,属于广义的国际法范畴。国际法是由相关国家协商制定的,是相关国家意志协调、折中、妥协的产物。参见黄进:《百年大变局下的国际法与国际法治》,载《交大法学》2023年第1期,第9页。从海上货物运输所体现的国家整体经济利益的维度看,不同国家代表的利益并不相同,具体可以分为三类:以航运为主的国家代表船方利益,以贸易为主的国家代表货方利益,而有的国家兼顾两种利益。在该规则制定中,这种利益冲突突出表现为英国代表船方利益,而美国代表货方利益。为了取得妥协的结果,该规则限定了调整的内容。

首先,该规则对所适用的运输合同进行了限定。该规则第1条(b)项规定:“运输合同”仅适用于提单或任何类似的“物权凭证”(document of title)所包含的有关海上货物运输的合同;根据租船合同所签发的提单或任何“物权凭证”,在其调整承运人与其持有人之间的关系时,也包括在内。据此,该规则所适用的运输合同需满足两个条件:一是由提单或任何类似的“物权凭证”所包含或证明;二是与海上货物运输有关。参见胡正良:《海上货物运输合同法:原理、立法与实践》,法律出版社2024年版,第888页。如提单已经签发,该规则适用于提单所包含或证明的运输合同;如提单尚未签发,但在承运人和托运人订立运输合同之时已约定或预期将签发提单,该规则适用于本将签发的提单所包含或证明的运输合同;如在承运人和托运人订立运输合同之时约定或预期将不签发提单,则该规则不适用。Julian Cooke & Timothy Young, et.al., Voyage Charters

(2nd Edition), LLP, 2001, p.913-914.以提单为该规则适用的基本要件之一,是因为提单是单证贸易的基本手段,具有确定船货双方、货物买卖双方的权利和义务的依据,以及银行结汇的凭证等重要作用。

其次,该规则对其内容进行了限定。该规则的内容以承运人责任为核心,包括承运人谨慎处理使船舶适航义务(第3条第1款)和管货义务(第3条第2款),对货物灭失或损坏的一般免责事由(第4条第2款)、船舶合理绕航免责事由(第4条第4款)和危险货物特殊免责事由(第4条第6款),货物灭失、损坏的赔偿责任限制(第4条第5款)。同时,规定了托运人保证其提供的货物信息的准确性义务和不履行该义务时的赔偿责任(第3条第5款)、托运人归责原则为过错责任(第4条第3款),提单的签发、内容和证据效力(第3条第3款、第4款和第7款),货物灭失或损坏的通知与诉讼时效(第3条第6款)。虽然该规则条文数量少,内容简单,但以承运人责任为该规则创设的海上货物运输法律制度的核心。

最后,《海牙规则》规定了以下三种不适用的情形:一是第1条(c)项“货物”的定义中排除了活动物和舱面货。其中,舱面货是指运输合同载明装于舱面且实际装于舱面的货物。这是因为,这两种货物的运输具有特殊风险,允许承运人和托运人双方按照合同自由原则约定各自的权利和义务。二是第5条规定

该规则不适用于租船合同,但适用于根据租船合同所签发的提单。换言之,该规则不调整出租人和承租人之间的关系。这是因为,出租人和承租人之间的缔约地位通常平等,合同是在双方充分协商的基础上达成,从而可以适用合同自由原则,约定彼此之间的权利和义务。但是,在签发提单的情况下,托运人之外的第三者提单持有人与承运人之间的关系仍受该规则的制约,以保护该第三人的正当利益。三是第6条规定承运人和托运人可以就特定货物运输,以任何条件,而自由地订立任何协议。具体而言,根据货物的性质和状况,或者据以进行运输的环境和条件,有订立特别协议的合理需要,且不是依照普通程序成交的一般商业货物运输中,承运人可与托运人就此种货物运输的权利和义务,自由订立任何协议,条件是不得违反公共秩序,也不签发提单,而且将此种协议载入不得转让并注明这种字样的收据内。换言之,对于货物具有特殊性或者货物的运输具有特殊性的情形,该规则有条件地不适用。

第二,法律规范的强制性。与任意性法律规范相对应,强制性法律规范是指必须遵守和执行的法律规范,不允许当事人通过协议或其他方式予以变更或排除适用。

在西方国家的合同法中,合同自由原则被认为是最重要、最基本和最核心的原则。“由于契约是当事人基于自由意志而达成合意的结果,而且契约关系一般只涉及当事人之间的利益分配,因而对当事人来说,在意思表示自主自愿的情况下所达成的交易条件,在其心理认同上往往认为是等值、合理的,因而也是公正

的……”包哲钰:《对契约正义的一种解读——现代法律对契约自由的限制》,载《西部法学评论》2009年第3期,第35页。在《哈特法》和《海牙规则》之前,英国等国的承运人便是利用合同自由原则,在提单上设置减轻或免除普通法规定的承运人的义务和责任的条款。

《海牙规则》继承《哈特法》的立法模式,通过设置强制性规范,规定运输合同中约定的或提单上规定的减轻或免除承运人责任的条款无效,从而避免承运人滥用合同自由原则。《海牙规则》通过设置强制性法律规范,意图在国际海上货物运输领域对合同当事人本来具有的合同自由进行规范和限制。Raoul Colinvaux, Carver’s Carriage by Sea (13th Edition), Stevens & Sons, 1982, p.318.该规则第3条第8款规定:“运输合同中的任何条款、约定或协议,凡是解除承运人或船舶对由于疏忽、过失或未履行本条规定的责任和义务,因而引起货物或关于货物的灭失或损坏的责任的,或以本规则规定之外的方式减轻这种责任的,一律无效。有利于承运人的保险利益或类似的条款,应视为属于免除承运人责任的条款。”同时,第5条第1款规定:“承运人可以自由地全部或部分放弃本规则所规定的权利和免责,或增加其应承担的责任和义务。但是,这种放弃或增加,应当在签发给托运人的提单上注明。”换言之,该规则规定的承运人的义务和责任是最低限度的,即承运人不得通过合同约定或提单的规定减少其义务和责任,但可以增加其义务和责任,而承运人的权利和免责是最高限度的,即承运人不得通过合同约定或提单的规定增加其权利和免责,但可以减少其权利和免责。参见胡正良:《海上货物运输合同法:原理、立法与实践》,法律出版社2024年版,第905页。在这一范围内,第三者提单持有人的利益得到法律的保护。

第三,规则内容的明确性。前文所述,《海牙规则》只有16个条文,内容简单。但是,该规则内容具有明确性的特点,最典型的是第4条第2款就承运人对于货物灭失或损坏的一般免责事由的规定。该款采用了一揽子免责事由加兜底条款的规定方法。其中,一揽子免责事由列明了从(a)项到(p)项共16项承运人或船舶的免责事由,(q)项兜底条款明确了承运人的归责原则,表明除(a)项承运人对于船长、船员等的航海过失免责和(b)项

承运人对于船长、船员等的火灾过失免责外,承运人的归责原则是过错责任原则。这16项列明的承运人免责事由大多源自于英国法院判例,含义比较明确、可操作性强,对船货双方的行为和司法实践具有明确的指引作用,符合法律的效率价值。法律中订立兜底条款被认为是一项立法技术,将所有其他条款没有包括或者立法时预测不到的内容包括其中,目的是防止法律规定的不周延性,以及适应社会情势的变迁,使得司法实践中法院可以此为依据,行使一定的自由裁量权,将一些法律施行中出现的新情况等通过适用该条款予以解决。参见胡正良:《海上货物运输合同法:原理、立法与实践》,法律出版社2024年版,第299-300页。因此,该规则中订立兜底性条款符合法律的公平价值。

《海牙规则》采用列举承运人免责事由和兜底条款并用的规定方法,兼顾了法律的效率和公平价值。《海商法》和其他很多国家的海上货物运输法律以及《鹿特丹规则》,均采用了这种规定方法。《海商法》

第51条系参照《海牙规则》第4条第2款的规定订立,虽然列明的承运人免责事由为12项,但表述与该规则列明的16项承运人免责事由基本相同,内涵和外延没有变化。《鹿特丹规则》第17条“赔偿责任基础”

第3款列明了15项承运人免责事由,除没有规定航海过失免责和火灾过失免责外,基本上保留了《海牙规则》其余14项免责事由,并增加了(n)项“避免或者试图避免对环境造成危害的合理措施”,以及(o)项“承运人根据第15条和第16条所赋权利的作为”。

三、《海牙规则》的实施:实现海上货物运输法律国际化

国内一些海商法文献中论及海商法的特点时,认为海商法具有国际统一性的特点。顾名思义,各国法律的统一,是指各国法律完全一致或相同,消除一切法律差异和冲突。然而,在国家还存在的社会里,要实现全世界各个法律体系的完全统一,是不可能的。参见李双元、张茂、杜剑:《中国法律趋同化问题之研究》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》1994年第3期,第11页。因此,论及国际海上货物运输合同法律抑或海商法的特点时,使用“统一性”的表述并不确切。法学界有学者使用“法律国际化”“法律趋同化”“法律全球化”或“法律一体化”的表述。参见张文显主编:《法理学》(第5版),高等教育出版社、北京大学出版社2018年版,第204页。笔者采用“法律国际化”的表述。

根据荷兰条约数据库的统计,International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading,Overheid.nl,https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/Details/004127.截至目前,批准或加入《海牙规则》的国家为73个,其中包括比利时、法国、德国、新加坡、土耳其、瑞士和美国等重要航运或贸易国家。需要指出的是,澳大利亚、丹麦、芬兰、意大利、日本、荷兰、西班牙、瑞典和英国等重要航运或贸易国家亦曾是批准或加入该规则的国家,但后来陆续退出,其中的大多数国家因批准或加入1968年《修正统一提单若干法律规则的国际公约议定书》(简称《维斯比规则》)而退出,成为批准或加入

经《维斯比规则》修正的《海牙规则》,即

《海牙-维斯比规则》(Hague-Visby Rules)的国家。中国亦加入了《海牙规则》,但该规则仅适用于中国香港特别行政区(简称中国香港)和澳门特别行政区。在目前或曾经批准或加入《海牙规则》的国家中,该规则于生效之日的1931年6月2日对其生效的国家有36个,并且英国将其扩大适用于48个海外领地;此后到20世纪60年代,期间批准或加入的国家有49个。因此,至少在20世纪60年代,海上货物运输法律在该规则的基础上基本实现了国际化,该规则对于这一领域的国际化作出了历史性的重大贡献。

《维斯比规则》对《海牙规则》进行了修正,修正的内容限于承运人赔偿责任限制、提单的证据效力、非合同之诉讼、诉讼时效和规则的适用范围这五个方面。其中,对承运人赔偿责任限制的修正是重大修改,非合同之诉讼是新增的规定,而其他三个方面的修正是轻微的修改。根据荷兰条约数据库的统计,International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading,Overheid.nl,https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/Details/003112.截至目前,批准或加入《海牙-维斯比规则》的国家为24个,英国将其扩大适用于9个海外领地,并且这些国家中的比利时、丹麦、法国、意大利、荷兰、挪威、瑞典、瑞士和英国是航运发达国家。中国亦是加入该规则的国家之一,但该规则仅适用于中国香港。

1979年《修正经1968年议定书修正的1924年关于统一提单若干法律规则国际公约的议定书》

对《海牙-维斯比规则》进行了修正,于1984年2月14日生效。但是,该议定书只是将该规则规定的承运人赔偿责任限额采用SDR为计算单位,故该议定书通常被称为SDR议定书。根据荷兰条约数据库的统计,International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading,Overheid.nl,https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/Details/000840.截至目前,批准或加入经1979年SDR议定书修正的《海牙-维斯比规则》的国家为22个,英国将其扩大适用于9个海外领地,并且这些国家中除上述批准或加入《海牙-维斯比规则》的国家中的航运发达国家外,希腊、日本和俄罗斯是航运发达国家,澳大利亚和新西兰是贸易发达国家。中国加入的该议定书适用于中国香港这一航运发达地区。根据联合国贸易和发展会议发布的《2023年海运评论》(

Review of Maritime Transport 2023

)中的统计,United Nations Conference on Trade and Development,

Review of Maritime Transport 2023, UN Trade and Development, https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2023.截至2022年底,这些国家和地区的商船总吨位占世界商船总吨位的比例超过45%。

此外,有些国家虽未参加经1979年SDR议定书修正的《海牙-维斯比规则》,但其国内立法基本或部分采纳该规则的内容。例如,韩国《商法》中基本采纳了这一规则的内容。中国加入的这一规则不适用于中国内地,但《海商法》第四章“海上货物运输合同”是以该规则为基础而制定,作为其核心内容的承运人的责任规则,包括承运人使船舶适航义务(第47条)、管货义务(第48条),承运人一般免责事由(第51条),承运人赔偿责任限制(第56条)及其丧失(第59条)等,与该规则的规定相同或相似。航运实践中,很多提单、国际海上货物运输合同或者航次租船合同中的“首要条款”或法律适用条款约定适用该规则或采纳该规则的国内法,从而扩大了该规则的适用。

可以说,当前国际海上货物运输法律的国际化,基本建立在经1979年SDR议定书修正的《海牙-维斯比规则》的基础之上,而该规则建立在《海牙规则》的基础之上,尤其是承运人的义务和一般免责事由的规定。因此,《海牙规则》虽然出台已有100年,但对于国际海上货物运输法律的国际化仍然发挥着基础性作用。

四、《海牙规则》的启示:如何看待国际海上货物运输条约

(一)国际条约在海上货物运输法律国际化中的作用

航运是全球化的先驱。15世纪末至16世纪初,以意大利航海家哥伦布和西班牙航海家麦哲伦为代表的西方海上探险家,开启了航运全球化的进程。19世纪初期开始使用蒸汽机船舶,船舶动力从自然力转变为机械力,船舶吨位大幅度增加,能运载更多的货物。19世纪末期大型蒸汽机船舶的使用使得航运全球化的进程明显加快。20世纪50年代内燃机船舶的使用,成为航运全球化的新里程碑。与航运作为全球化的先驱相对应,航运法律成为法律全球化的先导。

法律国际化表征国家之间在法律上相互联系、彼此影响的程度,是各国的法律趋于接近甚至一致的现象。在经济全球化时代,不同国家在法律上相互密切联系,彼此深刻影响。航运是最传统和最典型的国际性商业活动,航运法律高度国际化是国际社会的共同愿望。法律国际化可分为初级阶段和高级阶段,其中法律国际化的初级阶段是各国国内法之间相互影响,即各国之间的法律协调、移植。《哈特法》出台后,澳大利亚、新西兰和加拿大仿效《哈特法》而制定国内法,便是海上货物运输法律国际化的初级阶段的表现。法律国际化的高级阶段表现为国际社会共同制定或认可供共同遵守的法律,即国际条约。国际条约属于广义的国际法。国际法是深层次的国际交流和合作的产物,各国依照相同的法律协调或一致行动,解决国际性问题。参见张文显主编:《法理学》(第5版),高等教育出版社、北京大学出版社2018年版,第213页。海上货物运输法律国际化的初级阶段能够在一定程度上减少或消除相关国家之间海上货物运输法律的差异,但在海上货物运输国际化的高级阶段才有可能基本实现海上货物运输法律的国际统一。因此,要实现国际海上货物运输法律的国际化,根本的途径是制定国际公约并广泛实施。为此,以《海牙规则》的制定为先导,国际社会付出了很大的努力,也使得海上货物运输成为国际上制定国际公约较早和较多的领域。

1.《海牙规则》的成功经验

如前文所述,《海牙规则》对于海上货物运输法律的国际化作出了历史性的重大贡献,对于当前国际海上货物运输法律的国际化仍然发挥着基础性作用。从国际海上货物运输条约发展的历史角度看,《海牙规则》无疑是成功的典范。这一成功很大程度上是由于该规则的制定是以统一有关提单的若干法律规则为宗旨,结合了当时国际海上贸易发展的实际状况,具有前述调整内容的限定性、法律规范的强制性、规则内容的明确性这三个特点。笔者认为,只有具有这三个特点的国际海事条约,才能符合实现某一领域国际规则统一的宗旨,具体分析如下。

第一,关于调整内容的限定性。调整内容的限定性符合国际条约是国际社会代表不同利益的众多国家之间妥协的产物这一本质特征。与一国国内法的制定需服从该国整体经济利益不同,国际商事条约的制定需以代表不同利益的国家之间取得一致认同或得到多数国家的认同为条件,从而必然是各国利益妥协的产物。否则,一个国际条约便无法获得通过,或者即使通过也难以生效,或者即使生效也难以获得广泛采纳。对此,在国际条约的立法思路和技术上,通常对条约所创设的法律制度内容进行限定,即限于能够取得一致认同或得到多数国家认同的必要内容,而不追求法律制度的完整性。对于条约没有规定的内容,由国内法作出规定。《海牙规则》遵循了这样的立法思路和技术,以统一有关提单的若干法律规则为宗旨,限定调整的内容。

第二,关于法律规范的强制性。设置海上货物运输强制性法律规范,对合同自由原则的适用进行必要的限制,具有正当性。合同自由原则使得合同当事人可以自主决定交易的对象、内容和方式等,符合效率价值。但是,该原则的适用须以合同当事人缔约地位平等,合同是在双方当事人充分协商基础上达成,以及不损害国家、社会和第三人的利益为前提。海上货物运输合同具有涉他性,突出表现为当货物买卖合同采用CIF、CFR或类似贸易术语时,运输合同由承运人和作为货物卖方的托运人达成,承运人负有向作为货物买方的收货人、提单持有人交付货物的义务,并承担货物灭失或损坏的赔偿责任,而第三者收货人、提单持有人的此种正当利益不能完全依赖承运人和托运人自愿订立的合同中的约定。而且,当承运人的缔约地位远高于托运人时,承运人有可能滥用合同自由而减轻或免除其义务和责任,而设置承运人的义务和责任的强制性规范可以避免其滥用合同自由。因此,通过设置强制性法律规范,有助于保障交易的公平以及第三人的正当利益,从而保障法律的公平价值的实现。通过设置强制性规范而对合同自由原则的适用进行必要限制的立法模式,是实现海上货物运输法律规则国际化的必要选择。否则,如果仅仅设置任意性规范,承运人便可通过对运输合同的约定或提单的规定加以背离,结果将是无法实现海上货物运输法律规则的国际化。

这一立法模式为《汉堡规则》和《鹿特丹规则》,以及包括《海商法》第四章在内的很多国家的海上货物运输立法所沿用。并且,从《海牙规则》到《鹿特丹规则》,强制性规定的范围总体上不但没有缩小,反而呈现扩大的趋势,突出表现为:一是适用的合同文件范围扩大,即从《海牙规则》仅适用于提单或类似“物权凭证”,扩大到《汉堡规则》适用于运输合同,再到《鹿特丹规则》适用于运输合同、运输单证和电子运输记录;二是针对的主体范围扩大,即从《海牙规则》仅针对承运人的义务、承运人和船舶的赔偿责任,扩大到《汉堡规则》针对承运人、实际承运人和托运人的义务和赔偿责任

,再到《鹿特丹规则》针对承运人、海运履约方、托运人、收货人、控制方、持有人和单证托运人的义务和赔偿责任,即从对船方义务和责任的一元强制,发展为同时对货方义务和责任的二元强制,而且船方和货方的范围扩大。虽然依据《鹿特丹规则》第81条“活动物和某些其他货物特别规则”的规定,该规则中的强制性规定不针对活动物运输和特定货物运输,因而回归到《海牙规则》对于这两种运输实行合同自由原则,并且依据该规则第80条“批量合同特别规则”的规定,有条件地允许批量合同背离该规则,即有条件地实行合同自由原则,但并没有改变海上货物运输的国际条约中强制性规定的范围总体上呈现的增加趋势,唯一保持不变的是在租船合同的出租人与承租人之间实行合同自由原则。

第三,关于规则内容的明确性。规则内容的明确性可以从法律规范的可预见性和法律的效率价值得以诠释。规则内容的明确性是法律规范的可预见性之要求,而法律规范的可预见性是法律规范的核心要求和基本特征之一。法律规范是人们的行为规范,其可预见性是指人们在行为之前能够知道什么可以为,什么应当为,以及什么不应当为,从而依据法律规定预测其行为的后果。法律规范的可预见性要求法律规定明确、稳定。就国际航运活动中最重要的海上货物运输而言,无论是船方还是货方,都不愿意看到装货港、卸货港和争议解决地所适用的法律并不相同,否则会严重影响法律适用的可预见性。尤其是,如船方或货方不能预见其承担的海上货物运输风险,就难以通过保险而分散其风险。

法的效率价值是指法能够使社会或人们以较少或较小的投入获得较多或较大的产出,以满足人们对效率的需要。经济分析法学认为,经济意义上的许多活动和事件难以适用公平或公正的标准,经济活动更多地适用效率或效益的标准,效率正义比公平正义更具实用性和可操作性。参见陈彤、石路:《效率与公平——法律价值目标的判断与抉择》,载《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2002年第1期,第20页。商业活动以追求利润为目的,而商业活动的效率是保障商业利润的要素之一。船货双方均希望所适用的法律规则内容明确,以提高达成交易的效率;即使在合同履行中出现争议,也便于及时解决,节省解决争议的成本。因此,海上货物运输法律规则对于法律的效率价值具有较高的追求,而规则内容的明确性是保障效率价值的基本要求。

效率价值与公平价值会产生冲突。法律规则内容的明确性符合效率价值,但有可能出现法律规定的不周延性,以及不适应法律施行中出现的新情况,从而不符合法律的公平价值。然而,只要法律规则实现船货双方基本权利和义务的公平安排,船货双方注重法律规则可预见性、追求效率价值,还另有原因。这是因为,船货双方权利和义务的安排,实质上体现海上货物运输风险的分担。当船方承担的义务和责任增加时,其投保责任保险时支付的保费相应提高,进而在不考虑运力供求关系的情况下,理论上运费因船舶经营成本的增加而相应提高,而货方承担的风险相应减少,其投保货物运输保险时支付的保险费也相应减少,从而可实现船货双方经济利益新的平衡。同时,诸如《海牙规则》第4条第2款列明承运人免责事由,明确的法律规则能够满足法律规则可预见性,减少争议的发生,便于争议的解决,从而符合船货双方的意愿,并且该款中的兜底性条款在很大程度上能够弥补列明免责事由所带来的不足。由此,效率价值与公平价值得到均衡。

2.对《汉堡规则》和《鹿特丹规则》的审视

《海牙规则》和《海牙-维斯比规则》对于海上货物运输法律国际化的成功经验,可用于审视《汉堡规则》和《鹿特丹规则》。

第一,对《汉堡规则》的审视。《汉堡规则》采用了法典式的立法模式,其所确立的国际海上货物运输法律制度的内容比较完整。该规则于1978年3月31日通过,于1992年11月1日生效。根据“联合国条约库”的统计,截至目前,批准或加入该规则的国家为35个,United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978,United Nations Treaty Collection, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280042179.但均为发展中国家,没有一个国家是航运大国或贸易大国,且很多是内陆国。

《汉堡规则》弥补了《海牙-维斯比规则》的一些不足,主要表现为基于国际海上货物运输实践的需要,设立了实际承运人和实际托运人(由其本人或以其名义或代其将货物实际交给与海上货物运输合同有关的承运人的任何人)规则,将活动物和舱面货列入货物范畴并设立了特别规则(第5条第5款、第9条),完善了非合同索赔规则(第7条)、托运人的义务和责任规则(第12条、第13条和第17条),以及提单的规定(第14条至第16条)。但是,该规则没有有效发挥使得海上货物运输法律国际化的作用,其原因很复杂。例如:该规则第5条“赔偿责任基础”第1款采用的承运人归责原则是完全的过错责任,废除了承运人对于船长、船员等的航海过失免责和火灾中的过失免责,第6条“责任限制”第1款规定承运人对于货物的灭失或损坏所造成的损失的赔偿责任,以受灭失或损坏的货物每件或每其他装运单位相当于835SDR或毛重每公斤2.5SDR的数额为限,以二者中较高者为准,比《海牙-维斯比规则》规定的限额提高了25%。然而,航运发达国家普遍认为《海牙-维斯比规则》中的承运人责任规则是适当的,《汉堡规则》规定的承运人赔偿责任限额过高,超出了使大多数案件中货方因货物灭失或损坏而受到的损失得到充分赔偿这一实际需要。

此外,《汉堡规则》的规定被认为明确性较差。例如,《汉堡规则》第5条第1款对于承运人归责原则的规定没有列明承运人的具体免责事由,而仅采用了原则性的表述:“如果引起货物的灭失、损坏或延迟交付的事故发生在第4条定义的承运人掌管货物的期间,承运人对由于货物的灭失、损坏以及延迟交付所造成的损失,应负赔偿责任,除非承运人证明,其本人及其受雇人和代理人已为避免事故的发生及其后果而采取一切所能合理要求的措施。”又如,该条第2款对于货物迟延交付规定:“如果货物未在明确约定的时间内,或者在没有这种约定时,未在按照具体情况对一个勤勉的承运人所能合理要求的时间内,在海上运输合同规定的卸货港交付,便是延迟交货。”普遍认为,实践中对于合理时间的界定很容易发生争议。

第二,对《鹿特丹规则》的审视。《鹿特丹规则》不但适用于国际海上货物运输,还有条件地适用于国际海上货物运输之前或之后的公路、铁路和航空运输,即试图取代《海牙规则》《海牙-维斯比规则》和《汉堡规则》,以及尚未生效的1980年《联合国国际货物多式联运公约》(United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods)和1991年《联合国国际贸易运输港站经营人赔偿责任公约》(United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade)。《鹿特丹规则》实质性条文多达86条,设立了完整的海上国际货物运输法律制度。然而,该规则于2008年12月11日通过后,截至目前只有贝宁、喀麦隆、刚果、西班牙和汤加这5个国家批准或加入,与满足该规则第94条规定的20个国家批准、接受、核准或加入的生效条件相距甚远。

与《海牙-维斯比规则》和《汉堡规则》相比较,《鹿特丹规则》的制定考虑到现代国际货物运输实践做法,包括集装箱化、门到门运输合同和使用电子运输单据,设立了电子运输记录规则(第三章和第八章),完善了托运人的义务和责任规则(第七章),设立了承运人识别规则(第37条)、货物交付规则(第九章)、货物控制权规则(第十章)和权利转让规则(第十一章)等为当代国际海上货物运输法律制度所需的内容。但是,该规则至少在短时期内,将无法发挥实现海上货物运输法律国际化的作用,其中的原因复杂多样。该规则

第17条“赔偿责任基础”采用的承运人归责原则亦是完全的过错责任,废除了承运人对于船长、船员等的航海过失免责和火灾中的过失免责。第59条“赔偿责任限额”第1款中规定,承运人的赔偿责任限额为按照所涉货物的件数或者其他货运单位计算,每件或每个其他货运单位875SDR,或按照索赔或者争议所涉货物的毛重计算,每公斤3SDR,以二者中较高者为准。其中,每件或每个其他货运单位875SDR,比《海牙-维斯比规则》规定的限额高出31%,比《汉堡规则》规定的限额高出5%;按照货物的毛重计算每公斤3SDR,比《海牙-维斯比规则》规定的限额高出50%,比《汉堡规则》规定的限额高出20%。普遍认为,《海牙-维斯比规则》规定的承运人赔偿责任限额满足实际需要,也即在大多数案件中能够使货物的灭失或损坏得到充分赔偿,因而《鹿特丹规则》规定的赔偿责任限额远远超出实际需要。可见,《鹿特丹规则》中的承运人责任规则存在与《汉堡规则》相同的问题。

此外,《鹿特丹规则》试图取代5个国际条约,尤其是有条件地调整国际海上货物运输之前或之后的其他运输区段,调整内容过于宽广,使得调整内容不具有适当的限定性。该规则第十六章“合同条款的有效性”第79条“一般规定”规定了法律规范的二元强制性,但第80条“批量合同特别规则”对于批量合同作了例外规定,即在承运人与托运人之间,批量合同可以有条件地约定增加或者减少该规则中规定的权利、义务和赔偿责任,并且此种约定在满足一定条件时对托运人之外的第三者收货人产生约束力。而且,第十四章“管辖权”第67条“法院选择协议”第2款规定,批量合同中的排他性法院选择协议,在满足一定条件时对托运人之外的第三者收货人产生约束力;第十五章“仲裁”第75条“仲裁协议”第4款规定,批量合同中的仲裁协议,在满足一定条件时对托运人之外的第三者收货人产生约束力。其结果是,托运人之外的第三者收货人需要受到未经其协议或同意的批量合同中的法院管辖协议或仲裁协议的约束,进而迫使其到境外进行诉讼或仲裁。在该规则的制定中,批量合同的此种规定由美国代表团提出,但受到很多国家代表团的反对。最终,第十四章“管辖权”和第十五章“仲裁”规定了“选择适用”,即只是对声明将受这两章规定约束的国家具有约束力,并且将批量合同规则与非洲国家代表团极力主张的承运人赔偿责任限额作为一揽子解决方案,才勉强获得大多数国家代表团的认同。但是,这无疑给该规则的生效增添了困难。可见,该规则在法律规范的强制性安排上并未取得理想的结果。

以上运用《海牙规则》和《海牙-维斯比规则》的成功经验审视《汉堡规则》和《鹿特丹规则》的结果表明,在航运发达国家仍然普遍认为《海牙-维斯比规则》采用的承运人责任规则是适当的背景下,接受包含新的承运人责任规则的新国际条约,尤其是此种责任规则超出海上贸易实际需求时,并非易事,除非新条约内容目的是弥补现有制度存在的漏洞和不足。摒弃经过数十年长期实践而被船货双方及其保险人所熟悉的制度规则,并不符合其意愿。此外,《汉堡规则》存在法律规则的明确性方面的不足,而《鹿特丹规则》存在调整内容的限定性和法律规范的强制性这两方面的不足。笔者认为,上述因素是导致《汉堡规则》和《鹿特丹规则》未能发挥实现海上货物运输法律国际化的作用的重要原因。

(二)海上货物运输的国内法与国际条约的互动

1.海上货物运输的国内法与国际条约互动的应然性

国内法以维护一国利益为目标,体现“国家本位”,国际条约以维护国际社会共同利益为目标,体现“国际社会本位”,而法律国际化的本质是“国家本位”存在逐渐被“国际社会本位”所主导的趋势。经济全球化的进程使得国际社会更加追求共同的法律规则,从而为法律国际化奠定基础。然而,在法律国际化的进程中,国内法仍有其存在的应然性,主要有以下三个理由。

第一,国际条约不可能完全取代国内法。这是由于各国社会、政治、经济、法律制度和法律文化等方面存在很大差异。当某一国际条约不符合一国的整体利益时,该国便不会yqi+fOtjPF02aC2f8++T7g==参加,而是选择通过国内法设立相应的法律制度pwGWfFUUPE1ORHIp1wOnNA==。有学者指出:“法律的趋同化,也不能完全杜绝法律冲突的产生,它只能力求缓和这种冲突。这既是法律趋同化的积极意义之所在,同时也是它的局限性的表现。”李双元、张茂、杜剑:《中国法律趋同化问题之研究》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》1994年第3期,第11页。在社会生活的不同领域,法律的国际化程度并不相同。例如,在航运领域,海上货物运输的国际条约对于实现航运领域法律国际化的效果,远不如国际海事组织制定并经修改的1974年《国际海上人命安全公约》(International Convention for the Safety of Life at Sea)、经1978年议定书等修改的1973年《国际防止船舶造成污染公约》(International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships)等技术性国际条约。究其原因,世界各国在海上船舶航行安全、防止船舶污染海域等公法领域有着更多的共同利益。参见胡正良:《海上货物运输合同法:原理、立法与实践》,法律出版社2024年版,第76页。但总体而言,法律国际化表征的只是一种趋势,是国际社会共同追求的目标,而不可能成为实然状态。虽然世界各国都有着统一国际海上货物运输法律的愿望,并且认识到实现这一目标的根本途径是某一国际公约的广泛实施,但由于各国在海上贸易领域的根本利益不同,以及政治、经济、法律制度和法律文化等方面的差异,这一目标并没有实现。目前,希腊等传统航运大国的根本利益体现为船方利益,美国、法国、加拿大和澳大利亚等传统贸易大国和大多数发展中国家的根本利益体现为货方利益,而中国、德国和日本等少数国家既是航运大国,又是贸易大国,其根本利益体现为船方利益和货方利益的平衡,从而国际社会在国际海上货物运输法律往哪一国际条约统一上存在利益上的很大分歧。在现代社会,这种分歧的存在使得海上货物运输法律难以通过广泛实施某一国际条约实现国际化,因而国内海上货物运输法律的存在具有必然性。

第二,国际条约没有规定的内容需由国内法弥补。这是由国际条约调整内容的限定性所决定的。如前文所述,国际条约的内容需以代表不同利益的国家之间取得一致认同或得到多数国家的认同为条件,而不追求或过分追求制度的完整性。换言之,对于不能得到多数国家认同的内容,国际条约需留给国内法作出规定。在这一点上,要避免一项国际商事条约所设立的法律制度必须是完整的这一误解。与国际条约不同,国内法需要注重一项法律制度的完整性。因而,一国即使参加一项国际条约,其国内法也往往需要弥补该国际条约没有规定的内容。

第三,一国参加国际条约后需将其并入或转化为国内法。从世界各国的做法看,主要通过两种途径将参加的国际条约的内容列入本国法律体系:一是将条约并入国内法,又称“一元论”,即在一国宪法或其他法律中概括性地规定参加的条约在本国生效或者经公布后具有国内法的效力;二是将条约转化为国内法,又称“二元论”,即通过国家立法机关制定相应的国内法将参加的国际条约转化为国内法规则。条约并入或转化的区别主要在于一国参加的生效条约是必须逐一产生国内法的效力,还是笼统地规定具有国内法的效力。参见徐锦堂:《关于国际条约国内适用的几个问题》,载《国际法研究》2014年第3期,第74页。采用将条约并入国内法的国家主要有法国、德国、芬兰、波兰、俄罗斯和瑞士等;采用将条约转化为国内法的国家主要有英国、其他英联邦国家、意大利和北欧国家。例如,英国《1971年海上货物运输法》将《海牙-维斯比规则》转化为国内法,将该规则作为该法的附件。将条约并入国内法意味着条约在一国直接适用,而将条约转化为国内法意味着条约在一国间接适用。参见罗国强:《论国际条约的国内适用问题》,载《兰州学刊》2010年第6期,第124页。

《海商法》第268条第1款规定:“中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的,适用国际条约的规定;但是,中华人民共和国声明保留的条款除外。”这一规定表明,中国参加的海商法领域的国际条约一经对中国生效,除中国保留的条款外,便可在国内直接适用,且其效力高于国内立法,因而采用的是将条约并入国内法的做法。但是,本条规定被置于《海商法》第十四章“涉外关系的法律适用”之下,因而中国参加的海商法领域的国际条约对于非涉外关系不能直接适用,而需要采用将条约转化为国内法的做法。但是,此种转化并非一定要将条约的全部内容转化为国内法,而可以基于中国国情,选择性地吸收或借鉴条约的内容。可见,在采用将条约转化为国内法做法的国家,需要制定相应的国内法才能使条约得以适用。中国虽然采用将条约并入国内法而直接适用的做法,但对于不具有涉外因素的法律关系,只有转化为国内法的条约内容,才能间接地得到适用。

在全球化进程中,需要以法律发展的多样性和趋同性为立足点,各国法律相互兼容,求同存异,寻求多样性的统一。参见张廉:《全球化的法律意义:多样性的统一》,载《宁夏党校学报》2009第6期,第50页。可以预见,经济全球化必将进一步推动海上货物运输法律的国际化,但海上货物运输法律的多样性将长期存在,即既存在国际条约,也存在国内法,并且国际条约之间、国际条约与国内法之间,以及各国国内法之间存在差异。

但是,由于国际社会共同追求海上货物运输法律的国际化,国际条约与国内法之间、各国国内法之间必然产生互动,在概念、原则和规则方面相互借鉴、吸收。法律国际化表现在国际法律的创制和国内法律的创制两个方面。国际条约在制定中吸收能为国际社会普遍接受的国内法成分,使得一些国内法的内容国际化。国内法在制定中吸收国际条约中符合本国整体经济利益的成分,使得一些国际条约的内容国内化。这种互动既推动国际法的发展,也推动国内法的发展,既是应然状态,也是实然状态。如前文所述,《海牙规则》借鉴和吸收《哈特法》的规定,而英国《1924年海上货物运输法》、美国《1936年海上货物运输法》借鉴和吸收《海牙规则》的规定,便是很好的例证。

2.海上货物运输国际条约的本土化:国内法采用的“混合制度”

法律本土化的基本表现之一是外来法的本土化改造,即从本国的文化和国情出发对外来法进行本土化调适和改造,以使外来法能够融入本国的法体系或法律文化之中,为民众所接受和遵守。参见张文显主编:《法理学》(第5版),高等教育出版社、北京大学出版社2018年版,第217页。在经济全球化的进程中,在航运等涉外性强的领域,为了更好地实现法律国际化的目标,法律本土化所针对的外来法主要是国际条约和国际惯例。这是因为,在国内法律的创制方面,法律国际化要求一国在符合国情的前提下,通过吸收和借鉴国际条约和国际惯例的内容将其国内化,使得国内法同国际法接轨,但不排除同时移植、借鉴国外法律先进的内容。《海商法》被认为是中国法律在趋同化方面的一个突出例证。有学者指出:“应该认为,它是趋同化在中国国内立法方面得到最突出表现的一部‘杰作’。”李双元、张茂、杜剑:《中国法律趋同化问题之研究》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》1994年第3期,第7页。

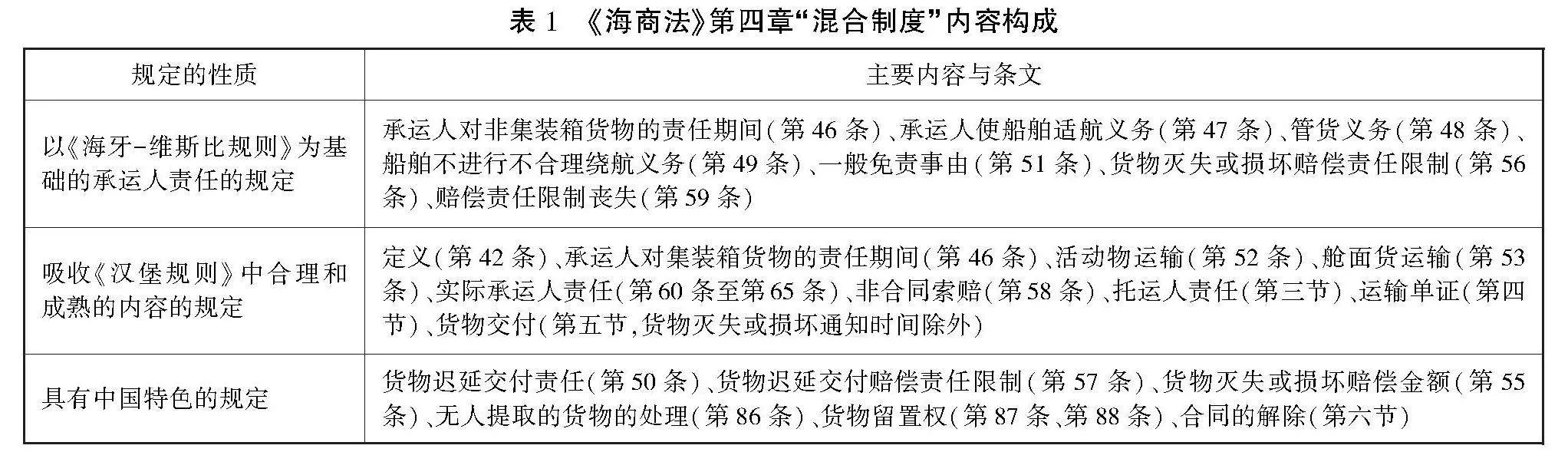

当某一领域的国际商事条约不符合或不完全符合一国整体经济利益,因而不宜参加时,国内法中采用“混合制度”便是务实的选择。“混合制度”是以该领域被广泛适用的某一国际条约为基础,吸收其他国际条约中合理和成熟的成分,并增加符合本国国情的特殊规定。《海商法》制定时,《海牙-维斯比规则》被世界上主要航运国家甚至贸易国家所采纳,但由于制定的年代早、内容简单,并不完全符合该法制定时设立完整的海上货物运输法律制度的需求;《汉堡规则》虽然内容全面,且该法出台时已经预见到该规则很快将生效,但已经批准或加入该规则的国家中没有航运大国和贸易大国,并且从国际上对该规则的反响看,很难会有航运大国和贸易大国批准或加入。基于这种考虑,中国不宜参加任何一个规则,故而《海商法》第四章采用了“混合制度”。该制度由三部分内容构成:一是以《海牙-维斯比规则》为基础的规定;二是吸收《汉堡规则》中合理和成熟的内容的规定;三是具有中国特色的规定,包括符合中国国情的规定和弥补这两个规则漏洞的规定,详见表1。

《海商法》第四章采用的“混合制度”被瑞典等北欧国家及俄罗斯的立法所效仿。客观地讲,“混合制度”并不能发挥促进国际海上货物运输法律统一化的作用,反而给已经有多个国际条约并存的国际海上货物运输法律不统一的局面,增加了新的不统一因素。正因如此,加上中国航运大国和贸易大国的地位,《海商法》第四章采用“混合制度”的做法曾受到国际上的一些非议,认为在《海牙规则》《海牙-维斯比规则》和《汉堡规则》的基础上,增加了另一个规则,即“中国规则”。但是,“混合制度”是国内立法基于本国国情和国际海上货物运输法律国际化的需要,移植或借鉴海上货物运输国际条约的内容,促进这种国际化的务实做法,进而逐渐被国际社会所接受。这使得《海商法》第四章采用的“混合制度”成为这方面的成功范例。

3.《鹿特丹规则》对于《海商法》第四章中“混合制度”的优化

《海商法》施行已超过30年,期间海上货物运输实践有了很大发展,国际海上货物运输条约领域产生了《鹿特丹规则》。此外,在该法施行期间,海事司法实践表明第四章存在规则缺失、内容不完整等不足。因而,在《海商法》修改的过程中,需要对第四章“混合制度”的内容进行优化。对此,关键是如何看待《鹿特丹规则》,尤其是如何吸收或借鉴《鹿特丹规则》。

如前文所述,《鹿特丹规则》在《海牙-维斯比规则》和《汉堡规则》基础上提高了承运人的责任,被认为超出实际需要,而且存在调整内容的限定性和法律规范的强制性这两方面的不足。《鹿特丹规则》在今后几年内生效并广泛实施的可能性很小,尤其是为国际上大多数航运发达国家和贸易发达国家所采纳的可能性并不存在。参见胡正良等:《〈海商法〉修改基本理论与主要制度研究》,法律出版社2021年版,第232-233页。此外,该规则关于单证托运人的规定,不符合中国整体对外贸易利益。该规则第1条“定义”

第9项将“单证托运人”定义为“托运人之外、同意在运输单证或者电子运输记录中记名为‘托运人’的人”。据此,该规则不再将《汉堡规则》第1条第3项和《海商法》第42条第3项托运人定义中的第二种托运人,即实际托运人,也即采用FOB或类似贸易术语情形的货物卖方(简称FOB卖方)作为托运人。依据该规则

第33条“单证托运人享有托运人的权利并承担其义务”的规定,FOB卖方只有在成为单证托运人时,才能向承运人和履约方主张权利并承担相应的义务。然而,第35条“运输单证或电子运输记录的签发”中规定,单证托运人从承运人获得运输单证或电子运输记录的权利,需以托运人同意为条件。因此,虽然该规则中单证托运人的规定比较符合合同相对性原则,但不利于保护FOB卖方的利益,而中国对外货物贸易中采用FOB或类似贸易术语的情形约占70%,保护FOB卖方的利益具有特别重要的意义。与此相似,前述《鹿特丹规则》关于批量合同的规定,不符合中国大量中小型国际贸易企业的利益。中国是航运大国和贸易大国,但还不是航运强国和贸易强国,中国国际航运和国际贸易的发展水平总体上尚且不能完全适应《鹿特丹规则》所要求的水平,短期内中国实施该规则对于国家整体航运经济利益弊多利少。参见胡正良、於世成等:《〈鹿特丹规则〉影响与对策研究》,北京大学出版社2014年版,第489页。众多航运企业、外贸企业对该规则持谨慎或观望甚至否定的态度。参见张文广:《海上货物运输法的历史发展及其启示》,载《中国海商法研究》2013年第2期,第19页。在该规则生效并且在其他航运大国和贸易大国参加该规则之前,中国参加该规则的可能性很小。

但是,在对参加《鹿特丹规则》持谨慎态度的同时,在优化《海商法》第四章中“混合制度”的过程中,对于借鉴或吸收该规则中合理和成熟的内容应当持积极的态度,就如同《海商法》制定时,第四章的规定借鉴或吸收了很多《汉堡规则》中合理和成熟的内容。这是在符合中国整体经济利益的前提下,完善中国海上货物运输法律制度的需要。同时,这样做也有利于赋予中国海上货物运输法律制度国际先进性。《鹿特丹规则》出台后,借鉴或吸收该规则的内容以完善国内法,德国《商法典》的修改便是先例。例如,该法第498条“责任基础”没有将船长、船员或引航员等的航海过失和在火灾中的过失列为法定的承运人的免责事由,而是将其作为约定免责事由规定在第512条“不同的约定”第2款。参见马金星译:《德国〈商法典·第五编 海商〉》,载刘艳红主编:《东南法学》2016年辑秋季卷,东南大学出版社2016年版,第215-246页。

笔者认为,在《海商法》第四章修改时,对《鹿特丹规则》的借鉴或吸收宜包括如下内容。参见胡正良等:《〈海商法〉修改基本理论与主要制度研究》,法律出版社2021年版,第241-249页。

一是适应当今航运新业态发展中航运数字化的趋势,借鉴或吸收该规则第三章“电子运输记录”和第八章“运输单证和电子运输记录”中有关电子运输记录的内容,遵循功能等同、不歧视和技术中立这三个电子商务法律的基本原则,设立有关电子运输记录的规则。

二是结合国际海上货物运输实践中,提单经常没有记载承运人名称,进而给托运人之外的第三者提单持有人带来承运人识别困难的情形,借鉴该规则第37条“承运人的识别”的规定,增加承运人识别的规定。设立此种规定,需以保护第三者运输单证或电子运输记录持有人的利益为价值取向,注重运输单证或电子运输记录的文义性,兼顾合同相对性和民法中代理规则的应用。

三是借鉴该规则第13条“具体义务”的规定,《海商法》第48条承运人管货义务

的规定修改后

增加接收货物和交付货物两个环节。

四是借鉴该规则第17条“赔偿责任基础”将承运人免责事由与货物灭失、损坏或迟延交付索赔举证责任有机结合的做法,《海商法》第51条的规定修改后明确货物索赔的举证责任。

五是借鉴该规则第27条“托运人应当交付备妥待运的货物”的规定,增加托运人和实际托运人按照约定提供货物的义务的规定。

六是借鉴该规则第29条“向承运人提供与货运有关的必要信息、指示和单证的义务”的规定,增加托运人和实际托运人的此种义务。

七是借鉴该规则第43条“接受交货的义务”、第44条“确认收到的义务”和第48条“货物仍未交付”的规定,完善《海商法》第四章第五节“货物交付”的规定,明确各种情形中承运人应当向谁交付货物。

八是借鉴第十章“控制方的权利”和第十一章“权利转让”的规定,设立货物控制权规则。

五、结语

通过上文分析,可以得出以下结论。

第一,《海牙规则》是船货双方利益妥协的产物,以统一有关提单的若干法律规则为宗旨,具有调整内容的限定性、法律规范的强制性和规则内容的明确性的特点,其实施历史性地实现了海上货物运输法律国际化,并且对于当前海上货物运输法律国际化仍然发挥着基础性作用。

第二,运用《海牙规则》和《海牙-维斯比规则》对于海上货物运输法律国际化的成功经验审视《汉堡规则》和《鹿特丹规则》的结果表明,在航运发达国家仍然普遍认为《海牙-维斯比规则》采用的承运人责任规则是适当的背景下,包含超出海上贸易实际需求的承运人责任规则的新国际条约难以被国际社会广泛接受,以及《汉堡规则》存在法律规则的明确性方面的不足,《鹿特丹规则》存在调整内容的限定性和法律规范的强制性这两方面的不足,是导致这两个规则未能发挥实现海上货物运输法律国际化的作用的重要原因。

第三,经济全球化必将进一步推动海上货物运输法律国际化,但海上货物运输法律的多样性将长期存在,并且海上货物运输的国内法与国际条约有着互动的应然性和实然性。

第四,中国应当在正确认识海上货物运输国际条约与国内法的关系、立法的共性和差异的基础上,在对参加《鹿特丹规则》持谨慎态度的同时,积极借鉴或吸收该规则中合理和成熟的内容,在《海商法》修改时优化第四章采用的“混合制度”。

The Hague Rules:Review and Enlightenments

HU Zhengliang

(School of Law,Shanghai Maritime University,Shanghai 201306,China)

Abstract:The adoption of the Hague Rules was significantly influenced by the U.S. Harter Act of 1893 enacted to prevent the U.K. carriers from misuse of freedom of contract by stipulating a large number of exemptions of liability in bills of lading. Remarkably, the Hague Rules have three features: first, the limited regulating scope, i.e. application to contracts of carriage covered by bills of lading or any similar documents of title only, limited contents of the Hague Rules and exclusion of three situations from application; secondly, the mandatory application, i.e. stipulating the carrier’s minimum obligations and liabilities and maximum rights and exemptions of ability and rendering the provisions of contracts of carriage or bills of lading relieving the stipulated carrier’s liability invalid; thirdly, the specificity of provisions, especially the catalog of carrier’s exemptions of liability. The implementation of the Hague Rules achieved basic internationalization of the law of carriage of goods by sea at least in the 1960s, and is still playing a fundamental role in such internationalization. The successful experience of the Hague Rules proves that an international maritime treaty needs to have the above three features in order to serve the purpose of international uniformity of the legal rules in a particular area.

The carrier’s liability regime adopted by the Hamburg Rules and the Rotterdam Rules respectively which is deemed as beyond the actual commercial need, together with the defects of the Hamburg Rules in the specificity of provisions, or the defects of the Rotterdam Rules in the limited regulating scope and the mandatory application, can be deemed as the main reasons of the failure of the two rules in achieving internationalization under the background that most developed shipping countries hold the understanding that the current carrier’s liability regime based upon the Hague-Visby Rules remains appropriate and no significant change is required. The international treaties on the carriage of goods by sea and domestic laws have the commonality of establishing legal regime in this regard. However, the contents of a treaty are subject to the achievement of international community’s consensus or majority views and therefore don’t pursue the integrity of the regime. A domestic law is based on the overall economic interests of the country and pursues the integrity of the regime either by transforming or incorporating a treaty ratified or acceded to into domestic law, or by absorbing or reference to a treaty neither ratified nor acceded to. Based upon the correct understandings of the relations, legislative commonalities and differences between international treaties and domestic laws, and in consideration of that ratification of the Rotterdam Rules is not favorable to the overall interests of China and that the Rotterdam Rules

have the above defects, China’s cautious attitude towards ratification of the Rotterdam Rules is appropriate. However, the revision of the Chinese Maritime Code for improving the hybrid regime adopted in Chapter IV needs to actively make reference to or absorb the reasonable and mature contents of the Rotterdam Rules, inter alia, Chapter 3 “Electronic transport records” and Chapter 8 “Transport documents and electronic transport records” for the purpose of establishing electronic transport record regime, Article 37 “Identity of the carrier”, the provision of receipt and delivery of goods in Article 13 “Specific obligations” to improve the carrier’s obligation of care for the goods, the approach of combining carrier’s exemptions and burden of proof in cargo claims in Article 17 “Basis of liability”, Article 27 “Delivery for carriage”, Article 29 “Shipper’s obligation to provide information, instructions and documents”, Article 43 “Obligation to accept delivery”, Article 44 “Obligation to acknowledge receipt” and Article 48 “Goods remaining undelivered”, Chapter 10 “Rights of the controlling party” and Chapter 11 “Transfer of rights”.

Key words:Hague Rules; internationalization of law; international treaty; hybrid regime; revision of the Chinese Maritime Code